民族旅游地文化商品化對文化傳承的影響

——以小黃侗族大歌為例

孫九霞, 吳 韜

·旅游與文化·

民族旅游地文化商品化對文化傳承的影響

——以小黃侗族大歌為例

孫九霞, 吳 韜

文化商品化對民族文化傳承的影響是民族旅游地可持續發展需要關注的重要問題。以貴州小黃村侗族大歌為例,通過田野調查探討侗歌的商品化對侗歌傳承的影響,發現小黃侗族大歌的商品化過程包含了文化資源的品牌化和商品化兩個階段。商品化過程中含有異地文化商品化和本地文化商品化兩種形式,二者都推進了侗族大歌的傳承:本地文化商品化主要體現為表演隊、侗歌表演的出現,他們從多方面推進了民族文化的傳承;以侗歌產品在異地的展演以及打(文藝)工等方式為主的侗歌文化的異地商品化則提升了小黃侗族大歌的知名度,增加了外界對小黃侗歌的關注,增強了村民自豪感,促進了侗歌的社區傳承意愿。

文化商品化 文化傳承 侗族大歌 民族旅游 小黃村

一、前 言

(一)問題提出

“文化商品化(cultural commodification)”一直以來是學術界討論的熱點問題,其中“文化商品化”與“文化傳承”的關系一直是學界爭論的焦點。“傳承(transmission)”是最先用于民俗學研究中的一個基本概念,指民間知識,特別是口頭民俗文化的傳授和繼承。傳承是民俗文化的基本特征(祁慶富,2006)[1],根植于當地人的生產與生活當中的民俗文化,其傳統傳承模式的形成有其內在的合理性。但隨著商品經濟的崛起與世俗生活的興盛,原本作為非買賣交換事項的民俗文化開始進入到商業化生產的鏈條中(鮑金,2008)。[2]民族旅游的發展加速了目的地文化商品化的進程。旅游發展背景下民族旅游地的文化商品化對文化傳承產生了何種影響,成為了民族旅游地文化傳承及可持續發展需要關注的重要問題。現階段,關于民族旅游地文化傳承的研究主要集中于旅游作為一種經濟綜合體如何對文化傳承施加影響(Adams,1992;章海榮,2004;孫九霞,2005;阮洛瑤,2004;廖冬梅,2006;謝丹,2010;孫九霞等,2010;黃誠,2011;孫九霞等,2011),[3—11]或從宏觀角度將旅游看做一個整體,探討其與文化傳承之間的互動及關系(王三北等,2008;范曉峰,2013)[12,13]。而文化商品化相關研究則主要集中于“真實性”等概念的探討方面(李應軍,2006;Cohen,1988;Daniel,1996;趙紅梅,2003;林美珍,2003;Cole,2007; Kolar,2010),[14—20]而對文化商品化與文化傳承之間的直接關系鮮有涉及。

本研究選擇小黃“侗族大歌”作為案例研究對象,以民族旅游地的文化商品化對文化傳承的影響為核心研究問題,探討文化商品化的過程及其對民族文化傳承的影響兩個子問題。

論文在陳述侗族大歌傳承及變遷的基礎上,重點分析旅游發展過程中,促使文化商品化發生的動力以及不同類型文化商品化的特征,并基于文化商品化的描述框架,探討不同文化商品化類型對本民族文化傳承產生的影響,進一步揭示出旅游對民族文化產生的具體影響。最后,本研究將基于研究結果回應文化商品化與文化真實性的關系,并對旅游目的地的文化商品化提出指導性建議。

(二)概念界定

馬克思的政治經濟學理論認為,商品化是指經濟價值被附加到之前并非經濟學考慮的一些事務上,如思想、特性、性別是市場貿易涉及看似可以交易的商品的一切事務(張曉萍,2009),[21]該定義指出了商品化的對象不僅包括物質性事物也包括思想等非物質性事物。商品化是一種過程,在此過程中,原本不屬于買賣流通和通過貨幣實行交換的事物,在市場經濟條件下轉化或變異為可以進行買賣和貨幣的等價交換(楊艷,2013)。[22]因此,本文的研究對象侗族大歌這一原本不用于交易的非物質性事物轉為交易性商品的過程是文化商品化的現象。

(三)研究方法

通過人類學田野調查方法來研究民族旅游社區中的文化商品化對文化傳承的影響,包括文獻資料法、非參與式觀察、參與式觀察以及訪談法等,其中訪談法為本研究收集資料所采用的主要方法。研究材料的獲取基于2013年9月及2014年3月在貴州省從江縣小黃村的兩次田野調查,合計33天。田野調查包含了針對普通村民、表演隊成員、村干部、小黃小學教師、歌師、政府部門工作人員等六大群體的訪談,訪談對象具體信息如表1所示。

二、小黃村概況及侗族大歌的傳承現狀

(一)小黃村概況

小黃村為位于貴州從江縣高增鄉的侗族社區,離縣城25公里,雖屬山區但適宜水稻生長。小黃人的日常生活安排,與水稻的生長周期息息相關,并由此形成一套以農事、農時為紐帶的傳統生活風習與民俗事項。小黃村到現在仍保持著傳統的農作習俗(張力軍等,2008)。[23]“吃相思”“過大年”“傳歌節”等傳統社交性節慶是當地村寨關系建立和維持的紐帶。小黃村行政建制屬可追溯至清代,民國時期小黃村歸下江縣第五區管轄;1949年以后,由二區高增鄉管轄;1953年由一區管轄,建小黃鄉;1993年并入高增鄉;2004年小黃、新黔、高黃三村合并為小黃行政村。現該村共有村民780余戶,總人口3 800多人,幾乎均為侗族。本研究的核心調研區域集中于小黃、高黃以及新黔三個自然村寨。

(二)小黃村侗族大歌的傳承現狀

1.侗族大歌的藝術形式

侗族大歌是侗人復雜歌謠體系中的一種,侗語稱為“嘎老”。“嘎”是漢語中“歌”的意思,“老”具有宏大和古老的意思。侗族大歌以“眾低獨高”、復調式多聲部合唱為主要演唱方式(楊曉,2012)。[24]多數侗族大歌主要包含兩個聲部,在侗族語系中被稱為“所賽(雄聲)”和“所枚(雌聲)”,分別代表著高音部和低音部(楊曉,2012)。[24]侗族大歌需要3人以上的歌班才能演唱,每個歌班至少得有一個領唱,一個高音和若干低音。大歌具有典型的地域和族群特征,傳唱于侗族南部方言區第二土語區之黎平、從江、榕江和三江四個縣,傳統上,貴州省從江縣、黎平二縣的六洞、九洞、十洞等地及周邊村寨是大歌傳唱的中心區域(楊曉,2012)。[24]小黃村便是該中心區域中的侗歌重鎮。

2.小黃村侗族大歌的傳承方式

小黃村侗族大歌的傳承方式可從侗歌的傳承主體、傳承場以及傳承媒介等三方面來描述。[24]通過中秋節等傳統節慶和環保侗歌大賽等傳承媒介來實現其文化傳承。家庭和學校成為了侗族大歌的主要傳承場。

侗族大歌的傳承主要依靠以歌隊和歌師為主的傳承主體。歌隊作為小黃侗歌傳承主體,不僅是侗歌展演的基本團隊,同時也是學習侗歌的最小組織單位。歌隊之于小黃村的侗族人而言具有“多重意義”。首先,歌隊對其成員具有學習功能和教育意義。其次,歌隊還是小黃侗族認同的重要表征。某位村民如果沒有加入歌隊那簡直就是一件不可思議的事情,是一件“讓人瞧不起”的事情。 “女的是必須唱(侗歌),女孩子在這個地方一出生,滿六個月以后就組成歌隊*雖然滿六個月的孩童還無法正式學習侗歌,但村民從小就要找到自己所屬的歌隊,以便在適齡階段,能順利地開展侗歌學習及傳唱活動。,如果沒組成歌隊,你就讓人瞧不起。”(M15,2014.03.23)再次,小黃村民通過歌隊這一主體得以與村寨其他異性歌隊建立自由交往的關系,并通過各隊之間的對歌傳唱將歌隊成

表1 訪談對象信息表

員之間的交往行為控制在文化傳統約束之下。小黃村侗歌表演隊吳隊長提到:“就像小黃村民,你看我老婆兒子都這么大了,有時候都正常上去對歌,我沒話說。有時候我也經常去對歌這樣子。其他村子就做不來了。你這么大的年紀,都成家了,就會有人說閑話。” (M17,2014.03.24)最后,歌隊代表村寨參與到了“吃相思”等各種村寨互訪活動中的每一環節,歌隊也成了主寨和客寨之間開展禮儀互動以及情感溝通最重要的主體。

歌師在侗歌傳承體系中占據重要的位置。歌師作為家庭傳承中的長輩,不但承擔著教授下一代甚至下幾代侗歌的責任,同時作為村寨的文化精英還得肩負起向歌隊傳授侗族大歌與人生經驗的責任。歌師對傳授侗歌普遍都抱有一種本能的使命感。小黃村的這種歌師傳統是侗歌傳承的保障和文化內生力。

家庭與學校是侗歌的傳承場。家庭作為侗歌的主要傳承場,其傳承作用主要體現在兩個方面:其一,家庭成員承擔起小黃村民幼年階段的侗歌教習任務,家庭生活場所成為了除歌隊學習之外最主要的場所;其二,家庭成員為孩子在歌隊的學習提供輔助性幫助。隨著流動性的加強,家庭的侗歌傳承功能日漸弱化。

侗歌雖然已經進入了小黃小學的日常課程安排,但是在整個教育體系中侗歌教學仍處于邊緣與弱勢地位。但小黃侗族大歌作為具有區域性影響力的文化品牌,行政接待工作需要小黃小學的學生演唱侗歌。這種行政接待壓力客觀上已經成為了促使學校侗歌傳承最具實質性的動力。

中秋節與環保侗歌大賽等成為侗歌傳承的媒介。小黃的傳統節日中秋節被當地人稱為“傳歌節”或“賽歌會”。1996年小黃村中秋節正式改名為“中秋傳歌節”。中秋傳歌節賽歌風俗源起于20世紀80年代末。一位來自北京的李姓音樂教授出于保護小黃侗族大歌的初衷,每年定期給予資金支持,資助當地人結合中秋節舉辦侗歌比賽。從農歷八月十四到十六日,中秋傳歌節共歷時四天。四天的節目包含了侗歌、侗戲、侗歌大賽、鼓樓對歌等傳統風俗節目。中秋傳歌節已成為小黃村傳承侗歌的重要活動,有著廣泛的參與基礎。*今年僅小黃村內的參與歌隊數已達77支,新黔片區25支、高黃片區27支、小黃片區25支,參與比賽的歌隊成員平均年齡最低為六七歲,最高齡可達六七十歲。雖然小黃村中秋節為節慶旅游的重要吸引物,但是其商業化特征并不明顯,具有較強的本地特色。

2014年開始舉辦的環保侗歌大賽是由小黃村生態文明自治協會組織的以環保為主題的侗歌競賽活動。歌隊報名參賽后必須圍繞環保主題改編至少一首新侗歌作為參賽歌曲。村里總共有歌隊七十多支,成功改編侗歌并參與比賽的歌隊達到了三十多支,參與率近50%。改編新的侗歌,并以侗歌競賽的方式來向村民推廣環保衛生概念,這個過程確實具有創新性。該比賽平臺所折射出的重要意義在于,侗歌不僅作為一種文化傳統對小黃村民的生活產生影響,也作為一種有效的文化力量對社區生態施加著影響。

三、小黃村侗族大歌的商品化過程及其對侗族大歌傳承的影響

(一)小黃村侗族大歌的商品化過程

侗族大歌的商品化過程包括兩個層面。一是侗族大歌品牌構建的過程。該過程實則是侗族大歌從文化資源轉變為文化品牌的過程,是文化商品化得以發生的前提;二是本地商品化與異地商品化的過程。本地商品化是指文化資本的就地轉化,包括侗歌展演節目與商品化節慶(大歌節等)的打造;異地商品化是指侗歌文化資本在異地的轉化以及侗歌節目的異地輸出。

1.文化品牌建立過程中的推動力量

小黃村侗族大歌經歷了從非物質文化遺產向“小黃侗族大歌”文化品牌的轉變。在該過程中,有兩種力量起著關鍵性的作用,即文藝調演和聲樂比賽。頻繁的高級別調演*小黃村自1956年起至2010年,44年期間總共參加了省級和國家級的文藝調演多達13次。使得“小黃侗族大歌”在全國甚至世界范圍內獲得了較高的知名度,并在公眾范圍內建立起了廣泛的聲譽。與文藝調演的娛樂性不同之處在于,聲樂比賽*2005年,在首屆“黃果樹”杯“多彩貴州”歌唱大賽決賽上,來自小黃的“金蟬十姐妹”獲民間唱法組“金黔獎”。這是小黃村侗歌首次作為參與隊伍在省級專業聲樂領域內獲得的獎項。次年,“嬋之歌”組合在第十二屆CCTV青年歌手大獎賽個人單項決賽原生態唱法獲得銀獎 。證明的是小黃村傳唱人的出色傳唱技巧和歌唱能力。2009年上海國際演出交易會上,小黃侗族大歌與挪威、比利時、立陶宛等三國簽訂了意向性演出協議(李文清,2011)。[25]至此,小黃侗族大歌完成了其品牌建立的過程,開始作為一種文化品牌輸出到國際市場。

2.本地商品化:旅游文化商品的本地生產

侗族大歌的本地商品化主要是指侗族大歌作為一種旅游資源就地轉化為文化商品(包括侗歌展演節目和商品化節慶),或作為一種旅游吸引物吸引游客抵達目的地消費、體驗當地侗族大歌的過程。侗族大歌本地商品化主要涉及政府層面的產品整合和村寨層面的產品打造。

從江縣政府將縣城至小黃村沿路的七個侗寨從概念上進行了整合,以產業園的運作模式來經營這個大旅游景區,號稱“七星侗寨”。*主要為美食侗寨鑾里,核心優勢在于距離縣城的地理位置;斗牛侗寨銀良,核心優勢為斗牛民俗;水磨侗寨平求核心資源為保存較好的農業景觀;巧手侗寨高增,核心資源為打造手工藝品的優勢;相思侗寨岜扒,核心資源為保存較完善的侗族建筑景觀;先知侗寨占里,核心資源為獨特的生育觀念;大歌侗寨小黃,核心資源為世界級非物質文化遺產“侗族大歌”。為了避免七個寨子之間的同類競爭,七星侗寨景區的打造采取了“品牌組合”策略,依據各寨的文化特征以及優勢資源,按照“一村一品牌,一寨一特色”進行規劃布局。“七星侗寨”中的其他六個侗寨的旅游資源優勢不突出,政府雖以“七星侗寨”作為品牌概念,但也凸顯了小黃的核心地位。縣政府于2013年推出了中國第一部侗族大歌劇《珠郎與娘美》,其主要特點在于侗族大歌和侗戲兩大非遺文化品牌的有機結合。從江縣侗族小黃村作為侗族大歌的優秀繼承地,不僅是小黃村自身的文化品牌同樣也是從江縣的旅游文化品牌。該大歌劇的推廣無疑會對小黃村侗歌品牌推廣起著促進作用,兩者在一定程度上形成了互補關系。

村寨中形成的侗歌產品主要分為日常性展演節目以及大歌節等公眾性節慶商品。前者為村民主導的侗歌商品化,后者為政府主導的商品化侗歌節慶。日常性的侗族大歌表演與傳統侗歌不同的是除歌唱要素之外還融合了舞臺劇的要素,呈現形式更加多元化。歌曲多數為眾人合唱,有少部分的多組兩人對唱,參與成員均為小黃本村表演隊成員。每場演出的收入分為三部分:一部分由表演隊均分;一部分收歸村委所有;剩下部分則會分給村中的寨老。*日常性展演節目的演出費在600—1 200元之間。政府主導的商品化節慶以侗族大歌節為主要代表。第一屆侗族大歌節于2003年11月28日在從江縣舉辦。大歌節起源于從江縣的椪柑節,2003年椪柑節改為侗族大歌節。此后大歌節主要由傳統民俗節目、千人大歌以及與侗歌相關的其他當地傳統風俗展演所組成(見表2)。2013年侗族大歌節的開幕式場地從縣城遷到小黃村,大歌節開始成為小黃村的重要旅游節慶活動。

表2 侗族大歌節節目簡表

3.異地商品化:產品的輸出與資本的異地轉化

小黃侗歌節目成為品牌后,開始作為一種產品在異地輸出。一方面,小黃村隨各級文藝單位外出參加匯報演出,侗族大歌作為一種文藝產品提供給消費者;另一方面,小黃村與其他侗寨景區之間互訪時,侗歌產品輸出時作為一種文化品牌得到了外地侗寨景區的肯定和認可。這種認可和肯定折射出的是小黃侗歌在整個侗族侗歌傳承體系里面所占據的重要位置。

小黃侗族大歌成為具有影響力的品牌后,便作為一種文化資本輸出到異地并轉化為經濟資本。外出直接從事侗歌表演的村民所占比例較大,全村3 800多人,外出務工的人員大概占20%,其中約一半的外出務工人員從事與侗族大歌相關的工作。工作地點主要在貴陽、凱里等地的酒店、劇院或少數民族風情園等。在酒店工作的村民,如會樂器,則負責吹蘆笙迎賓;如會唱歌,則為顧客唱敬酒歌。外出從事文藝打工的現象可追溯到1995—1996年期間,這正是小黃侗族大歌開始作為一種文化品牌突破地域限制,出現在省、國家以及國際表演舞臺的時間。侗族大歌作為當地的一種無形文化資本開始轉化為一種可以兌現為經濟收益的生存技能和經濟資本。此外,桂林張藝謀藝術學校每年都會定期到小黃小學招收小學生進行培訓*一般都是從小學三年級選拔優秀學生,現小黃村在該所學校的在讀學生人數在50—60人之間。并送上“印象·劉三姐”的舞臺。藝術院校選擇小黃小學的學生作為培養對象,反映了對其族群文化傳承背景的依托和學生未來歌唱技巧的良好預期。

4.本地商品化與異地商品化的合流

從資本要素的流動來看,本地商品化與異地商品化實質性區別在于:前者吸引了人才、資金等要素向本地的流動;后者則是人才、產品等要素向外地的流動(見圖1)。在本地商品化的閉環中,商品化節慶及傳統節慶分別從經濟收益和游客量等方面對當地旅游經濟發展起著推動作用。這種在經濟收益上的正反饋促使政府以及其他經濟實體持續向小黃村輸入資本要素。異地商品化通過人才和產品的輸出向外界證明了小黃侗歌這一文化資本的價值。本地居民在依靠自身侗歌技能獲得經濟收益的同時還得到了外界對小黃侗歌的認可。這種認可促使侗歌人才和產品不斷輸出。正因“經濟收益”與“認可”這兩種正反饋的存在,小黃侗歌的本地商品化與異地商品化才得以順利進行,本地的文化資本與外地的經濟資本之間的良性互動才得以產生。

圖1 本地商品化與異地商品化的資本要素流動

(二)小黃村侗歌商品化對侗歌傳承的影響

文化商品化對侗族大歌傳承的影響過程實則是侗歌商品化滲透到侗歌傳承各要素的過程。該過程遵循著這樣的邏輯:侗族大歌的商品化最終會產生某些現象和結果,這些結果和現象通過作用于某些要素或某些過程而對侗族大歌傳承模式的不同環節或部分產生影響。異地商品化所導致的產品/人才輸出到異地,最終會通過增強自豪感的方式對村民產生影響。侗歌展演節目和表演隊是本地商品化的成果。侗歌展演節目通過對侗歌歌詞的改編,從而對侗歌本身產生直接的影響。此外,侗歌展演節目的日常化表演,在某種程度上有助于孩童的侗歌啟蒙,并且因部分參與侗歌展演節目獲得了身心上的愉悅而對村民產生影響。侗歌表演隊則通過參與活動籌備以及侗歌節目的展演等分別對傳統侗歌節慶(傳承媒介)與侗歌形象產生影響(具體過程如圖2所示)。

1.異地商品化對侗歌傳承的影響

異地商品化過程中的侗歌傳唱人到外地打文藝工以及侗歌節目的異地表演強化了小黃人的文化認同和傳承意識。即使小黃小學生前往縣城參加行政接待表演也會感到倍加光榮,“有省領導下來的時候,到哪里去拉孩子唱歌?只有到我們學校來……我們比其他兄弟學校成績遠遠不夠。但是在侗歌(方面),他們離我們遠遠不夠,簡直太差了……我們就是有這點光”。 (M13,2014.03.12)這印證了小黃侗歌作為文化品牌的區域影響力,使其成為了表演接待的唯一選擇。也正是這種唯一性帶給了侗歌教育工作者“這點光”,也增強了當地村民的自豪感和文化認同感。

圖2 侗歌商品化對侗歌傳承的影響方式

外出打文藝工是本地文化資本在異地的轉化,那么這種文化資本在異地的轉化到底對外出務工的村民意味著什么?潘姓村民曾向筆者提及:“像我們出去的話,就要帶著小黃村的名譽出去的……我們去景區唱歌,我們說我們是小黃村民嘛,他們那個領導最喜歡的了。因為我們歌聲比較好一點……像我們侗族的高增和岜扒村,他們(唱侗歌)都贏不過我們村的,(他們)也說我們唱歌比較好一點。”(F13,2014.03.24)其自豪感不言而喻。

小黃村村民能從同樣傳唱侗歌的眾多村寨中識別出自己,在與他人的比較中時不時流露出對小黃侗歌的自信和認同。小黃侗族大歌作為一種文化資本在異地的成功轉化證明了社會各界對侗族大歌持有的肯定和認可態度。這種來自外界的肯定和認可增強了村民的族群認同和侗歌文化認同,從而強化了村民傳承侗歌的積極性。

2.本地商品化對侗歌傳承的影響

本地商品化促進了侗歌節目形式的創新。侗歌傳唱按地點可分為公共空間(鼓樓或風雨橋)中的對歌以及“堂翁”(歌堂)中的情歌對唱。傳唱形式主要以歌唱為主,部分情歌對唱會加入琵琶伴奏。而日常性展演節目中則加入了更多的舞臺表演元素,表演者不僅要彈奏琵琶和演唱侗歌,同時還要進行情景表演。舞臺劇展演傳統侗族大歌的創新性主要體現在舞臺劇方式對于傳統侗歌內涵的精準把握。侗族大歌規范著歌隊成員的交往行為,承擔著社會教育的功能,而這種教育功能也被引入到了侗歌展演節目當中。以《情歌對唱》為例,該節目的觀賞性、參與性、娛樂性均優于傳統侗歌,但其重點不僅在于向游客傳達快樂和提高游客的參與度,而且還在于傳遞該故事背后所隱藏的教育性寓意——男人不能花心。暫且不論這種教育性目的是否達到,當地人對傳統侗歌的改編過程中將傳統侗歌的教育功能引入進來,并以舞臺劇的形式進行了融合性體現。

作為侗歌傳承主體的表演隊成為傳統節慶的推手和侗族形象的建構者。成立于2007年的小黃村侗歌表演隊作為侗歌商品化的直接產物,在傳統侗歌展演中扮演著重要角色。表演隊成員的選拔標準與傳統歌隊有所不同,它按照自愿原則,結合表演隊負責人意見擇優選拔,因此表演隊成員往往為村內的文化精英。雖然表演隊不能直接參與侗歌比賽,但是中秋節的開幕式主持、侗戲節目表演、舞臺后勤以及表演節目開臺等多項主要工作均由表演隊成員承擔。小黃村侗族大歌表演隊因其成員在侗歌方面的出色演唱技巧和展演經驗,成為了傳統節慶舉辦的重要推手,保證著節慶的正常運行。表演隊與歌隊的差異在于歌隊對內、表演隊對外,兩者承擔著不同的功能。表演隊的主要職責分為兩部分:侗歌展演與外出匯演。侗歌展演的對象主要是游客;外出匯演的對象是其他外地觀眾(包括行政領導、音樂專家等)。表演隊通過侗歌節目展演塑造著游客對小黃侗歌的認知,構建著游客心中的侗族形象。

村民對商品化節慶與傳統節慶的認知產生了差異。小黃村民在論及本村侗歌時,潛意識里總會劃分出“我們”與“他們”,并以“我們的節日”與“他們的節日”來分別指代傳統節慶與商品化節慶。這種劃分折射出的是兩套思維方式,反映的是兩類節慶在門票、節慶準備、節慶參與以及展演內容等方面的差異(見表3)。

表3 當地主導的傳統節日與政府主導的新興節日之對比

在傳統節慶中,小黃村民參與度高,主動性好,認同較高;商品化節慶中,小黃村民作為被安排的對象被動地參與到節慶表演當中,參與度低,主動性也較差,認同也不充分。從小黃村民對傳統節慶與商品化節慶的不同表述中可看出他們對這兩類節慶的認知存在著較大的差異。中年歌師潘XG的觀點很有代表性:“他們(表演隊)唱的不太正宗,只能是做玩。真正的傳統歌曲,必須在鼓樓下對歌。” (M13,2014.03.12)村民認為侗歌展演節目只是“做玩”“不正宗”,傳統的侗歌才是正宗的。“我們的侗歌節是在八月十五。縣里面不來人,我們自己做。我們全村的男女歌隊,請周邊朋友過來,在戲臺那里一隊一隊的唱。” (M13,2014.03.12)其言語中流露出他們對傳統侗歌節慶發自內心的情感,盼著節日的到來,請上親朋把酒話衷腸。通過兩種節慶的對比,小黃村民更能體味出傳統侗歌傳唱節日之于自身的意義。

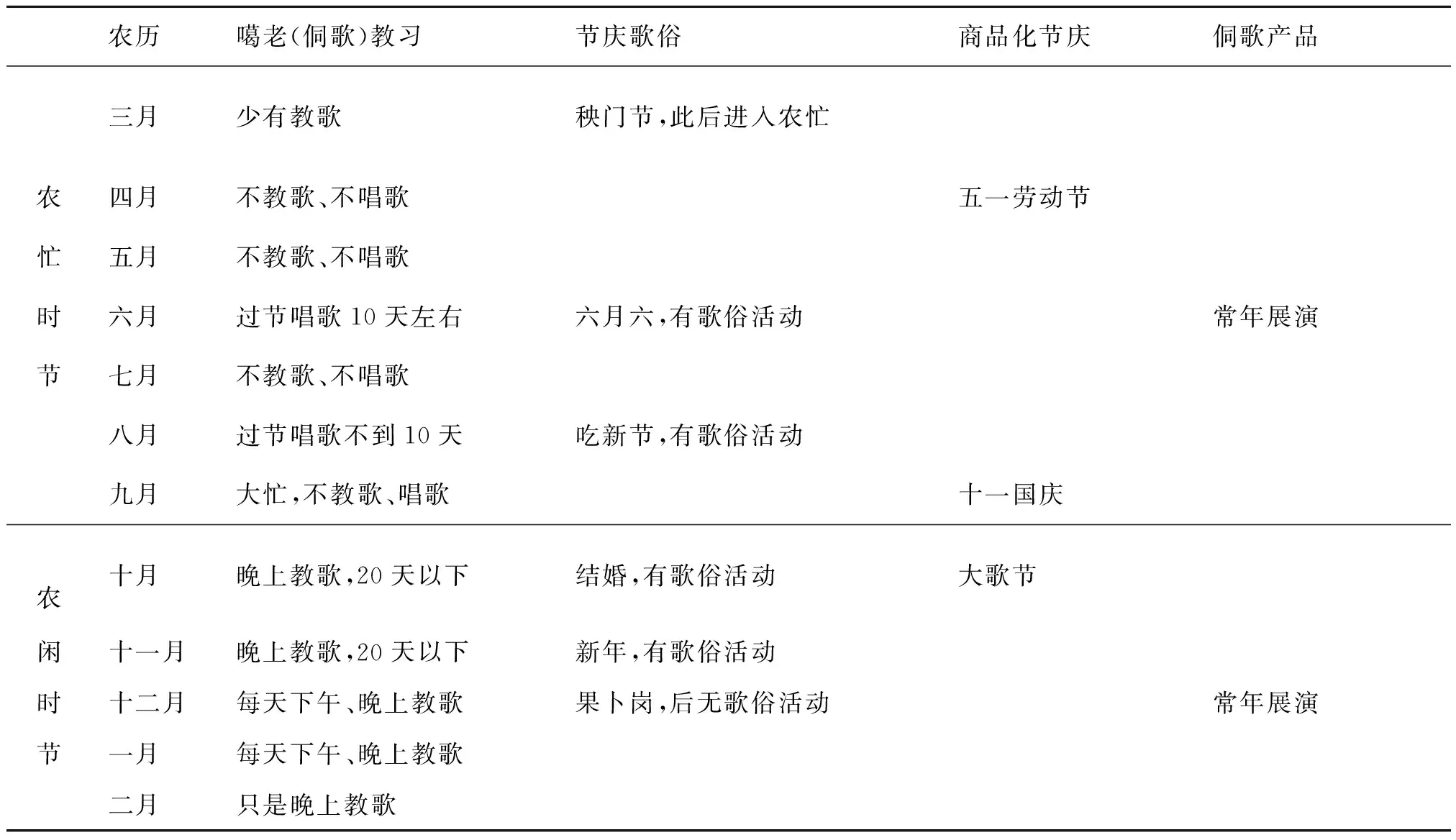

商品化侗歌與傳統節慶的角色互補。小黃村侗歌的傳統傳唱活動與農事活動有著密切的聯系。侗歌傳唱作為當地人農閑時最重要的文化活動,對于其日常生活而言有著獨特的意義。如果將商品化節慶以及侗歌商品展演的季節作為另一條時間軸納入小黃村民的農事時序之中,與傳統歌俗活動的時間軸進行對比,便更能清晰地發現商品化的節慶活動和侗歌商品的展演是如何涉入到小黃村民的日常生活當中的(如表4所示)。

商品化的節慶與當地的傳統節慶在時間上剛好形成了互補關系。由于商品化的節慶活動(五一、國慶、大歌節)有來自政府的行政壓力,因此雖處農忙時節小黃村也必須參與該節慶的籌備,尤其是國慶黃金周和大歌節。常年展演的侗歌對小黃村民生產生活的影響主要表現在兩方面:第一,侗歌展演節目促進了侗歌代際傳承。侗歌節目的常年展演通過耳濡目染的方式,促進了部分孩童的侗歌啟蒙,就如訪談對象潘某某(F13)所言:“像她(指訪談對象妹妹,年僅三歲)都會唱。聽別人唱她就會了嘛。像我們接待,那些小朋友一起過來看啊,他們都會的。什么都會了,搞那動作他也會了。”(F13,2014.03.24)

第二,對于常年參加侗歌表演的表演隊成員來說,侗歌展演在某種程度上為他們帶來了精神上的輕松和愉悅。表演隊成員吳JC說道:“在這里表演,也是很快樂的一件事情。干活很累,去表演就感覺很開心很放松。” (M12,2014.03.21)傳統節慶對于小黃村民來說才是真正意義上的“過節”,節慶結束之后進入勞累的農事生產當中“找自己的生活”。小黃村民在“過節”與“找自己的生活”即“娛樂”與“生產”這兩種狀態中不停地循環切換。而商品化的節慶與傳統的節慶分別以不同的姿態進入當地人的“過節”與“找生活”這兩種生活狀態中。雖然商品化的節慶之于當地人生活的重要性遠不及傳統節慶,但是商品化節慶與侗歌展演同樣也承擔了傳統節慶所承擔的部分功能:村民的侗歌啟蒙以及部分村民的身心愉悅。商品化的侗歌節慶和展演與傳統節慶之間形成了穩定的互補關系。

表4 小黃農時、傳歌及歌俗、商品化節慶及侗歌展演時間表

四、結論與討論

(一)結論

社區旅游發展所導致的文化商品化對文化傳承的影響是多元而深刻的。總體來看,小黃侗族大歌的商品化推進了侗族大歌的傳承。

小黃侗族大歌的商品化過程包含了文化資源的品牌化和商品化兩個階段。商品化過程中含有異地文化商品化和本地文化商品化兩種形式,二者都推進了侗族大歌的傳承。其一,本地文化商品化主要體現為表演隊、侗歌表演的出現,他們從多方面推進了民族文化的傳承:(1)表演隊在對侗歌展演節目的打造時雖堅持了侗歌的曲調傳統,但也僅對部分侗歌歌詞進行了再創作,并借以舞臺劇的形式將改造傳統侗歌的教育功能進行了有機融合;(2)頻率更高的日常化展演(侗歌表演)在某種程度上有助于侗歌文化在社區的啟蒙;(3)作為商品化直接產物的表演隊通過參與成為參與傳統節慶籌辦的重要力量,直接推動侗歌的傳承活動影響侗族文化的社區內部傳承。同時,表演隊在侗歌展演中推進游客對于小黃侗族的形象和侗歌的認知的構建,這是推進侗族文化的外部認知度及其延續性的重要方面。其二,以侗歌產品在異地的展演以及打(文藝)工等方式為主的侗歌文化的異地商品化提升了小黃侗族大歌的知名度,增加了外界對小黃侗歌的關注,增強了村民自豪感,提高了侗歌的社區傳承意愿。

(二)討論

“文化”的內涵確實會隨著社區的發展而產生變化。本研究所論及的環保侗歌競賽說明了侗歌的文化內涵在功能性和工具性方面都得到了拓展。從功能的角度來看,侗歌的教育意義從傳統社會的經驗教育擴展到了生態環境的公共知識教育;從工具的角度來看,侗歌不僅是傳統侗族文化的傳承載體,又是促進社區建設的文化工具。此外,表演隊隊員在參加侗歌展演節目時能獲得快樂,雖然不同于演唱傳統侗族大歌時的那種情感,但是如將表演者所獲得的“快樂”置于當地的農耕生活時序中來觀察,這種“快樂”的獲得卻顯得那么地“真實”。村民在繁重的農忙之后,通過參與侗歌表演在某種程度上獲得了與傳統鼓樓對歌類似的文化體驗,侗歌表演已成為他們日常生活的重要組成部分。因此,表演隊成員通過參與商品化后的文化節目展演創造著某種新的文化“真實”,侗族大歌在文化商品化過程中獲得了新的意義。

本案例的最大啟示在于:無論旅游發展的進程如何,文化的商品化應把握好文化本身的發展脈絡,催生當地人對文化傳承與創新的積極性。小黃侗歌展演節目將傳統侗歌的教育意義與舞臺劇元素相融合,這種融合的嘗試無疑是一種值得肯定的文化發展。因為,傳統侗歌對當地人來說原本就具有豐富的教育意義,所以將侗歌的教育功能延伸到商品化的侗歌之中較好地遵循了傳統侗歌本身發展的文化脈絡,而不是一味迎合文化獵奇者和游客的需求和偏好。此外,只有通過當地人參與文化再生產的過程,文化本身才能在當地的社區背景中融入當地人的日常生活,獲得更多的實質性內涵。

[1] 祁慶富.論非物質文化遺產保護中的傳承及傳承人.西北民族研究,2006(3).

[2] 鮑金. 文化商品化的兩個層次. 內蒙古師范大學學報:哲學社會科學版,2008,37(4).

[3] ADAMS V.TourismandSherpas,Nepal:ReconstructionofReciprocity. Annals of Tourism Research, 1992, (19): 534—554.

[4] 章海榮.旅游人類學視野中的旅游業——《東道主與游客》讀后 .貴州民族學院學報:哲學社會科學版 , 2004(5).

[5] 孫九霞.社區參與旅游對民族傳統文化保護的正效應.廣西民族學院學報:哲學社會科學版,2005,27(4).

[6] 阮洛瑤.旅游開發與民族文化傳承.經濟與社會發展,2004,2(6).

[7]廖冬梅,張詩亞.麗江的旅游開發對傳統納西文化傳承的影響.民族教育研究,2006,17(4).

[8] 謝丹.旅游開發對民族傳統文化傳承的“收成效應”——對四川興文石林開發前后苗族傳統文化傳承發展的調查.宜賓學院學報,2010,10(7).

[9] 孫九霞,史甜甜.茶葉經濟主導下的社區參與旅游發展——基于社會交換理論的案例分析.旅游論壇,2010,3(3).

[10]黃誠,邱珺.旅游開發進程中侗族傳統文化傳承研究——以湖南芷江、通道侗族自治縣為例.文史博覽,2011(10).

[11]孫九霞,張倩.傣族文化的資本化旅游對傣族物質文化變遷及其資本化的影響——以傣樓景觀為例.廣西民族大學學報:哲學社會科學版,2011,33(3).

[12]王三北,高亞芳.價值理性的回歸: 民族社區旅游發展中文化傳承功能的升級演進——以紅柳灣和官鵝溝為例.民族研究,2008(3).

[13]范曉峰.論區域少數民族文化旅游與文化傳承的雙向互動.企業經濟,2013(3).

[14]李應軍.民俗旅游開發中的文化商品化與文化真實性問題探討.文史博覽(理論),2006(20).

[15]COHER E.AuthenticityandCommoditizationinTourism. Annals of Tourism Research, 1988, 15: 371—386.

[16]YVONNE P. DANIEL.TourismDancePerformancesAuthenticityandCreativity. Annals of Touism Rcsearch, 1996,23(4).

[17]趙紅梅.旅游業的文化商品化與文化真實性.云南師范大學學報,2003,35(3).

[18]林美珍,黃遠水.文化旅游之下的文化真實性與文化商品化.2003,S2.

[19]COLE S.BeyondAuthenticityandCommodification. Annals of Tourism Research, 2007,34(4):943—960.

[20]KOLAR T, ZABKAR V.AConsumer-basedModelofAuthenticity:AnOxymoronortheFoundationofCulturalHeritageMarketing?. Tourism Management, 2010, 31: 652—664.

[21]張曉萍,李蕓,王堯,等. 從經濟資本到文化資本和社會資本——對民族旅游文化尚品化的再認識. 旅游研究,2009,1(1).

[22]楊艷.民族文化旅游中的文化商品化現象研究——以貴州省朗德苗寨為例.教育學研究,2013(3).

[23]張力軍,肖克之.小黃侗族大民俗——博物館在非物質文化遺產保護中的理論研究與實踐.北京:中國農業出版社,2008:221.

[24]楊曉.侗族大歌.北京:文化藝術出版社,2012.

[25]李文清.小黃,侗族大歌的故鄉.中國民族,2011(6).

【責任編輯:于尚艷】

國家自然科學基金“社區旅游發展過程中的社會空間再生產:跨學科視野下的多案例實證研究”(41171124/D010202)

2014-10-20

F590; G127

A

1000-5455(2015)02-0073-10

孫九霞,山東壽光人,管理學博士,中山大學旅游學院教授、博士生導師;吳韜,四川達州人,中山大學旅游學院碩士研究生。)