論國際商事仲裁中的證據制度——以證人不出庭情況下的“證人書面證言”可采性問題為視角

一、問題的提出

國際商事仲裁證據制度是指在國際商事仲裁程序進行過程中,規范證據的種類、效力、收集、審查和評價等證明活動的一系列準則的總和。①劉曉紅:《從國際商事仲裁證據制度的一般特質看我國涉外仲裁證據制度的完善》,載《政治與法律》2009年第5期,第91頁。對于仲裁當事人而言,證據的運用將影響到案件的最終結果。一方面,在“一裁終局”的情況下,如果當事人提供的證據未能獲得仲裁庭(員)的采信,那么極有可能承擔不利后果;另一方面,對于仲裁庭(員)而言,證據是他們了解案情、做出裁決的依據。證據的適用不僅影響到裁決結果,還會對仲裁裁決效力產生影響。因為適用證據之程序瑕疵而導致仲裁裁決無法執行,甚至被法院撤銷的情況在實踐中不乏其例。

在國際商事仲裁證據制度中,“證人書面證言”是廣泛存在的一種證據形式:即在仲裁當事人未對具體證據規則做出事先約定,且經一方當事人要求,證人仍未出席證據聽證會的情況下,由其出具的“證人書面證言”是否可采信。對此,由于各法域、法系的傳統不盡相同,爭端解決機制也存有差異,故無論是在理論上還是在實踐中,由此引發的爭議層出不窮。①崔起凡:《論國際商事仲裁中的證人證言——以2010年<國際仲裁取證規則>為視角》,載《上海政法學院學報(法治論叢)》2011年第6期,第49頁。

二、國際商事仲裁實務中對“證人書面證言”是否具有可采性的不同做法

在國際商事仲裁實務中,是否采信不出席證據聽證會的“證人書面證言”存在著不同做法,這一法律現象反映著不同的理論和條文適用傳統。特別值得關注的是國際律師協會(IBA)2010年編撰的《國際仲裁取證規則》(以下簡稱《IBA規則》)是否應該適用以及其具體條文如何適用。下述兩種具有代表性的實踐均與《IBA規則》有關。

(一)仲裁庭在證人不出庭質證的情況下對證人書面證言不予采信

仲裁庭在證人不出庭質證的情況下對證人書面證言不予采信的做法,除了適用既有的仲裁規則以外,還多有適用《IBA規則》。法律考量主要有下述幾點。

首先,有學者和實務人士認為,《IBA規則》是一般性仲裁規則的重大補充或者特殊規則,它的適用除了可以由雙方當事人約定以外,還可以通過仲裁員的指定加以適用。②Schwartz,Franz T.,and Christian W.Konrad.The Vienna Rules:A Commentary on International Arbitration in Austria,Kluwer Law International,2009,p.415.事實上,沒有哪個國際商事仲裁規則是明令禁止或者限制《IBA規則》適用的。即便一方當事人明確反對適用《IBA規則》,其亦并不當然排除該規則的適用。相反,一旦遇到上述情況,應考慮適用《IBA規則》,理由有以下兩點。

其一,制定《IBA規則》的本意在于為國際商事仲裁的證據程序提供一個良好的、具有可預測性的標準。③Born,Gary.International commercial arbitration.Vol.1.Kluwer Law International,2009,p.1974.它的很多制度安排,已經考慮到諸多仲裁規則自身證據規則缺失的問題。在此基礎上,其旨在作為一項有益的補充性規則而存在。

其二,《IBA規則》還希望為國際商事仲裁的證據規則提供一個有效的、經濟的、公正的參考。由于規則設計較好地考慮到法系的差異和沖突,這帶來了良好的適用效果。有調查顯示,60%的國際商事仲裁援引了《IBA規則》,并且85%的受訪者都表示該規則是有益的。④Survey of School of International Arbitration,Centre for Commercial Law Studies,Queen Mary University,2012 International Arbitration Survey:Current and Preferred Practices in the Arbitral Process,http://www.whitecase.com/files/Uploads/Documents/Arbitration/Queen-Mary-University-London-International-Arbitration-Survey-2012.pdf,下載日期:2014年1月8日。

其三,除了上述規則層面的安排,在仲裁理論上還存在這樣一種觀點,即“證人書面證言”的目的在于促進仲裁程序的效率,并為后續證據聽證會做準備。⑤GRIERSON,Jacob VAN HOOFT,Part IV:Procedure Before the Arbitral Tribunal,Chapter 18:Written Submissions,Exhibits,Witness Statements in Jacob Grierson and Annet van Hooft,Arbitrating under the 2012 ICC Rules Kluwer Law International The Hague 2012,http://www.kluwerarbitration.com/document.aspx?id=KLI-KA-1221020-nAnnet170,下載日期:2014年1月8日。由于“證人書面證言”的主觀性較強,模糊性較大,且又極有可能受到利益相關方的影響,所以必須通過交叉質證等方式來決定可采性。⑥Bishop,Raymond Doak,James Crawford,and William Michael Reisman.Foreign Investment Disputes:Cases,Materials and Commentary.Kluwer Law International,2005,p.1490.若在未經出庭質證的情況下便草草加以采信,那么會影響到仲裁結果的公正性。不僅如此,基于《承認及執行外國仲裁裁決公約》(以下簡稱《紐約公約》),這還可能因損害到一方的正當程序權利,即當事人質證的權利,從而導致仲裁無法獲得承認與執行,甚至有被撤銷的風險。與此同時,不予采信亦不會傷害到相對方的正當程序權利,因為其不過是承擔了未適當履行舉證責任所帶來的不利后果。

最后,基于上述理論的指導和《IBA規則》第8.1條和第4.7條的規定,一旦經一方當事人請求,除非存在有效的原因,否則該證人原則上應出席證據聽證會。否則仲裁庭將不予采信該“證人書面證言”。盡管《IBA規則》留有“例外”的可能,即若證人未出庭是存在合理理由或者存在例外情形時,證人書面證言仍然可以被采信。①International Centre for Settlement of Investment Disputes,ICSID Case No.ARB/01/11,12 October 2005,Noble Ventures,Inc.v Romania Procedural Order No.2 of September 3,2004,http://italaw.com/documents/Noble.pdf,下載日期:2014年1月8日。但該例外適用起來并不容易,實踐中的一些案例要求甚嚴,即需要同時滿足合理理由和例外情形。②International Chamber of Commerce Award No.13054 20 September 2004,http://www.iccdrl.com,下載日期:2014年1月8日。例如,因嚴重的身體原因而客觀上無法出席證據聽證會。正是出于上述理由,實踐中存在不少仲裁庭(員)在證人不出席證據聽證會的情況下對“證人書面證言”不予采信的情形。

(二)仲裁庭在證人不出庭質證的情況下對證人書面證言予以采信

實踐中另一種做法是仲裁庭在證人不出庭質證的情況下對證人書面證言予以采信,即仲裁庭(員)在證人不出席證據聽證會的情況下采信“證人書面證言”,并認為前者所影響的只是證據證明力大小。法律分析大致遵循以下邏輯。

首先,仲裁規則本身并沒有將證人的出庭質證作為采信“證人書面證言”與否的前提。以《中歐仲裁中心仲裁(CEAC)規則》第27(2)條和第27(4)條為例,其明確表明仲裁庭(員)可以采信“證人書面證言”是一方面,而多大程度上采信該類證據是另一方面。前者是規則明確賦予當事人的權利,而后者是仲裁員自由裁量的結果。另外,作為仲裁規則制定范本的《聯合國國際貿易法委員會仲裁規則》(以下簡稱《UNCITRAL規則》)也持有相同做法。即“證人書面證言”未能得到證人的出庭質證,其影響的只是該證據的證明力。從法律解釋的角度看,《UNCITRAL規則》第26(2)條僅規定專家證言需要通過前置性的證據聽證。反而言之,就其它證人證言(包括證人書面證言在內)是無需以證據質證作為可采信前提的,否則條款就應該明示。國際商事仲裁的著名學者雷德芬(Alan Redfern)認為,實踐中這樣的觀點和案例廣泛存在。③Redfern,Alan.Law and practice of international commercial arbitration.Sweet & Maxwell,2004,p.89.

其次,從國際商事仲裁原則的角度看,如果僅因證人無法出席質證程序,便對證人書面證言不予采信,還涉嫌違反國際商事仲裁的公正性原則。眾所周知,在國際商事仲裁程序中,表達訴求是一項核心權利。④Petrochilos,Georgios.Procedural law in international arbitration.Oxford University Press,USA,2004,p.85.各方應平等地享有表達訴求的機會,否則將構成對提供“證人書面證言”一方的歧視和不公。若連這一點都得不到滿足,那么無疑可能使仲裁裁決存在重大程序瑕疵。該裁決基于《紐約公約》有得不到承認與執行的風險。除此之外,實踐中,若表達訴求的權利必須以接受“證據交叉詢問”為前提,那么這將使得很多案情的真相難以為仲裁員知悉。特別值得注意的是,對于相對方而言,其程序性權利亦不會因采信而遭受損害。因為其仍然有權依程序行使正當權利,并對該證據的證明力提出質疑。

最后,仲裁庭(員)指定《IBA規則》的適用不具有強制性。因為除了當事人的選擇適用,任何國際商事仲裁規則都沒有能必然導致《IBA規則》適用的條款。此外,有學者認為,雖然《IBA規則》的制定目的是好的,但在某些條款上還是無法擺脫某種法系上的傾向性。例如《IBA規則》中涉及交叉詢問的第4.7條,明顯更傾向英美法系的訴訟制度。因此,在不特別注重書面證詞的大陸法系國家運用該條并非總是適合。⑤Pejovic,Caslav.Civil law and common la w:Two different paths leading to the same goal,Victoria U.Wellington L.Rev.32,2001,p.832.一刀切地適用《IBA規則》反而會引起程序的不公正,且不符合國際商事的仲裁證據靈活性特征。①Born,Gary.International commercial arbitration.Vol.1.Kluwer Law International,2009,p.1852.即便最終適用《IBA規則》,結合個案情形,仲裁庭亦有足夠的自由裁量權以適用《IBA規則》中的例外規則,最終避免導致《IBA規則》第8.1條和第4.7條那樣的后果。

基于上述理由,實踐中另一具有代表性的做法是,仲裁庭(員)在證人不出席證據聽證會的情況下對“證人書面證言”予以采信。

三、問題的核心癥結

上述現象其實不僅僅是關于“證人書面證言”可采性的問題,其產生背后還隱藏著國際商事仲裁證據制度中的一些深層次原因。

(一)源于法律文化的沖突和內國訴訟制度的影響

之說以會產生上述不同的實踐,首當其沖的原因便是法律文化、傳統的差異,特別是一法域訴訟制度的差異。②See Christian Borris,The Reconciliation of Conflicts Between Common Law and Civil Law Principles in the Arbitration Process,in Conflicting Legal Cultures in Commercial Arbitration OLD ISSUES AND NEW TRENDS 1-18 (Stefan N.Frommel and Barry A.K.Rider eds.,1999) (cultural conflict)眾所周知,英美法系采取對抗式的訴訟制度,對于證人證言十分重視,甚至有“無證人,無訴訟”之說。因法官處于相對消極的地位,其對于事實的認識,很大程度上來源于當事人之間的直接和交叉詢問。可以說,在英美法訴訟制度的安排下,當事人及律師在庭上的積極性一定意義上彌補了法官的消極性,而積極性的保障源于詢問制度的實施。因此,其所關注的重點并非在于證據的種類與形式,而在于證據是否可以通過詢問加以辨別。再加上對“傳聞證據規則”③“傳聞證據規則”是英美證據法中最重要的證據規則之一,它原則上要求在審判中排除傳聞證據,證人證言須在法庭上接受檢驗,只有在符合法定的例外情形時才允許采納庭外陳述。的改革和自由化,證人不出席證據聽證會情況下的“證人書面證言”往往可以被作為證據而加以采信。④McCormick C T,Strong J W,Broun K S.McCormick on evidence.West Group,1999,p.915.

相反,由于大陸法系采取糾問式的訴訟制度,法官在法庭上扮演更為積極的角色,公權力的色彩更為濃厚。案件的進行不像英美法系那樣高度依賴于當事人對彼此證人的詢問。因此,大陸法系的訴訟證據規則,往往對證據的種類和形式做出明確界定,而且更加看重書證和物證。⑤徐昕:《法官為什么不相信證人?——證人在轉型中國司法過程中的作用》,載《中外法學》2006年第3期,第337頁。對于言詞證據的證明力,其做出更為嚴格的限定,因為這往往需要法官依自由心證而加以判斷。此外,鑒于大陸法系國家的訴訟制度受到直接言辭原則⑥“直接言辭原則”也稱口證原則。是指法官親自聽取雙方當事人、證人及其它訴訟參與人的當庭口頭陳述和法庭辯論,從而形成案件事實真實性的內心確認,并據以對案件作出裁判。的指引,“證人書面證言”通常不被輕易接受。⑦李峰:《傳聞證據規則,抑或直接言詞原則?——民事訴訟書面證言處理的路徑選擇》,載《法律科學:西北政法學院學報》2012年第4期,第140頁。

雖說國際商事仲裁的規則應該充分體現國際化屬性,但由于深受特定法系的教育背景、法律思維慣性及法律文化的影響,仲裁庭(員)在適用法律和仲裁規則上,或多或少會受到“國內訴訟法”的影響。毋庸置疑,一法域訴訟制度對其國際商事仲裁的證據制度具有舉足輕重的影響力。從這個層面來講,上述問題在實踐中的差異化做法是自然的,也是必然的。不僅“證人書面證言”的可采納性問題會如此,其它問題在仲裁實踐也會如此。

(二)源于對國際商事仲裁證據制度特殊性質的認識不一

上述問題的發生,若撇開訴訟制度的影響,還能從國際商事仲裁證據制度的特質方面尋找根源。一個國際化的商事仲裁證據規則應該具備什么樣的特征?有專家學者曾對此做過以下幾點概括。⑧劉曉紅:《從國際商事仲裁證據制度的一般特質看我國涉外仲裁證據制度的完善》,載《政治與法律》2009年第5期,第94頁。

首先,國際商事仲裁證據規則具有柔性化的特征。仲裁的自治性和靈活性特征,意味著如果僅照搬訴訟證據規則的安排,那么仲裁的這一主旨將受到削弱。例如,訴訟證據規則具有更強的法定性,而仲裁證據規則則更多關注當事人的意思自治和仲裁庭(員)的自由裁量。后者顯然更具有靈活性,而不如前者那般嚴格。這種靈活性雖然帶來了某些不確定性因素,但卻仍然得到認可。1999年版本的《IBA規則》更是在導言里表明,仲裁證據規則之所以不試圖限制這種靈活性,是因為它符合國際仲裁本質,是仲裁的一種優勢。正是如此,包括楊良宜先生在內的一些資深仲裁員表示:“在商務仲裁中,基本上不必依據證據法。”①楊良宜著:《國際商務仲裁》,中國政法大學出版社1997年版,第191頁。

其次,國際商事仲裁證據規則尊重當事人意思自治的安排,允許當事人就包括仲裁證據規則在內的仲裁程序法做出約定。而在訴訟證據規則中,當事人無權依意思自治變更或排除訴訟證據規則的適用。畢竟作為一國訴訟制度的構成,訴訟證據規則代表的是一國的司法主權。相反,鑒于仲裁是意思自治的契約性結果,故其證據規則的規定對當事人意思自治原則有所體現。這在《聯合國國際貿易法委員會國際商事仲裁示范法》(以下簡稱《UNCITRAL 示范法》)及對其進行采納的國家中均有體現。例如,《UNCITRAL 示范法》第19條(1)款規定,在不違背本法規定的情況下,當事各方可以自由地就仲裁庭進行仲裁所應遵循的程序達成協議。除此之外,英國、瑞士、德國、俄羅斯、荷蘭等國的仲裁法也均有條款落實意思自治原則。

最后,仲裁庭(員)在證據認定程序中的權力具有局限性。仲裁庭(員)并不像法官一樣,有國家公權力的保障,即在爭端解決過程中在證據收集、保全證據、要求證人出庭等方面具有強制性的權力。與此相反,仲裁庭(員)的權利來源于當事人的授權,這導致其對于整個仲裁程序缺乏法官那樣的主導性。就仲裁證據規則而言,這一方面導致仲裁中某些證據不易獲取,例如針對一些當事人有意隱匿的證據;另一方面還導致證人不履行作證義務的現象頻發,因為證人的作證義務在仲裁中缺乏強制性。②如1999年《瑞典仲裁法》明確規定,如仲裁庭不得采取發誓或宣誓不作偽證的方式取證,也不得采取有條件的罰款或其他強制措施以獲取所需證據。這些因素導致仲裁庭(員)在許多情況下不愿自擔風險以采信證人書面證言,因為沒有人愿意因此而導致仲裁裁決不為承認與執行,甚至被撤銷。

綜上所述,如果不強調仲裁證據制度的特質,而是一味機械式地照搬訴訟證據規則或本著內國法的實踐進行法律思維,那么無疑會導致更多類似情形的發生。實踐中針對“證人書面證言”而采取的不同做法,尤其是在《IBA規則》的適用與否及方式上,很能反映隱藏在背后的,各方對于仲裁證據特殊性認識不一致的現狀。“訴訟化傾向”較大的法域往往會要求證人出庭,反之注重仲裁證據特性的法域則會相對弱化這樣的要求。

(三)源于國際商事仲裁證據制度價值取向的影響

最后,問題的背后還體現國際商事仲裁證據制度不同的價值取向之間的博弈。公正和效率是衡量國際商事仲裁的兩大核心指標。雖然各國在制度構建中,都希望能夠較好地平衡這兩個價值取向,但這并非易事。

對于“證人書面證言”,一方面如果一律不予考慮則有可能會嚴重犧牲仲裁程序的效率。舉例而言,因為國際商事仲裁的涉外性,證人完全可能位于異國他鄉,其所在地與仲裁地甚至可能相距上萬公里。如果必須要求證人出席的話,那么無疑會大大增加仲裁的成本,且對于整個程序的推進效率顯著不利。不僅如此,即便該證人出席了聽證,仍然可能因為語言或者不熟悉質證規則等原因而耗費更多的資源。另不容忽視的是,對于機構而言,效率往往意味著案源。在規則的制定上如果非常嚴格地要求證人出庭,那么可能的結果是當事人要么依約定排除這樣的規則,要么選擇其他的仲裁機構。但無論哪一種情形發生,都不是仲裁機構所樂見的。

另一方面,如果將所有的“證人書面證言”都加以采信,那么無疑又會對仲裁的公正性造成極大挑戰。因為這類證據往往在“客觀性”、“關聯性”、“合法性”上具有先天不足。在“客觀性”方面,由于證人在書面證言方面可能會較多的受個人情緒的影響,故表述時可能有失偏頗,存在夸大或疏漏之嫌。而這些并不符合證據的客觀性要求;在“關聯性”方面,證人可能基于個人的理解而表達出與案件無關的書面內容,如一些與法律爭議無關的商業信息;在“合法性”方面,由于證人常常與當事人有一定的社會聯系,例如存在雇傭、經濟合作等關系,故可能因威逼利誘而做出不實的非法書面證言。鑒于此,寬泛地采信“證人書面證言”很可能會增加錯誤斷案的機率。

不僅如此,這還可能引發“逆向選擇”或者“道德風險”,令本來就不易于保證的證人出庭,變得更加困難。從證人的角度看,出庭參與質證往往并非出于自愿。如果所有的“證人書面證言”都能得到采信,那么出庭的必要性在證人看來就更不復存在了。因此而導致的結果是,證人會通過各種方式逃避出庭;從當事人的角度看,安排證人出庭本身是其義務,因為這與案件的勝負息息相關。如果通過“證人書面證言”就可以贏得案件,那么又何必大動干戈安排證人出庭呢?而其導致的結果會是當事人的消極怠工,不積極履行義務。

各國仲裁證據制度的差異,本質上可以說是價值傾向方面的差異。從制度層面上就“證人書面證言”的可采信問題而言,既要照顧公平,又要考慮效率并非易事。結合個案來看,更注重效率的法域,往往會傾向于采取實踐中支持“采信證人書面證言”的做法;反之,更側重公平的法域,則會更傾向于采取“不予采信證人書面證言”的實踐。

四、我國國際商事仲裁證據制度的現狀

無獨有偶,上述現象及背后的原因在我國國際商事仲裁中也同樣存在。不僅如此,由于我國國際商事仲裁起步相對較晚,且有自己的國情,所以在以“證人書面證言”為例的仲裁證據方面,還存在以下幾點問題。

(一)仲裁證據制度設計的不足與缺失

我國的《民事訴訟法》、《仲裁法》、仲裁規則等對商事仲裁的證據規則僅僅作出原則性的規定。以《仲裁法》為例,其既沒有就仲裁證據的種類做出類似于《民事訴訟法》那樣的專章式規定,也沒有涉及具有可操作性的細則。縱觀《仲裁法》,其第43條、44條、45條和46條僅簡單地對仲裁中的舉證責任、證據收集、證據鑒定和證據保全等作出原則性的規定。由于規則不夠細致,這導致“落地”時不得不借助于訴訟證據規則。值得一提的是,《仲裁法》全文也僅僅只在第23條提到過“證人”一詞,但關于證人證言(包括證人書面證言)卻只字未提。

雖然《仲裁法》第73條提到了中國國際商會可以另行制定涉外仲裁規則,但是專門的仲裁證據規則至今也沒有付諸于文本。不僅如此,我國有關仲裁機構的仲裁規則亦沒有就證據規則做出更詳細的規定,如《中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁規則(2012版)》等。有鑒于此,實踐中往往需要依靠仲裁庭(員)的自由裁量和訴訟證據制度的輔助,而這不可避免地帶來了證據規則適用的不確定性和模糊性。

除此之外,我國還存在缺乏有效的司法協助機制,意思自治在仲裁法中表述不明等問題。就前者而言,雖然基于《仲裁法》第43條第2款規定,仲裁庭在必要的情況下可自行取證,但是由于仲裁庭的權利來源于私權,而缺乏公權力那樣的強制力,故實踐操作中這條難以發揮作用,甚至其被有些學者稱為是“宣示性條款”。①顏湘蓉:《我國仲裁證據制度的若干法律問題探討》,載《仲裁研究》2004年第2期,第13頁。除此之外,盡管仲裁強調并尊重意思自治,特別是在仲裁程序規則方面,但是我國的《仲裁法》卻沒有把這一點著重反映在總則之中。在某種程度上,這間接地導致我國當事人在仲裁證據規則上,鮮有依“意思自治”來做具體約定的。

(二)仲裁證據制度“訴訟化”傾向明顯

我國國際商事仲裁的證據規則不夠獨立,對訴訟制度的依附性較大。一方面,由于仲裁證據規則的缺失及理念的落后,我國涉外仲裁審理中往往參照訴訟證據制度,并已形成習慣定勢。②劉曉紅:《從國際商事仲裁證據制度的一般特質看我國涉外仲裁證據制度的完善》,載《政治與法律》2009年第5期,第95頁。這導致我國的國際商事仲裁證據規則同我國訴訟證據規則混同現象嚴重,獨立性令人堪憂。例如,在我國的國際商事仲裁實踐中,除非當事人之間就仲裁證據規則做出明確約定,否則很少有仲裁庭(員)會依自由裁量權將《IBA規則》作為裁判的證據規則。而在相同的情況下,國外機構的仲裁庭(員)則經常會主動適用《IBA規則》。

另一方面,我國現行的仲裁制度,對于訴訟證據制度具有“依附性”。雖然在法律條款上沒有明示,但這點在仲裁立法和實務中卻客觀存在。③李斌:《司法監督不應讓仲裁依附在法院審判之下》,載《中國對外貿易》2002年第4期,第35頁。例如,關于仲裁的“證人書面證言”,因沒有獨立的仲裁證據規則,其往往參照《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》第55條、第56條和第69條的規定。尤其是當涉及“證人出庭義務”、“證人確有困難不能出庭”、“證據證明力”等方面時。

從仲裁證據制度的角度看,這樣的安排不符合效率價值和靈活性要求。一是,規則并沒有給當事人意思自治留下空間;二是,仲裁員的自由裁量權受到了較大限制;三是,這種基于訴訟制度的證據安排,實踐中恐難以為全體當事人,特別是為英美法系的外國當事人所接受。故我國商事仲裁證據制度的這種“不獨立性”不利于我國國際商事仲裁事業的長遠發展。

(三)我國仲裁現狀深受司法現況影響

在我國的司法實踐中,受到“證人與當事人存在利害關系”,“證人不出庭現象非常普遍”,“證人陳述真實的保障機制缺位”等因素的影響,甚至還出現了“法官不相信證人”的現象。④徐昕:《法官為什么不相信證人》,載《法學精粹》2008年第3期,第41頁。就算證人出庭都是如此,更何況是證人不出庭情形下的書面證言。這樣的現象在我國國際商事仲裁中同樣存在,如一些仲裁員對于證人證言常持有懷疑態度。

此外,雖然《仲裁法》規定了質證程序,但由于仲裁庭自身缺乏要求證人出庭的權力,亦缺乏來自法院方面的支持。⑤崔起凡:《論國際商事仲裁中的證人證言——以2010年<國際仲裁取證規則>為視角》,載《上海政法學院學報(法治論叢)》2011年第6期,第53頁。“證人書面證言”的證明力具有較大的不確定性,因為在具體操作上仲裁員的自由裁量對當事人而言是難以預測的。

再有,由于我國的法律文化與大陸法系的淵源深厚,且訴訟制度中并不具備英美法系中的“證人宣誓制度”。⑥“證人宣誓制度”是指證人在法庭上提供證言之前,保證就自己所知道的案件情況如實作證。而且,基于我國的特殊國情,如個人信用體系尚不完善等因素,即便移植了該制度,恐怕也難以于短時間內在我國的訴訟和仲裁實務中取得良好效果,尤其是改善信任問題。上述論證無疑只是仲裁證據制度問題中的冰山一角,受到法律文化和國內司法現狀的影響,我國商事仲裁證據制度的問題不容忽視。

五、解決的方案與建議

結合上述問題和分析,就我國商事證據制度中存在的相關問題,筆者提出以下解決方案和建議。

(一)多角度考慮國際商事仲裁證據規則的完善

1.從仲裁價值角度入手實現公正和效率之間的平衡

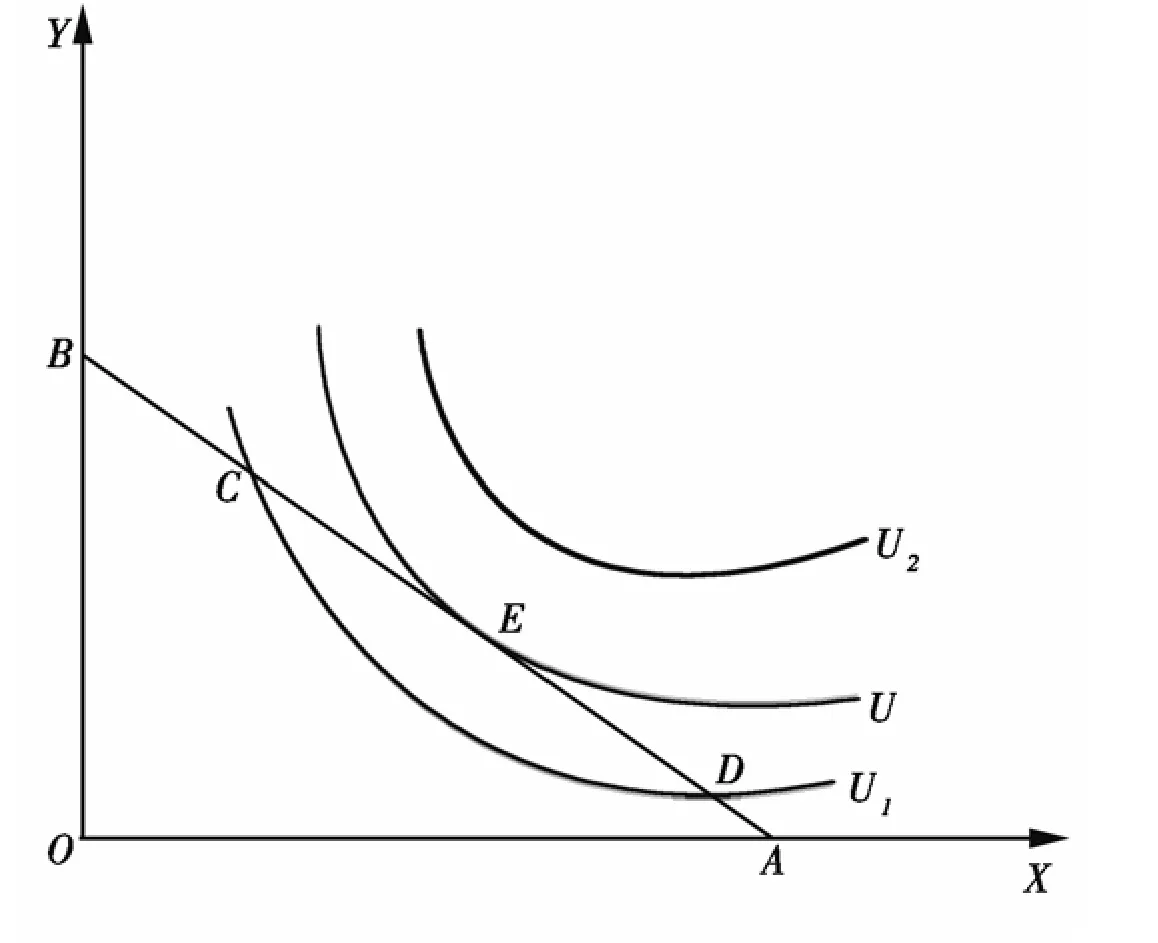

由于仲裁資源同司法資源一樣,都是有限的。在制度構建上,不同配置將會影響到最終效果。這一點可以通過以下法經濟學的模型加以闡釋。

如圖所示,X軸代表“公正”資源,Y軸代表“效率”資源。AB代表資源配置線,由于仲裁資源是有限的,所以AB 呈現反相關的形態。曲線U1、U、U2 分表代表仲裁制度的等效用曲線,其代表的是國際商事仲裁給社會帶來的價值。每個曲線上的任一點的效用相同,且越往外效用越高(U1 所列法經濟學模型清晰地說明這樣一個結論:即如果不能科學平衡“公平”與“效率”的仲裁價值,那么它們之間所產生的矛盾,將最終損害仲裁制度的社會效用。而科學的仲裁證據制度設計有助于實現仲裁效用最大化。 2.充分尊重和考慮國際商事仲裁證據制度的特殊性 如上文所述,國際商事仲裁證據制度雖同訴訟證據制度存在共性,但其也具有特殊性。這是由仲裁的核心價值決定的,如仲裁更關注意思自治等。當下我們需要做好的一件事便是區分國際商事仲裁證據與我國訴訟證據。例如,在仲裁之中,證人可以被稱為仲裁當事人的證人,而不是仲裁庭的證人。但在我國的司法實踐中,訴訟證人則一般被視為法庭的證人,因法庭在一系列程序上較仲裁更具主導性和強制性。相反在仲裁中,雙方當事人卻可依合意而就證人出庭程序、質證方式、采信規則等做出特別安排。①楊繼文,郭成:《效率與公正:仲裁法視角下的證人制度基本問題研究》,載《吉林廣播電視大學學報》2011年第1期,第62頁。無疑,針對“證人書面證言”而言,這樣的特殊性同樣存在。為此,在構建相關法律規則時,我們應盡最大的努力防止我國國際商事仲裁證據規則同訴訟證據規則發生混同。否則,這種磨滅了仲裁證據制度特殊性的做法,將不僅有損于各方的利益,還將有礙我國國際商事仲裁健康發展和進一步的國際化。 3.從法律和規則入手不斷系統化地完善我國國際商事仲裁證據規則 應該從法律和規則上入手,不斷完善我國國際商事仲裁證據規則及配套規則。由于我國目前還沒有專門就“國際商事仲裁證據制度”制定具有強制力的法律規范、仲裁規則。這無疑是我國國際商事仲裁制度的一種缺失;從長遠看,制定并完善這個領域的法律規范和仲裁規則是大勢所趨。在制定過程中,不僅需要充分考慮仲裁公平與效率的平衡,還需要充分尊重“國際商事仲裁證據”的特殊性。以期制定一個專門的國際商事仲裁證據規則,并且基于仲裁要求,明確體現其與訴訟證據規則的差異性。 以“證人書面證言”為例,我們可以適當借鑒《IBA規則》,對證人的資格、“證人書面證言”的要式性、證人的出庭與例外、“證人書面證言”的審查認定方式等加以明確。此外,在未來國際商事仲裁證據規則的總則部分,納入當事人就仲裁證據規則的意思自治原則也是有必要的。這不僅有助于當事人在證據規則方面發揮主觀能動性,從而選擇對當事人而言最為公正和高效的證據規則,還有助于糾正目前我國仲裁所發生的“訴訟化傾向”。 除此之外,配套規則也應該同步出臺。例如,強化法院對于仲裁證據規則的司法支持,如針對證人不出庭,在特定情況下依仲裁庭的申請,協助仲裁庭,保障證人出庭。此外,就“證人書面證言”而言,考慮在仲裁層面單獨引入宣誓制度和保密特權制度等。只有更加系統化的制度構建,才能最大程度發揮“獨立的”國際商事仲裁證據規則作用;只有當國際商事仲裁證據規則具有更大的“獨立性”,才能更好地認識法系的差異和緩解法律文化沖突,規則本身的國際化也才更有保證。 4.針對仲裁“證人書面證言”的一種規則設計 基于上述幾點考慮,單就“證人書面證言”而言,實務中的第二種做法更適合參照。此外,建議做出以下不同于訴訟證據制度的安排,即在國際商事仲裁中,原則上允許仲裁庭(員)采信“證人書面證言”,但是需要附加上三個例外。第一個例外是當事人意思自治優先;第二個例外是當證人有合理理由不出庭參與質證的情況下,仲裁庭(員)應依據自由裁量權,削弱其證明力或者僅將其作為需要補強的證據使用②“補強證據規則”是指某一證據由于其存在證據資格或證據形式上的某些瑕疵或弱點,不能單獨作為認定案件事實的依據,必須依靠其他證據的佐證,借以證明其真實性或補強其證據價值,才能作為定案的依據。;第三個例外是面對一方當事人的明確要求,證人不出庭,且無理由或者出于故意時,仲裁庭(員)應該完全排除該證據的采信。 原則的設計是出于仲裁效率和國際化的考慮。訴訟證據制度因需要體現司法權威、訴訟制度安排和國情特殊性,因此“證人書面證言”本身便被視作為“證人應當出庭”的例外。但仲裁有著自己的價值取向,即強調效率和國際化,故一味招搬訴訟證據制度的安排不僅不利于仲裁價值的實現,也同國際“證人書面證言”的發展趨勢,即“附條件采信”相違背。③奚瑋、余茂玉:《證人書面證言之采納及其規制——以民事訴訟為視角的研究》,載《天府新論》2007年第2期,第83頁。因此在仲裁證據制度中,原則上應該允許仲裁庭(員)采信“證人書面證言”。由于該原則的設計還賦予仲裁庭(員)更大的自由裁量權,其無疑還符合了仲裁“一裁終局”的制度構架。自由裁量權的擴大,一方面更有利于仲裁庭(員)斷案;另一方面,也增加仲裁庭(員)的責任意識,因為如果不當運用該權利,則將更容易面臨裁決不予執行和撤銷的后果。 三個例外則是出于公正性的安排。這樣比較好地照顧了仲裁證據核心價值取向的平衡,根據前文中法經濟學的模型,在有限仲裁資源的情況下,通過科學的資源配置,實現仲裁效用整體最大化。不僅如此,也在現有的仲裁環境下,較好地維護了仲裁證據規則的特殊性,與訴訟證據規則有所區別。特別是賦予了當事人以證據規則的選擇權,而這恰是仲裁證據規則特殊性的必然要求。 制度層面的改革無法“畢其功于一役”,但是問題又不能放在一邊不予理會。在當下的國際商事仲裁環境下,仲裁當事人可以事先約定仲裁證據規則的方式,最大限度地消除個案可能產生的矛盾和模糊性。具體做法:當事人既可以選擇國際商事仲裁證據規則(包括但不限于《IBA規則》),亦可以在仲裁協議中單獨列出經特別起草的證據適用規則。例如,明確約定“證人書面證言”未經質證程序,仲裁庭(員)不得采信;或者明確約定允許各方出具“證人書面證言”。如上的這些安排,無疑是在充分利用國際商事仲裁意思自治原則的基礎之上,采取的有效和便利的解決方案。 當然,這對法律工作者提出更高要求。以律師為例,這需要他們考慮更多、更細致的因素。以往考慮的只是當事人之間的爭議應該采取何種爭端解決方式,即選擇仲裁還是訴訟,抑或是選擇一個有利于己方或者自己熟悉的仲裁庭。而今,除了上述考慮,他們還要在深刻了解各國國際商事仲裁規則本身的特點,司法與仲裁環境特殊性的基礎上,選擇或者設置一個有利于己方的證據規則。很顯然,這對從事國際商事仲裁實務的律師而言,具有一定的挑戰性。 與此同時,這對仲裁庭(員)也提出了更高的要求。以我國為例,以往如果當事人沒有做出對證據規則的明確約定,仲裁庭(員)可以參照或者適用較熟悉的訴訟證據規則或者通過事前詢問當事人是否對“證人書面證言”有異議來解決。如今,一旦仲裁證據規則被特定化,如當事人明確選擇了《IBA規則》,那么對我國仲裁庭(員)而言,他們的自由裁量權將可能受到一定限制,且證據的認證過程將更為規范化及“去訴訟化”。 作為國際商事仲裁制度的核心,國際商事仲裁證據制度有著豐富的理論研究價值和實務思考意義。仲裁“證人書面證言”問題的背后,內涵深刻。以點帶面地說,其它類型的仲裁證據同樣有著相同或相類似的問題。眼下,發揮當事人的意思自治雖可以較好的實現個案的公平與效率;但是放眼于未來,則需要在國際商事仲裁證據制度上,做系統性的、規則層面的完善。 然而無論采取何種途徑,有幾點必須高度重視。它們分別是糾正“訴訟化”傾向、肯定仲裁證據同訴訟證據相比的差異性和獨立性、最大限度地實現仲裁在公正和效率這兩個價值取向上的平衡。毫無疑問,就仲裁“證人書面證言”方面的思考,只是一個積極的開始。我們只有將上述因素納入仲裁證據制度的設計和安排之中,那么我國的國際商事仲裁才會更加成熟、更加國際化、更加有利于爭端之解決,以及更加有利于實現仲裁的重要價值。(二)充分發揮當事人意思自治

六、結語