論徐燦詞中的夢意象

田麗雅

(西南大學文學院,重慶 400715)

徐燦是明末清初杰出的女詞人,為詞人陳之遴的繼室,著有《拙政園詩余》。據《全清詞·順康卷》統計,徐燦的詞作一共是99首,《全清詞·順康卷》(補編)第一冊又補錄《東風第一枝》和《解語花》2首,因此,根據現有的數據,徐燦詞共101首。據筆者統計,在這101首詞作中,“夢”字出現了43次(有5首《如夢令》中“如夢,如夢,……”的句式,只記一次),詞頻高達42.5%。在出現的43次中,其中有6首詞,都重復出現了兩個“夢”字,并有“夢江南”、“夢女伴”2首以夢為詞題。徐燦詞中的夢意象不僅數量多,而且有著不同的內容,表達了不同的情感。

一、徐燦詞中夢意象的意蘊

徐燦喜歡在詞作中使用夢意象表達人生漂泊之感,在夢意象的背后,隱藏著女詞人復雜的心理感受,時而閨中慨嘆,表達惜時之感;時而夢中歸家,寄托無限鄉情;時而夢醒頓悟,抒發人生之憾。

(一)抒發由時序更替引起的傷春悲秋之感

傷春悲秋是傳統的閨中情緒,春去秋來的時序更替,使人想到閨中女子容顏的老去,產生自憐自艾的感情。深受傳統詞作影響的徐燦當然也繼承了這樣的寫作模式,排在《拙政園詩余》中的第一首《搗練子·春怨》,就是以夢寫閨情的代表作:

依舊綠,為誰紅。草草花花滿淚叢。

欲挽游絲縈好夢,一枝啼血灑春空。

這首小令短小易懂,“為誰紅”透露出無人欣賞的悲傷之情,“淚滿叢”更是將花草上的露珠,比作了傷心的眼淚,最后想用游絲纏繞美好的春夢,結果卻只是徒勞。春來春去,本是自然現象,卻讓女詞人心中充滿了悲傷落寞。再如“夢魂無計駐飛花”(《西江月·春夜》),表達了同樣的感情。“午夢沉沉香薄覆,夢醒春依舊”(《醉花陰·春閨》),夢醒之后,春依舊,實則是愁依舊。“夢回香尚裊,一枕愁痕小”(《菩薩蠻·恨春》),這里描寫了夢醒之后,枕頭上因愁而流的淚痕分明可見。《錦堂春·感懷》是一首閨中感懷詞,“回首舊游勞夢,離亭幾度飛花”,在花謝花飛的時節里,回憶起了從前共游的好時光,但最后卻“歸云未整春光去,只是在天涯”,讓詞人又陷入了深深的哀怨中。“春夢惜春春幾許”(《蝶戀花·春閨》)、“短夢飛云,冷香侵佩,別有傷心處”(《永遇樂·病中》)、“夢里憐香,燈前顧影,一番消瘦”(《水龍吟·春閨》)等等,都是詞人因春天而寫夢,抒發了自己心中的愁緒,透露出自憐之感。除了春怨,同樣還有一首因重陽節而引起的秋怨之作,“……時節是重陽,菊花牽恨長。……夢也不分明,遠山云亂橫”詞人想在重陽佳節時,托個吉夢見到親人,卻始終恍恍惚惚,不能一展心中的思念,表現了詞人內心的失落和煩擾。

以上可以看出,季節的變遷引起了徐燦內心的感觸,無論是亂飛的落花,還是秋歸的大雁,都觸動了她內心敏感的神經。女詞人用夢的意象,傳遞著最真實的愁緒,從中可以窺探出她豐富的內心世界。

(二)通過夢境表達對故鄉、丈夫以及女友的思念之情

徐燦本是吳縣人,也就是現在的江蘇蘇州,后來嫁與陳之遴,在杭州生活了一段時間,后來因丈夫在京城做官,而暫居北京,其后又因陳之遴的父親失事系獄,陳之遴夫婦回到南方。明亡之后,陳之遴出仕清廷,徐燦又攜子女去北京居住。清順治十五年(1658年),陳之遴因罪流徙塞外,致使徐燦以流人身份在塞外生活,十二年后才得以回家。徐燦的一生幾度沉浮,鄉思、歸夢以及對丈夫的思念始終使她倍受折磨。在背井離鄉的生活中,詞人總是希望有丈夫的陪伴,希望在夢中回到可愛的江南水鄉。

1.對家鄉故土的思念之情

中秋節本是一家團聚的日子,但作客他鄉的女詞人卻只能在夢中回到家鄉。“夢歸宵短路迢迢,今夜夢歸須早”(《西江月·十五夜雨》),因為江南遙遙,歸路迢迢,又良宵苦短,時不我待,因此呼喚著家鄉在夢中早早到來。“幾日愁風和恨雨。鄉夢教留住”(《醉花陰·風雨》),幾日的風雨,引起了思鄉之情,夢回家鄉,流連忘返。“春魂黯黯繞蘭舟,卻是夢中游”(《武陵春·春怨》),遣一縷夢魂,乘著蘭舟歸去,不由令人黯然神傷。除此之外,例如“夢里鄉關云滿路”(《木蘭花·秋暮》)、“暫飛鄉夢,試看歸鴻,也算忘憂”(《訴衷情·暮春》)、“雁聲和夢落天涯。渺渺濛濛云一縷,可是還家”(《浪淘沙·庭樹》)、“水咽離亭,夢尋歸渡”(《踏莎行》)、“夢魂曾到水云鄉”(《臨江仙·閨情》)等等,都是通過夢境來描寫對家鄉的思念,傳遞出深深的眷戀之情。

江南永遠是女詞人徐燦魂牽夢繞之地,無論身處都城,還是流于塞外,始終心系家鄉,她用詞作表達出了這種剪不斷理還亂的鄉愁。

2.對丈夫的思念之情

陳之遴是明末清初知名的文人,而徐燦也是能詩工詞的著名才女,在陳之遴和徐燦的詞集中,能看到許多互相唱和的詞作,陳之遴更是為徐燦的《拙政園詩余》親自編次并作序。伉儷情深,短暫或是長久的分離,都使徐燦通過詞作,借助夢的意象,來表達自己對丈夫的思念之情。

陳之遴有《如夢令》5首,徐燦有8首,其中多為夫妻之間的奉和之作。徐燦的“如夢,如夢,夢里心兒還捧”(《如夢令·昨夜雨添春重》),女詞人夢中還向心上人捧上自己的摯愛之心。夫妻二人用詞作來表情達意,是心靈上的互相慰藉,更是靈魂深處的心心相印。“料也應,夢繞燕云”(《唐多令·感舊》),表達的是身在江南,夢隨千里的感情,強調了自己的心已經隨著丈夫到了北京。“盡日懨懨如夢里,斜陽一瞬人千里”(《蝶戀花·每寄書素庵不到有感》),素庵是陳之遴的號,徐燦收不到丈夫的來信,身體萎靡不振,如夢境般恍恍惚惚,思念的人兒卻在千里之外。《水龍吟·次素庵韻感舊》“把酒微吟,譬如舊侶,夢中重到”一句,是對逝去美好生活的追憶,現在只能在夢中重現。

3.對閨中好友的思念之情

徐燦作為一位能詩工詞的才女,圈子中的密友,也多數是能詩善詞的女子。徐燦常與柴靜儀、朱柔則、林以寧、錢云儀相唱和,結蕉園詩社,稱“蕉園五子”,有推動清初婦女文學發展之功[1]。

《玉樓春·寄別四娘》中同樣出現了兩次“夢”,“無端殘夢怯相逢,夢破更添愁萬緒”,本來夢中相逢應是快樂的事,但是詞人反而害怕夢中的相逢,因為在短暫的相逢之后,將要面對夢醒后長久的失落,反而平添更多的愁緒。《洞仙歌·夢女伴》直接在詞題中表明這是一首寫女伴的詞,“正紅袂分花喜還疑,怕這度相逢,又成夢里”,徐燦明明是在夢中見到了女伴,卻在夢中懷疑是否是夢,這種巧妙的記夢方式,表現了女詞人不同凡響的藝術才能。

徐燦對女友的追憶,往往附帶了對江南的思念,思鄉的情緒和友人間的情誼,交織成了徐燦獨特的思想情感。

(三)徐燦通過記夢,表達了自己的人生之感

徐燦早年雖然有過一段快樂悠閑的時光,但在國破的陰影籠罩下,從其詞作中,總能體會出詞人內心的隱憂和悵惘。楊澤琴在《清初女詞人徐燦生平述略》中對徐燦生平的總結是:“幸福歡愉的早年時光、命運多舛的中年遭際以及孤寂凄涼的晚年歲月。”[2]明、清易代之際,江南干戈滿地,國家的滄桑巨變,使徐燦的詞作中充滿了身家之恨、國族之痛,整個詞作多為悲咽跌宕之音。不僅如此,明亡之后,丈夫陳之遴出仕清廷的決定,又讓徐燦陷入了無盡的矛盾和痛苦之中。徐燦面對著多重的困境,這一切在一個弱小的女詞人身上,交織成了無盡的人生之夢。

《木蘭花·秋感》詞首即感嘆時光匆匆,中秋節又將來臨,“憐儂卻似夢中身,夢隨蝴蝶花閑雨”一句,將現實比作夢境,借以排解現實的不快。詞的下片抒發自己的感慨:“七貴五侯誰為語,瑤臺日敞悲風里。飛云流月總無情,有情淚滿湘江水。”[3]曾經的達官顯貴,現在去了哪里?華麗的瑤臺早已是人去樓空。歲月無情,但有情的詞人,卻只能讓湘江載滿自己的眼淚,流向遠方。體現出了詞人內心的孤獨,以及對世事無常的慨嘆。“聞來已作新巢燕,看花人在花如霰。花如霰。夢中王謝,那時愁見”(《憶秦娥·感舊》),燕子有個習慣,第二年會回到去年作巢的地方,這里詞人說“作新巢燕”,也就是說燕子去年作巢的地方已經不在了,今非昔比,只好另尋他處。劉禹錫的《烏衣巷》“舊時王謝堂前燕,飛入尋常百姓家”是詩詞中運用較多的典故,抒發的是一種朝代更替的感慨。燕子、看花人都還在,只是家國不再,只能在夢中見到家國河山,充滿了思念和愁緒。《滿庭芳·丙戌立春,是日除夕》表達了詞人對韶華易逝的感喟,同時也隱含了家國之痛。用上下片的今昔對比,發出了“回頭念、往事浮云”的人生之感。“回頭曾念,幾番塵夢,目斷還教腸斷”(《永遇樂·秋夜》),以“回頭”二字引發回憶,江山易代,明清更替,留給詞人的是難以愈合的創傷,丈夫陳之遴出仕新朝更是讓詞人滿懷難言的悲苦。回首往事,滿眼河山含恨;回首江南,云遮山隔,無處可見[1],表達的正是反復糾纏的多重愁緒。《滿江紅·和王昭儀韻》集中表現了徐燦作為女性而生發出男子式的家國情懷:

一種姚黃,禁雨后、香寒□色。誰信是、露珠泡影,暫凝瑤闕。雙淚不知笳鼓夢,幾番流到君王側。嘆狂風、一霎翦鴛鴦,驚魂歇。身自在,心先滅。也曾向,天公說。看南枝杜宇,只啼清血。世事不須論覆雨,閑身且共今宵月。便姮娥、也有片時愁,圓還缺。[3]

王昭儀是南宋末年宮中的昭儀——王清惠,臨安被破后,她被元軍所擄,北上途中寫了一首《滿江紅》,表達自己對自身遭遇和宋亡的悲痛之情。徐燦這首詞表面上寫宋亡和王昭儀的不幸,實際上也抒發了自己的亡國之痛和身世之感。在笳鼓聲中,鴛鴦好夢已成泡影,幸福生活戛然而止。“南枝”常用來表達對故國的思念,而“杜宇啼血”更是充滿了亡國之痛。最后以議論作結,有一種無可奈何的哀嘆,整首詞充滿了辛酸和凄楚,更有一種看淡風云變化,世事無常的超脫感。

總之,夢意象在徐燦詞的體現可以分為兩個部分:一是明亡前,繼承傳統的閨閣女子特征,主要書寫閨情、愁怨;一是明清易代之際,逐漸表達更深重的時代內容,加入了身世之感和家國之恨,這一部分是女性詞的創新和進步。

二、徐燦詞中夢意象出現的原因

夢是人心理中潛意識活動的表現,夢境是客觀世界現實生活內容的非有序化、形象與變形的反映。夢意象描寫,是揭示人內心世界濃縮外界信息的獨到的藝術手段[4]。徐燦詞頻繁使用夢意象,既有記夢傳統的影響,又受創作環境的影響,同時也是詞人情緒的表達。

(一)記夢傳統的影響

中國古代文學有著歷史悠久的記夢傳統,黃帝的華胥夢、莊周的蝴蝶夢、楚襄王的高唐夢、盧生的黃粱夢、淳于棼的南柯夢等等,早已成為我國夢文學寶庫中的精品[5]。具體到詞這一文體,夢意象所產生的縹緲不定、亦真亦假的朦朧感正適合詞體感情的表達。敦煌詞是詞體發展史上較早的詞,199首詞中“夢”字出現了9次;唐五代文人詞1044首,“夢”字出現了191次,其大部分內容是閨中女子的相思綺夢,主題多為相思離別,《花間集》最能集中表現這一現象。因此,受到記夢傳統的影響,徐燦詞的夢意象中,也描寫了大量的閨閣情思,這是顯而易見的。前文提到的《洞仙歌·夢女伴》,使用了夢中記夢的方式,也是受到了唐宋詞記夢方式的影響。如侯寘的《菩薩蠻·來夢》:

午庭栩栩花間蝶,翅添金粉穿瓊葉。曾見羽衣黃,瑤臺淡薄妝。 醒來魂欲斷,摻摻芳英滿。夢里尚偷香,何堪秋夜長。

上片以實寫虛,看似是回憶,但“醒來魂欲斷”揭示出上片其實是一場夢境,夢境里的夢迤邐多姿,但又隱含憂愁。這種夢中記夢的寫法使整首詞充滿了不確定性、奇幻性,給人獨特的審美體驗。

(二)創作環境的影響

徐燦詞中的夢意象也受到了創作環境的影響。從徐燦的創作環境來看,與男性廣闊的活動空間相比,徐燦作為女性,她的活動范圍相對較窄,對其創作最具影響力的,應該就是她的丈夫——陳之遴。

據筆者統計,《全清詞·順康卷》共收錄陳之遴作品99首,其中含有“夢”字的有41首,其中4首“夢”字重復使用了兩次,占有率高達41.4%.不僅數量上相近,從夢意象所表達的感情來看,也大致分為傷春悲秋,思念妻子、家鄉,人生感悟。

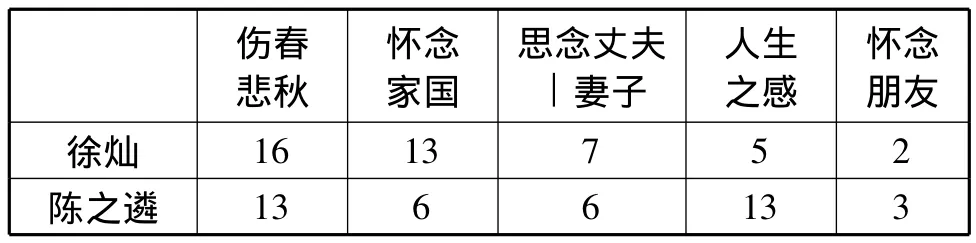

傷春悲秋懷念家國思念丈夫︱妻子人生之感懷念朋友徐燦16 13 7 5 2陳之遴13 6 6 13 3

由此可見,陳之遴與徐燦擁有相似的審美追求和趣味,都喜歡在詞作中運用到夢意象,徐燦作為女性,對家的依戀更深,而丈夫出仕清廷,沒有表現出更多對前朝的追憶,相反抒發了更強烈的人生感慨。

(三)詞人內心愿望的表達

弗洛伊德在《夢的釋義》中說“夢是愿望的滿足”[6],在夢中,詞人可以徹徹底底地表現自我,可以彌補現實中的缺憾,更可以通過夢的意象,實現心愿。正是因為徐燦的諸多愿望在現實生活中難以實現,她才寄之于夢境,并在詞中苦苦地捕捉回憶,想留住已經逝去的夢或者暢想可能要實現的夢[7]。總之,徐燦詞中的夢意象,正是其內心愿望的表達。

鄧紅梅在《女性詞史》中將徐燦的一生概括為“兩上三下”[8],這一切源自丈夫陳之遴在宦海經歷的大起大落。崇禎十年(1637),陳之遴進士及第,在蘇州購買了拙政園,作為別墅。崇禎十年到十二年(1637-1639),夫婦二人居于北京的寓所,那里有一棵合歡樹,作為二者感情的見證。后因之遴父親陳祖苞坐失事系獄,皇帝下令永不啟用陳之遴,于是崇禎十二年,徐燦夫婦離開北京南下,這是第一次倉皇而逃的“下”。崇禎十七年(1644),清兵南下,江南一帶遭到重創,徐燦夫婦又經歷了家國之痛、民族之恨。清順治二年(1645),陳之遴出仕清廷。數年之內,幾次升遷,但是徐燦心里卻沒有歡喜,反而充滿愧疚和憂慮。此時徐燦心頭糾纏著亡國之痛、失節之愧和對丈夫前途的擔憂,各種情緒交織在了一起,但還是攜子北上與丈夫團聚。順治十三年(1656),陳之遴被彈劾,發配盛京(今沈陽)居住,徐燦隨行,這是第二次“下”。在盛京居住不到一年,同年冬,順治帝念陳之遴“效力多年,不忍終棄”“復命回京入旗”[9],第二次“下”結束。但是好景不長,順治十五年(1658),之遴的靠山吳良輔敗,陳之遴“鞠實論斬,命奪官,籍棄家,流徙尚陽堡(今遼寧開原東)”[9]。至此,陳之遴全家被流放遼左,開始了最為艱苦的生活。在此后的幾年,丈夫陳之遴、長子、次子、幼子均卒于戍所,徐燦心冷如水,萬念俱灰,歷經了人生苦難。

正因為徐燦遭遇了江山易代、“兩上三下”、生死離合的經歷,在艱難困苦中度過了大半生,命運多舛的女詞人只能將自己內心的渴望寄托于夢境,希望在夢中得以慰藉心中的遺恨。例如《水龍吟·次素庵韻感舊》:

合歡花下留連,當時曾向君家道。悲歡轉眼,花還如夢,那能長好。真個而今,臺空花盡,亂煙荒草。算一番風月,一番花柳,各自斗,春風巧。 休嘆花神去杳。有題花錦箋香稿。紅陰舒卷,綠陰濃淡,對人猶笑。把酒微吟,譬如舊侶,夢中重到。請從今、秉燭看花,切莫待,花枝老。

詞作一開頭就提到了夫妻愛情的見證——合歡樹,詞人故地重游,回憶當年合歡樹下的對話“悲歡轉眼,花還如夢,那能長好”。世事變遷,人生無常,悲歡離合,豈能有所預知。當年盛開的花兒,現在只剩下亂煙荒草,抒發了今非昔比的失落感。下片轉為抒情,告誡自己和丈夫不要為花神逝去而憂傷,還有錦箋上的紅花綠葉對人笑。只有在夢中才能回到當初二人對花飲酒、展杯微吟的時光,充滿了對往昔美好生活的追憶。對夫妻之間幸福生活的留戀,詞人靠夢境實現,對江南的生活,故國的思念同樣也只能用夢的意象來實現,所以說,徐燦詞中的夢意象是她內心愿望的表達。

三、詞中夢意象對詞境的影響

夢具有虛幻性、怪誕性、超越性等特點,它不僅為抒情主體提供了獨特的抒情場所,也提供了獨特的抒情環境和氛圍[10]。徐燦詞中如煙如幻的夢意象,能創造出一種迷蒙的意境,從而傳遞出內心迷茫無助之感。夢思的無序化與不確定性,給作品帶來了更多迷離朦朧的含蓄之美[4]。夢意象的這種特質,正好契合了徐燦漂泊無依、人生無常的切身感悟。徐燦是悲涼的,只覺得世事多變換、國殤的“英雄淚血”難以去懷的種種紊雜思緒裹緊了她的一顆心[11]。從整體上來看,徐燦詞中使用了夢意象的詞作,都傳達出了欲留無計的失落感、今非昔比的哀傷感以及家國不再的傷痛感,詞的基調是哀怨、悲傷的,風格美感上形成凄愴幽咽的色彩。徐燦詞具有“欲言未言”的“幽咽”色彩,她將那深隱幽咽的詞心與深沉彌厚的詞蘊相融合,成就了曠世的憂生患世之音[8]。“轉眼韶華偷換,回頭念、往事浮云”(《滿庭芳·丙戌立春,是日除夕》)、“回頭曾念,幾番塵夢,目斷還教腸斷”(《永遇樂·秋夜》)、“眼前夢里,不知何處鄉國”(《念奴嬌·初冬》)等等,都是女詞人用夢意象所傳遞的憂生患世之語,復雜的詞意與幽怨的詞心,使其詞詞境深幽,情感厚重。

徐燦對夢意象的使用不僅有利于營造出凄愴深幽的詞境,還有擴大女性詞詞境之功。從傳統來看,詞作中的夢大多表現閨情,抒發的內容大致是相思離別,就連大丈夫也會在詞中以女性的口吻傳遞相思。但是徐燦詞中的夢意象卻不僅僅局限于此,對于故國的懷思,對于人生易壞的憂惜,對于歷史成敗的正確認知,使她的個人修養達到大雅的地步。一旦脫去了“物質性”的重墜,其詞作也必然會顯示出更為高遠的精神境界[8]。例如“問五湖、那有扁舟?夢里江聲和淚咽,何不向,故園流”(《唐多令·感懷》)與“滿眼河山掔舊恨,茫茫何處藏舟壑”(《滿江紅·將至京寄素庵》),都表達了江山易代的滄桑之感,營造了物是人非的凄涼之境。

綜上所述,徐燦喜歡在詞作中使用夢意象,虛實相容,用夢的飄渺不定,表達人生的變化無常。夢意象對其哀怨悲傷詞境的營造有積極作用,詞人將心志寫入夢意象也拓寬了女性詞的詞境,立意較高。

[1]程郁綴.徐燦詞新釋輯評[M].北京:中國書店,2003:195.

[2]楊澤琴.清初女詞人徐燦生平述略[J].內蒙古農業大學學報,2011(1).

[3]南京大學中國語言文學系全清詞編纂研究室.全清詞·順康卷[M].北京:中華書局,2002:443,454.

[4]祝穎.中國古典文學中夢意象的文化蘊含解悟[J].遼寧教育學院學報,2003(3).

[5]甘松.晚唐五代詞夢意象的文本解讀[J].湖北省社會主義學院學報,2003(6).

[6]弗洛伊德.夢的釋義[M].張燕云,譯.沈陽:遼寧人民出版社,1987:114.

[7]王利娜.楊芳燦及其詞研究[D].西南大學,2013.

[8]鄧紅梅.女性詞史[M].濟南:山東教育出版社,2002:272,277,287.

[8]趙爾巽.清史稿[M].北京:中華書局,1976:9635-9636.

[10]徐世中.納蘭詞夢意象的心理透視[J].阜陽師范學院學報,2003(2).

[11]嚴迪昌.清詞史[M].南京:江蘇古籍出版社,1999:596.