我的老師樂(lè)黛云先生

張 輝

我的老師樂(lè)黛云先生

張 輝

一

2010年9月10日,教師節(jié),時(shí)逢北大中文系百年系慶。這一

天,在北大執(zhí)教60年的樂(lè)黛云先生,將為新創(chuàng)立的“魯迅人文講座”進(jìn)行首場(chǎng)公開(kāi)講演。這一

年,先生也將迎來(lái)80華誕。弟子們想在這個(gè)特殊的日子,給先生一

個(gè)特別的驚喜。于是,問(wèn)答環(huán)節(jié)剛一

結(jié)束,主持人陳躍紅教授就意味深長(zhǎng)地讓我代表同學(xué)們“發(fā)言”。我停頓了一

會(huì)兒,從座位下取出一

個(gè)相框,舉向大家。與此同時(shí),相框中圖片的電子版,清晰地映在了英杰會(huì)議中心新聞報(bào)告廳的大屏幕上。陡然間,這幅圖片吸引了數(shù)百名在場(chǎng)者的眼光。因?yàn)椋皇?p>一幅普通的照片,而是由樂(lè)老師若干著作的封面組合而成。畫(huà)面的中心是先生最新出版的自傳《四院·沙灘·未名湖》,是她1948年初入北大時(shí)的青春倩影。那時(shí)她剛17歲。17歲的她,齊耳短發(fā),目光專注而執(zhí)著地望向遠(yuǎn)方,飽含超乎尋常的堅(jiān)定與夢(mèng)想。

畫(huà)面中間偏右的地方,是她的英文版?zhèn)饔汿o the Storm(《面向風(fēng)暴》);而在該書(shū)對(duì)角線上,則是她在臺(tái)灣出版的《我就是我》。與之相呼應(yīng),左下方與右上方,分別是另外兩本中英文著作,一

本題為Intellectuals in Chinese Fiction(《中國(guó)小說(shuō)中的知識(shí)分子》);還有一

本則是《中國(guó)知識(shí)分子的形與神》。是的,“面向風(fēng)暴”,“我就是我——這歷史屬于我自己”,這,就是我們自信而堅(jiān)強(qiáng)的樂(lè)老師!而作為一

個(gè)歷經(jīng)磨難而又九死未悔的讀書(shū)人,樂(lè)老師的80年歲月,的的確確是形神兼?zhèn)洹⑸裢隁庾悖?p>是的,這就是弟子們心目中的樂(lè)老師。我們?cè)敢饨柽@個(gè)機(jī)會(huì)以這種與眾不同的方式,表達(dá)對(duì)敬愛(ài)的老師“調(diào)皮的祝福”:“敬愛(ài)的80后樂(lè)老師健康快樂(lè)!”

大學(xué)時(shí)代的樂(lè)黛云

我將永遠(yuǎn)難以忘記,當(dāng)我把這份精心準(zhǔn)備的禮物送到樂(lè)先生手上時(shí),全場(chǎng)齊聲唱起《生日快樂(lè)歌》的情景。那歌聲嘹亮、悠揚(yáng),將一種精神的旋律傳得很遠(yuǎn)、很遠(yuǎn)……

二

轉(zhuǎn)眼20多年過(guò)去,第一次在人群中見(jiàn)到先生時(shí)的場(chǎng)景似已并不非常清晰。只記得,那也是在一個(gè)演講現(xiàn)場(chǎng),是在南京大學(xué)主教學(xué)樓最大的階梯教室里。只記得,那天先生穿著一襲藍(lán)色牛仔風(fēng)衣,讓我們感覺(jué)不到她的年齡。只記得,她在演講中,說(shuō)到了佛教中的“五蘊(yùn)”和“八苦”,以及“精神氣象”這四個(gè)字。

而真正讓我為先生的精神氣象長(zhǎng)久沉吟,則是在終于有幸“從先生游”之后。

之前,我們其實(shí)并不完全知道,先生領(lǐng)頭的這中國(guó)第一個(gè)比較文學(xué)博士點(diǎn),是1993年這一年才剛剛批準(zhǔn),因而也是第一次招生。而我本人當(dāng)時(shí)更不了解,先生為了建立這個(gè)“中國(guó)第一”所付出的艱辛努力——她甚至放棄了自己早幾年就可以擔(dān)任現(xiàn)代文學(xué)博士生導(dǎo)師的機(jī)會(huì),而執(zhí)意要為比較文學(xué)學(xué)科在開(kāi)放之初的中國(guó)學(xué)術(shù)界爭(zhēng)一席之地。

對(duì)我個(gè)人而言,先生所說(shuō)的“精神氣象”是在一個(gè)偶然機(jī)會(huì)真正具體化的。

那是1994年春天,我正邊修改碩士論文,邊等待博士考試的最后結(jié)果。就在這時(shí),我從一位老師那里聽(tīng)說(shuō),樂(lè)老師已委托她的北京同事利用他們到南京出差的機(jī)會(huì)了解我的情況。開(kāi)始,我并沒(méi)覺(jué)得什么特別。但細(xì)聽(tīng)內(nèi)容之后,就有幾分吃驚。原來(lái),樂(lè)老師所想了解的,主要不是我的學(xué)業(yè)成績(jī),不是我碩士期間的一般表現(xiàn),不是我本人那些“可見(jiàn)的部分”,而是我的——“心性”。

這是個(gè)多么抽象、多么宋明理學(xué)味的概念!這么無(wú)法捉摸的“夫子氣”問(wèn)題,可能是樂(lè)老師問(wèn)的嗎?人們對(duì)樂(lè)老師的印象,大概都偏向雷厲風(fēng)行甚至風(fēng)風(fēng)火火吧?她的直率、她的“我就是我”,與這種古典關(guān)切與這種對(duì)心靈的內(nèi)在要求,該如何聯(lián)系起來(lái)?

事實(shí)上,當(dāng)年我就是帶著這樣的“傻問(wèn)題”,負(fù)笈北來(lái),立雪樂(lè)門(mén)的。

如今,在一個(gè)精神和心靈越來(lái)越失重,物質(zhì)與“成功”越來(lái)越受到青睞的時(shí)代,心性,或許已不僅僅是一個(gè)被長(zhǎng)久遺忘的東西;提起它,甚至已經(jīng)有幾分奢侈了吧?但無(wú)論怎樣,只要教育——尤其是人文教育——存在一天,其根本事業(yè)說(shuō)到底不就是“變化氣質(zhì)”,不就是全面調(diào)動(dòng)受教育者的潛質(zhì),以達(dá)到魯迅所謂“立人”的目的嗎?知識(shí)和技能的培養(yǎng),與此相比,當(dāng)然只能是“第二

義”的了。在先生門(mén)下20多年,我一直沒(méi)有求證過(guò)上述“考題”的真實(shí)性,更不敢斗膽問(wèn)自己的“考分”究竟如何。但,有一點(diǎn)我從未懷疑過(guò)。那就是,第一次見(jiàn)到先生時(shí)留下的那四個(gè)字——“精神氣象”,始終是我們理解和體會(huì)先生的思想與學(xué)術(shù)時(shí)最不可忽視的關(guān)鍵。

三

當(dāng)然,先生的“心性之學(xué)”里,看不到“克己復(fù)禮”或“溫良恭儉讓”等字樣;“君子以自強(qiáng)不息”、“士不可以不弘毅,任重而道遠(yuǎn)”才是她生命的底色。

用先生自己的話說(shuō),她是一個(gè)“與時(shí)俱進(jìn)”的人,也是一個(gè)不斷“革自己的命”的人。不習(xí)慣于循規(guī)蹈矩,更不屑于人云亦云。

命運(yùn)本來(lái)很可能安排她去擔(dān)任北京市領(lǐng)導(dǎo)人彭真的秘書(shū),但她更喜歡學(xué)術(shù);機(jī)緣也曾經(jīng)使她可能成為一名外交官,但她選擇了留在學(xué)校。

她是學(xué)現(xiàn)代文學(xué)出身的,當(dāng)年她之所以“陰錯(cuò)陽(yáng)差”地進(jìn)入北大,據(jù)說(shuō)是因?yàn)樯驈奈目粗辛怂淖魑摹W鳛橥醅幭壬闹郑矊?duì)魯迅、茅盾等人有獨(dú)到的研究。在她古稀之年,我甚至聽(tīng)過(guò)她大段背誦魯迅的《破惡聲論》……如果滿足于已有的學(xué)術(shù)分工,做個(gè)恪守本分的人,她大概走的是另一條路。

但她沒(méi)有。從1980年代初期起,在經(jīng)過(guò)了“右派”生涯、勞動(dòng)改造……20多年之后,她決定從熟悉的現(xiàn)代文學(xué)領(lǐng)域轉(zhuǎn)向完全陌生的比較文學(xué)。50歲的她,在一般人以為“人到中年萬(wàn)事休”的時(shí)候,毅然決然選擇了重新開(kāi)始。

于是,在先生與幾代學(xué)人的艱苦努力下,北京大學(xué)有了中國(guó)第一個(gè)比較文學(xué)研究機(jī)構(gòu);中國(guó)有了自己的比較文學(xué)學(xué)會(huì);全國(guó)各高校有了一個(gè)又一個(gè)比較文學(xué)碩士、博士和博士后培養(yǎng)點(diǎn);中國(guó)學(xué)者開(kāi)始走向世界,并在國(guó)際比較文學(xué)學(xué)會(huì)中擔(dān)任要職;而中國(guó)比較文學(xué)學(xué)科也成為整個(gè)人文研究中一條異常活躍的“鯰魚(yú)”……

作為一個(gè)讀書(shū)人,一個(gè)為中國(guó)比較文學(xué)事業(yè)篳路藍(lán)縷的探索者,先生無(wú)疑是幸運(yùn)的;但毫無(wú)疑問(wèn)先生的付出也是超乎尋常的。她收獲了有目共睹的成就,也難免招來(lái)不虞之譽(yù)甚或求全之毀。但對(duì)后者,她似乎從未以為意,甚至已早有心理準(zhǔn)備。

因?yàn)椋羁粗氐模皇亲约旱牡檬ЦF通,而是學(xué)術(shù)事業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,是中國(guó)文化真正發(fā)揚(yáng)光大的美好未來(lái)。而她自己則甘于做一個(gè)“鳴鑼者”和“打掃人”。在她的第一本著作《比較文學(xué)與中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)》中她就曾這樣寫(xiě)道:

我寄厚望于年輕一代。他們?cè)诠プx碩士、博士學(xué)位,他們?cè)诓┯[群書(shū),他們?cè)跒樽约旱膶W(xué)術(shù)打下深厚的基礎(chǔ),有什么能停止他們的腳步,阻礙他們的發(fā)展呢?他們可以成為世界第一流的學(xué)者,他們可以成為中外兼通、博采古今的巨人。中國(guó)文化將通過(guò)他們?cè)谑澜缥幕瘜殠?kù)中發(fā)出燦爛的永恒的光輝,他們將達(dá)到一個(gè)輝煌的世界,這個(gè)世界不太可能屬于我和我的同輩人。然而,在這啟程之際,也許他們(年輕一代)還需要在雄渾的莽原中找到一條小徑,在嚴(yán)峻的斷層中看到一座小橋?換言之,在他們登上那宏偉壯麗的歷史舞臺(tái)之前,也許還需要一些人鳴鑼開(kāi)道,打掃場(chǎng)地!我愿作那很快會(huì)被拋在后面的啟程時(shí)的小橋和小徑,我愿作那很快就會(huì)被遺忘的鳴鑼者和打掃人。正是這樣,我以這本小書(shū)奉獻(xiàn)于我的后來(lái)者。

守先待后,始終著眼于未來(lái)和新的希望,正因?yàn)榇耍壬庞肋h(yuǎn)擁有一顆“天真”而年輕的心!

四

1988年北大90周年校慶時(shí),先生專門(mén)寫(xiě)作了《我的選擇,我的懷念》一文。最能體現(xiàn)先生精神風(fēng)骨的是,在這篇紀(jì)念文中,她卻很少回憶母校的輝煌歷史,而是對(duì)我們能否真正理解并傳承“北大精神”直接提出了問(wèn)題。

她這樣問(wèn)自己:“1948 -1988,40年北大生涯!生者與死者,光榮與卑劣,驕傲與恥辱,歡樂(lè)和喜,痛苦和淚,生命和血……‘四

十而不惑’,40年和北大朝夕相處,親歷了北大的滄海桑田,對(duì)于那曾經(jīng)塑造我、育我成人,也塑造培養(yǎng)了千千萬(wàn)萬(wàn)北大兒女的‘北大精神’,那寬廣的、自由的、生生不息的深層質(zhì)素,我參透了嗎?領(lǐng)悟了嗎?”這與其說(shuō)是一種自我反省,不如說(shuō),是先生對(duì)北大精神“深層質(zhì)素”的獨(dú)特詮釋。在寬廣而自由的精神背景中,她用行動(dòng)、思想和愛(ài),不僅為這種“深層質(zhì)素”加入了屬于自己的光和熱,也加入了痛苦和淚、生命和血……但,總有一些人物、場(chǎng)景和故事,使先生終生難忘,為之沉吟,為之扼腕,有時(shí)又對(duì)之充滿景仰和向往。

樂(lè)黛云與張沛、張輝(本文作者)、張旭春合影

她深情地回憶起王瑤先生(她的老師)。回憶起他的煙斗、他的山西風(fēng)情的幽默談吐、他的富于穿透力的鋒利的眼神,以及他總帶幾分反諷意味的笑聲。她懷念王瑤先生那一代北大人身上的獨(dú)特風(fēng)范。她說(shuō),王瑤先生“是大海,能容下一切現(xiàn)代的、傳統(tǒng)的,新派的、舊派的,開(kāi)闊的、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)模蟮堕煾暮途心鄨?zhí)著的”。而我們分明能從先生身上,看到這種海納百川之精神的真正延續(xù)。

她敬重季羨林先生,敬重他的寬厚、仁愛(ài)而又重情,常常懷著一顆“無(wú)邪”的童心。她說(shuō),季老是“超乎生死榮辱,‘縱浪大化中,不喜亦不懼’”的智者……而她自己,又何嘗不是如此:“超以象外,得其環(huán)中。”

更重要的是,在這些“老北大人”身上,先生看到了“自由的精魂與文化之關(guān)切”——這是北大的校格,也是北大人之所以成為北大人的人格坐標(biāo)。于是,先生曾這樣寫(xiě)道:

北大自由精神的奠基者蔡元培校長(zhǎng)早就指出:“大學(xué)不是養(yǎng)成資格,販賣知識(shí)的地方”,也不只是“按時(shí)授課的場(chǎng)所”,“大學(xué)也者,研究學(xué)問(wèn)之機(jī)關(guān)”,“大學(xué)生當(dāng)以研究學(xué)術(shù)為天責(zé)”,學(xué)者更“當(dāng)有研究學(xué)問(wèn)之興趣,尤當(dāng)養(yǎng)成學(xué)問(wèn)家的人格”。他抱定學(xué)術(shù)自由的宗旨,在北大實(shí)施了一系列改革。正如梁漱溟先生所回憶:他“從思想學(xué)術(shù)上為國(guó)人開(kāi)導(dǎo)出一新潮流,沖破了社會(huì)舊習(xí)俗,推動(dòng)了大局政治,為中國(guó)歷史揭開(kāi)了新的一頁(yè)”。梁先生特別強(qiáng)調(diào)這一大潮流的釀成,“不在學(xué)問(wèn)”,“不在事功”,而在于蔡先生的“器局大”、“識(shí)見(jiàn)遠(yuǎn)”。所以“器局大”、“識(shí)見(jiàn)遠(yuǎn)”,又是因?yàn)樗堋坝涡暮醭瑢?shí)用的所在”。

先生對(duì)北大自由精神的上述解釋,我想大概不至于被誤認(rèn)為是要提倡所謂的“兩耳不聞窗外事,一心只讀圣賢書(shū)”吧?!北大與中國(guó)新文化同步向前的百年,完全足以消除這種誤解。在自由的學(xué)術(shù)中養(yǎng)成的獨(dú)立的精神,不僅不是一種對(duì)社會(huì)現(xiàn)實(shí)的回避,而且是更高層次的參與。因?yàn)椋哂歇?dú)立精神的知識(shí)人,服從的不是“政治家難以避免的半真理的妥協(xié)”,而總是敢于“在理想與現(xiàn)實(shí)之間保持某種張力”;因?yàn)椋嬲闹R(shí)人需要憑借自身的“器局”和“識(shí)見(jiàn)”來(lái)作出判斷和批判,而不是被眼前的利益與一己的榮辱像煙塵一樣蒙上眼睛。因?yàn)椋挥羞@樣,才能超越一般的知識(shí)傳承與事功的目的而真正推動(dòng)歷史的大潮,如“不盡長(zhǎng)江滾滾來(lái)”。

從先生的用舍行藏之中,我們看到的,不也是這一脈相承的北大精神嗎?

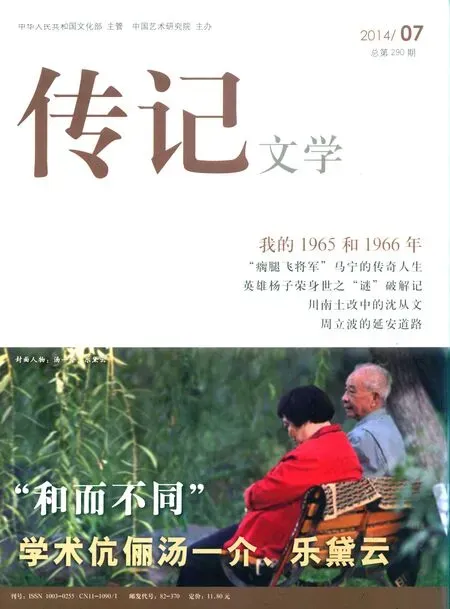

樂(lè)在其中

五

先生曾用“命、運(yùn)、德、知、行”這五

個(gè)字來(lái)概括自己的人生感悟。“命”與生俱來(lái),“運(yùn)”則充滿偶然;“知”意味著對(duì)知識(shí)和智慧的探求,而“行”則意味著現(xiàn)實(shí)人生中的取舍與選擇。我不知道,我們能不能說(shuō),先生是屬于受到“命”“運(yùn)”格外眷顧的人;但在“知”“行”合一這個(gè)意義上,就我個(gè)人所見(jiàn),我似乎還沒(méi)有看到超過(guò)先生的讀書(shū)人。我想,這絕不是弟子的夸張之辭吧。

而處于“命”與“運(yùn)”和“知”與“行”這兩對(duì)范疇之中的,先生認(rèn)為是“德”。“德”處于中心位置。我理解,這個(gè)德,不只是一般意義上的“倫理道德”,與《文心雕龍》中“文之為德也大也”那個(gè)意義上的“德”也不能畫(huà)等號(hào)。

孔夫子說(shuō):“德之不修,學(xué)之不講,聞義不能徙,不善不能改,是吾憂也。”先生在討論到“德”這個(gè)字時(shí),也引述了這段話。但她沒(méi)有給出非常學(xué)術(shù)化的定義,而是將之與“做好人”聯(lián)系了起來(lái),將之與每個(gè)人按照自己的“本心”做應(yīng)該做的事情、不做不應(yīng)該做的事情聯(lián)系了起來(lái)。

這種理解,看似簡(jiǎn)單,甚至并不合乎所謂“學(xué)術(shù)規(guī)范”,但卻在簡(jiǎn)單中包含了樸素的真理。有了這個(gè)“德”,無(wú)論命、運(yùn)如何,無(wú)論知與識(shí)的水平如何;也無(wú)論我們的行為有多大的可能或限度,我們也不會(huì)因?yàn)榇煺酆湍ルy自暴自棄,不會(huì)因?yàn)椤俺晒Α迸c得意而自高自大。正相反,我們必定會(huì)為自己的理想全心全意、盡心盡力——像先生80多年的生命歷程所踐行的那樣。

在這個(gè)意義上,我更傾向于把這個(gè)處于中間位置的“德”,理解為前文所說(shuō)“精神氣象”。

而樂(lè)先生的“精神氣象”,按我初淺的理解,也就是這樣的“德”。在注定無(wú)法逃避“五

蘊(yùn)”與“八苦”的此生此世,擁有這種“德”,不能不說(shuō)是一種了不起的修為。也許完全是巧合,也許不是,我們所有弟子獻(xiàn)給先生80歲的賀壽文集,即取名為《樂(lè)在其中》。這既表達(dá)了樂(lè)老師就在我們之中的意思,也表達(dá)了先生那種“樂(lè)在其中”的至高境界。

2011年春天,弟子們?cè)谙闵綖橄壬_(kāi)了一個(gè)生日會(huì),并就《樂(lè)在其中》一書(shū)的出版進(jìn)行師門(mén)內(nèi)座談。

活動(dòng)有序而快樂(lè)。可當(dāng)我們?nèi)w集中在飯店大堂準(zhǔn)備送樂(lè)老師和湯先生回朗潤(rùn)園家里時(shí),卻下起了大雨。

過(guò)了不一會(huì)兒,來(lái)接二老的車到了。我們?nèi)w起立,一起歡送他們上車。

二老上了車,從窗戶里向我們招手,我透過(guò)窗玻璃看到了樂(lè)先生的眼睛,像往常一樣,深情而專注。

大家都有些依依不舍,弟子們?cè)俅嗡蜕仙兆8!?/p>

這時(shí),車開(kāi)動(dòng)了,馬達(dá)聲中,我猛一抬頭,看見(jiàn),雨驟然停了,太陽(yáng)把天空和綠樹(shù)照成了金色。

責(zé)任編輯/趙柔柔