先立乎其大:湯一介先生的哲學人生

楊立華

先立乎其大:湯一介先生的哲學人生

楊立華

一個目光深遠的提問者,思想的根須必定深植于自己的時代,而其追問的方向則指向未來時代的開啟。這正是湯先生新著的醒目標題——《矚望新軸心時代:在新世紀的哲學思考》給我的深刻印象。

學貴乎專

雖然幼承庭訓,家學淵源,但湯先生的學術生涯卻是在上世紀80年代才真正開始的。那個時候,先生已年逾五旬。1981年春,湯先生在北大開“魏晉時期的玄學和佛教、道教”,課堂的盛況,當時在座的學生在很多年后,還記憶猶新。在被各種教條禁錮多年之后,湯先生的學術熱情終于得到了抒發。

學貴專門。沒有專深的學術研究,也就談不上真正意義上的思想的創造。湯先生的專門之學,主要體現在《郭象與魏晉玄學》和《魏晉南北朝時期的道教》這兩部著作當中。這兩部著作,不僅開一時風氣,也對后來的中國哲學史研究產生了深刻的影響。

魏晉玄學在中國哲學史上的重要地位,在湯用彤先生《魏晉玄學論稿》以后,早已成為學界的共識。湯先生的《郭象與魏晉玄學》,則是魏晉玄學研究的又一個里程碑。在這部著作當中,湯先生對魏晉玄學的產生、魏晉玄學的發展歷程等問題,都提出了全面周詳的見解。而其中對郭象哲學的概括和闡發,更在多方面發前人所未發。試舉一例。在解釋郭象的“自生”這一概念時,湯先生的分析極具哲學的深度:

“自生”:事物根據其“自性”而存在,而其“自性”只能是“自生”的;如其“自性”不是“自生”的,則是其他事物所給予的,推求下去勢必又得承認有造物主或本體之無。所以“自生”這一概念在郭象的哲學體系中非常重要,他在《莊子注》中反復說明這一點。從我們上面所構造的圖表中看,“自生”這一概念可以說是郭象哲學體系的中心環節,它把“自性”和“獨化”兩概念聯系起來。在《莊子序》中提出的郭象注《莊子》的基本思想“上知造物無物,下知有物之自造”也正好說明這一點。“自生”這一概念在郭象的《莊子注》中大體上有三個相互聯系的涵義:“自生”意謂“非他生”,“自生”意謂“非有故”,“自生”意謂“非有因”。

內在于郭象哲學的整體結構,以“自生”為核心,將“自性”與“獨化”等結構性概念關聯在一起。以深細的文獻閱讀為基礎,揭示出“自生”的三個相互聯系的涵義。堪稱不易之論。

《魏晉南北朝時期的道教》一書,是根據“早期道教史”這門課的講稿撰寫而成的。在對早期道教的發展史做了全面系統的梳理的同時,也提出了對宗教在人類社會生活當中的意義的理解。這部著作,成為90年代道教研究熱潮的先導。

中國哲學史的研究,不僅需要有扎實的哲學分析的基礎,還要有相當的文獻學功底。湯先生在文獻學方面的功力,從“讀《世說新語》札記”這篇“小”文章中,可見一斑。《世說新語·文學篇》里記載:“王丞相過江左,止道《聲無哀樂》《養生》《言盡意》三理而已,然宛轉關生,無所不入。”過往的思想史研究,一般以此證明嵇康的《聲無哀樂論》和《養生論》在東晉的影響。其中的《言盡意論》,是歐陽建所作,文章旨在消解玄學的方法論基礎。這篇文章與《聲無哀樂》《養生》兩篇魏晉玄學的代表作歸在一處,且能“宛轉關生,無所不入”,著實令人費解。湯先生通過細致的文獻索檢,找到了一條重要的異文,其中的《言盡意》作《言不盡意》。而《言不盡意》正是嵇康已佚的名篇。這樣一來,王丞相過江左,說的就都是嵇康的思想,道理之間能“宛轉關生”也就是毋庸置疑了。此文不過千把字,解決的卻是思想史上的大問題。

思貴乎大

從青年時代起,湯先生就確立了成為哲學家的志向。但因為特定的歷史原因,這條哲學之路異常曲折。自由對于思想的重要性,湯先生有切身的感受:“哲學家從事哲學工作要有條件,首先你要能夠自由思想,自由創造。不能自由思想,不能自由創造,哲學就成了死的哲學。自由是一種創造力,沒有自由,你的創造力也就沒了。”

湯先生1951年畢業以后,在北京市委黨校講授黨史。1956年回北京大學,開始在哲學系任教。其間也發表了很多文章。但湯先生后來自己反省說:那些文章,“今天看起來,都是很可笑的文章”。因為那個時代,哲學研究主要受蘇聯教科書的影響。直到上個世紀70年代末,湯先生才開始有了自己的思想創造的努力。1981年發表于《中國社會科學》上的“論中國傳統哲學范疇體系諸問題”,即是這一努力的具體體現。

《新軸心時代與中國文化的建構》書影

1983年,加拿大蒙特利爾召開第十七屆世界哲學大會。這次大會特設了中國哲學的討論組,這在之前是從未有過的。湯先生在大會上提交了“關于儒家思想第三期發展可能性的探討”的論文。據劉述先先生回憶,湯先生的發言贏得了經久的掌聲。在這次發言中,湯先生指出:中國哲學的特質體現為天人合一、知行合一和情景合一。天人合一討論的是真的問題,知行合一討論的是善的問題,而情景合一則在討論美的問題。這次會議的發言稿,后來在國內以《論中國傳統哲學的真善美問題》為題發表,產生了廣泛的影響。在隨后的《再論中國傳統哲學中的真善美問題》一文中,湯先生指出了孔子、老子和莊子對待真、善、美問題的不同,即孔子:真→美→善,老子:美→善→真,莊子:善→真→美。并在此基礎上提出不同的價值取向之間應多元并存的主張。

內在超越問題是湯先生當時關注的另一個重要問題。這個問題的產生,在一定程度上,是受到了余英時先生的啟發。湯先生認為:內在超越依靠內在的心性修養,從而超越自我、超越世俗環境,不需要靠外力的幫助;而外在超越則強調外在的標準。前者容易導致人治的社會,而后者則利于法治的建立。從這一思考當中,我們可以看到湯先生的時代關切。而透過這一充滿時代關切的思考,湯先生把目光投向了一種更高的哲學可能性:能否將以內在超越為特征的哲學與以外在超越為特征的哲學,在某個更高的層次上統一起來。時代的關切和焦慮始終內在于湯先生的哲學思考,但這些思考又總是能超越當下的時代,指向未來的文化和思想建設。

1993年塞繆爾·亨廷頓發表了《文明的沖突》,引起廣泛的關注和影響。湯先生于次年撰寫了《評亨廷頓〈文明的沖突〉》一文,批評了以亨廷頓為代表的美國霸權主義。湯先生主張文明之間的多元共存,而且明確指出中國哲學,無論是儒家還是道家,都能為文明的共存提供有力的思想資源。正是基于此種對文化問題的關切,湯先生開始思考“新的軸心時代”是否可能的問題。

在對“新的軸心時代”的矚望中,普遍價值問題成為湯先生思考的重心。對于普遍價值的問題,湯先生指出:“我們反對普遍主義,是不是就要否定文化中有普遍價值?”湯先生認為,普遍主義“把某種思想觀念(命題)認定為是絕對的、普遍的,是沒有例外的,而其他民族的文化思想觀念(命題)是沒有普遍價值甚至是沒有價值的”。而普遍價值則是“在不同民族文化之中可以有某些相同或相近的價值觀念,而這些相同或相近的價值觀念具有普遍價值的意義,它可以為不同民族普遍地接受,而且這些具有普遍價值意義的觀念又往往寓于特殊的不同民族文化的價值觀念之中”。湯先生舉例說,比如“己所不欲,勿施于人”就是各民族共有的理念。再比如,儒家的仁、基督教的博愛和佛教的慈悲,“雖然形式不同,出發點不同,甚至理路中也有差異,但卻都具有普遍價值的意義”。

見貴乎遠

“中國解釋學”概念的提出和對《儒藏》編纂工作的推動,是湯先生近年來關注最多的事情,也引起了各方面的爭議。

“中國解釋學”問題,是湯先生1998年北大百年校慶時提出的。湯先生認為,人文學科和社會科學,無論哪一個學科都要用到解釋學的方法。而西方解釋學傳統的建立,是與圣經的解釋密不可分的。中國有漫長的經學傳統,經典解釋的具體實踐如此豐富,那么,能否從中國的經典解釋實踐中,發掘出真正的解釋學理論呢?在我看來,湯先生對“中國解釋學”的強調,指向的是中國文化主體性的確立。對中國的經典解釋實踐做哲學上的總結,不僅有方法論的意義,也為中國哲學的理論形態的正當性(或自足性)做了強有力的辯護。此外,中西之間解釋學路徑的差異,絕不僅僅意味著對待文本的態度的不同,也從根本上體現出了不同的對待他者的態度。也許,距離系統的“中國解釋學”的建立,還有很漫長的道路。但這個概念的提出,對于近年來蓬勃興起的經學研究已經有了重要的意義。當代中國的經學研究,如何才能有效地指向真正意義上的哲學和思想的建設,是我們必須面對的問題。而“中國解釋學”至少在方法和理論形態上,為當代的經學研究賦予了哲學的涵義。

《儒藏》的編纂,是湯先生近年的心力所在。從提出編纂《儒藏》的建議開始,湯先生就受到了很大的質疑。《儒藏》是古籍整理編纂的項目。過去幾十年來,大部分重要的儒家經典都已經有了重新整理編輯的點校本。在這個前提下,還有編纂《儒藏》的必要嗎?首先,佛教和道教都有了經典的集成,即《佛藏》和《道藏》,而儒家的經典仍然處在零散的狀態,缺少一個權威的校點本的經典集成;其次,有很大一部分的儒家重要經典的整理點校本,所選底本和校勘標點都存在相當多的問題。湯先生說:“我做《儒藏》就是做實用的、大家都可以用的,而且是做一個比較規范的本子出來。……我希望讓我們的《儒藏》成為全世界最權威的范本。”十年過去了,《儒藏》精華編已初具規模。

看著書柜里的數十冊《儒藏》,敬意油然生起。夕陽下那一排排藍色書脊,道出這位年近九旬的長者的堅持。所有的質疑都該消散了吧。“吾嘗聞大勇于夫子”,先生之勇,庶幾近之。

人貴乎定

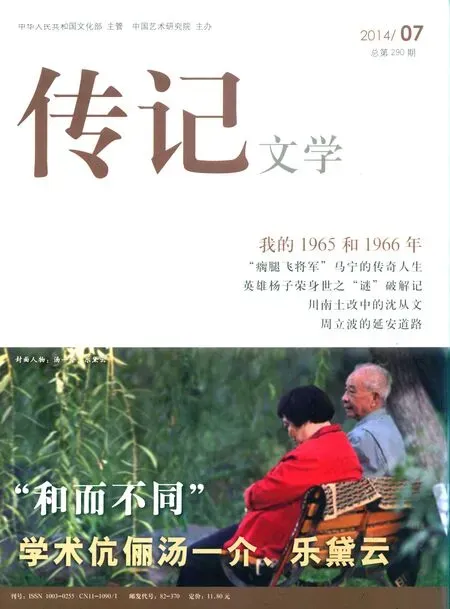

湯先生給我的印象,始終是平淡雍容的,這與樂先生的爽直活潑恰好互補。兩位老人相伴相攜走過了60多年的歲月,在今天這樣的世界,算得上傳奇了。

我畢業后,留校任教。與兩位先生見面的機會多。在平常的接觸中,能看到他們伉儷情深之外,又多了一份彼此的敬意。樂先生說話直言不諱,對先生也偶有批評。但即使是這樣的場合,也能從中看到由衷的欣賞。樂先生做比較文學研究,思想活躍。我不知道湯先生的哲學思考里,是否有樂先生的某些影響或激發。但我相信,在湯先生的哲學人生里,哲學與文學的對話,一定是其不可或缺的部分。

湯先生身上的平淡雍容之氣似乎是與生俱來的。我從1995年跟隨先生攻讀博士學位,至今已近20年。從未見過先生動怒。《中國儒學史》的出版工作因一位師兄未及時交稿而一推再推,先生便向我要了那位師兄的電話。我不得不給,但又著實替他捏了把汗。幾天后見到先生,問及此事。先生說:“我打電話給他,說兩周內不交稿,就不要再說是我的學生了。”湯先生說這話時,笑得很開心。我能想象那位師兄的惶恐。在先生那兒,這已經是最重的話了。而且我知道先生并不是當真的。一周后,我收到了遲到的書稿。

先生的人生道路上,有過太多的風雨。孟子講“不動心”,程顥論“定性”,在先生寵辱不驚的鎮定當中,都可以略見仿佛。《儒藏》精華編正陸續出版,已蔚為大觀。湯先生又將目光投向了《儒藏》大全編的編纂規劃。先生平和的目光里透露出來的堅定,讓我堅信,先生一定能夠推動著這項不朽的事業,不斷地前行。

責任編輯/趙柔柔