高速公路項目嵌入少數民族村落的影響研究——基于桂中三個村落的調查

鄒海霞 楊文健

廣西是我國西南邊陲少數民族主要聚居區,為促進老少邊窮地區發展,打通老少邊窮地區與外界溝通交流的橋梁,國家啟動了鐵路、高鐵和高速公路網輻射項目,希望交通現代化加快促進技術、資源和信息等社會流動,解決日益嚴重的地區差距和社會分化問題,改變中國社會結構以適應于經濟結構,帶動和扶持老少邊窮地區發展,實現中華民族共富的夢想。

一、高速公路項目嵌入少數民族村落的研究背景及意義

20世紀30年代,西方發達國家開始修建專門為汽車交通服務的高速公路。高速公路運輸能力、速度和安全性等優勢對促進國土均衡開發、建立統一市場經濟體系、提高現代物流效率和公眾生活質量等具有重要作用。

(一)高速公路項目嵌入少數民族村落的社會背景

水南高速公路項目①水南高速公路全長236.49公里,總投資達40多億元,2001年6月開工建設,2004年9月全部竣工。這條高速公路途經廣西河池、都安、大化、馬山等相對貧困落后的壯、瑤等幾個少數民族主要聚居區,連接桂中、桂南通往桂西北大石山區,是云、貴、川、渝出海大通道,也是桂西北地區重要的公路干線。該項目最突出的特色就是把嵌入地減貧納入工程建設目標,對民族地區發展做出了巨大貢獻。和平馬高速公路項目②平馬高速公路總長105.68公里,總投資約34.35億元,2011年底開工,2014年底竣工。這條高速公路以馬山縣喬利鄉合理村為起點,途經周鹿鎮、武鳴縣靈馬鎮、平果縣四塘鎮、坡造鎮、馬頭鎮同仁村、雅龍村、那里村、新安鎮玻璃村等壯、瑤少數民族聚居村落,連通來馬與南百高速公路,打通了發達地區與貧困落后地區互動交流的橋梁。成為“要想富,先修路”這一普世邏輯的實踐闡釋。世紀之初,水南高速公路項目承載著對少數民族村落通路、致富的偉大夢想,開啟了少數民族村落通向現代化文明的大門。時隔10多年后,這一偉大的現代化文明之夢正以蓬勃迅猛的速度向貧困的少數民族村落不斷輻射且嵌入得更深入更徹底。

高速公路項目嵌入少數民族村落促進“地理流動性和社會流動性加快是重新構建世界的主要原因”[1]63。地理流動是社會結構板結化的主要因素,而社會結構板結化是社會流動的阻力,“交通技術創新”可以突破自然地理阻隔,是消除社會流動阻力的手段。高速公路項目嵌入少數民族村落,消除了地理因素的自然阻隔,是一種經濟行動嵌入性的過程,這種以行動者偏好及理性計算的經濟行動嵌入少數民族村落要受各種社會脈絡的制約,除經濟利益之外,社會人際關系也是不可或缺的基礎,“社會資本與經濟資本互為累積條件,不同的社會地位擁有不同的資本慣習,相互關聯形成社會本體的存在。”[2]155故阿馬蒂亞·森認為,“越好的基礎教育和衛生保健,潛在的窮人就越可能有較好的機會脫離貧困。”[3]20因此,落后閉塞的少數民族村落的“窮人基本上不能依靠自己的力量去利用機會擺脫貧困之命運,因為他們早已內化了那些與大社會格格不入的一整套價值觀念。改變貧困的可能,只取決于外群體的力量。”[4]127高速公路項目就是嵌入少數民族村落的外群體的力量,能夠化解其社會結構的板結,加速村落與外界的社會流動,從而獲得較多的發展機會和資源,使其向上流動有了可能,貧困落后局面的改變,正是國家項目嵌入少數民族村落重構中國社會結構和經濟結構的選擇。

(二)高速公路項目嵌入地少數民族村落發展概況

水南、平馬高速公路項目嵌入地——馬山縣位于桂中大明山北麓和紅水河中段南岸,東與忻城縣、上林縣接壤,西靠平果縣,南臨武鳴縣,北與都安瑤族自治縣隔紅水河相望,距首府南寧130公里,210國道途經該縣;境內多山,東部多大石山,西部多丘陵,是廣西有名的山區縣之一;年均氣溫21℃,年均降雨量511.9毫米;除流經縣北的紅水河外,僅有些細小的河流,每逢下雨,雨水便從地下流走,易澇易旱,旱澇災害頻繁;自明代建制至今,因統治制度和不利的自然條件等,一直處于貧困狀態。白山鎮新漢村靠近馬山縣城,交通便利,經濟發展相對較好;喬利鄉興科村臨江屯位于馬山縣城西北角,距縣城12公里,境內喬利河由南向北流入紅水河,多丘陵土嶺,礦藏量豐富,但未開發利用,貧困落后;古零鄉新黃村全新屯是有名的貧困村,位于馬山縣城東南部大明山北麓,距縣城17公里,有礦產資源,緊臨大明山和金倫洞旅游風景區。

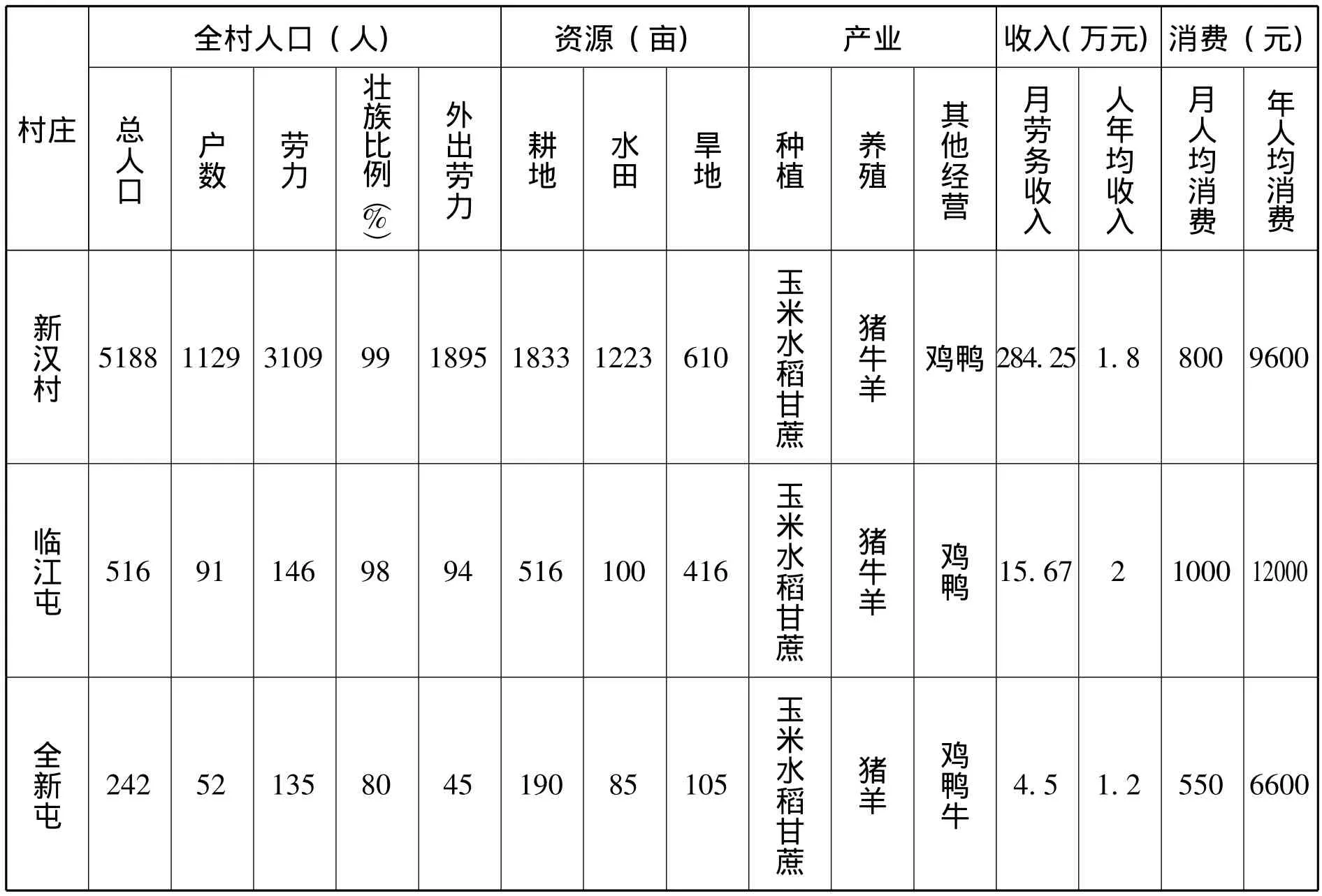

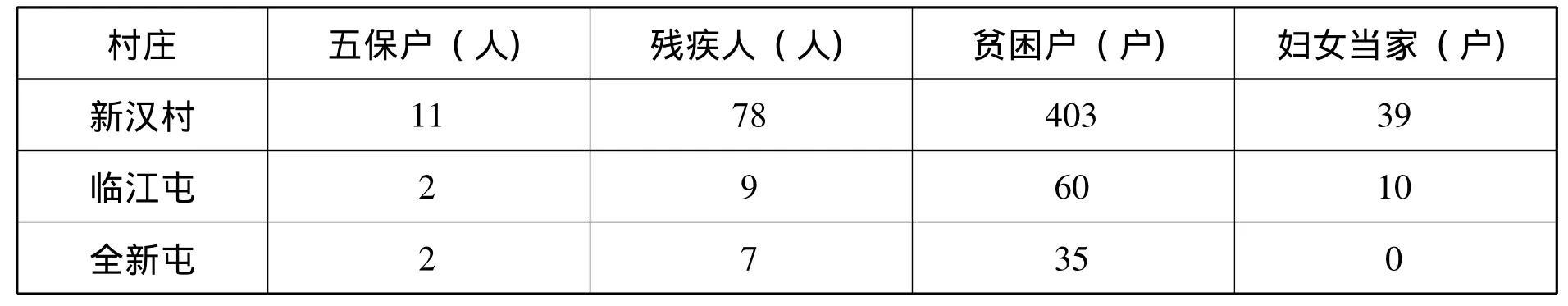

以下是三個少數民族村落資源與生計方式情況 (見表1)。

表1 少數民族村落資源與生計方式一覽表

桂中高速公路網中的三個少數民族村落地處大石山區,自然環境惡劣,生產條件落后,經濟結構單一,農戶收入低下,生活不穩定,交通信息閉塞,90%以上人口是少數民族,民風淳樸,教育落后,人口文化素質不高,自身發展適應能力有限。這些村落特征無不印證了繆爾達爾經濟社會學所認定的貧困的三大因素—— “地域環境、物質資本和人口素質”,[5]27-42村落的地理流動性和社會流動性差導致其社會結構固定化,長期脆弱的生計、社會心理、發展狀況決定了這種固定化的社會結構一旦有任何外來力量的干擾,會因抗干擾能力有限而很容易受到影響,甚至對未來發展表現出更多的不確定性和迷茫。

(三)高速公路項目嵌入少數民族村落的研究意義

高速公路項目嵌入少數民族村落的經濟行動,本質上是國家項目嵌入民族地區重構的一種社會秩序,是對民族地區進行的結構性調整與創新,推動了民族地區的社會變遷,這種經濟行動被視為是對社會性的一種構成信任,并對經濟活動中的穩定具有極大幫助作用,然而過于偏向經濟理性意義的行動忽略了經濟活動本身對于社會結構的影響,嵌入過程總是會不可避免地帶來一系列的矛盾和沖突。用社會學的概念表述就是“社會結構緊張”(structural strain),是指“由于社會結構的不協調,而使得社會群體之間的關系處在一種對立的、矛盾的或沖突的狀態下,或者說,社會關系處于一種很強的張力之中”。[6]55-73社會矛盾、社會問題和社會危機比較容易發生。

桂中少數民族村落的貧困與國家現代化差距較大,生計、社會心理融合及自身適應發展能力不足,是當前少數民族村落擺脫貧困的最大障礙,因為這“與權力、利益和文化關系的相互介入、對話、斗爭和適應相關聯,牽涉其中的人為了生存而選擇接受”[7]5。“隨著科學掌握自然規律,一種強烈而固執自信的極端現代化意識形態特別相信人們可以理性設計社會的秩序;一個獨裁主義國家有愿望且有能力使用它所有的強制權力來使那些極端現代主義的設計成為現實;軟弱的公民社會缺少抵制這些計劃的能力;當國家超乎尋常強大的時候,市民社會自然是軟弱的”[8]4-6。然而“資本有其自身的秩序,村莊有自己的習慣。”[8]36涂爾干認為“社會生活是互動的產物個體所采用的行動,也是從習俗中不斷習得的,所以不存在由自由個體自愿集合起來產生的社會契約時期,個體進行契約義務時是在進行已經界定好的角色責任。社會面對不同時期會產生不同的約束力,經濟、犯罪與道德都會隨著社會秩序的類型不同而有不同的現象產生,社會是由個體共同組成卻展現出集體意識的運作,共享價值與信念的根本在于個體的發展,當集體意識呈現轉變,政府則可將集體意識視為政策指引的方向制定法律法規推動社會有機體的改變”[2]154。

遵照這樣的邏輯,國家視角的高速公路項目嵌入少數民族村落的經濟行為實質上是政府理性干預微觀村落達到宏觀控制目標的一種社會秩序,由個體至集體再到社會有機體改變的政府工程項目的嵌入本身在中國社會基層組織內部也會產生雙重效應,即因信任而對高速公路項目嵌入村落的社會事實持積極的肯定態度;相反,因不信任而對高速公路項目嵌入村落的社會事實持消極的否定態度。

二、高速公路項目嵌入少數民族村落的雙重效應

對桂中高速公路網內全新屯、臨江屯、新漢村調查①隨機抽樣對新漢、新黃、臨江三個少數民族村落的村民、村干進行問卷調查,共發放問卷103份,均為有效問卷,主要調查了高速公路嵌入當地前后的動態變化及影響因素等,包括三大類問題:一是村落農戶收入情況調查,利用歷史法對高速公路嵌入前后的農戶收入情況進行回顧統計;二是對影響因素調查,包括征地、拆遷、自然災害、物價、家庭成員變化、受教育程度、基礎設施、就業渠道、社會安全因素以及公權公信力等;三是村民對政策的態度調查。另外,結合對三個村落的村干、受影響農戶、征地拆遷辦和政府人員訪談以及深入實地觀察,結果發現,高速公路項目嵌入少數民族村落的結果不外乎二種:第一,高速公路項目嵌入成為少數民族現代化文明加速的衛士;第二,高速公路項目嵌入成為少數民族貧困脆弱性加劇的銳器。發現,高速公路項目嵌入少數民族村落宏觀上實現了項目理性設計的“利益均沾論”②“利益均沾論”的理論假設:經濟增長能有效地抑制貧困。安德森 (Anderson)在1964年發表的《利益均沾:經濟增長和美國家庭貧困的程度》一文中指出,經濟增長有助于減低貧困的發生。在后續的研究中,人們根據安德森的理論,歸納經濟影響貧困率高低的主要理由為:經濟繁榮,勞動力市場緊俏,此時雇主少有余地去選擇他們雇用的人,窮人尤其是有工作能力的窮人就容易找到工作,而工作的窮人也會獲得向上流動的機會,進而擺脫貧困。人們稱這種現象為“利益均沾經濟”,并且視這些窮人為成功的政府財政政策的得益者。假設,微觀上忽略了少數民族村落結構功能的天然缺陷而無法擺脫項目帶來的沖擊,導致“嵌入性”理性假設難以達到“利益均沾論”假設。

(一)高速公路項目嵌入少數民族村落加速現代化文明

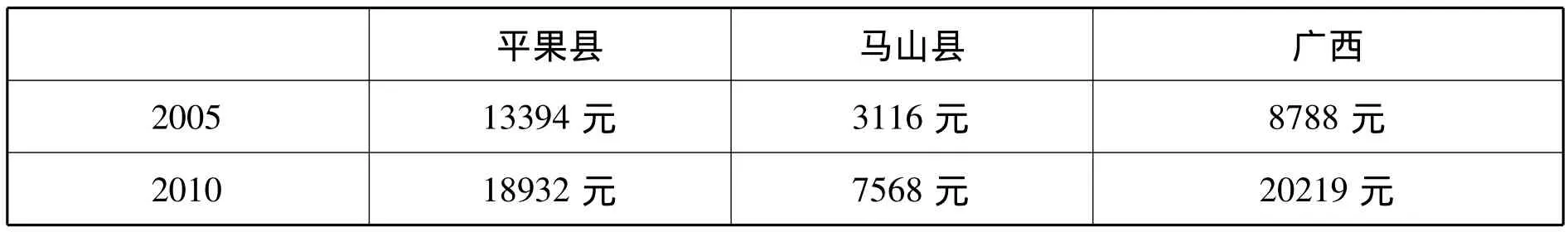

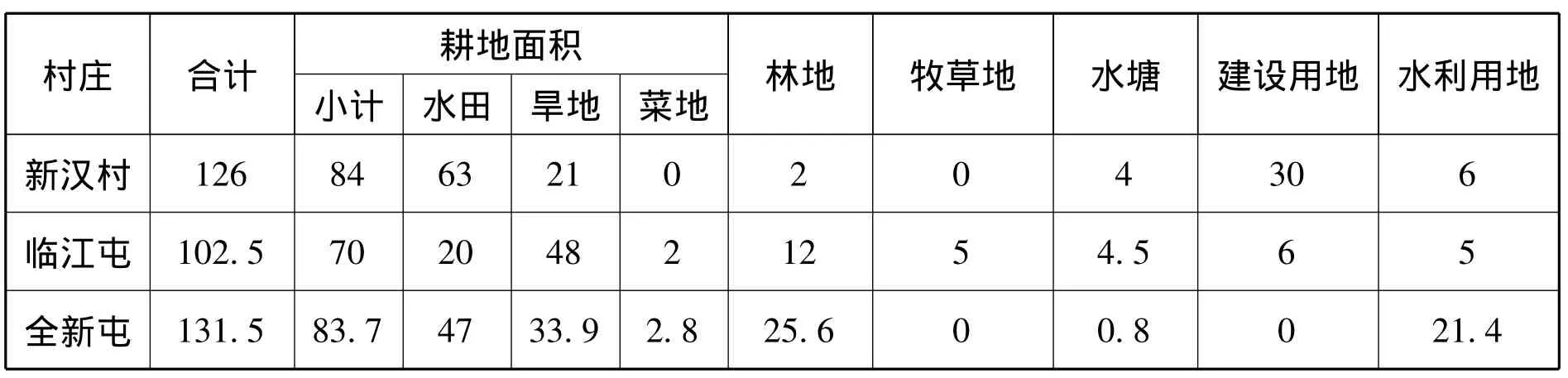

高速公路項目嵌入少數民族村落既是一種社會資本的嵌入,也是一種社會秩序的嵌入。國家項目的強制性和理性化,最終的目的就是重構一種共同富裕發展的社會結構,因此,高速公路項目的嵌入為少數民族村落提供了發展和向上流動的機會,使其快速融入國家現代化發展行列,國家借助項目嵌入的方式實現理性設計的宏觀調控目的,符合國家西部大開發戰略規劃,縮小貧富差距,先富帶動后富,最終實現共富。(見表2和表3)

表2 廣西縣市人均GDP情況比較

表3 廣西縣市2010年農民人均純收入和城鎮居民可支配收入

馬山縣是貧困落后的大石山區,平果縣相對比較發達,平馬高速公路項目連通了桂中欠發達地區與發達地區,帶動了區域產業升級,推進了區域經濟協調發展,加速了區域地理流動性和社會流動性,消解了區域社會板結化現象。從對新漢村村民的訪談和問卷得知,絕大部分人認同土地對農民的重要性,但仍然非常支持高速公路項目征地拆遷工作,希望獲取補償款到城市做生意。早在改革開放初期,村里的青壯年就不再依賴土地,而卷入珠三角打工潮,只有老人和兒童留在村里,耕種僅維持基本口糧的土地,其余土地讓給愿意耕種的人。

橫向比較桂中高速公路網內不同少數民族村落,因地理位置、經濟發展狀況、社會思想融合和自身發展適應能力不同,決定了其在高速公路項目嵌入后受擾動時不同的態度和反應靈敏度。新漢村相較于另外兩個村落來說,不僅維持原有的社會秩序,而且因為高速公路項目嵌入所帶來的社會資本支持,社會流動加快,90%以上的人認為高速公路建設后,當地最大的變化就是經濟富裕了,這無疑印證了項目嵌入少數民族村落“利益均沾經濟”假設的合理性結果的正面作用 (見表4)。

表4 2012年村落人口與經濟狀況比較

從宏觀的社會整體發展上看,以行動者偏好及理性計算試圖改善人類狀況的國家項目嵌入性行動重構新的社會秩序無疑是成功的,因此,高速公路項目嵌入少數民族村落是其貧困脆弱性改善和現代化文明加速的衛士。

(二)高速公路項目嵌入少數民族村落加劇貧困脆弱

過于理性設計的國家項目強制嵌入貧困脆弱的少數民族村落,在某種程度上就像一把銳器加劇其貧困脆弱性。“從基層上看去,中國社會是鄉土性的。”[9]7“從土里長出過光榮的歷史,自然也會受到土的束縛,現在很有些飛不上天的樣子。”[9]7傳統少數民族村落世代沿襲“生于斯,死于斯”的生存理念,決定其發展狀態及抗外界干擾的能力。正如H.孟德拉斯所言:“在農民的社會中,技術、人口、經濟、社會和心理等不同因素的配合是何等的密切和巧妙!最小的技術變化,最小的人口壓力,都會影響到整個系統的平衡,帶來整個系統的變動和重組:而變動一旦起始,就受自身固有動力的驅使,直到建立一個全新的系統。”[10]24少數民族村落的生計、社會心理、發展方式等沿襲傳統農耕文明,受高速公路項目強制嵌入現代化文明的沖擊,機會與風險并存。

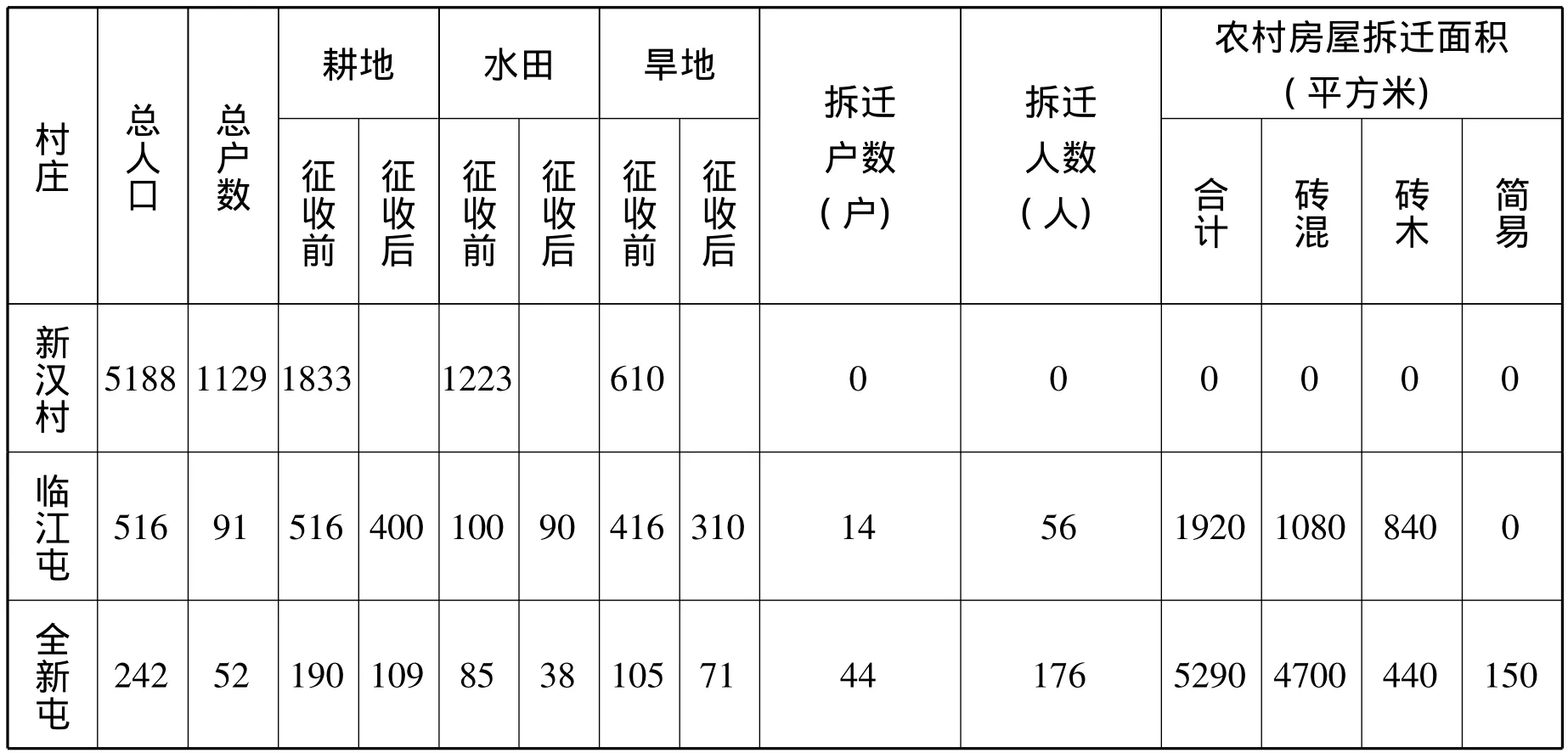

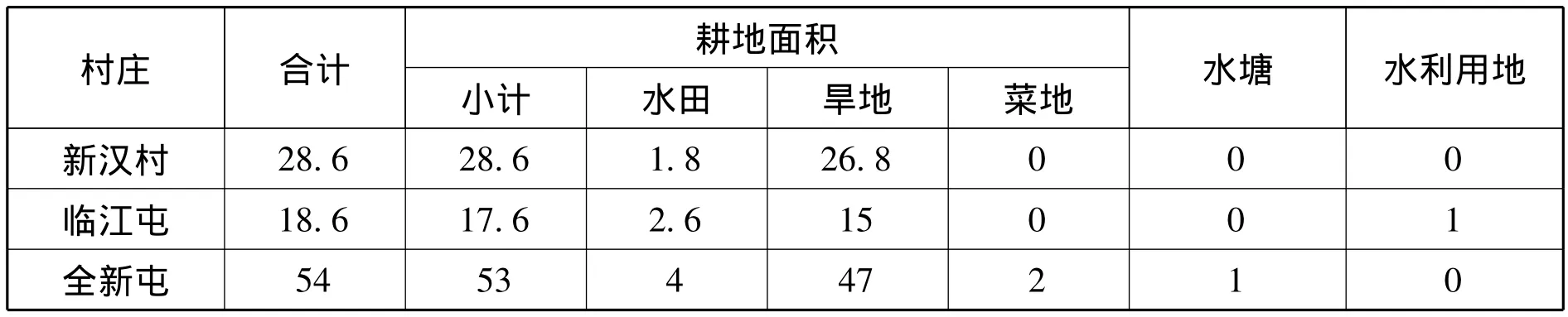

第一,高速公路項目征地拆遷導致少數民族村落貧困村民生計無保障。高速公路項目嵌入少數民族村落,對部分村民賴以生存的土地和房屋強制征收,實行一次性補償政策,無長遠發展扶持規劃,這對依賴傳統農業生存的少數民族村落來說,征地拆遷導致基本生產生活資本的永久喪失,生計無保障 (見表5)。全新屯和臨江屯90%以上村民不希望自家的土地和房屋被征收。全新屯黃姓村民家有4口人,2畝地,妻子種地每年收入1000多斤糧食 (約合1000多元人民幣),丈夫的小修理鋪年收入約6000元,家庭年消費約7000多元,可維持基本生活,但高速公路項目征地1.7畝,房屋拆遷200m2,共獲補償費20多萬元,依此推理,高速公路項目嵌入少數民族村落會導致收入降低 (小于7000元),生計方式無改變,消費降低,生計無保障。

表5 高速公路沿線少數民族村莊受項目征地拆遷影響情況一覽表

第二,高速公路項目征地拆遷造成少數民族村落貧富差距拉大,導致村民社會心理融合能力差。高速公路項目嵌入少數民族村落打破了村落原有的生活狀態,村民感到無所適從,對隨之而來的新的生產生活方式和未來重建心存疑慮,對未來發展缺乏信心和勇氣。例如,全新屯黃姓村民家4口人,有4畝地,2個勞動力,無人外出務工,生活還算富裕,高速路征地2畝多,補償7萬元;房屋拆遷面積250m2,補償21萬元,因受這樣的沖擊與很多村民拉開了距離,感到無助和迷茫。同時,村落資源總量有限,大石山區的耕地面積非常有限,高速公路建設征地和安置拆遷人口的二次征地,造成受征地拆遷影響村民和不受征地拆遷影響村民因爭奪土地等資源,原本友好親密的村民之間產生不滿和矛盾糾紛,人際關系緊張;另外,原本一些不依賴土地而從事商業活動的比較富裕的村民,因征地拆遷補償款的補劑更加富裕,原本貧困弱勢的村民生計重建難問題更加突出,因補償差異、貧富差距拉大及重建債務壓力等導致村民之間產生心理不平衡,相互排擠 (見表6);征地拆遷補償使村民、村干部及上級部門之間不信任感增強,村民認為村干和上級管理部門在補償費和安置重建問題上作了機動處理,導致其補償費減少,村民有事不愿再找管理者和管理機構解決,而是求助于鄰里親戚朋友。

表6 高速公路項目嵌入少數民族村落的弱勢群體統計一覽表

第三,高速公路項目嵌入少數民族村落的政策偏差和村民自身適應能力局限導致其恢復發展緩慢。高速公路項目嵌入少數民族村落原則上實行統一的征地補償政策,事實上這種統一的補償政策在執行過程中存在不統一和偏差,尤其關于征地和拆遷房屋類型的認定標準在實際執行上的機動性決定了補償政策的執行偏差 (見表7、表8),這些偏差直接導致村民因不公平待遇而陷入貧困,恢復和發展緩慢;同時,高速公路項目嵌入忽略了受影響村民自身適應發展能力方面的局限,少數民族村落的教育和村民的職業技能都相對落后,“等、靠、要”思想觀念比較嚴重,缺乏自力更生和自我發展意識,經濟發展能力和文化教育素質都比較差,因此,精神和物質的雙重貧困嚴重影響其恢復發展。例如,臨江屯機耕路被高速公路項目嵌入損毀,無法利用現代化機械,給農業生產帶來困難,大量肩挑背扛的人力勞作方式加重了村民的負擔;新黃村有778戶人家,總人口3345人,僅有16個大學生,80%的村民在高速公路建設前接受過至少1次農業技能培訓活動,但高速公路建設后沒有人接受任何形式的專業技術培訓,絕大部分人靠體力勞動打工賺錢且兼顧農活,靠技術謀生的人很少。

表7 高速公路項目建設征地補償標準 (元)執行情況一覽表

表8 高速公路項目建設拆遷補償標準 (元)執行情況一覽表

由此,審視高速公路項目嵌入少數民族村落產生的雙重效應,我們不難理解國家項目制的經濟學考量以及過于理性的帶有國家強制意義的經濟行動與傳統封閉貧困落后的少數民族村落之間存在反差的原因。

三、高速公路項目嵌入少數民族村落產生雙重效應的原因分析

高速公路項目嵌入少數民族村落背后隱含著這樣的基本假設,即國家資本 (國家項目)嵌入少數民族地區可以帶來經濟增長,經濟增長可以帶來少數民族村落的富裕和文明。安德森曾提出,“經濟增長能有效地抵制貧困,經濟增長有助于減低貧困的發生。”高速公路項目嵌入少數民族村落促進民族地區經濟發展繁榮,同時希望這一地區貧困弱勢的村民能夠獲得向上流動的機會和資源,以此印證“利益均沾經濟”假設的合理性,但高速公路周邊及沿線少數民族村落經濟提振效果并不像預設的那般明顯,產生雙重效應的原因主要如下:

(一)政策潛隱的外源性

第一,高速公路項目嵌入地的少數民族村落經濟發展水平普遍偏低,耕地產值不高但土地市場增值空間比較大,國家建設征地補償標準僅依據近三年收成計算,且受地方財政能力限制,造成村民因獲補償偏低而承受損失;第二,基于節約用地原則,項目會盡量減少土地征收,但高速公路規劃設計的成本和學理原則不可避免造成耕地碎片化,形成難以經營管理的邊角地和橫切跨越地,如果政府沒有相應的補償,蒙受損失的也將是村民;第三,當前我國農村實行土地家庭聯產承包責任制,少數民族村落村民對土地的依賴程度各不相同,但征收補償基本實行統一的政策,操作靈活變動的空間不大,村落也不能隨意調整土地集體分攤風險,從而導致那些主要依靠土地維生的村民的生計風險增大。三個村落的永久性征地量足以證明以上觀點 (見表9),例如,全新屯共53戶,240多人,平馬高速公路項目涉及拆遷44戶、約180多人,兩次征用耕地共47畝,集中統一安置。征地參照國家關于近三年來該土地收入之和的30倍征收補償標準、按照當地鄉鎮GDP的水平設置補償標準執行,即每畝田補償37395元,這是按畝產量的1500市斤,其中農戶口糧占2/3,出售1/3這樣的根據來計算的,而且政府政策的扶持僅限于種地和養豬。另外,房屋拆遷補償低且補償不到位,統一規劃回建宅基地面積 (120m2/戶)較之前小太多,無法發展養殖業。

表9 高速公路項目嵌入少數民族村落永久征地情況一覽表

(二)項目干擾的外源性

第一,高速公路項目建設征收大量臨時用地,這些臨時占用的耕地只會得到項目實施過程的短期補償,項目竣工,則補償結束,但項目實施過程對所占臨時耕地損毀嚴重,如果項目竣工后對所占用臨時耕地清理不善,村民恢復耕作的效益就不好,必然造成村民無法預知的損失;第二,高速公路項目在施工過程中以及竣工之后,如果對其損毀的村落農用基礎設施不進行合理修復或提供必要的相關可替代性設施,將使村民無法開展各種生產活動,直接影響村民的收益水平;第三,高速公路項目因施工需要進行大量土石方工程,人為改變村落地形地貌,容易造成洪澇災害,特別是相關設施和垃圾處置不當造成的行洪、排灌不暢,導致耕地受影響,莊稼收成受損。這些可從高速公路項目嵌入少數民族村落臨時征地情況得以印證 (見表10)。另外,三個少數民族村落95%以上村民認為高速公路項目嵌入當地后對生態環境影響很大,特別是噪音、河流污染、大量林地和植被毀損嚴重。

表10 高速公路項目嵌入少數民族村莊臨時征地情況一覽表

(三)歷史文化的內源性

溫家寶總理曾這樣界定過文化的價值:“文化是一個民族的精神和靈魂,是一個民族真正有力量的決定性因素,可以深刻影響一個國家發展的進程,改變一個民族的命運。”[11]桂中高速公路網里多為壯族村落,壯族自周代進入與自然經濟相適應的農耕文化時代,至今沒有多大改變。與山地農業生產生活密切相關,為資源占有和生產經營的平衡,壯族家庭人口規模以核心家庭為主,主干家庭與擴大家庭也占有一定比例,族內用壯語交流,對外用普通話交流。雖然受漢人南遷及外出務工的影響,壯族學習、接納、吸收了漢人的許多思想文化,婚嫁、生育、飲食、教育等生活方式的融合程度比較高,但受傳統民風民俗的影響,基本沿襲本民族的傳統文化,教育落后,文化素質普遍偏低,思想比較保守,目前仍繼續著傳統農耕文明的生產生活方式,市場化并沒有改變少數民族對農業的依賴程度,土地依然是農村最敏感的問題。第一,高速公路項目嵌入少數民族村落永久性和臨時性征地,使土地絕對量減少,村落人口相對不變或增加,村民相互爭奪土地,導致人際關系緊張;第二,高速公路項目征地加強了村民對剩余耕地的關注度,更加在意耕地的維護及產出,耕地邊界、灌溉水源等都成為容易引發村民及村落之間矛盾、糾紛的敏感問題,若處置不當就會直接影響村民正常的生產生活。“在貧困的經濟生活和落后的教育水平下,農村貧困群體的文化生活必然是貧瘠的。貧困文化表達著窮人對其邊緣地位的適應或反應,是窮人在社會強加的價值規范下無法獲得成功,而采取的種種應對挫折和失望的不得已選擇。”[12]正如布爾迪厄在《世界的重量》中所言,“窮人的窘迫往往源于他們沒有選擇,主要原因是窮人在商場競爭中缺乏必要的文化資本。制度形式的文化資本顯然具有代際傳遞特征。”[13]

(四)自身能力的內源性

懷特海說:“變化是事物的內在根本屬性。”[14]179社會變遷有經濟原因、技術原因、文化原因等,然而“在所有這些方面的背后,真正的因果作用力是人的行動,也只有人的行動。人類能動性問題是當代社會學的核心。”[15]21少數民族村落受歷史文化傳統影響,文化教育程度普遍偏低,經濟結構單一造成勞動技能單一,綜合素質無法適應市場化經濟發展的要求。隨著高速公路項目嵌入,村落耕地減少,大量農業勞動力剩余,為了生存和發展,項目嵌入村落只能憑借勞務輸出和非農化就業謀生,但勞務市場對經濟狀況的反應非常靈敏,對勞動力的要求也非常苛刻,這對于沒有接受太多文化教育 (受訪者和受影響的村民基本的教育程度為中學或小學)、僅憑掌握一兩項農業生產生活技能的少數民族村民來說,適應村落之外的非農化生活和工作不容易,他們主要集中在低技術含量企業和行業就業,當然,這種類型就業的失業率更高,風險更大。從三個少數民族村落的問卷中發現,村民們在“希望孩子將來的受教育程度是什么”和“希望孩子將來做什么”的問題選項上均選擇填寫“大學及以上畢業”和“國家干部”,由此可以看出,這種認同是基于自身教育和能力不足對其發展的影響之上的。

總之,高速公路項目嵌入少數民族村落提振地區經濟增長的方式帶有不確定性和波動性,因為經濟增長與村落富裕文明之間并非線性關系。中國社會基層的現實是,以優先發展的富裕地區幫帶落后貧困地區發展,提高人民生活水平,落后地區能否從中受益,取決于少數民族村落系統諸要素的影響。

四、結論與展望

從微觀的社會事實看,高速公路項目嵌入少數民族村落時試圖改善其貧困脆弱的理性設計需要結合當地的實際,從短期和長遠的發展來衡量國家項目實施的目的和意義,不能因操作上的失誤違背初衷,導致受影響的村民生計、社會心理恢復困難。高速公路項目過于理性化的設計和自負的操作,以及嵌入少數民族村落的資本運作方式的單向度,決定了高速公路項目嵌入少數民族村落的雙重效應,這種雙重效應更強烈的表現就是富裕地區發展更快,貧困脆弱的少數民族村落因外力的擾動沖擊而發展受阻延緩,貧富差距更加突出,不利于社會發展,也不利于整個社會的安全與穩定。因此,高速公路項目嵌入少數民族村落要考慮當地的貧困脆弱性對外界資本嵌入的承載能力,二者要協同發展,要讓受影響的村落和村民共享國家項目的紅利,制定出臺長遠發展的相關扶持政策,項目的規劃設計和實施都要以人為本,即優先考慮“人”的發展,發展現代化要遵循科學發展觀的理念,這樣以項目資本嵌入方式運作的現代化會更合乎小康社會的建設目標。

[1][美]彼得·伯格.與社會學同游[M].何道寬,譯.北京:北京大學出版社,2008.

[2]林幸穎.嵌入性的社會意義——論格拉諾維特的經濟行動與社會結構[J].人民論壇,2011(26).

[3]阿馬蒂亞·森.貧困與饑荒[J].王宇,王文玉,譯.北京:商務印書館,2001.

[4]E.C.Banfield.The Moral Basis of a Backward Society[M].New York:The Free Press,1958.

[5]岡納·繆爾達爾.世界貧困的挑戰——世界反貧困大綱[M].顧朝陽,等,譯.北京:北京經濟學院出版社,1991.

[6]李強.“丁字型”社會結構與“結構緊張”[J].社會學研究,2005(2).

[7]郭勁光.脆弱性貧困問題反思、測試與拓展[M].北京:中國社會科學出版社,2011.

[8][美]詹姆斯·C.斯科特.國家的視角:那些試圖改善人類狀況的項目是如何失敗的[M].王曉毅,等,譯.北京:社會科學文獻出版社,2012.

[9]費孝通.鄉土中國生育制度[M].北京:北京大學出版社,2010.

[10]孟德拉斯.農民的終結[M].李培林,譯.北京:社會科學文獻出版社,2010.

[11]溫家寶 .文化改變一個民族的命運[EB/OL].人民網 -文化頻道:http://culture.people.com.cn/GB/87423/11081345.html,2010-03-05.

[12]郭勁光.我國農村脆弱性貧困再解構及其治理[J].改革,2006(11).

[13]Bourdieu,P.et al.The Weight of the world:Social Suffering in Contemporary Society[M].Stanford:Stanford University Press,2002.

[14]Whitehead,Alfred N.Science and the Mordern World[M].New York:Macmillan,1925.

[15]彼得·什托姆普卡.社會變遷的社會學[M].林聚任,等,譯.北京:北京大學出版社,2011.