幻光墨影:淺談電影《一輪明月》中的書法審美意蘊

袁 健

電影《一輪明月》劇照

“深悲早現茶花女,勝愿終成苦行僧。無數奇珍供世眼,一輪明月耀天心”。這首七絕為已故著名佛教居士、書法家,西泠印社第五任社長趙樸初先生所做的“弘一大師贊”。而獲得我國電影政府獎最高獎“華表獎”與開羅國際電影節最佳影片“金金字塔獎”,表現近現代藝術先驅、一代高僧,弘一法師——李叔同所拍攝的電影《一輪明月》,也正以童聲演唱此詩做全劇的結尾。而據《一輪明月》的制片人孫增華女士回憶,在陪同臺灣佛光山開山總長星云大師等人在北京電影制片廠三樓的放映廳中觀摩了此部影片后,當影片結尾少女用純潔的歌聲演唱此詩時,后排年輕的比丘尼都淚光瑩瑩,并起身鼓掌,星云大師也連連表示稱贊,并感慨的說道“過去的影視作品都把僧人拍得走了樣,唯有《一輪明月》完全是有根有據。我以為,使得這位獲得過“中華文化人物”終身成就獎殊榮的國際著名高僧所稱道的,一者,影片以一種平實的敘事手法表現了弘一法師“絢爛之極,歸于平淡”的傳奇一生。二者,便是影片作為“文化電影”所表現出的傳統文化意蘊。而書法美也是影片傳統美學特質的重要方面。

一、影片片頭的“書法審美意蘊”

電影藝術作為一種舶來品,起源于西方工業時代,故以動態敘事為特點,而書法藝術則為我國最具有民族文化特質的藝術形式,其以靜態審美為呈現,卻又“把書寫時線條推進的過程保留在作品中,使書法藝術在一定程度上有具備時間藝術的特點。”[1]因此,電影的片頭書法可以說是影片運動形式的首次呈現,不同的書法形式往往會暗示著影片不同的敘事風格與表現美學。在動態的觀賞環境中,體現出一種動靜合宜的藝術狀態,這種“片頭書法”的審美價值是不言而喻的。

電影《一輪明月》從片頭開始便表現出了弘一法師與書法結緣的一生,弘一法師俗名李叔同,清光緒六年(1880年)生于天津富商之家,幼承家學,少年時從徐耀庭學書,初臨《石鼓文》,后從天津名家唐敬嚴先生學篆書和刻印,20歲時,便鬻書海上,并與大畫家任伯年等設立“上海書畫公會”。三十五時,加入西泠印社,出家之后“諸藝俱廢,惟書法不輟”,最終形成了沖逸之至的“弘體書法”。被譽為“20世紀十大書法家”之一。書畫家陸沖先生懷著對先賢的敬畏之心臨寫了大量的不同時期弘一書法,這些作品被放在一個古舊的書桌上,被風一張張的吹散,暗示著弘一法師人生旅途的更替,最終被閩南的秋風定格在“悲欣交集”之際。

1942年10月13日(農歷九月初四日)午后8時,法師安詳圓寂于福建泉州溫陵養老院的晚晴室。臨終前三天,書“悲欣交集”為其最后絕筆。影片中的書法比原件略大,在一張古舊的素宣紙上書寫,省去了右上角題寫的“九月初一日下午六時寫”這一行小字,和末尾的“見觀經”三字,這種做減法的方式更使得影片觀眾能在較短時間內,感受法師書法的明凈空靈與妙契無痕。對于這四個字的含義不同人有著不同的解讀。著名作家葉圣陶先生解釋“欣”字,一輩子“好好地活”了,到如今“好好地死”了,歡喜滿足,了無缺憾。而音樂學家錢仁康教授認為“‘悲’是悲憫眾生的苦惱,‘欣’是欣幸自身得到解脫。”影片沒有做文字的解讀,卻用105分鐘的膠片,去呈現弘一法師63載“悲欣交集”的人生。

隨即影片的正式片頭“一輪明月”四字,便在旋轉的陀螺聲中展現于銀幕,其實這陀螺也是有寓意的,佛家認為歲月穿梭,人生就如同陀螺,眾生被欲望的鞭子所抽打,故也依“十二因緣”所輪回,想必片名的題寫者著名書法家,趙樸初居士對此是有深悟的,否則也無法形成其清雅樸俊的書法風格,也不會發出“大師以書畫名家而為出世高僧,……功鉅利溥,澤潤無疆,豈僅藝事超絕、筆精墨妙而已哉!”[2]的感嘆。

“一輪明月”四字屬大字橫幅,由于考慮到觀眾的觀賞習慣導演將其設計成從左到右的排列。趙樸老生于“四代翰林”的書香門第,自幼學習書法,受李北海與蘇子瞻的影響極大,從片頭四個字也可看出蘇東坡書法的渾厚古拙與仙佛之氣,樸老善作擘窠大字,“一輪明月”也體現了其一貫的大字風格,樸厚綿存,積點成線,兼有漢碑雄勁和晉唐俊骨,在看似平緩的線條中,內含筋骨,優雅俊美,可謂逸品之至。

二、影片中“弘一書法”創作的審美意蘊

影片以弘一法師一生的傳奇經歷為線索,而作為中國現代藝術的奠基人,其在音樂、美術、話劇的多項開創性的成就在影片中屢有展現,書法——這門與法師因緣最深的傳統藝術也伴隨著影片發展,從另一個側面向觀眾展示從翩翩公子李叔同到律宗高僧弘一大師的歷程。

被譽為民國第一首贊歌的——《滿江紅·民國肇造,填此志感》是弘一法師(李叔同)從日本回國后所著,1911年其從日本回國,1912年1月1日,中華民國臨時政府宣告成立,孫中山發布就職宣言。二千余年的封建帝制由此結束,弘一法師(李叔同)雖然出身于封建官宦家庭,但從少年時便接受康、梁變法維新思想,在上海“南洋公學”又師從民主革命的前輩、教育家蔡元培先生,游學日本后更進一步接觸民主革命思想,并于民國初年便投身革命文學團體“南社”,更于1912-1917年參加了南社四次雅集活動,后與蘇曼殊并稱“南社二僧”,這首滿江紅也表現了年輕時李叔同的一腔熱血與愛國之志,全文如下:“皎皎昆侖,山頂月,有人長嘯。看囊底,寶刀如雪,恩仇多少。雙手裂開鼷鼠膽,寸金鑄出民權腦。算此生,不負是男兒,頭顱好。荊軻墓,咸陽道。聶政死,尸骸暴。盡大江東去,余情還繞。魂魄化成精衛鳥,血花濺作紅心草。看從今,一擔好山河,英雄造。”影片中弘一法師(李叔同)在慶祝其回國的酒會中,用北碑的風格書寫了這首壯懷激烈的詩詞,弘一法師(李叔同)在書法上亦受康有為“尊魏卑唐”主張,并精研北碑,尤其對《龍門四品》著力最深,其在審美上追求北碑的陽剛、渾穆之感,這幅“滿江紅”雖無確實的文物資料可以應實,卻符合了這一時期弘一書法的風格特質,導演的這一藝術加工也很好的體現了學成歸國時李叔同躊躇滿志的內心世界與理想追求。這組鏡頭雖然較短,鏡頭用逆光的手段突出了這幅書法作品的層次感,鏡頭先用特寫表現出李叔同此時的創作狀態又將鏡頭升起將整幅作品的章法之美表現在觀眾面前。

1916年弘一法師(李叔同)受摯友夏丏尊的影響去杭州大慈山虎跑斷食,前后21天,斷食期間,每天或練字刻印,或調息靜坐,并作《斷食日記》,影片中選取丙辰十二月十四日所記:“飲食逐次增進。治印:一息尚存。”李叔同十二三歲時便學習篆刻,十七歲時拜津門名家唐靜巖為師,任教浙一師后,發起成立“樂石社”并被推為社長,后為吳昌碩所邀,入西泠印社,出家前其將所刻印章全部存入西泠印社,并瘞藏于石壁,葉銘還題“印藏”二字,并記其事于壁端,影片中設計李叔同篆刻的場景時,導演用特寫的拍攝方式,將觀眾的時間局限于李叔同壓著紙的手上,并且用與創作者相同的感受去關注新刻好的“一息尚存”這枚閑章。最后這一枚印章蓋在家中寄來的私信上,暗示著李叔同此時找到了人生新的方向并很自然的將其斷食之后身心脫落的變化表現了出來。

電影《一輪明月》劇照

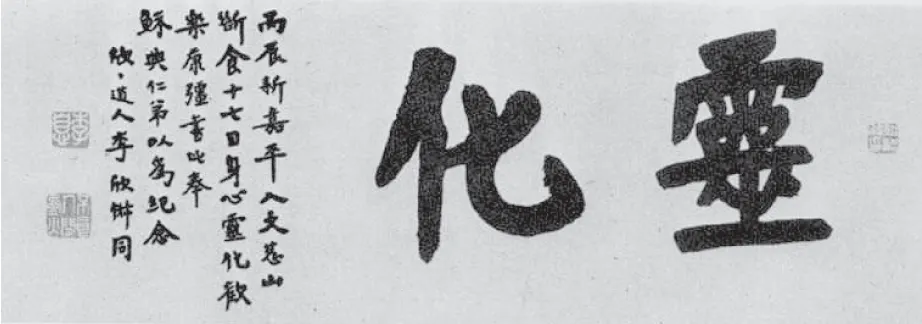

弘一法師(李叔同)的佛學之路當與一代大儒馬一浮有著密切的關系,他也一直視馬一浮為良師,曾經對學生豐子愷說:“馬先生是生而知之的。假定有一個,生出來就讀書,而且每天讀兩本(他用食指和拇指略示書之厚薄),而且讀了就會背誦,讀到馬先生的年紀,所讀的還不及馬先生之多。”[3]可見生性清高的李叔同對馬一浮的服膺,影片中對此也多有表現,而第二次出現弘一法師(李叔同)書法創作的情節,也正與馬一浮相關,其向馬一浮表達斷食之后脫胎換骨、身心靈化的愉悅之感,并表現出不愿久羈于紅塵的沉郁之感,也為其后出家之情節,埋下了伏筆。此時導演巧妙地將弘一法師出家前的重要書法作品“靈化”融入了這一情節,并借馬一浮之口,稱其書法為“上乘逸品,頗具禪意。”書跡“靈化”(圖一)為李叔同于1916年,在虎跑寺嘗試斷食之后所做,其在題跋中寫道,斷食之后“身心靈化,歡樂康疆”,書此橫幅亦表現出對其斷食經歷的紀念。作品為大字橫幅,分為正文與題跋兩部分,“靈化”二字具有典型的魏碑風格,用筆沉渾,方圓兼備,行筆較為遲重。且字體內部緊密相連,中宮緊收,結體嚴密,四面停勻,八邊具備,故而有渾然一體之感,題跋部分為其中年書法的代表風格,取魏碑“張猛龍”之勢,結體險峻,有如“不齊之齊三角觚”之感,線條多一波三折,撇捺開張,體態生動,可以說“靈化”這幅作品李叔同中年時的代表之作,也是其人生踏入空門的前奏曲。影片用20余秒的時長表現了這一場景,第一個鏡頭從起幅的毛筆蘸墨特寫跟著李叔同手的移動,而進行搖動,最終落幅到毛筆落到宣紙的全景上面。而這個鏡頭在落幅之后便為固定鏡頭,李叔同毛筆在手里完成后的最后一筆,動作穩健緩慢,也暗示這其人生的轉變。

圖一

1918年,李叔同毅然離俗出家,法名演音、號弘一,其出家以后,決心舍棄其從事的一切藝術上的才長,專心研習佛法戒律,故進大慈山時,未攜帶任何碑帖筆墨,然而在印光法師與范古農居士的因機相勉下,弘一法師遂以書法為方便,接引大眾,以致其晚年自信的說“吾字即是法”。并在1930年開始,逐漸形成了現在人們所熟悉的“弘體”書法面貌,其主要特點表現為“字形縱長”、“字勢內斂”與“筆力輕和”等,而1934年春,為整頓閩院學風,弘一法師在閩南佛學院內創辦佛教養正院,并為學僧隨機開講,法師的許多演講都是為佛教養正院的學僧做的開示,如著名的《青年佛徒應注意的四項》等,影片中亦選擇在這里展現弘一法師書法的佛家境界,養正院的第一個鏡頭是便是從弘一法師題寫的“佛教養正院”匾額開始,速度均勻的向下搖,最終落幅到背對著鏡頭的弘一法師身上,而第二個全景式鏡頭便借著佛教養正院的場景,將成熟時期的弘一書法很好的展現了出來,豎幅的“佛”、“游衍書潰”、“以戒為師”、“戒是無上菩提本,佛是一切智慧燈”等具有強烈佛教色彩的書法作品素雅、簡淡,并與隨后弘一法師勸誡學僧修習律宗的精神自然的融為一體,攝人心魄。

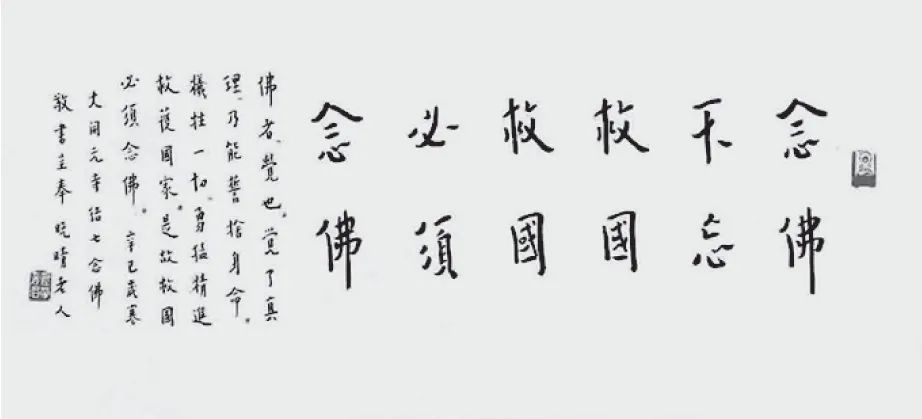

作為一名愛國高僧,弘一法師曾說:“佛者,覺也。覺了真理,乃能誓舍身命,犧牲一切,勇猛精進,救護眾生,保衛國家。”法師認為念佛與救國不相矛盾,都是為了實現和平。如今國家危難,學佛者也應不畏強敵,以佛陀舍己為人的悲憫之心,阻止殺戮,因此在弘一法師的號召下,佛教徒的愛國熱忱和救國行動層出不窮。弘一法師更在書信中表明:“現在閩南情勢難說,但我一早是不怕死的。”基于這些史實,影片在結尾部分專門設計了一場既能體現弘一法師愛國熱情又能表現其書法風貌的場景——在泉州僧眾作“佛教與愛國”的演講,并手書橫幅“念佛不忘救國,救國必須念佛。”(圖二)影片中鏡頭慢慢升起,先由弘一法師凝重的神情搖至其書法運行的狀態,并將“弘一書法”創作用鏡頭語言較真實的還原給觀眾,畫外音中弘一法師堅定沉著的演講聲與此時的書法狀態完美的結合在一起。清人劉熙載曾云:“書者,如也,如其學,如其才,如其志,總之曰如其人而已。”鏡頭緩慢的移動亦表現出弘一法師在外寇侵略的危機時刻內心的從容不迫,鏡頭以法師身旁侍者的視角去觀察法師作書加之自然光源的模擬,把這一書寫時線條推進的過程保留在作品中,使書法藝術在一定程度上有具備時間藝術的特點,使場景更加生動真實而富有感染力。而現實中濮存昕先生為了能夠從心靈深處接近這位文化巨人,也堅持學習“弘體書法”,如今弘一法師的私淑弟子,泉州弘一法師研究會會長陳珍珍老人的家中還懸掛著其所臨摹的“弘體書法”,影片中弘一法師以沉著的筆道,將心中的慈悲心與愛國心完美的結合在一起,發人深省,也令觀眾感動!濮存昕先生在這一場景的刻畫也十分見其功力,書法創作中他的表情靜穆沉著,氣息勻厚,很符合弘一法師真實的書法的創作狀態,而由同樣內容的畫外音所轉到的下一個場景,弘一法師的講演卻是慷慨激昂,言語果決,表現了其在危險面前所表現出來的勇敢堅毅。陳珍珍老人在與筆者談到這部影片時著重談到了這場戲,老人認為濮存昕的表演很像當年的大師,可見濮存昕先生為在銀幕中表現弘一法師,是從一種文化的深度去體驗前賢的內心,而心摹手追的學習“弘一書法”也是一種“景行維賢,克念作圣”的創作態度,一種對于中國文化精神的深層體悟,影視作品中這樣真實的去展現書法的創作狀態,亦屬少有,而在敘事電影中用鏡頭語言表現筆墨的藝術語言,亦可視為導演的一種跨媒體藝術嘗試。

圖二

呈現書法這門“中國藝術中的藝術”,無遺是這部傳統美學意蘊深厚的人物傳記影片的一大特色,“弘一法師書法”的影像表達,更增強了作為敘事影片的人文內涵,影片這種表現手法亦可為中國影視美學的民族化探索提供一定的借鑒。

[1]邱振中.書法的形態與闡釋[M].北京:中國人民大學出版社,2011:29.

[2]趙樸初.弘一大師書畫金石音樂展弁言[M]//印象弘一大師.合肥:安徽文藝出版社,2010.

[3]陳星.豐子愷評傳[M].山東畫報出版社,2011:36.