鄉(xiāng)黨企業(yè)家,黃金時(shí)代的市場(chǎng)關(guān)系(一)

蘇小和

當(dāng)大政府主義的管理方式淡出市場(chǎng)之后,企業(yè)家就會(huì)需求一種屬于企業(yè)家自主選擇的市場(chǎng)治理方式。眾所周知,在漫長(zhǎng)的士農(nóng)工商社會(huì)結(jié)構(gòu)遭遇到近現(xiàn)代工業(yè)經(jīng)濟(jì)的沖擊之后,商業(yè)階層,或者說(shuō)是企業(yè)家階層的地位迅速躥升,一個(gè)最明顯的現(xiàn)象,是企業(yè)家階層不再繼續(xù)沿襲過去那種利用財(cái)富資源,通過捐官的方式,為自己謀求政治保護(hù)的老路。這個(gè)漫長(zhǎng)的政商結(jié)合的時(shí)代,到民國(guó)黃金時(shí)代開始之后,似乎真的過去了。這是一個(gè)了不起的社會(huì)變化,讀書人不再尋求將自己的知識(shí)賣給帝王家,不再尋求過去那種出賣知識(shí)獲取的寄生生活,開始謀求做一個(gè)專業(yè)的、獨(dú)立的知識(shí)分子。而企業(yè)家階層,開始尋求以自己為中心的社會(huì)影響力,形成一種以企業(yè)家為主導(dǎo)的社會(huì)自治局面。在這樣的局面之中,家族關(guān)系和鄉(xiāng)黨自治,就成為一種比較便利的治理方式。

鄉(xiāng)黨企業(yè)家的來(lái)由

一直以來(lái),中國(guó)的民間社會(huì)都是一種家族形式的局部文化,皇權(quán)式的專制管制方式并沒有打亂民間的家族文化關(guān)系紐帶,相反,家族文化一直都存在著一種堅(jiān)實(shí)的凝聚力,至少,在區(qū)域市場(chǎng)的交換意義上,家族關(guān)系的確保有一種傳統(tǒng)的誠(chéng)信文化,這有助于降低交易費(fèi)用。這種農(nóng)耕時(shí)代的市場(chǎng)關(guān)系進(jìn)入近現(xiàn)代工業(yè)市場(chǎng)秩序之后,迅速以其靈活性、能動(dòng)性和低廉的合約成本,形成了一種市場(chǎng)自治方式和公司治理結(jié)構(gòu)方式。

這正是鄉(xiāng)黨企業(yè)家的來(lái)由。家族本身存在于一個(gè)由親屬和支持者構(gòu)成的龐大的傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)之中,過去這個(gè)網(wǎng)絡(luò)或許僅僅是一種區(qū)域交換的隱形載體,但如今,隨著大面積工業(yè)化的發(fā)展,這種傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)因?yàn)槠髽I(yè)家的創(chuàng)新作用,很快變成了一個(gè)跨區(qū)域的、具有自由市場(chǎng)征象的現(xiàn)代公司集團(tuán)。

白吉爾先生對(duì)這樣的新型企業(yè)載體進(jìn)行了分析,他將這樣的鄉(xiāng)黨企業(yè)細(xì)分為幾種模型。第一是以共同的祖先為名義的企業(yè)家聯(lián)合,這類企業(yè)家通常具有同樣的姓氏;第二是以共同的出生地為名義的企業(yè)家聯(lián)合,即人們熟知的同鄉(xiāng)會(huì);第三則是一種特殊的現(xiàn)象,新興的企業(yè)家會(huì)以一種共同的宗教信仰為名義,組建一些企業(yè)聯(lián)合體,比如上海就出現(xiàn)以天主教為導(dǎo)向的企業(yè)家家族聯(lián)合機(jī)構(gòu)。

許多年以后,人們談起這些以企業(yè)家為主要組織者的同鄉(xiāng)會(huì),會(huì)強(qiáng)調(diào)一種鄉(xiāng)愁層面的溫情與關(guān)懷。這不是一種抒情式的敘述,受到傳統(tǒng)鄉(xiāng)土情結(jié)的影響,黃金時(shí)代的同鄉(xiāng)會(huì),的確給太多有夢(mèng)想的年輕人帶去了安慰和幫助。某種意義上,這是那些生活在別處的人們樂意求助的地方。同鄉(xiāng)會(huì)館,通常會(huì)給來(lái)自家鄉(xiāng)的人們提供職業(yè)甚至是資金資助的方便,幫助初來(lái)此地的老鄉(xiāng)如何度過創(chuàng)業(yè)的第一關(guān)。

這聽上去簡(jiǎn)直有些天方夜譚,但事實(shí)上,熟悉黃金時(shí)代企業(yè)家發(fā)展歷史的人們必然記得,在上海灘,太多的企業(yè)家、太多的有錢人,剛開始來(lái)上海創(chuàng)業(yè)的時(shí)候,都是光著腳板,身無(wú)分文。日后這些企業(yè)家在撰寫自己的私人傳記的時(shí)候,一方面當(dāng)然是要強(qiáng)調(diào)自己的勤勞和智慧,但另一方面,他們也愿意講述各路同鄉(xiāng)的鼎力幫助。

著名的虞洽卿的創(chuàng)業(yè)史,正是這樣的一個(gè)經(jīng)典案例。他15歲孤身一人來(lái)到上海,20年之后竟然變成中國(guó)當(dāng)時(shí)海運(yùn)業(yè)的大亨,而且榮登上海總商會(huì)的會(huì)長(zhǎng)。習(xí)慣算命的人們,總是給這樣的企業(yè)家傳奇鍍上一層神秘的色彩,比如眾所周知的虞洽卿在一個(gè)大雨傾盆的日子,提著母親熬夜做給他的千層底布鞋,光著腳的形象,就被后來(lái)的人解讀成一個(gè)財(cái)神菩薩的形象。虞洽卿自己也愿意陳述這些傳奇故事,似乎他的滿天的財(cái)富是命中就有。不過,他也一直強(qiáng)調(diào),在上海經(jīng)營(yíng)多年,除了貴人相助,他曾經(jīng)得到過強(qiáng)大的寧波幫的金融支持、政治支持,因此,當(dāng)虞洽卿發(fā)跡,在市場(chǎng)上有了足夠的影響力之后,他轉(zhuǎn)而成為寧波幫的重要領(lǐng)導(dǎo)人之一。

另外一個(gè)有趣的例子,是鄭伯昭。都說(shuō)鄭伯昭這個(gè)人在當(dāng)年的上海灘以奢華的排場(chǎng)出名,各路富豪都愿意云集在他的門下,體驗(yàn)貴族的生活方式。事實(shí)也是如此,在1920年代到1930年代,上海灘所謂十里洋場(chǎng)、所謂時(shí)尚、所謂燈紅酒綠,有人說(shuō)主要是靠了鄭伯昭的推動(dòng)。他經(jīng)營(yíng)煙草起家,可以說(shuō)是當(dāng)時(shí)中國(guó)的煙草貿(mào)易大王,而且是以代銷英美品牌煙草產(chǎn)品占據(jù)市場(chǎng),可謂是一個(gè)具有相當(dāng)影響力的國(guó)際貿(mào)易商。但很有趣,就是這樣一家時(shí)尚型的貿(mào)易企業(yè),鄭伯昭的永泰和煙草股份有限公司,其股東和雇員,除了一部分英美公司的股份,幾乎全是廣東人,是鄭伯昭的同鄉(xiāng)。

這是一個(gè)非常有意思的現(xiàn)象。按照傳統(tǒng)的解釋,當(dāng)然是親不親故鄉(xiāng)人的邏輯,但如果僅僅歸結(jié)于單向度的文化鄉(xiāng)愿,并不能解釋生意場(chǎng)上的利益沖突和成本算計(jì)。因此,還必須按照市場(chǎng)的邏輯來(lái)解釋,即企業(yè)家在發(fā)展的過程中需要大量的人力資源要素,而來(lái)自同鄉(xiāng)的人力資源在中國(guó)傳統(tǒng)文化的背景下,天然具有一種優(yōu)勢(shì),這包括了雙方的知情,也包括了一種合作上的信任。所以,更加理性的解釋,應(yīng)該是中國(guó)的傳統(tǒng)鄉(xiāng)愿文化與市場(chǎng)的自發(fā)秩序,構(gòu)成了一種有效的整合。這形成了一種市場(chǎng)的選擇機(jī)制,進(jìn)而為廣大來(lái)到城市創(chuàng)業(yè)的年輕人提供了良好的機(jī)會(huì)成本。因此,當(dāng)政府和官僚的邏輯退出市場(chǎng)之后,在市場(chǎng)的自發(fā)秩序的層面,傳統(tǒng)的同鄉(xiāng)文化帶給市場(chǎng)的資源,就不是一種文化層面的不確定性,而是因傳統(tǒng)文化而來(lái)的人和人之間的凝聚力,或者說(shuō)是企業(yè)的認(rèn)同感。這種鄉(xiāng)愿并沒有使得市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)和企業(yè)的方法變得僵化,相反,隨之而來(lái)的是一種明顯的市場(chǎng)活力。一方面,這種似乎具有排他性的組織結(jié)構(gòu),在內(nèi)部管理上形成了一種合力,一種市場(chǎng)的管理成本的降低,使得整個(gè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理具有良好的績(jī)效。而另一方面,這個(gè)以同鄉(xiāng)為主要紐帶的企業(yè)團(tuán)體,經(jīng)過一段時(shí)間的發(fā)展,基本上惠及到了所有的成員,也就是說(shuō),同鄉(xiāng)會(huì)給每個(gè)參與其中的創(chuàng)業(yè)者一種市場(chǎng)的機(jī)會(huì)和資本的助力,這是有目共睹的事實(shí)。

關(guān)于這一點(diǎn),研究者中有人持有不同的觀點(diǎn),傳播最廣的觀點(diǎn)之一,是黃金時(shí)代的中國(guó)資產(chǎn)階級(jí)階層、中國(guó)企業(yè)家階層由于沒有沖破傳統(tǒng)的中國(guó)社會(huì)結(jié)構(gòu),由于過度依賴同鄉(xiāng)文化,因而在很長(zhǎng)一段時(shí)間,所采取的人力資源策略,是一種封閉的、守舊的任人唯親,而沒有在市場(chǎng)的人力資源問題上做到唯才是舉,這違背了人力資源的開放性和競(jìng)爭(zhēng)性。這樣的批評(píng)性分析,是否合理,有待尋找進(jìn)一步的史料去證實(shí)。不過需要強(qiáng)調(diào)的是,在一個(gè)傳統(tǒng)的農(nóng)耕國(guó)家向現(xiàn)代工業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的過程中,傳統(tǒng)文化資源和民間習(xí)俗如何介入到市場(chǎng)的秩序里,民國(guó)黃金時(shí)代的鄉(xiāng)黨企業(yè)模式,值得后人反復(fù)分析。

寧波幫企業(yè)家的金融力量

分析黃金時(shí)代企業(yè)家的關(guān)系組織,傳統(tǒng)的官商結(jié)合已經(jīng)基本上淡出了市場(chǎng),鄉(xiāng)黨關(guān)系成為主要的形態(tài)之一。

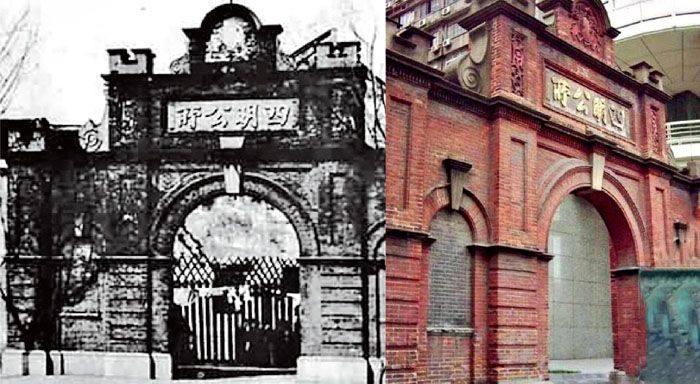

根據(jù)統(tǒng)計(jì),當(dāng)時(shí)的同鄉(xiāng)會(huì)館共有23個(gè),其中影響力最為明顯的,無(wú)疑是浙江會(huì)館,擁有會(huì)員6萬(wàn)多名。這是一個(gè)集團(tuán)式的分成很多層級(jí)的民間機(jī)構(gòu),擁有相當(dāng)數(shù)量的分會(huì)館,例如著名的寧波會(huì)館,又稱四明公所。分會(huì)館下面又設(shè)立了很多子會(huì)館,比如四明公所下面,有寧波旅滬同鄉(xiāng)會(huì),而寧波下屬各個(gè)縣又自主成立了小型的縣級(jí)旅滬同鄉(xiāng)會(huì)。可謂一層一層,機(jī)構(gòu)林立。

這種局面的最大好處,是幾乎所有要到上海淘金的年輕人,都能在這里找到自己的老鄉(xiāng)。重要的是,諸如浙江會(huì)館這樣的機(jī)構(gòu),并不是一個(gè)松散的民間組織,它甚至是一個(gè)組織嚴(yán)密,且具有相當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)能力的機(jī)構(gòu),而這樣的顯著的領(lǐng)導(dǎo)能力,通常由一個(gè)具有影響力的頭面人物來(lái)形成。一般情況下,各個(gè)同鄉(xiāng)會(huì)館都會(huì)通過一種選舉的方式,找到自己的核心會(huì)長(zhǎng)。這個(gè)人必須在經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)、文化、公益和慈善等領(lǐng)域具有良好的口碑,以至于人們服膺于他的領(lǐng)導(dǎo)力和號(hào)召力。當(dāng)這樣的組織結(jié)構(gòu)形成,同鄉(xiāng)會(huì)慢慢找到了屬于自己的核心價(jià)值,在市場(chǎng)的某一個(gè)方面形成了自己的話語(yǔ)權(quán),從而擁有了溝通協(xié)調(diào),整合的能力。比如四明公所之所以在當(dāng)時(shí)十分強(qiáng)大,就在于這個(gè)同鄉(xiāng)會(huì)在整個(gè)上海灘的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)里擁有一種對(duì)整個(gè)金融市場(chǎng)的控制權(quán)和話語(yǔ)權(quán)。

總體來(lái)看,寧波幫企業(yè)家的意義,就是從這里開始。

其一,他們構(gòu)成的市場(chǎng)態(tài)勢(shì),既具有一種傳統(tǒng)的金融資源,同時(shí)又保持著向外國(guó)銀行機(jī)構(gòu)全面學(xué)習(xí)的開放理念。寧波幫的名頭之所以在那個(gè)時(shí)代聲名鵲起,其價(jià)值正在于此。

在1910年代到1930年代差不多30多年的時(shí)間之內(nèi),寧波幫事實(shí)上一直控制著上海的錢莊市場(chǎng)秩序。1921年,上海大約有69家錢莊,其中54家都屬于寧波幫,占到了整個(gè)市場(chǎng)的78%。而在整個(gè)浙江同鄉(xiāng)會(huì)館之中,寧波幫一直是引領(lǐng)者,到1932年,這一股由浙江寧波人控制的上海傳統(tǒng)銀行,占到了整個(gè)上海錢莊總量的73%。

民間傳說(shuō)中的山西錢莊力量,在寧波幫的眼里,不過是小巫見大巫。之所有能有如此豪邁的格局,原因在于浙江人很快就放棄了傳統(tǒng)錢莊陳舊的金融手段,轉(zhuǎn)而集體向外國(guó)大銀行學(xué)習(xí),相當(dāng)一部分浙江金融家首先成為外國(guó)銀行的買辦,系統(tǒng)學(xué)習(xí)英語(yǔ),學(xué)習(xí)現(xiàn)代金融的業(yè)務(wù)知識(shí)系統(tǒng),然后開始慢慢構(gòu)建自己的金融企業(yè)。比如寧波人許春榮,早年在上海開設(shè)7家錢莊,不料遭遇1883年金融危機(jī),全軍覆沒。但是他絕處逢生,再度出山,聯(lián)合實(shí)業(yè)家葉澄衷,再次開辦4家錢莊,很快東山再起。不過這一次他走出了過去傳統(tǒng)銀行的陳舊思路,自己一邊操持錢莊,一邊去到德華銀行出任買辦,很快學(xué)習(xí)到了外國(guó)銀行的管理經(jīng)驗(yàn)。不僅如此,他還讓自己的兒子許杏泉接替他的事業(yè),當(dāng)上了德華銀行的買辦,后來(lái)讓自己的長(zhǎng)孫許葆初去到外國(guó)銀行充當(dāng)買辦,先是在匯興銀行,接著又在美國(guó)運(yùn)通銀行。祖孫三代在現(xiàn)代銀行的管理問題上相互接力,成就了寧波人在金融管理方面的佳績(jī)。

強(qiáng)調(diào)寧波人在外國(guó)銀行充當(dāng)買辦的經(jīng)歷,事實(shí)上是強(qiáng)調(diào)寧波幫企業(yè)家的一種開放的學(xué)習(xí)精神。的確,在當(dāng)時(shí)當(dāng)?shù)兀蛲鈬?guó)人學(xué)習(xí)成為一種潮流,比如寧波幫中大名鼎鼎的領(lǐng)導(dǎo)人虞洽卿,也是先在俄國(guó)道勝銀行、荷蘭銀行謀取買辦職位,充當(dāng)學(xué)徒,接著再在浙江鄉(xiāng)黨企業(yè)家中籌集資金,創(chuàng)辦了寧波商業(yè)銀行,也就是著名的四明銀行。可見,寧波幫企業(yè)家的努力,成就了重要的中國(guó)現(xiàn)代金融新傳統(tǒng):扎根于鄉(xiāng)黨關(guān)系,立足于舊式錢莊,全面吸收西方現(xiàn)代金融理念和方法。這種開放的視野,正是黃金時(shí)代金融企業(yè)家的價(jià)值所在。

其二,寧波幫還是一個(gè)立足于金融,全面向現(xiàn)代工業(yè)進(jìn)行投資的企業(yè)家群體。比如寧波企業(yè)家葉澄衷是中國(guó)現(xiàn)代繅絲產(chǎn)業(yè)、機(jī)器工業(yè)和火柴工業(yè)的先驅(qū)人物,和他合作的企業(yè)家宋煒臣,也是寧波幫的主要人物之一。葉澄衷的女婿劉鴻生,在20年代幾乎是婦孺皆知的火柴大王,旗下有100多家商店和制造業(yè)工廠,他也是寧波幫的大人物。再比如孫梅堂,中國(guó)鐘表工業(yè)的創(chuàng)辦人,也是寧波人。這些實(shí)業(yè)界的領(lǐng)袖人物,無(wú)一例外地在寧波幫會(huì)之中獲得過非常具體的金融支持。也就是說(shuō),如果沒有四明公所鮮明的寧波幫會(huì)在金融方面的鼎力支持,諸多實(shí)業(yè)企業(yè)家都無(wú)從起步,更無(wú)從發(fā)展。

其三,寧波幫和四明公所在黃金時(shí)代的企業(yè)家民間自治組織方面,走出的是一條傳統(tǒng)幫會(huì)協(xié)商和現(xiàn)代民主選舉相結(jié)合的道路。晚清末年,四明公所主要被方氏家族控制,但隨著晚清的覆滅,尤其是隨著民間自治社會(huì)的興起,一批具有現(xiàn)代企業(yè)家征象的商人逐漸掌握了主要權(quán)力。四明公所由過去的家族管理過渡到寡頭管理。這是朱葆三、虞洽卿的時(shí)代。寧波會(huì)館形成了自己的董事會(huì),這個(gè)時(shí)期的董事會(huì)主要是通過創(chuàng)辦者的后代與新上任的董事一起協(xié)商而成。這種具有某種民間專制色彩的制度設(shè)計(jì),因?yàn)槿狈?lái)自會(huì)員的有力制衡,具有非常大的無(wú)形的管理權(quán)力。因此,與其說(shuō)這個(gè)時(shí)候的四明公所是一間民間自治組織,不如說(shuō)是朱葆三或者虞洽卿的個(gè)人意志。也就是說(shuō),這個(gè)時(shí)候的寧波幫會(huì),主要是得益于幾個(gè)關(guān)鍵性企業(yè)家的個(gè)人才能,組織的力量退居其次。

不過,制度的漸變已經(jīng)開始,很快,大量的會(huì)員開始產(chǎn)生民主選舉的要求。1910年,寧波會(huì)館的全部會(huì)員進(jìn)行了一次董事會(huì)選舉,完全模仿西方選舉的模式,試圖建立新興的同鄉(xiāng)會(huì)關(guān)系。但由于掌握核心權(quán)力的主要企業(yè)家在上海所擁有的市場(chǎng)影響力太大,這次選舉的結(jié)果是,只有形式,沒有內(nèi)容,民主選舉出來(lái)的董事會(huì)并不能介入四明公所的核心管理,權(quán)力依然在幾個(gè)核心企業(yè)家手中。

這種局面一直持續(xù)到1918年,新一輪的選舉再次進(jìn)行。這次選舉的效果,一方面將那些對(duì)上海的市場(chǎng)有杰出作用的企業(yè)家全部納入,另一方面則是擴(kuò)大了寧波幫的范圍,一批不是寧波人但卻是浙江人的優(yōu)秀企業(yè)家被吸收為董事。21名董事中,有12名是非寧波浙江人。1924年,這樣的局面繼續(xù)擴(kuò)展,35名董事中,有26個(gè)董事席位是非寧波浙江人。這樣發(fā)展的結(jié)果,是四明公所前所未有的龐大,尤其是對(duì)整個(gè)上海市場(chǎng)的影響,幾乎到了一言九鼎的地步。以至于大名鼎鼎的上海總商會(huì),在寧波四明公所面前,也不過爾爾。有人戲稱,上海總商會(huì)不過是四明公所的一個(gè)分所而已。

(作者為財(cái)經(jīng)作家、獨(dú)立財(cái)經(jīng)評(píng)論人)