“玉成”雅集:清末“玉成窯”紫砂藝術考略

文/何岳(江南大學 視覺文化研究所;江南大學 設計學院)

一、引子

清嘉慶十九年六月十五日,陳鴻壽在溧陽任上,與其幕友繪制完成了《桑連理館主客圖》粉本,其所描繪的是陳鴻壽與其幕僚、友人的雅集場景,畫中人物共有34 人,這幅作品對于紫砂壺藝史而言至為重要,因為它是歷史上第一次在繪畫上以非同尋常的形式將紫砂藝人的形象呈現出來。1盡管由于年代久遠,現在這幅畫已無復得見,但是通過陳曼生的幕友郭頻伽為這幅畫所撰的《桑連理館主客圖記》一文,讀者大概也能在想象中重現這幅畫的些許面貌,作者在記中細述畫中諸人種種情態之后,特別寫道:“竹外茶煙,寸寸秋色,司茗具者摶埴之工,曰楊彭年,其制茗壺得龔時遺法,亦無使其無傳也”。對紫砂藝人楊彭年的制壺技藝推崇備至之情表露無遺。而在彼文彼畫所表述的內容背后,就是在紫砂史上為后來人所津津樂道的“曼生壺”橫空出世的歷史佳話,正是由于陳曼生對紫砂壺進行的簡約設計、切壺切茶的題銘以及親手制作砂壺的深度介入,使得紫砂壺這一自誕生時就極其古雅清明的器物在藝術上達到了一種出神入化的審美境界,從形制與內涵上開創了“文人壺”的巔峰時期,對后世影響深遠,在陳鴻壽之后,陸續有瞿子冶、朱堅、吳大澂、端方、吳昌碩、胡公壽、任伯年等諸多文人名士不斷參與到紫砂壺的制作之中,在這些著名的畫家文人中,尤以晚清書法家梅調鼎最為著名,以至于紫砂界流傳著這樣的贊譽:“千年紫砂,綿延至今;雅俗共賞,文化先行;前有陳曼生,后有梅調鼎。”除了作為有清一代最為杰出的書法大家之外,梅調鼎在紫砂“文人壺”藝術史上也有著重要的歷史地位,人們往往將他在“文人壺”方面的成就與清晚期出現在浙江寧波的“玉成窯”聯系在一起,顯而易見的是,如果缺少梅調鼎所參與題銘的紫砂壺杰作,“玉成窯”在歷史上所達到的紫砂藝術境界、影響力與藝術價值將顯得遜色不少。

圖1 (清)博浪椎壺 韻石制 赧翁銘

圖2 (清)花盤 任伯年

但是,正像梅調鼎的書法藝術并不為時所重一樣,其在紫砂壺方面的成就也同樣在一定程度上被歷史所忽視,民國二十六年由李景康、張虹合著并后來在香港出版的《陽羨砂壺圖考》一書,可謂資料宏富,內容翔實,它考察了自明代正德始而迄于清末宣統的紫砂壺發展歷史,其《雅流》篇卻對梅調鼎和玉成窯只字未提,對于這樣一部重要的紫砂歷史典籍不免也算是微疵,并讓人心生疑惑。

上世紀八十年代以來,伴隨著中國經濟改革的發展與人們物質生活的極大提高,紫砂壺藝術得到了前所未有的重視與關注,截止2013年3月,紫砂壺藝的從業人員僅登記在冊的已逾4448 人,實際上的從業者只會有增無減,這一龐大的數字本身也說明了紫砂壺在當代社會的需求。而隨著紫砂實踐的發展,紫砂理論也得到了人們的重視,近十幾年來,一向為人所忽視的梅調鼎與“玉成窯”也被納入了紫砂藝術研究者與收藏家的視野,一些相關的論文相繼發表,引起了人們對這一宜興紫砂旁系分支的濃厚興趣,一些玉成窯的紫砂名器也紛紛面世并在拍賣場上屢屢創下高價。盡管如此,縱觀這些關于梅調鼎與玉成窯的相關論文,有些關鍵性問題因為并沒有詳細地說明和厘清而處于謎霧之中,因此仍有進一步研究探討的可能性。

二、“玉成窯”紫砂器的藝術概念

在中國陶瓷史上,往往以某窯來指稱其所產器物的現象多用于瓷器,在紫砂壺歷史上并不多見,這是因為紫砂制作工藝的獨特性所決定的,因而其器物的個性化色彩更為濃厚,還因為紫砂壺只有宜興丁蜀鎮才是其正宗地道的產地,此外并無他家,所以無須以窯來命名,而紫砂史上的“歐窯”之謂只是因為其恰恰有別于傳統紫砂器的原因。但創始于清同治、光緒年間的“玉成窯”,其窯址卻在浙江寧波,突破了紫砂壺產地的獨一無二性,故而借用了中國瓷器史上以窯命名器物的方法,用來指稱彼時彼地所生產的紫砂壺和文房雅供也就順理成章。

那么,何謂“玉成窯”?何謂“玉成窯”的紫砂藝術概念?此一概念又由哪些歷史元素構成?這些都是今天我們談論“玉成窯”概念時所要辨析厘清的。通常意義上的說法,玉成窯是指在清同治年間由滬甬兩地的名門資助下,由梅調鼎所創辦,窯址在寧波慈城林家大園(一稱林家院內)一隅,當時滬甬兩地的文人、畫家多有參與此項活動,并聘請當時宜興紫砂藝人王東石與紹興紫砂藝人何心舟共同主持。梅調鼎借由一款《瓦當壺》,題詩一首記錄了當時的情景:“半瓦神泥也逐鹿,延年本是人生福。壺癡騷人會浙寧,一片冰心在此壺。”可謂眾人共襄盛舉,成全美事。似乎此詩已隱含著“玉成窯”得名的由來,在某種意義上,“玉成窯”的抽象性內涵好像更大于實際的指稱。

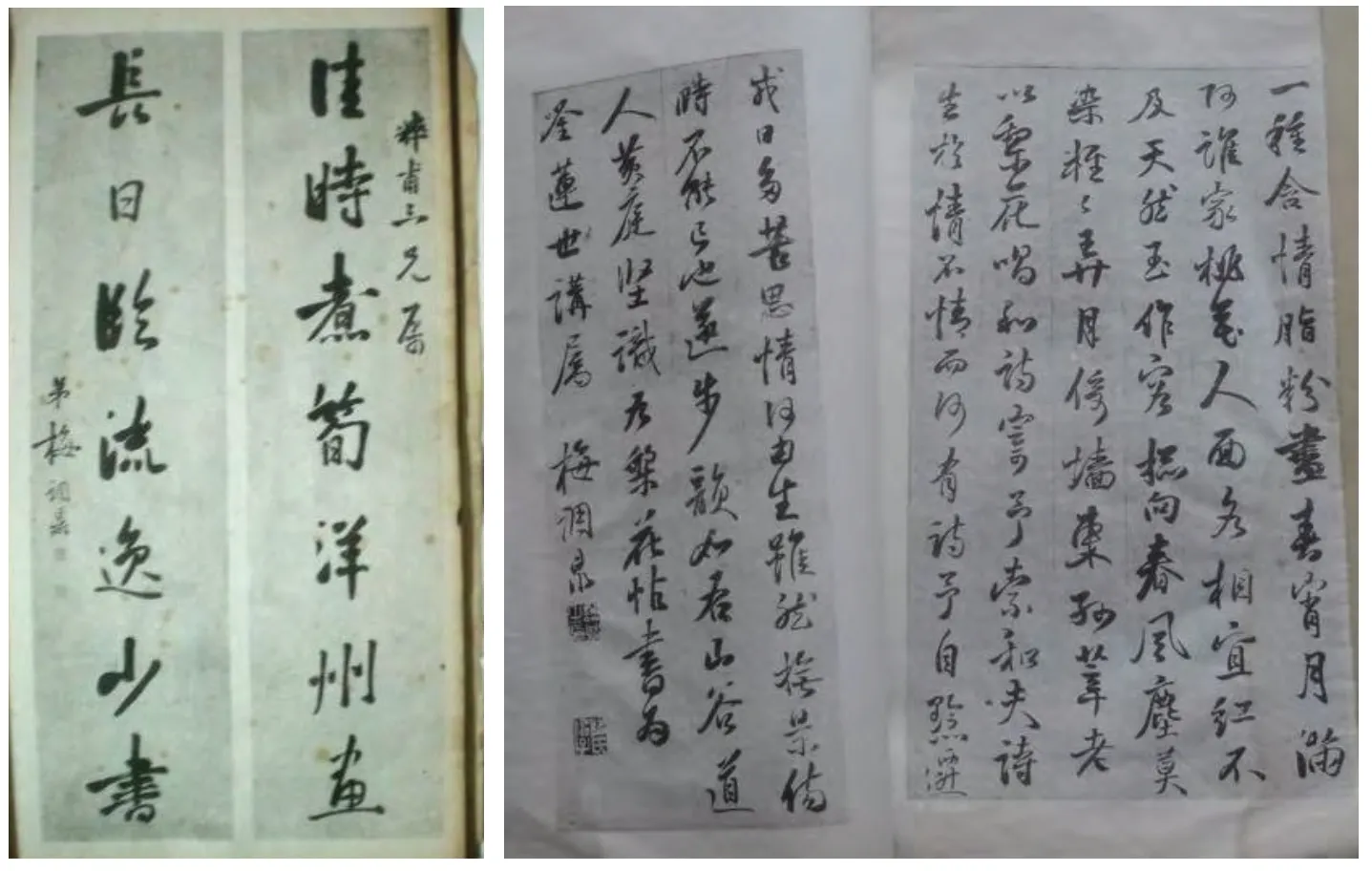

圖3 《赧翁集錦》內頁

從以上史實似乎可以看出,“玉成窯”的概念就包含了特定時間性、特定地域性以及特定歷史人物(當時的文人和紫砂藝人)的集合性的特定“文人壺”藝術概念,從狹義意義上來講,缺少三者當中的任一元素,可能都不能完全稱之為真正的“玉成窯”紫砂藝術。當然,從廣義上而言,“玉成窯”紫砂藝術概念的外延還可以適當拓展引申,生成一個內涵更廣的大概念。

但是,這種對“玉成窯”創始源流的通行說法卻是值得質疑的,首先,現今所能見到的幾款梅調鼎參與題銘的紫砂壺中,是并沒有“玉成窯”之類的銘刻和款識的,比如在最為知名的《博浪椎壺》,其底印為“林園”,《柱礎壺》的底印為“曼陀華館”,《漢鐸壺》的底印則為“日嶺山館”,這就充分說明當初梅調鼎以文人的身份參與制壺時,根本就沒有要創辦所謂的“玉成窯”的初衷,如此一來,所謂溯源于梅調鼎之最嚴格意義上的“玉成窯”的紫砂藝術概念恰恰最站不住腳。其次,玉成窯在慈城的窯址所在地也受到質疑,有研究者從光緒二十五年(1899)左右的慈溪縣志中的地形圖上,即后來慈城糧機廠的位置上并未發現林家大園或房屋的任何標示,所謂在慈城林家大園建窯一說就變得子虛烏有了。最后,從動機上來說,梅調鼎作為一介清貧文人,雖然愛好茗飲與砂壺,追慕“曼生壺”遺緒而參與制壺是完全可以理解的,但要因此而在當地創辦紫砂窯,從其人品、性格與行事風格的角度來看,是頗讓人匪夷所思的。綜上所述,由梅調鼎在慈城創辦玉成紫砂窯的典故很可能就是后人所附會的一種以訛傳訛的說法。或許這也正是我們無法在民國時期的紫砂專著《陽羨砂壺圖考》中根本看不到關于梅調鼎及玉成窯的介紹的緣由。

如果玉成窯不是梅調鼎所創立的,那會是由誰所創立的呢?顯然,與梅調鼎合作過的王東石與何心舟的可能性最大,而且很可能還有一些當時并不太出名的文人參與其中,但那不管是在此前還是在此后所發生的事,可能已與梅調鼎無直接關系。況且以窯為名,更強化紫砂壺的物質性,而不是像“曼生壺”、“子冶壺”一類更強調文人的重要性,也從一個側面說明了“玉成窯”中文人參與的群體化傾向。同時,“玉成窯”款識稱謂的出現意味著“文人壺”的產生方式從單純的興趣過渡到一種具有商業意識的生產模式。

那么,如今我們該如何來理解“玉成窯”紫砂藝術這一概念呢?如果梅調鼎并未直接創立玉成窯,就不存在依據于梅氏創立玉成窯之史實基礎上的所謂的“玉成窯”紫砂藝術概念,但是,在歷史上又確實存在過“玉成窯”這一說法甚至是事實,并有相關紫砂壺及紫砂文房雅玩為證。那么,關于梅氏創立玉成窯一說雖然不免有捕風捉影之嫌,但也絕非空穴來風,畢竟玉成窯以王東石、何心舟兩人為主,而他們又均與梅調鼎合作過,或許梅調鼎曾經向他們作過此類倡議也未可知,因此將梅調鼎視為創立者,也是具有潛在的號召力與影響力的,而如果玉成窯的創立不管有著商業的或文化上的考慮,此一附會顯然也都是有利的。

因此,我們將面對三個不同層次的“玉成窯”紫砂藝術概念,即:其一,那些器物上署有“玉成窯”或“浙寧玉成窯”款識的紫砂器物,它們是最核心的玉成窯紫砂藝術;其二,那些由王東石、何心舟與一些文人合作生產的紫砂器物,雖然并未有“玉成窯”的款識,也會被視為玉成窯文人紫砂器物;其三,由王東石、何心舟與梅調鼎、任伯年等著名文人合作的紫砂壺,因為種種關系,同樣被視為玉成窯紫砂器物,從一個寬泛的大概念上,也不乏有合理之處,但是由于此類器物的獨特性、藝術性和經典性地位,它們在紫砂史上的重要性遠遠不是“玉成窯”紫砂藝術概念所能涵蓋的。

三、梅調鼎其人其藝

圖4 (清)秦權壺 林園制 赧翁銘

圖5 (清)柱礎壺 韻石制 赧翁銘

既然每言“玉成窯”必稱梅調鼎,這種現象在一定程度上說明梅調鼎其人其藝在歷史上的重要性。但梅調鼎何許人也?大概在書法與紫砂領域之外,即使是現在,也許依然有很多人并不了解這個人物。當其時,清代同治、光緒皇帝的老師翁同龢曾對他有過這樣的評價:“三百年來所無,惜乎布衣,致聲名寂寥。”可謂是對梅調鼎的書法藝術所作出的極高贊譽。在書法史上,王羲之無疑享有最崇高的地位,而梅調鼎的書法作品傳入日本后,倍受日本書壇推崇,以“清代王羲之”的美名而享譽東瀛,一代如此杰出的書法大家落得個在世間如此“聲名寂寥”,從其所作作為看,也許并不僅僅因為他是一介布衣這樣簡單的緣由。

梅調鼎,道光十九年(1839)生于浙江慈溪,光緒三十二年(1906)病逝,字友竹,晚號赧翁,我們從梅調鼎的摯友胡炳藻的札記可知“赧翁”始自光緒二十二年(1896)7月22日夕:“老梅自號無競(近)居士,又號赧翁。”從現在傳世的梅調鼎紫砂壺銘文來看,落款均署“赧翁”,而在其書法作品中則從未見他署過此款識,雖然梅氏死后,在1943 出版他的書法作品集以《赧翁集錦》命名。所以,有論者認為“赧翁”為梅調鼎在紫砂壺上的專用款識,而“赧”字有害羞、憂懼的涵意,梅調鼎自謂于紫砂制作是外行,以赧翁為號表謙遜之意。文人取名號向來有所意指,此說不無道理。梅調鼎個性極強,早年科考因書法不合“館閣體”見黜而無法參加省試,遂絕意仕進,專心學書。馮君木所著《回風堂詩文集》論其“于古人書無所不學,少日專致力于二王;中年以往參酌南北,歸乎恬適;晚年益渾渾有拙致入化境。”雖書譽日隆,卻不愿結交聞人權貴,自改唐劉禹錫《陋室銘》中名句為“談笑無鴻儒,往來皆白丁”,并榜于其門以明其心志。從正常人的眼光來看,這樣一位優秀的書法家憑借其才華,是不難獲得成功與財富的,但梅調鼎卻終生窮困潦倒,晚年常有斷炊之虞,他有一首自況詩這樣寫道:“年年年底少青銅,惟有今年分外窮。薪水用殘廚灶冷,衣裳典盡篋箱空。蓬蓬爆竹鄰家響,擾擾人言債主榮。長嘯一聲過年也,千門萬戶日曈曈。”從中不難看出其人生際遇的不幸。因此,有文章指出梅調鼎不善于經營自己的人生,認為一個人處世應該人盡其才,物盡其用。這實際上是以一種世俗功利性的成功學標準來衡量和貶抑梅調鼎的藝術人格精神,雖看似苦口婆心,卻顯然有失偏頗。孔子曰:“貧與賤,是人之所惡也,不以其道得之,不去也。”1語出《論語·里仁第四》。指出一個人本不該貧賤而貧賤了,君子也不試圖去擺脫它。為什么會這樣,這就牽涉到一個人的品性與價值觀的根本問題來,梅調鼎因為科舉考試的遭遇而鄙棄“館閣體”,從而將自己置身于當時科舉取仕的體制之外,從那時起就不再以世俗名利的成功為其人生價值追求之目標,而是潛心于書學,并磨勵其志,處困養靜,在這個“損之又損”的過程中,他對人生的意義與藝術精神自身的價值認知必然有非同尋常的體驗與體悟,而世俗意義上的成功不過是一種世俗化趨向的極致修飾,與那種精神上的自我印證的價值存在相去甚遠,這又豈是梅調鼎所愿意屈就的。所以孔子又說:“士志于道,而恥惡衣惡食者,未足與議也。”從這個角度來審視梅調鼎的人生價值抉擇,才有可能接近和理解他的人生理想和藝術境界。

圖6 底款日嶺山房,蓋款心舟,篆刻胡公壽

圖7 (清)漢鐸壺 韻石制 梅調鼎銘

除了在書法藝術所取得的卓越成就之外,晚年的梅調鼎與紫砂藝人合作,以其書法涉獵紫砂“文人壺”創作,其銘文機智詼諧,意蘊非凡,成為紫砂史上承曼生遺緒的又一位重量級的藝術家,目前其代表性的傳世砂壺作品有《博浪椎壺》、《瓜婁壺》、《柱礎壺》、《秦權壺》、,《漢鐸壺》等,皆為“文人壺”中不可多得的經典名作,《博浪椎壺》取張良與力士刺秦的歷史典故,將故事中用鐵制的武器改制成紫砂壺,并于其上題銘曰:“博浪椎,鐵為之,沙摶之,彼一時,此一時。赧翁銘。”以寄托他對世事與人生的深邃情懷,向來為賞者所樂道,而這樣精彩的銘文也讓我們相信——此壺的設計者或許正是梅調鼎本人。

其它壺的銘文,讀來也不免讓人為之擊節贊嘆:

《漢鐸壺》:“以漢之鐸,為今之壺,土既代金,茶當呼荼。赧翁。”

《柱礎壺》:“久晴何日雨,問我我不語。請君一杯茶,柱礎看君家。赧翁”。

《秦權壺》:“載船春茗桃源賣,自有人家帶秤來。光緒丁酉季秋,赧翁”。

《笠翁壺》:“茶已熟,雨正濛;戴笠來,蘇長公。赧翁”。

《瓜婁壺》:“生于棚,可以羹。制為壺,飲者盧。赧翁題銘”。

另外,在民國癸未年(1943)秋月由后人整理出版的《赧翁集錦》一書中,還收錄有梅調鼎紫砂壺拓本銘文十數則,可知其中大多數紫砂壺并未有實物傳世,惜今人已無緣得見。從這些切壺切茶的雋永銘文中,我們不但可以親睹其書跡,亦見其心跡,其在紫砂壺藝術領域的成就完全可與陳曼生并駕馳名。

四、“韻石”之謎

在梅調鼎最為經典的幾款紫砂壺中,我們常常看到制壺人的名字——“韻石”,韻石為何人曾一度成謎?顧景舟在1991年出版的《宜興紫砂珍賞》一書中介紹“博浪椎壺”制作者時寫道:“韻石則難考其姓氏”;1995年,著名藝術史家陳傳席在其所著《中國紫砂藝術》一書中,也認為韻石為晚清紫砂藝人,但具體何人仍屬待考之列。而隨著人們對寧波玉成窯紫砂藝術歷史的深入了解,此一問題似乎已迎刃而解,依現在通常的說法,既然玉成窯是由梅調鼎與宜興紫砂藝人王東石、紹興紫砂藝人何心舟合作制壺,那么韻石極有可能就是兩人中的一位。于是在后來關于玉成窯紫砂藝術的一些文章中,已不再糾結于韻石其人的面目,而代之以王東石即韻石,在關于王東石的介紹中,也已不再局限于《陽羨砂壺圖考》中的描述,在那本書中,王東石的條目下,只有一段簡介:“東石,同、光間人,造壺得古法,做工精細,嘗為胡公壽制壺。”并附有傳器考證,對玉成窯根本沒有涉及。這一方面說明玉成窯在那時還并不為人所重,另一方面也說明梅調鼎所制紫砂壺只是在一個極狹小的朋友圈子中流傳,而梅調鼎恰恰因為生性孤傲,不愿與當時的名人權貴們交往,“獨與縣人徐南暉杲、王縵云定祥、王瑤尊家振、胡茝莊炳藻、何條卿其枚最善。”(見《赧翁小傳》)因而不為天下人所知,以致抱定對于紫砂壺欲“旁咨博采”的李景康也對梅調鼎未之嘗聞,殊可嘆惜。而梅調鼎這樣的天才,也只能等待時間這永恒的顯影劑將其呈現于歷史的視野之中。

那么,是否韻石即王東石的別號呢?首先,我們目前似乎能夠確定的是,在王東石、何心舟之外,并沒有另一個叫韻石的紫砂藝人與梅調鼎合作制壺。后來人們只是通過對一些傳世紫砂壺的研究而順理成章推論出來的,一旦確立了“玉成窯”與梅調鼎在歷史上的關系,韻石是誰就自然真相大白了,因為在韻石與梅調鼎合作制成的砂壺作品中,不但在把梢下有“韻石”之印,在壺底往往還鈐有“日嶺山館”、“林園”或“曼華陀館”之印。結合玉成窯紫砂器或東石的其它紫砂器的名款,不難看出韻石與王東石之間的邏輯代換關系。但是,我們是否能明確而簡單地將韻石看作王東石的“別號”呢?在這方面似乎并沒有確鑿無疑、令人信服的歷史文字的記載,而是通過流傳至今的紫砂器物上的銘刻、款識而推衍而出的。

在文人壺的題款中,一般制壺人的印多鈐在把梢下,底印一般則署制壺者或訂壺者的室號,比如在“曼生壺”上,把梢印多為“彭年”一字,而底印則多為陳曼生的室號“阿曼陀室”或直接是“楊彭年制”,偶有一壺底印署名“彭年”,盡管此類題款并無嚴格的規定而只是一種慣例,卻也為我們提供了關于砂壺制作的歷史信息和分析路徑。

現在普遍認為,王東石又號“苦窳生”,“日嶺山館”是他常署于壺底的堂號。而其好友何心舟,字子陶,號石林、石林居士,所制砂壺底款常署“曼陀華館”,由于兩人相善,而何心舟又工書法、篆刻,算得上一個文人,所以他們也常常合作制壺,這從他們的紫砂傳世器物上能夠引之為證。

但是,一個令人費解的事實在于,在幾款最為著名的“赧翁”銘款的紫砂壺中,從未署過“東石”的款識,而王東石的其它紫砂器作品中,也鮮見署有“韻石”名款的,這其中稍讓人感到頗有些玄機。固然,我們從“漢鐸壺”所鈐的“日嶺山館”底款可以毫無疑義地確定制壺者即是王東石,但以上現象的出現似乎表明,“韻石”名款可能只是在某種特定情況下——或在某一時期,或與某些人合作時——才被使用。

另一個問題是:同樣是“韻石”制的《柱礎壺》,其底款卻為“曼陀華館”,這通常被認為是何心舟常用的室號,由此,一個小小的困惑就產生了。在這把壺上,由兩位紫砂藝人共同制作的可能性是極小而且是毫無必要的,那么,單從這把壺來看,似乎何心舟也是“韻石”了,其中究竟敦是孰非?種種不同的信息的出現就導致了某種似是而非的混淆現象的出現。

一個假說:“韻石”是王東石與何心舟兩人所共同使用的名字——是否可能?

如果結合梅調鼎晚年取“赧翁”為號而專用于紫砂壺中,那么,為什么他就不能同樣在兩個紫砂藝人原有的名字之外另取一個名號呢?按這樣的邏輯似乎也并非天方夜譚,而在王東石與何心舟的名字里都蘊含有一個“石”字,“韻石”不但順理成章而且也頗合“文人壺”此一意涵,這樣,在梅調鼎與兩人合作所制的壺上都可以使用“韻石”,而作為一對至交的紫砂藝人,王東石與何心舟又何樂而不為呢!當梅調鼎與他們的合作結束之后,這個名字自然也就被廢棄不用了。但一款鐫刻有畫家胡公壽的蘭花與“公壽”款的圓鼓形蓋罐,其蓋內鈐有“韻石”二字,這說明早在王東石與梅調鼎合作制壺之前,就已經使用“韻石”作為“文人壺”上的題識了。如此,則“韻石”之謎仍無法真正得到澄清而處于歷史的層層迷霧之中。

五、伯年制壺

一款在紫砂歷史上名不見經傳的紫砂壺《石瓢》似乎印證了王東石與畫家文人們的一次雅集活動,此壺現藏于上海博物館,其造型頗為奇特,壺身取瓢的完整形態,在似與不似之間,流短,壺把為極少見的三叉式,坡頂嵌蓋與壺身渾然一體,制者在其頂部隨意地挖出兩對洞孔作為壺鈕,既不破壞壺身形態的曲線型和完整性,又猶如畫龍點睛般使壺多了一股蕭然的勃勃生氣。壺體砂質較粗,呈紫褐色,最為重要的則是壺身的銘文書法,它記錄了此次雅集活動的時間與參與者,而并不具有通常文人壺銘文所具有的讓人玩味的意境與內涵。其銘文曰:“石瓢。光緒己卯仲冬之吉,橫云銘,伯年書,香畦刻,東石制。益壽先生清玩。”一把紫砂壺有五人參與創作,在紫砂歷史上還是比較稀罕少見的。

圖8 胡公壽像 任伯年繪

橫云或為胡公壽(1823—1886年),名遠,號橫云山民,在當時的蘇滬畫壇久負盛名,吳昌碩在其《石交錄》中贊其“流寓海上,書畫雄一時。”王東石在紫砂壺上多與其合作。胡公壽曾提攜過任伯年,故任伯年對他非常尊重,言必稱其為“公壽先生”,兩人也是忘年交。但在《石瓢》壺上,最為人珍視的還是任伯年的書法真跡,因為在紫砂壺上很少能看到而顯得十分名貴。

圖9 (清)瓢壺 王東石制 任伯年銘

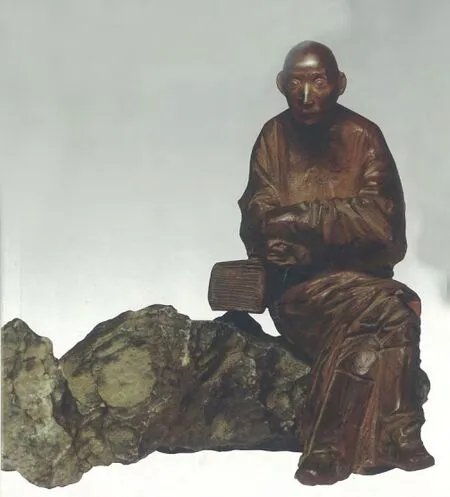

圖10 (清)紫砂雕像 任伯年制

但是,在歷史上,任伯年不僅是紫砂壺創作的合作者,還是一個身踐力行的紫砂器的直接創作者,光緒己卯年前后,正是任伯年由接觸到紫砂器物,到喜愛乃至于親手制作紫砂器物的一段時期,甚至因此而耽擱了他的繪畫創作。我們從鄭逸梅先生的《小陽秋》中能夠看到這樣的記載:

“(任伯年》寓滬城三牌樓附近,鬻畫為活。鄰有張紫云者,善以紫砂摶為鴉片煙斗,時稱紫云斗,價值絕高。伯年見之,忽有觸發,羅致佳質紫砂作為茗壺酒甌,以及種種器皿,鐫書若畫款識其上,更捏塑其尊人一像,高三四尺,須眉衣褶,備極工致,日日從事于此,畫事為廢,致糧罄無以為炊,妻怒,盡舉案頭所有而擲之地,碎裂不復成器,僅克保存者,即翁像一具耳。”

由此可見,任伯年對于紫砂器物的創作,已達癡迷成癖以至于“玩物喪志”的地步,最終促使其妻出面加以阻撓,盡碎其所制,以迫使任伯年重新回到他的畫案上來。因為沒有賣畫所帶來的收入,任家日常生活的開銷想必捉襟見肘,已無法支撐下去。有意思的是,任伯年起意時的“忽篆刻家,據稱他在1897年前后才開始為梅調鼎紫砂壺刻銘,如果事實確實如此,那么,此壺就不免更有撲朔迷離之感。

六、“玉成窯”紫砂器的藝術概念之重新界定

現在,我們不得不回到對玉成窯藝術概念的重新探討,因為玉成窯的真相并沒有得到厘清,反而更顯混亂,由此派生出更多的疑點:一,如果玉成窯為梅調鼎所創辦,為什么在其所題銘的紫砂壺上沒有玉成窯之類的款式?這只能說明創辦一說只是后人附會。二,如果說創辦時間在同治年間,則與梅調鼎實際上介入紫砂壺的時間存在著極大的出入,因為梅調鼎的《秦權壺》的紀年已是光緒23年,他不可能如此長時間的介入紫砂壺制作。三,如果梅調鼎在光緒丁酉年前后介入紫砂壺創作時創辦玉成窯,則此時胡公壽(1823--1886)與任伯年(1839--1895)已相繼去世,如何還能參與玉成窯紫砂藝術的創作?四,如果玉成窯是王東石、何心舟早在與梅調鼎合作前就創辦,那么就更無從有梅調鼎有觸發”所指為何——頗讓人無法揣摩?從紫云斗的“價值絕高”到任伯年的“糧罄無以為炊”,其間的戲劇性過程不免讓人為之扼腕。

從以上史實亦可看出,任伯年雖然也與王東石曾經有過合作制壺的事實,但任伯年對于紫砂壺的興趣卻緣自于他寓居滬上的做紫砂煙斗的鄰居,作為一個名畫家而廢畫制壺,足見紫砂壺對文人的吸引力,這也成為文人壺能夠在歷史中庚續不絕的內在因素。伯年制壺,但是否能就此將他列入玉成窯紫砂藝術的范疇,看來也是大有疑義的。由于任伯年所制之紫砂器物皆被其妻摔碎,今天我們所能看到的傳世砂壺已殊不多見:一款鐫有《雙龜圖》的紫砂壺因為贈予好友吳昌碩而得以幸存;以及南京博物院收藏的《伯年刻花卉提梁壺》等。因此,這款由任伯年題款的《石瓢》也就更顯得彌足珍貴了。

但是,在這把紫砂壺上,也有讓人生疑之處,從任伯年制壺經歷而言,似乎并無相關文獻記載談到他與王東石的交往,雖然通過胡公壽的介紹他們極有可能相識。而此壺的刻銘者香畦即為陳山農,是一名創辦玉成窯一說。

圖11 (清)石瓢壺 何心舟制

圖12 井欄壺 徐青制

至目前為止,浙江寧波玉成窯建立的時間、窯址以及參與者的相關文獻記載尚沒有被發現,雖然我們能夠在一些紫砂器物上看到有“玉成窯造”、“浙寧玉成窯造”的款識,似乎證明了這段歷史確鑿無疑的存在,但仍有人指出:清末民初時期習慣上對寧波的稱呼一般為“甬”或“甬上”,而很少有稱“浙寧”的,因而這段玉成窯的歷史依然相當曖昧不清的并值得質疑,甚至,我們也很少在王東石或何心舟制的紫砂器物中看到“玉成窯造”的款識,反之——在“玉成窯”款的紫砂器中也很少看到他們的款識。這種現象的出現多少也表明“玉成窯”的真實歷史依然處于迷霧之中,仍有待于研究者窮幽探微以澄清那段曖昧不清的歷史。

那些被我們如今視為“玉成窯”時期的紫砂器物,被普遍認為是產自于寧波當地的窯場,只不過“玉成窯”是指特定的某一窯場還是并不限定于某一固定的窯場,眼下還難以有定論,這些由寧波地方窯場生產的紫砂壺與紫砂類文房墨寶,其作品特色與宜興紫砂器還是有差異性的,泥色一般呈淡黃色,這主要是因為玉成窯采用的是本地泥,而非宜興紫砂礦泥;另一個原因是燒成的火候不夠。從這種角度來看《博浪椎壺》、《漢鐸壺》等此類由梅調鼎或設計或題銘的紫砂壺的成色,顯然更接近純正的宜興紫砂一系,而不是現今所謂的玉成窯紫砂藝術。而從任伯年制壺的歷史記載來看,其“羅致佳質紫砂(泥)”自然不會到寧波去,其所制的“茗壺酒甌,以及種種器皿”又如何稱得上是“玉成窯”紫砂藝術呢?

由此看來,“玉成窯”紫砂藝術雖然是一個紫砂藝人與文人合作制壺的文人紫砂窯口,卻可能是一種商品經濟下的產物,借助于“文人壺”這種形式作為促銷手段,來提升紫砂器的文化內涵與商品價值,客觀地說,對于作為商品的紫砂器物,它具有進步的性質,但同時,相對于傳統的“文人壺”而言,這種形式上的簡單移植與批量繁衍式的生產,很難產生歷史上諸如“曼生壺”、“子冶壺”以及“梅氏壺”這樣經典且具有獨特個性的和高度藝術性相結合的名作佳器,其中最為重要的原因就在于前者的商業性使得傳統上“文人壺”中蘊涵的獨特的個性精神與人格性的魅力逐漸喪失了,從而淪為一種純粹形式化的裝飾性語言。如果僅僅停留在這種形式上的摹仿,這不能不說是紫砂壺藝術在外在形式上的進步表象下,其藝術內涵與藝術精神的一種固步自封。

曾經在紫砂壺藝史上名不見經傳的“玉成窯”紫砂藝術,現在正逐漸被人們從歷史的遺忘中被提及,被關注和重新審視,也被人們無序地放大、混淆乃至于推崇備至,大有后來居上之勢,在一些拍賣會上,玉成窯的紫砂器不斷拍出高價,2013年11月24日,在香港邦瀚斯秋季拍賣會上,一把清同治年間王東石款段泥刻詩文扁石紫砂壺最終以340 萬元成交;翌月初,在北京的一場拍賣會上,一把清代綠泥玉成窯壺又拍出450 萬元的高價。與此類拍賣場上與收藏界的火爆和炒作相比,對于“玉成窯”的歷史真相及其在紫砂史上的地位,雖已有不少相關論述,在很多根本性問題上卻仍莫衷一是,不僅有事實不清的問題,還有著夸大與炒作的嫌疑,而何為“玉成窯”?以及玉成窯的歷史真相是什么?諸如此類基本性概念和問題仍然眾說紛紜、矛盾重重,也缺乏學術意義上的考證與梳理,因此仍亟需進一步予以辨析、澄清。在此背景下,有必要對玉成窯之史實脈絡與歷史價值進行更為深入地研究與厘清。

圖13 掇只壺 徐青制

圖14 玉成壺 徐青制

“玉成窯”紫砂藝術概念到底是什么?如果剝離掉梅調鼎、任伯年、胡公壽這些曾與王東石們合作者的光環,“玉成窯”的紫砂器是否還像現在這樣具有那么大的價值?如果玉成窯只是某一時間段的存在現象,那么,是否王東石在任何時期所制的紫砂器都可以被歸為“玉成窯”紫砂藝術?而現在,我們又是否在刻意地將玉成窯與那些歷史上的重要藝術家拉扯在一起,混淆視聽來渾水摸魚呢?還是需要我們更理性、更為審縝地看待并弄清“玉成窯”紫砂藝術概念的范疇,還其真正的本來面目,而不是——打著文化或保護非遺的幌子來為受商業經濟利益驅動的行為去遮人耳目呢?

在紫砂壺藝術史上,那些最為杰出的作品依然是個人所創造的:時大彬、陳鳴遠、楊彭年、陳曼生、邵大享、梅調鼎、顧景舟等等,他們代表著一種藝術在一個時代的巔峰地位,也塑造著一個時代的藝術精神。在這樣的歷史中,紫砂藝人與文人的合作與互動成為一種趨勢,最終開創并成就了這一具有獨特“雅集”性質的“文人壺”藝術,但不應忘記的是,在這一藝術形式背后最為核心的價值依然是藝術家個體在其命運的深淵中所形塑而成的獨特而偉大的藝術精神。

王東石們與梅調鼎等藝術家們在紫砂壺領域的合作無疑也是這樣的“雅集”,也成就了非凡的紫砂藝術杰作,這當然得益于他們在制壺技藝上或藝術精神上所具有的天賦與才能,而不是歸因于某某窯這類并不具有個人特點的物質性因素。而如果“玉成窯”紫砂藝術本身具有可圈可點的獨特藝術性價值,那么,對它的研究、思考與借鑒依然可以為我們提供一條絕佳的路徑,依然值得紫砂藝人們去認真對待,也依然值得收藏家們珍藏。但是,請勿忘記:黃鐘未必毀棄,瓦釜竟自雷鳴,真正的藝術與喧囂無涉,與過度的喧囂更無關緊要,在市場化經濟高速發展的今天,藝術仍然需要堅守一種根植于生命、孤獨與執著的信念,紫砂藝術也不例外。

事實上,在當代紫砂壺界不乏一些優秀的壺藝家對這一歷史時期的“玉成窯”作品頗有研究,并以他們自己的方式在汲取著藝術營養,壺藝家徐青先生就是其中的一位,作為紫砂世家徐門第四代傳人,其沉默低調的處事風格反而讓人印象深刻。對“玉成窯”的壺藝作品,徐青先生不僅有著濃厚的興趣,而且在理論上有所涉獵,尤其在其個人的壺藝創作中對此加以借鑒、創新,一款命名為“玉成壺”的作品,直言不諱地表達了他對歷史上“玉成窯”作品的溢美之情,從造型、泥色、裝飾以及壺的整體趣味上,都不難看出其淵源影響所在。這款趣味十足的壺卻不乏實用性,其壺把造型顯然來自于任伯年題款的“石瓢”壺的影響,但已經根據壺藝家自己的感覺和壺式的需要而進行了變化處理,把握起來與壺流的偏向一側的獨特造型相配合,使飲茶行為也會生出一番別具趣味的體驗來。徐青先生對玉成窯風格的喜好,有時也春雨無痕地蘊化在對一些傳統紫砂壺式制作的細節上,但正如其為人一樣,不造作不張揚。這種從壺藝角度對“玉成窯”風格的學習和推重,顯然是對待歷史上的傳統作品所需的一種態度。

圖15 盛唐壺 徐青制

圖16 清晚期 心舟款玉成窯半月瓦當紋筆筒

七、跋語

“玉成窯”紫砂藝術的歷史概念是什么?在最后,我們依然無法給出確鑿無疑的答案,否則就可能使本文的探討顯得武斷,鑒于相關“玉成窯”紫砂藝術歷史的諸多疑問與史實不清,加上近年來對“玉成窯”紫砂藝術的關注不僅并沒有在許多關鍵性問題上有深入的研究,反而促成對“玉成窯”紫砂藝術的非學術研究態度的盲目追捧,同時,在紫砂壺歷史上,仿古作假一直都是一種極為常見的現象,大量膺品的存在也使得在理論研究上往往面臨更為復雜的局面,很容易就被誤導,“玉成窯”的歷史雖然距今并不算遙遠,但其真正面目仍然曖昧不清,因此它需要在認真研究以進一步厘清其歷史脈絡,只有在此基礎上才能真正認識其在歷史上的地位與藝術上的價值。目前,針對“玉成窯”紫砂藝術的研究現狀,本文對它的探討與寫作并未采取那種單一直線式的研究路徑,而是用一種不斷呈現并推翻既有觀點的寫作方式,或者只是將具有矛盾沖突的因素并存地擺布出來而并不給出直接的結論,甚至,它所呈現給讀者的不是一個答案而是一個未完成的地圖,地圖上已經確定了一些標記,或者它仍需要不斷涂改、矯正、編織,或者它只是一種接近于真相的嘗試與展開,或者它僅僅意味著一種質疑。

[1]張介人,清代浙東契約文書輯選[M]。杭州:浙江大學出版社,2011,178

[2](民)李景康、張虹編著 陽羨砂壺圖考[M].香港:香港中文大學出版社2006,

[3]顧景舟、徐秀棠、李昌鴻 宜興紫砂珍賞[M].香港:香港三聯書店; 1992

[4]陳傳席.中國紫砂藝術[M].臺北:書泉出版社,1996,9

[6]半壺紫砂網]http://www.12129.com/1news/index.asp

[7]王靖憲編著,.任伯年[M].北京:人民美術出版社,2003,