大學生合作能力量表的編制

李芙蓉,王 斌,馬紅宇,侯 斌,房建武

在已有的大學生合作能力培養的研究中,對合作能力構成要素及測評工具的研究相對薄弱,測評工具包括謝曉非、余媛媛(2006)[1]等編制的《合作人格傾向量表》,王雪梅(2008)[2]編制的《大學生合作意識、技能問卷》和李斐斐(2009)[3]編制《大學生合作能力調查問卷》。前者從人格角度評價合作,而后兩者關于合作能力維度的確定有一定針對性和借鑒性,但在條目的設置上缺少代表性和時代性。國外文獻只報告有關于合作或合作與競爭的問卷,如Sinmons(1988)[4]編制的合作與競爭決策量表,Luolu和Argyle(1991)[5]編制的合作量表等,沒有專門用于評估大學生合作能力的量表。

本研究的目的在于通過對心理學、社會學領域專家的訪談,結合學生在合作中的各種表現和學生對合作能力的評價與認知,設計大學生合作能力測評工具,檢驗培養大學生合作能力模式的有效性,為學校心理健康教育和用人單位選拔人才提供科學、規范、有效的測評工具。

1 研究方法

1.1 理論模型的構建

合作存在個體差異,Rapoport和Suleiman(1993)認為應該把這種差異歸結為人格特質和意識取向[6]。能力是人的綜合素質在具體行動中表現出來的、正確駕馭某種活動的實際本領、能量和熟練水平,是實現人的價值的一種有效方式,也是一種個性心理特征。能力與活動緊密聯系,能力在活動中形成和發展,并通過活動體現出來,活動的開展以能力為前提,能力缺乏會影響活動效率。

合作能力蘊藏于合作技能中,合作技能的有效形成離不開良好的合作能力。呂曉俊,蘇永華(2005)認為合作能力是個體在在人際互動作用中,以協作方式開展社會活動,最終達到彼此共同目標的意圖和技能表現[7]。李斐斐(2009)認為合作能力是共同目標合作個體間的相互配合和協調行為中所蘊藏的個性心理特征[3]。在合作交往或互動中,意識是合作產生的前提條件,技能是促進合作順利進行的關鍵,良好的合作意識離不開對合作知識和合作重要性的認知、合作的情感體驗和對合作的選擇意向;合作技能需要個體在人際交往中具備互助互信的品質、面對矛盾沖突的解決能力、對自我情緒的調節與控制能力和對團隊或小組成員的組織與管理能力。因此,大學生合作能力應界定為:大學生在學習、生活或社會活動中,愿意與他人進行協作、享受共同活動帶來的樂趣,并能顧及他人利益、協調解決問題、協調關系的各種個性特征的總和。

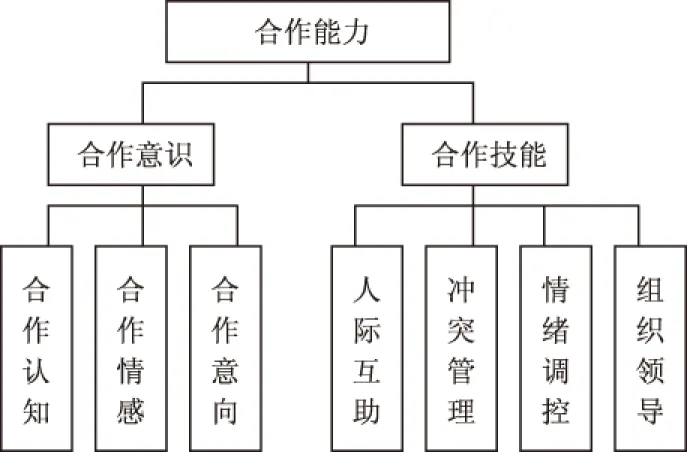

基于以上分析,大學生合作能力結構模型可以假設為合作意識和合作技能兩維度。合作意識包含合作認知、合作情感、合作意向三因子;合作技能包含人際互助、沖突管理、情緒調控和組織領導四因子(如圖1)。

圖1 合作能力理論模型構建

1.2 量表的編制與修訂

根據理論模型收集大量關于大學生對合作的認識以在合作中的種種表現的題項,征求心理學、社會學專家及在校大學生的意見,經多次修改,整理為95個條目,采用5點計分,分正反兩種陳述方式,正向題程度由完全不符合到完全符合,反向題則反之,得分越高,表示合作能力越強。

初稿編制完后,經10名高校相關專業教師的評定和反復修改,并經大一大二兩個體育專選班共65人的預測,合并修訂為83個條目,把包含83個條目的問卷施測于某理工學院的部分一、二年級學生。發放問卷255份,回收有效問卷248份(有效率97.3%)。對數據進行項目分析,將被試按總分高低排序,以測驗總分最高的27%和最低的27%作為高低分組界限,采用兩樣本T檢驗,刪除不具鑒別度的題項。對剩下的條目進行區分度分析,刪除與總分相關低于0.35的條目。通過探索性因素分析,刪除在第一個主成分上因素負荷小于0.40,項目共同度偏低的條目,最后保留43個條目作為正式問卷。

1.3 正式施測

1.3.1 被試選取

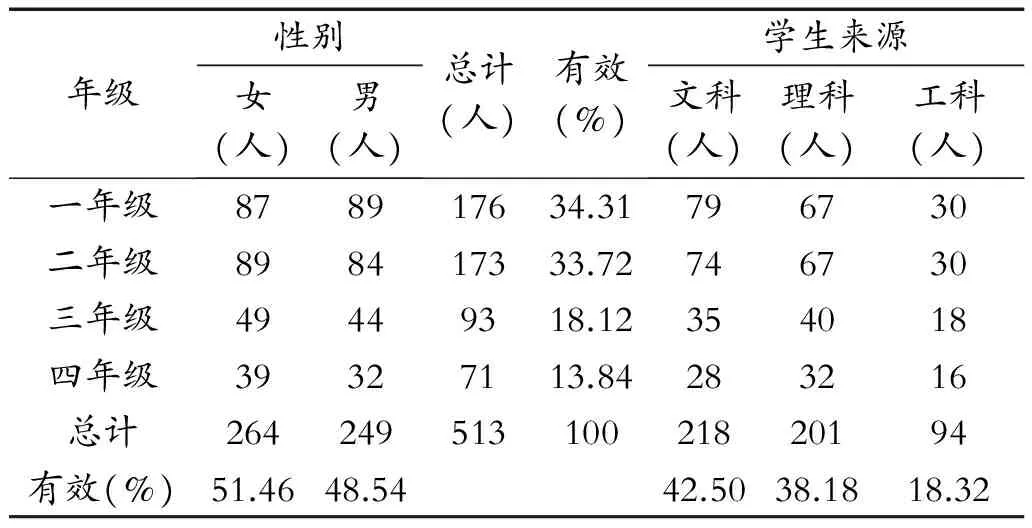

采用目的抽樣和分層抽樣的方法,從兩所大學抽取570名大學生作為調查對象,發放問卷570份,回收550份,有效問卷513份,有效回收率為90%。有效問卷基本人口統計情況見表1。

1.3.2 實測程序

正式量表的施測嚴格按照心理測驗的要求進行,采用統一的指導語和測試量表,以宿舍為單位發放,集體填寫,統一回收。

表1 問卷人口統計情況

1.3.3 統計處理

采用統計軟件包SPSS16.0和LISREL8.7處理與分析所有數據。

2 研究結果

2.1 探索性因素分析

運用KMO(Kairser-Meyer-Olkin)統計量對所得數據(N=248)進行探索性因素分析可行性檢驗,得到KMO值為0.92(P<0.01),表明得出的數據適合進行因素分析。采用主成分分析法和正交旋轉提取公共因素,得出負荷矩陣,通過多次探索性因素分析,根據碎石圖提取特征值大于1[8]的公共因素7個,這7個公共因素滿足以下特征[9]:1)每個抽出的因素在旋轉前至少能解釋總變異的2%;2)因素必須符合陡階檢驗;3)每個因素包含3個或3個以上條目;4)各因素好命名。各因素負荷矩陣見表2:

表2 探索性因素分析負荷矩陣及貢獻率(N=248)

表2可看出,提取的7個因素解釋了總變異的57.06%,條目的最大負荷為0.80,最小負荷為0.47。根據各公因素涵蓋的條目內容進行因素命名。因素1描述了個體在合作交往中的情感體驗以及對合作的主觀情感認知,命名為合作情感;因素2包含了對合作重要性、必要性和合作知識的認識,命名為合作認知;因素3反映的是個體在一定的社會情境中對合作的選擇意向,命名為合作意向;因素4表達的是個體在合作交往中表現出來的組織領導才能,命名為組織領導;因素5是面對人際交往中的矛盾沖突而采取的措施,命名為沖突管理;因素6表現的是個體以及成員間相互幫助或信任的狀況,命名為人際互助;因素7表達的是個體在合作交往中對自我情緒的調節與控制,因此命名為自我情緒調。對7個因素進行二階因素分析后,可將7個因素合并為兩個主因素,解釋總變異的64.49%。其中第一個主因素包含合作情感、合作認知和合作意向,可以歸結為意識層面,將其命名為合作意識;第二個主因素包含組織領導、沖突管理、人際互助和情緒調控四個方面,主要體現個體在人際互動中交往技能,將其命名為合作技能。由此,大學生合作能力由兩部分構成,即合作意識和合作技能。

2.2 量表信度檢驗

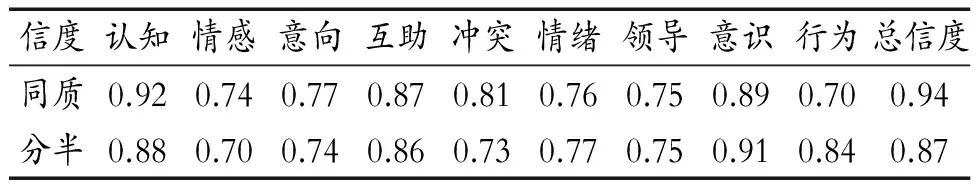

采用同質信度和分半信度檢驗量表的信度,如表3所示,整個量表內部一致性為0.94,分半信度為0.87。7個因素同質性信度在0.74~0.92之間,分半信度在0.70~0.88之間,符合心理測量學的基本要求,由此可見,量表內部一致性較好,具有一定穩定性。

表3 信度檢驗(n=248)

2.3 量表效度檢驗

2.3.1 相關分析

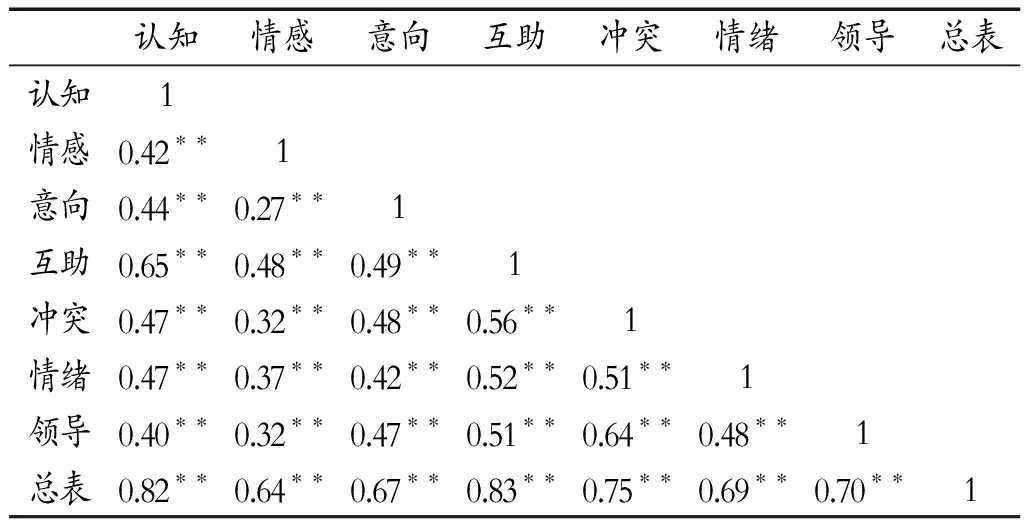

相關分析結果見表4。各因素與總問卷相關系數在0.64~0.83之間,各因素之間的相關系數在0.27~0.64之間。根據Turck(1985)[10]的理論,各因素間的相關度在0.10~0.60之間,因素與測驗的的相關度在0.30~0.80是合理的,表明各因素與總量表達到中等以上程度的相關,各因子之間程中等相關,各因素間具有一定的獨立性。

表4 各因素之間及各因素與總分的相關分析(N=513)

注:**:P<0.01

2.3.2 驗證性因子分析

用Lisrel8.7統計軟件對正式量表數據(N=513)進行驗證性因素分析,檢驗大學生合作能力量表的結構效度。把大學生合作能力量表7個因素平均分的標準分數作為觀測變量,根據理論構想,以張衛東、楊東等人確定量表維度的方法[11,12],構建3個合作能力結構假設模型:模型1:由探索性因素分析得到的7個獨立因素構成一個潛在的合作能力因素;模型2:由探索性因素分析得到的7個獨立因素構成兩個獨立的因素;模型3:由探索性因素分析得到的7個獨立因素構成兩個相關的因素。經過模型擬合度檢驗,各模型模型的擬合度見表5。

表5 結構模型驗證性因數分析擬合度指數(N=513)

表5可看出,模型3的擬合度指數RMSEA為0.13,略高于Steiger(1990)[13]的“RMSEA低于0.10表示好的擬合的”觀點,但NNFI、CFI值均高于0.90,表明模型在可接受的水平。因此,在模型3的基礎上,根據進行修正指數和模型簡約性標準,得到修正模型4(見表5)。

修正后的標準模型4如圖2。各變量之間路徑系數小于1,說明大學生合作能力量表的結構假設比較合理。由此可知,修正后的模型與大學生合作能力量表的理論維度基本符合。

圖2 大學生合作能力結構量表結構維度修正模型

3 結語

在訪談和文獻資料的基礎上提出符合大學生當前特點的關于合作能力的定義,編制并修訂了大學生合作能力的自陳式量表。數據分析結果表明,問卷有較好的信度和結構效度。經篩選后,43個條目構成的大學生合作能力量表內部一致性系數為0.94,總問卷和合作認知、人際互助、沖突管理信度均在0.80以上,根據Clark(1995)“內部一致性系數在0.80以上,就沒有提高必要”[14]的觀點,總量表及這三個因素可以作為人才測評;在合作情感、合作意向、情緒調控和組織領導四個因素上,信度略低,均為0.74以上,使用時需注意;相關分析結果表明,合作意識和合作技能各因素之間的相關系數在0.27~0.64之間,呈中等程度的相關,表明各因素間有一定獨立性;驗證性因素分析結果表明,合作能力的兩個維度即合作意識和合作技能存在相關,驗證了研究關于合作能力包含合作意識和合作技能兩個相關維度的假設。

大學生合作能力的二階7因素模型的建立為進一步深入研究大學生合作能力奠定了理論基礎。驗證性因素分析的結果表明,假設模型3的擬合指標較好,證明合作能力包含合作意識和合作技能兩個相關維度是合理的。

大學生合作能力量表的編制為高校提供了可以直接了解學生合作能力的工具,也為檢驗培養學生合作能力模式可行性和有效性提供了測評工具,同時,也可以作為企事業用人單位對大學生人才的選拔。

[1] 謝曉菲,余媛媛,陳 曦,等.合作與競爭人格傾向測量[J].心理學報,2006(1).

[2] 王雪梅.當代大學生合作意識與合作技能的調查和分析[J].中國科教創新導刊,2008(5).

[3] 李斐斐.大學生合作能力培養研究[D].南京:南京航空航天大學,2009.

[4] MC lintock C G, LiebrandW B. Role of interdependence structure individual value orientation and an others' strategy in social decision making a transformational analysis[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1988, 55(3): 396-409.

[5] Argyle. Cooperation[M]. London: Rou tlege, 1991.

[6] Rapoport A, Suleiman R. Incremental contribution in step2levelpublic goods games with asymmetric players[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes,1993(55):171-194.

[7] 呂曉俊,蘇永華.合作能力測驗的編制研究[J].人類工效學,2005(2).

[8] 孫曉軍,周宗奎.探索性因子分析及其在應用中存在的主要問題[J].心理科學,2005(6).

[9] 田 瀾,雷 浩.大學生就業壓力感問卷的編制[J].中華行為醫學與腦科學雜志,2010(3):269-271.

[10] 戴忠恒.心理教育測量[M].上海:華東師范大學出版社,1987.

[11] 張衛東.應對量表(COPE)測評維度結構的研究[J].心理學報,2001(1).

[12] 楊 東,張進輔,黃希庭.青少年學生疏離感的理論構建及量表編制[J].心理學報,2002,34(4):407-413.

[13] 候杰泰,溫忠麟,成子娟.結構方程模型及其應用[M].北京:教育科學出版社,2004.

[14] Clark LA,Wstson D. Constructing issues in objective scale development[J].Psychol Assess, 1995(7):309-319.