抽象與世俗:建本《西游記》插圖的文本接受

喬光輝

(東南大學(xué) 中文系,江蘇 南京 210096)

一、象征與示意:建本《西游記》插圖的藝術(shù)表達(dá)

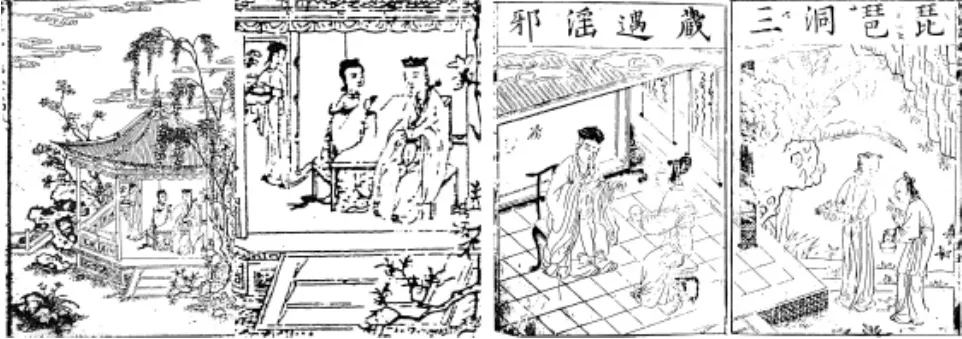

現(xiàn)存《西游記》插圖本中,建本以插圖數(shù)量多見(jiàn)稱(chēng)。其中,楊閩齋本共有插圖1239幅,朱鼎臣本556幅,楊致和本293幅,閩齋堂本1246幅;其圖式均為上圖下文,人物與背景簡(jiǎn)單,僅初具特征,模式化痕跡突出。深入考察建本插圖與《西游記》文本之關(guān)系,即可發(fā)現(xiàn)建本插圖試圖以示意與象征來(lái)闡釋《西游記》文本的精神。這主要表現(xiàn)在以一代多的藝術(shù)手法、依題作圖的繪制方式、變相“雙頁(yè)聯(lián)”式插圖、時(shí)空表達(dá)的會(huì)意、人物局部特征的強(qiáng)化以及程式化的構(gòu)圖模式諸方面,茲略述之。

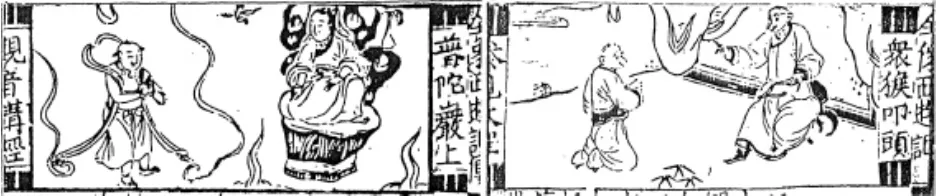

建本《西游記》插圖慣于使用“以一代多”的構(gòu)圖手法。建本《西游記》插圖相對(duì)于《西游記》的文本描述而言,并非亦步亦趨。由于受到插圖畫(huà)面空間的限制,也難以完全照搬文本情節(jié)。因而,建本插圖對(duì)文本內(nèi)容采取了簡(jiǎn)潔化處理方式。繪工所追求的是,如何在簡(jiǎn)約的繪圖中張揚(yáng)作品的神韻。插圖經(jīng)常采取“以一代多”的虛擬化處理方式。如第二十五回文本敘述觀音講經(jīng):“見(jiàn)觀音在紫竹林中與諸天大神、木吒、龍女,講經(jīng)說(shuō)法。”(7 1 冊(cè) )[1]229圖 1 插 圖 “普 陀 巖 上 ,觀 音 講 經(jīng) ”即 繪此情節(jié)。但是,插圖只繪出一神(疑為木吒)和觀音,不見(jiàn)其他諸神;講經(jīng)的環(huán)境“紫竹林”在插圖中也壓根看不出,且觀音的“蓮花寶座”也僅為一塊巖石或木墩;更為重要的是,觀音并非雙足結(jié)跏趺而坐,其身體傾斜,尚有一足露出,顯得極為不雅;圖2為文本第二十八回“眾猴叩頭,參見(jiàn)大圣”的情景插圖,插圖只見(jiàn)一猴,“眾猴叩頭”的宏大場(chǎng)面也沒(méi)有得到表現(xiàn)。翻閱全本插圖,凡“群猴拜見(jiàn)大圣”插圖一律繪作“一猴參見(jiàn)”(如三十回“眾猴參見(jiàn)齊天大圣”圖亦如此)。由此可見(jiàn),繪工并非不了解文本情節(jié),但是,在狹小的空間中繪出“諸神”與“眾猴”,的確是一件費(fèi)神的事情,況且有了畫(huà)稿之后,還需要刻工的雕版,將繪圖轉(zhuǎn)刻于圖版需要刻工高超的技藝,因此繪工(刻工)便采取了“以一代多”的虛擬化處理方式。不僅楊閩齋本插圖如此,在其他建本插圖中,所繪人物也一般不超過(guò)三個(gè)。

圖1、圖2《鼎鐫京本全像西游記》第二十六回、二十八回插圖,摘自《古本小說(shuō)集成》第四輯第71冊(cè)292頁(yè)、343頁(yè)。

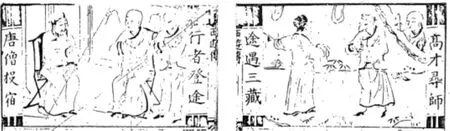

建本《西游記》采用“依題作圖”的程式化繪圖方式,必然導(dǎo)致圖文沖突。從插圖繪制過(guò)程來(lái)看,插圖并非完全根據(jù)文本而創(chuàng)作,而是先由文本提取故事大意,再由繪工根據(jù)總結(jié)出來(lái)的文本大意即“標(biāo)目”或“圖題”繪制插圖,因而插圖的程式化、模式化痕跡很明顯。仔細(xì)閱讀插圖與文本,即可以發(fā)現(xiàn)建本插圖繪工并沒(méi)有細(xì)讀文本,插圖的描繪與文本描述多處不符。如圖3插圖圖題為“行者登途唐僧投宿”,插圖下面的文本描述內(nèi)容與圖題并不吻合,文本敘述了唐僧師徒二人遇到了一名叫高才的人,行者與他問(wèn)訊。而插圖上畫(huà)的卻是唐僧與一位老者坐在屋中敘話。這一情景當(dāng)發(fā)生在唐僧師徒來(lái)到高老莊之后,插圖在情節(jié)的展現(xiàn)上出現(xiàn)了時(shí)間上的倒錯(cuò)。再如圖4“太宗登壇拜佛拈香”插圖,文本敘述:“卻說(shuō)太宗就與眾文武一齊登壇禮拜,拈香參了佛祖,拜了羅漢。”[2]138但畫(huà)面太宗跪在一僧面前,給人的感覺(jué)是拜僧,佛祖、羅漢等俱不見(jiàn)及。而另一“玄奘遞榜榜諭孤魂”插圖,文本描述是:“玄奘法師引眾僧羅拜唐王,禮畢,各安禪位。法師獻(xiàn)上《濟(jì)孤榜文》,遞與太宗觀看,太宗就當(dāng)案宣讀……”[2]139也就是說(shuō),宣讀榜文的是太宗,但是插圖畫(huà)面所示偏偏是玄奘。又如圖5“行者假公主見(jiàn)魔王”插圖,原文說(shuō)孫行者扮作假公主哄騙妖怪的內(nèi)丹,而且公主是哭哭啼啼的,但插圖上公主不但沒(méi)有哭哭啼啼,反而面帶微笑,仔細(xì)閱讀本回中的公主形象,插圖中的公主均面帶微笑,公主模式化的微笑表明繪工沒(méi)有閱讀文本。圖5“八戒芭蕉樹(shù)下開(kāi)井”插圖,文本多次強(qiáng)調(diào):“八戒用嘴一拱,拱了有三 四尺深。”(第2冊(cè))[3]209而本插圖中八戒卻是用耙子在撥,原文本的韻趣頓失。以上所列舉的插圖與文本并不相符的情況在建本《西游記》插圖本中比比皆是。筆者起初很是納悶,為何繪工對(duì)于文本的描寫(xiě)視而不見(jiàn)呢?再一思考,由于上圖下文圖式,使得插圖繪制總量很大,有的多達(dá)上千幅,繪工無(wú)法一一細(xì)讀文本,只能抽取出本頁(yè)文本的情節(jié)大意,再根據(jù)情節(jié)大意繪圖。如高老莊收伏八戒的故事,朱本共從文本中抽取了“行者登途,唐僧投宿”、“高才尋師,途遇三藏”、“高老說(shuō)妖,行者往看”、“行者變婦,豬精來(lái)戲”、“聞?wù)埓笫ィi妖驚走”、“齊天大圣,大戰(zhàn)妖精”、“高老下拜,乞除滅妖”、“豬妖愿降,行者帶見(jiàn)”、“三藏準(zhǔn)降,取名八戒”等九句話來(lái)概括文本大意,繪工再根據(jù)這九句“圖題”創(chuàng)繪出九幅插圖,也就是說(shuō),插圖與文本之間隔了一層。這樣就造成了插圖與文本之間并非一一吻合的現(xiàn)象。如圖5“天雞公收眾蛇蝎”插圖中,據(jù)原文本描述,當(dāng)為雞公收蝎子精。正是因?yàn)橐李}作圖的緣故,繪工僅在插圖中畫(huà)了一條蛇以及一只四條腿摸樣的動(dòng)物,卻找不到一只蝎子。但是,繪工卻完成了“收眾蛇蝎”的題目要求。如此命題而繪圖,插圖雖與圖題一一對(duì)應(yīng),但與文本卻出現(xiàn)了矛盾與沖突,文本的描述是蝎子精而不是蛇精。畢竟,抽象出來(lái)的故事大意雖能大致上反映出故事的進(jìn)程①汪燕崗在《古代小說(shuō)插圖方式之演變及意義》一文中說(shuō):“何谷理的這個(gè)論點(diǎn)很重要,上圖下文式的插圖并不能通過(guò)看圖來(lái)了解故事情節(jié)的發(fā)展,與近代的連環(huán)畫(huà)不同,連環(huán)畫(huà)文字簡(jiǎn)略,以畫(huà)為主,畫(huà)足以涵括整個(gè)故事,古代小說(shuō)則不能。”見(jiàn)《學(xué)術(shù)研究》2007年第10期第143頁(yè)。汪、何二氏的失察之處在于缺乏對(duì)一個(gè)插圖敘事單元的完整考察。如楊閩齋本“高老莊收伏八戒”的故事,以插圖了解故事大概是完全可行的,楊致和本插圖的敘事單元?jiǎng)t更為明晰。也就是說(shuō),上圖下文版式開(kāi)啟了后世連環(huán)畫(huà)之先聲。,但卻并不能完全反映出文本的具體細(xì)節(jié)。

圖3,朱本《唐三藏西游釋厄傳》第三冊(cè)第63、64頁(yè)插圖,摘自《明清善本小說(shuō)叢刊初編》第五輯。

圖4,朱本《唐三藏西游釋厄傳》第二冊(cè)第138、139頁(yè)插圖,摘自《明清善本小說(shuō)叢刊初編》第五輯。

圖5 楊閩齋本《鼎鐫京本全像西游記》第二冊(cè)第129、179、209頁(yè),摘自《明清善本小說(shuō)叢刊初編》第五輯。

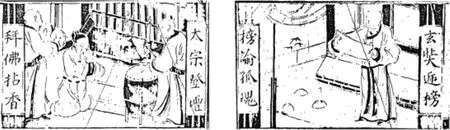

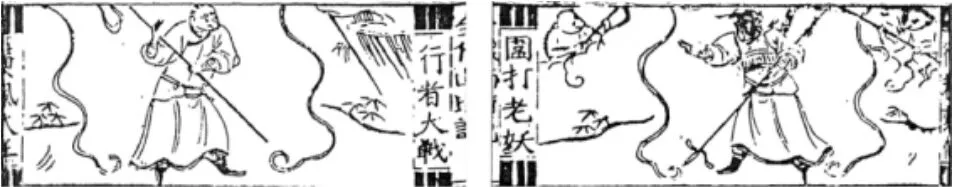

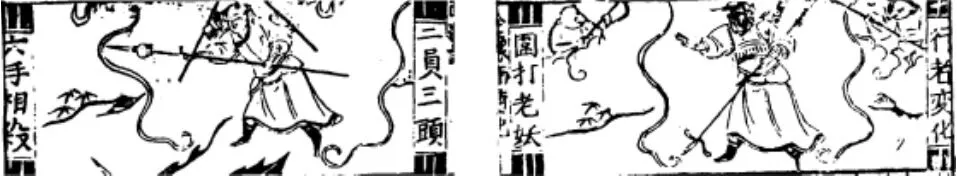

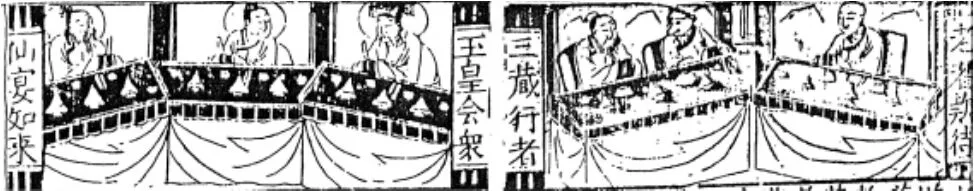

建本《西游記》插圖中變相“雙頁(yè)連”式的使用也較為普遍。上圖下文的版式使插圖表現(xiàn)空間受限,如何在有限的空間內(nèi)使插圖簡(jiǎn)潔且傳神,建本繪工在圖式上也不斷尋求變化。繪工考慮到了相鄰兩幅插圖的并置效果,追求上圖下文的“雙面連式”,客觀上將插圖空間進(jìn)一步擴(kuò)大。如圖6“三藏昏倦,案上盹睡”、“烏雞國(guó)王,托三藏夢(mèng)”是相連的兩幅插圖,由于兩幅插圖內(nèi)容緊密相關(guān),且以虛擬曲線形式將夢(mèng)境與現(xiàn)實(shí)聯(lián)系起來(lái),雖屬于兩幅插圖,實(shí)際效果相當(dāng)于變相的“雙葉連式”。再如圖7“行者大戰(zhàn)黃風(fēng)大王”、“行者變化,圍打老妖”兩幅插圖,由于單幅插圖并沒(méi)有圖繪出交戰(zhàn)雙方,而將兩幅插圖銜接起來(lái),更容易理解插圖內(nèi)容,插圖具有“雙葉連式”的某些特征。但是,上圖下文的變相“雙葉連”較之于雙頁(yè)整幅的“雙葉連式”插圖,時(shí)間的流動(dòng)性則更為明顯。如圖8朱本兩幅相連的插圖,兩幅插圖相并列,表達(dá)的是行者大戰(zhàn)黑熊精的場(chǎng)景,因此具有“雙頁(yè)連”式插圖的特征;其插圖標(biāo)題分別是“行者大戰(zhàn),黑風(fēng)熊怪”與“熊精回洞,緊閉石門(mén)”,表達(dá)的卻是時(shí)間前后的不同進(jìn)程。由于圖題的提示,插圖的時(shí)間流動(dòng)性更為明顯。正是采用了“雙頁(yè)連”式版式,建本《西游記》插圖在簡(jiǎn)潔的構(gòu)圖之中傳達(dá)了更為豐富的內(nèi)容。

圖6,楊閩齋本《西游記》第三十七插圖,摘自《古本小說(shuō)集成》第四輯第71冊(cè)《西游記》上第414、415頁(yè)。

圖7,楊閩齋本《西游記》第二十一回插圖,摘自《古本小說(shuō)集成》第四輯第71冊(cè)《西游記》第226頁(yè)。

圖8,朱本《唐三藏西游釋厄傳》第三冊(cè)第58“行者大戰(zhàn),黑風(fēng)妖熊”、59頁(yè)“熊精回洞,緊閉石門(mén)”插圖,摘自《明清善本小說(shuō)叢刊》第五輯。

插圖時(shí)空處理方式的抽象與會(huì)意,是建本《西游記》繪工所采用的獨(dú)特時(shí)空表達(dá)方式。由于畫(huà)面擴(kuò)大,蘇州的李評(píng)本則經(jīng)常繪出日月星辰等具有時(shí)間標(biāo)志的景象以襯突時(shí)間,空間的立體化效果也很鮮明。相對(duì)于《西游記》李卓吾評(píng)本而言,建本插圖由于采用上圖下文的圖式,時(shí)間更多依靠文本交代,故插圖往往忽視時(shí)間的表達(dá)。即便有所交代,其時(shí)空處理方式也是粗線條的,民間藝術(shù)的象征性、示意性也更為突出。建本常用的方式也是以云朵或線條區(qū)別空間,這在建本插圖中幾成為程式化的處理方式,如圖1、7、8,無(wú)不以“云線”將空間區(qū)隔開(kāi)來(lái)。第四十八回“行者騰空,三眾沉河”插圖,描述唐僧一行趟冰過(guò)河,冰層破裂,“慌得孫大圣跳上空中,早把那白馬落于水內(nèi),三 人 盡 皆 脫 下”(7 1 冊(cè))[1]552的 瞬 間 情 節(jié)。畫(huà)面空間可分為空中、冰面、冰下三個(gè)層次,由于畫(huà)面狹窄,這種空間層次表現(xiàn)不是太明顯,特別是冰面以下沒(méi)有得到體現(xiàn)。悟空的騰空而起也只能用云線、云朵等虛擬示意,看起來(lái)并不高,悟空的神通沒(méi)有得到淋漓盡致的展示。上圖下文版式的插圖,嚴(yán)重束縛了時(shí)間與空間的表現(xiàn)。

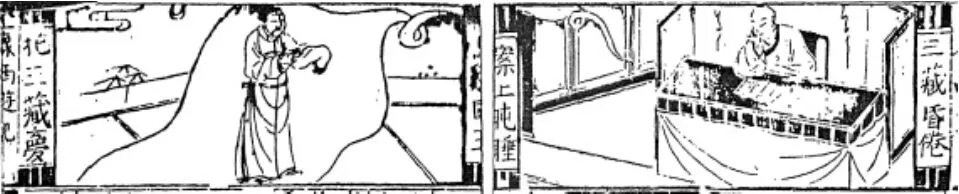

但是,仔細(xì)體會(huì)《西游記》插圖,也可以發(fā)現(xiàn)民間藝人對(duì)于時(shí)間表現(xiàn)的突破。如第四十六回?cái)⑹龌⒘Υ笙膳c行者斗法,虎力大仙被劊子手砍頭之后,行者趁機(jī)拔下一根毫毛,“變作一條黃犬,跑入場(chǎng)中,把那道士人頭,一口銜來(lái),徑跑到御水河邊丟下不提。”(71冊(cè))[1]529而圖 9“犬 叼人頭,虎顯 本 相”插圖即表現(xiàn)這一細(xì)節(jié)。圖中行者與虎力大仙各自手執(zhí)一刀,暗示二人比試砍頭,而圖中所描繪的“黃犬叼著人頭而去”則是文本下一情節(jié)的內(nèi)容。繪工將不同時(shí)間先后發(fā)生的情節(jié)置于同一插圖空間中,極易產(chǎn)生時(shí)間的錯(cuò)亂。因?yàn)樵谕粫r(shí)間、同一空間中,一個(gè)人物不可能同時(shí)做兩個(gè)事情。空間既已固定,時(shí)間必然變化,故事的情節(jié)便產(chǎn)生了連續(xù)性。正是通過(guò)同一人物如虎力大仙兩次出現(xiàn)在同一空間中,使時(shí)間產(chǎn)生了抽象地流動(dòng),以暗示情節(jié)的發(fā)展。繪工通過(guò)這一抽象手法,虛擬地傳達(dá)出故事時(shí)間的流動(dòng)性。同一回的插圖“鷹抓腸肝,死鹿現(xiàn)象”如圖9,敘述鹿力大仙與行者斗法,鹿力大仙在梳理自己的腸肝時(shí),行者以毫毛變作餓鷹,將其腸肝抓走。鹿力大仙便顯出本相,原來(lái)是一頭白毛角鹿!“鷹抓腸肝,死鹿現(xiàn)象”本是次第發(fā)生的情節(jié),繪工卻將其置于同一空間,抽象地表現(xiàn)了時(shí)間的演進(jìn)。四十七回插圖“行者變作小兒跳舞”如圖9,插圖中出現(xiàn)三個(gè)人物:悟空、童男陳關(guān)保、童女一秤金,其中童男童女分別為悟空與八戒變化而成,悟空既已經(jīng)變作童男陳關(guān)保,怎么還會(huì)出現(xiàn)圖中?插圖正是以同一人物的多次出現(xiàn),來(lái)展示同一空間的時(shí)間變化。較之于西方萊辛的“頃刻”理論,插圖當(dāng)善于捕捉文本“某一瞬間”發(fā)生的事件;建本插圖卻將不同時(shí)間發(fā)生的故事置于同一空間,頗令人費(fèi)解。由于東方繪畫(huà)的散點(diǎn)透視,同一人物多次出現(xiàn)于同一空間,卻能抽象地表達(dá)時(shí)間的流動(dòng),這成為建本《西游記》插圖表現(xiàn)時(shí)間的重要方法,也是民間繪工對(duì)于插圖時(shí)間表現(xiàn)的重要突破。

圖9,楊閩齋本《西游記》四十六回、四十七回、四十八回插圖,摘自《古本小說(shuō)集成》第四輯第71冊(cè)、529頁(yè) 、530 頁(yè) 、543 頁(yè) 、552 頁(yè) 。

《西游記》屬于神魔小說(shuō),建本插圖以人物局部特征的強(qiáng)化來(lái)張揚(yáng)文本的神幻色彩。上文“以一代多”是繪工(刻工)將文本的宏大場(chǎng)面作簡(jiǎn)潔化處理的慣用方式,由于插圖的空間限制與繪工、刻工的技術(shù)水平,建陽(yáng)刊本《西游記》插圖無(wú)法追求圖文的精確對(duì)應(yīng),會(huì)意傳神是繪工、刻工的無(wú)奈選擇。如第五十一回文本敘述三太子哪吒與魔王交戰(zhàn),“那太子使出法來(lái),將身一變,變作三頭六臂,手持六般武器”(72冊(cè))[1]584;插圖左右兩側(cè)題記也稱(chēng)“二員三頭六手相殺”,但是插圖中哪吒只有一個(gè)頭,武器也只有“三般”,見(jiàn)圖10。再如,第二十一回“護(hù)教設(shè)莊留大圣,須彌靈吉定風(fēng)魔”敘述行者大戰(zhàn)黃袍怪,文本稱(chēng):“有千百十個(gè)行者,都是一樣打扮,各執(zhí)一根鐵棒,把那怪圍在空中。”(71冊(cè))[1]227其中“千百十個(gè)行者”在插圖中變作了兩個(gè)行者(見(jiàn)圖10)。這兩幅插圖,繪工與刻工均采用了會(huì)意的構(gòu)圖方法,插圖以?xún)蓚€(gè)行者傳達(dá)了文本“千百十個(gè)行者”的寓意,哪吒形象也略具局部特征。受制于插圖空間,上圖下文圖式無(wú)法展開(kāi)宏大的插圖場(chǎng)景,繪工盡可能將插圖內(nèi)容簡(jiǎn)潔化與抽象化,選擇文本情節(jié)的個(gè)性特征加以刻畫(huà),追求與文本神韻的對(duì)應(yīng)。如文本第四十九回?cái)⑹鲂姓邽榇蛱綆煾赶侣洌冏鏖L(zhǎng)腳蝦婆與大肚蝦婆說(shuō)話,插圖“長(zhǎng)腳蝦與大肚蝦話”即表現(xiàn)這一情節(jié),如圖11。但是,文本對(duì)于長(zhǎng)腳蝦與大肚蝦的外貌并沒(méi)有詳細(xì)描繪,插圖卻有效地彌補(bǔ)了這一不足。長(zhǎng)腳蝦擁有細(xì)長(zhǎng)的腿,大肚蝦的肚子特別寬闊,兩者都有長(zhǎng)長(zhǎng)的觸須。再如圖11“妖精與鱖婆議閉門(mén)”插圖,也是對(duì)水族怪物的頭部特征“魚(yú)頭”作了強(qiáng)化。經(jīng)過(guò)插圖如此描繪,蝦婆、鱖婆等形象頓出!這是對(duì)原文的一種增補(bǔ),可以進(jìn)一步強(qiáng)化文本的幽默與喜劇色彩。繪圖盡管簡(jiǎn)約,卻恰到好處地傳達(dá)出文本的神韻。

評(píng)析 此題來(lái)源于成書(shū)于公元前186年以前的《算數(shù)書(shū)》,是目前已知最早的中國(guó)數(shù)學(xué)著作,對(duì)后世《九章算術(shù)》的產(chǎn)生也有一定影響,開(kāi)創(chuàng)了我國(guó)古代數(shù)學(xué)重應(yīng)用的特色,標(biāo)志著我國(guó)古代數(shù)學(xué)理論體系開(kāi)始初步形成.本題考查圓錐的體積計(jì)算,較為簡(jiǎn)單,答案為B.但它的意義和價(jià)值實(shí)際上已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了試題本身,會(huì)激發(fā)考生積極主動(dòng)學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)史知識(shí),了解中國(guó)古代的數(shù)學(xué)成就.

圖10,楊閩齋本《西游記》第五十一、二十一回插圖,摘自《古本小說(shuō)集成》第四輯第72冊(cè)584頁(yè),第71冊(cè)227頁(yè)。

圖11,楊閩齋本《西游記》第四十九、五十回插圖,摘自《古本小說(shuō)集成》第四輯第71冊(cè)556頁(yè)以及561頁(yè)。

如前所述,導(dǎo)致建本《西游記》插圖模式化的誘因是繪工“依題作圖”的繪制方式,除此以外,底層繪工所能接受到的戲曲舞臺(tái)藝術(shù)響,也是一個(gè)重要因素。建本《西游記》插圖的模式化特征首先表現(xiàn)在臉譜式人物形象,其中以孫悟空和豬八戒最為突出。在萬(wàn)歷初期的金陵戲曲插圖中,如圖12富春堂《香山記》插圖“鬼判助力”、“五殿閻羅”中已經(jīng)出現(xiàn)牛頭馬面等面具造型,此可證臉譜在戲曲演出的廣泛使用。建陽(yáng)繪工的插圖繪制,也大量借用面具以完成人物造型。孫悟空與豬八戒貫穿文本始終的的模式化造型,即采用面具的形式。插圖中悟空、八戒以及鬼使等穿著與常人無(wú)異,但是其面部造型確有很大區(qū)別,即采用了面具形式。由于普遍采用了面具以造型,建本《西游記》才穿梭于蕓蕓眾生與神魔之間,其插圖才具備了神魔小說(shuō)插圖的某些特征。

圖12,富春堂《香山記》“鬼判助力”、“五殿閻羅”插圖以及局部放大,均選自《古本戲曲叢刊》第2輯。

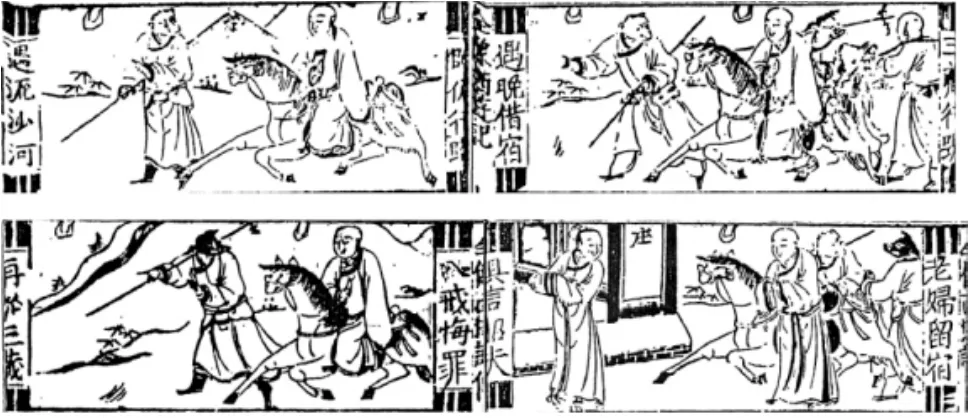

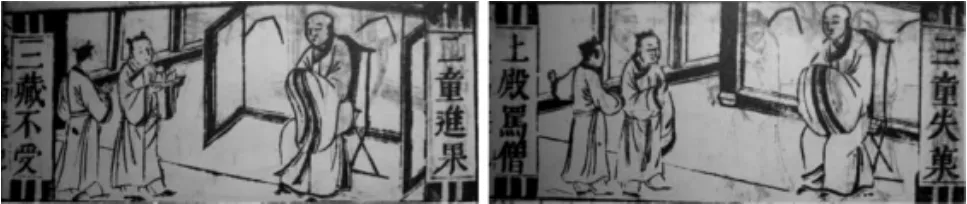

除了人物的面具化之外,構(gòu)圖的模式化也很明顯。僅以楊閩齋本二十一至二十四回插圖為例,如下圖13分別為“師徒行路,遇流沙河”、“三藏行路,遇晚借宿”、“八戒悔罪,再?gòu)娜亍薄ⅰ袄蠇D留宿,具言招夫”四幅插圖,其中第一幅與第三幅幾乎沒(méi)有區(qū)別,只是悟空換成了八戒;第二幅與第四幅人物設(shè)置也極為類(lèi)似。而這四幅插圖中,唐僧的坐騎白龍馬造型一直沒(méi)有變化,無(wú)論有人騎否,均處于奔跑的狀態(tài)。而在這五幅插圖中,唐僧均面無(wú)表情。筆者再以影印較為清晰的磯部璋贈(zèng)本來(lái)看,圖14“二童進(jìn)果,三藏不受”插圖再現(xiàn)了文本中“(二童)敲下兩個(gè)果來(lái),托在盤(pán)中徑至前殿奉獻(xiàn),……那長(zhǎng)老見(jiàn)了戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢,遠(yuǎn)離三尺”[4]295這一情節(jié),唐僧因?yàn)楹ε驴謶侄桓沂秤萌藚⒐!岸Ч系盍R僧”插圖則再現(xiàn)了文本“兩個(gè)出了園門(mén),徑來(lái)殿上,指著唐僧穢語(yǔ)污言,不絕口罵”[4]301的情節(jié)。兩幅插圖不但背景設(shè)置基本相同,且人物位置也大同小異,即連唐僧表情無(wú)論是害怕還是被責(zé)罵,也始終面不改色。

圖13,楊閩齋本《鼎鐫京本全像西游記》第二冊(cè)第14、26、37、27、40、54頁(yè)插圖,摘自《明清善本小說(shuō)叢刊初編》第五輯。

圖14,閩齋堂本《鼎鐫京本全像西游記》上冊(cè)第295、301頁(yè)插圖,磯部璋編贈(zèng)閩齋堂影印本。

插圖背景設(shè)置的模式化是建本插圖最明顯的特征之一。背景設(shè)置的模式化與繪工所能接觸到的戲曲演出影響密不可分。即戲曲演出舞臺(tái)背景的模式化特征啟發(fā)了繪工的插圖創(chuàng)作。其中屏風(fēng)背景的運(yùn)用極為普遍,如圖14以及圖15“行者八戒,回見(jiàn)師父”、“老婦三藏,兩家斗言”,“行者探知,八戒私話”等插圖,背景布置呈現(xiàn)出雷同化的特征。至于“公主寬問(wèn)三藏來(lái)因”、“八戒告求行者助救”、“行者私與公主議計(jì)”三幅插圖雖撤掉屏風(fēng),文本所描繪的黃袍怪的洞穴與美猴王的水簾洞,在插圖中卻沒(méi)有區(qū)別,內(nèi)部的擺設(shè)也完全一致。其他如朱本、楊本模式化的插圖布局也極為明顯。圖16“師徒說(shuō)夢(mèng)”、“行者請(qǐng)丹”即將唐僧師徒所居住的館驛與將太上老君的仙宮設(shè)置為同一背景。

圖15,楊閩齋本《鼎鐫京本全像西游記》第二冊(cè)第19、29、31、98、124、128頁(yè)插圖,摘自《明清善本小說(shuō)叢刊初編》第五輯。

圖16,楊本《唐三藏出身全傳》第219、225頁(yè)插圖,摘自《明清善本小說(shuō)叢刊初編》第五輯。

綜上所述,受制于上圖下文的插圖版式,簡(jiǎn)約而傳神便成為繪工所追求的目標(biāo)。繪工運(yùn)用多種藝術(shù)手法如依題作圖、以一代多、變相式“雙頁(yè)連”、抽象化的時(shí)空處理、人物局部特征的強(qiáng)化以及程式化的插圖等,在簡(jiǎn)潔的構(gòu)圖之中充分張揚(yáng)了文本的意義。其藝術(shù)處理方式,更多體現(xiàn)了民間插圖藝人的智慧。

二、禮節(jié)化、世俗化與建本《西游記》的插圖接受

縱觀建本《西游記》插圖,其對(duì)《西游記》文本的接受顯示出強(qiáng)烈的禮節(jié)化與世俗化的傾向。當(dāng)然,《西游記》文本自身便洋溢著心學(xué)的影子與世俗的精神,只不過(guò)滲透于文字之中,惟細(xì)心解讀,才能理解作者“求放心,致良知”的用心。與文本“游戲之中暗藏密諦”的隱約含蓄不同,插圖體現(xiàn)著繪工以儒家禮儀改造文本的強(qiáng)烈主觀用意;而對(duì)于文本原有的世俗精神,插圖則進(jìn)一步強(qiáng)化與加深。

先說(shuō)建本《西游記》插圖的泛禮節(jié)化傾向。魯迅對(duì)于“神魔小說(shuō)”的描述是:“歷來(lái)三教之爭(zhēng),都無(wú)解決,互相容受,乃曰‘同源’,所謂義利邪正善惡是非真妄諸端,皆混而又析之,統(tǒng)之于二元,雖無(wú)專(zhuān)名,謂之神魔,蓋可概括矣。”[5]104也就 是 說(shuō),“神魔小說(shuō)”主要描述有關(guān)儒道釋之爭(zhēng)的虛幻故事。《西游記》文本也有崇佛抑道的強(qiáng)烈傾向。但是,在建本《西游記》插圖中,卻體現(xiàn)了以儒家禮儀改造文本的主觀用意。打開(kāi)建本插圖,隨處可見(jiàn)施禮作揖的場(chǎng)景。如此眾多的儀禮圖,正體現(xiàn)了繪工以儒家倫理來(lái)解釋神魔小說(shuō)《西游記》文本的用意。

孫悟空形象的插圖表現(xiàn)可作為建本插圖泛禮節(jié)化的形象注腳。筆者以磯部璋所贈(zèng)的閩齋堂本為據(jù)統(tǒng)計(jì),該本涉及描繪孫悟空跪拜圖的共有24幅,分別是“祖師詢(xún)問(wèn)美猴姓氏”(第一回第38頁(yè))、“悟空詳問(wèn)長(zhǎng)生秘訣”(第二回第42頁(yè))、“祖師暗謎悟空打破”(第二回第43頁(yè))、“悟空榻前豈傳秘道”(第二回第44頁(yè))、“祖師口授悟空秘訣”第二回第45頁(yè))、“悟空變松驚動(dòng)祖師”(第二回第46頁(yè))、“老猴跪拜三藏為徒”(第十四回174頁(yè))、“行者澗邊迎接觀音”(第十五回 第189頁(yè))、“行者辭三藏去求方”(第二十六回第316頁(yè))、“大神引行者見(jiàn)觀音”(第二十七回第323頁(yè))、“大仙行者結(jié)拜兄弟”(第二十七回326頁(yè))、“悟空訴苦三藏前去”(第二十七回333頁(yè))、“三藏寫(xiě)貶書(shū)逐行者”(第二十七回337頁(yè))、“三藏怒責(zé)行者回家”(下57回22頁(yè))、“觀音□行者見(jiàn)三藏”(第五十八回45頁(yè))、佛祖指引行者交戰(zhàn)(第六十六回142頁(yè))、“觀音見(jiàn)行者取金犼”(第七十一回第212頁(yè)),“行者參見(jiàn)如來(lái)訴苦”(第七十七回第293頁(yè))、“行者見(jiàn)帝請(qǐng)旨降雨”(第87回第424頁(yè)),“行者稟過(guò)三藏傳教”(第88回442頁(yè))、“四眾殿上參拜佛祖”(第98回572頁(yè))、“四眾再拜如來(lái)求經(jīng)”(第九十八回第577頁(yè))、“如來(lái)受職四眾謝恩”(第100回第601頁(yè));縱觀24幅孫行者跪拜圖,其中11幅與文本描寫(xiě)的跪拜相符,即文本有明確的描寫(xiě)悟空下跪的文字,而插圖也描繪了跪拜的場(chǎng)景;余下13幅與文本描述不符,即文本并沒(méi)有描寫(xiě)孫行者跪拜,但是繪工對(duì)文本加以扭曲,繪工強(qiáng)行讓行者行跪拜禮,這正是繪工對(duì)文本的一種改寫(xiě)。據(jù)此可推知,建本《西游記》中層見(jiàn)疊出的施禮作揖插圖,有一半以上是繪工的合理想象與加工,還有一些施禮作揖動(dòng)作,在文本中并不重要,但是在插圖中得到了進(jìn)一步的強(qiáng)化;繪工如此繪圖,夾雜著一種先入為主的成見(jiàn),即無(wú)論何方神魔,都當(dāng)遵守儒家的儀禮制度。這體現(xiàn)了繪工試圖以儒家倫理改造神魔小說(shuō)《西游記》的主觀用意。

研讀具體插圖,即可解讀插圖對(duì)于文本中美猴王形象的儒家改造策略。如圖17“行者辭三藏去求方”插圖,敘述行者告別三藏求方醫(yī)樹(shù),文本敘說(shuō):“好猴王,急縱筋斗云,別了五莊觀,徑上東洋大海。”[4]316所謂“行者跪拜三藏”在文本根本找不到此類(lèi)文字,只是繪工基于文本的一種“合理”加工與想象。而沉重繁瑣的禮節(jié)與“好猴王,急縱筋斗云”的輕靈形成強(qiáng)烈對(duì)比,其目的是要把美猴王的“妖猴”改造為頗知禮儀的“儒猴”。圖17“行者澗邊迎接菩薩”插圖,原文本描述為:“那菩薩與揭諦不多時(shí)到了蛇盤(pán)山,卻在那半空里留住祥云,低頭觀看……行者聞得,急縱云跳到空中,對(duì)他大叫道:‘你這個(gè)七佛之師,慈悲的教主!你怎么生方法兒害我!’”[6]184也就是說(shuō),文本中行者對(duì)觀音非常不滿,急于發(fā)泄,并與觀音菩薩對(duì)峙于空中;而并非插圖所描繪的那樣屈膝拜迎、唯唯諾諾。但是楊閩齋以及后來(lái)的閩齋堂本將世德堂刊本中“對(duì)他大叫道”文字,改為“對(duì)他禮拜大叫道”,改動(dòng)顯得生硬牽強(qiáng),倒是與插圖發(fā)生了聯(lián)系。無(wú)論閩齋堂是因圖而改抑或是其他原因,繪工有意識(shí)尋求文本中的禮節(jié)因素,并片面抽取而繪為插圖,其主觀用意極為明顯。那就是,繪工的插圖客觀上將文本中的野蠻“妖猴”改造成戴著猴頭面具的儒家禮義君子了!

圖17,閩齋堂本《西游記》“行者澗邊迎接菩薩”、“行者辭三藏去求方”插圖,磯部璋贈(zèng)本第189、316頁(yè)。

圖18,楊閩齋本《西游記》第一冊(cè)第168頁(yè)“三藏問(wèn)老者借歇宿”、第179頁(yè)“行者撇三藏回東去”插圖,摘自《明清善本小說(shuō)叢刊初編》第五輯。

再看圖18“三藏問(wèn)老者借歇宿”插圖,圖中所描繪的是三藏師徒二人借宿之景。根據(jù)文本的描述,老者因行者相貌兇惡而害怕,繼而發(fā)生爭(zhēng)執(zhí),遑論行者向老者施禮作揖了;而圖中的行者立于師父身后,合掌禮拜,文質(zhì)彬彬,宛如一位戴著猴頭面具的儒生。這種改編在建本《西游記》中幾成模式化復(fù)制。繪工將被文本的細(xì)節(jié)扭曲,將桀驁不馴的行者塑造成為頗執(zhí)禮儀的“儒猴”,但誠(chéng)如行者自言:“老孫自小兒做好漢,不曉得拜人,就是見(jiàn)了玉皇大帝、太上老君,我也只是唱個(gè)喏便罷了。”[6]190繪工的插圖改造,抹殺了行者的的自由個(gè)性,淡化了文本對(duì)悟空性格的塑造。圖18“行者撇三藏回東去”插圖,描繪了悟空再殺了六個(gè)盜賊后,受不得三藏絮叨,撇下師父回東而去時(shí)的情景。原文道:“三藏急抬頭,早已不見(jiàn),只聞得呼的一聲,回東而去。”(第一冊(cè))[3]179悟空縱身一躍便不見(jiàn)蹤影。而插圖之中,悟空將去時(shí)仍回頭看師父,充滿著留戀之情。這體現(xiàn)出繪工試圖以儒家倫理改造文本的強(qiáng)烈意向,如此描繪,孫悟空便有“潑猴”、“妖猴”走向“儒猴”了。

除了孫悟空形象外,繪工還盡可能以儒家禮儀規(guī)范修飾、改寫(xiě)文本之間人物關(guān)系,并以插圖的形式加以強(qiáng)化。如圖19“行者允擒,妖精還女”插圖,文本自216頁(yè)提到了“行者見(jiàn)請(qǐng),遂進(jìn)坐下”(第一冊(cè))[3]216。下文在行者坐下之后,對(duì)三人的位置與狀態(tài)只字未提,內(nèi)容都是高老講述妖怪之事。但是繪工的插圖賓主分明,唐僧居于上座,高老居下座,行者在身邊侍候。這種改動(dòng),突出了師徒有別,也強(qiáng)化了儒家儀禮規(guī)范。即便在唐僧師徒到了西天,拜見(jiàn)佛祖,如圖20楊致和本“師徒拜佛”插圖,佛祖端坐于案桌之后,行者等跪拜案桌之前。其中佛祖蓄有須發(fā),宛若一長(zhǎng)者;而背景設(shè)置為廳堂,一如儒家官吏處理政務(wù)之所。畫(huà)面所展示的背景與人物關(guān)系也完全遵循著儒家倫理規(guī)范。

圖19,楊閩齋本《西游記》第一冊(cè)217頁(yè)“行者允擒,妖精還女”插圖,摘自《明清善本小說(shuō)叢刊初編》第五輯。圖20楊致和本《唐三藏出生全傳》第293頁(yè)“師徒拜佛”插圖,摘自《明清善本小說(shuō)叢刊初編》第五輯。

繪工通過(guò)插圖的禮儀位置設(shè)置,傳達(dá)了自己的立場(chǎng),寄予了對(duì)人物的褒貶。這主要體現(xiàn)在宴會(huì)情節(jié)的描繪上,傳統(tǒng)宴會(huì)以左為尊,如圖21“玉皇會(huì)眾仙宴如來(lái)”插圖,雖然玉皇請(qǐng)客,但主角是如來(lái),玉皇居其左,太上老君居其右。小說(shuō)文本沒(méi)有詳細(xì)交代眾神排列位序,繪工的排列體現(xiàn)了自己的理解,即如來(lái)當(dāng)在眾神之首。至于涉及到唐僧師徒的宴席,一般突出唐僧的重要性,如圖21之“老者款待三藏行者”以及圖22之“告老宴謝三位啟程”、“二老設(shè)宴款待四眾”等,唐僧均位居于左,體現(xiàn)了繪工對(duì)唐僧的尊重。其他如96回“員外請(qǐng)眾客伴三藏”插圖(楊閩齋本第六冊(cè)第74頁(yè))、79回“國(guó)王大宴老人四眾”插圖(楊閩齋本第五冊(cè)第50頁(yè))都以唐僧為上座。但是,圖23“三藏暗祝強(qiáng)飲素酒”描繪唐僧為白毛鼠精所逼而共飲素酒,唐僧居正座,白毛鼠精側(cè)坐侍候。其繪圖布局與圖23“假牛王與女仙飲酒”圖基本一致。這種男性居正座、女性陪侍的儀禮,暗示著建本繪工對(duì)女性的偏見(jiàn)。將此兩幅插圖與世德堂本同類(lèi)插圖比較如圖24,即可發(fā)現(xiàn)在金陵插圖中,牛王與女仙并坐于案桌前,唐僧也與白毛鼠精并坐,并坐即意味著地位的平等,側(cè)坐則意味著地位的從屬與附屬。由此可見(jiàn),在建本插圖中,繪工有意識(shí)地強(qiáng)化女性的附屬身份,洋溢著男權(quán)中心主義的傾向。這也是傳統(tǒng)儒家男尊女卑觀念的反應(yīng)。

圖21,楊閩齋本《西游記》第一冊(cè)第96頁(yè)、169頁(yè)插圖(7、14回)摘自《明清善本小說(shuō)叢刊初編》第五輯。

圖22,楊閩齋本《西游記》第一冊(cè)228頁(yè)(19回)、第三冊(cè)第82頁(yè)(47回)插圖,同上。

圖23,楊閩齋本《西游記》第五冊(cè)第87頁(yè)(82回)、第三冊(cè)239頁(yè)(60回),同上。

圖24,世德堂本《西游記》第60、82回插圖,見(jiàn)《古本小說(shuō)集成》第4輯68-70冊(cè)第1534、1535頁(yè)以及2092-2093頁(yè)碼。

再說(shuō)建本插圖世俗化。世俗化是《西游記》文本的重要特征之一。神魔小說(shuō)《西游記》雖取材于宗教,但與宗教的神秘性、超脫性有所不同,《西游記》流露出濃郁的世俗化特征。世俗化與神魔小說(shuō)的奇幻特征和諧交融,奇幻當(dāng)中流露出世俗,亦幻亦真,兩者相輔相成。但是,建本插圖中的世俗性卻成為消解神魔小說(shuō)崇幻尚奇的重要手段。同時(shí),在文本既有世俗性?xún)A向的基礎(chǔ)上,插圖也進(jìn)一步消解了宗教的神圣性。

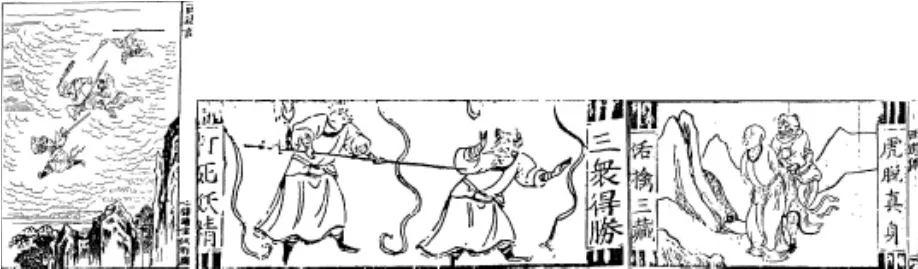

縱觀建本《西游記》插圖,由于受限于上圖下文的插圖體例,繪工不能充分展開(kāi)畫(huà)面,對(duì)于《西游記》中上天入地等神幻內(nèi)容只能采用象征、示意等虛擬化、程式化的藝術(shù)手法予以展示,同時(shí)繪工也深受傳統(tǒng)儒教“子不語(yǔ)怪力亂神”與朱子理學(xué)的影響等,因此《西游記》神魔小說(shuō)的玄幻特點(diǎn)在插圖中頗有折扣。相反,建本繪工以寫(xiě)實(shí)的手法詮釋神幻的內(nèi)容,因此插圖也流露出濃郁的世俗性特征。圖25“先鋒捧唐僧獻(xiàn)洞主”插圖,文本敘述:“(先鋒)脫真身,化一陣狂風(fēng),徑回路口上。見(jiàn)唐僧正念《多心經(jīng)》,被他拿住,駕長(zhǎng)風(fēng)攝將去了。”[4]250文本的描述充滿著奇幻的色彩;文本的“攝”變?yōu)榇瞬鍒D圖題的“捧”,插圖畫(huà)面實(shí)際所繪則是虎先鋒“駕”著唐僧;朱本插圖倒是更為實(shí)在,如圖26“虎脫真身活擒三藏”插圖,原文本中的“攝”、“捧”等神魔小說(shuō)特有的奇幻性動(dòng)詞,朱本插圖徑改為“擒”,便成了歷史演義、英雄傳奇小說(shuō)的常用動(dòng)詞了。繪工“子不繪怪力亂神”,文本超現(xiàn)實(shí)的奇幻描寫(xiě)被繪工寫(xiě)實(shí)化。其他如圖25“三眾再被三魔捉住”、“唐僧被妖攝入洞中”等插圖,文本描寫(xiě)都充滿著神話色彩,但插圖中均采用了寫(xiě)實(shí)手法,所謂唐僧被妖魔所捉,便成為唐僧為妖魔綁架的插圖。將神奇虛幻的文本描寫(xiě)坐實(shí),是建本《西游記》插圖常用的手法,幾演變成程式化的模式。

圖25,磯部璋贈(zèng)閩齋本上冊(cè)第250頁(yè)插圖(20回)、下冊(cè)第290頁(yè)(77回)、404頁(yè)(85回)插圖。

圖26,李卓吾評(píng)本第112頁(yè)第三十五回B面“心猿獲寶伏邪魔”插圖,楊閩齋本第二冊(cè)三十五回177頁(yè)“三眾得勝打死妖精”插圖,朱本第三冊(cè)77頁(yè)“虎脫真身活擒三藏”插圖,均摘自《明清善本小說(shuō)叢刊初編》第五輯。

將建本插圖與蘇州李卓吾評(píng)本插圖比較,即可進(jìn)一步理解建本插圖的寫(xiě)實(shí)性特征。圖26為李評(píng)本“心猿獲寶伏邪魔”插圖,文本描述:“那妖抵?jǐn)巢蛔。v風(fēng)云往南逃走。八戒、沙僧緊緊趕來(lái)。大圣見(jiàn)了,急縱云跳在空中,解下凈瓶,罩定老魔……。”(第2冊(cè))[3]177繪工即抓住了這一瞬間,將這一瞬間的故事予以定型,畫(huà)面展示了空中打斗的動(dòng)態(tài)過(guò)程。相比較而言,楊閩齋本插圖無(wú)法展示空中發(fā)生的場(chǎng)景,受制于畫(huà)面空間,楊本只能以線條象征空中打斗。“三眾得勝打死妖精”插圖畫(huà)面中,“三眾”也只繪出行者一人,人物動(dòng)作也停留在“擺姿勢(shì)”的虛擬化演示層面,更多地依靠讀者的想象予以完成。神魔小說(shuō)以奇幻見(jiàn)長(zhǎng),如以虛擬化的舞臺(tái)動(dòng)作演繹文本內(nèi)容,神魔小說(shuō)的神幻內(nèi)容難以充分展開(kāi),神魔小說(shuō)的魔幻色彩也被繪工改寫(xiě)為寫(xiě)實(shí)人生。

如上所述,建本繪工以現(xiàn)實(shí)人生描繪神仙鬼怪,借助于舞臺(tái)藝術(shù)的虛擬化動(dòng)作完成對(duì)神幻內(nèi)容的描繪,將神幻改寫(xiě)為世俗人生,以現(xiàn)實(shí)生活描繪玄幻內(nèi)容,其客觀效果是將神魔小說(shuō)世情化。在建本繪工那里,神魔小說(shuō)與英雄傳奇、歷史演義等其他小說(shuō)沒(méi)有本質(zhì)的區(qū)別。在朱子理學(xué)影響深遠(yuǎn)的建陽(yáng)地區(qū),“子不語(yǔ)怪力亂神”影響著繪工的插圖創(chuàng)作,插圖將神魔小說(shuō)的奇幻色彩理學(xué)化、寫(xiě)實(shí)化,神幻色彩為世俗人生替代。

建本《西游記》插圖的世俗化特征還表現(xiàn)在對(duì)對(duì)宗教人物的世俗圖繪方面,某種意義上進(jìn)一步強(qiáng)化了原文本的世俗性色彩。《西游記》文本中的主要人物唐三藏,建本插圖對(duì)于他的描繪也充滿著世俗化的色彩。圖27是楊閩齋與閩齋堂本第55回唐僧與蝎子精約會(huì)的插圖對(duì)比,由于繪工采取了寫(xiě)實(shí)的繪圖方法,“路傍女怪?jǐn)z去三藏”插圖中,女怪的神通依賴(lài)虛擬化的線條加以傳達(dá),畫(huà)面只繪出女怪架著唐僧的動(dòng)作;“女妖喚出女童掌燭”插圖則描繪了唐僧與女妖的親昵行為,至于“女妖引三藏床上做”插圖則更為直接展示了唐僧與女妖的近距離接觸。在深受理學(xué)影響的建陽(yáng)地區(qū),男女授受不清的思想對(duì)下層繪工有著根深蒂固的影響。如此大膽刻畫(huà)唐僧與女性的親昵舉止,繪工自有其主觀立場(chǎng),即以下層民眾的世俗觀點(diǎn)解讀唐僧。因此,唐僧的佛門(mén)弟子的神圣性被解構(gòu),唐僧也變?yōu)橐粋€(gè)有情欲的世俗化的唐僧。

圖27,磯部璋贈(zèng)閩齋堂本上冊(cè)671頁(yè)插圖與楊閩齋本三冊(cè)55回174頁(yè)插圖對(duì)比。

將金陵世德堂本與蘇州李卓吾評(píng)本的插圖與上述建本插圖作比較,即可以看出在塑造唐僧與女妖關(guān)系上,金陵插圖與蘇州插圖均有所顧忌,兩者均著意將唐僧書(shū)塑造為一個(gè)圣僧形象。如圖28李評(píng)本插圖中的唐僧顯得憂郁,對(duì)女妖的挑逗不予理睬,而不是如建本那樣施禮作揖,積極配合;世德堂本中的唐僧正在勸女妖吃下由行者變幻成的桃子,畫(huà)面中的唐僧顯得嚴(yán)肅而心有旁騖。在金陵、蘇州的《西游記》插圖中,唐僧形象與文本基本保持一致,即不為女色所動(dòng)。但是在建本插圖中,畫(huà)面中的唐僧與女妖極為親昵。建本插圖如此刻畫(huà)唐僧形象,無(wú)疑消解了原文本中佛教徒的神圣性。

圖28,《西游記》第55回李卓吾評(píng)本(第一冊(cè)第149頁(yè))與世德堂本(第六冊(cè)第111-112頁(yè))插圖對(duì)比,摘自《明清善本小說(shuō)叢刊初編》第五輯。

將宗教世俗化是建本插圖一以貫之的策略。建本插圖體現(xiàn)了建陽(yáng)地區(qū)繪工對(duì)宗教的接受,其中佛教人物造型的儒士化、道士化特征極為明顯。即以如來(lái)形象為例說(shuō)明,上文所列舉的圖20楊致和本《唐三藏出生全傳》“師徒拜佛”插圖之如來(lái)形象,畫(huà)面公堂的背景設(shè)置與人物的胡須等特征,使插圖更多地充滿著儒家和道家的色彩,這體現(xiàn)出下層繪工對(duì)于如來(lái)形象的接受。無(wú)獨(dú)有偶,在圖30朱鼎臣本“如來(lái)轉(zhuǎn)寺玉皇扳留”插圖中,中坐者如來(lái),左侍者玉皇,如來(lái)須發(fā)皆具,施拳作揖,穿戴亦如道士裝束,而其背景的廳堂設(shè)置也一如楊本,如來(lái)的“道士化”世俗化特征則更為明晰。再如圖29楊閩齋本“王母奉仙桃與如來(lái)”插圖,如來(lái)身穿儒服,施禮也并非雙手合十,完全呈儒生模樣。楊閩齋、楊致和、朱鼎臣本《西游記》插圖如出一轍的佛教人物造型,反映了繪工對(duì)于佛教的陌生。相反,在李評(píng)本插圖中,佛教人物均神圣而莊嚴(yán),如圖30李卓吾評(píng)本第8回“我佛造經(jīng)傳極樂(lè)”插圖,如來(lái)的形象遠(yuǎn)非建本的世俗性插圖可比。

圖29,楊閩齋本第一冊(cè)第七回91頁(yè)“王母奉仙桃與如來(lái)”插圖,第二冊(cè)26回71頁(yè)“觀音至觀中見(jiàn)大仙”插圖。

圖30,《西游記》第8回李卓吾評(píng)本(第一冊(cè)第55頁(yè))與朱鼎臣本(第一冊(cè)第158頁(yè))插圖對(duì)比,摘自《明清善本小說(shuō)叢刊初編》第五輯。

對(duì)于《西游記》文本中的儒道釋三教之爭(zhēng),繪工并沒(méi)有真正理解。圖29“觀音至觀中見(jiàn)大仙”插圖,描繪了觀音前去救治鎮(zhèn)元大仙的人參果樹(shù)場(chǎng)景。文本與之對(duì)應(yīng)的敘述是:“忽見(jiàn)孫大圣按落云頭,叫道:‘菩薩來(lái)了!快接快接。’慌得那福壽星與鎮(zhèn)元子共三藏師徒一起迎出寶殿。菩薩才住了祥云,先與鎮(zhèn)元子陪了話;后與三星作禮。禮畢上座。”(第2冊(cè))[3]71文本說(shuō)的很清楚,由于菩薩地位遠(yuǎn)比鎮(zhèn)元子要尊貴,所以鎮(zhèn)元子等要“迎出寶殿”,菩薩也要“禮畢上座”。但是插圖的描繪倒是觀音主動(dòng)拜見(jiàn)鎮(zhèn)元子,由于鎮(zhèn)元大仙居于圖左,其地位要比觀音更為尊貴。也就是說(shuō),《西游記》文本中的崇佛意識(shí)在插圖中被解構(gòu)。在建陽(yáng)地域的底層繪工看來(lái),佛教、道教、儒教的區(qū)別并不明顯,繪工更多的是以儒教與道家因素解讀佛教。這正是插圖將文本世俗化改造的體現(xiàn)。

綜上所述,建本《西游記》繁復(fù)出現(xiàn)的禮節(jié)化插圖正是繪工以儒家儀禮改造原文本的反映,而其以寫(xiě)實(shí)表達(dá)神幻、以世俗解讀佛教,均體現(xiàn)了建陽(yáng)地區(qū)下層民眾對(duì)于《西游記》的接受。誠(chéng)如葛兆光所言:“圖像資料的意義并不僅僅限于‘輔助’文字文獻(xiàn),也不僅僅局限于被用作‘圖說(shuō)歷史’的插圖,當(dāng)然更不僅僅是藝術(shù)史的課題,而是蘊(yùn)涵著某種有意識(shí)的選擇、設(shè)計(jì)和構(gòu)想,隱藏了歷史、價(jià)值和觀念。”[7]縱觀建本《西游記》插圖,正是明后期建陽(yáng)地區(qū)民眾價(jià)值與觀念的體現(xiàn),是特定時(shí)期民眾解讀《西游記》的生動(dòng)注釋與活化石。

]

[1] 吳承恩.西游記(楊閩齋本)[M]//《古本小說(shuō)集成》第四輯,上海:上海古籍出版社,1991.

[2] 吳承恩.唐三藏西游釋厄傳(朱鼎臣本)[M]//《明清善本小說(shuō)叢刊初編》第五輯,臺(tái)北:天一出版社,1985.

[3] 吳承恩.鼎鐫京本全像西游記(楊閩齋本)[M]//《明清善本小說(shuō)叢刊初編》第五輯,臺(tái)北:天一出版社,1985.

[4] 吳承恩.鼎鐫京本全像西游記(閩齋堂本)[M].上冊(cè),磯部璋編贈(zèng)閩齋堂影印本。

[5] 魯迅.中國(guó)小說(shuō)史略[M].上海:上海古籍出版社,1998.

[6] 吳承恩.西游記[M].黃素秋 注,李洪甫 校,北京:人民文學(xué)出版社,2010.

[7] 葛兆光.思想史研究視野中的圖像[J].中國(guó)社會(huì)科學(xué),2002(2):74.

東南大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版)2013年1期

東南大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版)2013年1期

- 東南大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版)的其它文章

- 全球貿(mào)易保護(hù)主義背景下技術(shù)性貿(mào)易壁壘研究述評(píng)

- 全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)下我國(guó)制造業(yè)FDI技術(shù)溢出效應(yīng)的實(shí)證研究

- 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的收入“門(mén)檻”效應(yīng)及其階段特征——兼評(píng)“中等收入陷阱”之說(shuō)

- 東南大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版)2012年總目錄

- 《水滸傳》忠義倫理的悲劇精神

- 《西游記》作者之爭(zhēng)和茅山乾元觀“閻希言師徒定稿說(shuō)”的優(yōu)勢(shì)