賴聲川:年輕一代劇作家在哪里?

周敏

賴聲川

1954年生于美國華盛頓,籍貫江西會昌,客家人,美國加州柏克萊大學戲劇博士。臺灣著名舞臺劇導演,現任臺北藝術大學教授、美國斯坦佛大學客座教授及駐校藝術家。1984年創立劇團表演工作坊。代表作有《那一夜,我們說相聲》、《暗戀桃花源》等。

2013年1月29日,賴聲川與東亞研究中心主任葉文心就戲劇創作進行對話。這是賴應邀回母校美國加州柏克萊大學的第一場活動。

創造了臺灣現代劇場奇跡的賴聲川像個局促的學生,講座開始前,在眾目睽睽下安靜地坐著,雙手放在膝蓋上,牛仔褲破了一個小洞。

一周之內他以駐校藝術家的身份做了四場演講。次日晚,太平洋電影資料館的電影院座無虛席。電影 《暗戀桃花源》在這里上映。這是1992年的國語版配上英文字幕。

30年前,學生Stan Lai(賴聲川)曾在這里看過上百部電影。他悄悄選了后排一個座位坐下,陪觀眾看完影片,才走到臺上,回答提問。“這里一直是我力量的源泉。很多戲是在這里初創的。我和乃竺(賴的太太)也在這里有了第一個孩子。”

1978年夏,賴聲川夫妻雙雙來到柏克萊。

他住過的公寓在柏克萊半山腰上,“街上匯聚了全世界最好的書店、唱片店,我每天一家一家經過,再往山上走回家。”

2月6日晚,賴聲川與訪學教授菲力蒲關于創意過程的對話使Durham Studio Theater座無虛席。“這個劇場對我很重要,好幾部戲都在這排的,制作成本是零。”博士生二年級時,賴在此排演了劇作家奧尼爾的戲《休伊(Hughie)》,這部劇被稱為“美國最優秀的獨幕劇”。

“在奧尼爾之前,美國只有劇院;奧尼爾以后,美國才有了戲劇。”美國著名戲劇評論家約翰·加斯納教授1953年12月在 《泰晤士報》評論。

在《休伊》中,賴聲川把舞臺簡單做成上世紀20年代紐約城中三流小旅館的樣子。舞臺上只有兩個演員:一個房客、一個值夜班的小混混。大段的對白在他們之間展開。指導教授看后稱贊:“你給奧尼爾的劇作下了全新的定義。”

年輕的賴聲川到處看戲。有天深夜,在舊金山一家劇院,午夜最后一場喜劇讓他寒意陣陣——觀眾們喝著啤酒,講著笑話,偶爾跟著劇情發出哄笑,沒有真正“入戲”。賴聲川困惑:“為什么觀眾不能與演員一起哭笑?舞臺與觀眾的聯系究竟在哪里?”

他發現自己無法回答這兩個簡單問題。

“那一陣我沒法不沮喪,就像押上了所有的籌碼,到頭來卻發現自己對最喜歡的這一行并不了解。”

1982年夏,來柏克萊訪學的戲劇專家Shireen Strooker向賴聲川介紹了荷蘭的劇團Werkteater。賴依循去了阿姆斯特丹。在一個公園里,能容納800多人的帳篷劇場,他聽不懂一句荷蘭語,但能感覺到觀眾與劇情一起呼吸。

他還第一次看到,戲可以這樣演:三名演員在醫生的辦公室演繹一名癌癥患者的故事,劇長90分鐘,卻只有一個觀眾——醫生。

賴聲川感覺到了戲劇的新生命。

1983年夏天,賴聲川完成學業回到臺灣,卻發現臺灣沒有戲劇,沒有劇院,沒有劇作家,沒有演出公司,甚至買不到他愛聽的相聲磁帶。他在柏克萊學到的所有東西都用不上。 “但除了這些‘沒有之外,我也看到其他有的東西,仍然有一群人對戲劇感興趣,愿意跟我合作。”

他遇到了金士杰,蘭陵劇社的創辦人。

“幾年的留學不僅教給我專業知識、批判精神,還給我植入這樣一種觀念:每一個環境都很獨特,你不能只把自己會的東西用在熟悉的環境里面。”

他決定丟掉柏克萊,做自己的戲。

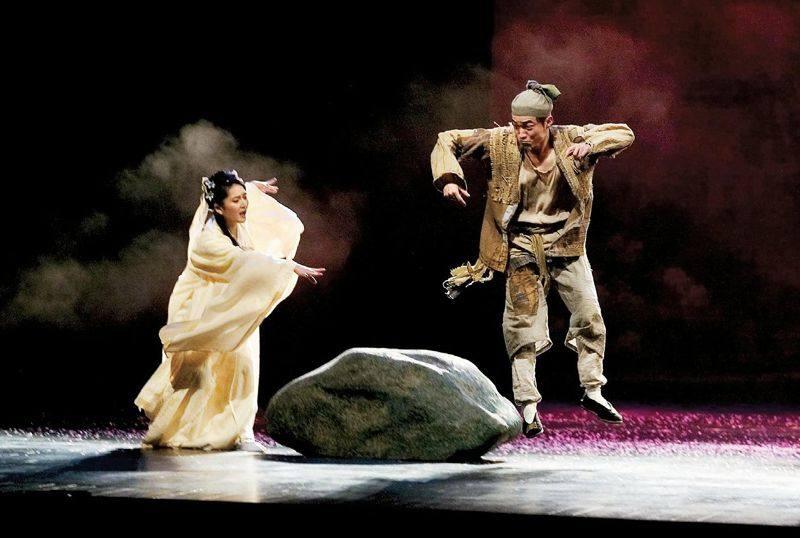

1984年11月,“表演工作坊”在賴聲音川臺北家中成立,客廳就是1986年在臺灣公映、并讓賴聲川揚名的《暗戀桃花源》的排練場。丁乃竺成為第一個“云之凡”,因為不用給錢。

重返柏克萊,當年青澀的學生已經成長,多部作品常演不衰。回首往昔,于賴聲川,這是一條不斷挖掘自己內心的長路。

南都周刊×賴聲川

80年代,理想“三人行”

南都周刊:媒體稱你是“最能代表華語戲劇藝術的劇作家”,你自己怎么看?

賴聲川:我們每個人都是時代的產物。我們這代人特別理想主義,理想來自艱難、動蕩的年代。我的父母經歷了內戰和1949年的逃難,與幾百萬難民一起來到臺灣,那可能是歷史上規模最大的離鄉背井,而且是單向的,只有離開,無法回去。這些記憶會影響我的創作。

南都周刊:上世紀80年代中期,臺灣雖然還在戒嚴,但是在藝術、戲劇以及學術界已經有了松動。你和侯孝賢、楊德昌一起經歷了什么?

賴聲川:我向他們學到太多東西。楊德昌是我至親的好友,我們經常沒事就在一起,出來吃飯,喝咖啡,看電影,聊很多。因為你要討論戲劇,就要談政治,談社會、人。楊德昌的電影《恐怖分子》三個主演就從我們這兒選的,拍完戲后三個人直接跟他去拍了電影。

侯孝賢也是觸動我靈魂的人。我在排練房排戲的時候,常常回頭一看,“喲,候導在這兒。”他就靜靜地坐在角落,看我們排戲。我也不知道有什么好看的。但他確實是在觀看我們創作的過程,甚至來選演員。候孝賢早期的電影,幾乎在《憂傷之城》之前拍的所有電影都是我寫的字幕。他有一種迷信:如果我寫字幕的話,他的電影一定大受歡迎。

南都周刊:這很有趣。

賴聲川:真的。有一次,我聽說他的電影拍好了,等著他給我打電話。他有一天真的打電話來了,說“《悲情城市》要去威尼斯”,我說“祝賀你!”然后他要我寫字幕。我問他什么時候要,他說“明天”,然后就來我家,把剪好的片子放給我看。很多臺詞還對不上演員的口形。他就給我解釋,哪里是畫外音,哪句話是誰說的。這是很奇特的經歷:《悲情城市》的導演給你解釋所有的細節。我也從中觀察他在藝術上的處理。

我們當時做的不僅僅是涉足政治禁區或者敏感話題,而是在尋找一種適合當時情形的藝術形式,或者一種新的表達方式。我不能把這叫“革命”,但它是一種創造,是內容與形式新的結合。我們不得不創造,因為沒有任何現成的東西可以跟隨。

那個時代很過癮,幾乎是想做什么就能做什么,但是沒錢哦,那個時候四百萬臺幣就可以拍部電影,不到一百萬人民幣。

南都周刊:《悲情城市》對臺灣當時的狀況做了很尖銳的批判。你的作品中似乎沒有這樣的“陰暗”?

賴聲川:我的表現形式不一樣。在陰暗的背景中演一個陰暗的故事,抱歉,這不是我的風格。陰暗的背景應該畫一點輕松的東西。這就是為什么《寶島一村》從抽泣、笑聲開始,來來回回,觀眾能看三個小時的原因。如果我把這個叫“策略”的話,好像我有意為之。實際上,這是人物身上自然而然發生的。

南都周刊:你的劇中偶爾也會出現死亡。你怎么看待死亡?

賴聲川:死亡也不一定就是陰暗的。我正在北京排的戲《如夢之夢》很多部分也是關于死亡的,戲的高潮大約出現在演出七個小時的時候,舞臺上會同時出現主人公的三個葬禮。我越來越覺得,劇場應該是能吸引觀眾走進來,面對現實與世界的地方。當然,很多劇場越來越走向娛樂,好萊塢就是典型的例子,可是讓人忘記現實是一種娛樂化的做法,面對現實才能讓觀眾對劇場有更深刻的認識,才能讓他們回到失去已久的地方。我們已經失去這種交流的儀式感太久了。

大學生沒有關懷

南都周刊:BBC等媒體都稱你為“華語世界里最有影響力的劇作家”,你如何影響年輕的藝術家?你的風格似乎很難模仿。

賴聲川:說起影響下一代劇作家,我很迷茫。首先這不是我的工作,也不是我能左右的,我也沒注意到有追隨者。問題的關鍵是,年輕一代劇作家在哪里?在中國,我還沒看到有出色的作品。有一次,我在上海戲劇學院講課,問研究生們:經歷了“文革”,開放了這么多年,我還在等待年輕劇作家出現,為什么?教室里沉默了好一陣,給了我一個很沉重的回答。

南都周刊:是否覺得大學生越來越功利?

賴聲川:是。我剛在上海戲劇學院教了一學期的課,他們很希望我用即興創作的方式做個戲。我想挖出他們心中重要的關懷,可是挖不出來。我的結論是:可能沒有。

南都周刊:你如何發展自己的戲劇創意?

賴聲川:你首先得給自己出難題,然后尋找解決辦法。這就是創意的過程。對今天年輕劇作家來說,就像潛水,要潛得深才行。可很多人沒這樣的勇氣。我希望年輕的劇作家可以來挑戰我,證明我錯了。否則,生活中這么多可寫的東西,怎么看不見呢?

南都周刊:我們看到你確實是對自己的內心進行著深度挖掘,同時也看到你讓劇情順其自然地發展。二者是否有某種平衡?

賴聲川:我的創作過程有點復雜,首先我們的戲當然要努力達到某個目標,但是我的工作一旦鋪開,得把這個目標拋開,讓它自然地引導你走向你該去的地方。我過去排戲,只需要告訴演員你是誰,他是誰,你站這兒,他站這兒。好,開始。沒有腳本,演員按照自己的理解演下去。很難模仿。但是如果有人想從我或者我們的作品中感受什么影響的話,他們得明白,我們首先是對自己要寫什么、要為觀眾奉獻什么,設定了很高的標準,這是最大的挑戰。

南都周刊:考慮過你的戲為誰而演嗎?

賴聲川:排《寶島一村》時,我反復對演員講,這不是為我們自己排的,是為我們的父輩排的;觀眾也不是為你們鼓掌,而是為你們扮演的角色。如果我們不排這部戲,眷村被拆光了,記憶也會消失。

臺灣缺少藝術良心,激烈的兩黨對立使政治像瘋狗,沒有藝術家敢碰。如果是綜藝節目和八卦新聞當道,這個社會就在墮落。劇場正是一個表達自由的社會論壇。

比如《如夢之夢》是我個人成長的轉變。我本來以為政治可以改變很多事情,但是現在明白,只有個人才能完成這種轉變。

南都周刊:選擇戲劇作為你個人的表達媒介,你快樂嗎?

賴聲川:如果你像我一樣的專業人士的話,你會覺得很受折磨。在亞洲,我們通常只有四天時間布置劇場。在美國,你們可以拒絕演出,可是在亞洲,如果我拒絕的話,這臺戲可能就永遠沒機會再演了。

所以,你得激進,也得讓步。你說我快樂嗎?也許吧。