寧夏典型草原土壤微生物特征對不同管理方式的響應

沈 艷,馬紅彬,謝應忠,許冬梅,趙 菲

(1.寧夏大學草業科學研究所,寧夏 銀川750021;

2.西北土地退化與生態恢復國家重點實驗室培育基地,寧夏 銀川750021)

草地土壤微生物是草地土壤養分轉化和循環的推動力,影響著植物對養分的吸收,是植物養分的重要來源[1]。土壤微生物在土壤形成和演化過程中起主導作用[2],是土壤肥力的活指標、土壤物質循環和能量流動的調節者[3]、土壤有效養分的儲備庫[4]。土壤微生物量(Soil Microbial Biomass,SMB)是土壤活性養分的儲存庫,作為土壤中物質代謝旺盛強度的指標,對環境變化敏感,對土地利用、農業生產活動和氣候條件有著積極的響應,能夠反映土壤質量的細微變化[5],可較早地指示生態系統功能的變化[6]。研究表明,雖然土壤微生物量在土壤中所占比例很小,僅占土壤有機物質的1%~4%[7],但其作用卻不容忽視,它是土壤中最容易被植物所利用的氮、磷等營養元素及土壤有機物質轉化的驅動力,與土壤中營養物質的循環緊密相關[8-9]。

寧夏典型草原主要分布在寧夏南部山區各縣,是寧夏主要的生態屏障和牧業基地。但是,長期以來的自然和人為因素致使草原植被遭到嚴重破壞。近年來,隨著退牧還草等工程的推進,寧夏典型草原先后采取了封育、水平溝改良等管理方式促進草地植被恢復,從而使草地土壤中對草原生態系統功能正常發揮起重要作用的微生物種類、數量和分布狀況也發生了變化[10]。因此,研究寧夏典型草原微生物特征對不同管理方式的響應,對探討不同管理方式對草地土壤質量及植被的影響具有重要意義,也可為該區草地科學管理和生態建設提供重要理論依據。

1 材料與方法

1.1 試驗區概況 試驗區地處寧夏云霧山草原自然保護區,位于寧夏回族自治區固原市東北部45 km處,地理位置為106°21′~106°27′E,36°10′~36°17′N。該區處于祁連山地槽東翼與鄂爾多斯臺地西緣之間,居黃河流域的上游和黃土高原的中間地帶。海拔1 800~2 100m,大部分在2 000m 以下,最高峰2 148m,地勢南低北高,南坡平緩,北坡較陡,為黃土覆蓋的低山丘陵區。土壤可分為山地灰褐土和黑壚土兩類。氣候屬半干旱氣候,年平均氣溫5℃,最熱月7月,氣溫在22~25℃,最冷月1月,平均最低氣溫-14℃左右。≥0℃的積溫2 370~2 882℃·d,年日照時數2 500h,太陽輻射總量525kJ·cm-2,年平均無霜期137d,年平均降水量445mm。

試驗區地帶性土壤為黑壚土。建群種和優勢種植物主要有本氏針茅(Stipa bungeana)、大針茅(S.grandis)、百里香(Thymus mongolicus)、鐵桿蒿(Artemisia sacrorum)、星 毛 委 陵 菜 (Potentilla acaulis)、茭蒿(A.giraldii)等。

1.2 試驗設置 試驗設9個處理,分別為未封育草地(放牧草地,DFWY),封育2年(DF2)、封育3年(DF3)、封育5年(DF5)、封育10年(DF10)、封育15年 (DF15)、封 育 20 年 (DF20)、封 育 25 年(DF25)草地和水平溝改良草地(DS10)。

1.3 研究方法 于植被生長旺季(2011年8月),在每個樣地按“S”形分別取0~5、5~15、15~25和25~40cm土層土壤,每個樣地同層土壤混合裝袋,帶回實驗室將其用四分法混合均勻,備用。然后測定細菌、真菌和放線菌三大菌類的數量,測定微生物量碳、氮含量及土壤有機質含量。土壤細菌、真菌和放線菌數量測定采用許光輝和鄭洪元[11]的方法。土壤微生物量碳、氮含量測定采用吳金水[12]的方法,有機質含量采用南京土壤研究所[13]方法。

1.4 數據分析 基礎數據用Excel錄入、計算及作圖,土壤微生物特征之間及其與土壤有機質含量的相關分析、AVONA方差分析采用DPS 7.05軟件進行分析。

2 結果

2.1 土壤微生物數量對不同管理方式的響應

試驗區0~40cm土層土壤微生物中,數量總體表現為細菌>放線菌>真菌(表1)。細菌占絕對優勢,占微生物總數量的89.03%~94.60%;放線菌數量次之,占微生物總數量的5.35%~10.89%;真菌數量最少,占微生物總數量的0.04%~0.31%。

各管理方式細菌數量均顯著高于未封育草地,細菌數量隨封育年限增加呈增加趨勢,以封育25年草地最高,為60.86×106cfu·g-1,占微生物總數量的92.03%;未封育草地最低,為8.79×106cfu·g-1,占微生物總數量的91.46%。放線菌數量對管理方式的響應與細菌數量變化趨勢相似,仍然以封育25年草地最高,為52.10×105cfu·g-1;未封育草地最低,為8.02×105cfu·g-1;水平溝改良草地放線菌數量僅高于未封育草地。真菌數量在各管理方式下則表現為封育5年最高,為79.09×103cfu·g-1,其次是封育25年草地,為61.75×103cfu·g-1,以封育3年草地最低,為18.31×103cfu·g-1。

表1 不同管理方式下0~40cm土壤微生物數量Table 1 Microorganism number in 0-40cm soil depth of desert steppe under different management modes

管理方式對土壤微生物總數量亦影響顯著(P<0.05),表現為隨封育年限增加,微生物總數量呈增加趨勢,水平溝改良10年草地的土壤微生物總數量比未封育草地高,低于5年以上封育草地(表1)。

對各管理方式下不同土層微生物數量分析發現(圖1),不同管理方式下土壤微生物集中在0~25 cm土層,占微生物總數量的77.3%~92.1%,表層土壤(0~5cm)并非微生物活動最旺盛的土層,而5~15cm土層微生物數量較高。

圖1 不同管理方式下不同土層土壤微生物數量變化Fig.1 Changes of microorganism number in different soil depth of typical steppe under different management modes

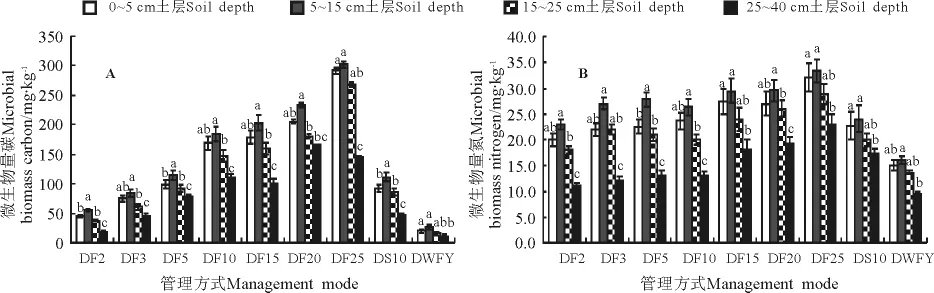

2.2 微生物量碳、氮對不同管理方式的響應

典型草原0~40cm土層土壤微生物量碳受管理方式的影響顯著(P<0.05),其值為18.50~252.04 mg·kg-1,表現為隨封育年限增加呈增加趨勢,水平溝改良10年草地微生物量碳與封育3年草地相當(圖2A),說明水平溝改良對草地土壤微生物量碳改善效果不明顯。9個處理中,封育25年草地土壤微生物量碳最高,其次為封育20年草地,最低的為未封育的放牧草地,說明典型草原在封育恢復過程中,恢復時間的延長對微生物量碳的積累有明顯的促進作用,而長期連續放牧則嚴重阻礙了微生物量碳的積累。不同土層土壤微生物量碳整體表現為5~15>0~5>15~25>25~40cm,即典型草原土壤微生物量碳最高的土層在表層之下,其原因與微生物數量的影響因素相似(圖2A)。

典型草原0~40cm土層微生物量氮變化與微生物量碳相比,變化較為平緩,但總體趨勢與微生物量碳變化相似,即封育時間能促進微生物量氮的積累,放牧對其有阻礙作用,水平溝改良對微生物量氮促進作用不明顯。不同土層土壤微生物量氮表現仍然以5~15cm土層最高(圖2B)。

2.3 土壤微生物特征與土壤有機質含量的相關性

圖2 典型草原土壤微生物量碳、氮對不同管理方式的響應Fig.2 Responses of microbial biomass carbon and nitrogen to different management modes in typical steppe

圖3 典型草原土壤微生物特征與有機質含量相關性Fig.3 Relationship between microorganism properties and soil organic content of typical steppe

草地生態系統土壤微生物活動能力的強弱受土壤狀況、牧草生長狀況、草地利用方式和強度等因素的影響,且對土壤環境的變化較為敏感。Person相關分析表明(圖3),土壤微生物特征與有機質含量顯著正相關,表現為土壤有機質含量與微生物總數量和微生物量碳、氮均呈現極顯著正相關關系(P<0.01),相關系數分別0.83、0.88和0.80;微生物總數量與微生物量碳、氮呈極顯著正相關關系(P<0.01),相關系數分別0.95和0.99;微生物量碳、氮之間亦呈極顯著正相關關系(P<0.01),相關系數為0.93。說明土壤微生物特征能較好地指示土壤肥力特征。

3 討論

土壤微生物是土壤中物質轉化和養分循環的驅動力,其周轉周期短,可以靈敏地反映環境因子、土地經營模式和生態功能的變化過程,常被用來評價土壤質量和研究退化生態系統中生物群系與恢復功能之間的關系。不同管理方式下,典型草原0~40 cm土層土壤細菌數量占絕對優勢,超過微生物總量的89%;放線菌數量居中;真菌數量最少。這與單貴蓮等[14]和曹葉飛等[15]的研究結果一致。一般認為,放牧使微生物量碳氮降低,也有試驗證明,放牧使高原草原土壤微生量碳、氮增加。適當放牧有利于微生物活性增強[16-17]。但是本研究中,由于放牧草地(未封育草地)長期超載自由放牧,植被低矮稀疏,草地退化嚴重,所以微生物量和微生物量碳、氮較低。而封育草地由于沒有家畜的放牧干擾,地上部生物量增加,不僅使較多的根量和凋落物輸入土壤增加土壤養分,而且增強了土壤的保水保肥效果,為微生物活動提供了豐富的能源物質[18-20]。因此,隨著典型草原封育年限的增加,微生物數量和微生物量碳、氮上升,這也與一些學者的研究結果一致[21-23]。水平溝措施下,雖然經過了10年的恢復,但其微生物數量及微生物量碳、氮仍低于5年以上的封育草地。可能是由于水平溝植被的恢復較慢,枯落物數量較少的緣故,另外則與水平溝整地時的土壤被深度翻挖,原來表層較肥沃的土壤被翻至深層有關。一些研究表明,表層土壤的微生物數量高于深層土壤,微生物數量具明顯表聚性[10,24],但在本研究中,典型草原微生物數量最大的土層并非0~5cm土壤,這可能是由于表層土壤受環境影響較大,返還土壤的枯枝落葉尚處于較大顆粒,不利于微生物的分解活動。相比之下,5~15cm土層的有機質顆粒更適合土壤微生物生長,從而使微生物數量和微生物量碳、氮較高,具體原因還有待于進一步研究。

土壤中的微生物一方面反映土壤中物質和能量代謝的旺盛程度,另一方面也反映了土壤的肥力狀況,是土壤肥力的重要指標[25]。本研究表明,土壤微生物總數量和微生物量碳、氮均與土壤有機質含量呈極顯著正相關,且微生物總數量和微生物量碳、氮之間也存在正相關關系,說明土壤有機質的增加能增加土壤微生物數量及微生物生物量,這與王俊華等[26]的研究結果一致。

4 結論

從生態恢復的角度看,在寧夏南部典型草原采取的一系列生態修復措施均能使土壤和植被發生變化,其中土壤微生物特征隨草地管理方式呈現不同的變異。長期放牧嚴重降低了土壤微生物數量及微生物量碳、氮,相比之下,對草地進行禁牧封育則能顯著提高土壤微生物數量及微生物量碳、氮。水平溝改良是典型草原區較普遍的草地改良模式,但本研究發現,其草地微生物特征并未表現出明顯的優越性。典型草原土壤微生物特征與有機質含量呈極顯著正相關關系,表明土壤微生物特征能較好地指示土壤肥力狀況。為正確評價寧夏南部典型草原的生態恢復模式的合理性、科學性及適應性,仍需進行多方面深入的研究。

[1] 姚槐應.土壤微生物生態學及其實驗技術[M].北京:科學出版社,2006.

[2] 黃昌勇.土壤學[M].北京:中國農業出版社,2000:50-64.

[3] Smith J L,Paul E A.The Significance of Soil Microbial Biomass Estimations[M].New York:Marcel Dekker,1990:357-398.

[4] Smith J L,Halvorson J J,Bolton H Jr.Soil properties and microbial activity across a 500melevation gradient in a semi-arid environment[J].Soil Biology and Biochemistry,2002,34(11):1749-1757.

[5] 薛萐,劉國彬,戴全厚,等.不同植被恢復模式黃土丘陵區侵蝕土壤微生物量的影響[J].自然資源學報,2007,22(1):20-26.

[6] 周濤,史培軍.土地利用變化對中國土壤碳儲量變化的間接影響[J].地球科學進展,2006,21(2):138-143.

[7] Brookes P C.The soil microbial biomass:Concept,measurement and applications in soil ecosystem research[J].Mirobes and Enviroments,2001,16:131-140.

[8] Anderson T H.Microbial ecophysiological indicators to assess soil quality[J].Agriculture,Ecosystems and Environment,2003,98:285-293.

[9] He Z L,Yang X E,Baligar V C,et al.Microbiological and biochemical indexing systems for assessing quality of acid soils[J].Advances in Agronomy,2003,78:89-138.

[10] 郭明英,朝克圖,尤金成,等.不同利用方式下草地土壤微生物及土壤呼吸特性[J].草地學報,2012,20(1):42-48.

[11] 許光輝,鄭洪元.土壤微生物分析手冊[M].北京:農業出版社,1986:287-289.

[12] 吳金水.土壤微生物生物量測定方法及其應用[M].北京:氣象出版社,2006:54-78.

[13] 中國科學院南京土壤研究所.土壤理化分析[M].上海:上海科學技術出版社,1978.

[14] 單貴蓮,初曉輝,羅富成,等.圍封年限對典型草原土壤微生物及酶活性的影響[J].草原與草坪,2012(1):1-6.

[15] 曹葉飛,方光新,蔣平安,等.長期圍欄封育對巴音布魯克山地草原土壤微生物的影響[J].新疆農業科學,2008,45(2):342-346.

[16] Bardgett R D,leemans D K.The short term effect s of cessation of fertilizer applications,liming and grazing on microbial biomass and activity in a reseeded upland grassland soil[J].Biology and Fertility of Soils,1995,19:148-154.

[17] 李香真,陳佐忠.不同放牧率對草原植物與土壤C,N,P含量的影響[J].草地學報,1998,6(2):90-98.

[18] 盛海彥,李松齡,曹廣民.放牧對祁連山高寒金露梅灌叢草甸土壤微生物的影響[J].生態環境,2008,17(6):2319-2324.

[19] 高雪峰,韓國棟,張功,等.荒漠草原不同放牧強度下土壤酶活性及養分含量的動態研究[J].草業科學,2007,24(2):10-13.

[20] 陳海軍,王明玖,韓國棟,等.不同強度放牧對貝加爾針茅草原土壤微生物和土壤呼吸的影響[J].干旱區資源與環境,2008,22(4):165-170.

[21] 王少昆,趙學勇,趙哈林,等.不同強度放牧后沙質草場土壤微生物的分布特征[J].干旱區資源與環境,2008,22(12):164-167.

[22] Singh S K,Rai J P.Soil microbial population and enzyme activity related to grazing pressure in alpine meadows of Nanda Devi Biosphere Reserve[J].Journal of Environmental Biology,2004,25(1):103-107.

[23] 趙帥,張靜妮,賴欣,等.放牧與圍欄內蒙古針茅草原土壤微生物生物量碳、氮變化及微生物群落結構PLFA分 析 [J].農 業 環 境 科 學 學 報,2011,30(6):1126-1134.

[24] 姚拓,馬麗萍,張德罡.我國草地土壤微生物生態研究進展及淺評[J].草業科學,2005,22(11):1-7.

[25] 王鑫,徐秋明,曹兵,等.包膜控釋尿素對保護地菜地土壤肥力及酶活性的影響[J].水土保持學報,2005,19(5):77-84.

[26] 王俊華,尹睿,張華勇,等.長期定位施肥對農田土壤酶活性及其相關因素的影響[J].生態環境,2007,16(1):191-196.