情感的無情感描繪

李黎陽

克里斯蒂安·沙德(Christian Schad,1895~1982)筆下這些于落寞中透露出某種焦慮與不安的矛盾形象,散發著一種令人過目難忘的魔力。這種魔力并非只來自精湛的技法,更多的是來自畫家與變革時代生活在繁華都市中的人們之間一種惺惺相惜的默契。

在西方現代藝術史中,沙德屬于被忽略的人物,因而我國讀者鮮能見到他的作品。但以藝術革新與藝術個性而言,沙德卻是德國現代藝術史中不可忽視的一員。事實上,沙德不僅以其“新客觀性”繪畫確立了在德國繪畫史中的地位,早在達達時期,他就創作出獨樹一幟的“沙德照片”(Schadografie)。這一走在時代前沿的先鋒之舉,使他在世界攝影史中也始終占有一席之地。

與馬克斯·貝克曼、奧托·迪克斯等一戰中應征入伍的德國藝術家截然相反,沙德以一份假證明逃避了兵役。當其他同齡人在戰壕中經歷血與火的慘烈洗禮時,他卻在瑞士的一家療養院里從事著藝術創作。

戰爭結束后,沙德先是在意大利住了幾年,在此期間結識了意大利女子馬爾切拉,與她相戀、結婚而后遷往那不勒斯,就是在那里,他們的愛情結晶來到了這個世上。客居意大利期間,沙德的古典情懷得以滋養,“意大利打開了我的眼界,讓我看到我的藝術意志和能力……在意大利,藝術是古老的,而古老的藝術常常比新藝術更新”。此時沙德的藝術觀開始發生轉變。1925年,沙德一家遷居維也納,在那里,沙德看到了君主政體覆滅后又一個腐朽世界的產生,他以文藝復興肖像畫的手法,通過對魏瑪共和國時期“高貴階層”(hautemonde)與“賤民階層”(demimonde)的描繪,影射這種腐朽與墮落。這種藝術追求恰好與德國藝壇當時的“新客觀性”潮流不謀而合。

“新客觀性”產生于一戰后的德國絕非偶然,它與動蕩不安的時代背景息息相關。“你如果想了解德國,就必須抓住這樣一個事實:德國,特別是普魯士,是一個倒立的金字塔。牢牢埋在地里的塔尖是普魯士士兵頭盔上的尖鐵,一切都是由它托著的。如果人們不特別謹慎,總有一天這金字塔會倒下來,毀了它本身,連帶還要毀掉許多其他東西。如果你能弄懂這金字塔是怎么倒下來的,你已對德國開始有一點了解了。”德國革命者威廉·李卜克內西(Wilhelm Liebknecht,1826~1900)一語中的。隨著在第一次世界大戰中的慘敗,德意志帝國在內憂外患的雙重夾擊下轟然倒塌,社會頓時陷入一片混亂,陰謀、殺戮、血雨腥風,最終,魏瑪共和國成立。歷經戰爭創傷、背負巨額賠款的壓力,年輕的共和國舉步維艱,朝不保夕。

身處亂世,藝術之路應向哪里去?戰爭的殘酷與傷痛雖將藝術家的心緒攪亂,卻使他們的目光變得更為犀利,感覺變得更為敏銳。隨著反叛狂熱逐漸冷卻,一些藝術家開始從各種對社會現實的爭論中獲得靈感,他們直接從未被美化的現實截取素材,將藝術創作作為進攻的手段,用以揭露當時社會生活中的陰暗面。這種創作取向,當時被稱為“社會批評的真實主義”(又被稱為“新客觀性”或“客觀現實主義”)。

1923年,時任曼海姆藝術館館長的哈特勞伯開始籌備一個展覽,旨在展示“那些用懺悔的承諾繼續或已經再一次變得忠實于明確的、有形的現實”的藝術家的作品。1925年,此展覽以“新客觀性”(Neue Sachlichkeit)為題正式拉開了帷幕。沙德沒趕上這個在曼海姆舉辦的展覽,但他于1929年參加了“新客觀性”在荷蘭阿姆斯特丹國立博物館的展覽。之后直到1942年,他才相繼在法蘭克福、慕尼黑和柏林等地舉辦畫展。

我們看到,對待戰爭的不同態度、不同選擇,戰爭中的不同經歷決定了沙德與同時代畫家不同的藝術風格,比如前面提到的迪克斯,盡管在現代藝術史上他們都被歸為“新客觀派”,但沙德描繪的精致人物與迪克斯描繪的殘肢人物卻有著天壤之別。同為揭示戰后生活的殘酷與“暴力”,劫后余生的迪克斯選擇的是一種赤裸裸的、摻雜著血淚的直觀呈現,而沙德選擇的則是冷冰冰的、帶有某種距離感的客觀再現。

作于1927年的《圣熱那亞·德·安諾克爾伯爵》是沙德的代表作。畫中,衣冠楚楚的伯爵站在由城市建筑及身著透明晚裝的濃妝艷抹的女郎組成的背景前,他身著黑色的晚禮服,白襯衫、黑領結,上兜里露出疊得整整齊齊的手帕,雙手插在西服的下兜里,向觀眾投來冷漠的一瞥,這樣的目光使人過目難忘。他身后女郎身上的透明裝束是沙德畫作的標志性特征,這一層薄紗下面是清晰可見的裸體。紅衣女子背對觀者,綠衣女子正對觀者,而她們的注意力卻并不在伯爵的視線之內,她們側著臉望向別處。背景中建筑物窗戶透出的黃色燈光告訴我們,這幅畫表現的是城市中的一個夜晚。這是一個怎樣的夜晚?杯光艷影、歌舞升平中,仍有說不盡的寂寞與孤獨徘徊在心中,那冷漠的眼神,折射出的是現實的危機與理想的破滅嗎?

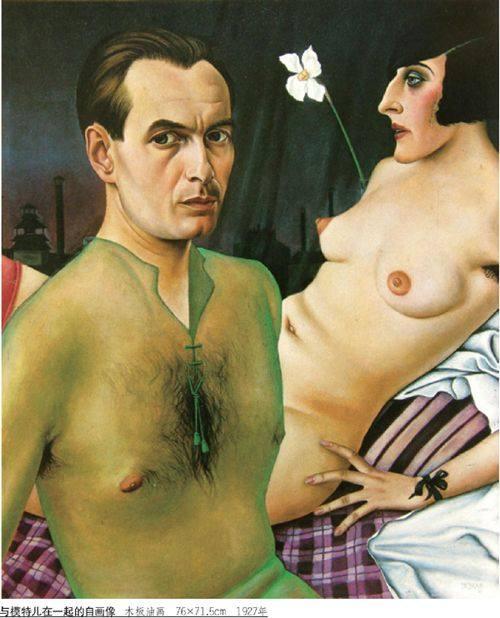

他同年創作的還有《與模特兒在一起的自畫像》。坐在床邊的畫家冷眼望向觀眾,他身著綠色的透明上衣,敞開的領口像是撕開的皮膚,給人以荒誕、神秘之感。他身后的裸體模特兒躺臥在床上,左臉頰上有一道長長的傷疤,她正面無表情地凝視著前方。從她的身后,斜伸出一枝白色的鮮花,與她左手腕上的黑色絲帶、右腿上紅色長筒襪露出的一個邊角以及身體下的紫格床單一起,為整個畫面帶來了色彩的制衡及某種情節提示。而背景,則仍是被簾子遮在窗外的朦朧的城市建筑。沙德的作品,通過清晰的線條和生動的眼神表達畫家的情感,但這種情感在形式上所表現出的卻是一種無情感描繪。他運用精湛的技法,客觀地描繪出畫中人物的神情,看似無動于衷,卻在那精致美麗的外表后,掩藏著畫家對于社會和人性的評價。那些透明的、裸露的服裝,則是對性偽裝信號的一種解除。

在維也納,沙德以城市為背景,圍繞著痛苦的虛構觀點,創造出一個風景如畫的、迷人的、放蕩不羈的世界。也是在這里,沙德的個人生活發生了變化,他那性格乖僻的妻子厭倦了3年的婚姻生活。分居后,沙德于1928年移居柏林,馬爾切拉則返回羅馬,不幸于1931年在一次游泳中罹難。

在柏林的這段時期,瑪麗亞·斯潘格瑪歇爾,一個被稱為麥卡的女子出現在沙德的作品中,她是沙德的情人,她的肖像一再被沙德描繪。他為她畫的第一幅肖像《高貴的配角演員》作于1928年,體現出沙德的典型風格:時髦的發式,裸露肩膀的晚裝,被輕微放大的雙眸,畫中人物不露聲色地凝視著觀者。藝術家將他自己的名字簽在人物的前臂上,就像是一個Schad牌商標。同樣的“商標”還出現在《索尼亞》(Sonja,1928)中。一襲黑色透明晚裝的索尼亞,波浪短發、殷殷紅唇,妝容精致、神情漠然,右手的女士煙嘴上是燃了一半的香煙,繪有駱駝圖案的煙盒被隨意置于她面前的餐桌上。在她身后餐桌的桶中,露出一瓶尚未開啟的香檳。這種看似漫不經心的安排,向我們透露出明確的信息:這是索尼亞的一種生活常態。背景中各露出半個上身的兩位男子均身著西裝外套,紅衣男子的半個黑色領結再次提醒我們,這是一個觥籌交錯、鶯歌燕舞的夜晚。沙德運用紅、粉、金與黑、白、灰的對比,加之褐色的呼應,賦予畫面一種整體的和諧。索尼亞左肩上粉色的裝飾花朵為她那頗為男性化的形象增添了一抹女性的嫵媚。事實上,沙德筆下的這一類形象不僅僅是為表現“這一個”,而是要表現更多此類新的“大城市生活懶散的女子”的典型形象。

沙德以古典的技法精心描繪現代都市中的人物,這些人物盡管衣著體面、神情高貴,卻處處傳達出冷漠的疏遠與間隔,即使身處燈紅酒綠的社交場所,周遭的喧囂也驅不散心中的焦慮與不安。或許畫家想要表現的,正是那個混亂年代集體的焦慮與漠然。還有背景中的城市建筑和風景,它象征著都市中每一個美妙、灼熱的夜晚,也是城市暴力的一個個庇護所。

我們知道,二戰后,紐約替代巴黎成為國際現代藝術中心,在美國興起的抽象表現主義無可爭議地成為戰后第一個國際性藝術潮流。而當時作為戰敗國的德國,最渴望的就是國際化,渴望迅速回歸到國際群落中,被承認是一個平等的伙伴。因此抽象語言在當時的聯邦德國備受推崇,甚至被視為一種道德力量。聯邦德國的藝術家希望借此國際性的藝術語言締結和促進友誼,重歸國際藝壇。盡管當時在卡爾·霍費爾和維利·鮑邁斯特之間,圍繞現實主義與抽象主義的沖突進行了曠日持久的論戰,但在當時的國際環境下,抽象語言最終順理成章地融入了國際藝術主流。但是,我們應該知道,類似這樣的論戰永遠不會休止,因為藝術就是在這樣的你來我往中轉承起伏的。事實上,當時被視為進步立場的抽象繪畫,后來又被批評為“對現實的逃避”;而當后來充斥著廣告和消費主義的流行藝術被視為一種現實主義的總復興時,曾被視為“倒退”甚至遭受批判的“新客觀性”繪畫又重獲好評,它刻意為之的“客觀性”也終被視為其獨特的貢獻,而不再被視為從藝術史的真實道路上的一種偏離。至此,人們才將這些藝術家的社會批判立場,他們對日常現實的嚴肅觀點以及他們對物品魔力的幻想,與納粹時代的偽現實主義明確區分開來。

與西方現代藝術史上那些轟轟烈烈的人物相比,沙德似乎“沉寂”得太過長久,然而個性獨特的藝術總是會穿越時光的隧道,歷久彌新。就像沙德,盡管他的藝術長期游離于主流藝術之外,但人們并未將其遺忘。在沙德生前,他的藝術已有幸被人們重新發現。在米蘭和柏林,1972年和1980年先后舉辦了沙德藝術的大型回顧展,隨之而來的,是對他的藝術的廣泛關注與研究。無論是“沙德照片”還是他的“新客觀性”繪畫,在帶給我們視覺享受的同時,還時刻提醒我們:藝術之路盡管危機四伏,卻永遠不會終結,峰回路轉,又是一個別樣的天地。