萊維:學術超男還是政治掮客?

2011-12-29 00:00:00王猛

看世界 2011年15期

統治者與知識分子之間的關系有很多種,有的趕盡殺絕,有的“倡優畜之”。美國前總統肯尼迪在任期間,曾把大詩人弗洛斯特禮遇到白宮,然后對世界宣稱:權力使人腐化,詩歌使人凈化。類似的例子還有很多:腓特烈大帝之于伏爾泰,羅斯福之于托馬斯·曼,墨索里尼之于龐德……

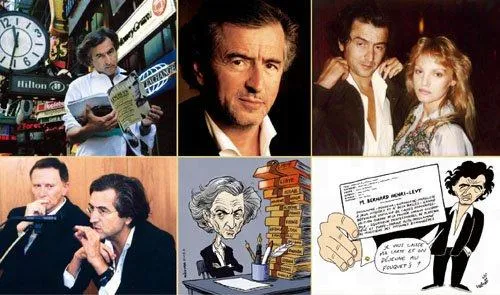

法國總統薩科齊貌似得到了以上真傳。在近期法國插手利比亞的事務中,貝爾納·亨利·萊維就扮演了相當重要的角色。作為哲學家、記者、公共知識分子,萊維在法國也有著電影明星般的地位。

與總統亦敵亦友

法國挑頭干預利比亞局勢,有人說是薩科齊為了提高國內的支持率,還有人說是因為薩科齊曾盛情款待卡扎菲卻沒有得到被許諾的大訂單,他需要復仇。利比亞戰事剛起,貝爾納·亨利·萊維就向愛麗舍宮打去電話,他告訴薩科齊,自己決定去利比亞反政府武裝占據的班加西。在以法國總統朋友的身份與利比亞反政府武裝分子見面后,萊維首先說服薩科齊接見利比亞反政府武裝的代表團,然后又促成法國承認利比亞反政府武裝合法。在這個過程中,萊維讓薩科奇瞞著自己的外交部長朱佩。

萊維與薩科齊早在1983年就認識了。他們一起在阿爾卑斯山滑雪,在里維拉度假。后來他們還是住在巴黎富裕郊區紐利的鄰居。1990年代初,萊維是首批主張干預波斯尼亞戰爭的法國知識分子之一,當時還只是個部長的薩科齊不顧強大的反對力量力挺萊維。法國大選,萊維的書出版后,薩科齊和第二任妻子離婚,娶了超級模特和歌星卡拉·布呂尼。而布呂尼和萊維早就認識,萊維最初是通過好朋友讓保羅·昂托萬,后來通過他女兒賈斯汀·萊維認識布呂尼的。在和薩科齊結婚之前,布呂尼已經和讓保羅·昂托萬同居,此人的兒子作家和哲學家拉爾·昂托萬吸引了她的眼睛。于是布呂尼離開老子找兒子,當時兒子拉斐爾·昂托萬已經和賈斯汀·萊維結婚了。賈斯汀·萊維的婚姻因而解體。

在面臨感情和婚姻危機時,別人讀書療傷,萊維的女兒賈斯汀卻寫書療傷。在其暢銷一時的自傳體小說《沒什么大不了》里,那個導致女主人公婚姻破裂的“第三者”原型就是布呂尼——能讓如今的第一夫人爭風吃醋,賈斯汀·萊維可不是簡單的角色。

種種事件不斷考驗著兩人的關系,薩科齊2007年競選法國總統期間,萊維不僅支持薩科齊的對手,還公開了薩科齊拉攏他失敗的故事。“現在我聽見這個排外、封建、可能正如他的對手所言很殘酷的薩科齊在說話。這個男人看政治有著戰士的眼光,他讓關系歇斯底里,相信人們要么站在他一邊,要么就是反對他。他不關心思想,只關心人際關系和友誼。”

“美國沒有這個級別的人物”

萊維是一個出生在阿爾及利亞的法國籍西班牙裔猶太人,1968年進入巴黎高師攻讀哲學,他的老師包括大名鼎鼎的德里達和阿爾都塞。“五月風暴”期間積極參與“毛主義”與“馬列共產主義青年聯盟”等激進左翼活動。1971年獲得哲學教師資格,隨后作為戰地記者前往孟加拉國,介入反抗巴基斯坦的獨立戰爭,并成為穆吉布·拉赫曼總統的顧問。在1973年返回法國后,萊維先后在斯特拉斯堡大學與巴黎高師任教,并曾進入密特朗總統的專家班子。1977年發表《帶著人性面目的野蠻》,在左翼內部發起對馬克思主義和斯大林主義的批判,成為所謂“新哲學”運動的領袖人物而聲名鵲起。在不到30歲的時候,萊維已經是法國引人注目的青年哲學家、政治活動家、記者和公共評論家。

此后30年,萊維成為公共傳媒的超級明星:他是哲學家和作家,發表30多部著作,包括理論性著作《上帝的遺囑》和《法蘭西意識形態》以及獲獎小說《心魔》,并在耶路撒冷創辦萊維納斯研究中心;他是影視制片人和導演,作品包括紀錄片《波斯尼亞》、《薩拉熱窩死亡中的一天》和故事片《晝與夜》;他創辦雜志和擔任出版社顧問,從1979年隨“無國界醫生”奔赴柬埔寨,到2003年作為希拉克總統的特使前往阿富汗,都可以看到萊維的身影。

在其暢銷美國的《誰殺了丹尼爾·珀爾?》一書中,萊維聲稱查出了《華爾街日報》記者珀爾在阿富汗遭綁架后被害的真相。他認為,珀爾的死是“國家犯罪”,因為珀爾了解很多巴基斯坦情報部門與核科學家以及基地組織之間的關系。他為寫書調查了一年,去巴基斯坦、印度、歐洲和美國調查。人們稱贊萊維為寫書而出入危險之地的勇氣,但他的書缺乏嚴謹、他對巴基斯坦社會的諷刺性描述,以及描寫波爾想法時的自由發揮都受到專家的指責。

此外,萊維還創建了一個反種族歧視團體,以幫助法國的阿拉伯人和黑人。最近他還在Twitter上發起倡議,要求大家支持攻擊突尼斯官方網站的黑客團體,并且非常得意自己的倡議起了作用。他是無可匹敵的媒體知識分子,在幾乎每一次知識界的抗議書中都有他的簽名,在所有重大的公共辯論中都有他第一時間發出的激昂聲音……《名利場》雜志在一篇萊維的特寫中,甚至稱他是“超人與先知,我們美國沒有這個級別的人物”。

學術只是他的工具

在媒體界順風順水的萊維一到知識界就慘遭圍剿。過去五年,至少有四部關于萊維的傳記著作在法國問世,其中有三部是批評性的,2006年出版的《一個法國冒牌貨》更是充滿攻擊性。

柏林墻的倒塌是歐洲左翼在道德情感上無法彌合的傷痛。于是,萊維這種毫無擔當的投機分子才得以乘虛而入。萊維于1973年告別激進左翼立場,那年索爾仁尼琴的《古拉格》在法國出版,正是閱讀索爾仁尼琴使他“幡然覺醒”。因為正統左翼中具有第一流的見識與道義感的大思想家們的遲疑與延宕,才讓這個三流貨色找到了自己獨特的位置。雖然此后他倒向右翼,但他依然聲稱自己是“另類的左翼”。

2007年法國總統大選,萊維的“新哲學運動”同志已經倒向了保守派,公開支持薩科齊的競選,而萊維卻拒絕了薩科齊的招安。他在最近的電視訪談節目中適時地譴責“自由放任派”導致的金融危機。他的小聰明幫他發明了各種標簽:他是“反反美主義”,而不是親美主義;他作為左翼的使命是捍衛普世人權,是反抗所謂“伊斯蘭極權主義”。他用諸如此類的似是而非的概念來標榜自己的獨特政治立場。

實際上,從萊維最初嶄露頭角開始,各種批評與責難就與他如影隨形。有些是人身攻擊,有些是文人相輕,有些是出于嚴肅的學術批評,有些是因為政治立場的分歧。的確,萊維的顯赫權勢與精英地位會讓許多他的“劣等同類”因羨慕嫉妒而心生仇恨,如一位畫家所說,“他英俊、他才華橫溢、他富有、他有位美麗的妻子——當然,他們會恨他。”但對萊維的非議并不能以這種低級的陰暗心理來一并打發。他的炫耀虛榮和故作驚人之語的風格以及令人發指的自戀氣質,會讓許多嚴肅正派的人深感厭惡。但個人風格與氣質問題還在其次,關鍵是他的著作文章在品質上十分可疑:他的理論性文字有概念錯亂,他的歷史性寫作有誤用的硬傷,他的調查紀實性報道有失實甚至虛構。無論對他的各種指控在分寸上是否公允得當,這些問題都著實存在,更與他顯赫的公共聲譽形成強烈反差,這使萊維在法國學術界幾乎成為一個笑柄。

其實這都是可以原諒的。誰忍苛求一個帥氣的男人擁有高深的思想?或許人們耿耿于懷的只是萊維無休止的自戀。在會見班加西反對派的過程中,萊維不僅讓薩科齊瞞著自己的外交部長朱佩行事,還讓他對德國人保密,因為德國人一直對支持利比亞反對派持保留態度,德國媒體則把薩科齊和萊維比作“一對極端自大狂”。

在《黑暗時代的左派》末尾,萊維似乎把自己比作死在納粹手里的抵抗運動偶像讓·穆蘭。但是,與其說萊維是“死掉的圣徒”,倒不如說是全球化大生產時代的左派預言家。至少在利比亞,他押對了寶。