我國通識教育與專業教育的制度變遷

——基于新制度經濟學的視角

張富生

(南京大學教育研究院,江蘇南京 210093)

我國近現代高等教育歷盡滄桑已逾百年。一切真歷史都是當代史[1]。對于正處于轉型期的當代中國,以史為鑒,無疑具有重要的現實意義。通識教育與專業教育是學術領域長期關注的論題和實踐領域經久不衰的熱點,其制度變遷對高等教育發展具有重要意義。有學者指出:在美國“通識教育的演進史就是大學發展史的主軸或縮影。通識教育在大學里受到重視程度的起起伏伏,正好說明了大學每一階段的蛻變”[2]。事實上,專業教育的演進對美國大學發展同樣產生重要影響。與美國類似,通識教育和專業教育的制度變遷在我國近現代高等教育史上具有重要意義。

國內學術界對于通識教育和專業教育已有比較充分的研究,但目前大多數的研究主要關注通識教育和專業教育的內涵、淵源、價值、關系等理論問題以及課程開設、教學組織等實踐問題,而將兩者放入中國近現代史這一歷史框架并從新制度經濟學視角對其制度變遷進行研究的則較為少見。我國近現代高等教育中通識教育與專業教育制度變遷的歷史脈絡是什么?這一脈絡的產生與發展機制是什么?從我國當前的通識教育和專業教育的現狀中可以得到什么樣的啟示?這些正是本文所要關注的問題。

一、鴉片戰爭至清朝末年:專業教育被引入中國

我國近代的高等教育,是在鴉片戰爭后洋務運動時期逐漸發展起來的。洋務派開辦的學堂主要有三類:語言學堂、軍事學堂以及科技學堂。語言學堂以西式教育為主,初期只關注“西文”,即西方各國的語言文字,主要課程包括英語、法語、俄語、德語等。但后期洋務派逐漸認識到,“西人制器尚象之法,皆從算學出,若不通算學,即精熟西文亦難施之實用”[3],于是也開始傳授推算格致之理。軍事學堂與科技學堂則更是專精于軍事學科和工程技術學科這樣的“西藝”,前者主要包括海圖、測量、軍事、炮法、水雷、槍炮、駕駛、管輪、制造等科;后者主要包括電磁學、國際電報規約、儀器規章、材料學、算學、制圖、汽機、化學、礦學等科。在學習西方的同時,不少洋務學堂都開設一定量的傳統的經史課程,例如廣州同文館、天津武備學堂、南京礦務學堂等。

維新變法期間,著名的京師大學堂創立,其課程設置幾經變故。在1898年頒布的《京師大學堂章程》中,課程分為溥通學和專門學兩大類。前者主要包括經學、理學、中外掌故學、諸子學、初級算學、初級格致學、初級政治學、初級地理學、文學和體操學,這是全體學生必修的;后者主要包括高等算學、高等格致學、高等政治學(包括法律學)、高等地理學、農學、礦學、工程學、兵學、衛生學(包括醫學)。學生溥通學卒業后,各選一門或兩門專門學課程[4]。該章程同時指出:“功課之完善與否,實學生成就所攸關,故定功課為學堂第一要著”,并要求功課“以實事求是為主,固不得如各省書院之虛應故事,亦非如前者學堂之僅襲皮毛”,“其功課書悉各該本國原本”[5]。

“壬寅—癸卯學制”的出現,是我國正式學校系統制度產生的標志。“癸卯學制”是我國近代教育史上第一個付諸實施的學制,該學制的高等教育部分主要由高等學堂、大學堂和通儒院組成。高等學堂的學科,按照學生入學志愿被分為三類:第一類學科預備升入經學科、政法科等;第二類學科預備升入格致科、工科等;第三類學科預備升入醫科[6]348-349。這三類學科的課程設置雖然由于各自的學習方向不同而有所區別,比如第一類學科強調歷史、法學、理財學等,第二類學科強調物理、化學、地質等,第三類學科強調化學、動物、植物等,但是它們都有公共必修課程,比如人倫道德、經學大義、外國語等。大學堂分為經學、政法、文學、醫科、格致、農科、工科和商科八科,各科內部劃分精細,“以各項學術藝能之人才足供任用為成效”[7]572。

二、辛亥革命至民國末年:轉向通識教育

1912年9月,北洋政府教育部根據臨時教育會議的決議,制定并公布了“壬子學制”。隨后又陸續頒布了包括《專門學校令》、《專門學校規程》、《大學令》、《大學規程》在內的各種學校法令法規。1913年,這些法令法規和“壬子學制”被綜合起來,稱為“壬子—癸丑學制”。《專門學校令》明確規定,專門學校的宗旨是“教授高等學術、養成專門人才”[7]639。而《專門學校規程》中,具體規定了各專門學校的宗旨、學科、課程等,并對各專門學校的公共必修科目作了規定。

《大學令》明確規定,大學的宗旨是“教授高深學術、養成碩學閎材、應國家需要”[7]640。大學分為文科、理科、法科、商科、醫科、農科、工科,以文、理二科為主。須合于下列各款之一,方可得名為大學:文理二科并設者;文科兼法商兩科者;理科兼醫農工三科或二科一科者[8]。大學預科修業年限為三年。《大學規程》將大學分為文科、理科、工科等七科,共39門。其中規定,預科分為三部:第一部志愿升入文科、法科等;第二部志愿升入理科、工科等;第三部志愿升入醫科。各部除分科課程外都有統一的基礎課程。

1921年,全國教育會聯合會在廣州召開第七次代表大會,討論學制改革問題,并提出了新的學校系統草案。1922年,北洋政府教育部在濟南召開學制會議,將全國教育會聯合會通過的學校系統草案稍加修改,同年11月以北洋政府的名義公布了《學校系統改革令》,這就是所謂“新學制”,又稱“壬戌學制”。該學制保留以前的單科大學制度,但取消了大學校預科制度。該學制同時規定,大學校采用選科制。1924年,北洋政府教育部頒布了《國立大學校條例》,宣布廢除1912年和1913年先后頒行的《大學令》和《大學規程》。該條例規定國立大學各科設立學系,學習課程采用選科制,并規定國立大學暫設預科[9]121-122。

1929年,《中華民國教育宗旨及其實施方針》公布,該宗旨及方針以三民主義為中心,強調在世界實用科學之基礎上發展高等教育。1929年頒布的《大學組織法》規定:大學分文、理、法、教育、農、工、商、醫八學院,須具備三學院以上者,方得稱為大學;且三學院必須設置理學院或農、工、醫學院之一[9]140。不具備三學院以上條件者,稱為獨立學院。這一規定實際上取消了單科大學制度。同年頒布的《大學規程》中強調:大學及獨立學院各科除黨義、國文、體育、軍事訓練及第一、第二外國語為公共必修科目外,須為未分系之一年級設置基本科目。該《大學規程》還規定大學各學院各科課程得采學分制,但學生每學年修學分須有限制,不得提前畢業。1931年,國民政府教育部公布《學分制劃一辦法》[9]141。

1937年抗日戰爭爆發后,中國面臨“戰時教育”和“平時教育”關系的問題。國民政府確立抗戰與建國雙管齊下的國策,“戰時要當平時看”,認為建國需要人才,教育因此沒有中斷。為了加強對大學的管理,國民政府于1938年通過了《文理法三學院各系整理辦法草案》。該草案規定必修科目,注重學術廣博基礎的培養,將文理法各科的基本學科定為共同必修,然后要求學生專精一科。而且,對于大學科目的設置,力求統整與集中,使學生對于一種學科的精要科目,能充分修習。該草案同時規定,大學各學院第一學年注重基本科目,不分學系,第二學年起分系。同年,國民政府頒布了《文理法三學院共同必修科目表》、《農工商學院共同必修科目表》。1939年,頒布了《文理法農工商各學院分系必修及選修科目表》。1944年,國民政府又對文、理、法、師范四學院的公共課程進行了修訂[10]41。

三、新中國成立至“文革”結束:專業教育的強化

1950年,中華人民共和國教育部(以下簡稱“教育部”)[注]成立于1949年11月1日。1985年6月18日,改為中華人民共和國國家教育委員會(簡稱“國家教委”);1998年3月10日,改為中華人民共和國教育部。發出高等學校文學院各系、法學院各系、理學院各系的課程草案。草案規定文法學院要培養參加財政、經濟、政治、法律、文化、教育等工作的高級建設人才,理工學院要培養新民主主義建設中高級的科學技術專門人才。1951年,中華人民共和國政務院[注]成立于1949年10月21日。1954年9月17日,改為中華人民共和國國務院。頒布了《關于改革學制的決定》,仿照蘇聯的做法,將高等學校分為綜合性大學、專門學院和專科學校,認為高等學校應在全面和普通的文化知識教育的基礎上給學生以高級的專門教育,為國家培養具有高級專門知識的建設人才。

1951年至1953年,國家開始統一計劃下的大規模的院系調整。這次院系調整的方針是,以培養工業建設干部和師資為重點,發展專門學院和專科學校,調整綜合性大學。具體調整措施主要包括:基本取消原有系科龐雜的、不能適應培養國家建設干部需要的舊制大學,改造成培養目標明確的新制大學;對于國家建設所迫切需要的系科專業,予以分別集中或獨立,建立新的專門學院,使之在師資、設備上更好地發揮潛力,在培養干部質量上更符合國家建設需要。院系調整結束后,我國建立了14所綜合性大學和一批工、農、醫、師專門學院及部分專科學校。至1957年,全國共有高校229所[9]277。這一時期,工科和師范專業發展較快,這一變化適應了第一個五年計劃期間大力發展工業和發展教育的需要[11]。

在1950年開始的大學教學改革中,培養專門人才已經成為改革的基本指導思想[10]178。“這次院系調整的一個重要方面,在于有步驟地確定每個高等學校所設的‘專業’,使各校皆有明確的任務,集中力量培養某幾行國家建設需要的專才”,“這是我國教育史上一件劃時代的大事,高等教育的一種空前大改革”[12]。1952年,借鑒蘇聯的高等學校專業設置經驗,國家對各類高等學校開展了專業設置工作。1953年又進行了一次較大規模的院系調整和專業設置改革[10]194。到1957年院系調整基本結束時,專業設置再次調整,全國共設專業323種[9]278。此后三十多年,我國高等教育基本上都是在這一模式的基礎上發展的。

四、改革開放以來: 通識教育的再發現

“文革”結束后,經過一段時間的發展,我國高等教育專業設置得到恢復。據統計,1980年,全國共有1039種本科專業[9]414。在發展過程中,專業設置問題又成為社會關注的話題。針對高等學校專業設置中存在的專業劃分過細、業務范圍過窄的問題,教育部從1982年起,對理工農醫各科本科專業目錄進行了修訂。經過修訂,對部分口徑過窄的專業予以歸并,專業面得到拓寬,通用性得到加強。理科除個別專業外,絕大部分專業不再列專門組或選修組。1989年,全國共有879種本科專業[6]654。

進入20世紀90年代,國家改革了高等學校的專業和課程設置,力圖解決“專業劃分過細,專業范圍過窄,專業名稱不盡科學,門類之間專業重復設置,本科專業門類與學位授予門類不相一致等問題”[13]。1993年,國家教委頒布新的《普通高等學校本科專業目錄》,全國共有504種本科專業[14]。1995年,國務院辦公廳轉發國家教委《關于深化高等教育體制改革的若干意見》,要求“積極創造條件,促進部分學科互補的學校和一些規模較小、科類單一、設置重復的學校進行合并”[15]。與此同時,國家還積極改變單科性院校過多的局面,組建一批綜合性大學。從1994年四川大學和成都科學技術大學合并以來,大學間的合并逐漸成為90年代后期高等教育改革的一項主要內容[10]174。

1994年,華中理工大學在國家教委的領導下,將加強大學生文化素質教育作為一項教學改革課題,在全校范圍內進行了研究和實踐[16]。1995年,第一次全國高等學校大學生文化素質教育試點工作研討會召開。會上決定在全國50所左右高校開展文化素質教育試點工作。1998年5月,第三次全國高等學校大學生文化素質教育試點工作研討會召開。會議宣布文化素質教育工作由試點轉入全面推廣,通過了《關于加強大學生文化素質教育的若干意見》。同年10月,第一屆高校文化素質教育指導委員會成立。1999年,教育部批準北京大學、清華大學、南開大學等32所高校建立國家大學生文化素質教育基地[17]。

2002年,我國在教育部的支持下舉行了“海峽兩岸大學通識教育暨大學校長治校理念與風格學術研討會”,來自港臺和內地的180多位大學校長和專家參加了該會議[18]。2009年,“海峽兩岸高校文化素質教育通識教育論壇”在廣東省順德市舉行,來自海峽兩岸的60多位專家學者出席了論壇[19]。這一時期,我國對于通識教育的改革不斷深化,各大學特別是研究型大學也紛紛制訂自己的通識教育方案,比如清華大學的“文化素質教育核心課程”等。

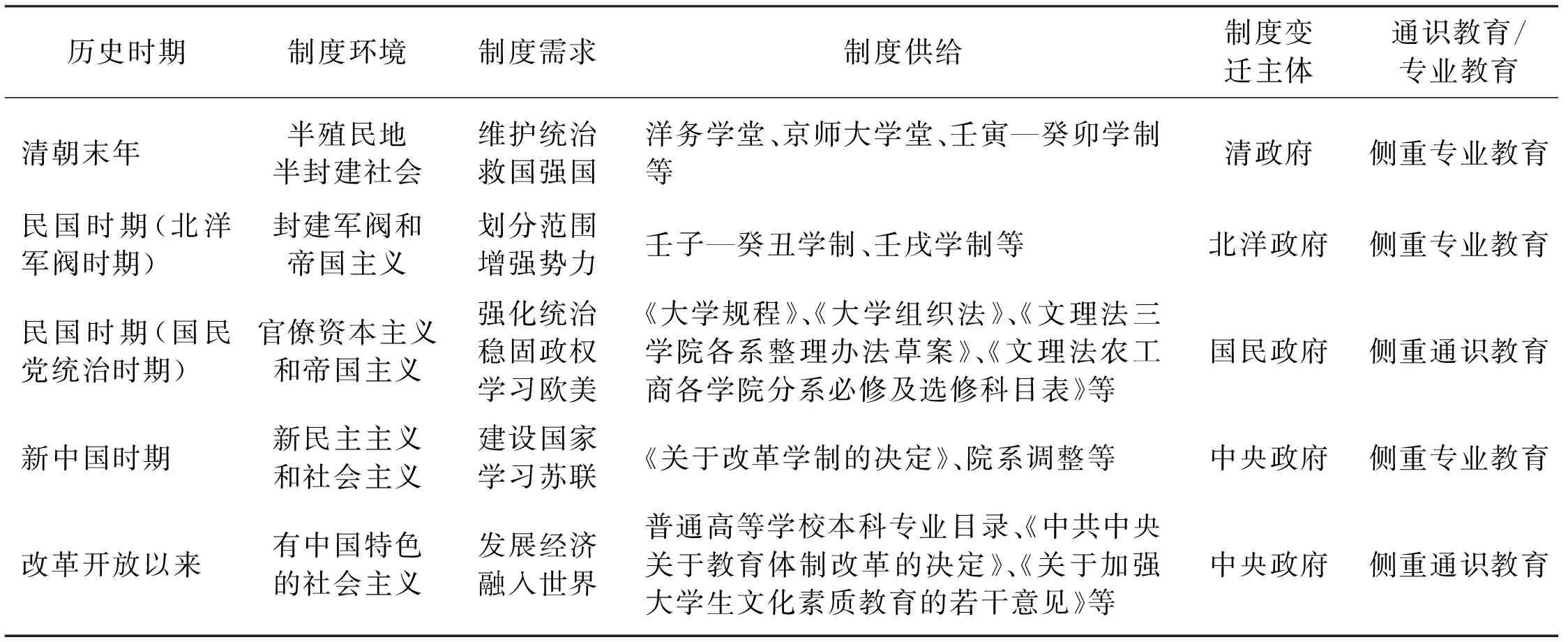

五、結論與討論:新制度經濟學的分析

綜觀百年來我國高等教育中通識教育與專業教育的歷史發展,可以發現:我國的通識教育與專業教育在制度上存在反復擺動的現象,并留下不同歷史時期的時代印記。晚清時期,清政府出于維護封建統治、救國強國的訴求,開始關注西方先進的設備和技術,近代意義上的專業教育由此引入。1911年至1929年,新建不久的中華民國局勢動蕩,各派軍閥忙于爭奪地盤、增強自身實力,專業教育依然更適合國家的需要,所以進一步得到強化,更加系統化。1929年至1949年,發生了第一次制度擺動。當時中國爆發了第二次國內戰爭、抗日戰爭、解放戰爭等一系列戰爭,國民政府出于強化思想、穩固政權的需要,推行帶有明顯政黨色彩的通識教育。雖然當時國民政府內部的某些有識之士(如蔡元培等)呼吁兼容并包的學術自由風氣且使之成為一種力量,但卻未能成為政策制定的主導力量。這一時期歐美先進國家成為中國學習和借鑒的主要對象。新中國成立后至20世紀七八十年代,發生了第二次制度擺動。由于國家建設的需要和學習蘇聯的政治傾向,專業教育被推向極端,通識教育幾乎消亡。20世紀八九十年代以來,可以認為正在發生第三次制度擺動。在改革開放的環境下,我國的發展與世界越來越趨于同步,在全球化的背景下,隨著知識經濟、信息時代的到來,人們越來越呼喚通識教育,對于這一時期的通識教育也提出了不同于以往任何時代的新要求。

如果從新制度經濟學角度,對以上我國各個時期通識教育與專業教育的制度變遷作一下分析,會對其產生與發展機制有新的認識。新制度經濟學中關于制度的概念有不同觀點,青木昌彥認為:“制度是關于博弈如何進行的公有信念的一個自我維持系統。制度的本質是對均衡博弈路徑顯著和固定特征的一種濃縮性表征,該表征被相關領域幾乎所有參與人所感知,認為是與他們策略決策相關的。這樣,制度就以一種自我實施的方式制約著參與人的策略互動,并反過來又被他們在連續變化環境下的實際決策不斷再生產出來”[20]。正如舒爾茨所指出的:“顯然,特定的制度確實至關重要,它們動不動就變化,而且事實上也正在變化著,人們為了提高經濟效率和社會福利試圖對不同的社會制度作出社會選擇。”[21]諾斯[注]國內學界將North譯為“諾思”或“諾斯”,為清楚起見,本研究在正文中統一使用“諾斯”。認為:“制度變遷的方式反映出人們的信仰,人們已有的信仰要求我們去了解人類怎樣學習,學習什么,為什么學習以及為什么相信等問題。信仰轉變為制度,制度轉變為經濟的演進方式,直至明白我們所關心的整個過程以及所有問題。”[22]

在新制度經濟學中,諾斯認為:制度變遷是對制度非均衡的一種反應,是一種制度均衡—非均衡—均衡的過程。所謂制度均衡,從供求關系來看,是指在影響人們的制度需求和制度供給的因素一定時,制度的供給適應制度需求[23]。相應地,制度非均衡則是指制度的供給不適應制度需求。人們之所以會對制度產生需求,是因為制度能夠給人們提供便利、幫助人們獲得利益。當人們認識到改變現有制度安排可以獲得原有制度安排下無法獲得的利益時,就會產生制度需求。而制度供給是對制度需求的回應,是制度的生產。制度可能由人們有意地設計出來,也可能是逐步演化而自發形成的。設計創造的制度是正式制度,逐步演化的制度是非正式制度。顯然,近現代中國高等教育中通識教育和專業教育的制度變遷從總體上看都是正式制度。

新制度經濟學認為,當目前的制度環境的某些條件發生了變化,使得一部分人的成本收益結構改變,而現有的制度安排并不能使得他們獲得這一外在的利益時,也就是出現了制度不均衡時,為了得到這一利益,制度變遷的主體就會通過一定的制度裝置[注]制度裝置是指行動團體所利用的文件和手段。來改變現有的制度安排。一旦新的制度符合了這部分人的利益,也就同時實現了制度均衡。制度創新的主體有三種:個人、個人之間自愿組成的團體和政府機構。但不管是由誰來進行制度創新,其預期的制度創新收益必須大于制度創新成本,否則,制度創新就缺乏利益驅動,從而不可能實現制度創新。究竟由誰來實現創新,取決于誰得到的預期純收益最大。

以清朝末年洋務學堂這一制度安排的出現為例。1840年后,中國進入半封建半殖民地社會,社會的政治、經濟、法律條件出現急劇變化,清朝統治集團面臨的社會矛盾已不同于以往任何時候,內憂外患并至,清朝統治集團的利益結構發生顯著變化,特別是不得不考慮資本主義列強的利益。與舊式封建學堂這一制度安排相比,如果創建學習西方軍事和科技的新式學堂這一制度安排,會使得清朝統治集團的統治得以穩固,國力得以增強。也就是說,這時出現了制度非均衡。此時,清朝統治集團內部也只有洋務派有意愿、有能力供給這樣的制度安排,于是通過政府干預的方式,洋務學堂產生了。也就是說,這時出現了制度均衡。出于維護封建統治、救國強國的需要,清朝統治集團顯然會側重專業教育。根據以上分析,可以把百年來中國近現代高等教育中通識教育和專業教育的制度變遷概括為表1。

表1 中國近現代高等教育中通識教育和專業教育制度變遷一覽表

六、 反思與建議:中國現狀的思考

在考察過歷史的軌跡之后,我國當前的通識教育和專業教育到底是怎樣一種狀況呢?可以認為,專業教育依然在我國高等教育中占據主體地位,但通識教育正在專業教育的框架下尋求突破和發展。新制度經濟學中的“路徑依賴”理論認為,制度變遷一旦走上某一條路徑,它的既定方向會在往后的發展中得到自我強化[24]。這一觀點可以在我國高等教育的實踐中得到驗證。學科和專業現在依然是我國各大學招生、構建課程體系、實施教學管理的主要平臺,也是國家控制高等教育規模和結構、分配各種教育資源的重要手段,但是專業教育本身存在諸多弊端,比如嚴重的工具主義、狹隘的知識領域等等。這些弊端在新的歷史時期里表現得越來越明顯,同時通識教育的價值越來越得到人們的認可和推崇,因此通識教育在我國存在著巨大的發展空間。

這里有必要討論一下為南方科技大學設計教育課程的丁學良教授提出的“全面教育”的觀點。丁學良教授認為:全面教育是指所有課程都必須包括除了知識以外的更多內容,例如倫理、情感、態度、能力等等,使學生永遠都處于探索和接近真知的過程中;要培養全面發展的個人。全面教育和通識教育是截然不同的兩種教育。有批評指出,目前國內很多大學推行的以核心課程為代表的通識教育具有諸多弊端:只是集中于學術議題而不是針對現實生活中遇到的問題;過于強調學科特點;知識很容易落伍[25]。丁學良教授的思想極具啟發性,確實傳統的通識教育須要改革。但是丁學良教授認為全面教育和通識教育是截然不同的兩種教育,傳達著兩種截然不同的育人觀念,這一觀點值得商榷。筆者認為,丁學良教授提出的全面教育在本質上依然是通識教育(general education),但它是通過改進原有的核心課程的不足而獲得提升的通識教育,是適應現代大學需要的通識教育,是更加先進的通識教育。

如何在新的歷史時期更好地實施通識教育?基于歷史發展的軌跡和新制度經濟學的供需理論,可以對通識教育宏觀政策的制定提出相應的對策。一項制度安排,只有在制度需求和制度供給達到制度均衡時才能有效運行。從制度需求角度講,政府應該建立相關機制準確地測量、監測社會政治、經濟、法律等條件的變化對通識教育產生的影響,為制定相關政策方案打好基礎。從制度供給角度講,政府應該創建穩定而有活力的法律秩序,努力降低制度設計成本,注重現有知識積累及知識的進步,考慮新制度安排預期成本的影響,了解現存制度安排和規范性行為準則,從而積極推動通識教育的發展。從更廣闊的視角來看,歷史、文化、信仰這些深刻影響到制度的因素值得我們深入思考。正如諾斯所言:“這就是說我們的社會演化到今天,我們的文化傳統,我們的信仰體系,這一切都是根本性的制約因素,我們必須仍然考慮這些制約因素。”[26]

參考文獻:

[1] 貝奈戴托·克羅齊. 歷史學的理論和實際[M]. 傅任敢,譯. 北京:商務印書館, 1982:13.

[2] 黃坤錦. 美國大學的通識教育——美國心靈的攀登[M]. 北京:北京大學出版社, 2006:27.

[4] 鄭登云. 中國高等教育史:上[M]. 上海:華東師范大學出版社, 1994:52.

[6] 曲士培. 中國大學教育發展史[M]. 太原:山西教育出版社, 1993.

[7] 舒新城. 中國近代教育史資料:中[M]. 北京:人民教育出版社, 1981.

[8] 宋恩榮,章咸. 中華民國教育法規選編(1912—1949)[M]. 南京:江蘇教育出版社, 1990:402.

[9] 董寶良. 中國近現代高等教育史[M]. 武漢:華中科技大學出版社, 2007.

[10] 胡建華. 現代中國大學制度的原點:50年代初期的大學改革[M]. 南京: 南京師范大學出版社, 2001.

[11] 謝安邦. 高等教育學[M]. 北京:高等教育出版社, 1999:206.

[12] 曾昭倫. 高等學校的“專業”設置問題[J]. 人民教育, 1952(9):5.

[13] 劉志鵬,別敦榮,張笛梅. 20世紀的中國高等教育·教學卷:下[M]. 北京:高等教育出版社, 2006:609.

[14] 陽榮威. 高等學校專業設置與調控研究[M]. 長沙:湖南大學出版社, 2007:79.

[15] 教育部研究室. 中華人民共和國現行高等教育法規匯編:上卷[M]. 北京:人民教育出版社, 1999:166.

[16] 楊叔子,劉獻君,李光玉,等. 在理工科大學中加強文化素質教育的研究與實踐[J]. 高等工程教育研究, 1998(1):1.

[17] 續智丹,魏強,張寧. 關于新時期大學文化素質教育發展綜述[J]. 經濟師, 2009(1):65.

[18] 王碧云,鞏喜云. 海峽兩岸大學通識教育暨大學校長治校理念與風格學術研討會綜述[J]. 武漢大學學報:社會科學版, 2002,55(6):764.

[19] 殷小平,黃少平. “海峽兩岸高校文化素質教育通識教育論壇”綜述[J]. 教育研究, 2009(5):111.

[20] 青木昌彥. 比較制度分析[M]. 周黎安,譯. 上海:上海遠東出版社, 2001:28.

[21] Schultz T W. Distortions of Agriculture Incentives[M]. Bloomington: Indiana University Press, 1978:1114.

[22] 道格拉斯·C.諾思. 對制度的理解[M]∥克勞德·梅納爾. 制度、契約與組織——從新制度經濟學角度的透視. 劉剛,馮建,楊其靜,等譯. 北京:經濟科學出版社, 2003:18.

[23] 盧現祥. 新制度經濟學[M]. 武漢:武漢大學出版社, 2004:146-158.

[24] 吳敬璉. 路徑依賴與中國改革——對諾斯教授演講的評論[J]. 改革, 1995(3):57.

[25] 姜澎,樊麗萍. 丁學良教授表示核心課程已經不適應現代大學的需要——用“全面教育”替代“通識教育”[N]. 文匯報, 2011-03-03(7).

[26] 道·諾斯. 制度變遷理論綱要[J]. 改革, 1995(3):56.