試析影響唐代新疆綠洲農業發展的社會因素

王 蕾

(昌吉職業技術學院基礎部 新疆 昌吉 831100)

唐朝是古代新疆綠洲農業發展的重要時期,以屯田為主的農業開發卓有成效,耕地擴大,糧食產量大幅度增加,先進的生產技術和生產工具被引進,農業生產水平突飛猛進的提高,農業的發達對唐代新疆地區政治、軍事、經濟、文化的發展,都具有極其重要的意義。本文就影響唐代新疆綠洲農業發展的社會因素進行了探討,不當之處,望識者不吝賜教。

一、國家政權對綠洲農業發展起決定性的作用

國家政權對于新疆地區農業經濟的形成和發展起著決定性的作用。

法國漢學家謝和耐先生在其名著《中國五——十世紀的寺院經濟》中指出:“開發貧瘠土地需要的資金、對工程的組織、耕牛和變工組。唯有國家、富裕的個人和寺院才可以考慮開發新土地”[1]。新疆地域遼闊,有一望無際的荒野可供開墾,但是要將大片的磽確之地化為沃壤,需要巨額資金,只有封建國家政權才有這樣的能力,所以新疆地區綠洲耕地資源,主要是通過政府大規模的屯田墾殖得以開發的。為了解決軍糧問題,西漢在統一西域、經營西域的過程中(新疆古稱西域),設官置守,征派戍卒實行屯田開墾。新疆綠洲耕地資源規模,即是在西漢王朝開發的基礎上,經以后各朝政府持續不斷的屯田措施而得以發展。唐朝在西域的屯田規模大大超過前代,根據《唐六典》的大略統計,“安西二十屯,疏勒七屯,焉耆七屯,北庭二十屯,伊吾一屯,天山一屯”[2],共有五十六屯。據唐代屯田“每五十頃為一屯”[3]的定制,共計開墾耕地28萬畝。這只是唐軍在伊、西、庭三州和龜茲(今新疆庫車)、焉耆、疏勒(今新疆喀什)三鎮的屯田數,各地鎮戍、烽鋪的斫田、各州所屬墾區的耕地尚未計算在內,當時開墾的耕地面積應遠遠超過28萬畝,為綠洲農業的興旺發展,奠定了堅實的物質基礎。國家政權不僅主持開發新疆耕地資源,而且控制和調整耕地分配問題。貞觀十四年(640年),唐統一高昌(今吐魯番地區,唐代稱西州)后,就在當地推行均田制,《唐貞觀某年西州高昌縣范延伯等戶家口田畝籍》[4]、《唐貞觀年間(640~649)西州高昌縣手實二》[5]、《唐西州高昌縣授田薄》[6]等出土文書充分證明了這一歷史史實。同時,在漢族居民較多的伊州(治所在今新疆哈密)、庭州(治所在今新疆吉木薩爾縣),唐朝也推行過均田制,這在一定程度上保證了自耕農的土地占有,調動了農民從事農業生產的積極性,并使豪強兼并土地,受到一定程度的限制。

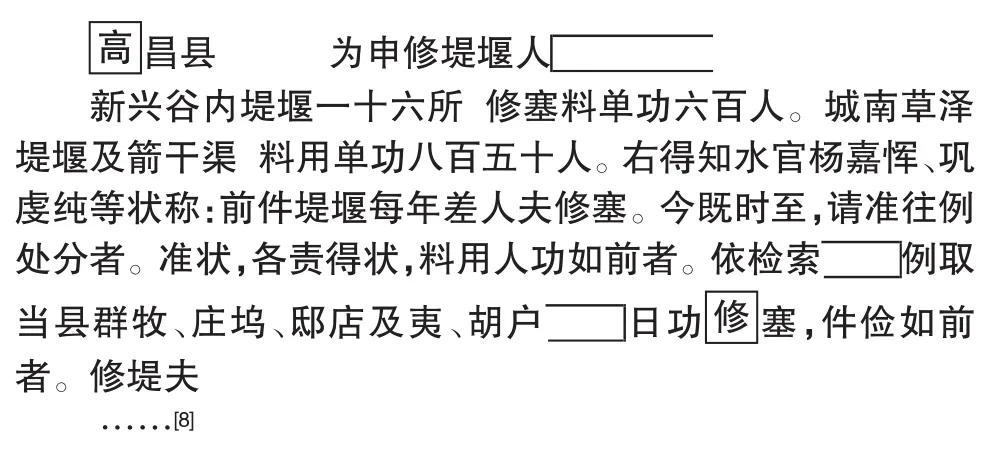

新疆是一個干旱少雨、多戈壁沙漠的地區,農業是灌溉農業,水利建設便成為綠洲農業生產的首要條件。馬克思在《不列顛在印度的統治》一文中寫道:“氣候和土地條件,特別是從撒哈拉經過阿拉伯、波斯、印度和韃靼區直至最高的亞洲高原的一片廣大的沙漠地帶,使利用水渠和水利工程的人工灌溉設施成了東方農業的基礎。……節省用水和共同用水是基本要求……在東方,由于文明程度太低,幅員太大,不能產生自愿的聯合,因而需要中央集權的政府進行干預。所以,亞洲的一切政府都不能不執行一種經濟職能,即舉辦公共工程的職能。”[7]古代新疆正是這樣,分散的綠洲個體農民是沒有能力興建較大規模的水利工程,只有依靠國家政權通過行政力量組織進行,所以自漢代以來歷代中央政府統轄西域,都通過屯田組織進行水利工程建設。唐政府在西域大興屯墾,與屯田同時進行的是大規模的水利開發,在天山南北的屯墾區,至今還能看到唐軍修建的古渠遺跡。唐朝新疆地方政府也經常組織興修水利工程,如《唐開元二十二年(734年)西州高昌縣申西州都督府牒為差人夫修堤堰事》記載

這件文書是高昌縣為動工修浚新興谷、草澤堤堰及箭干渠的水利設施,向西州都督府的呈文,反映了地方政府在水利建設中所發揮的組織作用。當時,唐政府建立了一整套分層負責的灌溉管理制度,設立了相應的官員,由出土的文書資料可知西州設立了負責水利的知水官、渠長、堰頭等職官,安西都護府下設掏拓所,置檢校掏拓使,專管挖掘、修浚灌溉渠堰等水利事宜。灌溉用水制度也主要依靠政府制定監督執行,行水時先干渠,后支渠,由專門人員負責,以保證灌溉時間的及時性、灌溉次數的合理性以及灌溉用水的公平性。唐政府在新疆地區修建了一整套的水利設施,建立了比較建立成熟的水利管理制度,為新疆綠洲農業的發展提供了必要的條件。

國家政權提供的國防安全措施,保證了農業生產正常進行的社會環境。唐代東、西突厥、吐蕃、突騎施、大食先后與唐政府在西域角逐,地區政治局勢多變,更需要國家政權維護地區社會秩序。由于強大的唐王朝多次用兵,統一西域,使得社會局勢穩定,綠洲農業生產才得以蓬勃發展。

當然,國家政權對農業發展,也產生了一些不良的影響。政府對于農民生產控制幅度較大,如由于征收租庸調等賦稅的需要,國家對農戶種植的作物種類和面積做了規定,限制了農民獨立生產的自主性,妨礙了農業生產向專門化和商品化的發展。農民耕種國家的土地要承擔相應的賦稅和徭役,封建國家繁重的賦稅,經常使農民入不敷出,嚴重挫傷了農民的生產積極性,頻繁的徭役以及長期的兵役妨礙了農民進行正常的生產勞動。為了逃避賦役,許多農民離鄉別土,導致了土地棄耕拋荒,嚴重影響了農業生產。吐魯番文書中有關西州人口的資料反映出,唐代天寶以前大量農民以死亡或者逃逸形式躲避賦役。

二、民族關系是影響新疆綠洲農業發展的關鍵因素之一

新疆自古以來就是多民族活動的舞臺。歷史上,中國北方強大的匈奴、突厥等游牧政權都曾統轄過這里。為了解除游牧政權對中原王朝北部邊境的威脅,自漢代以來,中原王朝在打擊游牧政權的同時,開疆拓土,統一西域。而且,新疆是古代絲綢之路的必經地區,對于中原王朝來說,其軍事和經濟地位極其重要。漢武帝決定在西域屯墾戍邊,目的在于保障東西交通,維護對西域的統轄。新疆地區的綠洲農業生產格局,深受這種獨特的政治、軍事形勢的影響。唐代新疆地區民族眾多,形勢錯綜復雜,東、西突厥、吐蕃、突騎施先后與唐政府爭奪西域。七世紀中葉至八世紀初,阿拉伯帝國(唐朝稱之為大食)不斷東侵,向中亞擴張,與唐王朝在西域角逐,天寶十年(751年)雙方在怛邏斯交戰。因而唐政府與各民族之間的關系直接影響著本地區社會經濟文化諸方面的興衰發展。

戰爭使綠洲農業生產深受影響。由于唐朝在西域的軍事戰略是防戰結合,需要儲備大量的糧食器械,增加了農業生產的負擔,減少了農業生產中的投入。大量年輕男性勞動力常年駐守烽隧、亭障等軍事邊防之地,不僅影響了農業生產中主要勞動力的供給,而且因為婚配失時,妨礙了勞動資源的再生產能力。而一旦戰爭爆發更是直接消耗巨額的社會財富,造成農業生產資源的極大浪費,勞動力資源過度消耗,水利灌溉設施也常常遭到破壞,耕地由于人口逃亡而拋荒,從而嚴重影響農業生產的正常進行和進一步發展。

總之,民族關系是新疆社會經濟發展的關鍵因素之一,民族矛盾處理好時,社會穩定,經濟繁榮,人口劇增。當民族矛盾激化時,則社會動亂,經濟凋敝,人口稀少。唐與東、西突厥、突騎施、大食在西域都發生過多次戰爭,唐蕃戰爭更是曠日持久。戰爭爆發地區,大量人口死亡,土地荒蕪,農業生產受到嚴重的破壞。長壽元年(692年),王孝杰大破吐蕃,奪回安西四鎮,西域形勢徹底安定,此后至天寶十四年(755年),是唐朝經營西域的全盛時期。唐王朝與各少數民族關系融洽,社會安定,人口增加,農業生產得到極大的發展,以畜牧業為主的北疆地區,《新唐書·吐蕃傳》都盛贊“輪臺、伊吾,禾菽彌望”[9],當時新疆地區呈現出繁榮昌盛的局面。

三、寺院經濟是新疆地區社會經濟的重要組成部分

人們一般認為佛教寺廟是只消費不生產的地方,僧侶過著寄生生活,但唐代新疆佛教寺院不同于早期寺院,己經從寄生性的純消費階層演變為進行自足性社會生產的經濟體。1908年,斯坦因在和田城北的麻扎塔格發現的《唐于闐神山某寺支用歷》[10],反映出該寺擁有新莊、西莊及西舊園等田產,經營農業生產,由直歲僧幽潤、都法、智寅分別負責管理。吐魯番出土的《高昌乙酉、丙戌歲某寺條列月用舟斗帳歷》[11]記載,這所只有11人的寺院,主要經營農業(包括自佃與出租土地)。有各類田地六七十畝,園田二三畝。該寺收入的糧食,以本寺使用為主。同時一年中以各種不同的形式,向社會提供的商品糧計麥135.2斛、79.7斛、粟117.2斛,一共332.3斛。寺院僧人特別是下層僧侶,除在寺院中兼作雜務并部分參加農田勞動外,有時也承租寺院田產佃種,成為創造社會財富的勞動者。《唐大歷三年(公元768年)僧法英佃菜園契》和《唐大歷四年(公元769年)后馬寺請常住田改租別人狀》[12]等兩件文書就說明了這種情況。上述文書資料表明唐代新疆寺院經濟已成為社會經濟的重要組成部分,以經營農業為基礎,田產為其主要的收入來源。

唐代新疆佛教寺院對本地區社會階級矛盾具有一種調和緩解作用。唐代佛教是新疆地區各階層人士普遍的信仰,佛教提倡忍耐,安于現狀,在同一宗教紐帶聯結下,社會矛盾得到一定的緩和。社會安定,有利于農業生產正常進行,促進了社會財富的積累。

新疆寺院對于個體小農經濟具有一定的救助作用。8世紀中期以后,在西域佛寺經濟活動中,高利貸經常出現,利息收入成為寺院的重要經濟來源之一。《唐建中八年(公元787年)四月蘇某舉錢契》表明,寺院的常住錢幣,以高利貸形式出借給原為士卒的農戶、下級官吏、勞動婦女。[13]高利貸的殘酷的盤剝雖有礙于社會經濟的發展,但農村的個體小農為購買農具、肥料、種子,著急用錢,孤立無援時,通過高利貸解燃眉之急,其在社會再生產中,也具有一些積極作用。當時佛教盛行,不時進行佛寺、洞窟的修建,大型的工程建設提供了更多的就業機會,有助于增加普通百姓的經濟收入。

當然,佛教寺院也對社會經濟具有一定的消極作用。新疆經常進行大規模的造窟活動,修建豪華的寺院建筑,輝煌的金身佛像,“雕文刻鏤,金銀覆上”[14],還舉行盛大的佛事活動,消耗了大量的社會財富,這些費用除地主官僚提供外,還來源于普通百姓的捐助,減耗了整個社會經濟擴大再生產的資本投入。另外,民間頻繁的建造私家浮圖佛堂,也會逐步減少有限的耕地資源。8世紀中期以后,西域佛寺經濟活動經常出現高利貸,其利息收入為寺院的重要經濟來源之一,高利貸資本通常表現為殘酷的盤剝形式,有礙于社會經濟的發展。

從以上分析可看出,影響唐代新疆綠洲農業發展的社會因素主要有三點,首先,國家政權對新疆綠洲農業發展起決定性的作用。唐政府通過屯田開發新疆耕地資源,而且控制和調整耕地分配問題;組織進行大型水利工程建設,制定用水灌溉制度,并監督執行;提供國防安全措施,保證農業生產正常進行。當然也有一些不良的影響。其次,民族關系是影響新疆綠洲農業的關鍵因素之一。唐代新疆地區眾多民族在此活動,民族矛盾處理的好壞直接影響社會的安定,農業的發展。再次,寺院經濟是新疆地區社會經濟的重要組成部分。唐朝新疆佛教寺院以經營農業為主,已成為創造社會財富的經濟實體,當然,寺院也對社會經濟具有一定的消極作用。

[1](法)謝和耐.中國五——十世紀的寺院經濟[M].耿昇譯.蘭州:甘肅人民出版社,1987:149.

[2]李林甫等:《唐六典》卷7《屯田郎中》條,第223頁,北京:中華書局,1992年.

[3]杜佑:《通典》卷2《食貨典·屯田》,第44頁,北京:中華書局,1984年.

[4]國家文物局古文獻研究室等.吐魯番出土文書:第四冊[M].北京:文物出版社,1983:222-223.

[5]國家文物局古文獻研究室等.吐魯番出土文書:第六冊[M].北京:文物出版社,1985:107.

[6]國家文物局古文獻研究室等.吐魯番出土文書:第六冊[M].北京:文物出版社,1985:245.

[7]馬克思恩格斯選集:第1卷[M].北京:人民出版社,1995:761-762.

[8]國家文物局古文獻研究室等.吐魯番出土文書:第九冊[M].北京:文物出版社,1990:107-108.

[9]《新唐書》卷216下《吐蕃傳》,第6107頁,北京:中華書局,1975年.

[10]陳國燦.斯坦因所獲吐魯番文書研究[M].武漢:武漢大學出版社,1994:489-499.

[11]國家文物局古文獻研究室.吐魯番出土文書:第三冊[M].北京:文物出版社,1981:225、234。參見吳震:《7世紀前后吐魯番地區的農業生產特色—高昌寺院經濟管窺》,《新疆經濟開發史研究》上冊,第43-88頁,烏魯木齊:新疆人民出版社,1992.

[12]國家文物局古文獻研究室等:《吐魯番出土文書》第十冊,第292、295 頁,北京:文物出版社,1991 年.

[13]陳國燦.斯坦因所獲吐魯番文書研究[M].武漢:武漢大學出版社,1994:548.

[14]楊建新.古西行記選注[M].銀川:寧夏人民出版社,1987:33.