自然災害風險管理中社會因素的探討*

余承君,劉希林,2

(1.中山大學地理科學與規劃學院,廣東廣州510275;2.中山大學自然災害研究中心,廣東廣州510275)

1 自然災害風險管理研究概況

中國是世界上頻遭自然災害侵擾的國家之一。據2007年公布的《國家綜合減災“十一五”規劃》,近15年來,我國平均每年因各類自然災害造成約3億人次受災,倒塌房屋約300萬間,緊急轉移安置人口約800萬人,直接經濟損失近2 000億元[1]。隨著城市化進程的加速,城市地區發生自然災害造成的生命和財產損失會更大。據張業成等人對20世紀不同年代自然災害破壞損失及對中國社會經濟影響程度的研究表明,無論是受災人口還是財產損失,其絕對值都急劇增加[2]。而當前GDP的高速增長并沒有整體性改善城市的綜合抗災能力和災害風險管理水平。陳颙等研究得出的自然災害損失與GDP關系表明,自然災害損失與GDP的二次方呈正相關關系[3]。

面對這種嚴峻的自然災害形勢,有學者從自然孕災環境和致災因子的角度來理解災害的內涵,力圖從中尋求緩解災害和降低損失的途徑和方法;也有學者從社會環境和公共管理角度尋找突破口,進而從政策、制度、規范和應急行為等方面闡述災害問題,如質疑災害管理體系中的防災措施、應急預案、救災行動等措施的有效性和可行性。然而,風險管理體系和災害管理體系在整個災害綜合管理框架中是理論和實踐的關系,是“源”和“流”的關系。風險體系完善與否、成效高低、可行性大小均直接影響到災害管理體系的有效性和現實性,并最終決定整個災害綜合管理體系在實際操作中的成效。

早在1933年,美國成立田納西河流域管理局(TVA),進行了田納西河流域的風險評價工作,其中考慮了眾多的社會因素,如流域高風險區內居民遷移的宣傳與說服工作等[4];1990年,中國香港為了緩解邊坡災害設立土力工程處(GEO),建立邊坡風險管理體制,明確強調了政府和公眾等社會因素的責任與義務[5];林蓉輝從災害保險賠付效益的角度闡述了自然災害的風險管理[6];黃崇福在“第一屆中日風險評估和管理學術研討會”上提出將社會因素納入災害風險評價理論之中,并將社會系統的各個要素考慮進災害風險分析的研究體系和模型建構之中[7]。2000年以來,對災害風險中社會因素的研究日益受到重視,許多學者相繼從社會因素的層面對災害風險進行分析。劉希林等分析了土地規劃與災害風險的關系[8];蘇桂武等認識到了自然災害風險是對于行為主體—人類及其社會經濟活動而言的,并認為災害風險隨事件尺度而變化[9]。史培軍等從政府行政體系方面剖析了如何改進自然災害風險的管理工作[10]。張繼權等從預警機制、救災應急等方面倡導推行綜合自然災害風險管理[11]。郭躍則從災害管理模型和制度的改進層面來對自然災害風險的特征進行分析[12];Gamper等則從社會參與的角度論述其對自然災害風險管理的影響[13]。王紹玉等提出防災減災能力對災害風險管理的貢獻,并指出人類活動對致災因子的影響,由此倡議應轉變風險管理工作的重心[14]。

郭躍在分析自然災害的原因、過程和結果時就認識并強調了災害的社會性,并主張從社會屬性的角度緩解自然災害對人類的影響[15]。也就是說,災害自身的社會性進一步夯實和鞏固了災害風險管理中社會屬性的重要性。目前大部分研究還是基于自然災變分析方法來對災害風險進行定性或定量分析,或者將自然因素與社會因素進行災害學上的綜合分析,單獨對社會群體意識和行為因素對災害風險影響的深入探討仍然不多。因此,本文力求基于社會因素對災害風險的影響層面來探討它們與災害風險管理的相互關系和相互作用。

2 個體心理因素

2.1 災害觀念

每個人自出生之日起就處于各自不同的環境中,其中包括了自然和社會環境的差異。因此,個人所形成的對自然災害的感受和理解均不相同。為了滿足自身的經濟利益,社會中的個體往往會不擇手段,甚至不惜破壞自然環境。

為了改變這種窘況,主要還是應加強針對個人災害意識的教育,包括家庭教育、學校教育和生活教育。父母是人生最好的老師,因此家庭教育永遠都要放在培養個人災患意識的第一位。家庭教育要做到的目的是,強調哪些是災害,如何發生和對人類造成傷害;學校教育則需注重學生災害意識,進一步杜絕致災意識、強化防災思想;生活教育則需要個人的自我發展和親身體驗來逐漸理解和掌握災害對日常生活的影響,如通過各種傳播媒介來了解。

就某一自然災害而言如山體滑坡、泥石流等,針對災害自身特點如突發性、群發性、社會性等,強調在人類活動過程中重視自然環境的脆弱性從而加強環保意識。無論是從家庭、學校還是生活層面都需要正確引導個人保護原生自然環境的意識,強調環境破壞會帶來災害性后果的現實性教育,多使用圖表、照片、遙感影像、電視畫面、紀錄紀實片、新聞網絡等媒介來增強個人的災害體驗,組織有針對性的環境實地考察,讓每個人從熱愛家鄉的高度進行災害意識的教育和環境保護意識的培養。并適時進行教育成果的檢驗考核。可以采取災害基礎性科普性的知識考查,如災害形成的原因、過程和結果;也可以采用開放性考試,如歷史災害點現場考察,開展災害成因分析的小組討論;還可采取抽樣問卷調查的方式,如從災害知識或災害意識角度命制問卷,抽取一定的個體樣本進行調查,把握區域個體的災害風險總體意識等。

2.2 資源開發

資源的過度開發是造成區域環境惡化的重要原因,也是災害形成的根源并最終從危險性方面導致災害風險的增大。人類對環境的過度索取在許多情況下并不是災患意識的淡薄,而是生活壓力的現實所迫。這些需要是同個人所處地區的經濟發展水平、科技發展狀況、文化教育條件、法律法規意識等關乎民生的基礎條件密不可分的。在我國現階段,大部分普通民眾首先傾向于滿足生理需要和安全需要等最基本的個人發展需要。如此就能較好地理解過度索取自然資源的個人行為。

為了有效降低這類災害的風險并改善民眾的生活方式和提高生活水平,可考慮對生態環境確實惡劣的地區,派出專家組進行環境——資源——發展項目評估,論證當地的可居住性、可持續發展能力。評估結果最差的,采取生態移民的方法進行搬遷,并入相鄰最近的適宜性較好的城鎮或村莊;評估結果相對較好的,保留現狀不變的同時,限制人口增長,鼓勵和提倡新增人口遷出本區,建立資源開發分等制度,明確區域資源開發的先后輕重,重點保障面臨嚴重災害性后果的片區。另外,針對流域的整體性,還可考慮創建跨縣、市、省等行政單位的生態補償機制,從而采取資源開發轉移手段,來獲取對當地生態保護和保障當地發展的雙重效果。

2.3 心理素質

個人在成長的過程中會逐漸發展各自獨特的心理素質和品格,它是受自身條件和外在環境共同決定的。因此,個人的心理素質可以產生很大的差異,這在面臨災害侵襲的時候就會表現得十分明顯。個人心理素質的差別也從生命易損性的角度增加了災害的風險。

以泥石流災害為例,由孕災環境的特殊性和泥石流災害的突發性可知,泥石流從暴發至成災并危害人們生命和財產安全的過程歷時短暫。在有限的時間里,如何保持清醒的頭腦去考慮應對災害的措施是考驗個人心理素質強弱的重要時刻。心理承受能力的大小往往會影響到個人行為的正確性,特別是在災害發生期間,面對泥石流由遠而近兇猛地突襲,顧盼四周的財物,感受身旁的絕望,稍有遲疑將喪失逃生的機會。在山區泥石流災害現場,仍有人員沿著泥石流沖刷前進的方向向溝道下游逃生。在某些情況下他們并不是不了解相關的災害規律,而是災害引發的心理恐慌和消極情緒蒙蔽了本該具備的冷靜與理智,制約了自救行為并直接導致了生命易損性的增大。

懷遠成立了農業示范區,大批企業和大戶入駐。并且政府每年投資建設種植基地,形成了“兩點一線”的栽種布局。這樣的格局有利于擴大種植規模,進行集約化生產。

對此,可從以下幾方面對災害高風險區的人們進行臨災心理培訓和鍛煉。首先,普及災害基本知識,讓當地居民了解當地各類災害的發生、發展過程及所造成的后果;其次,政府或相關主管部門加強臨災撤離演練,讓居民熟悉撤離路線和撤離要點,緩解人們心中憂慮緊張的不良心態;最后,社區或街道負責人定期進行災害應急心理普查和摸底,有針對性地掌握人們應災心理變化,及時對存在心理隱患的群體進行災害心理疏導。

3 群體的主流意識和公眾行為

社會是個復雜開放的系統,它包括人類自身以及人與人之間復雜的經濟社會關系。從社會系統的整體來看,人類是以群體的形式而存在并產生相應的群體行為,如區域人口增長、主流意識、社會道德、公眾行為等;而人與人之間的復雜關系則表現為社會政治體制和經濟關系等,如區域政治制度、經濟發展模式等。這些社會系統的各個因子均會對災害風險管理產生重要影響,影響的本質既包括災害的危險性方面,也包括社會易損性方面。

3.1 社會群體防災意識

首先,社會是個人的有機組成體,個人的意識行為將在一定程度上影響到區域社會群體的意識行為,也就是說大部分人的意識習慣決定了社會的主流意識和公眾行為。當然,區域社會的整體意識也會反過來滲透到社會成員的思想意識中,使得大眾的意識形態保持相對的一致。據黃志剛等的研究[16],社會環境(包括人們的心理狀態、集體意志、社會輿論、社會情緒、各社會集團的心理素質、習慣、傳統等)對人們的勞動、生產、活動存在深刻的影響,不同的心理狀態、社會心理環境會使人們表現出不同的行為舉止。換言之,對社會整體而言,個人和社會群體意識和心理狀態在一定地域內是相互影響和相互交融的,并且在行為習慣上保持相對的一致性。

結合災害意識而言,倘若區域的災害教育、宣傳和演練不到位,則會使當地社會個體中人地關系的相關意識發生扭曲,容易形成以個人為中心的破壞掠奪自然環境的不良意識和行為,進而弱化群體的災害意識,并滋生以環境為代價換取區域快速發展的不良風氣。就連國際風險理事會IRGC(International Risk Government Council)也承認,群體感知(人群或組織)是風險管理的前提,只有當群體認知到可能存在風險時,才會有意識地去進行有效的風險管理[17]。反之,即使某個個體察覺到了當地存在災害風險,但仍然不足以喚醒群體的災害憂患意識,甚至還會因此受到群體氛圍的影響,使得個體原有的災害意識喪失,最終釀成更大的悲劇。

社會的變遷也會引發群體災害意識發展的滯后[16]。其主要表現在以下兩個方面。一是當今科學技術的發展日新月異,不少世界性難題相繼被攻克,個別災害的預測預報、演變規律等問題也慢慢被解決,人們于是乎容易喪失對災害的警覺,總相信現代或將來的科學能解決一切災害相關的問題。這類觀點忽視了災害的緊迫性、現實性以及因人類影響自然災變過程引發的災害特殊性和變異性,最終導致了部分社會群體災害意識的銳變和退化。二是社會的變遷除了自身科技的發展,還包括外來文化的入侵和影響。當與環境發展較為協調的本土文化因各種原因受到外來文化的沖擊和影響之后,往往會發生多種后果。如果外來文化在當地扎根發展后,極有可能改變當地原生的較為和諧的人地關系,進而轉變社會群體的災害意識,誘發特定的自然災害。例如,山區旅游資源的開發往往就會使外來文化沖擊本土文化,使得原生環境受到破壞而引發災害。

3.2 政府相關行政機制

為有效進行災害管理,中國政府設立了從中央到地方的涵蓋所有自然災害類型的一整套行政管理體系來進行各類災害預報預測、工程防治、救災應急、災后救助和恢復重建等工作。這套實行災害管理的政治體制本應和風險管理相輔相成、互相完善。但是由于對自然災害綜合管理認識不足,使得災害管理的行政體制部分脫離了災害風險的指導,某些措施和政策沒有達到降低區域災害風險的目的和要求。

從縱向體系的角度來看,在中央政府設立了以民政部為核心的全國救災、減災工作管理的綜合部門體系,承擔著組織和協調救災工作,核查和發布災情,管理和分配中央救災款物并監督使用等職能[18]。在地方政府,也同時設立有民政廳、民政局等各級部門體系來具體負責區域災害應急救助及善后工作。表面上看,我國災害管理的行政體系應該算是完整的,但是政治體制的最終成效應該取決于管理措施執行的有效性而不僅僅體現在完整性上。其有效性可表現在應災物質儲備、災害應急預案、巨災保險體系等具體措施上。就應災物質儲備而言,我國只有中央一級設有10個中央級救災儲備物資代儲點,但實踐表明遠遠不能滿足降低風險的要求,仍需加建5~7個中央級救災物質儲備庫,基本做到1個儲備庫覆蓋兩個省份[19],同時這些代儲點區位的選址是否合理仍待災害實際的檢驗;而地方仍無統一有效管理的集中救災物質儲備體系,僅有部分經濟較發達地區零星分布有物資儲備點,廣大各類災害高風險區仍然缺乏相應的應急儲備物資。就災害應急預案而言,從中央到地方均制定有相應的災害應急預案,但各級預案的部分內容過于寬泛和空洞,缺乏程序化和細節化的具備實際操作性的條目。另外,各級政府在巨災保險體系的完善和落實方面仍存在投保率低、服務水平不足等問題[20]。

從橫向體系的角度來看,各類自然災害管理都由專門的部委負責,各自分工明確,針對性強,如中國地震局負責地震災害管理,中國氣象局負責氣象災害管理,國土資源部負責地質災害管理等。如此進行災害分工,雖然能在災害管理的科學研究和災害防治技術手段等方面進行有效探索,并進行相應的預報預測和防災御災工作,但由于政出多門,應急管理工作條塊分割,不利于統一指揮和調度[1],而且基于傳統官場文化容易滋生官本位等不良思想,形成互相推卸責任的不良作風,甚至會引發忽視災情、延誤救災、應災不力等惡果。現今雖有國家減災委員會作為中央一級的協調部門,但仍未能有效整合中央和地方各級政府和部門的災害綜合管理資源且各種歸屬關系較為混亂,這樣不僅使得整個災害管理體系容易失效,還會放大自然災害造成的損失,人為增加災害風險。

為此,可從以下兩方面對災害管理體系進行改進。其一,制定地市——省區——國家三級災害管理和災害應急預案,明確預案的相關細節和程序。根據預案和實際操作的需要,盡快擬定并出臺統一的適用于全國范圍的自然災害防災、應災和救災法,使各級各類救災行為法治化,以此明晰各級各類救災部門和個人的職責。其二,建立或健全中央級別的跨部門災害管理的統籌協調機構或相關機制,完善綜合災害管理體系,在充分肯定和支持各種災害相關部門防災抗災努力和行為的同時,及時通報、共享和分發實時災情,指導具體救災應急工作,協調各級部門救災步伐,高效快速地拯救受災的生命和財產,根本性地降低區域災害的風險,提高災害風險管理的理論和實踐水平。

3.3 區域人口環境

區域人口環境的變化將極大影響著區域災害風險,并日益成為其社會因素中的重要組成部分。例如,地區人口劇增一方面可能進一步破環區域自然環境,導致孕災環境的形成,進而增加災害的危險程度;另一方面人口數量的增加還會直接增大社會易損程度,從而大大增加區域災害的風險。影響區域災害風險的人口環境一般由人口數量、結構、分布和質量等四大因素組成。

人口數量的變化將影響到區域環境包括自然和社會環境的承載能力。人類定居的周圍環境具有一定的生態承載力,如土地承載力等。當環境中每增加一個人,個體對其自然屬性如生存等需求的滿足則會加大自然環境資源的壓力,同時個人對其社會屬性如教育等需求的滿足則會增大社會環境的成本,最終又回饋到對區域整體環境資源的索取。因此,對區域人口數量要實行控制,特別是自然環境極度脆弱、社會易損程度較高的地區。

人口結構主要指人口年齡和性別的分布狀況。根據早期的研究,人口年齡和性別結構一般呈金字塔狀分布,并可分為年輕型、成年型和年老型三種。年輕型和年老型人口結構均會增大災害的整體易損程度,但對于整體災害風險的影響則還需考慮社會教育水平、經濟水平、防災抗災綜合措施水平等因素。而成年型則是較為理想的人口結構,對于災害風險的影響較小。

人口分布則是指人口的整體聚集情況,它能集中反映區域的經濟、文化、政治等水平。人口高分布的地區即是社會、經濟高度聚集的地區,對自然環境的影響和改變的程度也較高,因此發生災害的風險也較高,反之則一般較低。

人口質量主要指人口的整體與災害相關的素質、意識形態、技能水平、受教育程度等。這些本質上和前面所述的個體心理素質相一致,僅是論述的角度不同而已。

4 災害風險管理成本的綜合效益評價

一般而言,成本和效益是衡量事情必要性和可行性的重要指標,災害風險管理的正確有效與否也要基于這一標準來進行衡量。換言之,高效的災害風險管理不僅應有利于相應的災害管理工作,而且其成本要與當地經濟水平相符并產生事實上的減災防災效益。反之則說明風險管理體系仍需改進。當然,基于災害風險的特殊性,其成本和效益并不對等,投入一定的成本并不能產生絕對相符的經濟效益,而更多的則應考慮其伴生的社會效益,這才符合綜合效益評價的原則并最終促進災害風險管理的工作。

4.1 區域經濟政策的引導

進行區域災害風險相關的經濟因素分析首要考慮的就是當地的經濟發展政策。區域經濟政策決定了地方經濟發展的方向和程度,具有持續性和穩定性的特征,極大影響著社會經濟的發展和進步,進而波及區域災害風險管理的運轉。

經濟政策的失誤首先表現在經濟發展指導思想的偏差方面。地方政府在其任期內,為了加快經濟發展,提升地方GDP,抬高自身政績水平,往往采取盲目過度地進行自然資源開發和利用的方式,而沒有考慮經濟政策對環境的破壞和影響。特別是某些偏遠山區自然環境較為脆弱的市縣,為了改變經濟落后的局面,大肆進行森林資源采伐,陡坡開墾農田,毀林種植經濟效益較好而生態效益較差的經濟林,大量利用原生環境來換取旅游資源等超出區域自然環境承載力的開發行為,這些短視的且缺乏可持續性的、掠奪性的經濟發展意識將通過人為方式增加區域自然環境的危險性,促使環境惡化,利于孕災條件的形成,進而增大災害風險。其次,經濟政策的失誤也表現在部分經濟指標設置不合理的方面。某些地區仍存在指令性的經濟發展目標,部分指標的原則和具體措施均背離了可持續發展的原則。事實上,對于災害高風險地區,不必采用對環境具有掠奪破壞性的經濟開發行為,一些能維持生態平衡的經濟發展模式同樣能促進地方的發展。當然,這類地區的政績考察則應采用綠色GDP的評價指標。另外,可適當運用生態補償機制,對附近受到本區生態效益影響而獲利的企業和個人進行收益轉移,使得生態平衡和社會進步得以持續有效地發展。史培軍認為,在特定的地理環境中,建立適應該區內各種自然災害的經濟結構,特別是土地利用格局與產業結構,則是從根本上降低災害風險的長遠之策[21]。

以山區災害為例,山區城鎮災害高風險區應施行有效的生態經濟政策,以保護和發展可持續的生態效益作為制定地方經濟發展戰略的根本原則,拒絕東部沿海發達地區的有害落后產業的轉移,放棄不利于生態平衡的本地工業的發展,立足自身自然環境的實際,核算自然生態承載力,發展有益于環境的其他產業,有條件的還可適當進行有限旅游資源開發,同時鼓勵年輕勞力實行生態移民,開展區域或流域內生態補償機制的運作和管理,最終達到維持原有災害風險或者從根本上降低風險的目的。

4.2 災害風險管理成本效益分析

Rose等在研究地震災害影響電力等生命線設施失效誘發區域經濟損失時認為[22],在一定假設條件下,通過增加社會因子并綜合工程模擬與調查數據、且合理考慮個體行為與區域的彈性恢復能力、區域的防災減災效果和成本等,來進行整個災害系統的輸入和輸出分析,從中反映防御災害對生命線工程破壞方面的有效性。同理,可通過對有效進行風險管理而投入的成本和相應效益產出進行分析,能較好衡量降低風險活動的有效性,進而評估區域災害風險管理的合理性和可行性,最終更好地指導災害管理的具體工作。

當然,災害風險管理所采用的投入—產出機制并不同于其他的商業經濟活動的一般模式,它具有自身的特點,因此不能僅僅從日常經濟效益分析的角度來判定災害管理中減災防災等降低災害風險的工程或項目的成效。因此其綜合評價效益除了經濟方面的因素外,還應包括長期獲得的社會效益部分。事實上,應該把重點放在其產生的社會效益上,而不是純粹地以商業化思想來考慮災害經濟的效益問題。鄭亞平認為,當今無論是學界還是政界,往往對災害綜合管理總是基于經濟學的視角,極大忽視了社會效益和人文精神的理念[23]。

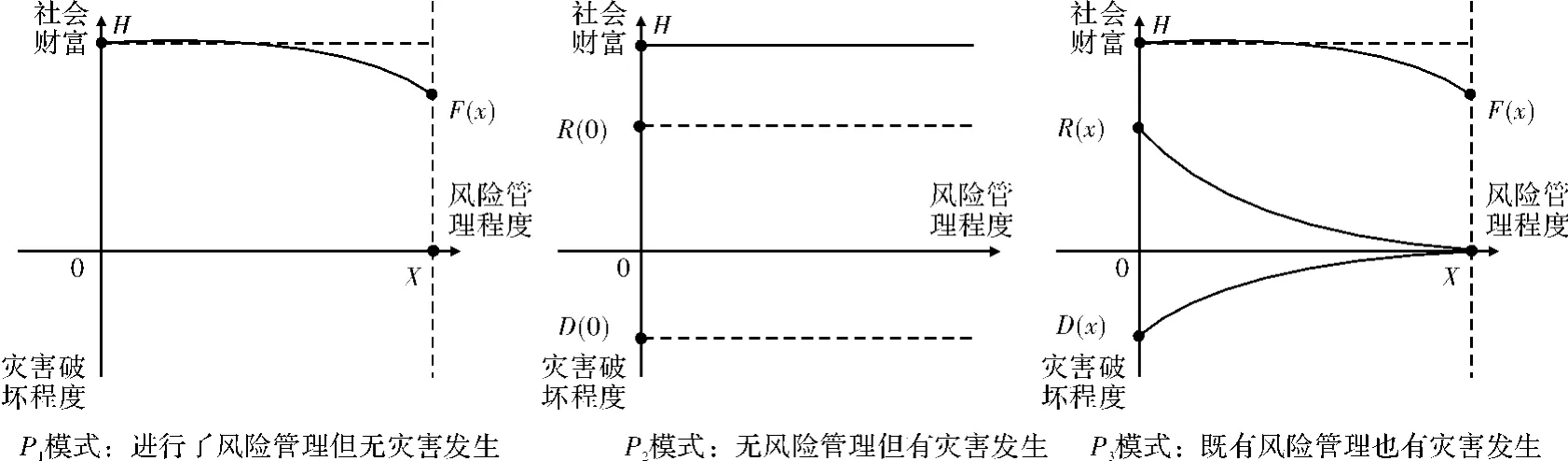

具體而言,可以設定一定的假設條件,分P1、P2、P3等三種情況來進行災害風險管理效益狀況的綜合評價(圖1)。假定某一存在災害風險的區域,以災害風險管理工作程度為X軸、社會總財富為Y軸構造經濟效益成本坐標系。其中F(x)為社會再生產函數;D(x)為災害破環函數;R(x)為災后重建函數。

圖1 災害風險管理的經濟成本效益分析

綜合經濟效益和社會效益而言,P1中用于社會再生產的費用減少了,但災害風險管理工作的開展在災害綜合管理框架內事實上提升了用于降低風險的軟硬設施水平,其所產生的社會效益彌補了經濟效益的降低,其對社會再生產的影響后果也是可以接受的。P2中經濟效益明顯虧損,一定時間內災害造成的損失為定值,如D(0)且重建需要也是定值R(0),同時也毫無社會效益可言,二者均在災害中受到損失。P3的情況綜合了前兩者,災害使得經濟效益受到一定影響,但風險管理工作的開展并結合災害重建的進行彌補或減少了大部分的災害損失,再加上社會效益的輔助,使得綜合效益層面應該還是可以接受的。

進行風險管理的較大經濟成本會給部分經濟欠發達、財政較為困難的地區帶來壓力。這也是地方政府往往會產生貪圖眼前的直接效益而忽略了長遠的環境效益和社會效益等現象的重要原因。另外,實行有效的風險管理可以采取多種措施,除了修建防災減災措施外,還可采取生態移民、異地重建或建制合并等社會性的防災抗災軟措施,各類軟措施的可行性和有效性分析要結合實際進行綜合效益分析。如果在當地修建防災減災措施的成本遠遠高于異地重建,那就宜采用后者;如果當地人口較少,但災害風險較高,則可進行建制合并或生態移民,此舉將災害風險區集約化管理,之后再統一修建減災措施將能大大節約成本。

5 結語

本文多角度總結了影響災害風險管理的三大社會因素,進而論述了人類自身以及人與人之間產生的各種經濟和社會關系與災害風險管理的相互聯系和相互作用,明確了當代災害高風險區自然災害的發生、發展、演變與致災等各種過程和人類為生存和發展所開展的各類活動是密切相關的,同時也可從中總結出從社會角度降低災害風險并實行有效風險管理的途徑和方法。

雖然從中看到了災害風險管理體系中社會影響的眾多方面和細節因素,但是如何針對具體問題來進行深入分析、量化和解決仍然是需要考慮的難題。例如如何將社會因素中的眾多影響因子整合量化到常用的災害風險評估和管理的各種體系和模型中仍有待研究[24]。當代災害風險管理理論和實踐無論是從廣度和深度來說都得到了長足的發展并日益加快,特別是其內容和結構體系的更新更是展現了自然和社會的各個方面的進步和發展,但是自然界延續了千萬年的自然過程有其合理性,且鑒于近代人類對自然環境的影響日益加大,故應更多地從社會層面來對災害管理進行分析和思考,小到剖析社會個體的思想意識和行為特征,大到研究社會群體的公共行為和輿論氛圍等都是對災害風險管理體系改善的有益探索。

災害風險的兩重性決定了社會因素的重要地位,而且現實中災害風險管理的案例更多的是采用社會方面的措施來進行具體操作。因此,對社會因素的深入挖掘,將會對災害風險管理的發展有著重要的意義,也將對未來的防災減災工作發揮巨大影響,最終推動人地關系的進一步協調和可持續發展。

[1]王強,田濤,李軍,等.自然災害風險與中國應急管理制度[J].中國農業大學學報:社會科學版,2009,26(3):161-170.

[2]張業成,張立海,馬宗晉,等.20世紀中國自然災害對社會經濟影響的時代變化與階段差異[J].災害學,2008,23(2):55-58.

[3]陳颙.城市地震災害及其應對:過去、現在和將來[M]//丁石孫.城市災害管理.北京:群言出版社,2004:84-87.

[4]Ronald R B.Geographers and the Tennessee Valley Authority[J].Geographerical Review,2004,94(1):23-42.

[5]Malone A W.黃潤秋.邊坡安全與滑坡風險管理—香港的經驗[J].地質科技管理,1999(5):6-18.

[6]林蓉輝.自然災害與風險管理[J].災害學,1991,6(2):84-87.

[7]黃崇福.自然災害風險分析的基本原理[J].自然災害學報,1999,8(2):21-30.

[8]劉希林,莫多聞.泥石流風險管理和土地規劃[J].干旱區地理,2002,25(2):155-159.

[9]蘇桂武,高慶華.自然災害風險的行為主體特征與時間尺度問題[J].自然災害學報,2003,12(1):9-16.

[10]史培軍,葉濤,王靜愛,等.論自然災害風險的綜合行政管理[J].北京師范大學學報:社會科學版,2006(5):130-136.

[11]張繼權,岡田憲夫,多多納裕一.綜合自然災害風險管理—全面整合的模式與中國的戰略選擇[J].自然災害學報,2006,15(1):29-37.

[12]郭躍.自然災害的風險特征及風險管理模型的探討[J].水土保持研究,2006,13(4):15-18.

[13]Gamper C D,Turcanu C.Can public participation help managing risks from natural hazards?[J].Safety Science,2009,47:522-528.

[14]王紹玉,唐桂娟.綜合自然災害風險管理理論依據探析[J].自然災害學報,2009,18(2):33-38.

[15]郭躍.自然災害的社會學分析[J].災害學,2008,23(2):87-91.

[16]黃志剛.災害預警—人類行為的越軌和檢討[M].北京:科學技術文獻出版社,1998.

[17]李寧,胡愛軍,崔維佳,等.風險管理標準化述評[J].災害學,2009,24(2):110-115.

[18]李保俊,袁藝,鄒銘,等.中國自然災害應急管理研究進展與對策[J].自然災害學報,2004,13(3):18-23.

[19]郭劍平,邵國棟.完善我國自然災害救助體系的對策探究[J].科技管理研究,2009(9):85-87.

[20]王新新.以保險為重要內容的我國巨災風險管理體系探討[J].災害學,2009,24(4):138-142.

[21]史培軍,邵利鐸,趙智國,等.論綜合災害風險防范模式—尋求全球變化影響的適應性對策[J].地學前緣,2007,14(6):43-53.

[22]Rose A,Benavides J,Chang S E,et al.The Regional Economic Impact of an Earthquake:Direct and Indirect Effects of Electricity Lifeline Disruptions[J].Journal of Regional Science,1997,37(3),437-458.

[23]鄭亞平.自然災害經濟管理機制研究[J].自然災害學報,2009,18(5):163-167.

[24]殷杰,尹占娥,許世遠,等.災害風險理論與風險管理方法研究[J].災害學,2009,24(2):7-11.