被背叛的敘事

黃 玲

張承志是上世紀八十年代中國文壇上頗有影響的小說家,然而到了九十年代他卻突然放棄了小說創作,以致于所有研究張承志作品的人幾乎都繞不開一個問題:作為一個有執著精神追求和獨特藝術風格的作家,張承志為什么會突然停止小說創作?這對我們深入理解張承志的作品顯然不是可有可無的。

對于這個問題,幾年后張承志自己曾這樣解釋:“如今我對小說這形式已經幾近放棄。我對故事的營造,愈發覺得缺少興致也缺乏才思。我更喜歡追求思想及其樸素的表達;喜歡摒除迂回和編造、喜歡把發現和認識、論文和學術一一都直接寫入隨心所欲的散文之中。”這一解釋事實上在很大程度上遮蔽了問題背后的復雜原因。

研究界也有不少其它角度的回答:有從作家自身的精神矛盾與沖突方面去解釋;有從作家的民族、宗教背景去理解;有從時代文化轉型中知識分子道路選擇的角度看這一問題;也有從作家與讀者越來越緊張的關系中尋找答案……這些研究都從各個不同的側面豐富了我們對這一復雜作家的理解,但這些解釋都只是張承志結束小說創作的必要條件,而非充分條件,它們的問題在于每種解釋都并不必然導致一個小說家創作的終結。

一

要回答張承志為什么結束小說創作,恐怕得先回答他為什么開始小說創作。張承志在他的第一本小說集《老橋》的“后記”中,把一開始的動機解釋為“好奇”,這種浪漫而取巧的說法,顯然只道出了些微的真相。仔細考察作家登上文壇的時代語境和心理動因,我們會發現情況遠沒有這么簡單。

我們可用“新中國——‘文革——八十年代新啟蒙”這樣一條線索大致勾勒出張承志成長的時代語境,作家精神結構中最重要的元素就是在這土壤中萌芽生長的。

張承志生逢新時代,經過前面幾代人長期艱苦奮斗,新政權的建立給全國人民帶來了無窮的自信心與自豪感,新制度初創期呈現出的勃勃生機,也激活了整個民族渴望改變現實的激情。這種理想主義深刻地影響了張承志那一代人,盡管在今天看來這種理想主義不夠理性,有很多幻想的色彩。到了“文革”,這種沒有實際所指的理想主義,在欲對生活進行激進變革的強烈渴望中進而演變出一種“舍我其誰”的英雄主義,“在‘文革中,中國大地上激蕩著一股迷狂般的理想與激情,這在,紅衛兵一類人身上表現得尤為突出”。,張承志正是“紅衛兵”的代表。“紅衛兵”們在“神圣”和“崇高”的事業中被誘發出來的人性的瘋狂與野蠻的歷史罪過當然是不應該被輕易原諒的,但我們也愿意相信,這些涉世未深的“紅衛兵”們的理想主義和英雄主義是真誠的,盡管它們本質上只是一種青春的迷狂。一個人在青少年時期形成的世界觀與價值觀往往會影響甚至決定他一生的精神脈絡,理想主義與英雄主義就這樣悄然鑄就了張承志精神結構中的兩大基石。無論以后的思想會發生多少變化,這兩個融在血液里的精神因子卻永不會消失,哪怕他有意回避也總會在無意識之間起著超乎他本人意料的作用。

歷史真的走到了張承志理解的反面,“紅衛兵”們神圣的理想很快就成了現實政治悲劇性的祭品,一聲令下,龐大的紅衛兵群體在一夜之間解散,他們一下子由政治舞臺退出,被驅使到邊疆、草原、山村去了。這突如其來的變化,造成了張承志巨大的心理失衡,更帶來了精神失落的痛苦。四年的知青生涯是一個“由清醒而幻滅,并進而對整個城市文明產生深刻的懷疑”的過程。

當結束知青生活再次回到城市,張承志的心態完全變了。一方面,對苦難生活的記憶,對青春虛逝的悵然以及對被城市拋棄的耿耿于懷,使他從回到城市的第一天起,內心深處就滋生了一種深刻的對抗沖動。這其實不難理解,我們得注意到,被驅往草原時張承志剛剛二十歲,這本是一個對前程充滿了信心和美好憧憬的年齡,可張承志卻經歷著從城市到草原,從紅衛兵到知青,到牧民的轉變。另一方面,在他的青春和命運被如此嘲弄后再回到城市,他是本能地要在姿態上與城市劃清界限:我不屬于你,不認同你。否定了自己的城市歸屬后,作家便面臨著一種身份認同的焦慮,他需要尋找可以真正接納他身心的家園。

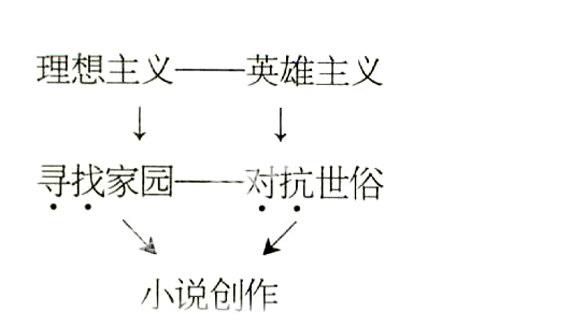

與此同時。在思想解放的旗幟下,中國文化界開始了一場直接呼應“五四”精神的新“啟蒙運動”,無數知識分子在這場運動中再次持守精英的啟蒙立場,這給了張承志的理想主義和英雄主義再次復燃的文化土壤,他選擇了從文學的角度參與這場“啟蒙運動”,而且作為一個懷有理想和雄心、想用文字書寫出一個時代本質的作家,他選擇了敘事類文體——小說。“在生活的完整性中藝術地再現生活的概念,對時代的本質加以揭示的概念,創作行為的規模宏大與紀念碑式的宏偉的概念,都與‘敘事類這個詞有著牢固的聯系。再也沒有一類藝術作品,像中篇小說、長篇小說、史詩那樣,既能那么自由地滲入人的意識深處,同時又能那么自由地切入人們的存在之方方面面。”且不去說他小說作品中表現出來的鮮明濃烈的理想主義與英雄主義情結,僅就他在一個新時代面前作出的選擇,便可以看出這種精神結構在作家個人生活歷經了翻天覆地的變化后仍多么有力地影響著他,時代語境和個人生活經歷的共同作用下,理想主義和英雄主義直接孕育了尋找家園和對抗世俗的兩重心理機制,而這正是張承志拿起筆進行小說創作的最初動因。至此,我們已可以清晰地勾勒出張承志的精神結構圖譜:

是理想主義和英雄主義的激情與小說敘事文體的宏大自由之間產生的共振,使站在時代風口浪尖的作家找到了小說,這對于急于在歷史轉折時代扮演精神啟蒙英雄的張承志來說,一切都顯得無比順理成章。

二

正是出于這樣的創作源動力,張承志很快表現出與其他作家相異的獨特性。這種獨特性表現在他小說中從頭至尾貫穿的那種強烈的“傾訴”的渴望與小說敘事話語性格之間的不和諧;表現在他的小說與他的生活不同尋常的對應關系中,他的小說幾乎不是寫出來的,而是走出來的;更表現在他小說中有著一種極度真誠與執著的精神追求。可以說,張承志是中國當代作家中少有的,把創作、生活及其內心的精神追求如此高度地融合為一體的作家,這三者在具體過程中還不斷地相互重構。形成了張承志獨特的小說創作圖景。這樣,我們才可以理解張承志為什么說文學是“嚴峻的孤旅”,“我提起筆來,如同切開了血管”,也可以理解。為什么在現實中他選擇這樣的生活:“我放浪于廣袤的北方。后來我放棄了職位薪俸,在以西海固荒山為中心的北方放浪,因對張承志而言,創作與上路一樣,都是為著尋找靈魂的家園。

于是我們看到,在“傷痕文學”、“反思文學”的文壇氛圍中起步的張承志的小說里不見“傷痕”,也沒有“反思”,而是以一個草原歌手的形象,傾盡熱情地歌頌著那段已逝的歲月。草原的寧靜美好與城市的喧囂擁擠的對比中蘊藏著與城市的對抗姿態,但早期小說中的對抗情緒還是比較隱秘的,常常被更強烈的,尋找家園的使命遮蔽。“草原”一開始就是一個精神性的能指,是張承志

在否定了對城市歸屬后想象中的精神家園。

但細讀這一時期的作品就會發現,《騎手為什么歌唱母親》中的我,《青草》里的楊平,《阿勒克足球》中的老師,《黑駿馬》中的白音寶力格,《綠夜》和《老橋》中的“他”,這些主人公事實上都不是真正的牧人。《黑駿馬》中說:“……也許是因為幾年來讀書的習慣漸漸陶冶了我的另一種素質吧,也許就因為我從根子上講畢竟不是土生土長的牧人,我發現了自己和這里的差異。我不能容忍奶奶習慣了的那草原的習性和它的自然法律,盡管我愛它愛得是那樣一往情深。”這一語道出了主人公的心聲,這種深刻的孤獨感,一種生命的異質性,導致了“不管我怎樣拼命地阻止自己,不管我怎樣用滾滾的往事之河淹滅那一點誘惑的火星,但一種新鮮的渴望已經在痛苦中誕生了。這種渴望召喚我、驅使我去追求更純潔、更文明、更尊重人的美好,也更富有事業魅力的人生。”騎手們雖然歌唱草原,但最終都離開了草原,也許這段話就是最好的注腳。

小說《金牧場》中有一個更富意味的細節:當幾個知青回城后一起喝酒時,滿嘴都是“我們隊”“我們家額吉”“我那匹紅馬比你那匹白馬好”時,他們興奮得手舞足蹈,陷入了深深的瘋狂。但旁邊的人討厭他們的狂態了,有人甚至認為他們是在表演。有人說:“哼,又不是人家的親孩子,干嘛一嘴一個我們家我們家的?既然那么親,干嘛還非回北京呢?”于是,作家借主人公的口吻說:“我們不再奢求交流。……我們懂得了:誰和他們說草原誰傻x。再遇到有人提到草原二字時,我們開始翻白眼兒。讓討厭的臭魚爛蝦高談闊論駿馬、讓全世界的王八蛋去歌唱草原吧!”這里,知青的表現,旁人的反應,以及知青對旁人反應的反應都值得細味。知青對草原上的人或者馬的懷念背后,其實是一種對自己已逝青春歲月的深深懷念,只有有過相同經歷的人才能體會這樣一種深刻的情感。旁人當然會認為他們作秀,而且持有的證據非常有力:“既然那么親,干嘛還非回北京呢?”這就觸到知青的痛處了,旁人不會明白,草原在他們心中早已不只是草原,它連接著青春與夢想,更連接著沉重與迷茫。草原歲月中所有的歡笑與淚水都包括在了“草原”“額吉”“駿馬”幾個詞里面了,這幾個詞是他們的精神符號,是他們在心里小心翼翼呵護的最后的堅強,那種珍貴的情感是不容褻瀆的,但其中的悖論又是他們自己都無法回答的。所以面對旁人的質問,主人公的反應會這么激烈而無賴。

在草原上,他們是城里人,對草原的熱愛無法改變這一事實;到了城里,他們卻因為對草原的記憶變得跟城市人無法溝通,這就是張承志作品的主人公們面對的悖論,也可以說就是作家自身的精神處境。原本是想在對草原的回憶中尋找到心靈可以依托的家園,追尋最后卻發現草原不是故鄉,這恐怕是作者開始寫草原小說時未料及的。

于是,張承志很快不寫草原小說了。“突然間我不愿再寫了。究竟是為什么我很難解釋清楚。”其實作家心里應該是清楚的,那就是那無法面對這種悖論:盡管他口口聲聲稱自己是牧人,但事實上他不是,也不可能是。

三

八十年代中期以后,中國社會文化思潮開始出現大轉型。文學界以王朔為代表的“痞子文學”對原先的“嚴肅文學”、“精英文化”進行了徹底的解構和顛覆,這一文化氣候進一步引爆了有理想主義和英雄主義情結的張承志內心的對抗沖動。由此,這種對抗沖動因為找到了更崇高的文化動力而由隱至顯。一開始緣于青春祭奠的對抗城市變成了捍衛理想的對抗整個世俗。以北京為代表的城市就是世俗,為追尋理想,張承志必然要選擇與都市北京的繁華喧囂完全對立、同時還要能體現英雄的力量的地方,他必須選擇比草原更壯闊的精神符號,于是,高原戈壁、深山遠村那些一般城市人無法到達的地方幾乎成了他必然的方向。

于是,我們看到張承志小說的背景開始由詩意變得粗獷,而且越來越呈現出悲壯甚至凄厲的美,從天山到西海固,那種對惡劣環境和苦難生活的描述越來越多,對生命極限的挑戰越來越強烈。仿佛環境越惡劣,苦難越考驗人的生命意志,在這種環境中挑戰生存的主人公就越顯強大,作家潛意識中就會感到對抗越有力、越酣暢。《大坂》主人公翻越了白雪皚皚的冰大坂;《北方的河》中“他”橫渡了喧囂洶涌的黃河;《頂峰》中的鐵木爾攀上峰頂看見了神秘的汗騰格里冰峰……生命力在對自然力的挑戰中顯示了力量,主人公們為追尋心中向往的目標,不斷地實現著征服的夢想,體現著外在的強悍,張承志以此來與世俗的紛亂世界對峙,更是在尋找一種可以讓漂泊的靈魂有所皈依的力量。從草原到天山再到西海固,一個人長長的孤旅永遠指向一個確定的所在:家園。

《哈拉戈壁》中主人公繼承父親的事業。用心用命守護著荒無一人的戈壁一角;《九座宮殿》中的韓三十八在惡劣的環境中生活得平靜而充實,因為“哪怕到了絕境,只要心勁不死就有活路”,蓬頭發則堅韌地獨自一人走向茫茫戈壁,要證明傳說中宮殿的存在,驅趕絕望的是心中神的影子;《輝煌的波馬》中的碎爺相信,只要堅守心靈真實,按神的旨意生活,就有足夠的力量蔑視世俗的一切榮辱沉浮……這里生命的力量更多的開始顯現為一種內在的力量,對生活苦難的隱忍背后是某種精神的信念,這就具有了形而上的意味。而《黃泥小屋》《殘月》《終旅》中,支撐主人公活下去或走下去的,就已完全轉化為對真主的信仰。

一步一步,我們可以看出作家在追尋靈魂家園時的真誠和執著,看出他內心深處對信仰的渴望。張承志如同他作品中的人物一樣,堅韌而又頑強。一篇篇小說,一次次真實的行走,都是他向心靈家園逼近的不懈努力。在張承志身上,我們似乎瞥到了魯迅筆下那“過客”的影子,但張承志終究不具有魯迅的決絕與透徹。他在路上,是想在對抗中尋找到身份認同的家園,而不具有魯迅“用行走反抗虛無”的哲學高度。這決定了他的精神強度和韌度都無法與魯迅相比。

果然,“長久以來,我匹馬單槍闖過了一陣又一陣。但是我漸漸感到了一種奇特的感情,一種戰士或男子漢的渴望皈依、渴望被征服、渴望巨大的收容的感情。”在《心靈史》中我們終于看到,哲合忍耶,這個“為了內心的信仰和人道受盡了壓迫、付出了不可思議的慘重犧牲”的伊斯蘭支教,終于成了張承志長久尋找后精神的皈依。“我沉入了這片海。我變成了他們之中的一個。”在強大的皈依之情下,他自己全盤托出,全盤犧牲,宗教狂熱使作家放棄了思考和判斷,張承志用一種形而上的理想(即宗教)代替了真正的理想主義精神,在追尋理想的路上放棄了理想。

也許有讀者會產生這樣的錯覺:本來張承志創作小說就是為了尋找內心終極的精神家園,現在他找到了可以皈依的宗教,因此放棄小說成了必然。表面上看,這樣的推理天衣無縫,事實上情況不可能如此簡單。

首先,小說與宗教并不天然沖突。黑格爾說:“藝術到了最高的階段是與宗教直接相聯系的。”小說的理想內涵,有必要體現一種宗教精神。更重要的是,我們要追

問:張承志皈依哲合忍耶后,他的靈魂真的就找到家園而永享安寧了嗎?沒有。當然,我們并不是懷疑張承志對宗教的虔誠和對讀者的真誠,但我們認為,作為一個已接受了那么多現代知識的知識分子,對宗教的信仰更多的是對宗教精神而非一個具體教派的信仰。凡是能理性地看待宗教的現代知識分子,都不可能成為真正意義上的宗教信徒。因此,我們更愿意相信張承志的皈依只是身心在長久地跋涉之后的一次小憩,是靈魂在受到巨大震動之后的一種動情的回應,更是在信仰匱乏的時代潮流下的一場絕望的抵抗。

如同在草原上張承志不是一個真正的牧人一樣,在西海固,他也不是真正的哲合忍耶,這一點張承志心里比誰都清楚。《心靈史》是他的皈依之作,但文本本身呈現出來的卻是自始至終的外在視點。盡管他的激情幾乎要越過語言的邊界,但他愈是言辭激烈地表達自己的皈依心情,愈是讓人覺察出他與哲合忍耶的異質性。

果然,在皈依哲合忍耶后,張承志離開了西海固。《心靈史》本身就是在遠離西海固的北京完成創作和修改的文本。這里,張承志陷入了與幾年前同樣的尷尬:既然皈依了哲合忍耶,為什么還要離開?

四

通過以上分析我們可以看到,張承志是本著尋找精神故鄉的初衷開始小說創作的,但他卻忽略了一個基本事實,即他借助的工具——小說敘事的不可靠性。張承志原本想把草原認定為故鄉,可小說文本卻出賣了他,暴露出他自己未料及的悖論,使他的精神陷入更大的無所適從。對于這點,作者一開始未必能意識到的。但在不斷的創作過程中,這種敘事背叛的感覺變得越來越無法回避。這無疑會讓視小說為通向精神故鄉的張承志感到極其沮喪,因此我們看到十也創作后期,《黑山羊謠》《錯開的花》《海騷》等諸篇神秘的“詩體小說”,這表明了作家對小說文體的不信任而進行的有意識的轉向。及至《心靈史》,這個融小說、歷史、散文、詩歌諸多文體狂歡式的駁雜文本,更是作家蓄謀已久的最后演出,是對小說敘事徹底喪失信任的宣告。

也許有人會說,小說敘事中對作家創作初衷的悖反是一個正常的藝術現象,這種由敘事帶來的主題的不確定性甚至悖反性恰恰是小說的特殊魅力所在,甚至有這樣的結論:“小說的成功與否在某種程度上取決于在多大程度上對創作初衷構成了違背。”‘這種敘事背叛恰恰是作家創作的成功,為什么會在張承志這里卻構成了危脅,致使作家不得不放棄小說創作呢?

我們認為:首先,對于理想主義者張承志來說,是不是一個小說家并不重要,重要的是靈魂有無皈依,生命有無可以為之獻身的終極信仰。小說本來就是他的精神療救機制,當他發現小說創作不但無法引領他尋到精神故鄉,實際上卻讓他的靈魂更加無所適從時,結束小說創作成了一種必然。其次,張承志對作品的主題表達有一種強烈的控制欲望,敘事背叛對于這樣一個衷情于確定判斷的道德英雄主義者來說是令人無法忍受的。最后。1980年代中國社會出現重大的文化轉型,英雄主義情結讓張承志急于走到舞臺的中心以悲壯的姿態去戰斗,“世紀末的頹敗已不能容許他以虛構的、象喻的、委婉敘事的曲折方式去陳述他的精神世界,他激動了、憤怒了、焦躁了,他必須以他清峻而熱烈、悲壯而猛厲的文字,以直接的、獨白的、直抒胸意的方式,表達他的批判、贊美、抗爭和希望。”因此,《心靈史》之后,張承志放棄了小說而選擇了散文,用自己的全部激情為一個行將逝去的時代作最后的守望,也是以另一種方式繼續著他對理想的執著追求。理想主義和英雄主義,像一個支架的兩端,支撐起張承志獨特的精神結構,缺少其中的任何一端,其呈現出來的風貌就會迥然不同。

至此我們可以得出這樣的結論:張承志結束小說創作,緣于小說敘事與作家精神結構之間存在著隱在的沖突。理想主義與英雄主義的深沉召喚,使小說最終成了張承志殉道的犧牲品。真正的“小說家是一位希望消失在他的作品后面的人”,而不是站在時代文化舞臺中心的英雄。但從本質上講,張承志更想做一個英雄而不是小說家。我們從“他為什么結束小說創作”這一問題切入,經過層層分析發現,作家這份秉承民族、時代文化影響的深刻的心理機制,在使他的作品成為最能體現時代精神特征的文本的同時,也給作為小說家的張承志帶來了致命的局限。雖然張承志在創作之初就已清醒地認識到“沒有能超越一切局限的人”,“我和我的心血凝成的作品也會和它們一道,和那些我盡力與之區別的東西一道,與這個歷史時代一塊被未來超越”,但他恐怕未能料到,事實上他身上竟如此深刻地烙著他想努力超越的那個時代的典型特征。

張承志小說創作的文學史意義在于給自己的時代提供了一份鮮活的精神副本;而在他小說創作的開始與結束的抉擇之間,我們還可以看到作家精神結構與小說敘事話語性格之間的深刻關系,這不僅豐富了我們文學創作的理論,更啟示著后來的小說家們對自我精神結構保有充分自省并進行不斷地超越。

(作者單位:南京師范大學文學院)