南北音樂文學體系的對立融合與詞的起源

成松柳,陳江雄

(長沙理工大學 文法學院,湖南 長沙 410076)

詞的起源問題歷來為詞學界所關注,從北宋以來至于今,解家眾多,說法紛紜,未有定論。近現代以來,研究者從音樂角度出發,比較一致的認可詞為音樂文學,認為研究詞的起源應從音樂角度切入,于是發展出“燕樂說”,認為詞的形成主要受燕樂的影響。“燕樂說”之后又有“隋唐燕樂說”附之。然而,“燕樂”一詞概念并不明確,無法用它來界定詞與非詞的區別,并且極易走入“胡樂生詞說”的迷霧,完全忽視當時中國南方確實存在著的音樂,很難解釋中唐文人創作的大量南方詞。

本文繼承近現代以來的“音樂說”,在探索隋唐新音樂的基礎上,厘清當時南方音樂與北方音樂的差別,以此為前提,深入分析南北方的音樂文學;描述“詞”的體制與風格所存在南北的差別。

一、音樂及文化上的背景

從文學藝術的發展歷程來看,語言的地域性差異是必然的,也將影響到音樂及文學的風格。倘若從東漢末年算起,到公元589年隋滅陳統一中國,大約四百年間,真正全國統一的只有西晉五十余年。中國文化在這四百年間發生了較為嚴重的南北分流,尤其在音樂上,北方地區當時流行著迥異于南方的音樂,影響于樂府文學,南北民歌的差異就很明顯,這一明顯差異,對詞的起源也是有影響的。

(一)隋唐音樂的南北源流

據《舊唐書·祖孝孫傳》記載:“(唐)高祖受禪……時軍國多務,未遑改創,樂府尚用隋氏舊文。武德七年,始命孝孫及秘書監竇琎修定雅樂。孝孫又以陳、梁舊樂雜用吳、楚之音,周、齊舊樂多涉胡戎之伎,于是斟酌南北,考以古音,作大唐雅樂。以十二月各順其律,旋相為宮,制十二樂,合三十二曲、八十四調。”[1]唐初南北音樂存在嚴重差異,按新的大一統王朝的要求,便要把它統一起來。又如盛唐人杜佑寫的《通典》所記載:“貞觀之初,合考隋氏所傳南北之樂,梁陳盡吳楚之聲,周齊皆胡虜之音。乃命太常卿祖孝孫正宮調,起居郎呂才習音韻,協律郎張文收考律呂,平其散濫,為之折衷”[2],為之折衷的結果是促成俗樂二十八調的產生。中國古代音樂發展到隋唐之際,逐漸形成了三種主要音階:正聲音階、下徵音階、清商音階。正聲音階又稱雅樂音階,在漢以前的宮廷音樂中就已經產生;下徵音階也稱清樂音階,在南北朝流行的“清樂”中廣泛使用;清商音階“南北朝時候,隨著龜茲音樂的內傳而為宮廷所采用,后來傳播民間,成為唐宋時候最流行的音階之一。”[3]但其實,這種音階在中國固有的音樂體系中也能產生,后來,清商音階成了唐燕樂的主要使用音階,故而又稱“燕樂音階”,雖然未必合理,“這種‘生于楚調’的‘側調’音階,從漢魏南北朝以來逐漸擴大其影響,以致成為隋唐燕樂中最常用的音階,所以后來就把這種帶b7的宮調音階直呼為‘燕樂音階’或‘燕樂調’。嚴格說來,這種稱呼是不夠科學的,不如叫‘側調’為好。因為隋唐燕樂實際是多種音階并用的,側調只是其中之一而已。”[4]郭茂倩《樂府詩集·近代曲辭一》:“唐武德初,因隋舊制,用九部樂。太宗增高昌樂,又造讌樂,而去禮畢曲。其著令者十部:一曰讌樂,二曰清商,三曰西涼,四曰天竺,五曰高麗,六曰龜茲,七曰安國,八曰疏勒,九曰高昌,十曰康國。而總謂之燕樂,聲辭繁雜,不可勝紀。凡燕樂諸曲,始于武德、貞觀,盛于開元、天寶。其著錄者十四調二百二十二曲。”[5]這里十部樂實為儀式性樂種,其一“讌樂”當為“宴樂(le)”之樂(yue),《舊唐書·音樂一》:“(貞觀)十四年,有景云見,河水清。張文收采古《朱雁》、《天馬》之義,制《景云河清歌》,名曰宴樂,奏之管弦,為諸樂之首,元會第一奏者是也。”[1]可知這正是宴會上演奏的一個樂種。為何又“總謂之‘燕樂’”?應該是在宋人看來,各種調式音樂都可用于“燕(宴)樂”演奏的緣故。但卻不可以把它與“二十八調”相混淆,據《舊唐書·音樂三》記載:“(貞觀三年)時太常舊相傳有宮、商、角、徵、羽《讌樂》五調歌詞各一卷”[1],可見當時宴會上所用的音樂,調式很豐富,與盛唐以后民間的俗樂二十八調并不一樣,俗樂二十八調由七均四宮旋相而成,并無徵宮,由此也可見傳統上認為詞起源于“燕樂二十八調”的說法并不是很科學。

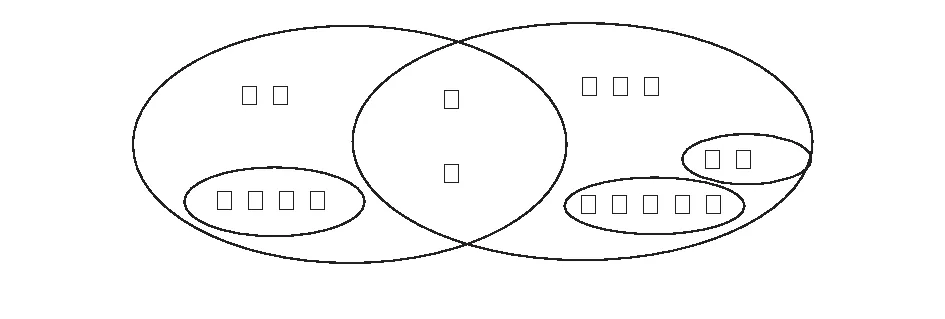

隋唐之際音樂樂調上的南北源流如上所簡述,至于樂種上的情況,看看下面的這張 “隋唐音樂樂種圖”[6]就可以一眼明了:

圖1 隋唐音樂樂種圖

“燕樂”,唐以前其名實本為“宴樂”,“燕”與“宴”相通,唐以后名實發生變化,既可以指一種新的音樂品種,也可以指“宴樂”這個本義,如《宋史·樂志十七·燕樂條》:“古者,燕樂自周以來用之。唐貞觀增隋九部為十部,以張文收所制歌名燕樂,而被之管弦。厥后至坐部伎琵琶曲,盛流于時,匪直漢氏上林樂府、縵樂不應經法而已。宋初置教坊,得江南樂,已汰其坐部不用。自后因舊曲創新聲,轉加流麗。政和間,詔以大晟雅樂施于燕饗。”[7]俗樂二十八調體系在民間成熟后,便與燕樂的名義漸漸混合了,既俗又雅,極為流行,一直到元明的民間戲曲中還采用著。清商樂為南朝流行音樂,主要用下徵調法,即清樂音階。胡樂的情況稍微復雜一點,但影響于“燕樂”的主要是“龜茲樂”,龜茲樂使用的主要是清商音階。雅樂中,正聲音階始終占主流。圖1中,圈內之圈為宮廷使用的音樂,因唐教坊與民間相流通,且燕樂為中外音樂所促成,為當時新的音樂品種,故不分宮廷與民間,由燕樂與清商樂相交融而成的法曲,其成熟繁盛在唐開元之后,故不列。此圖僅可以觀示隋唐之際樂種的概況,從中也可以窺見南北音樂的源流。

(二)文學上的南北源流

唐以前南北文學存在明顯差異,“燕趙多慷慨悲歌之士,吳楚多放誕纖麗之文,自古然矣。自唐以前,于詩于文于賦,皆南北各為家數。長城飲馬,河梁攜手,北人之氣概也。江南草長,洞庭始波,南人之情懷也。散文之長江大河,一瀉千里者,北人為優,駢文之鏤云刻月,善移我情者,南人為優。”[8]這種差別是如何造成的呢?劉師培《南北文學不同論》有一段很好的解釋:“夫聲律之始,本于聲音。發喉引聲,和言中宮,危言中商,疾言中角,微言中徵羽,商角響高,宮羽聲下,高下既區,清濁旋別。善乎《呂覽》之溯聲音也,謂涂山歌于侯人,始為南音,有娀謠于飛燕,始為北音。則南聲之始,起于淮漢間,北聲之始,起于河渭間。故神州語言雖隨境而區,而考厥指歸,則析分南北為二種。陸法言有言:吳楚之音時傷清淺,燕趙之音多傷重濁,此則言分南北之確證也。聲能成章者謂之言,言之成章者謂之文。古代音分南北,河濟之間古稱中夏,故北音謂之夏聲,又謂之雅言。淮漢之間古稱荊楚,故南音謂之楚聲,或斥為南蠻鴃舌……聲音既殊,故南方之文亦與北方迥別。”[9]與音樂的南北差異一樣,文學南北風格的不同也受語言地域性差異的影響。初唐人寫的《隋書·文學傳》也有這樣的看法:“自漢、魏以來,迄乎晉、宋,其體屢變,前哲論之詳矣……江左宮商發越,貴于清綺,河朔詞義貞剛,重乎氣質。氣質則理勝其詞,清綺則文過其意,理深者便于時用,文華者宜于詠歌,此其南北詞人得失之大較也。”[10]對于詞體文學之后的戲曲文學,南北的差異同樣明顯,明王世貞《曲藻》:“凡曲,北字多而調促,促處見筋;南字少而調緩,緩處見眼。北則辭情多而聲情少,南則辭情少而聲情多。”[11]即“南曲偏于柔婉,北曲偏于剛勁”,如此從語言及音樂上入手分析,可謂一語中的。那么,對于本文要著重論述的詞體文學呢,是不是也有這種差別?的確是存在的。詞學大家況周頤在《蕙風詞話》中就有一段很經典的論述宋金詞文學差別的文字,使人有理由相信詞在起源階段于文字上也有南北差異[12]。考察當時民間歌曲的差別,我們就更明白不過了。

二、詞作為音樂文學分南北

音樂文學分南北。隋唐以來,中國文化經過多次大融合,文化之源相同,但南北的差異始終存在著,這是流的不同。限于篇幅,本部分討論音樂文學,著重從宏觀上把握宮廷歌舞伎樂向小型化發展促成填詞興起的背景,對于詞南北風格的差別主要在民間音樂文學中分析。

(一)音樂文學略說

凡音樂自音樂,文學自文學,就沒有音樂文學可言。音樂有聲樂,有器樂,聲樂需要配歌詞演唱,這使得音樂與文學的結合成為可能。凡配合音樂演唱的具有一定文學性的歌詞才可以稱為音樂文學。《尚書·堯典》說:“詩言志,歌永言,聲依永,律和聲”,《文心雕龍·樂府篇》也說:“凡樂辭曰詩,詩聲曰歌”又“詩為樂心,聲為樂體。樂體在心,瞽師務調其器,樂心在詩,君子務正其文”,可知東漢以前,音樂依附于詩,先有詩后配樂,或詩樂同時產生,音樂曲式結構依附于詩句結構。《毛詩序》說:“詩者志之所之也,發言為詩,情動于中而形于言,言之不足故嗟嘆之,嗟嘆之不足,故永歌之。”詩句結構又明顯的受語言的自然結構所影響,因而,《詩經》、《楚辭》以及漢魏樂府,詩歌的句式結構并無一定,短的有二、三言,長的有八、九言。句內的節奏也無嚴格規定,如“誕置之隘巷,牛羊腓字之”(《詩經·生民·大雅》),為“122,23”節奏,“畏我諸兄。仲可懷也,諸兄之言,亦可畏也”(《詩經·鄭風·將仲子》),為“22,13,22,13”節奏,這完全是語言與音樂的自然結合。后來,齊言詩句的節奏走向規范化,但雜言詩卻還在和音樂痛苦的磨合著,這種情況在口語化的樂府民歌中更是明顯,如“上邪!我欲與君相知,長命無絕衰。山無陵,江水為竭,冬雷震震夏雨雪,天地合,乃敢與君絕。”(《上邪》)這首歌曲應當是歌詞與曲調同時產生的,因而詩句結構很自然,全詩的句式有二、三、四、五、六、七言,節奏如下:“2,33,23,3,22,223,3,23”。《宋書·樂志》載有《上邪》曲四解,其四:“伯遼 夜烏若國何 來日忠雨 烏奚 如悟姑尊盧 面道康尊録龍 永烏(赫赫)福胙 夜音微令吾”[13]因為“樂人以音聲相傳,話不可復解”[13]的緣故,看不清它在說什么,但它的詩句結構顯然與上一首不同,這與后來的詞體文學不一樣,同一曲調下它的詩句結構是相當自由的,即表現為詩句結構在配樂時被打亂,因為不符合音樂節奏的詩句結構很難入樂,據《宋書·樂志》記載:“張華表曰:‘按魏上壽食舉詩及漢氏所施用,其文句長短不齊,未皆合古。蓋以依詠弦節,本有因循,而識樂知音,足以制聲,度曲法用,率非凡近所能改……是以一皆因就,不敢有所改易。’荀勖則曰:‘魏氏哥詩,或二言,或三言,或四言,或五言,與古詩不類。’以問司律中郎將陳頎,頎曰:‘被之金石,未必皆當。’故勖造晉哥,皆為四言,唯王公上壽酒一篇為三言五言。”[13]可見當時的文人寫歌詞更樂于采用已經有規范詩句結構的“四言”詩或“三五言”雜詩了,他們深知沒有一定結構規律的歌詞很難入樂演唱。《碧雞漫志》說:“昔堯民亦擊壤歌,先儒為搏拊之說,亦曰所以節樂。樂之有拍,非唐虞創始,實自然之度數也。”[14]音樂在初起時靠的是自然節拍,這和語言的自然節奏是同步的,但語言要發展,音樂也要發展,到了唐宋時候自然節拍已經不可用了,如張炎《詞源》所說的:“蓋一曲有一曲之譜,一均有一均之拍,若停聲待拍,方合樂曲之節。所以眾部樂中用拍板,名曰齊樂,又曰樂句。”[15]唐朝的音樂基本上是以一個詩句為拍的,宋朝就演變成以詞中句韻為拍,雖然這種語言上的節制音樂,并不能很好地反映樂曲一個小節內時值的真實情況,但我們也可以看到從最初的自然節樂,到詩句(韻)節樂,詩歌正努力著和音樂配合,詞樂以韻為拍,所以張炎說“一均有一均之拍”,這里的均讀作韻,詞韻的意思,同時也是樂曲里的一個小節,因為詞的韻位有疏密,所以很難反映一小節的時值,在擊拍的時候只好“停聲待拍”,這樣,歌詞演唱時就可以“合樂曲之節”了。明白這一層關系,就可以知道語言的節奏一定要盡量和上樂曲的節奏,才算完美,否則,有可能會極難入樂。隋唐以來,音樂文學朝著更自覺的方向發展,詩句結構與樂曲結構需要更完美的融合,這使得雜言歌詞朝規范化方向發展成為可能。但同時,齊言詩早在南朝沈約的時候便開始自覺的追求詩句的格律,它的成熟比雜言詩更早,因此能在唐代音樂文學中獨領風騷。直到詞體這樣一種特定時代的音樂文學雜言歌詞才走向規范化。

朱謙之《中國音樂文學史》說:“每一時代的音樂文學,總是代表了一時代民間的活語言,所以漢魏的樂府唐不能歌而歌詩,唐的詩宋不能歌而歌詞,宋的詞元不能歌而歌曲,這種平民文學的進化,真是自然的趨勢。”[16]其實說得更確切一點,乃是語言和音樂發展的共同趨勢促成的,至于這種音樂文學的藝術成就,則是文學本身發展的功勞,三者又是相互影響的,音樂藝術形式的改變必然深刻影響音樂文學的形式,這時候語言在做著中間人的角色。譬如,從音樂上來說,盛唐之后歌舞伎樂的衰落以及城市經濟的發展,促成了歌舞伎樂向小型化乃至脫離舞伎發展,傳統的大曲或法曲,因規模的宏大,難以供奉,尤其在民間更成為不可能,只好間或摘取大曲(法曲)中一些藝術性極高的音樂片斷,獨立當小曲填寫歌詞演唱。這種趨勢更適合于文人貴族在家中燕飲,乃至市民在歌樓酒館等場合觀賞的需要,無疑這正是促成填詞風氣興盛的原因之一。

(二)詞的緣起

作為新的平民文學,詞在初起時與它的娛樂功能密切相關,娛樂功能的強化又使它具有濃厚的都市色彩,南方與北方的審美因素以及文化結構的差異,使詞在形成期又呈現出不同的風格特征。

宮廷音樂文學的最大功績是在唐末五代使詞徹底完成風格上的南方色彩。這里進行源流考察,并不想把時代推得太遠,《隋書·音樂上》記載:“ 及(陳)后主嗣位,耽荒于酒,視朝之外,多在宴筵。尤重聲樂,遣宮女習北方簫鼓,謂之《代北》,酒酣則奏之。又于清樂中造《黃鸝留》及《玉樹后庭花》、《金釵兩臂垂》等曲,與幸臣等制其歌詞,綺艷相高,極于輕薄。男女唱和,其音甚哀。”[10]又,《隋書·音樂中》:“(北齊)后主唯賞胡戎樂,耽愛無已。于是繁手淫聲,爭新哀怨。故曹妙達、安未弱、安馬駒之徒,至有封王開府者,遂服簪纓而為伶人之事。后主亦自能度曲,親執樂器,悅玩無倦,倚弦而歌。別采新聲,為《無愁曲》,音韻窈窕,極于哀思,使胡兒閹官之輩,齊唱和之,曲終樂闋,莫不殞涕。”[10]從陳后主“與幸臣等制其歌詞”可知,“填詞”的方法在宮廷極為平常,并且那時候的音樂文學就已經是“綺艷相高,極于輕薄”了,和后來的花間詞相似,這跟政權中心在南方有關。至于北齊后主,我們所能知道的太少。南北宮廷音樂都“其音甚哀”,應該與當時流行使用清商音階(即燕音階)有關,比較多的使用商調式,聲情自然是悲傷,如王驥德《曲律》所說:“哀怨則用商調、越調等類。以調合情,容易感動得人。”[16]商調、越調是俗樂調名,其對應律調名為夷則商和無射商。隋煬帝的宮廷也特別喜歡這種音階,音樂的聲情也相似,如杜佑《通典》所記載:“煬帝大業六年……而帝矜奢,頗耽淫曲,御史大夫裴蘊揣知帝情,奏搜周、齊、梁、陳樂工子弟及人間善聲調音律者凡三百余人,并附太樂。倡優揉雜,咸來萃止。其哀管雜聲,淫弦巧奏,皆出于鄴城之下,高齊之舊曲也。”[3]這里高齊指北齊,都城為鄴城。隋宮廷所用音樂源于北齊,陳寅恪先生說:“唐之胡曲多因于隋,隋之胡樂又多傳自北齊,而北齊胡樂之盛實由承襲北洛陽胡化所致。”[17]這位驕奢的皇帝卻是極有文學素養的,《隋書·音樂下》:“煬帝不解音律,略不關懷。后大制艷篇,辭極淫綺。令樂正白明達造新聲,創《萬歲樂》、《藏鉤樂》、《七夕相逢樂》、《投壺樂》、《舞席同心髻》、《玉女行觴》、《神仙留客》、《擲磚續命》、《斗雞子》、《斗百草》、《泛龍舟》、《還舊宮》、《長樂花》及《十二時》等曲,掩抑摧藏,哀音斷絕。”[10]他寫的歌辭很多,我們就看他的《紀遼東》:

遼東海北翦長鯨,風云萬里清。方當銷鋒散馬牛,旋師宴鎬京。

前歌后舞鎮軍威,飲至解戎衣。判不徒行萬里去,空道五原歸。

其臣子王胄也有《紀遼東》詞,結構形式與之完全一樣,所以詞學家龍榆生曾嘆道:“欲不謂倚聲制詞之祖可乎?”[18]這是唐以前宮廷音樂文學的簡況。

唐宮廷創作的歌詞,如唐明皇的《好時光》:“寶髻偏宜宮樣。蓮臉嫩,體紅香。眉黛不須張敞畫,天教入鬢長。○○莫倚傾國貌,嫁娶個,有情郎。彼此當年少,莫負好時光。”歌詞引而不論,只看盛唐時候宮廷音樂的情況。《舊唐書·音樂一》:“玄宗在位多年,善音樂,若讌設酺會,即御勤政樓……太常大鼓,藻繪如錦,樂工齊擊,聲震城闕。太常卿引雅樂,每色數十人,自南魚貫而進,列于樓下。鼓笛雞婁,充庭考擊。太常樂立部伎、坐部伎依點鼓舞,間以胡夷之伎。日旰,即內閑廐引蹀馬三十匹,為《傾杯樂》曲,奮首鼓尾,縱橫應節。又施三層板床,乘馬而上,抃轉如飛。又令宮女數百人自帷出擊雷鼓,為《破陣樂》、《太平樂》、《上元樂》,雖太常積習,皆不如其妙也。若《圣壽樂》,則回身換衣,作字如畫。又五坊使引大象入場,或拜或舞,動容鼓振,中于音律,竟日而退……玄宗又制新曲四十余,又新制樂譜。每初年望夜,又御勤政樓,觀燈作樂,貴臣戚里,借看樓觀望。夜闌,太常樂府縣散樂畢,即遣宮女于樓前縛架出眺歌舞以娛之。”[2]如此氣勢,可稱“前不見古人,后不見來者”,盛唐氣象到此為極點。唐初分隋九部樂為立部伎、坐部伎二部,沿用到盛唐,《舊唐書·音樂二》:“聲樂皆立奏之,樂府謂之立部伎,其余總謂之坐部伎”[2]立、坐部伎都是舞樂,因分改九部樂的緣故,所以演奏時“間以胡夷之伎”也很正常,盛唐宮廷音樂最令人震撼的是它的規模宏大,如材料所引,演奏時“蹀馬三十匹...施三層板床,乘馬而上,抃轉如飛”、“宮女數百人自帷出擊雷鼓”、“引大象入場,或拜或舞,動容鼓振,中于音律,竟日而退”,這樣的演奏需要強大的國力支撐,在盛唐之后的宮廷是難以為繼的,但對于詞的創作卻是一個妨礙,演奏一次音樂“竟日而退”,不如小曲小唱頻率高,且第一次歌詞配完之后就可以一直沿用了,否則換起來太麻煩。相反,倒是“安史之亂”后,唐國力嚴重衰退,宮廷再無力支撐如此排場,歌舞伎樂便向小型化發展,這樣,演奏的樂曲變得簡短,使用頻率也高了,對于一些動聽的曲調,自然不免要多欣賞,卻又不滿足于單調的歌詞,文人對“填辭”的方法本也熟悉,就于花間酒席上或即興填寫歌詞,純當娛樂,填詞風氣由此大開。

再看唐宮廷最后一個留下詞作的皇帝——昭宗李曄,且看他的《菩薩蠻》詞:“登樓遙望秦宮殿。茫茫只見雙飛燕。渭水一條流。千山與萬丘。○○遠煙籠碧樹。陌上行人去。何處是英雄,迎孥歸故宮。”這首詞的寫作背景,據《新五代史·韓建傳》記載:“乾寧三年,李茂貞復犯京師,昭宗將奔太原,次渭北,(韓)建遣子允請幸華州……是時,天子孤弱……建已得昭宗幸其鎮,遂欲制之……昭宗登齊云樓,西北顧望京師,作《菩薩蠻辭》三章以思歸,其卒章曰:(略)。酒酣,與從臣悲歌泣下。”[19]唐宮廷的沒落到此可見一斑。盛唐之后,宮廷音樂的排場遠不如從前,宴席上短小歌章比較受歡迎,即歌舞伎樂的衰落,這不管于皇帝的設宴,還是文人貴族的私宴,對于填詞而言,是一種有力的促進,在先前,看著多達幾十遍的大曲(法曲),真是欲填詞而力不暇了,只好拿現成的絕句去配音樂。如《碧雞漫志》所記:“知李唐伶伎,取當時名士詩句入歌曲,蓋常俗也。蜀王衍召嘉王宗壽飲宣華苑,命宮人李玉簫歌衍所撰宮詞云……五代尤有此風,今亡矣。”[14]這種方法衰亡的原因,當然與曲子詞唱法的興盛有關,而其實乃是歌舞伎樂衰敗的余影,到了五代北宋就很不受歡迎了,但這種影響在一些好古文人的心里有時總散不去,“宣和(北宋徽宗年號)初,普府守山東人王平,詞學華贍,自言得夷則商霓裳羽衣譜,取陳鴻、白樂天長恨歌傳,并樂天寄元微之霓裳羽衣曲歌,又雜取唐人小詩長句,及明皇太真事,終以微之連昌宮詞,補綴成曲,刻板流傳。”[14]要動這樣大的干戈才能把霓裳羽衣曲配完歌詞,可以想見真要把它拿來填詞的難處了。這就是為何到了中晚唐歌舞伎樂逐漸衰落后,曲子詞才“千呼萬喚始出來,猶抱琵琶半遮面”了。在歌詩唱法最流行的時候,規模大的歌曲固然如此,簡短的歌曲也樂于以律詩入曲,如唐人薛用弱《集異記》所載的“旗亭賭詩”事,“開元中詩人王昌齡、高適、王之渙詣旗亭飲,梨園伶官亦招妓聚燕。三人私約曰:我輩擅詩名,未定甲乙,試觀諸伶謳詩分優劣。”但語言和音樂發展的實際卻呼喚著另一種唱法的到來,而這種唱法,最先是在民間流行開來的。

民間何以歡迎這樣一種唱法?在宮廷、貴族,雖然歌舞伎樂走向衰落了,但宴席上未免仍延續前代,“歌”還未能居主導地位。我們看白居易的《琵琶行》,流落民間的琵琶女,亦是只彈不唱,“尋聲暗問彈者誰”“莫辭更坐彈一曲”。唐人段安節《樂府雜錄》所記曲調基本為器樂曲,如:“《安公子》,隋煬帝游江都,時有樂工吹之。”[21]“《雨霖鈴》者,因唐明皇駕迥至駱谷,聞雨淋鑾鈴,因令張野狐撰為曲名。”[20]“《新傾杯樂》,宣宗喜吹蘆管,自制此曲,內有數拍不均。”[20]“《道調子》,懿皇命樂工敬約吹觱篥,初弄道調,上謂:‘是曲誤’。拍之。敬約乃隨拍撰成曲子。”[21]又如《樂府詩集·近代曲辭一》:“《樂苑》曰:‘《水調》,商調曲也。’舊說,《水調河傳》,隋煬帝幸江都時所制。曲成奏之,聲韻怨切。”[6]史籍提到聲樂,一般都記載為“唱之”,《樂府詩集·近代曲辭四》:“《欸乃曲》,元結之所作也。其序曲曰:‘大歷初,結為道州刺史,以軍事詣都。使還州,逢春水,舟行不進。作《欸乃曲》,令舟子唱之。’”[6]而民歌民謠自然是聲樂,簡短只曲,流傳到城市就發展成“曲子”,“隋唐曲子,原是流傳于鄉間的民歌,后來有的進入城市,并經過音樂上的加工,實際上已形成一種藝術歌曲而有別于一般的民歌了。”[21]又因為時代的條件-以歌舞伎樂為主,曲子“除了用于獨唱外,還用于說唱和歌舞音樂的形式中。”[22]只不過當時社會流行大型歌舞伎樂,“曲子”并未得到重視,往往被編入歌舞大曲中,而歌舞大多以器樂為主,填寫歌詞在初盛唐雖然也存在,但并非主流,而且幾乎都以齊言歌詞為主。歌舞伎樂衰落后,簡短只曲反而更實用。這跟社會經濟的發展演變有很大關系,《樂府雜錄》:“洎從離亂,禮寺隳頹,簨簴既移,警鼓莫辨,梨園弟子半已奔亡,樂府歌章咸皆喪墜。”[21]安史之亂后,社會經濟發生很大變化,對于歌舞伎樂的衰落而言,“根本原因,還是社會的經濟生活變了。莊園經濟的破壞,使原有的莊園主已經很難繼續維持他們作為伎樂恩主的地位。宮廷藝人淪落市井后,原來歌舞伎樂的傳承關系也被破壞了。”[22],即段安節所說的“梨園弟子半已奔亡,樂府歌章咸皆喪墜”。我們從一些現存的唐代音樂繪畫史料中,對前后的變化能看得很清楚,圖2是敦煌莫高窟(初唐)220窟北壁壁畫東方藥師經變28人樂隊圖,圖3是五代南唐顧閎中畫的《韓熙載夜宴圖》(局部),我們一下子就可以看出其中規模之差別了。

圖2 東方藥師經變(局部)

左圖15人,右圖13人,中間舞臺上有四名舞伎,歌伎僅舞臺左側兩個,其余奏器樂。[21]

圖3 韓熙載夜宴圖(局部)

全卷共五部分,這里為其第一部分“聆聽琵琶”,此畫作于五代,上畫作于初唐,兩相比較,歌舞伎樂向小型化發展一目了然。

因為“到五代、宋代時,歌舞大曲已不為人所知。”[22],這時候簡潔的歌詞唱法最為流行。特別是市民經濟發展之后,因市民娛樂生活的需要,曲子在民間就更為流行了。最初,歌詞比較淺直,體現一種自然而然的情感,如《菩薩蠻》:“枕前發盡千般愿。要休且待青山爛。水面上秤錘浮。直待黃河徹底枯。○○白日參辰現。北斗回南面。休即未能休。且待三更見日頭。” 其情感和漢樂府《上邪》幾乎一致。因在民間的緣故,南北有各自的審美習慣,樂曲的聲情與歌詞風格也就體現出不同的特征。

詞在初起時,南北對立的色彩很明顯。假如在敦煌曲中挑選一組詞,在《花間集》中挑選一組,兩相比較,這樣的結論就無可置疑了。下文僅以《酒泉子》一曲作比較,窺一而知全。《酒泉子》調產生于西北,后流傳至南方,北方的歌詞如下:“紅耳薄寒。搖頭弄耳擺金轡。曾經數陣戰場寬。用勢卻還邊。○○入陣之時。汗流似血。齊喊一聲而呼歇。但則收陣卷旗旛。汗散卸金鞍。”再拿南方的歌詞來比較,這里引顧夐的《酒泉子》:“黛怨紅羞。掩映畫堂春欲暮。殘花微雨。隔青樓。思悠悠。○○芳菲時節看將度。寂寞無人還獨語。畫羅襦,香粉污。不勝愁。”南北風格的差異已經相當明顯了,無需再贅詞。

三、體系的建立

我們關心的是形成這種差別的深層原因,以及后來又如何完全轉變為以南方色彩為主要特征,亦即北宋時詞體文學是如何在五代以前南北對立與融合的基礎上發展起來的。

填詞一科從中唐時開始為文人所普遍關注,中唐文人所填詞多以南方曲調為主,其例如劉禹錫、白居易等寫的《竹枝》、《憶江南》、《瀟湘神》、《浪淘沙》等。以《竹枝》為例作分析。劉禹錫《竹枝詞》序:“四方之歌,異音而同樂。歲正月,余來建平,里中兒聯歌《竹枝》,吹短笛擊鼓以赴節。歌者揚袂睢舞,以曲多為賢。聆其音,中黃鐘之羽。其卒章激訐如吳聲,雖傖佇不可分,而含思宛轉,有《淇澳》之艷。昔屈原居沅、沅湘間,其民迎神,詞多鄙陋,乃為作《九歌》,到于今荊楚鼓舞之。故余亦作《竹枝詞》九篇,俾善歌者飏之,附于末。”[20]“中黃鐘之羽”即為南呂羽,以南呂為羽的羽調,聲情應當是沉郁頓挫,周德清《中原音韻》載般涉調(即黃鐘之羽)聲情為“拾掇坑塹”[23]。《竹枝》為聯章體,同于《十二時》之類,其卒章聲情又變,轉而“激訐如吳聲”,但仍然不脫離南方民歌“含思宛轉”的總特點。又明何宇度《益部談資》卷下:“《竹枝》歌,唐劉禹錫、白居易皆嘗賦之,凄婉悲怨。”[20]早期南方體系的詞較多為仿民歌體,遠源可溯至屈原作《九歌》,因這層緣故,所填詞多為絕句體,南方民歌本承襲吳聲西曲絕句體,歌中有和聲,詩人模仿,不必盡有,明胡震亨《唐音癸簽》卷十三:“《竹枝》本出巴渝,其音協黃鐘羽,末如吳聲,有和聲,七字為句,破四字,和云‘竹枝’;破三字又和云‘女兒’”[20]以孫光憲《竹枝》詞為例:“門前春水竹枝白蘋花女兒,岸上無人竹枝小艇斜女兒。○○商女經過竹枝江欲暮女兒。”徐棨《詞律箋榷》卷一:“《竹枝詞》始于巴蜀,故又名《巴渝詞》。蓋本唐時俚唱,而收入教坊曲者,亦采風遺意。雖盛于貞元、元和之間,而傳作僅數家。”[20]知此曲由南方而傳至北方,《教坊記》中有《竹枝子》名目,應改創自《竹枝》曲,殆如北方的《酒泉子》曲傳到南方,現錄敦煌詞一首以作比較:“高卷珠簾窺玉牖。公子王孫女。顏容二八小娘。滿頭珠翠影爭光。百步惟聞蘭麝香。○○口含紅豆相思語。幾度遙相許。修書傳與蕭娘。倘若有意嫁潘郎,休教潘郎爭斷腸。”南北判若兩途,由此可見一斑。孫光憲詞結構如下:42324232,42324232;敦煌詞結構如下:75677,75677。敦煌詞《竹枝子》僅存兩首,另一首《竹枝子·羅幌塵生》結構:445777,4577,疑后半闕有缺。同時我們又把上文所引《酒泉子》詞作比較,顧夐《酒泉子》結構:47433,77333;敦煌《酒泉子》結構:4776,44775。一個是改制南方的歌曲,一個是改制北方的歌曲,俾此窺視南北體系的差別。王士貞《曲藻》說:“凡曲,北字多而調促,促處見筋;南字少而調緩,緩處見眼。北則辭情多而聲情少,南則辭情少而聲情多。”[11]這段話雖然是對于宋元南、北曲的比較,但在此處,也完全適用,蓋文化有因緣,雖然時世移易,并不會有多大變化,這里以《水調》曲為證,《樂府詩集·近代曲辭一》:“《樂苑》曰:‘《水調》,商調曲也。’舊說,《水調河傳》,隋煬帝幸江都時所制。曲成奏之,聲韻怨切…按唐曲凡十一疊,前五疊為歌,后六疊為入破。其歌第五疊五言調,聲最為哀切。故白居易詩云:‘五言一遍最殷勤,調少情多似有因。不會當時翻曲意,此聲腸斷為何人!’唐又有新水調,亦商調曲也。”[6]從上文引的例子,北方的《酒泉子》恰好是辭情多而聲情少,南方的,因改創自北方曲調的原因,相較不大,但兩相比較也已經是辭情少而聲情多。再比較《竹枝》曲,這樣的分別就相當明顯了。其他曲調依此,不繁分析。可知,詞在初起時,存在著南北兩大體系對立的傾向,但并不如南、北曲一樣幸運-能在不同地域政權獨立生長,卻是以極快的速度在對立中融合了。南北詞體風格上的差別與音樂形式緊密相關,詞情符合音樂聲情,但后來詞的風格完全轉變為以南方色彩為主要特征,這與曲子詞唱法被宮廷完全接納有關,歷代宮廷本又有喜好浮艷的特點,五代之亂世也未免如此,又南方音樂聲情較婉轉,以此造就了花間詞和南唐詞的特色,亦即詞之本色。至北宋初花間詞風依舊籠罩詞壇,此時北方的音樂也開始興盛,南北的交融很自然的產生著,所以有了范仲淹以及后來蘇軾、賀鑄等詞人的詞風變異,詞體風格到北宋中后期可以說是南北既對立又融合,兩相消長。

四、結語

詞作為音樂文學,在初起期明顯地存在著南北兩大體系,各自受不同音樂風格的影響,呈現出南北不同的風格特征,二者在對立與融合中發展,南方體系漸漸占了主導地位,這使得詞體從正式成型之日起,便深深地染上了南方色彩。北宋以來詞體南北的對立與融合依舊進行著,但詞的南方風格始終占主導,至金元時期,詞漸漸不可唱,讓位于曲,這種南北體系的對立在戲曲文學中得到了完全的展現,至明清傳奇,又漸漸融合成以南方特色為主。

[參考文獻]

[1](五代)劉昫等.舊唐書[M].北京:中華書局,1975:2710,1046,1089,1051-1052,1061.

[2](唐)杜佑.通典[M].長沙:岳麓書社,1995:1906,1906.

[3]夏野.燕樂音階與“八音之樂”[A]//樂史曲論[C].上海:上海音樂出版社,2006:145.

[4]夏野.中國古代音階調式的發展和演變[A]//樂史曲論[C].上海:上海音樂出版社,2006:33.

[5](北宋)郭茂倩.樂府詩集[M].北京:中華書局,2003:1107,1114,1160,1114.

[6]參見成松柳,陳江雄.“隋唐燕樂”的不同系統與詞的起源[J].長沙理工大學學報,2008.(3).原為隋唐燕樂圖,現加以改進。

[7](元)脫脫等.宋史[M].北京:中華書局,1977:3345.

[8]梁啟超.中國地理變遷之大勢[A]//飲冰室合集2[C].北京:中華書局,1989:86.

[9]劉師培.南北文學不同論[A]//劉夢溪主編.中國現代學術經典 黃侃 劉師培卷[C].石家莊:河北教育出版社,1996:756~757.

[10](唐)魏徴等.隋書[M].北京:中華書局,1973:1729-1730,309,331,379.

[11](明)王世貞.曲藻//中國古典戲曲論著集成4[M].北京:中國戲劇出版社,1959:27.

[12](清)況周頤.蕙風詞話[M].北京:人民文學出版社,1998:57.

[13](南朝)沈約.宋書//二十五史第3冊[M].上海:上海書店,上海古籍出版社:1708,1708,1692.

[14](北宋)王灼.碧雞漫志//唐圭璋主編詞話叢編[M].北京:中華書局,1986:80,78,98.

[15](南宋)張炎.詞源//唐圭璋主編詞話叢編[M].北京:中華書局,1986:275.

[16](明)王驥德.曲律//中國古典戲曲論著集成4[M].北京:中國戲劇出版社,1959:137.

[17]陳寅恪.隋唐制度淵源論稿[A]//中國現代學術經典 陳寅恪卷[C].石家莊:河北教育出版社,1996:124.

[18]龍榆生.詞體之演進[A]//詞學研究論文集(1911~1949)[C].上海:上海古籍出版社,1988:44.

[19]王兆鵬.唐宋詞匯編.唐五代卷[M].杭州:浙江教育出版社,2004:229,69,69,69,70.

[20](唐)段安節.樂府雜錄//叢書集成初編1659冊[M].中華書局:35,37,39,40,3.

[21]葉棟.唐代音樂與古譜譯讀[A].唐樂古譜譯讀[C].上海:上海音樂出版社,2001:35,35,42.

[22]黃翔鵬.中國古代音樂歌舞伎樂時期的有關新材料、新問題[J].文藝研究 ,1999(4):109,109.

[23](元)周德清.中原音韻//中國古典戲曲論著集成1[M].北京:中國戲劇出版社,1959:231.