旅游危機事件網絡輿情傳播對旅游企業評價的影響及應對

[關鍵詞]旅游危機事件;網絡輿情傳播;旅游企業;媒體類型;危機應對

[中圖分類號] F590.65 [文獻標識碼] A [文章編號] 1674-3784(2024)12-0029-14

0 引言

在“人人皆是媒體”的全媒體環境下,社交網絡成為最重要的旅游信息源,微博、微信、短視頻平臺等新媒體形式作為信息傳播的重要載體,能夠將旅游危機事件相關信息迅速傳播給公眾,引發進一步的傳播與討論[1]。信息傳播由單向線性傳播轉變為多主體的互動傳播[2],為公眾在線參與危機傳播提供了新的機會和渠道,引致旅游危機事件呈爆發式、裂變式傳播的態勢。近年來,諸如“青島天價大蝦”“麗江導游打人”和“城市民宿偷拍”等典型事件一度引發社會各界熱議,嚴重損害了游客信心,致使旅游企業乃至旅游目的地形象嚴重受損,不利于地方旅游業健康平穩發展。此外,旅游危機事件經各類媒體的報道在網絡持續發酵后形成負面網絡輿情,這加大了旅游危機事件網絡輿情的管理難度。近年來,危機事件網絡輿情的傳播特征、內在機制和影響效應研究在大眾傳播學、公共管理學和社會學等領域均取得了豐碩的研究成果,為旅游企業高效應對和引導旅游危機事件網絡輿情提供了理論支撐和方法借鑒。然而,由于旅游業的高依賴性和敏感性等行業特點,旅游危機事件網絡輿情在傳播過程中表現出高度的復雜性和綜合性[3],對于旅游危機事件網絡輿情的應對應有別于一般的危機事件。因此,基于網絡媒體的旅游危機事件網絡輿情傳播管理成為旅游企業危機管理的核心任務之一,也是學術研究的重點領域。

全媒體時代,隨著公眾話語權的增強,由權威媒體壟斷的話語權已然被分解,形成權威媒體和社交媒體并立的局面。不同的傳播媒介具備不同的信息傳遞能力,因此探究不同類型的媒體在旅游危機事件網絡輿情中的影響有一定的價值。有部分學者在探討企業危機對消費者感知風險、滿意度和忠誠度等變量的影響時,注意到消費者信任受損可能是危機事件影響消費者行為的作用路徑[4]69,[5]。然而,現有成果除個別研究在探討負面報道對旅游目的地的影響中討論了信任的修復作用外[6],很少有文獻明確使用信任作為中介變量來揭示旅游危機事件影響的潛在機制。此外,方正、胡家鏡等人的研究成果表明,旅游危機事件網絡輿情的傳播是一個動態的多階段過程[4]75,[7]115,但既有研究多以情境實驗獲取被試在各階段的即時反應的數據,而未基于相關理論研究從動態視角分析不同時間節點下旅游企業所處的危機情境,也未進一步探討不同危機情境下理想的應對策略,為旅游企業應對危機事件網絡輿情提供時機和策略的理論依據。

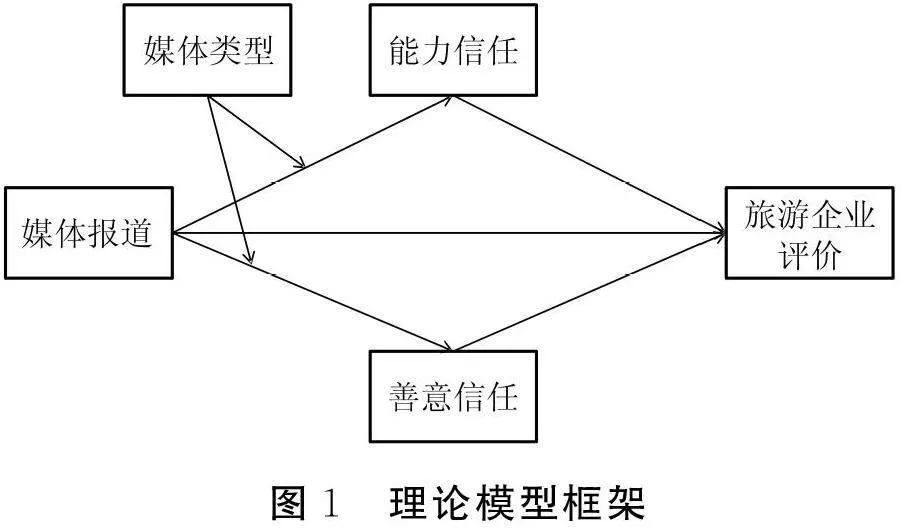

鑒于此,文章基于SOR 理論,引入能力信任和善意信任作為中介變量,并將媒體類型作為調節變量,構建旅游危機事件網絡輿情傳播對旅游企業評價影響機制的整體研究框架。借鑒胡家鏡等人的研究方法[7]114,并依據網絡輿情傳播的四階段理論和危機事件網絡輿情的發展規律,以第1天、第2天、第7天、第21天作為關鍵觀測節點,以“三亞代加工蝦宰客”事件為案例,通過3個情境實驗從動態視角深入探討媒體報道對旅游企業評價的動態影響。然后,結合情境危機傳播理論分析旅游企業在旅游危機事件網絡輿情傳播中所處的危機情境,通過對比不同時間節點下各應對策略的效果差異,進而探明旅游企業應對危機事件網絡輿情的最佳介入時機和策略,為旅游企業高效化解新媒體情境下的危機事件網絡輿情提供參考和借鑒。

1 文獻綜述與研究假設

1.1 SOR理論

Mehrabian基于刺激—反應理論提出的刺激—機體—反應(stimulus-organism-response,以下簡稱SOR)理論主要用于環境刺激對于機體意識及機體行為關系的探究[8]。SOR理論認為,環境特征的刺激是由機體的認知狀態為中介的,而認知狀態又會影響機體的行為決策。該理論包括表示引發機體反應的環境刺激的先行變量(stimulus)、反應主體的認知和情緒反應的中介變量(organism),以及引發機體反應行為或態度的結果變量(response)[9]。近年來,SOR理論被廣泛應用于外部刺激對游客行為影響領域的研究,如宋蒙蒙等基于SOR理論探究了虛擬品牌社區互動對旅游行為的影響[10]72。肖寧等結合SOR和意見領袖理論,采用結構方程模型進行實證研究,探討了網紅宣傳對出游意愿和口碑宣傳的影響[11]184。劉涵秋等基于SOR 理論,并結合信號理論探討了退貨政策的寬松度對于消費者網購意愿的影響[12]。

本文基于SOR理論構建基礎整體研究框架,其中,刺激因素(S)為媒體關于旅游企業危機事件報道,機體因素(O)為能力信任和善意信任,反應因素(R)則為游客對旅游企業的評價。

1.2 危機事件網絡輿情的傳播

危機事件網絡輿情的傳播是危機事件網絡輿情發展的重要環節,學者們多從危機事件網絡輿情的形成、傳播特征和影響因素等多個角度出發,對危機事件網絡輿情的傳播進行研究,以期認識危機事件網絡輿情傳播的特征和規律,為危機事件網絡輿情應對和管理提供依據。關于危機事件網絡輿情的形成,蔣國銀等通過運用扎根理論的方法分析出網絡輿情的生成因素[13]。周濱認為,危機事件網絡輿情的生成主要由新聞媒體的報道引起其他媒體轉載和網友討論,以及由個人或組織在自媒體發布信息后獲得大量轉載和評論兩種路徑[14]。

為了更好地呈現危機事件網絡輿情的傳播過程,學者們將生命周期理論運用于危機事件網絡輿情傳播的研究,并提出了三階段[15]8、四階段[16-17]、五階段[18-19]和六階段[20]模型。關于危機事件網絡輿情傳播特征的研究,張江馳等通過建構危機事件網絡輿情在社交媒體中傳播的框架結構,發現公眾和媒體對于危機的傳播呈現明顯的輿論強度差異和階段性特征[21]。馬麗君等通過分析旅游危機事件網絡輿情傳播的時空演化特征,發現事件性質會影響危機事件網絡輿情的傳播速度和傳播范圍,而類似事件會導致網絡輿情出現疊加效應[22]。王健等以微博為數據獲取平臺,通過構建ChatGPT 網絡輿情演化分析框架,探討了ChatGPT 網絡輿情多維度演化特征[23]。

分析危機事件網絡輿情傳播的影響因素,可以實現對危機事件網絡輿情傳播的有效引導和控制,降低危機事件網絡輿情傳播對旅游企業的負面影響。孫繼偉等基于扎根理論,分析了危機事件網絡輿情傳播的內外部影響因素,揭示了企業應對、自媒體輿論引導和受眾情感傾向等要素之間的相互作用及其對輿情傳播的影響和作用機制[24]。俞靜波等運用社會網絡分析法分析了微博平臺中節點之間的聯系,發現對高影響力的節點進行有效的監管可以高效地管控網絡輿情,正確引導輿論[25]。洪巍等構建了食品安全網絡輿情傳播風險的影響因素研究框架,發現輿情信息的內容在一定程度上決定了輿情風險的演化方向,而受話者評論內容的主題、情感、傳播熱度范圍等因素共同決定了輿情風險類型[26]。

1.3 旅游危機事件與旅游危機事件網絡輿情傳播

旅游危機事件的類型因不同的分類標準而異,一般可分為自然災害、事故災難、公共衛生事件和社會突發事件等[27]。從旅游危機事件的產生主體看,可以將其分為外部危機事件和內部危機事件,參考Votola等的研究[28],將旅游內部危機事件分為能力型危機事件和道德型危機事件兩類。其中,能力型危機事件指旅游目的地產品(服務)供給主體(商家)因功能性產品缺陷或管理能力欠缺,無法履行游客接待的功能性承諾的危機事件,如“普吉島沉船事件”和“九寨溝游客滯留事件”。道德型危機事件指由于旅游目的地產品(服務)供給主體(商家)違背社會規范和道德準則而導致的危機事件,如“青島天價大蝦”“哈爾濱天價魚” 和“麗江導游打人” 事件。本文研究的是能力-道德復合型旅游危機事件網絡輿情傳播對旅游企業評價的影響,不包含自然災害等不可抗力導致的旅游危機事件。

旅游危機事件網絡輿情傳播指旅游危機事件發生后,公眾通過互聯網平臺對該事件表達意見、態度、情緒、意愿、觀點和行為傾向等的傳播過程 [29],主要涉及網絡輿情主體、網絡輿情本體、網絡輿情時空和網絡輿情媒體4個要素。國外對于旅游危機事件網絡輿情的研究起步較早, Pennington-Gray等發現,社交媒體在旅游危機事件網絡輿情的發展中,除了傳播信息的功能以外,更關鍵的是對于網絡輿情的引導[30]。Ryschka的研究成果表明社交媒體在旅游危機事件網絡輿情的發展中能夠引導輿論導向,并起到重塑旅游形象的作用[31]。我國對于旅游危機事件網絡輿情的研究起步雖較晚,但在眾多學者的接續研究中快速發展。高歌等發現,網絡輿情傳播的各階段由多個機理共同作用,并系統分析了因果機理、產生機理、發展機理、作用機理和消退機理在網絡輿情傳播中的作用路徑[15]13。王曉婷等從組態視角出發,選取近年來旅游業發生的32起社會性危機事件,探討了旅游危機事件引發網絡輿情的聯合驅動機制和應對策略[27]49。

通過梳理文獻可以看出,目前關于危機事件網絡輿情傳播的研究主要聚焦在網絡輿情的傳播機制與傳播特征研究、影響因素研究以及危機事件網絡輿情傳播的影響研究等方面,方法上多使用案例分析、實證分析和模擬仿真等,并融合了傳播學、管理學、社會學等多學科領域知識,形成了較為完善的研究理論體系。然而,就近幾年關于旅游危機事件網絡輿情的應對效果來看,相關組織在網絡輿情的應對中存在鑒別能力不足、引導能力有待提升、新媒體監管缺失和介入時機不當等問題。因此,探明旅游危機事件網絡輿情傳播對旅游企業評價的影響機制,進而探究旅游企業應對危機事件網絡輿情的介入時機和策略選擇,有助于高效應對和化解旅游危機事件網絡輿情,降低旅游危機事件網絡輿情傳播對旅游企業的負面影響。

1.4 研究假設

1.4.1 旅游危機事件網絡輿情傳播對旅游企業評價的影響

旅游企業評價是游客對旅游企業的整體感知,不僅包括對旅游企業形象感知的評價,還包含旅游產品豐富度、網絡口碑等多個維度。旅游企業評價的形成是一個綜合性的過程,受多個維度的因素影響,在網絡新媒體快速發展的背景下,網絡口碑一躍成為影響旅游企業評價的關鍵因素[32-33]。正面的網絡評論能顯著促進旅游企業評價和游客出游意愿,網紅博主等社交媒體在其中具有意見領袖作用[11]192。

在旅游危機事件網絡輿情的傳播過程中,媒體報道可以分為兩類:即強調企業正面的歷史形象、弱化企業應承擔的責任等相關的正面報道[34],以及挖掘企業負面的歷史形象和對過往類似事件處理不當等相關的負面報道[35]。媒體正面報道有助于塑造企業積極正面的品牌形象、增強公眾信任,進而提升企業競爭力,而負面報道往往只關注企業存在的問題,容易損害企業形象、降低游客信任。媒體作為輿論的收集器和公眾意見變化的推動器,對網絡輿情發展方向具有引導作用,甚至會改變輿論的演變趨勢并扭轉輿論的狀態[36]。大量的正面報道使公眾對旅游企業形成好感和善意的堆積,進而提高旅游企業評價;反之,負面報道容易加重公眾對旅游企業的負面情感和抵抗情緒,引發其對旅游企業評價的降低。基于以上分析,研究提出假設:

H1a:在旅游危機事件網絡輿情的傳播中,媒體正面報道顯著正向影響公眾對該企業的評價;

H1b:在旅游危機事件網絡輿情的傳播中,媒體負面報道顯著負向影響公眾對該企業的評價。

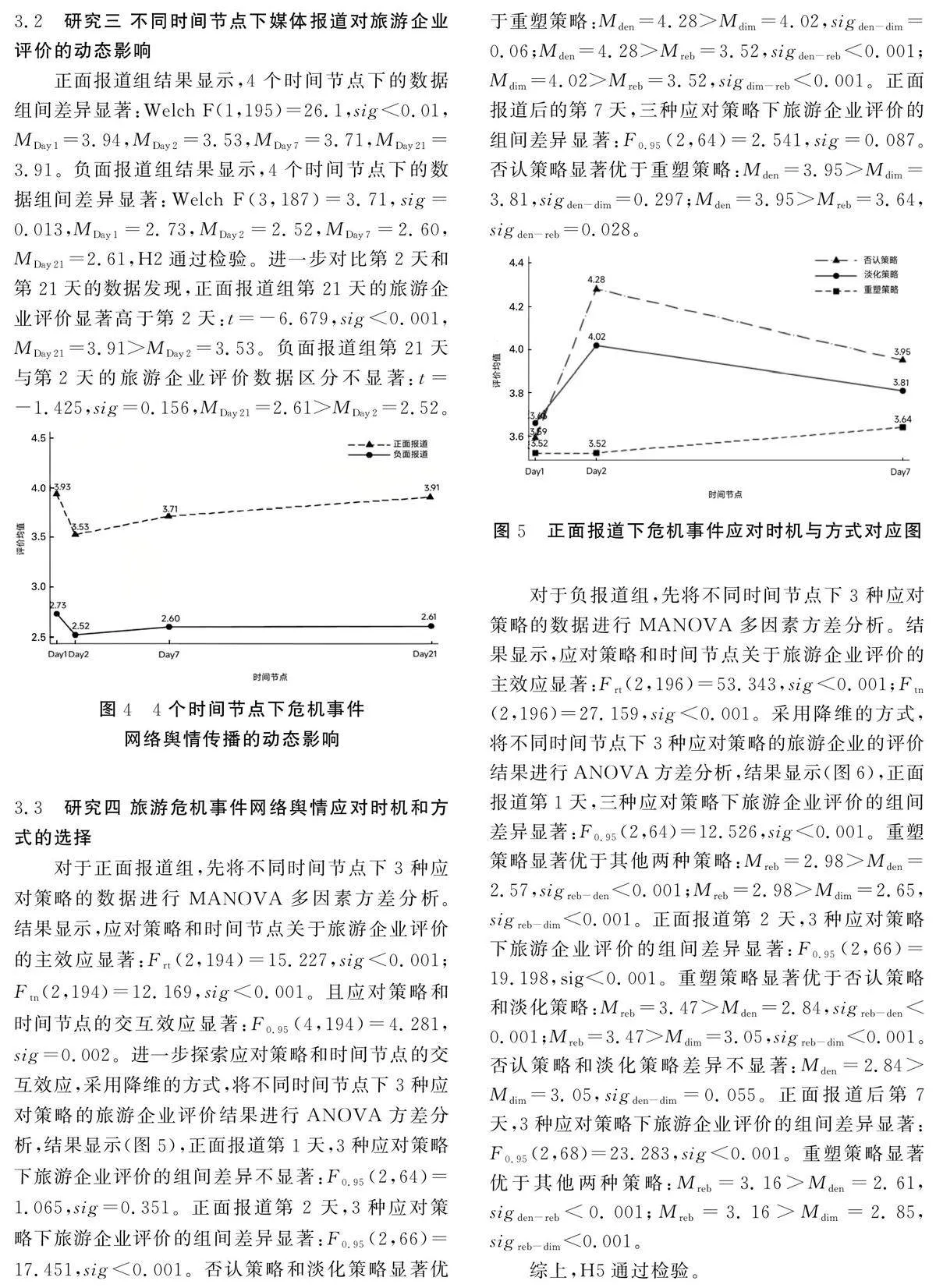

既有研究成果顯示,危機事件發生后,網絡輿情傳播對旅游企業的影響呈動態變化[4]77,[7]117。首先,媒體報道的內容會隨著時間的推移而變化,新的正面報道可能會抵消原有負面報道的影響,而新的負面報道則會加劇旅游企業所處困境。其次,旅游企業對媒體報道的應對策略的有效性也會導致旅游企業評價呈動態變化。在旅游危機事件爆發初期公眾可能受到某一報道的干擾而對評價產生較大的影響,而隨著時間的推移和公眾接受信息的豐富度的變化,以及旅游企業響應等眾多因素的交互影響,往往會導致其對于旅游企業的評價發生顯著變化。基于以上分析,研究提出假設:

H2:在旅游危機事件網絡輿情傳播的不同階段,公眾對于旅游企業的評價呈動態變化趨勢。

1.4.2 信任的中介作用

信任是個體對受信方能夠履行其承諾的一種正面預期,也是對受信方未來行為的積極態度和期望[7]111,[37]。旅游企業作為信任客體,在旅游危機事件網絡輿情傳播中同樣存在公眾對該企業的信任問題。公眾對于旅游企業的信任主要體現在感知到企業的道德友善和能力勝任兩個方面。當企業違反社會行為準則和道德規范時,違背了公眾對于企業的正面預期,就會導致公眾對旅游企業的善意信任受損。同理,當企業供給的產品或服務不能滿足公眾期望,公眾的直接利益受到了損害。由于個人利益是驅動其行為的直接誘因,公眾自然就會對旅游企業喪失能力信任。根據SOR理論,外界刺激能夠引發機體情緒、認知等方面的變化,進而產生行為決策。因此推測旅游企業作為信任客體,一旦發生旅游危機事件,將導致公眾和旅游企業之間原本相對穩定的信任關系遭到破壞,進而影響公眾對旅游企業的評價。基于以上分析,研究提出假設:

H3a:在旅游危機事件網絡輿情的傳播中,能力信任在媒體報道對旅游企業評價的影響中發揮了中介作用;H3b:在旅游危機事件網絡輿情的傳播中,善意信任在媒體報道對旅游企業評價的影響中發揮了中介作用。

1.4.3 媒體類型的調節作用

全媒體時代,發布和傳播信息已不再是權威媒體的專利,社交媒體的興起讓更多類型的媒介參與到信息發布與傳播中。然而,不同類型媒體的專業素養、媒介可信度和發布信息的準確性存在較大的差異[38]6,因此,不同類型的媒體對于信息有不同的生產機制和發展導向,所傳達信息的豐富程度和傳達信息的能力存在顯著的差異[39]。權威媒體具有較強的公信力,這要求其在信息傳播上注重內容的客觀性,在傳播路徑上表現出多媒介傳播形式[40]。而社交媒體體現了個體的主觀認知和情緒表達,更傾向于報道負面信息,以求在短時間內引發大量的社會關注[41-42]。公眾通過各種類型的媒體獲取大量關于旅游危機事件的報道,進而推動旅游危機事件網絡輿情進一步擴散,并根據已有信息結合對該企業的信任作出旅游企業評價。在此過程中,由于不同類型的媒體發布的信息的準確性參差不齊,導致公眾對危機事件的責任歸屬的看法產生差異,進而影響其對旅游企業的信任程度和評價。基于以上分析,研究提出假設:

H4a:在旅游危機事件網絡輿情的傳播中,權威媒體相較于社交媒體正向調節了媒體報道對能力信任的影響;

H4b:在旅游危機事件網絡輿情的傳播中,權威媒體相較于娛樂媒體正向調節了媒體報道對善意信任的影響。

1.4.4 旅游危機事件網絡輿情傳播的應對時機和應對策略

關于危機事件的應對策略,情境危機傳播理論認為企業遭遇危機時應該根據其所處的危機情境采取相應的適配策略以有效化解危機,并將企業的危機責任從“強”到“弱”依次劃分為錯誤型、事故型和受害型,應對策略從“強”到“弱”則為否認、淡化和重塑型策略[43]462。在危機事件網絡輿情傳播初期,輿情尚未大規模爆發,此時旅游企業所處的危機情境較弱,企業應對的余地較大,策略實施效果往往較為顯著。隨著危機事件的全面爆發,輿情迅速擴散至各大媒體和社交平臺,公眾情緒較為激動,企業處于較強的危機情境,網絡輿情應對難度較大,策略實施效果可能相對有限。當網絡輿情進入消散期,危機事件得到初步控制,此時公眾對事件的關注度逐漸降低,企業若能采取有效措施進行形象修復,往往能夠顯著提升公眾對旅游企業的信任度和好感度。基于以上分析,研究提出假設:

H5:在旅游危機事件網絡輿情傳播的不同階段,采取不同應對策略的應對效果存在顯著差異。

通過上文的分析及提出的假設,本研究將在旅游危機事件網絡輿情傳播中的媒體報道分為正面報道和負面報道,同時,將能力信任和善意信任作為中介變量,并引入媒體類型作為調節變量,建構旅游危機事件網絡輿情傳播對旅游企業評價影響的理論模型框架(圖1)。

2 實證研究

2.1 研究設計

本文采用研究危機事件影響和機制常用的情境實驗法,通過2(媒體報道:正面報道、負面報道)×2(媒體類型:權威媒體、社交媒體)的組間實驗,從動態視角系統分析在旅游危機事件網絡輿情傳播中,不同類型媒體的正面報道和負面報道對旅游企業評價的影響機制,并進一步結合情境危機傳播理論分析在旅游危機事件網絡輿情傳播中旅游企業所處的危機情境以及應對旅游危機事件網絡輿情的介入時機和策略選擇。

研究一參考既有研究,根據媒體對于“三亞代加工蝦宰客”事件不同導向的報道整理形成兩段刺激材料,材料末尾告知被試該材料摘錄于人民網、新華網或抖音自媒體博主等不同類型的媒體。同時將無危機事件發生狀態作為對照組,采用正面報道VS負面報道VS無危機情境的單因素組間實驗設計,讓被試在閱讀完實驗刺激材料之后,填寫與媒體報道、能力信任、道德信任和旅游企業評價相關的測量量表,以獲取被試的反應數據。將實驗組和對照組的數據進行獨立樣本T檢驗,檢驗媒體報道對旅游企業評價的影響及影響類型,驗證假設H1a 和H1b;采用Bootstrap方法檢驗中介作用及其類型,驗證假設H3a和H3b;采用層次回歸方法驗證信息獲取方式的調節作用,驗證H4a、H4b。

研究二參考胡家鏡等的研究[7]114,依據危機事件網絡輿情傳播的四階段理論和網絡輿情發展規律,以危機事件發生后的第1天、第2天、第7天、第21天作為觀測節點。通過2(媒體報道:正面報道、負面報道)×4(時間節點:第1天、第2天、第7天、第21天)的組間實驗,探究旅游危機事件網絡輿情傳播對旅游企業評價影響的動態變化,驗證H2。其中,第1天被試反應沿用研究一的數據,其他3個節點的實驗流程和變量測量與研究一保持一致。

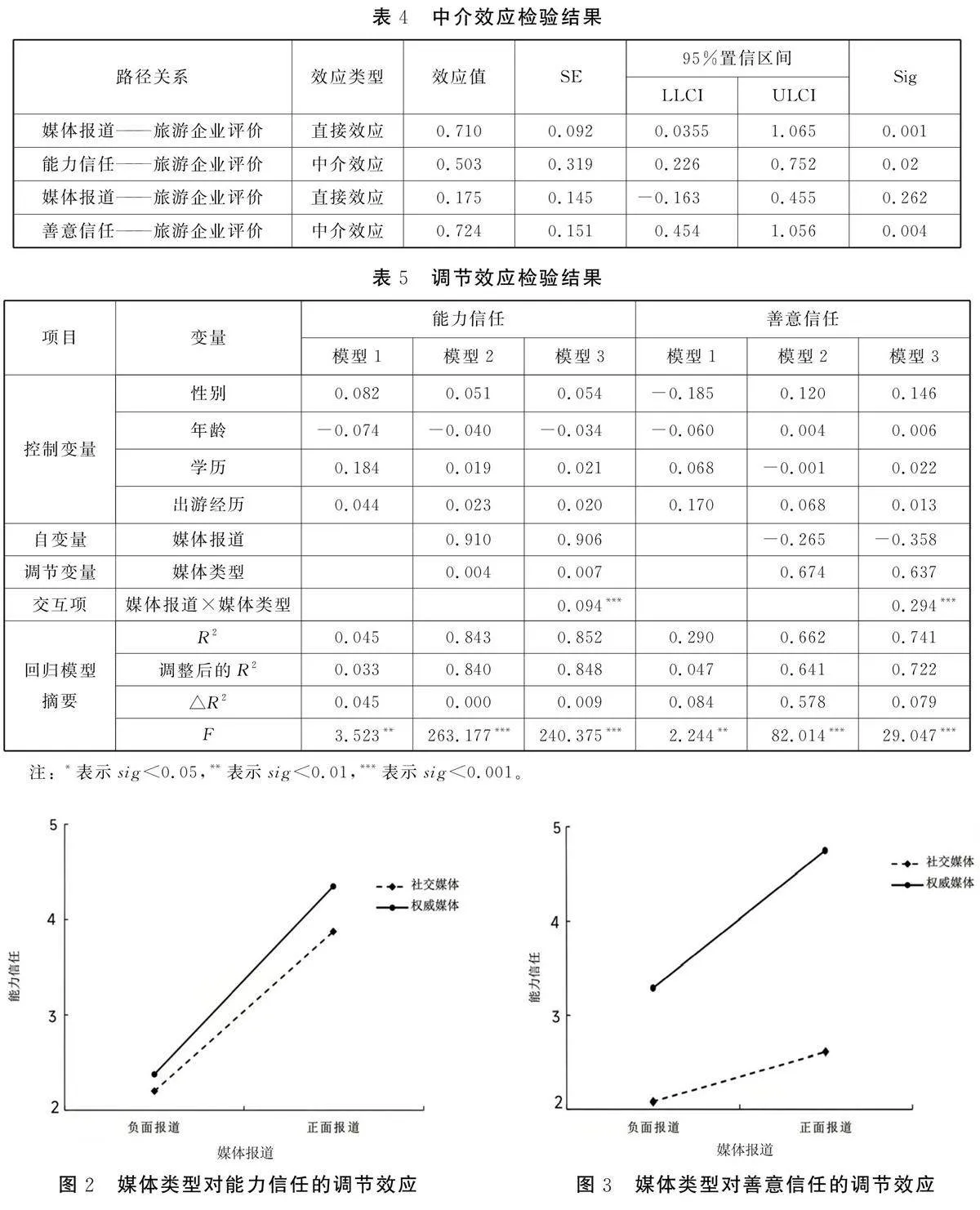

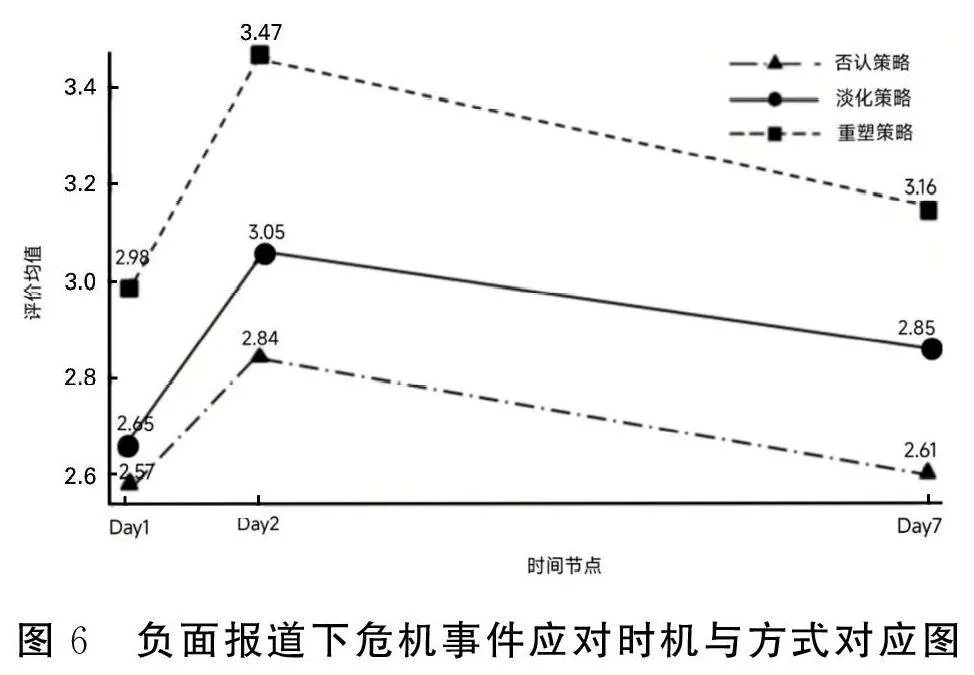

研究三結合實際情況,當企業處于危機情境時,不可能長期不作回應,因此在實驗設計時剔除第21天的時間節點。依據情境危機傳播理論,設計了2(媒體報道:正面報道、負面報道)×3(應對策略:否認策略、淡化策略、重塑策略)×3(時間節點:第1天、第2天、第7天)的組間實驗,探究旅游企業在危機事件網絡輿情傳播的不同階段所處的危機情境,以及應對旅游危機事件網絡輿情的介入時機和策略選擇,驗證H5。具體實驗流程是:在研究一的問卷后補充旅游企業對于此次危機的應對方式,將研究一正面報道組和負面報道組的301名被試者分別均勻分配到3種應對策略的子小組,每組50人,讓其在不同時間節點對相應的應對策略的滿意程度進行打分。

2.2 實驗刺激材料的選擇與制作

考慮到“三亞代加工蝦宰客”事件知名度高、典型性強,為避免被試個人偏好對實驗結果的影響,研究規避實際地名,根據“三亞代加工蝦宰客”的真實事件背景,選取媒體關于該事件的報道加工成實驗刺激材料。

正面報道組實驗刺激材料:“網友在社交平臺發布了一段視頻,稱自己在某海濱城市旅游時購買了活蝦讓代加工店加工,結果不光加工費遠高于市場價,自己購買的優質蝦也遭調包,商家的行為令其十分憤怒。經監管部門核查,所謂的調包行為實為售賣過程中兩種活蝦在相鄰框中,導致其他品種的蝦混入顧客購買的蝦中未及時發現,加工費也是雙方確認過的。經查明,該商家過去未發生類似事件,在當地享有較好的口碑。”事件一經曝光,引起了網友的關注和討論,一時間形成了強大的網絡輿情。

負面報道組實驗刺激材料:“網友在社交平臺發布了一段自己在某海濱城市游玩時被宰客的視頻,視頻中網友聲淚俱下,稱自己游玩時在一位大姐的介紹和勸說下,為品味當地美食,前往大姐所述的一家物美價廉的海鮮食材店購買了活蝦后,到大姐的代加工店進行加工處理。結果不光活蝦食材和加工費遠超事先說好的數倍,甚至連自己購買的優質蝦也慘遭調包,自己對商家這一行為十分不滿和憤怒,因此導致其失控痛哭。”此事一經曝光,引發了廣大網友的廣泛關注和討論,短時間內形成了強大的網絡輿情。

為了比較危機事件發生后媒體報道對于被試對旅游企業評價影響的差異,無危機事件對照組規避地名還原真實情況,加工成虛擬旅游城市的企業A。對照組描述為:某城市擁有豐富的海濱旅游資源,是國內著名的旅游城市,美食以其獨特的當地特色,深受往來游客的青睞,長期以來形成了游客自行選購新鮮食材后由代加工店代為加工的形式。A 企業是當地一家提供海鮮代加工服務的企業,由于制作的海鮮獨具風味,店內服務熱情周到,獲得游客一致好評。

2.3 實驗前測

為保證數據的有效性,本研究在正式實驗開始前進行了實驗前測以檢驗變量分組的準確性。前測實驗以街頭攔截的形式邀請了174名被試參與到媒體報道類型的判斷,隨機分配 90名到正面報道組,84名到負面報道組。本研究先讓被試閱讀關于正面報道和負面報道的定義以及實驗刺激材料,隨后請被試結合其對于兩類報道定義的理解對材料中涉及的媒體報道類型作出判斷。對觀測到的兩組樣本數據進行獨立樣本T檢驗,結果表明兩組數據區分顯著(t=-16.273,siglt;0.01)。

以同樣的方式邀請到143名被試參與到媒體類型準確性的檢測,隨機分配82名到權威媒體組,75名到社交媒體組。首先讓被試閱讀刺激材料,結尾附上該段材料摘錄自人民網或抖音自媒體博主的說明,請被試判斷媒體的類型是權威媒體或社交媒體。對兩組被試的結果進行獨立樣本T 檢驗,結果表明兩組數據區分顯著(t=11.345,siglt;0.001)。

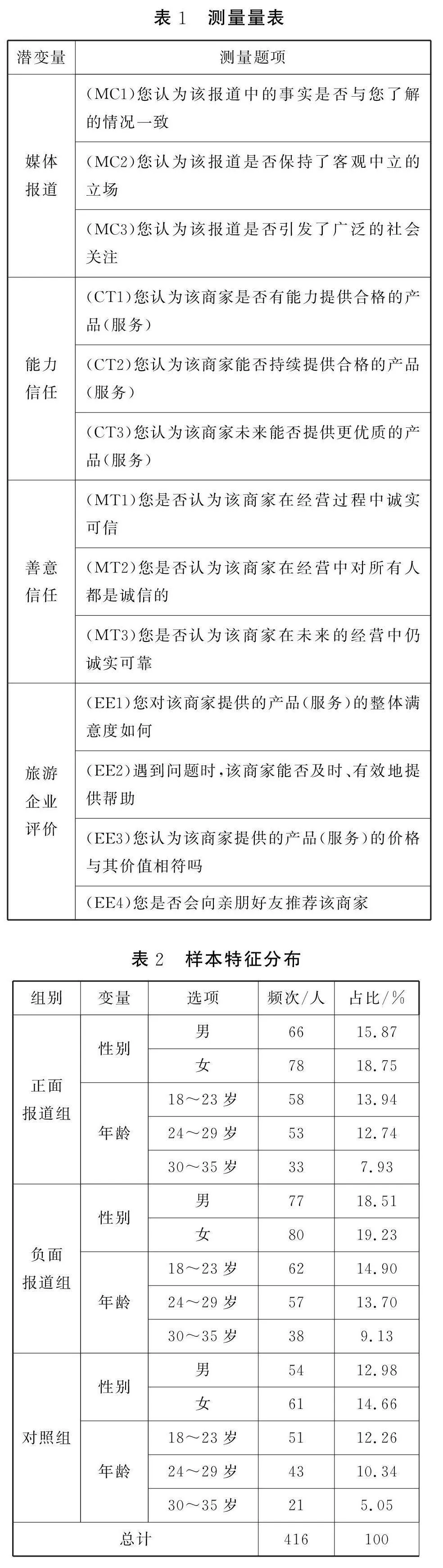

2.4 變量測量

研究涉及媒體報道、能力信任、善意信任和旅游企業評價4個變量的測量,所有變量均采用李克特5點式量表來衡量被試對于該題項的認可程度:1代表“完全不同意”,2代表“不同意”,3代表“不一定”,4代表“同意”,5代表“完全同意”。本研究所有測量題項均基于已有成熟量表并根據研究內容進行了相應修改,對于媒體報道的測量參考程妍婷的研究[44],從報道的準確性、客觀性和后續影響3個維度,共凝練成“您認為該報道中的事實是否與您了解的情況一致”等3個題項。對于能力信任和善意信任的測量參考Mayer[45]、Sainaghi等[46]的研究,從可預測性、可依賴性和信賴3個維度,分別凝練成“我認為該商家完全有能力提供合格的產品(服務)”等各3個題項。對于旅游企業評價的測量參考企業評價和旅游目的地評價的測量,從總體滿意度、服務質量、價格與價值、品牌形象與聲譽4個維度,凝練成“您對該商家提供的產品(服務)的整體滿意度如何”等4個題項。全部題項如表1所示。

2.5 被試的獲得與樣本分布描述

胡家鏡和張夢等人的研究證實了大學生群體作為被試在旅游危機事件實驗研究中的有效性[7]112,[47]。該群體出游經歷豐富,更易于融入實驗情境,且理解和表達能力較強,因而具有較好的代表性。考慮到同一被試參與不同時間節點下的實驗,才能準確獲取危機事件網絡輿情傳播中公眾對旅游企業評價的動態變化的數據,為保證實驗數據的科學性和后續實驗的有效進行,本研究以自愿原則通過校園招聘的形式進行被試的獲取,共獲得有效樣本416份(表2)。其中,正面報道組144人,負面報道組157人,對照組115人。正面報道組和負面報道組樣本繼續參與到后續3個子研究,通過姓氏和手機號后四位鎖定不同時間節點下的同一被試。

2.6 信效度檢驗

對416份有效樣本進行信度檢查,測得KMO值為0.949,巴特利特球形檢驗結果sig=0.000,因此適合做因子分析。分析結果(表3)顯示,各因子的克隆巴赫α系數均大于 0.7的檢驗標準,組合信度系數(CR)均大于0.6的檢驗標準,媒體報道和企業評價的平均方差提取量(AVE)均大于0.5,公眾信任的AVE值為0.48,綜合說明該量表具有良好的收斂效度和組合信度。

為避免共同方法偏差對研究的不良影響,本文在實驗設計中進行了程序控制,保證每名被試僅參與一組實驗,以確保數據的有效性。此外,采用Harman單因素檢驗,用主成分分析法抽取出超過1個未旋轉特征值大于1的因子,并且單個因子的最大方差貢獻率不超過40%,符合Harman檢驗標準。綜合說明本研究不存在誤導結果的共同方法偏差。

3結果分析

研究以positive coverage 的首字母pc表示正面報道,negative coverage的首字母nc表示負面報道,control group的首字母cg代表對照組,respondstrategy的首字母rt表示應對策略, time node的首字母tn表示時間節點,denial的縮寫den表示否定策略,diminish的縮寫dim 表示淡化策略,rebuild的縮寫reb表示重塑策略。

3.1 研究一:旅游危機事件網絡輿情傳播對旅游企業評價的影響

將媒體正面報道組和對照組數據進行獨立樣本T檢驗,結果顯示:正面報道組和對照組結果存在顯著差異(Mpc=4.25gt;Mcg=3.75,t=-7.896,siglt;0.001),正面報道顯著正向影響旅游企業評價;將負面報道組和對照組數據進行獨立樣本T 檢驗,結果顯示:負面報道組和對照組結果存在顯著差異(Mcg=3.75gt;Mnc=1.91,t=-20.491,siglt;0.001),負面報道顯著負向影響旅游企業評價。H1a、H1b通過檢驗。

采用Bootstrap方法進行2000次重復抽樣,檢驗能力信任和善意信任在媒體報道中對旅游企業評價影響的中介作用,結果如表4所示。能力信任的中介效應檢驗區間為(LLCI=0.226,ULCI=0.752),不包括0,表明能力信任的中介效應顯著。中介效應值為0.710,而直接效應檢驗區間為(LLCI=0.355,ULCI=1.065),不包括0,表明直接效應顯著。因此,能力信任在媒體報道對旅游企業評價的影響中起部分中介作用,H3a通過檢驗。善意信任的中介效應檢驗區間為(LLCI=0.454,ULCI=1.056),不包括0,表明善意信任的中介效應顯著,中介效應值為0.724。而直接效應檢驗區間為(LLCI=-0.163,ULCI=0.455)包括0。因此,善意信任在媒體報道對旅游企業評價的影響中起完全中介作用,H3b通過檢驗。

采用層次回歸方法驗證媒體類型在媒體報道對能力信任和善意信任影響中的調節作用,檢驗結果如表5所示。媒體報道和媒體類型的交互項對于能力信任具有顯著的正向調節作用(β=0.094,siglt;0.01), H4a通過檢驗;媒體報道和媒體類型的交互項對于善意信任具有顯著的正向調節作用(β=0.294,siglt;0.01),H4b得到支持。圖2和圖3進一步反映了媒體類型在媒體報道對能力信任和善意信任影響中的調節作用。

4 研究結論

4.1 主要研究結論

本文基于SOR理論模型,通過3個情境實驗從動態視角分析了旅游危機事件網絡輿情傳播中,媒體報道、能力信任、善意信任和媒體類型對旅游企業評價的影響,以及旅游企業應對危機事件網絡輿情的介入時機和策略選擇,得出以下結論:

(1)研究一的實驗結果表明,在旅游危機事件網絡輿情的傳播中,媒體報道分別通過能力信任的部分中介作用、善意信任的完全中介作用顯著影響了旅游企業評價。具體來說,對于無類似危機史且過往聲譽較高的企業,在媒體正面報道下企業處于受害型危機情境,公眾對該企業的評價反而高于無危機事件發生情境,這可能是由于劣勢者效應的作用。而對于過往聲譽較低且危機史不明的企業,大量的負面網絡輿情傳播使其處于事故型乃至錯誤型危機情境,公眾對該企業的評價顯著低于無危機事件發生時的情境。權威媒體相較于社交媒體正向調節了媒體報道對能力信任和善意信任的影響,是因為公眾認為權威媒體的報道比社交媒體更具真實性和客觀性,也更注重承擔社會責任[38]6。

(2)研究二的實驗結果顯示,在旅游危機事件網絡輿情傳播中,在媒體正面報道下旅游企業評價先下降,并在第2天達到最低值后隨著時間推移緩慢回升。但在負面報道一段時間后,旅游企業評價一直處于低位,未發生顯著變化。進一步比較正面報道組和負面報道組數據發現,媒體報道對旅游企業評價的影響在第2天作用最強。這是因為公眾在第1天仍處于信息甄別的階段,網絡輿情在第2天呈爆發式擴散的態勢,之后,隨著時間的推移又逐漸被淡忘,因此,反映在公眾對旅游企業的評價上呈先下降后緩慢回升的趨勢。

(3)研究三的實驗結果表明,對于無類似危機史、歷史聲譽較好的旅游企業,媒體正面報道下企業所處危機情境較弱,否認或淡化策略是修復旅游企業評價的最佳選擇;而當企業的危機史不明時,媒體負面報道使企業處于較強的危機情境,此時采取重塑策略是其最優選擇。從動態角度來看,無論是哪種報道,危機事件發生后的第2天均是最佳應對時機。這是因為過早地回應往往不能完整還原事件原委,而長時間保持沉默則會導致輿情發展不受控制,因此回應效果均不是最佳。第2天處于爆發式擴散階段,采取適配的應對策略反而能更好地控制網絡輿情。

4.2 理論貢獻

以旅游危機事件發生后社交媒體平臺上的網絡輿情為研究對象,基于網絡輿情傳播的四階段理論和網絡輿情傳播規律,選取第1天、第2天、第7天、第21天為觀測節點,從動態視角下分析了網絡輿情傳播中的媒體報道對旅游企業評價的影響機制,主要有以下貢獻:

(1)以往研究中,研究者們多單一地考慮旅游危機事件網絡輿情的影響,缺乏多學科研究視角。本文將旅游危機事件網絡輿情傳播中的媒體報道和媒體類型進行細分,并以能力信任和善意信任作為中介變量,結合旅游學、傳播學、心理學進行跨學科研究,探討了旅游危機事件網絡輿情傳播中的媒體報道、公眾信任等變量對旅游企業評價的影響機制,深化和細化了旅游危機事件網絡輿情領域的研究。

(2)現有關于旅游危機事件的研究多基于靜態視角分析旅游危機發生后旅游企業的即時反應,或基于生命周期理論探究旅游危機事件的階段性特征,并未體現其動態特征。本文引入時間維度,研究了旅游危機事件網絡輿情傳播中,媒體報道對旅游企業評價的動態影響,彌補了旅游危機事件網絡輿情傳播研究在動態視角上的空缺。

4.3 管理建議

基于動態視角下旅游危機事件網絡輿情傳播中,媒體報道對旅游企業評價影響的研究結論,本文從旅游企業的危機應對策略和介入時機提出以下3點建議:

(1)溝通協作,積極應對。研究顯示,在旅游危機事件網絡輿情傳播中,媒體報道顯著影響了公眾對旅游企業的評價,這體現了網絡媒體在危機事件網絡輿情傳播中強大的引導作用。企業應該與主流媒體建立良好的關系,并在危機發生時向媒體提供準確、全面的信息素材,確保在危機發生時能得到及時、公正的報道。同時通過網絡平臺發布企業正面信息,積極回應公眾關切,引導輿論向有利于企業的方向發展,提升企業形象和公眾信任。

(2)快速識別,差異化應對。本研究發現,由于企業自身的差異性,旅游企業在危機事件網絡輿情的傳播中處于不同的危機情境,因此,對于網絡輿情的應對不能一概而論。旅游企業可以通過大數據和人工智能技術建立全面的輿情監測系統,實時動態監測社交媒體、新聞網站等多渠道信息,根據輿情發展的實際情況靈活調整應對策略,確保應對效果的最大化。

(3)把握時機,精準應對。危機事件發生后的第2天是網絡輿情傳播的爆發期,也是開展危機應對的最佳時機,把握得當與否往往關系到危機處理的效果和企業聲譽的恢復。對危機事件網絡輿情的應對時機的選擇,應當利用輿情監測系統設置關鍵詞進行全平臺覆蓋監測,實時關注與企業相關的網絡輿情動態。在網絡輿情爆發初期選擇與當前企業所處危機情境適配的應對策略進行回應,通過官方渠道發表聲明,還原事實真相、確保信息公開透明。

4.4 研究不足與展望

首先,本文在進行研究時,根據危機事件發生原因將其分為能力型危機事件和道德型危機事件,已有研究表明,能力型危機事件和道德型危機事件對旅游企業的影響路徑不同[7]113,本研究未考慮到危機事件類型與報道類型之間的交互作用,在今后的研究中可以探討危機事件的類型與媒體報道之間的交互作用。其次,研究結果顯示,能力信任和善意信任在媒體報道對旅游企業評價的影響中分別發揮了部分中介作用和完全中介作用,然而這并不意味著不存在其他的中介變量。因此,探索其他中介變量以完善危機事件網絡輿情傳播對企業的影響機制,也是未來的研究方向之一。再次,本文未涉及旅游危機事件強度對于旅游企業評價的影響以及與時間節點的交互作用,在后續研究中,可以探索事件強度與時間節點的交互作用。最后,本文僅討論了危機事件網絡輿情傳播中,媒體報道對旅游企業評價的影響。而危機事件發生后由于對比效應,與涉事企業相關聯的同一地區和類型或處于競爭關系的其他旅游企業可能也會受到影響。因此,探究旅游危機事件對其他旅游企業的溢出效應也是未來的研究方向之一。