魏思孝:我正好是一個農民,而且喜歡寫小說

2024年10月21日,正值香山紅葉最動人的時候。魏思孝憑借新作《土廣寸木》站在第七屆寶珀理想國文學獎的領獎臺上。此刻的他心想,如果告訴23歲時的自己,你以后會站在這樣的一個舞臺上,會是什么心情呢?“內心肯定會很激動,又可能會佯裝鎮定,反問一句,還要等15年這么久嗎?”

2009年剛剛23歲,也是這樣一個深秋的10月,魏思孝還清楚地記得,他租了個客廳隔斷的小房間,花了一個月的時間,寫完了人生的第一個長篇《不明物》,心想,“試一試,以后是否能走這條路?”小說出版后,魏思孝自嘲這是“一個不入流的青春文學”,在豆瓣上戲謔地給自己打出一星差評,還勸大家不要買書。

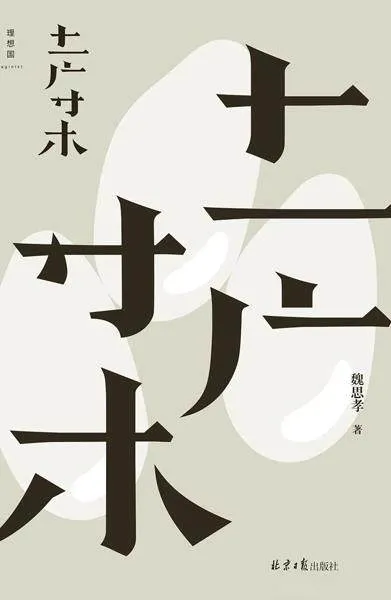

《土廣寸木》是魏思孝繼“鄉村三部曲”后重回鄉村題材的新作。上半部叫“局部”,由六個中短篇小說構成,與下半部的“一年”恰好構成了“村莊”的全景圖,區別于此前重點落在人物身上的寫法,這次“從大大小小的層面對村莊進行拆解”。作家周曉楓在近期的播客中,毫不吝嗇地表達了自己的夸贊,“我難得看到《土廣寸木》這種‘松弛’又‘結實’的小說。魏思孝寫村莊,既不美化也不丑化。他深處其中,表達上既豐富也非常復雜。”

《土廣寸木》是魏思孝第二次進入寶珀理想國文學獎決選名單。“過去的人生經驗告訴我,我并不是一個幸運的人,”但他每次苦熬不住想放棄的時候,又或多或少能收到文學世界對他這份堅持的獎賞。新作終于摘得首獎,評委們認為這部作品“以村莊而非一個人物一個事件為主題,采用細密寫實主義手法繼承《生死場》的傳統”,“在農村的變化中反省其中的不變,即費孝通《鄉土中國》中的血緣、家族為半徑的人際關系網”。

面對這份突如其來的幸運,魏思孝還沒有享受喜悅,卻先一步感受到了內心的失落。有心念之物到手后的悵然若失,也有作為過去的失落者,在此刻的感同身受。“38歲,我也正需要一個外界的獎勵,為自己接下來的寫作鼓勁。”

早年的寫作,曾在很長一段時間里讓魏思孝感受到悵然與失落。在村民眼里,年輕的他畢了業宅在家里寫東西,很可能只是在逃避就業。20歲出頭的歲月,荷爾蒙無盡噴涌,內心渴望表達,精力又格外充沛,魏思孝一天就能寫完一個短篇,是現在的中年寫作遠不能比的。在至少七八年里,他一直沉迷于書寫自我以及身邊的同齡人,“甚至到了無病呻吟的地步,連自己都覺得沒意思。”

第二部作品《小鎮憂郁青年的十八種死法》正是這個時期的一個結集。雖然他給自己打出了五星好評,在評論家朱白眼里,也是他小說才華最橫溢的時刻,但在一些讀者看來卻有些三觀不正、不尊重女性。今天請他重新評價這本小說,他認為當年的寫作確實存在性別上的局限性。“作為一個反面教材也不錯。但還是給個五星的情感鼓勵吧,這小伙子不容易啊。”2024年底,這本小說中的部分以及從未發表過的一些聚焦小鎮青年的作品將重新修訂出版。

青春期寫作持續了近十年,直到2017年,魏思孝才無意中迎來了寫作歷程的重要節點。“我身處分水嶺,如果有人告訴我,五年間,你會寫完鄉村三部曲。我是不相信的。”30歲,彼時已通過廣泛閱讀打開視野的他,回看自己的前作,難免覺得稚嫩膚淺,“一個有追求的寫作者,老是寫那些玩意兒,你就覺得對自己特別失望。”

從“無病呻吟”的青春寫作轉向身邊的父親、表兄和自幼就相識的村民,魏思孝驀然轉身,五年間馬不停蹄地寫下了“鄉村三部曲”——《余事勿取》《都是人民群眾》和《王能好》。以他的表兄為原型的《王能好》,在豆瓣上評分高達8.1,并進入了第五屆寶珀理想國文學獎決選名單。羅翔看完后盛贊:“我看到了放大的閏土、放大的阿Q……”復旦大學中文系教授梁永安也評價道:“這個小說寫出了對生活的渴望、生命的期望。”

定定地注視著書桌上魯迅先生的小小擺件,魏思孝似乎感覺到大先生也在默默注視著他。魯迅的小說,往往帶有對社會與人性的敏銳批判,亦是后輩寫作者仰望和想要抵近的一座高山。“你在寫任何想要深刻探討國民性或者是人物性格的小說,尤其是鄉土小說吧,總會難免和他產生聯系。”

五年前,魏思孝已在山東淄博城里買了房,但保持著隔三差五回村探探老母親的習慣,長期潛水在村里的社群中,與從不讀小說的村民們保持著交往,靜靜地觀察,記錄他們的故事。“我和50后、60后作家的鄉土寫作有一個區別是,我更偏向于當下性。”這樣“在場感”的寫作不僅讓他感到心安,也獲得了批評家眼里寫作上的寬度和深度,在寫作角度上也更貼肉和具有獨創性。

評論家朱白曾為帶來關注和爭議的《小鎮憂郁青年的十八種死法》寫序。十年過去,他感慨道,“魏思孝從寫小鎮青年、廢物、邊緣人,到為當代鄉下人樹碑立傳,為他們在動蕩劇烈的境遇里發出微弱的顫音,他的作品已經成為這個時代里一個誠實的角色。”

不論是青春文學里躁動不安想綁架女性的小鎮青年,還是鄉土文學里面臨“性”困境的農村大齡光棍,魏思孝盡可能在自己的作品中不加粉飾,做到最真實的呈現。“文學就是要挖掘一個人內心的情感世界。精神世界無所謂好和壞,只要表達出來就可以了。”

闖入社會性與公共性鄉村題材寫作的魏思孝,也日漸獲得了體制的認可和支持。他現在是山東理工大學兼職教授、淄博市作家協會副主席、淄博市簽約作家,2024年入選第三屆“王蒙青年作家支持計劃·年度特選作家”。但他的戶口至今還屬于農村,他自認為是一位以寫作為主業的農民。

2024年開始,魏思孝沒法在朋友圈曬自己干農活的照片了。70歲的母親老付把家里的五畝地承包了出去,干不動了。老付也是魏思孝的小說《土廣寸木》下半部的主角。“過去我一直想逃離鄉村,回避自己農家子弟的身份,在村里住了幾年,再回看鄉村和身邊的親友,忽然意識到,作為一個寫作者,何必要舍近求遠呢,你有情感和觸動的,就在這里。”素材源源不竭、闊大又敞亮的鄉村世界原來近在眼前。

《王能好》雖與獎項最終擦肩而過,但魏思孝在那一刻被打開了一扇新的大門。青年作家高翔是魏思孝的摯友,他認為魏思孝的小說極具非虛構質感。“這來自兩方面。一是語言。他說他的師承之一是安妮·普魯。那種瘦削的語言,刀刀見肉,把一個人扒得只剩骨頭。安妮·普魯非常難學,因為那種敘述方式意味著所有敘述的內容都必須扎實,必須對所描寫的環境、人物、事件有相當深的理解。”

“另一個是他寫作中真誠的態度。”高翔說,“我不是說魏思孝能完全敞開自己、完全做到不回避,但是他敞開得比其他人多一些。”

2021年,魏思孝問自己,三部曲后我還有什么鄉村的人或事想寫的嗎?新作《土廣寸木》幫魏思孝實現了拆解“村莊”的想法。他先是一口氣將自己與母親老付的鄉村生活寫下來,“六分真四分虛”,收進了新作的下半部分,接下來挑戰的是前半部分,與“一年”相對應的“局部”。

2022年底,許多受新冠疫情影響的地方剛剛解封。魏思孝兩三個月沒寫小說,感覺有些手生。先動筆的是《饅頭》一章。他試圖在開篇展示出敘述的雄心,概括性地展現鄉村的全景,可這屈屈數千字,卻耗費了魏思孝大半個月的時間。直到寫下“這塊彈丸之地,四季交替,雨雪飄落,人如蟲蟻疲于奔命,到頭來兩手空空”,魏思孝的憂心終于放下,他找到了對鄉民處境相對精準而具象的表達。這句話也在新書出版后成為了宣傳語。

2024年春天,書要付梓前,魏思孝忽然想到了些什么,緊急補充進《福利》章節的結尾。凌晨兩點多寫完,他有些興奮。反復讀著,發現結尾還可以再改改,琢磨許久,將原句中的“說”改成了“吐”字——“奶奶活過來后,吐出句,娘啊,沒在舊社會餓死,這要餓死俺。”每一個字都是自己的心血。

這一年的春節,人們大肆燃放煙花,或許是發泄過去的沉悶。魏思孝站在10層高的陽臺上,看到了有生以來最盛大的煙花,他把這一幕也寫進了書里。

人:人物周刊 魏:魏思孝

寫作者的自我挑戰

人:寫《土廣寸木》時,你會不會先設定要比《王能好》在創作上有突破和創新?你說當時寫完三部曲最大的變化就是“越來越知道什么樣的東西是有力量的”以及“自己和優秀作家之間的差距”,寫完《土廣寸木》后還有類似的感受嗎?

魏:也不是一個專門設定,只是說還是一個寫作者的自我挑戰。我肯定不想寫完一個《王能好》,繼續如法炮制,再寫一個鄉村人物,還是需要一個新的挑戰。就像從去年冬天想寫一個新的長篇,已經寫完初稿了,六七萬字的。但這一年還是沒太想明白小說的結構,這些素材該怎么去整合。所以說停了一年了,但還是要去想的。

我寫完這本書,說實在的,一方面覺得自己寫得還不錯,另一方面又發現自己的一些問題。但整體來講的話,我只是覺得自己在現階段完成了該有的寫作任務。如果說我不寫《土廣寸木》的話,我會一直想寫這個“拆解鄉村”的主題。寫完這個后,我心里邊覺得這個事兒已經做完了,我可以再繼續寫其他的小說,去做其他文學上的追求了。

人:這次評委張定浩指出你的新作里素材重復利用,你有想過怎么克服嗎,或者說你認為這會是一個問題嗎?當我們的生活確實存在局限時,如何在素材上進行突破創新?

魏:我當然認同張定浩的意見。寫完《土廣寸木》,我也在后記里說,覺得有些素材重復。如果一個寫作者意識不到自己這個問題的話,那我覺得他自己沒有追求。我意識到了這個問題,但我一時之間也解決不了。我再寫鄉村的話,肯定需要有一些經驗來源,但是免不了還是有重復的成分。

有時候,這不僅是一個素材重復的問題,有可能你這個寫作者本身觀察世界的角度,還有你確立起來的文學審美、你看待事物的認知,這些很難再有新的改變。但肯定會慢慢提高的。一個作家會有他自己的一些特點,或是聚焦的一些主題,但同時這個特點和主題也會成為他個人的局限性。

寫“滴在大海里的一滴水”

人:你的《小鎮憂郁青年的十八種死法》曾引起文壇較多的關注。五年后,你開始寫“鄉村三部曲”。在很多人看來,這是你對“小鎮青年”題材的告別,也是一次寫作上的轉型。但也有人說,雖然你換了題材,實際上還是把小鎮青年的游魂召回了故土。

魏:這本書收錄的小說大概是從2010年到2014年,現在回頭看的話,文學性差一點。但我覺得彌足珍貴的一點是,當時自己是剛開始寫作的人,會有特別強烈的表達欲望,還有對小說形式的一些追求。

當時,我根據青年人從農村、小鎮進入到城市后掙扎迷茫的心理狀態寫了那么一批小說。來到城市中的農村青年主要糾結這么幾個問題:一是生存的問題,即怎么能吃上飯;第二是你在整個社會中處在什么樣的位置,你要找自己的定位卻找不到;第三是情感狀態,一方面是青年人內心對情感的需求,還有特別直觀的一點便是,年輕人的一些生理焦躁。大概就是持著這樣一個想法:二十來歲的年輕人,既渴望別人了解你,也有很強烈的、向社會傾訴的一個欲望。

人:2017年開始從青春寫作進入鄉村題材寫作,你說不相信自己五年間能寫完三部曲,這三部曲并非一開始就計劃好的?

魏:確實不是計劃好的。2017年,我差不多正好過了30歲。再看過去那一批小鎮青年的東西,我覺得如果是一個有追求的寫作者,老是寫那些玩意兒,會對自己特別失望。

我想自己必須轉型,可是要寫什么東西呢?

后來一想,我之前總寫自己,卻一直沒太寫過自己的村莊,自己的親人。而且那時候我住在村里,三四年間,發現好多村民、親戚,都死掉了,像一滴水滴在大海里,連個波瀾都沒激起來。我覺得自己作為一個寫作者,應該記錄下他們的生活。

人:萎縮乃至消失可能是許多鄉村的宿命。你如何看待這一題材寫作的意義以及它的可持續性?

魏:中國文學界會劃分出鄉土文學、城市文學。但在其他國家或者世界文學史上,沒有專門的鄉土文學劃分。我只是恰好寫了農村生活。整體上來講,隨著城鎮化進程的推進,大家在鄉村生活的經驗愈發少了,鄉村肯定是慢慢走向衰敗,但并不意味著寫鄉村小說就沒有價值和意義。

談論鄉土寫作的意義和價值,我覺得這是評論家該做的一些工作。作為一個寫作者來講,我只是在想如何把這個小說寫得盡可能達到我理想的程度。但如果要深入一點,我覺得最重要的一個意義就是,鄉土或者農村屬于被遮蔽和忽略的地方。隨著鄉土文學的式微,基本沒太多人的寫作會涉及農民。我希望讀者讀到我的小說后,能理解和走進當下農村和農民的內心,去理解他們有什么樣的看法、置身于什么樣的處境。

要讓讀者有信任感

人:你對“非虛構”和用類似非虛構的寫法來寫小說有什么看法?你是否希望自己的寫作,將來能作為一個記錄魯中地區農民的某種具有保存價值的史料?如果要記錄的話,是不是非虛構這種文體更適合?

魏:關于虛構和非虛構這個話題,這幾年可能討論比較多。在我看來,可能文學藝術經過這么多年的演變后,越來越模糊掉虛構和非虛構的邊界。比如,已故的德國作家溫弗里德·塞巴爾德 (Winfried Sebald)的《移民》。他每篇文章里都穿插著幾幅真實的照片。他以描述這些真實照片作為敘事線索,但你讀起來會疑惑,這究竟是現實當中真實發生的,還是說他只是以此作為形式來寫小說?繼續讀下去的話,你會覺得這其實沒那么重要。我閱讀時,是希望文字能讓我有信任感的。這個信任感是你讀著感覺這個人物是真實存在的,這才有信任感。

我現在覺得,各行各業非虛構的作家越多越好。而且寫作者有一個局限性,他(她)只能寫自己熟悉的事情,才能寫得好。如果寫自己不熟悉的領域,他總是有特別的隔閡在那里。

我正好是一個農民,而且喜歡寫小說。那我就提筆來寫寫我們那個村子里的事兒,還有我認識的這些村民,就這么簡單。

人:你覺得自己的鄉土書寫,與前代人相比有哪些繼承和不同?

魏:我的鄉土寫作和老一輩作家相比,好像區別不太明顯。我們這個時代,雖然經過三四十年的改革開放,因城鎮化的進程可能在物質生存上會有一些較大的改觀。但從精神維度上說,其實沒有太多變化。只能說外在生活條件改變了而已,但我們面臨的困境還是那個樣子。

我和50后、60后作家的鄉土寫作有一個區別是,我更偏向于當下性。過去五六十年代的一些作家,他可能是從小生活在鄉村,但等到他二三十歲左右,就生活在城里了。生活在城里后,他對接下來這二三十年的鄉村,沒有在場感。讀他們的小說,感受到他們寫的鄉村還是過去老一代,即我父母輩的鄉村。

人:從宏觀的層面上來說,作為一種新氣象的鄉土寫作,究竟應該帶來哪些新的思考,才可能引導社會為某個群體做出改變?你會不會也有那么一刻會希望自己寫的文學能促進一些現實的改變?

魏:肯定有這樣的例子,比如說韓國作家孔枝泳《熔爐》的出版以及改編成電影,韓國就出臺了關于性侵害的法案(注:即韓國的《性暴力犯罪處罰特別法部分修訂法律案》)。每個作家肯定希望自己的文字會有更宏大的作用。但我覺得一個作家,還是要善于提出問題。我更多的自我要求是,在整個時代和社會往上、往前發展的情況下,起碼要回頭關照一下過去,梳理過去的一些人物,還有鄉土社會的現狀,并寫下來,而且這種寫下來是不帶任何粉飾的。