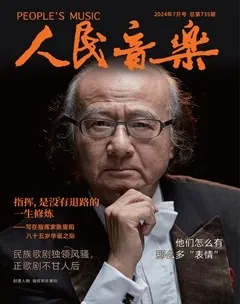

他們怎么有那么多“表情”

一、音樂家的行話

音樂圈流行著一套術語,多到再稍稍借助一點肢體語言就能讓全世界的音樂家溝通的程度。歐洲指揮不懂中文,能在中國樂團排練;中國演奏家不懂英文,能與歐洲樂團合作。甚至中國音樂家找不著恰當的詞形容“散板”時,直接說Rubato(自由節奏),兩邊也能心領神會。有了行話,音樂家像得了便宜似的,省了許多翻譯的麻煩。混雜著拉丁文、意大利文、法文、德文、英文以及從日語倒騰過來的術語,使音樂圈成為世界上能夠超越國界順利交流的少數學科之一。

記得20 世紀70 年代初, 我所在的山東省呂劇團剛上任的指揮金西在樂隊排練時, 一次次用不標準的術語修正速度,其實與國外沒有交流的時代,誰也鑒別不了他的發音到底是準還是不準。因經驗不足,大家開始不怎么“聽指揮”,部隊文工團出身的音樂家,試圖用專業術語建立權威的努力沒有奏效,反而是一樁意外事故,讓他獲得了尊重。一次排練,他的手碰到了鐵制指揮臺上(當時沒有木制),鮮血直流,他一聲不吭,揮到曲終。看著每一揮臂都從指尖上揚出一滴血珠的“悲壯”,樂手們無比震撼,視線全部離開譜臺, 直勾勾盯著他堅韌不拔的表情和那一滴滴飛出的“節奏”。從此,那雙手變為鐵掌,牢牢掌控全局,再也沒人敢瞎胡鬧了。無論如何,指揮連同他的指令,化為一組堅不可摧的形象嵌入記憶,也記住了原本令不同人群相互交流卻被他濫施濫用、降低溝通效用的術語。直到現在,耳畔還會回響起他難分國別的發音。

后來我轉到舞蹈隊彈鋼琴,知道舞蹈界也流行著一套法文術語, 比之音樂的明確語義更糟糕的是,術語到底指的是一個動作還是一組舞姿,一直讓我困惑不已。練功過程,滿屋子飄著“阿桑不蕾”(assenble)、“阿拉貝斯克”(allongee)、“西松豐究”(sissonne-fondu)、“西松費爾曼”(sissonne5-fermee)……上述譯名都是當時中央芭蕾舞團練功鋼琴伴奏譜上的音譯文字,僅看字面,誰能懂? 如果一個人歪打誤撞路過排練廳,只聽聲音,不看畫面,定會產生錯覺,不知道是身處家鄉歌舞團還是在巴黎第四大學舞蹈排練廳。那時尚無借助圖示翻譯的《芭蕾術語詞典》,所以與樂隊指揮差不多同樣不準的舞蹈教師的發音,到底對譯為哪幾個中國字以及哪種舞姿,始終搞不清。試圖將術語音節對應舞姿從而串連為明確概念的愿望,常在肢體的“眾變繁姿”中陷入迷途。

二、術語功能

20世紀初, 囫圇吞棗般拿來的術語不脛而傳,成為工具。翻看《音樂譯名匯編》,術語大部分來自意大利。這個誕生了歌劇和美聲卻不怎么產出交響樂的國度,真是“太多情”了! 那可不是幾個“表情包”,而是數以百計的“表情庫”。

西方樂譜開始處,都標注著兩類術語:速度、表情。速度指示慢、中、快,精確到每分鐘多少拍。表情規定風格和定向。樂曲轉換處還特別標注,轉什么速度,換什么表情,更有速度加表情的混合術語。總之,絕不允許任意。你若把均勻的華爾茲奏成慢吞吞的行板,就等于讓舞伴抬起腳來落不下去;你若把慢悠悠的夜曲奏成飛速的華爾茲,就等于從慢慢入戲一步進入談婚論嫁。所以,功能顯出來了,規定一種體裁必須的“帶入節奏”。

不懂術語,拿著譜子也不知該如何下手。開始演奏勃拉姆斯《匈牙利舞曲第五號》,尚無詞典,完全按照自己理解,通篇一個速度。中間部分,每小節一變——忽慢,急速;再忽慢,再提速,后來聽到唱片,連自己都笑掉大牙。看到歐洲舞蹈才知道,緩-慢- 快- 急,皆因動作和隊形。

術語在“早期音樂”中初見端倪,到了古典浪漫時期,漸具條理。民間狀態,規范不過數則;專業規范,規則并立逾百。即使不喜歡的人,也不得不服膺其理性。古典浪漫時期的作曲家,越來越較真兒,各類情感都設立了對應術語,“分別部居, 不相雜廁”(許慎《說文解字敘》)。術語演進,反映理性精神。一批極富創造力且寫出極有說服力的理論家和一批極有號召力且排演出極精彩音樂會的指揮家, 立語定詞,圓覽方聞,鑄范剪伐,遂成慣例。為音樂而造也只有音樂才能用得上的術語, 多到編成數本辭典的程度。“方以類系,物以群分,同條牽屬,共理相貫,雜而不越,據形系聯”(許慎《說文解字·后序》),最后于20世紀演繹為音樂學科中最多卷本的《格羅夫音樂與音樂家詞典》。術語顯示理論精神,也顯示表演藝術的成熟。演奏家尊重作曲家意愿,照章辦事。

三、浪漫譯名

對術語情有獨鐘的原因,部分源自筆舌雋永的翻譯。公共話語禁止“冥想”“幻想”“詠嘆調”的時代,這類翻譯更添魅力。里拉被譯為“詩琴”(譯名之一),在“愛琴海”文化圈撥弄,真有把區域環境拉入詩史的感覺。足尖舞被譯為芭蕾(ballet 法語),既似原音,又富詩意,音義雙洽,字字禪機。翻譯把干巴巴的現實,換為“蘭佩芳菲、絲絲紅萼”,星星點點閃亮于愁眉苦臉的歲月。難怪錢鐘書把翻譯稱為“投胎轉世”。

中國人對老外的突出印象是表情豐富。擠眼、眨眼、皺眉、挑眉、撇嘴,配合聳肩、張臂攤手、喜怒哀樂、驚嘆好奇以及中國人覺得不該在公眾場合表達的情感,都毫不掩飾地以表情和肢體語言表達出來。“二戰”影片展現的一張張惶恐絕望、痛不欲生的面孔——軀體疼痛和內心痛苦的石化——讓人看到被影視藝術放大的細微表情以及由此獲得的攫取人心的強效。消失于歷史時空中的面孔,再也不止于遙想。影視藝術如臨其境,獲得了窺探千萬種心靈的凝視。演員的表情——作家用文字、畫家用顏色、音樂用音符難以盡示——在巨幅屏幕上,被放大了數十倍、上百倍的眼神、眉頭、嘴邊以及面孔上每條肌肉的痙攣, 都獲得了從未有過的審視。這些人類私密空間的凝重表情,讓人駭嘆靈與肉之間的傳動機制。

這不能不歸于西方哲學對表情與心理互應的探索。初讀中世紀經院哲學,特別是托馬斯·阿奎那的論著, 不解他們何以花費那么多篇幅討論表情。毫舉縷詰,逼近靈魂。漢斯·貝爾廷《臉的歷史》說:“我們生活在一個不斷生產臉的臉性社會里。”話題沉重,已經遠遠超出了認識面目的層面。

四、中國音樂何以沒有表情

西方術語與中國表達之間存在居大差異, 即使翻譯用字差不多,也不是一回事。音樂史學家楊蔭瀏曾針對“節奏”一詞申訴道:“1.因為國際關于節拍快慢所用的術語,如慢板(Larghetto)、快板(Allegro)等,在應用上并沒有達到科學的統一程度,在不同的系統與不同的應用者間,存在著極大的差異;2.因為流行的外文名稱,極不適于一般群眾的應用;3.又因為譯名中所用快、慢等字的意義,與本國民間所習慣的這些字的意義大不相同, 所以我們暫時不用這類表示快、慢的國際術語和它們的中文譯名,而只用每分鐘的拍數來表示速度。”①這類討論使中國音樂家對西方音樂與傳統音樂之間的區別保持了警醒,也把西方術語與民間樂語加以區分。

楊蔭瀏的討論讓我們注意到一個事實,中國傳統樂譜沒有表情術語。這令人思忖,為什么我們缺乏“表情”? 中國是詩詞大國,詞匯豐贍,不乏“蕭娘臉下難勝淚,桃葉眉頭易得愁”(唐徐凝《憶揚州》)的精彩,典籍也不乏表情與性格對應的描述②。相由心生,但孟子說的“中心達于面目”③,辛棄疾說的“逸氣軒眉宇”(《賀新郎》),都是意象,而非哲學。這個源頭或許可以追溯到古人對表情的禁忌。“喜怒者,道之邪也;憂悲者,德之失也……大怒破陰,大喜墜陽。薄氣發瘖,驚怖為狂。憂悲多恚,病乃成疾。好憎繁多,禍乃相隨。故心不憂樂,德之至也。”④

一方面是詩詞大國,一方面是樂語空白。琴人有較高地位,不需娛人。“這論點只從負面解釋了文人不需要娛人的理由,卻忽略了從正面解釋文人有意選擇和娛己的深意。”⑤清微淡遠、靜如止水,管平湖彈琴甚至被稱為“管琴無情”。無情不是沒有感情,而是“太上忘情”。文人撫琴,白居易《彈秋思》表述道:“近來漸喜無人聽,琴格高低心自知。”彈琴目的,“不要人聽”。既然是修為,不是表演,自然不需標注表情。

傳統音樂有兩種體系,一是敬宗,一是娛世。劃分來自功能,前者祭祖,不需表情;后者娛俗,意在表情。前者的典型是冀中笙管樂,會社成員于樂曲開頭,相互示意,一旦啟動,整個過程,閉目操器。誰說“近來漸喜無人聽”的文人追求對民間沒有影響?后者的典型是嗩吶樂班,吹鼓手表情豐富,眼酬眉酢,肩頭胳膊,都是吸睛要素,甚至狂野到呂驥、楊蔭瀏等音樂家不得不出來遏制噱頭以免貶低藝人形象的地步。如果把琴學作為文人代表而把吹鼓手作為民間代表,那么,前者無意記寫,后者無力記寫。所以,中國樂譜,沒有術語。

文人行止,向來節制。阮籍“喜怒不形于色,口不臧否人物”。謝安八萬軍隊打敗號稱百萬的前秦,聽到淝水之戰的捷報,神色平淡。那是多么大的控制力呀!“時方與客圍棋,攝書置床上,了無喜色,圍棋如故……既罷,還內,過戶限,不覺屐齒之折。”身體很誠實,過門檻時,內心激動地連鞋后跟都折斷了。真如漢斯·貝爾廷在《臉的歷史》中所說:“臉是我們身上代表了社會性的那一部分,身體則屬于自然。”⑥“屐齒之折”,也費很大勁兒呀!

以文人標準,不露聲色,是城府,是廟堂之量。從容淡定,安之若素,無論是來自躲避宮斗的恐懼,或者屈從的隱忍,終究反映了壓抑。于是有了哪怕是音樂會也像開會一樣面無表情地“穩重”。殷承宗演奏鋼琴協奏曲《黃河》的橫眉立目,閔惠芬演奏二胡協奏曲《長城》的眉頭緊鎖,馬友友的雙目微閉,郎朗的挑眉突目,一般人都覺得夸張。表演如此,生活更收斂。

比較一下改革開放前后的肢體語言,大概就是“表情包”的單一與多樣。奧林匹克冠軍和女排姑娘毫無掩飾的狂喜, 指揮家步小澤征爾之后塵的狂狷,率真的演藝界把喜怒哀樂統統寫在臉上,年輕人更不在意臉譜化的“愁鎖眉間” 與“腹內機關”(《四郎探母》)。人變了,臉也變了,僵在臉上的表情,被撕了下來。從掩飾到無所顧忌,臉是心的投射。我們終于敢像沈從文《邊城》描寫的那樣:“站在渡口對溪高崖上, 為翠翠唱三年六個月的歌! ”然而,現代化開始了另一輪表情定格——手機表情包的格式化。

五、豐富表情

人都記得歲月中沉積內心的表情:把某個人的表情從千萬異性中區別出來的表情——記憶中的美好面龐;恢復高考、拿到錄取通知書的綻放——千萬人的破顏和卸下愁容;器樂演奏家眼睛中的憂傷——曲目內涵轉化面容的沉痛;鄉村舞臺瞇眼聽戲的老人一句唱詞中的驀然睜目——舞臺上下的“秒回”瞬間。

音樂術語是敞開內心的提示,在文化交往中發揮過巨大作用。2021年疫情暴發,看到國外電視上為戴口罩還是不戴口罩的激烈爭論——為了讓別人看到自己表情也讓自己看到別人表情而不惜付出生命代價的爭論, 讓人體悟到中西文化的差異。到底是社交禮儀重要還是生命重要, 中國人的選擇,既堅定又決絕。視死如歸和避之唯恐不及,成為文化分離器。那當然不止于表情,是“寫在臉上”(狄更斯《雙城記》)的風暴。

意大利旅游,想到的不是歌劇誕生,而是術語誕生。音樂家無法抗拒術語和工具理性對內心的塑造。或許外傳習語掌控本土表情的事,讓人覺得不舒服,但必須承認,術語厘定,是種把音樂當作嚴肅問題看待的態度。術語工具,執簡居要,像羅馬古跡上的堅硬石頭,形成一種管束力量。

張振濤 南京藝術學院特聘教授, 中國藝術研究院研究員

(責任編輯 榮英濤)