論中國青年人口結構性變遷

摘 要:自2000年以來,中國青年人口經歷了不平衡、不充分的發展過程。青年人口結構性變遷主要體現在:青年人口數量和占比發生慣性縮減;性別比失衡加劇,帶來青年婚配難題和其他社會風險;在科學文化素質升級推動人口和經濟高質量發展的同時,青年人口健康素質結構出現新問題;青年人口就業行業結構分布呈現多元化,但人力資源和人才資源的開發利用仍不充分;自由流動帶來青年人口在地區和城鄉之間的再分布,在推動城市發展的同時也增加了區域發展不平衡的風險;婚育推遲趨勢明顯,不婚不育比例上升,獨居青年增多且獨居時間延長,增加了青年個體原子化的風險。其中,青年人口數量和占比縮減很大程度上是由人口年齡結構本身的迭代造成的。在生育水平持續下降的情況下,每一代的出生人口數量都在減少,這使我國陷入低生育—少子化的惡性循環。長期來看,以青年為主體數量的人口結構已一去不復返。針對這些問題的政策建議是:資源向職業教育傾斜、引導健康平衡的人才流動、建設婦幼保健友好環境等。

關鍵詞:青年人口;人口結構;人才資源;人口流動;人口素質;人口迭代;青年性別比;婚育模式

青年是一個國家最鮮活的力量。青年人口的結構性變遷對國家的人口、社會、經濟、文化以及政策制定有著廣泛而深遠的影響,是一個始終值得關注的重大問題。黨的二十大報告指出:“青年強,則國家強”,“全黨要把青年工作作為戰略性工作來抓”。[1]這再次凸顯了黨和國家對青年人口的重視。近幾十年中,中國青年人口經歷了巨大的變化,體現出低生育、少子化、性別比失衡、家庭規模減小、人口城市化程度加深、人口年齡結構老化和職業就業結構變遷等諸多特征。本文將青年人口界定為15—34歲人口,主要使用第五次至第七次全國人口普查數據來探究我國青年人口的結構性變遷狀況,以期為優化青年人口發展提供實證依據。

一、青年人口迭代萎縮

我國目前面臨青年人口逐年萎縮的問題。截至2020年11月1日,我國15—34歲的青年有3.64億人,占總人口的25.8%;2010年,這兩項數據是4.25億人和31.9%;2000年則為4.43億人和35.6%。20年間,青年人口總量和占比均顯著下降。

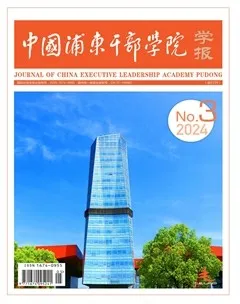

現在的人口年齡結構由過往繼承而來,通過歷年的青年人口結構變化可以明顯看到歷史的變遷。30年間的青年人口金字塔如圖1所示:2010年的15—34歲人口與2000年的5—24歲人口、2020年的15—34歲人口與2010年的5—24歲人口大差不差,幾乎是平移而來;由此可以預測2030年的青年人口結構,屆時我國青年人口總數約為3.23億人,預計較2020年再次減少4100萬人。青年人口年齡結構變化不僅涉及當前青年人口規模縮減以及占總人口比重減小,還暗含著生育旺盛期(20—34歲)婦女規模明顯縮小以及占總人口比重下降。這也就是未來生育率將持續低迷(絕對少子化)的人口學原因。

圖1.青年人口年齡結構變化

我國人口年齡結構變化的原因,不外乎生育和死亡兩個因素,國際移民影響甚小。這是一次從“高生育率—低死亡率—高增長率”到“低生育率—低死亡率—低增長率”的當代人口轉變。但事實上,這一人口變遷在青年人口結構上的體現有著嚴重的滯后性,我國生育水平的主要變化在20世紀90年代前便已完成。最近20年間,我國的生育水平持續下降,總和生育率一直在1.5以下徘徊。在此背景下,出生率的變動主要由年齡結構引起,在總人口增長13.5%的同時,育齡婦女卻減少了7.8%;育齡婦女的減少導致出生人口下降,出生人口和總人口的此消彼長構成了出生率的下降。事實上,我國人口年齡結構調整后,2019年11月至2020年10月相較于1999年11月至2000年10月,生育孩子數量反而增長了13.5%。至于死亡水平,雖然我國醫療衛生條件不斷改善,人均預期壽命從71.4歲提升至77.9歲,但同樣受制于年齡結構,老年人口占比尚不算很高,20年間死亡水平的降低僅使死亡人數減少了約3500萬人,相當于總人口的2.5%。出生率已是肉眼可見地走下坡路,而死亡率還遠未抵達谷底,這是人口年齡結構的作用。

觀察圖1發現,人口金字塔上明顯的凸起或凹陷代表著某一年人口出生數量的高峰或低谷。在近20年生育水平持續下行的情況下,出生率由上一代的人口結構決定,這種人口結構的代際繼承由于人們生育年齡的不統一會自行平峰填谷。2020年的8—28歲是一個人口年齡結構中的低谷,對應的是2012年到1992年出生的人。這些年份出生的人口較其他年份更少的原因,是第一代受到緊縮生育政策影響的人所生的孩子到了生育的年齡。第二次人口生育低谷以一種更加平滑的方式在2020年的8—28歲人口上得到了再現。在生育率沒有回升的前提下,這一波的生育低谷將為2020年后的近10年內發生的出生人口下降負主要責任。

在目前青少年死亡率較低的情況下,出生人口的變動在人口金字塔中會緩慢地自下向上平移。在當前的人口年齡結構下,即便生育水平明顯回升,隨著人口結構的迭代和演化,我國仍難免在2022年后進入人口負增長時代。長期來看,以青年為主體數量的人口結構已一去不復返了。人口規模巨大既是壓力與考驗,也意味著優勢與紅利。以人為本的價值取向要求我們不斷滿足人的全面需求、促進人的全面發展,而洞悉這些變化使我們不僅能夠觀察到政策制度和社會文化的演進,而且能夠為迎接新的機遇和挑戰做好準備。

二、出生性別比的失衡蔓延至青年性別比

與年齡結構類同,性別結構也從過去繼承而來。通常,男性在幾乎所有年齡的全因死亡率均大于女性。因此,隨著年齡的增長,由于生理原因,人口性別比將逐漸下降。不過,對青少年而言,不同性別死亡率的差異極為微小,這種差異一直到中年才開始顯現,到了老年急劇增大。按照2020年第七次全國人口普查的死亡水平估計,性別比由110降低至109須經過39年,降低至105須經過58年。因此,青少年的單歲性別比可以反映若干年前的出生性別比。

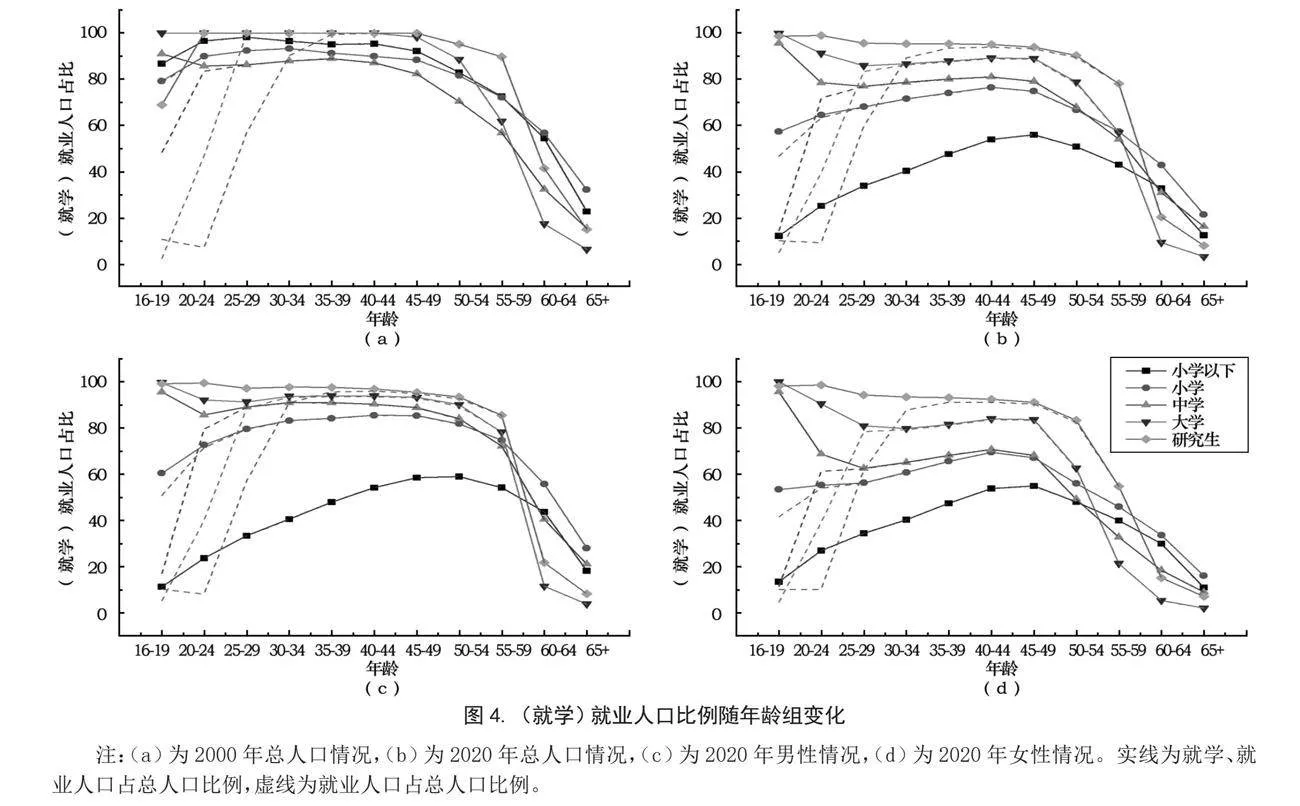

較早年份的普查中存在一定的漏報,尤其是女性人口。例如2000年第五次全國人口普查結果顯示15歲的女性人口共計983萬人,而2010年的25歲女性人口不僅未因死亡而減少,反而增加至996萬人,因此使用第七次全國人口普查數據觀測性別結構更為可靠。自然狀態下,出生性別比應當在103—107范圍內。但由圖2可明顯觀察到,我國人口性別比長期受到人為干擾,在2003年左右出生性別比達到約117的峰值,嚴重偏離正常范圍。

圖2.2020年0—34歲人口性別比及2000年、

2010年、2020年青年人口性別比

過去幾十年間的性別比偏高可部分由理想生育性別與政策生育限制之間的沖突造成了性別選擇來解釋,但在生育政策放松之后仍然存在明顯的性別選擇。可以看到,2020年的0歲人口性別比為111.2,①這是由理想生育性別和理想生育數量之間的內在沖突所造成的。政策性的低生育率轉化成了內生性的低生育率,結果對性別比失衡造成了新的壓迫。

在觀察我國人口結構性變遷的同時,應當承認我國幅員遼闊、地區差異顯著的事實。以性別比為例,第七次全國人口普查得到的出生人口性別比為111,略微超出正常水平,但這一“平均數”掩蓋了海南的鄉鎮地區有著132的超高性別比的特異狀況。在部分地區,女嬰出生權的保護工作仍然任重道遠。偏高的性別比就像一個定時炸彈,短時間內未必會對社會造成危害,但當這一代人成年后,可能會成為增加社會不穩定性的潛在威脅。

偏高的青年人口性別比是比偏高的出生人口性別比更緊迫的問題。觀察2000年、2010年的青年人口性別比并未發現明顯偏差。但累年的高出生性別比,經過一代人的滯后效應,致使2020年的青年人口性別比顯著偏高。圖2顯示,2020年我國青年人口性別比為110.4,遠高于2010年的103.4和2000年的104.8。高青年性別比將加劇人口再生產能力的下降。根據當前青少年性別比預測,青年性別比還會繼續升高,至2030年將達到114,并在此高位至少維持至2035年。青年性別比偏高顯而易見造成了婚姻匹配的問題,使得男青年更難找到合適的伴侶,在婚姻市場遭到擠壓,同時也加劇了與彩禮飆升等相關的社會矛盾,并影響婚姻關系的穩定。[2][3]

隨著青年性別比邁向峰值,種種矛盾會繼續加劇。大批同齡的單身青年是社會的不穩定因素,[4]可能會助長婚外戀(性)等違背公序良俗的現象。性別比的持續偏高還可能會對文化形成干擾,影響人們的兩性價值觀念;[5]拉大夫婦年齡差,提高男性初婚年齡。[6]青年性別比偏高往往導致以向低年齡組“借人”的方法來彌補虧空,但長期如此只會越“借”越虧。

三、青年人口科學文化素質升級

教育是人們獲取知識和技能的重要途徑,有助于拓展個人的認知和能力,提高綜合素質和競爭力。受教育程度的提高也意味著獲得更加自由、全面的發展。在老齡化逐步加深的當下,新增人口趕不上退出勞動力市場的人口。我國第一次人口紅利正在逐漸消失,而青年人口素質提高代表著人力資本的發展,將形成我國的第二次人口紅利,這是人均受教育水平提高帶來的人才紅利。勞動力素質的提升是國家實施創新驅動發展戰略的基石。人口質量提升對生產力的影響超過人口數量下降的影響,因而提升人口質量是應對人口老齡化的重要方法。

人口對于社會是壓力還是資源,取決于人口質量。2000年我國青年人口中受過高等教育的僅占6.0%,青年平均受教育年限①為9.1年。20年來,我國教育事業突飛猛進,建成了世界上規模最大的教育體系。據國家統計局公布的數據,學齡兒童凈入學率自2000年達到99.1%后仍穩步提高,至2020年達到100.0%,幾乎所有學齡兒童都能進入學校接受教育。義務教育階段之后的高中階段毛入學率則從42.8%提升至91.2%,[7]新增人口能享受到的教育資源今非昔比。2020年青年人口中受過高等教育的占36.3%,青年平均受教育年限提升至12.1年,尤以女性的教育進步為甚,2020年女性青年的平均受教育年限已經超過男性0.3年。到2030年,我國受教育程度在大學以上的勞動力規模將達到3億,占全部勞動年齡人口的三分之一,我國未來將擁有全世界規模最大的高素質勞動力群體。[8]教育事業的發展也是消除貧困、維護社會穩定和民族團結的重要因素。[9]

受教育年限的延長不可避免地導致了勞動者進入勞動市場的年齡延后,但可能帶來更好的健康條件,[10]勞動者也更傾向于延長工作年限。[11]科學技術是第一生產力。科學技術發展同時提升了傳統生產力和形成了新質生產力,二者分別對應著普通勞動者和智力勞動者的素質的提高。人口素質升級推動了產業結構變革,使得現代化產業體系落地成為現實,推動了高質量發展目標下的新質生產力發展,而就業結構變化亦是其產物。要想實現中國經濟的高質量發展,必須以科技創新推動產業創新,加快形成新質生產力。經濟發展需要科技的推動,每一次科技突破都會推動新舊生產力體系的更迭。當前全球正處于創新密集的科技革命時代,能否取得關鍵性顛覆性技術的突破將決定一個國家能否在未來發展中贏得戰略主動權,[12]而教育在其中發揮著尤為重要的作用。

應該看到,我國整體受教育程度的提高倒逼人們去接受更高程度的教育。這加深了“教育焦慮”。不論是學生還是家長均抱有更高的“教育期待”,這既增加了家長的壓力與偏見,也不利于學生的人格發展和身心健康。[13]

四、青年人口健康素質結構有待優化

健康不是僅指沒有疾病或身體不適,而是指身體、心理和社會方面的完全健康狀態。[14]健康意味著能夠更好地享受生活,從日常的活動到對理想的追求,都能更充分地去體驗和參與。同時,健康也直接影響著工作效率,身體健康的人更具活力和工作效率,能夠更好地完成工作任務,提高生產力和創造力。[15]在社交方面,健康的人更有可能積極參與社交活動,與他人建立良好的關系,獲得社會支持和情感滿足。[16]此外,軀體健康還有助于維持心理穩定,減少焦慮、抑郁等心理問題的發生。[17]從宏觀的角度來看,健康的人口是社會經濟發展的重要基礎,因為他們更有能力參與勞動,減少醫療支出,提高國民生產總值。最重要的是,健康是個人全面發展的基礎,為個人追求教育、事業、家庭等各個方面的目標提供了支持和保障。

2010—2020年,我國中青年群體的死亡率在極低位水平波動,青年主要死因為損傷、中毒等非自然原因。然而,從青年到老年,慢性病患病率卻都在上升。[18]238青年群體營養過剩的問題凸顯,肥胖比例增加,耐力素質下降,視力趨向不良,青年的兩周患病率在下降過程中遭遇反彈。[19]累積效應假設認為,各項干預措施的影響因素會隨年齡增大而逐漸累積,致使居民的健康差距從青年到老年越來越大。對健康的干預本質上是生命歷程中對健康資本折舊的緩解,推遲發病年齡。[20][21]因此,青年的健康素質問題需要引起重視。上工治未病,在公共衛生上要加強三級預防:通過提供疫苗接種、改善環境衛生、宣傳健康生活方式等手段來降低發生疾病的風險;通過定期體檢、篩查測試來實現對疾病的早發現、早診斷、早治療,防止疾病的發展和并發癥的發生;在疾病已經存在且已經造成損害的情況下,通過康復治療、支持性護理、健康教育和慢性病管理等措施來減輕疾病的影響,防止疾病的復發和并發癥的發生。

相比于直觀的軀體健康,心理健康相對隱蔽,公眾對于心理健康的認識亟待提高。隨著生活節奏加快,青年心理應激因素增加,常見精神障礙和心理行為問題不斷增加,但對這些問題的認知率和就診治療率仍然較低。一些心理問題需要獲取社會層面的支持和疏導,而當前廣泛存在歧視和偏見,其間的矛盾較為突出。出現抑郁癥等常見的心理行為問題和精神障礙后,科學就診者少,糾正率不到10%。[22]154此外,我國的心理健康服務體系也存在分布不均、水平不高、制度不全和監管不力等問題,需要通過系統性改革來解決。

社會健康問題受到的關注就更少了。社會健康是個人與社會環境的互動結果,涉及個體與他人、社區、組織的關系,以及個體對社會制度和社會習俗的適應能力。因此,解決健康問題不能僅僅局限于醫療和心理健康治療,還需要關注社會環境、社會支持系統以及社會融合等因素。然而,有研究表明,公眾的社會健康與經濟發展水平存在負相關關系。[23]在我國經濟高速發展的同時,公眾的社會健康建設卻可能被落下。“健康中國”的實現或許需要更多方面的努力。為此,首先需要理解健康的全面概念,了解其中包括身體、心理和社會健康等因素,這些方面是相互關聯、相互影響的,忽視其中任何一個方面都會影響整體健康。

五、青年人口行業分布愈加多元

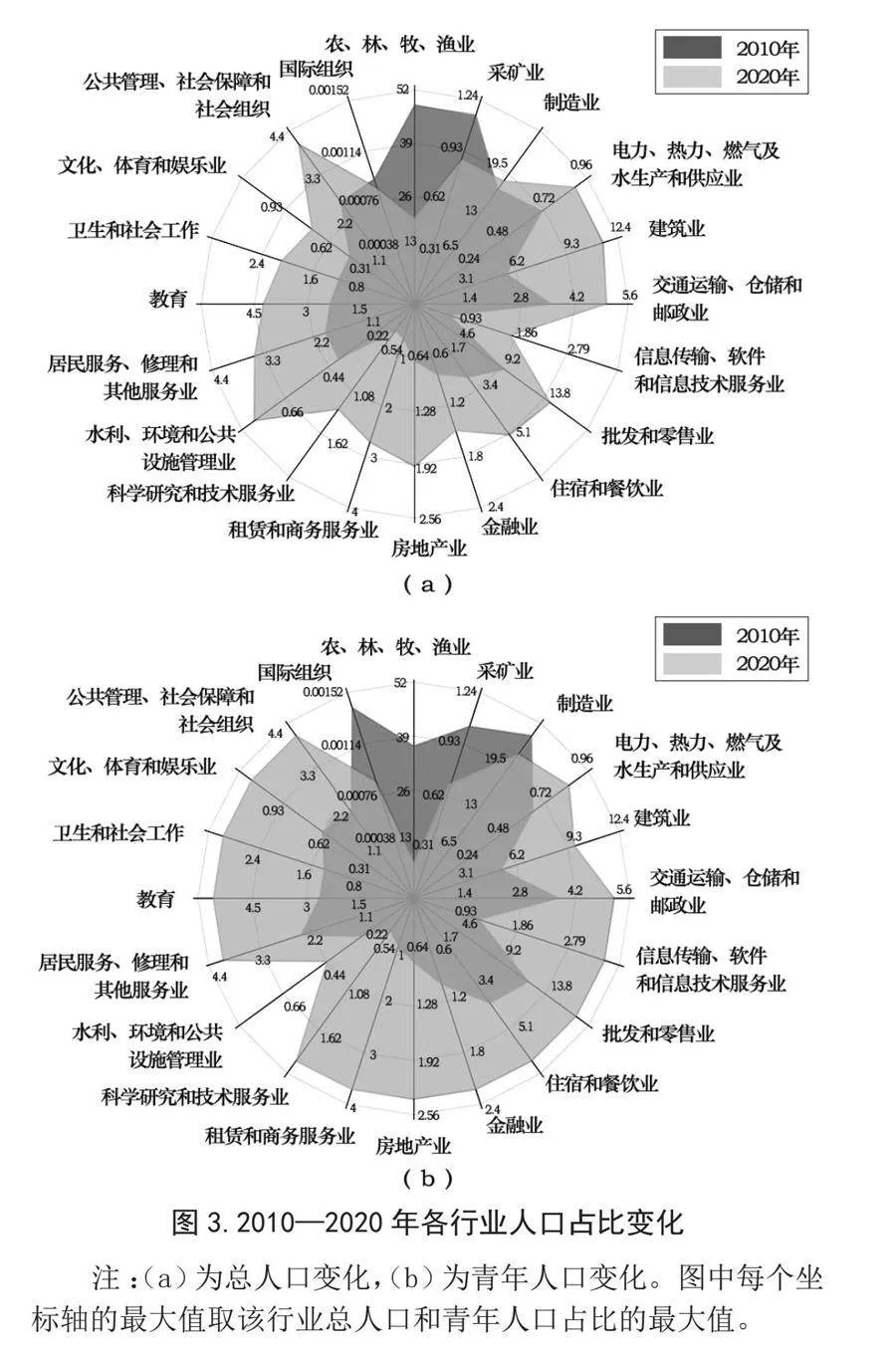

青年預示著未來,青年人口在各行各業的分布揭示了總人口未來的走向。行業人口的增多或減少從青年開始,一個沒有足夠青年人口注入的行業昭示著行業發展趨向飽和。以農業為例,我國從事農業的人口逐漸減少,尤以青年人口為甚。農林牧漁業能夠在產值增加的情況下減少從業人口,這是生產力提升也是人口質量升級的結果。在這個過程中,農林牧漁業獲得發展并向其他行業輸送大量勞動力,就業結構和產業結構也將更加協調。2020年我國第一產業就業人口占總就業人口的23.6%,卻只貢獻了國內生產總值的9.5%,說明第一產業的協調性還有巨大提升空間。勞動力根據市場需求在行業間自由流動意味著人才要素的合理配置和經濟系統的效率提高。由圖3可以看出,農林牧漁業和采礦業的從業人口在10年間分流至各行各業,我國的勞動分工愈加多樣化,尤其是青年人口在這一過程中分流更加徹底。①

各行業人口結構的變化和其他人口結構的變化密不可分。以建筑業和房地產業為例,與家庭規模縮小、家庭戶數增多相伴隨的是住房需求的釋放,這20年間銷出了面積達199億平方米的商品房,而2020年全國家庭戶的總建筑面積為517億平方米。人口增長的同時,人均住房建筑面積增長了75%,人均住房間數也增長了45%。在人們的觀念中,成家就須有房,以二代、三代戶為主體向以一代、二代戶為主體的家庭結構轉變促進了房地產業的快速擴張,也促進了建筑業的發展。另外,教育的普及不僅僅意味著教育行業本身的長足發展,也促進了勞動密集型產業向知識密集型產業的轉變,使信息技術等技術密集型行業獲得了巨大發展。

法國社會學家涂爾干認為,社會分工的細化肇始于人口的增長,或者更確切地說,是由于社會密度——人們之間的交往密度的增加。[24]這一規律可從我國自新中國成立以來的人口總量增長和城市化進程一窺端倪。社會分工是各行各業繁榮的前提。社會分工使平均社會勞動時間顯著縮短,大大提高了生產效率。在馬克思主義的視角下,社會分工的細化程度是考察社會發展形態發達程度的重要指標。[25]

還應注意到,在人力資本得到大幅提升的同時,我國對人力資本的利用率卻在下降。我國的勞動參與率自1983年以來到2020年,一直呈穩定下降趨勢,從83%降至68%。[26]我國須及早應對勞動力資源利用效率持續下降問題。

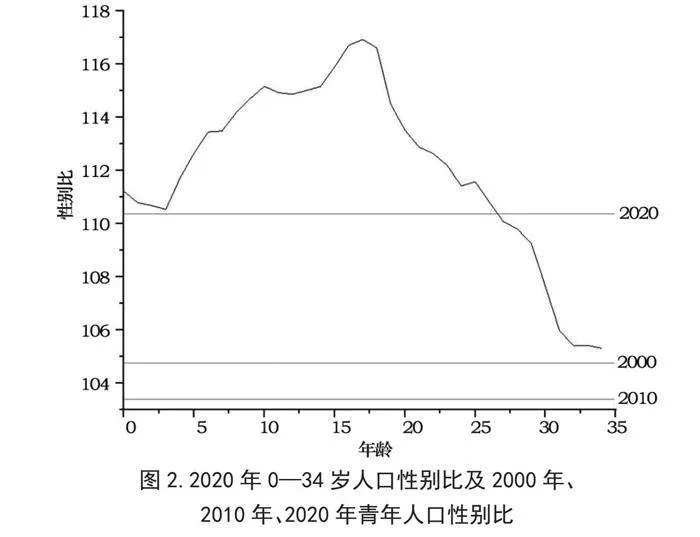

受教育程度越高,畢業人口的就業率也會越高。雖然我國的教育事業在這20年間有了長足發展,平均受教育水平大幅提升,但是由圖4中(a)、(b)可知,與2000年相比,2020年各年齡段、各受教育程度的就業人口占比均降低,使得勞動參與率仍呈下降趨勢。其中一部分原因是受教育年限的增長推遲了就業時間,但控制在校人口影響后的就業人口占比仍然呈顯著下降之勢。勞動參與率持續走低是多因素影響的結果,經濟增長、大學擴招、人口老化、社會福利等因素均會挫低勞動參與率。[27][28]

2000年及2010年的長表普查數據中公布了未工作者的未工作原因。深究其原因發現,勞動年齡人口因就學或照料家庭而未就業占首位,其次為未找工作或未找到工作、喪失工作能力等,其中“照料家庭”呈現明顯的性別差異,其他因素在兩性間的差異不明顯。觀察圖4中(c)和(d)可知,在各個年齡段,男性的就業率均高于女性,持續的低生育率和受教育水平的提高似乎并未帶來女性生產力的解放,女性未能進入勞動市場的情況反而增多。這可能和家庭結構的變遷有關。城市化進程中,大家庭向小家庭的演變使得部分家庭從隔代照料轉變為家庭照料,在受我國“男主外,女主內”傳統觀念影響的家庭分工下,已婚女性需要花費大量時間和精力照料孩子,這就不可避免地擠壓了女性勞動參與的機會和時間。

六、青年人口流動更加自由

人口流動是社會自我調節的正常現象。1958年頒布的《中華人民共和國戶口登記條例》確立了戶口制度,為流動人口的管理及后續的相關政策提供了制度基礎。隨著改革開放的不斷深入,社會轉型加速,為了方便和優化資源配給,戶口制度得到放松。人口在地理、社會身份上的持續大規模流動極大地提高了全要素生產率,幫助釋放了人口紅利。[29][30]2000年,我國的流動人口①總量為1.44億人,其中青年是流動人口的主力軍,占流動人口總量的65%。至2020年流動人口總量已快速增長到4.93億人,并逐漸進入調整期,[31]實現了質的飛躍。流動行為主體也由青年擴展至其他年齡人群,此時青年在流動人口中的占比銳減至37%,但仍然非常可觀。

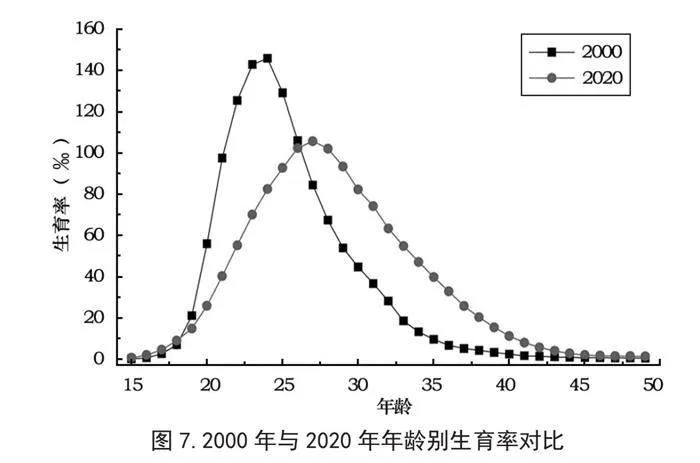

觀察圖5中(a)—(c)可知,就流動的原因而言,主要是工作和學習,其次為婚姻嫁娶、拆遷搬家、隨遷/投靠等。2000—2020年的20年間,因工作而遷移的高峰從18歲推遲至20歲,最后至25歲;因學習培訓而遷移的高峰提前,并綿延更長;因婚姻嫁娶而遷移的人口比例則大幅度縮減。由(d)可見,20年來流動人口數量隨年齡變化的曲線整體向上平移,大致形狀未變,但峰值向后平移,由18歲后延至20歲再至30歲,其中一部分原因是教育年限的延長和工作年齡的延后。因學習而遷移的人口遷移年齡提前,加之因婚姻嫁娶而遷移的人口不僅總量上減少而且年齡也向后平移,使得2020年遷移人口曲線在最高峰前出現一個“小高原”。應注意的是,本文對“流動”的界定是基于戶口的,將戶口短期遷移至遷入地的現象排除在外,這可能會導致漏掉遷移前后短時間內落戶的人并錯誤地納入長時間融入當地生活卻未能落戶的人。

就流動的目的地看,在我國城鄉二元結構背景下,流動人口主要是由鄉村流向城市。人擁有主觀能動性,人口流動大多是人們為獲得更好的生活環境、工作機會、公共服務等資源而進行理性選擇的結果。人口學上的城市化指的是城市人口占比增多的過程,這通常由人口自然增長或遷移來實現。我國城市地區的生育水平通常低于農村地區,過去20年間的城市化是靠人口流動來推動的。當然也不能忽視一些鄉鎮地區依靠自身的發展整體轉為城市而推動城市化,例如曾為“小漁村”的深圳市,但在這個過程中流動人口的作用同樣不可忽視。

以青壯年為主的流動人口,既使部分先進地區的老齡化得到了緩解,也加劇了較落后地區的老齡化;既推動了城市化的進程,也帶來了嚴重的鄉村空心化。以2020年的北京市為例,根據《北京市人口普查年鑒—2020》的數據計算,如果失去流動人口,北京市的60歲及以上常住老年人口比例將從19.6%增加至26.9%,撫養比將從0.34上升至0.50。如果剔除掉已被虹吸而來的落戶人口,則這兩組數字間的差距將更為巨大。年輕的流動人口為部分流入地城市增添了活力。與此同時,一些人口流失的鄉村和中小城市卻走向荒蕪和萎縮。

從民族交融來看,可通過計算調整了所在行政區總人口后的各民族在各省級行政區人口占比的方差來衡量民族交融程度。方差值代表著各民族在地域上的分散程度,方差值越小表明分散程度越高,民族交融程度越高;若方差值為0,則說明該民族在地域上的分布與總人口完全相同。相比于2000年,2020年有漢族、蒙古族、藏族、維吾爾族等47個民族的方差值減小,另有回族、納西族等7個民族的方差值略微增加且未超過4%,僅有高山族和獨龍族的方差增幅較大且均超過了30%。總體來看,我國的民族分布仍保持著“大雜居、小聚居”的格局,但各民族越發能夠走出聚居地,民族交融程度顯著提升,民族交流加深。普查數據雖未公布各民族分年齡的各省級行政區分布情況,但可以預見,各民族的青年人口的民族交融程度只會大于總人口的民族交融程度。各民族的青年在流動遷移中,擔當著促進民族交融的使命。

七、青年人口婚育模式變化增加原子化風險

家庭是社會的基本單元。2000年我國共有3.51億戶家庭,2010年為4.18億戶,到2020年增長加速,共有5.23億戶;相應地,戶均人數從3.46人降至3.09人最后至2.62人。

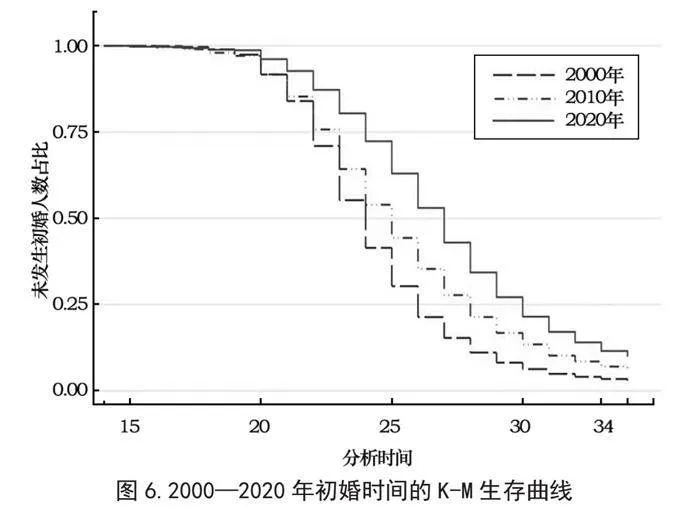

家庭由婚姻組建,家庭結構的萎縮由初婚肇始。在初婚人數減少的同時,初婚年齡從2000年的24.2歲提高到了2020年的28.7歲。初婚年齡提高的原因是多方面的。人口本身在老化,即便分年齡的結婚水平不變,初婚年齡也會提升;而若不考慮年齡結構和性別結構,通過圖6的生存分析可以看出,2010年的青年發生初婚的風險率(Hazard Ratio)比2000年低28.6%,2020年則比2000年低49.2%。由此可見,結婚水平本身也是在大幅下降的。多項研究嘗試對此進行解釋。如有研究認為“高校擴招”能夠解釋50%以上的初婚年齡推遲。[32]此外,性別比的持續偏高造成了婚姻匹配的困難,增加了婚姻的成本,加之高漲的房價、損失的工作機會和增加的進修機會等,使“理性人”傾向于能帶來更高“婚姻溢價”的選擇——延后初婚年齡。[33]婚姻家庭的組建本是以青年為核心進行的活動,但當這項活動的成本高昂到青年本身難以承受時便會受到阻滯。

圖6.2000—2020年初婚時間的K-M生存曲線

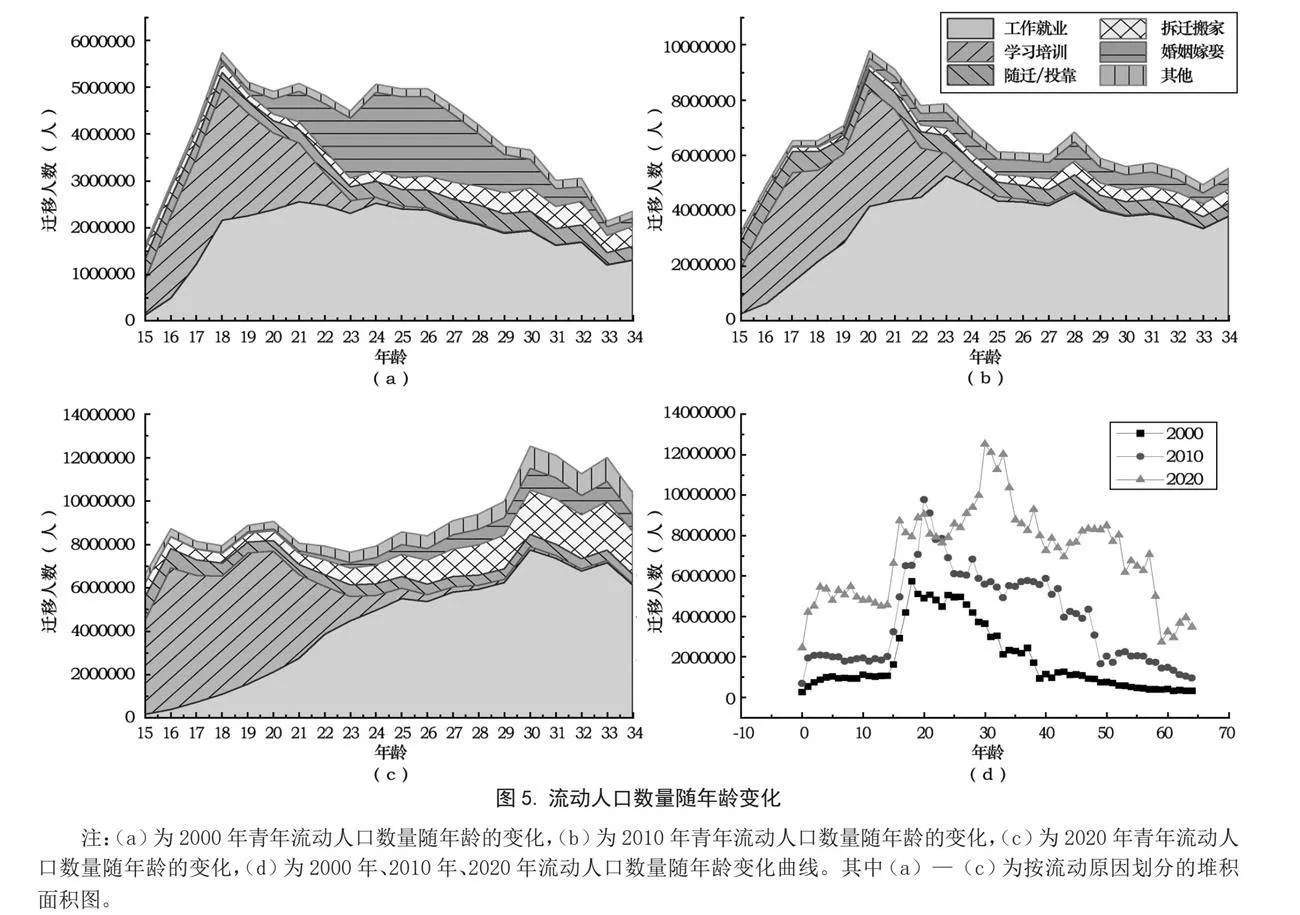

基于我國的文化傳統,人們通常會選擇先婚后孕,因此結婚人口尤其是女性結婚人口直接影響了生育數量。2020年91%的34歲女性人口擁有配偶,較2000年下降幅度較小,34歲婦女的平均活產子女數為1.51個,下降了0.20個,這一指標反映了1986年出生的女性人口貫穿青年時期的生育水平較1966年出生的女性人口在下降。由圖7可見,2020年生育率最高的年齡較2000年推遲了3歲,且生育率大幅下降,早婚早育減少,晚婚晚育盛行,不婚不育主義露頭,人們獨身一人的時間大幅增長。至2020年,一人戶已高達1.25億戶,青年一人戶達0.35億戶,其中男性青年一人戶比女性多51%,這在一定程度上呈現了婚姻市場上男多女少的局面。達到法定結婚年齡的青年人口中,男性已婚比例為55%,女性已婚比例為64%,分別比2000年降低了17%和14%。2020年34歲人口中有14%處于無配偶狀態,比2000年提高了一倍,人們以更原子化的形態生存。

圖7.2000年與2020年年齡別生育率對比

八、結論與討論

黨的二十大報告指出:“當代中國青年生逢其時,施展才干的舞臺無比廣闊,實現夢想的前景無比光明。”[1]青年是標志時代的最靈敏的晴雨表。21世紀以來,伴隨著社會的巨大變革,青年人口正不斷經歷著蛻變,賦予中國社會新的時代氣息,青年的面貌呈現出開放、自由和活躍的特質。這些特質也不斷地向其他年齡段擴散。以人口流動為例:20年前,遠走他鄉的人中有三分之二為青年,“敢打敢拼”是這些人的代名詞;而到2020年,流動行為大大擴散,青年在流動人口中的占比銳減至37%,中年人成為了流動人口的主體。促成這一轉變的,既有交通、社交網絡發展等社會因素,也有人口身體、精神本身變化的原因。青年不僅是一個生理年齡段,更是受特定社會環境塑造的身份認同,甚至是一種心理和精神狀態的表征。隨著社會的不斷變遷,未來對青年的定義可能會更加多元和綜合。

本文研究表明,青年人口結構性變遷主要體現在:其一,青年人口數量和占比發生慣性縮減;其二,相比于2000年和2010年,青年人口性別比失衡加劇,帶來青年婚配難題和其他社會風險;其三,青年人口科學文化素質提升,推動了人口和經濟高質量發展,但同時健康素質結構出現新問題;其四,青年人口就業行業結構分布多元化,但人力資源和人才資源的開發和利用仍不充分;其五,人口自由流動帶來了青年人口在地區和城鄉之間的再分布,在推動城市發展的同時也增加了區域發展不平衡的風險;其六,青年人口婚育推遲趨勢明顯,不婚不育比例有所上升,獨居青年增多且獨居時間延長,增加了青年個體原子化的風險。其中,青年人口數量和占比慣性縮減特征顯著,這很大程度上是由人口年齡結構本身的迭代造成的。在生育水平持續走低的情況下,每一代的出生人口數量都在減少,使得我國陷入低生育—少子化的惡性循環。生育政策從出臺或調整到政策效應顯現,需要經歷一個漫長的過程。例如,自1991年總和生育率低于更替水平以來,我國歷經30余年才開始進入人口負增長新階段。支持生育政策的效應顯現同樣具有滯后性,即政策在實施后需要較長時間才能顯現出效果。因此,對生育政策的調整要有力且及時。

對人口的調控牽一發而動全身,所以人口調控應當著眼于全局。在青年人口比例愈降愈低的趨勢下,需要格外關注一老一小兩個群體。兒童是未來的青年,對兒童的愛護就是對未來青年的愛護。創造兒童友好環境不僅有助于培養健康成長的青年,也是促進生育、優化人口年齡結構的重要舉措。與此同時,隨著人口年齡結構的老化,社會對養老和醫療保健服務的需求在增加。這可能會擠占青年人口資源和育兒資源,并且可能帶來勞動力不足的挑戰。同時,全球經驗表明,人口老齡化是不可避免的發展趨勢,必須主動作為,積極應對。養老服務需求的大幅增長使得老齡產業成為極具發展空間的新興產業,有望為青年創造更多的就業機會、為經濟增添新的增長點。

當前,勞動力人口特別是青年人口,肩負著絕大部分的“一老一小”照料責任,負擔和壓力非常沉重,尤其是對于作為獨生子女的勞動力人口而言。這使女性已婚青年普遍陷入家庭和工作兩難境地,不僅抑制了我國青年的勞動參與率,也導致我國生育率低迷。生育具有外部性,在生育成本不斷升高的當下,生育為個人帶來的凈效用減少,對國家和社會的重要性卻日益凸顯。因此,政府和社會應當承擔相應的扶養和撫養責任,積極發展社會化養老服務和托育服務。這是解決青年面臨的現實難題的有效方法,也是推動人口長期均衡發展和社會整體可持續發展的必要舉措。目前的人才教育培養中存在就業導向和教學內容不匹配的問題,這也是阻礙青年素質全面提高和人力資源充分開發利用的因素之一。據統計,2018屆大學畢業生中僅有66%的人所從事的工作與其所學專業相關。[34]大學生普遍感慨:在學校學習了大量知識,工作時卻用不到。接受高等教育確實能夠提升人的綜合素質和能力,但過于寬泛的能力培養實質上是對教育資源和人力資本的雙重浪費。很多人對教育的期望更多地是憑此找到更好的工作,但在多年寒窗苦讀后卻發現“大學生工資不如農民工”的情況大量存在,現實與期望相去甚遠。事實上,出現這種情況并不意外。工作不分貴賤,教育亦是如此。保持高中教育和中等職業教育大致相當的“五五分流”是一次很好的嘗試,它能幫助學生更精準地定位,使青年人才結構更趨優化。法律層面上職業高中和普通高中是同一學歷等級,但公眾由于職業教育資源偏弱產生了刻板印象,難以平等地看待二者。職業教育應當享有更高的學歷地位或者說與普通教育平等的地位。要讓適合的人接受適合的教育和培養,真正從源頭上優化人才培養體系。

此外,需要進一步引導健康、平衡的青年人口流動。由于社會經濟條件的差距,人們往往傾向于從鄉村流向城市。這一過程使城市因人口凈流入而更具活力,農村則逐漸成為少子老齡化的“重災區”。人口流動趨勢應當是“城市—城鎮—鄉村”三角雙向流動、多元發展的,目前已有的人口流動多元發展局部趨勢應得到加強。[35]健康的人口流動使人才資源流向更有益于促進社會發展的地方。對流動人口的調控應當將人口流動的社會效益和個人效益結合起來考慮。各地應把對人才的重視落到實處,爭取留下更多人才,尤其是年富力強的青年,讓人才在實現個人追求的同時創造更多的社會價值。青年患病率上升和心理健康問題惡化是當前社會亟須關注和應對的重要課題。這一趨勢反映出社會、經濟和環境對青年人口諸多方面的影響。首先,社會的快速發展和變革帶來了競爭壓力增加、社會關系緊張等問題,加劇了青年人的壓力和焦慮。其次,一些生活方式,如飲食不規律不健康、缺乏運動、過度使用電子產品等,也為青年人的健康埋下了隱患。最后,信息化社會的發展和社交媒體的普及使得青年人更容易受到負面信息的影響。要解決這一系列問題,就必須采取綜合措施,除了普及健康知識、倡導健康生活方式、建立健康管理服務體系和社會關愛體系外,還要把促進健康的各類元素融入到諸如城鄉規劃、環境保護、食品安全等各領域政策中,為使青年人生活在健康、安全、安心的環境中提供有力保障。

參考文獻:

習近平.高舉中國特色社會主義偉大旗幟 為全面建設社會主義現代化國家而團結奮斗——在中國共產黨第二十次全國代表大會上的報告(2022年10月16日)[N].人民日報,2022-10-26.

何倩倩.農村彩禮變動的兩重分析:婚配性別比結構與代際責任[J].華中農業大學學報(社會科學版),2021(2).

李樹茁,姜全保,伊莎貝爾·阿塔尼,等.中國的男孩偏好和婚姻擠壓——初婚與再婚市場的綜合分析[J].人口與經濟,2006(4).

胡文艷.經濟因素對性別比的影響[J].農村經濟與科技,2021(10).

鄭依笛.不同性別比與擇偶價值感影響擇偶標準的研究[D].南京:南京師范大學,2019.

郭志剛,鄧國勝.中國婚姻擁擠研究[J].市場與人口分析,2000(3).

國家統計局.《中國兒童發展綱要(2011—2020年)》終期統計監測報告[EB/OL].(2021-12-21)[2024-04-10].

https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t202302

03_1901317.html.

楊舸.人才爭奪戰背后是第二次人口紅利[N].光明日報,2020-10-22.

段超.當前影響民族團結和社會穩定的因素分析[J].中南民族大學學報(人文社會科學版),2003(5).

李黎明,楊夢瑤,李知一.生命歷程視角下教育對健康的影響及其中介機制研究[J].西安交通大學學報(社會科學版),2020(6).

熊曉涵,李林.夫妻延遲退休意愿的社會互動效應研究[J].人口與社會,2023(6).

周文,許凌云.論新質生產力:內涵特征與重要著力點[J].改革,2023(10).

吳信英.教育焦慮現象的成因及紓解之道[J].人民論壇,2019(24).

WHO. Frequently asked questions: What is the WHO definition of health?[EB/OL].[2024-04-19].https://www.who.int/about/frequently-asked-questions.

中國居民營養與慢性病狀況報告(2020年)[J].營養學報,2020(6).

李強.社會支持與個體心理健康[J].天津社會科學,1998(1).

位秀平.中國老年人社會參與和健康的關系及影響因子研究[D].上海:華東師范大學,2015.

國家衛生健康委員會,編.2021中國衛生健康統計年鑒[M].北京:中國協和醫科大學出版社,2021.

鄧希泉,鄒宇春.改革開放以來青年健康的主要問題研究[J].北京青年研究,2015(1).

FERRARO K F, KELLEY-MOORE J A. Cumulative Disadvantage and Health: Long-Term Consequences of Obesity?[J]. American Sociological Review, 2003, 68(5): 707-729.

FRIES J F. Aging, natural death, and the compression of morbidity[J]. The New England Journal of Medicine, 1980, 303(3): 130-135.

為什么要重視心理健康和精神衛生?[M]//本書編寫組.黨的二十大報告學習輔導百問.北京:黨建讀物出版社,學習出版社,2022.

陽義南,賈洪波.國民社會健康測度及其影響因素研究

——基于MIMIC結構方程模型的經驗證據[J].中國衛生政策研究,2018(1).

張歡華.現代性之下的社會分工——解讀涂爾干的《社會分工論》[J].社會,2002(11).

楊芳.馬克思的社會分工理論及其當代意義[D].武漢:武漢大學,2010.

錢誠.我國勞動參與率的趨勢、結構與國際比較[J].重慶理工大學學報(社會科學),2023(9).

周祝平,劉海斌.人口老齡化對勞動力參與率的影響[J].人口研究,2016(3).

郭琳,車士義.中國的勞動參與率、人口紅利與經濟增長[J].中央財經大學學報,2011(9).

李曉陽,黃毅祥.中國勞動力流動與區域經濟增長的空間聯動研究[J].中國人口科學,2014(1).

郝大明.1978—2014年中國勞動配置效應的分離與實證[J].經濟研究,2015(7).

新華社.《中國流動人口發展報告2018》發布:流動人口規模進入調整期[R/OL].(2018-12-25)[2024-04-19].

https://www.gov.cn/xinwen/2018-12/25/content_

5352079.htm.

劉昊.高校擴招對我國初婚年齡的影響——基于普查數據的分析[J].人口與經濟,2016(1).

諸葛河山.初婚年齡與婚姻溢價——基于CGSS的數據分析[D].濟南:山東財經大學,2023.

張立美.別把“專業不對口”誤讀成大學白念了[J].師道,2019(7).

李慶真,趙敏君.我國人口流動變化的新趨勢及其對鄉村轉型的影響[J].開發研究,2024(2).

[責任編輯 張 華]

On Structural Changes of China’s Youth Population

LI Wang, HOU Mengshun, MU Guangzong

(Institute of Population Research, Peking University, Beijing 100871)

Abstract: Since 2000, the structural changes of China’s youth population have mainly been reflected in: the inertia reduction in quantity and proportion; the exacerbation of gender imbalance bringing difficulties to youth marriage and other social risks; upgraded scientific and cultural literacy promoting high-quality development of population and economy but creating new problems in the structure of health; diversified distribution of employment industry structure but still insufficient development and utilization of human and talent resources; free mobility bringing about redistribution of young people between regions and between urban and rural areas, promoting urban development, but also increasing the imbalance risk of regional development; obvious trend of delayed marriage and childbirth, growing proportion of unmarried and infertile individuals, increased number of young people living alone with prolonged period of time, and increased risk of individual atomization among young people. Among them, the reduction in the num0cb614dc52463d0487e4b1b1a362c0cdber and proportion of young people is mainly caused by the iteration of the population age structure itself. Because of persistent low fertility levels, the number of births in each generation is decreasing, leading to a vicious cycle of low fertility and birth decline in China. The policy recommendations for addressing these issues are to tilt resources towards vocational education, guide for healthy and balanced flow of talents, and build friendly environment for maternal and child health care.

Key Words: youth population; population structure; talent resources; population migration; population quality; population iteration; youth gender ratio; marriage and childbirth mode