鱷魚和羊腸

2024-06-28 13:24:26張二棍

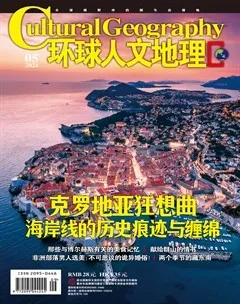

環球人文地理

2024年5期

張二棍

鱷魚

忘不了多年前,在尼日利亞的一個集市上,那個瘦小的男孩兒,拽著一根細長的繩子。繩子的那頭,拴著一尾搖頭擺尾不肯前行的鱷魚。我到今天也不知道用什么量詞,來描述那尾鱷魚,究竟是一頭、一匹、一只,還是現在用到的一尾?

鱷魚的嘴巴,已經被鐵絲緊緊勒住,有一絲絲血滲了出來,滴落著。那樣的一個龐然大物,被人類捂住嘴巴以后,竟然顯得無比的羸弱,甚至那一雙眼睛都顯得水汪汪的,讓人心生憐憫。

它不太溫順地跟著那個小男孩,在人來人往無邊無際的街頭,乞丐般屈辱地爬行著。一邊爬,一邊等待被出售,被宰殺。

在它的嘴巴被箍緊之前,它肯定有過反抗,有過搏斗,有過無數次嗜血和殺戮的過程。它肯定一次次張開過自己的血盆大口,一塊塊撕咬過那些獵物的身體。但現在,它無辜得像一個孩子,被另一個孩子游街示眾般,牽入這人聲鼎沸的鬧市。

那么多人圍著它,像踢一塊泥巴一樣,踢著它的后背,像踩一只死狗一樣,踩著它的后背,甚至有個更小的孩子,像騎一只羊一樣,騎在它的后背上……甚至有人揮舞著拳頭,在它的身上、臉上砸著,它卻束嘴無策。

這是讓它羞辱的一幕幕,假如它懂得什么叫羞辱的話。它不懂,可也免不了惱羞,免不了憤怒。它的肚皮,緊貼著炙熱的非洲大地,一顆被傷害得面目全非的頭顱,高高地揚起在干燥無邊的旱季熱風中,那血淋淋的脖子,被束在一道鐵絲絞成的項圈里,仿佛一個落難的君王,等待發落……

登錄APP查看全文