張海:壘土一厘米?畢功成老翁

閆敏歆

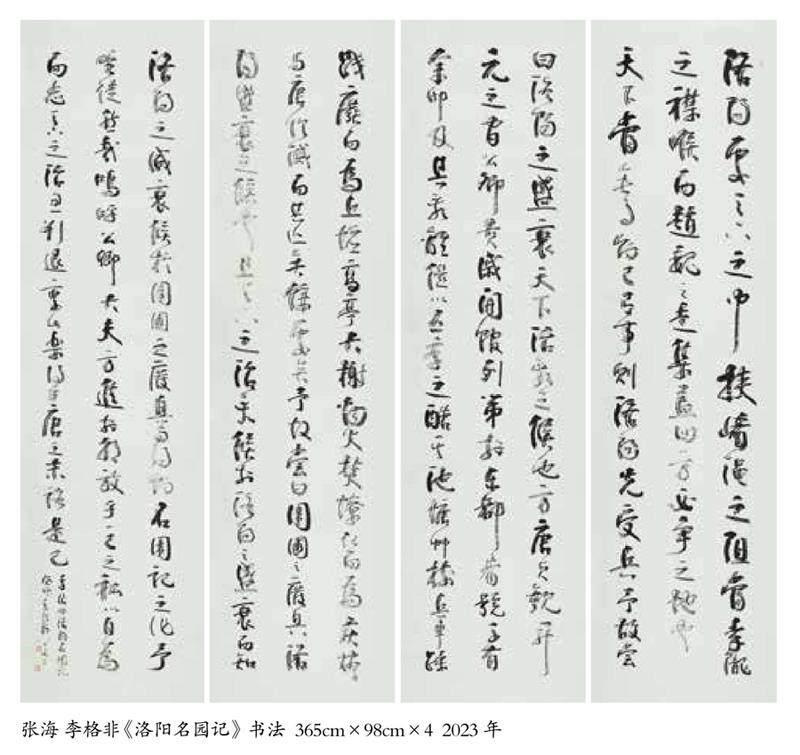

【編者按】自上世紀末至今,書法作為藝事,誠為又一大復興。藝術觀念之自覺、各類展覽之爭競、專業培養之齊備,可謂空前。書法人才輩出,領新標異,各呈奇彩。本報特開設新欄目“書學之路”,旨在呈現書壇大家的書學成長軌跡以及在此過程中的思考。4月10日,“行穩致遠——張海八十以后新作展”在中國美術館開幕。展覽展出中國書法家協會名譽主席張海80歲以后創作的書法作品120余件(組),包括楷書、隸書、篆書、行草諸體,比較全面地展現了張海近年來在書法創研道路上所取得的豐碩成果。在本報“書學之路”開欄之際,特邀請張海分享他的學書經驗與歷程。

中國美術報:請談一談您走上書法道路的轉折點和記憶深刻的事。

張海:上溯三代,我家沒有一個真正意義上的文化人。我是家中長孫,祖父及父輩給我留下的唯一文化遺產,是叔叔張延敏的一張新鄉中學畢業證。幸運的是,也沒有來自父輩“望子成龍”的壓力。父輩們對我的要求極其簡單:只要長大成人后能自己顧住自己就行。

故鄉的童年平淡又普通,如同白開水一樣淡淡無味。那時也從沒有什么高遠目標,認為過好當下就很開心,可以說“鼠目寸光”。當然這也并不意味著自己內心沒有想法和朦朧的追求,那時的我知道當學生就要考個高分數,老師分派什么活兒力求干得好些。記得初一時老師要求每天跑3000步,天不亮我就一個人早早來到操場上,在多數學生到校之前已經跑完……像這樣,我對于自己喜歡干的事,都會全身心投入,不計成敗和得失。

隨著時代風云的變幻,許多人被迫離開原崗位,而我卻以書法這一技之長走上了發自內心喜歡的專業崗位。我深知自己是幸運的人,也沒有辜負命運的眷顧。

20世紀六七十年代,我和同事們為書法做了不少力所能及的事情,有些至今還為書法界念念不忘。很多人沒想到,當年在河南省管地市經濟總量僅排名第五的安陽市,竟然出版了書法集《書法作品》,還是由趙樸初題的書名;之后又于1978年出版了《現代書法選》。兩本書法集收錄的都是全國當代書法家的作品。更令人想不到的是,隨后我們又舉辦了杭州、開封、安陽三市書法聯展和上海市青年五人展等一系列活動。至于邀請左筆書家費新我來安陽講學、舉辦書法展覽更是讓許多人感到不可思議。其間,我們還辦過多期中小學生書法美術班……這些活動現在看來普通又平常,但在50多年前,可絕對是新鮮事。

1980年,河南省書法家協會成立,盡管有多名具有相當實力的人愿意到書協工作,但河南省委宣傳部、省文聯經過多方考量,最終還是決定調我到省書協工作。從此,開啟了我以書法為生、以書法為命的漫長跋涉。

中國美術報:哪些品質在您的成長道路上起到關鍵作用?

張海:我從小就喜歡寫字,且從上小學起便常常能以此獲得一些小小榮耀。但要說將來從事書法專業,我當時做夢也沒想過。不過人生的道路雖不可預知,但堅守終生的志向和興趣是我不竭的內在驅動力,我熱愛書法事業并樂意為此獻身。

一個人的成功固然需要天賦,但天賦大小非人力可控,后天付出的多少才是事業成功的關鍵。人們常說“笨鳥先飛”,其實再聰明的鳥不踏踏實實地下苦功夫,想靠投機取巧出人頭地,終究行不通。聰明人也要下笨功夫,每天踏踏實實認真做事,哪怕一點點,再乘以365,結果也很可觀。所以我全身心專注熱愛的事業,不抄近道走捷徑,力爭做到極致。我能做過頭事,但從來不說過頭話。每件事過后,我都會回憶事情的全過程,有時感到欣慰,有時因某些方面有所缺失而感到懊惱和遺憾,坐立不安,恨不得回頭再重做一遍。

潘天壽說過“小技拾人者則易,創造者則難。欲自立成家,至少辛苦半世”。世界將懲罰那些不改變的人,世界也將懲罰那些沒有定力的人。不創新求變,沒有出路;沒有定力,如同常移植的花木,永遠也不會枝繁葉茂。正如尼采所說“誰終將聲震人間,必長久深自緘默”。走哪條道路,不需要向任何人做任何解釋,卻需要沉下心來,從寂寞走向下一個寂寞,從孤獨走向下一個孤獨——突然有那么一天就會有意想不到的收獲,世人終將看到孤獨堅守的意義。

中國美術報:有哪些對您影響深刻的師友?請談一談他們對您的影響。

張海:費新我、王學仲、沙曼翁三位先生,既是我的書法老師,也是我的人生導師。他們各有特點、各有所長,他們生前各自以不同的方式指導我、關心我、幫助我,使我在書法人生中少走了許多彎路。在長期的工作接觸中,我從三老身上學到了許多做人從藝的道理,也得到了三位先生的認可。三老一開始皆稱我為“同志”,經過多年深入了解后,最后才把我當成他們真正的學生。

三位先生雖已仙逝多年,但隨著時間推移、歲月沉淀,我和三老這種至真至純、無任何功利色彩的師徒關系,反而更顯得彌足珍貴。為此我曾寫了一首詩:“費王沙老是吾師,隨侍未曾多質疑。擇善而從原在我,但聽月旦只心儀。”

中國美術報:您如何看待自己取得的成就?還有哪些在做和想做的事?

張海:最近看到一份資料,說是根據相當數量的案例統計得出結論:60歲至80歲是人生的最佳創造期。不管這個結論是否具有普遍性,我認為與自己的藝術經歷大致吻合。本來我已是耄耋之年,但一旦進入創作狀態,我就如同年輕的漁人,緣溪而行,忘路之遠近,享受“芳草鮮美,落英繽紛”的奇妙境界,享受“躲進小樓成一統”的精神洞天。當年我看到介紹文徵明80歲仍能懸肘寫小楷的文章,羨慕之極。而如今我也年逾八旬,不僅可以書寫長篇小字行草,而且巨幅書作依然能揮灑自如,我為此感到欣慰。

此外,驅使我不斷前行的另一個原因是危機感。到了這個年齡,來日苦短,我要和時間賽跑,力爭在有限的時間內創作更多自己滿意的作品。故每當創作出一件自己認可的作品時,會由衷地感到愉悅和心情舒暢,這是別人難以體會到的。作為藝術家,如果一生沒有能夠創作出幾件好的作品,對不起自己也對不起廣大人民。也是這樣一種信念,使自己能夠堅持下來。

“昨天——選擇忘記;今天——終成回憶;明天——力耕繼續”,人之一生一切機緣巧合不過是浮光掠影,縱然惋惜留戀也是“淹留徒傷神”。我曾寫過一首小詩來表達暮年心情:“山高八千八,絕頂幾人登。壘土一厘米,畢功成老翁。”陷于回顧過去的光環,癡想無法預知的未來,于己于社會都無益。如今我雖已年過八旬,但仍在高校兼職,擔當傳道授業之重任。2017年,我以恩師費新我的名字,個人出資在鄭州大學書法學院設“新我獎”,意在以此激勵青年學子發揚“歲月如流,不斷新我”的創新精神,把敬業育人的優良作風一代一代傳下去。真誠希望新一代擁有獨到的悟性和見地,長空振翮,讓中國書法事業代有傳人,在新時代有新作為。

我這一生力求慎獨、慎微,把每一步都當成逗號,其間雖然免不了有一些遺憾和不足,但還要繼續走下去。歷經幾十年的風風雨雨,如今我已逐漸來到人生的暮年,對于我的作品,世人如何評價,我不會特別在意。孔子云:“六十而耳順。”我今已逾八旬,豈止耳順?但我知道藝業無窮年,只要不停地飛,離心中的目標總會近一些……