工業(yè)化差異視角下的農(nóng)村婚配秩序研究

——基于浙東S、Q兩村的經(jīng)驗(yàn)比較

凱薩爾·喀斯木

一、問(wèn)題的提出

我國(guó)目前出現(xiàn)了較大規(guī)模的婚配困難問(wèn)題,包括結(jié)婚難和維持婚姻難。2014年,就有學(xué)者根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)推測(cè),到2020年我國(guó)會(huì)有3 000萬(wàn)的男性因婚配困難而成為隱性“光棍”群體,農(nóng)村地區(qū)“光棍”數(shù)大約為2 000萬(wàn)人。(1)劉燕舞:《幾千萬(wàn)光棍的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)》,《南風(fēng)窗》2014年第14期。經(jīng)濟(jì)發(fā)展的城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)和女性資源流向的城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)重合,增加了農(nóng)村社會(huì)男性婚姻締結(jié)的難度,甚至在一些地區(qū)出現(xiàn)了“光棍村”。在農(nóng)村,家庭是具有“生活性、社會(huì)性與宗教性的三位一體的單位”(2)王德福:《中國(guó)農(nóng)村家庭性質(zhì)變遷再認(rèn)識(shí)》,《學(xué)習(xí)與實(shí)踐》2015年第10期。,成婚是男性獲得協(xié)助性勞動(dòng)力、促進(jìn)家庭發(fā)展的前提。婚姻締結(jié)的失敗將會(huì)降低男性家庭發(fā)展動(dòng)力和生活質(zhì)量,對(duì)個(gè)人造成心理及社會(huì)評(píng)價(jià)上的負(fù)擔(dān)。同時(shí),根據(jù)民政部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2020年全國(guó)結(jié)婚登記814.3萬(wàn)對(duì),離婚登記433.9萬(wàn)對(duì)。(3)民政部:《2020年民政事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》,2021-09-16,https://www.mca.gov.cn/images3/www2017/file/202109/1631265147970.pdf,引用日期:2023-10-15。農(nóng)村離婚占總?cè)丝诒戎丶吧仙榷汲^(guò)了城市,而且年輕人是農(nóng)村離婚的主力軍。(4)殷晶晶、班濤:《市場(chǎng)區(qū)位:理解農(nóng)村年輕人離婚空間分布特征的一個(gè)新視角》,《中國(guó)青年研究》2021年第2期。這主要與打工經(jīng)濟(jì)的興起、傳統(tǒng)婚姻圈的破裂有關(guān)。農(nóng)村地區(qū)離婚現(xiàn)象的普遍化,影響農(nóng)民家庭生產(chǎn)和精神價(jià)值追求。

學(xué)界關(guān)于農(nóng)村婚配秩序失衡的研究,主要可以分為婚姻締結(jié)失衡研究和婚姻脆弱化的研究。關(guān)于前者,學(xué)界主要有以下四類(lèi)研究。第一類(lèi),從人口學(xué)層面分析適婚男女性別結(jié)構(gòu)性失衡,認(rèn)為宏觀(guān)性別失衡導(dǎo)致部分男性被“剩下”。按照聯(lián)合國(guó)所定的正常人口分布閾值,男性和女性的出生人口性別比應(yīng)該在103—107之間,總?cè)丝谛詣e比應(yīng)在100以下,當(dāng)超出這一閾值范圍時(shí)就是性別結(jié)構(gòu)失衡。(5)劉燕舞:《農(nóng)村“光棍”問(wèn)題研究:回顧與前瞻》,《中國(guó)青年研究》2019年第6期。根據(jù)2005年1%人口抽樣調(diào)查資料,城市性別比為115.16,城鎮(zhèn)性別比為119.86,鄉(xiāng)村性別比為122.85。相比于城市,鄉(xiāng)村的男女性別失衡更為嚴(yán)重。(6)孫瓊?cè)纾骸吨袊?guó)出生人口性別比:三十年研究回顧與述評(píng)》,《人口與發(fā)展》2013年第5期。這與農(nóng)村長(zhǎng)期以來(lái)文化上的重男輕女思想有關(guān)。(7)張偉:《多角審視性別失衡與“缺失的女性”》,《河北法學(xué)》2008年第1期。

第二類(lèi),從婚姻市場(chǎng)化角度解釋農(nóng)村經(jīng)濟(jì)條件相對(duì)較差的男性的“婚姻擠壓”。這類(lèi)研究在人口學(xué)意義的性別失衡基礎(chǔ)上,將打工經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的女性資源區(qū)域間流動(dòng)考慮進(jìn)來(lái),認(rèn)為經(jīng)濟(jì)狀況相對(duì)較差地區(qū)的女性流向經(jīng)濟(jì)狀況較好的地區(qū),越窮的地方女性婚姻“要價(jià)”越高(8)桂華、余練:《婚姻市場(chǎng)要價(jià):理解農(nóng)村婚姻交換現(xiàn)象的一個(gè)框架》,《青年研究》2010年第3期。,導(dǎo)致婚姻的區(qū)域擠壓(9)劉燕舞:《區(qū)域擠壓:理解中國(guó)男性婚配困難的一個(gè)分析框架》,《北京工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)》2022年第4期。,使得中西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)條件相對(duì)較差的男性婚姻締結(jié)率較低。

第三類(lèi),從微觀(guān)的家庭結(jié)構(gòu)視角解釋農(nóng)村婚配失衡問(wèn)題。這類(lèi)研究分析家庭資源分配及父母在婚配中的責(zé)任對(duì)子代婚姻的影響,認(rèn)為農(nóng)村有父母代際責(zé)任缺失型光棍或弱競(jìng)爭(zhēng)弱父代責(zé)任下的自致型光棍(10)杜姣:《地域差異視角下農(nóng)村光棍的形成原因分析》,《華中農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)》2018年第2期。,子家庭內(nèi)部資源分配不均衡而出現(xiàn)的“長(zhǎng)子光棍”(11)陶自祥:《代內(nèi)剝削:農(nóng)村光棍現(xiàn)象的一個(gè)分析框架——基于渝北S村長(zhǎng)子打光棍的調(diào)查》,《青年研究》2011年第5期。,排行靠后的兒子成為光棍(12)李艷、李衛(wèi)東、李樹(shù)茁:《分家、代內(nèi)剝奪與農(nóng)村男性的失婚》,《青年研究》2014年第3期。,以及原生家庭不完整、家風(fēng)不好等造成的男性光棍(13)張翠娥、狄金華:《找回家庭:對(duì)農(nóng)村單身現(xiàn)象的再解釋——對(duì)贛南茶村的大齡未婚男青年的分析》,《南方人口》2013年第2期。。

第四類(lèi),從男性個(gè)人層面解釋婚配失衡問(wèn)題。這類(lèi)研究認(rèn)為在新的文化背景下,女性更加重視個(gè)人情感體驗(yàn),送禮、會(huì)說(shuō)話(huà)、制造浪漫等成為男性獲得婚戀機(jī)會(huì)的重要條件(14)宋麗娜:《婚戀技術(shù)主義:農(nóng)村“90后”青年的婚戀實(shí)踐》,《中國(guó)青年研究》2016年第9期。,“老實(shí)人”容易成為光棍(15)韓慶齡:《結(jié)構(gòu)邊緣與文化排斥:農(nóng)村“老實(shí)人”光棍的社會(huì)形成機(jī)制》,《青年研究》2018年第3期。,還有部分適婚男性自愿過(guò)光棍生活(16)謝小芹:《“主位”視角下光棍社會(huì)地位的再研究——基于江漢平原的經(jīng)驗(yàn)調(diào)查》,《南方人口》2013年第5期。。

對(duì)婚姻脆弱化的研究,學(xué)界有以下兩類(lèi)觀(guān)點(diǎn)。第一類(lèi)是社會(huì)變遷說(shuō)。村莊社會(huì)公共性的衰弱,導(dǎo)致婚姻的脆弱化。(17)李永萍:《斷裂的公共性:私人生活變革與農(nóng)民婚姻失序——基于東北G村離婚現(xiàn)象的分析》,《華中農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)》2019年第4期。有學(xué)者認(rèn)為外出務(wù)工會(huì)提高年輕夫妻之間的離婚率(18)高夢(mèng)滔:《農(nóng)村離婚率與外出就業(yè):基于中國(guó)2003—2009年村莊面板數(shù)據(jù)的研究》,《世界經(jīng)濟(jì)》2011年第10期。,夫妻面臨長(zhǎng)期兩地分居,導(dǎo)致夫妻情感和心理上的隔膜,雙方面臨各種誘惑和困境,影響婚姻穩(wěn)定性(19)劉軍奎:《人口流動(dòng)導(dǎo)引的家庭代價(jià)及發(fā)展省思——基于隴東南Q村的個(gè)案考察》,《中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)》2019年第1期。。第二類(lèi)是個(gè)人權(quán)利說(shuō)。以傳宗接代為價(jià)值基礎(chǔ)的婚姻觀(guān)念逐漸解體,婦女從家庭本位的本體性?xún)r(jià)值轉(zhuǎn)向個(gè)體本位的現(xiàn)實(shí)生活,婚姻成為追求個(gè)體幸福生活的一種手段(20)班濤、陳訊:《轉(zhuǎn)型期農(nóng)村離婚的類(lèi)型、變遷及后果》,《西北農(nóng)林科技大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)》2017年第3期。,當(dāng)婚姻生活不幸福時(shí),女性通過(guò)離婚擺脫不滿(mǎn)意的婚姻(21)石人炳:《青年人口遷出對(duì)農(nóng)村婚姻的影響》,《人口學(xué)刊》2006年第1期。。

人口學(xué)層面的“性別失衡說(shuō)”和“婚姻要價(jià)說(shuō)”從宏觀(guān)層面解析全國(guó)范圍內(nèi)出現(xiàn)的婚配失衡現(xiàn)象,家庭結(jié)構(gòu)視角和個(gè)人層面的研究從微觀(guān)層面解釋婚配失衡的原因;“社會(huì)變遷說(shuō)”和“個(gè)人權(quán)力說(shuō)”從宏觀(guān)和微觀(guān)相結(jié)合的角度解釋農(nóng)村離婚現(xiàn)象。以上已有研究對(duì)理解我國(guó)農(nóng)村出現(xiàn)的婚配失衡問(wèn)題具有重要啟發(fā)性意義,但是仍有繼續(xù)研究的空間。首先,婚配失衡不僅僅是人口、家庭或個(gè)人的問(wèn)題,與當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)分布、社會(huì)結(jié)構(gòu)等也有密切聯(lián)系。我們需要立足于宏觀(guān)和微觀(guān)解釋?zhuān)o貼經(jīng)驗(yàn),從中觀(guān)層面解釋農(nóng)村婚配失衡現(xiàn)象背后的社會(huì)結(jié)構(gòu)性原因。這種中觀(guān)視角具有更廣泛的解釋能力。其次,對(duì)于婚配秩序缺乏整體性視野,已有研究只涉及婚姻締結(jié)困難或婚姻脆弱化中的一個(gè),未能整體性呈現(xiàn)當(dāng)前我國(guó)農(nóng)村婚配秩序。最后,已有研究以全國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)作為宏觀(guān)分析背景,對(duì)中西部經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)農(nóng)村婚配秩序研究較多,而對(duì)東部沿海地區(qū)農(nóng)村婚配問(wèn)題研究較少,或主要關(guān)注東部農(nóng)村大齡女性青年婚配困難問(wèn)題(22)楊華:《東部農(nóng)村大齡女性青年婚配困難問(wèn)題研究》,《青年研究》2019年第5期。,而對(duì)東部沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)相對(duì)較差的農(nóng)村男性婚姻締結(jié)和維持困境的解釋較少。

在實(shí)踐中,婚配秩序具有區(qū)域差異性,受到區(qū)域工業(yè)化方式、經(jīng)濟(jì)和村莊社會(huì)結(jié)構(gòu)的影響。相比于中西部,東部沿海地區(qū)屬于婚姻高地,女性資源流入較多,但其內(nèi)部婚配秩序差異較大,需要分類(lèi)探討。婚配秩序不僅僅是締結(jié)婚姻,更是關(guān)系到婚姻的維持,研究時(shí)需要考慮其內(nèi)在關(guān)聯(lián)性。本研究試圖在已有研究的基礎(chǔ)上,從工業(yè)化差異的視角解釋東部沿海地區(qū)農(nóng)村婚配秩序。

二、研究框架

施堅(jiān)雅指出,中國(guó)社會(huì)區(qū)域性較強(qiáng),空間配置呈規(guī)則排列的等級(jí)體系,需要將社會(huì)問(wèn)題放到特定的空間框架中才能更好地予以理解(23)施堅(jiān)雅主編:《中華帝國(guó)晚期的城市》,葉光庭等譯,中華書(shū)局,2000年。,其中基層市場(chǎng)發(fā)揮重要作用(24)施堅(jiān)雅:《中國(guó)農(nóng)村的市場(chǎng)和社會(huì)結(jié)構(gòu)》,史建云、徐秀麗譯,中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社,1998年。。賀雪峰教授根據(jù)村莊社會(huì)結(jié)構(gòu)提出“南中北區(qū)域差異”理論(25)賀雪峰:《論中國(guó)農(nóng)村的區(qū)域差異——村莊社會(huì)結(jié)構(gòu)的視角》,《開(kāi)放時(shí)代》2012年第10期。,從經(jīng)濟(jì)發(fā)展差異提出“東西中國(guó)”理論(26)賀雪峰:《東西中國(guó):中國(guó)區(qū)域差異的經(jīng)濟(jì)視角》,《開(kāi)放時(shí)代》2023年第2期。。筆者在東部沿海地區(qū)的多次調(diào)研中發(fā)現(xiàn),東部沿海地區(qū)婚配存在區(qū)域差異,需要根據(jù)工業(yè)化分布特點(diǎn)引入?yún)^(qū)域差異視角去分析其社會(huì)結(jié)構(gòu)和居民生活秩序,超越個(gè)人、家庭因素,從中觀(guān)的結(jié)構(gòu)性、區(qū)域性因素解釋農(nóng)村社會(huì)婚配秩序。雖然東部沿海地區(qū)工業(yè)化程度高于中西部地區(qū),但是其工業(yè)分布不均勻,存在區(qū)域分層。根據(jù)農(nóng)村工業(yè)化程度,可以將縣域社會(huì)大致分為兩類(lèi):第一類(lèi)地區(qū)工業(yè)化具有片狀分布特征,鄉(xiāng)村實(shí)現(xiàn)了本地工業(yè)化和就地城鎮(zhèn)化,年輕人在鎮(zhèn)域范圍從事生產(chǎn)、生活;第二類(lèi)地區(qū)工業(yè)化具有點(diǎn)狀分布特征,工業(yè)集中于縣城特定區(qū)域,農(nóng)村未實(shí)現(xiàn)本地工業(yè)化和就地城鎮(zhèn)化,年輕人需要進(jìn)縣城才能實(shí)現(xiàn)城市化的家庭生產(chǎn)和生活。

我們將第一類(lèi)地區(qū)稱(chēng)為“工業(yè)化核心地帶”,將第二類(lèi)地區(qū)稱(chēng)為“工業(yè)化邊緣地帶”。在工業(yè)化核心地帶,鄉(xiāng)村已實(shí)現(xiàn)工業(yè)化,形成完整的產(chǎn)業(yè)體系,農(nóng)村社會(huì)活躍度高,經(jīng)濟(jì)活動(dòng)與社會(huì)聯(lián)系、文化活動(dòng)相輔相成,具有社會(huì)經(jīng)濟(jì)的特征,呈現(xiàn)出不同于“空心化”的圖景,形成高凝聚力的地域社會(huì)。在這類(lèi)鄉(xiāng)村,產(chǎn)業(yè)對(duì)年輕人具有高度整合作用,塑造本地婚姻,婚姻成本低、穩(wěn)定性高,婚姻資源高度適配。總的來(lái)說(shuō),在工業(yè)化核心地帶農(nóng)村,在地域經(jīng)濟(jì)社會(huì)的整合作用下,締結(jié)婚姻和維持婚姻難度較低,婚姻資源適配度高。在工業(yè)化邊緣地帶,鄉(xiāng)村未實(shí)現(xiàn)工業(yè)化,人口外流嚴(yán)重,區(qū)域經(jīng)濟(jì)與鄉(xiāng)村社會(huì)的嵌入程度低,難以形成內(nèi)向型的社會(huì)資本。年輕人是鄉(xiāng)村社會(huì)最有活力的群體,圍繞就業(yè)出現(xiàn)的年輕人大量外流,導(dǎo)致鄉(xiāng)村社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和社會(huì)結(jié)構(gòu)的瓦解,村莊社會(huì)趨于空心化,形成市場(chǎng)化邏輯的多種婚姻形式,城市化推動(dòng)婚姻成本的上漲,進(jìn)一步加速婚姻市場(chǎng)化,造成經(jīng)濟(jì)條件一般的家庭締結(jié)婚姻較難。快速城市化和鄉(xiāng)村社會(huì)的瓦解,使得年輕人婚姻呈現(xiàn)較高的不穩(wěn)定性,因經(jīng)濟(jì)、情感等問(wèn)題離異的年輕人較多。總的來(lái)說(shuō),在工業(yè)化邊緣地區(qū)農(nóng)村出現(xiàn)婚姻資源的結(jié)構(gòu)性失衡,家庭經(jīng)濟(jì)條件差的男性不僅婚姻締結(jié)困難,婚姻維持也較困難。工業(yè)化核心地帶農(nóng)村與工業(yè)化邊緣地帶農(nóng)村工業(yè)化方式與婚配方式、城鎮(zhèn)化方式與婚姻成本、村莊社會(huì)結(jié)構(gòu)與婚姻穩(wěn)定性之間的關(guān)系見(jiàn)表1。

表1 工業(yè)化“核心—邊緣”地帶婚配秩序比較

本文的經(jīng)驗(yàn)材料源于筆者與所在研究團(tuán)隊(duì)于2022年7月初至8月底在浙東寧波市寧海縣S村和象山縣Q村進(jìn)行的為期一個(gè)多月的集體調(diào)研,資料收集方式以非結(jié)構(gòu)式訪(fǎng)談為主,訪(fǎng)談對(duì)象包括村干部、企業(yè)家、村民等,重點(diǎn)關(guān)注當(dāng)?shù)毓I(yè)、年輕人就業(yè)、婚姻生活之間的關(guān)系問(wèn)題。S村離鎮(zhèn)中心1公里,集工、農(nóng)、漁三位于一體,共有703戶(hù)、1 856人。自20世紀(jì)80年代開(kāi)始,以S村為核心在鎮(zhèn)域范圍形成較大規(guī)模的塑料加工、手電筒生產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)。截至2022年,S村有24家企業(yè)、上百家家庭作坊,其中有3家企業(yè)年產(chǎn)值上億元。S村所在鎮(zhèn)家庭作坊、企業(yè)等生產(chǎn)主體超過(guò)2 500家,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)到123家,總產(chǎn)值突破140億元。S村村民圍繞本地產(chǎn)業(yè)均在鎮(zhèn)域范圍就業(yè),外出打工的年輕人很少,村莊社會(huì)結(jié)構(gòu)比較完整。同時(shí),S村有外來(lái)務(wù)工人員2 600多人。S村所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)已實(shí)現(xiàn)就地城鎮(zhèn)化,鎮(zhèn)域商業(yè)發(fā)達(dá),公共服務(wù)齊全,鄉(xiāng)鎮(zhèn)依托相對(duì)獨(dú)立的財(cái)政資金,提供均質(zhì)化的高質(zhì)量教育,村級(jí)小學(xué)教學(xué)質(zhì)量較高。S村以本地婚姻為主,彩禮、婚姻儀式具有彈性,婚前不用在縣城買(mǎi)房。全村只有5位因生理、心理缺陷而未結(jié)婚的大齡男性,沒(méi)有因其他原因出現(xiàn)的婚姻失配案例。從總體上看,S村的婚姻穩(wěn)定性較高,家庭關(guān)系比較和睦,離異者極少。

Q村是典型的農(nóng)業(yè)型村莊,離縣城18公里,共有719戶(hù)、2 056人,鄉(xiāng)村工業(yè)化程度低,村內(nèi)年輕人均外出打工,男性在外從事建筑行業(yè)或在縣城工廠(chǎng)做工,女性在縣域從事服務(wù)行業(yè)。同時(shí),在鎮(zhèn)域范圍內(nèi)有一定的紡織廠(chǎng),有眾多外省女性在此務(wù)工。Q村村級(jí)小學(xué)于2008年撤并,大部分家庭將孩子送到縣城讀書(shū)。Q村80%的家庭已在縣城買(mǎi)房,村內(nèi)以留守老人和留守婦女為主,村莊空心化嚴(yán)重,全村社會(huì)輿論出現(xiàn)弱化。Q村婚姻呈現(xiàn)多樣性,有本地婚姻,也有較多的外地婚姻。縣城買(mǎi)房成為與本地女性締結(jié)婚姻的前提條件,彩禮以20萬(wàn)元為起步,婚姻儀式比較正式。與外來(lái)務(wù)工女性締結(jié)婚姻一般不需要在縣城買(mǎi)房,彩禮也比本地女性低,但仍對(duì)男方經(jīng)濟(jì)條件有較高的要求。婚后,女方在縣城務(wù)工并負(fù)責(zé)子女教育,男性需要在大城市務(wù)工,以獲得更多的經(jīng)濟(jì)收入。Q村有60多位30歲以上因家庭條件差而未能締結(jié)婚姻的男性。Q村婚姻穩(wěn)定性較低,離婚現(xiàn)象比較普遍。

S村和Q村同位于浙東地區(qū),社會(huì)文化具有高度一致性,但是因工業(yè)化程度的不同而出現(xiàn)婚配秩序的差異。因此,本文以這兩個(gè)村為案例,揭示區(qū)域工業(yè)化差異對(duì)農(nóng)村婚姻締結(jié)的影響。

三、經(jīng)濟(jì)嵌入社會(huì):工業(yè)化核心地帶農(nóng)村婚姻資源結(jié)構(gòu)性適配秩序

家庭再生產(chǎn)方式受到區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、社會(huì)結(jié)構(gòu)的影響,如就業(yè)方式、城市化途徑、村莊結(jié)構(gòu)完整性等對(duì)婚姻締結(jié)方式、婚姻成本、婚姻穩(wěn)定性產(chǎn)生影響。在工業(yè)化核心地帶,城鄉(xiāng)差異一體化水平較高,工業(yè)產(chǎn)業(yè)分布較為均勻。鄉(xiāng)村工業(yè)化程度較高,經(jīng)濟(jì)和社會(huì)高度互嵌。年輕人圍繞本地產(chǎn)業(yè)集群在鎮(zhèn)域就業(yè),就地實(shí)現(xiàn)城市化,鄉(xiāng)村社會(huì)結(jié)構(gòu)完整。鄉(xiāng)村形成本地婚姻,農(nóng)民家庭婚姻成本較低,婚姻穩(wěn)定性高,婚姻資源配置合理。

(一)本地工業(yè)化與本地婚姻

吳重慶指出,經(jīng)濟(jì)與社會(huì)能否相互嵌入,取決于一定規(guī)模人群在適當(dāng)時(shí)機(jī)選擇適當(dāng)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)能否借助傳統(tǒng)所構(gòu)建的社會(huì)網(wǎng)絡(luò)。(27)吳重慶:《“同鄉(xiāng)同業(yè)”:“社會(huì)經(jīng)濟(jì)”或“低端全國(guó)化”?》,《南京農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)》2020年第5期。工業(yè)化核心區(qū)域的農(nóng)村,有面向本地、面向全國(guó)市場(chǎng),甚至全球市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)集群,產(chǎn)業(yè)鏈的縱向延伸和橫向擴(kuò)展較為完善,不同經(jīng)營(yíng)主體之間關(guān)系密切,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)相嵌,經(jīng)濟(jì)活動(dòng)與社會(huì)生活具有很強(qiáng)的內(nèi)在一致性,形成有別于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)。(28)張曙光、黃萬(wàn)盛、崔之元等:《社會(huì)經(jīng)濟(jì)在中國(guó)(上)》,《開(kāi)放時(shí)代》2012年第1期。圍繞本地產(chǎn)業(yè)集群,家庭之間形成良好的合作與分工秩序,每一戶(hù)家庭均能依托產(chǎn)業(yè)集群實(shí)現(xiàn)家庭發(fā)展。由于持久而穩(wěn)定的人際關(guān)系會(huì)降低交易成本、提高合作效率,因此,個(gè)體更傾向于維護(hù)人際關(guān)系而非追求短期最大利益。(29)馬克·格蘭諾維特:《鑲嵌:社會(huì)網(wǎng)與經(jīng)濟(jì)行動(dòng)》,羅家德譯,社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社,2007年,第11—12頁(yè)。工業(yè)化核心地帶農(nóng)村形成“類(lèi)集體經(jīng)濟(jì)”,共享一套產(chǎn)業(yè)鏈和地域規(guī)則。例如,S村現(xiàn)有的300多家家庭作坊、24家企業(yè)中,有3家企業(yè)年產(chǎn)值上億元。S村所在鎮(zhèn)有超過(guò) 2 500 家的家庭作坊、企業(yè)等生產(chǎn)主體,形成巨大的產(chǎn)業(yè)集群。S村所在鎮(zhèn)域形成特殊的經(jīng)濟(jì)—社會(huì)網(wǎng)絡(luò),不同企業(yè)間在信息、訂單、資金、人脈上進(jìn)行相互支持。本地發(fā)達(dá)的產(chǎn)業(yè)集群和密切的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò),為年輕人創(chuàng)造了就地化的工作機(jī)會(huì),使他們?cè)诒镜貙?shí)現(xiàn)較高質(zhì)量的家庭再生產(chǎn)。

本地產(chǎn)業(yè)集群對(duì)年輕人起到了吸納作用。本地在宗親、姻親、鄉(xiāng)親、經(jīng)濟(jì)合作關(guān)系等因素的推動(dòng)下形成“強(qiáng)關(guān)系”網(wǎng)絡(luò)。“強(qiáng)關(guān)系”中的帶動(dòng)者對(duì)新人負(fù)有幫扶義務(wù),不會(huì)將年輕人視為雇工,在其熟練掌握生產(chǎn)技術(shù)和運(yùn)營(yíng)能力之后協(xié)助其自主創(chuàng)業(yè)或安排特殊崗位。在強(qiáng)關(guān)系帶動(dòng)下大部分男性在本地就業(yè),主要有以下三種方式。第一,在本地產(chǎn)業(yè)中創(chuàng)業(yè)。本地年輕人通過(guò)在職業(yè)高中或大專(zhuān)院校學(xué)習(xí)技術(shù),在親戚或熟人工廠(chǎng)做工,積累了經(jīng)驗(yàn),掌握工廠(chǎng)運(yùn)行中各環(huán)節(jié)的技術(shù),在父母支持下創(chuàng)業(yè),積極融入本地社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)中,在本地大企業(yè)幫助下獲得穩(wěn)定訂單。他們?cè)诜e累更多社會(huì)關(guān)系、熟知企業(yè)運(yùn)營(yíng)邏輯后,將投入較大資金用于設(shè)計(jì)、研發(fā)自己的產(chǎn)品,取得產(chǎn)品的市場(chǎng)定價(jià)權(quán),以此獲得超額利潤(rùn),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和轉(zhuǎn)型。第二,在本地當(dāng)企業(yè)管理人員。本地工廠(chǎng)的管理人員多以本地男性為主,車(chē)間工人多以外來(lái)務(wù)工人員為主。一方面,老板認(rèn)為這種模式容易管理外來(lái)務(wù)工人員;另一方面,本地熟人社會(huì)關(guān)系使得老板認(rèn)為自己有責(zé)任照顧本地區(qū)的年輕人。第三,成為技術(shù)工人。當(dāng)?shù)匕l(fā)達(dá)的制造業(yè)集群對(duì)熟練技術(shù)工人的需求量較大,而且待遇較好。例如在S村,本地男性在工廠(chǎng)做技術(shù)工,月收入可達(dá)9 000元以上,家庭積累能力較強(qiáng)。

與此同時(shí),在工業(yè)化核心地帶農(nóng)村,大部分女性留在本地就業(yè)。女性不愿意進(jìn)工廠(chǎng)車(chē)間,而偏向于在政府部門(mén)、企業(yè)、工廠(chǎng)做文職類(lèi)工作。這使得本地女性基本上都在本地就業(yè),并未出現(xiàn)外流。例如S村所在鎮(zhèn)主要產(chǎn)業(yè)為手電筒、燈飾、家用電器制造等,大部分以外貿(mào)的形式銷(xiāo)售,因此為本地女性提供了大量的文職類(lèi)工作,如人事、行政、會(huì)計(jì)等。產(chǎn)業(yè)的吸納作用使得本地適婚男女都在本地就業(yè),降低了本地異性之間的婚戀成本。

雖然有大量的外來(lái)務(wù)工人員,但他們?cè)诮?jīng)濟(jì)條件、生產(chǎn)生活空間、文化認(rèn)同上與本地人有區(qū)隔,很難與本地人締結(jié)婚姻。第一,經(jīng)濟(jì)條件上的區(qū)隔。本地家庭經(jīng)濟(jì)條件遠(yuǎn)優(yōu)于外來(lái)務(wù)工人員家庭。外來(lái)務(wù)工人員無(wú)論是在工廠(chǎng)上班還是在本地做小本生意,都只能獲得勞動(dòng)力的平均收入,但是本地年輕人通過(guò)開(kāi)加工廠(chǎng)、從事管理型崗位或當(dāng)技術(shù)工,人均年收入達(dá)到十幾萬(wàn)元乃至上百萬(wàn)元,兩者之間差距較大。第二,生產(chǎn)生活空間上的區(qū)隔。外來(lái)務(wù)工男性主要在工廠(chǎng)上班,并通過(guò)加班來(lái)獲得更高的計(jì)件工資,本地女性主要從事文職類(lèi)工作,追求按時(shí)上下班,兩者在工作場(chǎng)域上存在區(qū)隔,很少有機(jī)會(huì)交流。在生活上,外來(lái)務(wù)工人員居住在租金較低的老舊房屋,天然與本地村民產(chǎn)生區(qū)隔。例如,S村現(xiàn)有外來(lái)務(wù)工人員2 600人,本地人住在新村的新房子中,外來(lái)務(wù)工人員租住在條件較差的老村中,在生活上很少有深入交流。第三,文化上的區(qū)隔。本地人與外來(lái)務(wù)工人員在方言、消費(fèi)觀(guān)念等方面存在差異,本地人有一定的優(yōu)越感。例如,S村村民在婚事上秉行“嫁北不嫁南”的觀(guān)念,排斥本地女性與外省男性締結(jié)婚姻。以上三重區(qū)隔使得本地人與外來(lái)務(wù)工者之間有較大的鴻溝,導(dǎo)致外地婚姻比例較低。

本地較為發(fā)達(dá)的產(chǎn)業(yè)使得適婚男性和女性都留在本地就業(yè),本地產(chǎn)業(yè)所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)資本和社會(huì)資本可以相互生產(chǎn),塑造出穩(wěn)定的本地婚姻圈。適婚青年通過(guò)本地婚姻,依托家庭提供的經(jīng)濟(jì)資源、當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)機(jī)會(huì)和地域社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò),較為順利地實(shí)現(xiàn)家庭再生產(chǎn)。

(二)就地城鎮(zhèn)化與低婚姻成本

在工業(yè)化核心地帶農(nóng)村,本地工業(yè)化帶動(dòng)了就地城鎮(zhèn)化。本地依托其區(qū)位優(yōu)勢(shì)和已有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),成為新的區(qū)域發(fā)展極點(diǎn),農(nóng)村家庭積累和消費(fèi)能力比較強(qiáng),就地城市化程度不亞于縣城,為年輕人提供良好的家庭生產(chǎn)和生活秩序。

首先,就地城鎮(zhèn)化使得年輕人就地實(shí)現(xiàn)城市化的生活方式。鎮(zhèn)域內(nèi)商業(yè)繁榮,生活極為便利,每家都有自建的小別墅,空間寬敞,村民就地即可享受低成本、高福利的城市生活。例如,在訪(fǎng)談中,S村某高中生表示,自己雖然在縣城讀書(shū),但還是本鎮(zhèn)好玩,也更有人氣。

其次,就地城鎮(zhèn)化為子女提供優(yōu)質(zhì)的教育資源。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府統(tǒng)籌工業(yè)發(fā)展,改善營(yíng)商環(huán)境,積極開(kāi)發(fā)土地,通過(guò)稅收獲得較高的公共財(cái)政收入,以推進(jìn)鎮(zhèn)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和提升公共服務(wù)供給能力,教學(xué)資源比較充足,教學(xué)質(zhì)量較好。例如,S村所在鎮(zhèn)財(cái)政相對(duì)獨(dú)立,不依賴(lài)縣級(jí)政府的財(cái)政支持,在財(cái)政資金的使用上自主性較強(qiáng)。2022年該鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入預(yù)期為12.0億元,一般公共預(yù)算可用資金約為5.0億元,其中教育支出約1.6億元,每個(gè)片區(qū)都有幼兒園和小學(xué),每年以高工資吸引優(yōu)質(zhì)青年教師,農(nóng)村家庭子女幾乎都在鎮(zhèn)域內(nèi)接受教育。

最后,本地有大量的就業(yè)機(jī)會(huì)。在工業(yè)化核心地帶農(nóng)村,父代抓住改革開(kāi)放的紅利,通過(guò)發(fā)展產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)家庭經(jīng)濟(jì)積累和階層躍升,本地完善的產(chǎn)業(yè)集群為年輕人創(chuàng)造了大量的創(chuàng)業(yè)、就業(yè)機(jī)會(huì),減弱了教育在階層躍升中的作用,教育競(jìng)爭(zhēng)不激烈。因此,即使子女學(xué)習(xí)成績(jī)一般,以后也可以依托已有的社會(huì)資本、經(jīng)濟(jì)資本和本地發(fā)達(dá)的產(chǎn)業(yè)集群,在本地實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的家庭再生產(chǎn)。因此,年輕人的城市生活、子女受教育、個(gè)人發(fā)展等需求均可以在本地實(shí)現(xiàn),進(jìn)城買(mǎi)房沒(méi)有成為婚姻締結(jié)的條件。

在工業(yè)化核心地帶農(nóng)村,年輕人習(xí)慣生活在鎮(zhèn)域熟人社會(huì)中,本地密切的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)為年輕人生產(chǎn)、生活提供了極大便利。兩代人之間的生活方式呈現(xiàn)代際趨同,年輕人的價(jià)值觀(guān)、生活方式、消費(fèi)觀(guān)和父代保持一致,這是因?yàn)榧彝ズ痛迩f對(duì)個(gè)人有很強(qiáng)大的拉力。大多數(shù)年輕人將錢(qián)投入本地產(chǎn)業(yè)集群中,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的家庭積累。婚后,年輕夫妻根據(jù)家庭實(shí)際需要再?zèng)Q定是否在縣城買(mǎi)房,實(shí)際上婚后即使有經(jīng)濟(jì)實(shí)力,在縣城買(mǎi)房的人也不多。本地婚姻受地域社會(huì)結(jié)構(gòu)的形塑和影響,彩禮的多少也不是婚姻締結(jié)的重點(diǎn),甚至都不會(huì)納入討論范疇,僅為一個(gè)象征性的儀節(jié),男方“酌情給”即可。一般男方選擇一個(gè)吉利的數(shù)字,婚后彩禮與嫁妝一起成為小家庭的共有財(cái)產(chǎn)。由于家庭少子化,婚后夫妻小家庭居住方式較為靈活,共同贍養(yǎng)雙方老人,同時(shí)也繼承雙方父母財(cái)產(chǎn),呈現(xiàn)“兩家并一家”的表征。夫妻小家庭與雙方原生家庭之間保持聯(lián)合性和緊密性,社會(huì)身份并未獨(dú)立或脫離原生家庭和地域熟人社會(huì)。

在工業(yè)化核心地帶農(nóng)村,年輕人實(shí)現(xiàn)就地就業(yè)和就地城市化,形成以本地婚為主的良好婚配秩序,較少有男性因經(jīng)濟(jì)條件差而成為“光棍”。婚后,小家庭可就地實(shí)現(xiàn)城市化的生活,并且在鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)集群中實(shí)現(xiàn)家庭再生產(chǎn)。

(三)完整的鄉(xiāng)村社會(huì)結(jié)構(gòu)與婚姻高穩(wěn)定性

本地較為發(fā)達(dá)的產(chǎn)業(yè)使得適婚男性和女性都留在本地就業(yè),就地實(shí)現(xiàn)城市化生活,讓下一代在本地接受優(yōu)質(zhì)教育。本地產(chǎn)業(yè)所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)資本和社會(huì)資本可以相互生產(chǎn),塑造出穩(wěn)定的本地婚姻圈。

本地社會(huì)結(jié)構(gòu)相對(duì)完整,具有價(jià)值生產(chǎn)功能。對(duì)父母來(lái)說(shuō),女兒嫁到外地后來(lái)往不便,如果受公婆“欺負(fù)”也難以給予幫助,不論從情感上還是功能上考量,父母均希望將女兒嫁在本地。同時(shí),本地男性也傾向于與本地女性結(jié)婚,選擇娶外地媳婦會(huì)承擔(dān)一定的社會(huì)壓力,而且缺少女方家庭的資源整合,也會(huì)導(dǎo)致新生家庭經(jīng)濟(jì)狀況的下降,難以維系原來(lái)的社會(huì)地位。在工業(yè)化核心地帶農(nóng)村,父輩在經(jīng)濟(jì)資本上有絕對(duì)的話(huà)語(yǔ)權(quán),能夠?qū)鹤踊橐鲞M(jìn)行強(qiáng)干預(yù),在物色兒媳婦時(shí),主要是依托身邊既有的親戚、鄰居、朋友等社會(huì)網(wǎng)絡(luò)介紹,傾向于選擇本地女性。婚姻是維持階層穩(wěn)定,甚至是實(shí)現(xiàn)階層躍升的重要方式,在這種地方性共識(shí)下,男女雙方家庭均傾向于本地婚姻。本地婚姻進(jìn)一步強(qiáng)化了本地精英之間的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò),重塑了社會(huì)結(jié)構(gòu),形成流動(dòng)較小、彼此熟悉、同質(zhì)性較高、社會(huì)聯(lián)結(jié)緊密的地域社會(huì)共同體,鄉(xiāng)村社會(huì)結(jié)構(gòu)完整。在功能上,婚后年輕人嵌入本地產(chǎn)業(yè)體系,較順利地實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)代化家庭再生產(chǎn);在價(jià)值上,年輕人對(duì)具有熟人底色的地域社會(huì)有歸屬感,遵循其公共規(guī)則和公共文化,婚姻穩(wěn)定性高。

這種穩(wěn)定的本地婚姻,與本地經(jīng)濟(jì)、社會(huì)文化結(jié)構(gòu)有直接的關(guān)系。首先,年輕夫妻進(jìn)入本地生產(chǎn)、生活模式之中,復(fù)制前輩的家計(jì)模式,在本地產(chǎn)業(yè)集群中實(shí)現(xiàn)較高的收入,家庭發(fā)展比較順利。其次,年輕夫妻婚后工作、生活在鎮(zhèn)域社會(huì),彼此之間的情感交流比較頻繁。再次,當(dāng)年輕夫妻出現(xiàn)矛盾時(shí),雙方父母從家庭聲譽(yù)、家庭發(fā)展的角度出發(fā),及時(shí)進(jìn)行矛盾調(diào)解。本地婚姻背后是家庭間強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的觀(guān)念,婚姻的穩(wěn)定有利于區(qū)域社會(huì)健康發(fā)展。最后,較為親密的鄰里和親屬關(guān)系、和諧的婆媳關(guān)系使得年輕人的婚姻處于比較溫馨的氛圍中。同時(shí),受村莊社會(huì)輿論的約束,很多問(wèn)題也能夠在村莊內(nèi)部消解掉。

總體上,在工業(yè)化核心地帶,鄉(xiāng)村工業(yè)化程度高,本地經(jīng)濟(jì)高度嵌入村莊社會(huì),形成區(qū)域一體化的社會(huì)經(jīng)濟(jì)。年輕人就地就業(yè),就地實(shí)現(xiàn)城市化,形成低成本的本地婚姻市場(chǎng),因經(jīng)濟(jì)條件而成為“光棍”的男性較少。本地經(jīng)濟(jì)對(duì)社會(huì)具有強(qiáng)整合作用,村莊結(jié)構(gòu)完整,社會(huì)輿論仍發(fā)揮作用,年輕人婚姻穩(wěn)定性高,離婚者不多。就整體而言,工業(yè)化核心地帶的農(nóng)村,已形成婚姻資源結(jié)構(gòu)性適配秩序。

四、經(jīng)濟(jì)脫嵌社會(huì):工業(yè)化邊緣地帶農(nóng)村婚姻資源結(jié)構(gòu)性失衡秩序

在工業(yè)化邊緣地帶,工業(yè)化呈現(xiàn)點(diǎn)狀分布特征,區(qū)域經(jīng)濟(jì)脫嵌于鄉(xiāng)村社會(huì),鄉(xiāng)村未形成由本地人發(fā)展起來(lái)的產(chǎn)業(yè)集群,無(wú)法吸納年輕人。年輕人離開(kāi)鄉(xiāng)村才能獲得就業(yè)機(jī)會(huì),并遭受就業(yè)類(lèi)型和區(qū)域的性別區(qū)隔。這種開(kāi)放性縣域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)塑造出多種市場(chǎng)化婚姻締結(jié)方式。較大的城鄉(xiāng)差異推動(dòng)女性通過(guò)婚姻實(shí)現(xiàn)城市化,縣城買(mǎi)房是本地婚姻締結(jié)的前提條件,這使得男方家庭承受較大的經(jīng)濟(jì)壓力,同時(shí)也促使外地婚姻變得更加普遍。在瓦解的鄉(xiāng)村社會(huì)結(jié)構(gòu)中,年輕人婚姻穩(wěn)定性較差,形成婚姻資源的結(jié)構(gòu)性失衡秩序。

(一)異地工業(yè)化與婚姻市場(chǎng)化

打工經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了社會(huì)流動(dòng),也帶來(lái)了農(nóng)村青年的婚姻流動(dòng),傳統(tǒng)的婚姻圈隨之解體。在東部工業(yè)化邊緣地帶,產(chǎn)業(yè)格局與分布不均勻,城鄉(xiāng)一體化水平低,鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)空間與就業(yè)機(jī)會(huì)狹窄,只有進(jìn)城務(wù)工才能增加家庭收入。年輕人在就業(yè)上出現(xiàn)行業(yè)、區(qū)域的差異,男性因承擔(dān)成婚、城市化等壓力,選擇辛苦但工資相對(duì)高的工作。相比之下,女性不用過(guò)多承擔(dān)婚姻成本和城市化成本,在擇業(yè)上更注重個(gè)人體驗(yàn),傾向于輕松、體面、離家近的工作。例如,在Q村,60%以上的男性從事建筑行業(yè),需要經(jīng)常跟著工程奔波于各地,30%的男性在本地工廠(chǎng)上班,10%的男性在鎮(zhèn)域范圍內(nèi)打零工。女性主要是在縣城做文職、銷(xiāo)售等工作,一部分文化水平較高的女性則進(jìn)入政府部門(mén)工作。

工業(yè)化邊緣地帶的縣城工業(yè)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),使得年輕人務(wù)工出現(xiàn)較為嚴(yán)重的性別區(qū)隔。首先,男性以從事體力勞動(dòng)工作為主,工作場(chǎng)域性別比的嚴(yán)重失衡制約了他們與異性的交往。其次,他們需要經(jīng)常加班,閑暇時(shí)間有限,不工作時(shí)一般傾向于在宿舍休息,缺少與女性交流的機(jī)會(huì)。最后,務(wù)工收入較低,工作缺乏穩(wěn)定性,導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)積累能力較弱。同時(shí),工業(yè)化邊緣地帶的農(nóng)村青年不僅要承擔(dān)父母養(yǎng)老、弟妹教育支出,而且要為自己的婚姻做準(zhǔn)備,因此舍不得花費(fèi)有限的積蓄進(jìn)行社交活動(dòng),這也限制了他們的擇偶范圍。總的來(lái)說(shuō),在工業(yè)化邊緣地帶農(nóng)村的外出務(wù)工男性,相對(duì)缺乏自由戀愛(ài)的機(jī)會(huì),需要依靠熟人介紹。婚姻更看重物質(zhì)條件,市場(chǎng)化特征明顯。

隨著全國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)的形成,原先遵循“邊遠(yuǎn)貧困農(nóng)村—平原農(nóng)村—城郊農(nóng)村—城市”的婚姻梯度被打破(30)郭虹:《當(dāng)前農(nóng)村婚姻流動(dòng)的特點(diǎn)及其社會(huì)影響》,《社會(huì)科學(xué)研究》1992年第2期。,逐漸形成婚姻的“雙圈結(jié)構(gòu)”,其核心或內(nèi)圍仍是傳統(tǒng)的婚姻圈,其補(bǔ)充或外圍則是傳統(tǒng)婚姻圈以外的擴(kuò)及全國(guó)的婚姻圈(31)劉燕舞:《農(nóng)村光棍的類(lèi)型研究——一種人口社會(huì)學(xué)的分析》,《中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)》2011年第3期。。對(duì)于女方家庭來(lái)說(shuō),原先的本地婚姻觀(guān)念轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)婚后實(shí)現(xiàn)城市化生活的向往。在這一觀(guān)念的主導(dǎo)下,女方家庭并不過(guò)分在乎對(duì)方是否為本地人。選擇優(yōu)秀的女婿成為女方家庭的重要任務(wù),在更大的范圍內(nèi)考慮女婿候選人,包括縣域內(nèi)經(jīng)濟(jì)條件較好的男性及外省的優(yōu)質(zhì)男性。

本地婚姻出現(xiàn)四種類(lèi)型。第一種是男女本地婚姻。人口學(xué)層面的性別失衡和人口流動(dòng)造成本地適婚年輕人中男多女少的局面,在本地逐漸形成“‘上層’競(jìng)優(yōu)、 ‘中層’跟進(jìn)、 ‘底層’擠壓”的“婚備競(jìng)賽”格局(32)王向陽(yáng):《婚備競(jìng)賽、底層婚姻擠壓與外地媳婦生成機(jī)制——基于豫南S縣D村的駐村調(diào)研》,《西北人口》2018年第5期。,形成了一套有利于女方“要價(jià)”的話(huà)語(yǔ)體系。在本地相親市場(chǎng)上,只有經(jīng)濟(jì)條件較好的男性才能與本地女性締結(jié)婚姻。男方需要提供較高的彩禮,并于婚前在縣城買(mǎi)房。婚后,年輕夫妻脫離村莊,在縣城實(shí)現(xiàn)家庭再生產(chǎn)。

第二種是本地女性與外地優(yōu)質(zhì)男性締結(jié)婚姻。工業(yè)化邊緣地帶農(nóng)村家庭因自身的“邊緣”身份,使得他們對(duì)外地人并無(wú)排斥感,甚者認(rèn)為外省男性有諸多優(yōu)勢(shì)。在中西部省(自治區(qū)、直轄市),教育是家庭實(shí)現(xiàn)“階層”躍升的重要途徑,培養(yǎng)出了一批學(xué)歷較高、能力較強(qiáng)的男性,相對(duì)貧困的生活經(jīng)歷讓他們養(yǎng)成了部分東部沿海地區(qū)男性不具備獨(dú)立、吃苦耐勞等優(yōu)良品質(zhì),受到女方喜愛(ài)。東部沿海地區(qū)工業(yè)化邊緣地帶女性在工作場(chǎng)域、工作類(lèi)型上與這些外來(lái)優(yōu)質(zhì)男性高度重合,在日常生活有較多機(jī)會(huì)自由戀愛(ài),實(shí)現(xiàn)婚姻締結(jié)。在縣城工作的外地優(yōu)質(zhì)男性,有在縣城購(gòu)房的能力和在本地成家立業(yè)的預(yù)期,婚后積極承擔(dān)女方父母的養(yǎng)老責(zé)任,獲得女方父母的支持。

案例1:Q村年輕女性李某說(shuō),“本地女性比較顧家,但是找好女婿比較難。本地男性游手好閑,尤其是‘80后’,學(xué)歷不高,結(jié)婚以后不顧家,吃喝玩樂(lè),經(jīng)常去KTV,抽煙喝酒吹牛皮,啃老,不肯努力工作。父母選女婿除了看經(jīng)濟(jì)條件外,還要看上進(jìn)心、獨(dú)立性。外地男性較成熟,獨(dú)立性強(qiáng),靠自己買(mǎi)房。比如,我妹妹對(duì)象是外地人,不抽煙喝酒,靠自己努力在縣城買(mǎi)了房。”

案例2:Q村吳某是雙女戶(hù)家庭,小女兒今年35歲,其女婿為湖北宜昌人,兩人在縣城酒店工作期間結(jié)識(shí)并締結(jié)婚姻。婚后,女婿小家庭出資在寧波市買(mǎi)房,目前有三套房。現(xiàn)在女婿一個(gè)月工資為2.8萬(wàn)元,小女兒一個(gè)月工資為1.0萬(wàn)元,生活條件很好。目前妻子去寧波市幫忙帶小孩,吳某準(zhǔn)備將村莊內(nèi)的財(cái)產(chǎn)、房子等留給小女兒,由他們承擔(dān)養(yǎng)老責(zé)任。

第三種是本地家庭條件較差的男性與外來(lái)務(wù)工女性締結(jié)婚姻。東部沿海地區(qū)處于我國(guó)工業(yè)化集中區(qū)域,吸引了大量外來(lái)務(wù)工的中西部女性。一方面,在工業(yè)化邊緣地帶鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)條件較差的男性通過(guò)媒婆或其在工廠(chǎng)上班的熟人介紹,認(rèn)識(shí)外地女性。另一方面,部分來(lái)自偏遠(yuǎn)省份的女性積極尋求獲得更好婚姻的機(jī)會(huì),在廠(chǎng)內(nèi)務(wù)工的中年本地女性成了天然的媒婆。這些中年女性在本地適婚男性和外來(lái)務(wù)工女性之間起到橋梁作用,最終促成婚姻締結(jié)。相比于中西部廣大農(nóng)村,東部沿海地區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展更好,即使是工業(yè)化邊緣地帶農(nóng)村,農(nóng)民生活質(zhì)量也相對(duì)高于中西部農(nóng)村大多數(shù)農(nóng)民家庭。在這些農(nóng)村,家庭代際關(guān)系相對(duì)獨(dú)立,多數(shù)家庭為兒子建有兩層半的獨(dú)立式“別墅”,不僅居住空間比較大,婆媳關(guān)系也較為和諧。婚后年輕夫妻與公婆分開(kāi)居住,但保持“兩扇門(mén),一碗湯”的距離(33)沈奕斐:《誰(shuí)在你家:中國(guó)“個(gè)體家庭”的選擇》,上海三聯(lián)書(shū)店,2019年,第78頁(yè)。,可以獲得公婆在帶小孩、做飯等方面的支持,形成有利于女性的家庭政治格局。外地女性婚配“要價(jià)”低于本地女性,不要求婚前在縣城買(mǎi)房,降低了本地男性婚姻成本,滿(mǎn)足了男性成家立業(yè)的人生愿望。Q村許多經(jīng)濟(jì)條件相對(duì)較差的男性通過(guò)與外地女性締結(jié)婚姻,實(shí)現(xiàn)了家庭再生產(chǎn)。

第四種是本地招婿婚姻。招婿婚姻一般在同一個(gè)縣域發(fā)生,通常有以下幾種可能。第一,女方家庭有區(qū)位優(yōu)勢(shì),鄉(xiāng)村有相對(duì)成熟的產(chǎn)業(yè),不希望女兒嫁到偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)村。婚后小家庭生活在女方或在雙方父母支持下實(shí)現(xiàn)城市化。第二,女方家庭同樣位于工業(yè)化邊緣鄉(xiāng)村,但作為純女戶(hù)家庭,其經(jīng)濟(jì)積累能力強(qiáng)于一般家庭,在經(jīng)濟(jì)上能支持女兒進(jìn)城。相比于普通的娶嫁婚姻,招婿家庭放寬了對(duì)男方家庭條件的要求,更看重男性的人品、上進(jìn)心等。在功能性意義上,招婿婚姻有利于維持女方家庭財(cái)產(chǎn)的完整和持續(xù)傳遞,女方父母年老時(shí)能獲得較好的養(yǎng)老服務(wù)。(34)邢成舉:《光棍與上門(mén)女婿:理解農(nóng)村弱勢(shì)男性青年婚姻的二維視角》,《中國(guó)青年研究》2013年第3期。在價(jià)值性意義上,招婿婚姻保證了女方家庭的瓜瓞綿延,維持了血統(tǒng)的延續(xù)。目前,招婿婚姻的功能性意義更為凸顯。

無(wú)論是何種方式,工業(yè)化邊緣地帶農(nóng)村家庭積累能力都較弱,但是本地婚姻已實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型,女性資源化特征明顯,本地男性不僅在鄉(xiāng)村范圍內(nèi)競(jìng)爭(zhēng),而且與本地城市家庭男性、外省務(wù)工優(yōu)質(zhì)男性競(jìng)爭(zhēng),承受了較大的婚姻競(jìng)爭(zhēng)壓力。其結(jié)果是農(nóng)村家庭條件較差、工作不穩(wěn)定的男性,在市場(chǎng)化婚姻中受到擠壓,無(wú)法實(shí)現(xiàn)婚姻締結(jié)。他們?cè)诖迩f政治和社會(huì)交往中缺少話(huà)語(yǔ)權(quán),說(shuō)話(huà)沒(méi)有分量,逐漸成為村莊內(nèi)的游民或邊緣人員。

(二)縣城城鎮(zhèn)化與高婚姻成本

在工業(yè)化邊緣地帶,農(nóng)村女性有較長(zhǎng)時(shí)間的縣城工作經(jīng)歷,習(xí)慣縣城便利的生活,城市化動(dòng)力較強(qiáng)。首先,在縣城可以獲得較好的發(fā)展機(jī)會(huì)。在工業(yè)化邊緣地帶,縣城是縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的極點(diǎn),工作機(jī)會(huì)多集中在縣城。其次,縣城能提供其相對(duì)集中、齊全和便利的公共服務(wù)。最后,縣城配備了優(yōu)質(zhì)教育資源。在工業(yè)化邊緣地帶,縣級(jí)政府通過(guò)將教育資源集中配置于縣城來(lái)推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,城鄉(xiāng)教育質(zhì)量差距較大。在縣城擁有一套房子,意味著女性可以走出農(nóng)村,提升生活品質(zhì),讓子女接受較好的教育,改變下一代命運(yùn)。因此,女性有很強(qiáng)的動(dòng)力通過(guò)婚姻實(shí)現(xiàn)城市化(35)王曉慧、劉燕舞:《農(nóng)村大齡青年婚配困難問(wèn)題研究——社會(huì)剝奪的視角》,《中國(guó)農(nóng)村觀(guān)察》2017年第2期。。父母圍繞城市化目標(biāo),為女兒“尋個(gè)好人家”,家庭條件是衡量“好人家”的重要指標(biāo)(36)桂華、余練:《婚姻市場(chǎng)要價(jià):理解農(nóng)村婚姻交換現(xiàn)象的一個(gè)框架》,《青年研究》2010年第3期。,這逐漸推高了婚姻成本。

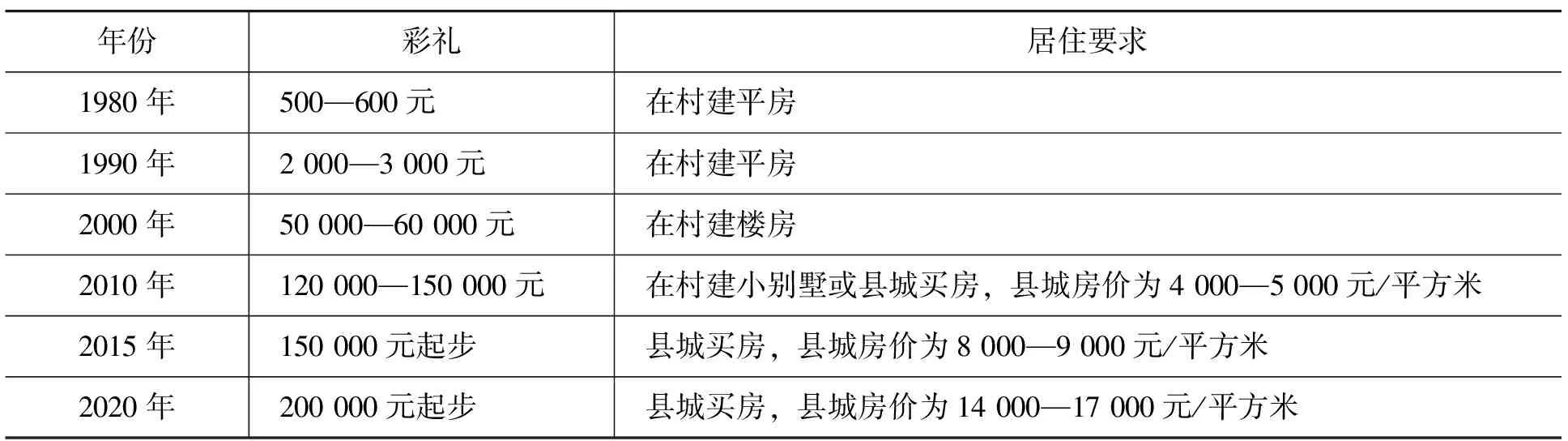

婚姻成本的上漲與農(nóng)村打工經(jīng)濟(jì)引起的性別失衡有關(guān),與本地農(nóng)民家庭城市化成本呈正相關(guān)。(37)靳小怡、段朱清:《天價(jià)彩禮源何來(lái):城市化下的中國(guó)農(nóng)村男性婚姻成本研究》,《婦女研究論叢》2019年第6期。在性別失衡背景下女性有了要價(jià)權(quán),條件較好的家庭能給出較高的彩禮和較好的居住條件,其他人慢慢跟風(fēng),最后形成既定婚姻成本。在Q村,20世紀(jì)八九十年代結(jié)婚,彩禮只需要幾百元到幾千元,2000年約需要5萬(wàn)元,2010年為10萬(wàn)元以上,2020年則以20萬(wàn)元為起步。在居住條件上,20世紀(jì)八九十年代結(jié)婚,年輕人對(duì)居住的要求是在村建平房,2000年需要在村建樓房,2010年開(kāi)始需要在村有別墅或在縣城買(mǎi)房,2020年在縣城買(mǎi)房則成為婚姻締結(jié)的剛性條件。目前縣城房?jī)r(jià)為16 000—17 000元/平方米。女性希望通過(guò)婚姻在縣城以較高水平實(shí)現(xiàn)家庭再生產(chǎn),縣城買(mǎi)房成為剛性的婚姻締結(jié)條件,縣城房?jī)r(jià)不斷上漲。縣城房?jī)r(jià)的上漲是由婚姻成本的上漲推動(dòng)的,反過(guò)來(lái)縣城房?jī)r(jià)的上漲進(jìn)一步推動(dòng)了婚姻成本的提高。Q村最近40年的婚姻成本演變過(guò)程見(jiàn)表2。

表2 近40年Q村婚姻成本演變過(guò)程

在此背景下,家庭支持和個(gè)人能力成為婚姻締結(jié)的重要條件,這也是女性獲得城市化生活的雙重保險(xiǎn)。按Q村婦女主任的描述,結(jié)婚需要具備三個(gè)條件:其一,家庭條件比較好,有車(chē)有房;其二,每個(gè)月收入不低于10 000元且比較穩(wěn)定;其三,性格開(kāi)朗,會(huì)說(shuō)話(huà),懂得浪漫。男性婚配成功,需要滿(mǎn)足以上三個(gè)條件,尤其是前兩個(gè)條件。家庭條件呈現(xiàn)的是男性的已有資源,以及今后遇到困難時(shí)能否及時(shí)獲得男方家庭的支持。尤其是隨著城市化進(jìn)程不斷加快,男方家庭的支持對(duì)于小家庭發(fā)展至關(guān)重要。男性所從事的工作,在一定程度上呈現(xiàn)出其致富能力,能為小家庭提供穩(wěn)定的收入,為城市化生活的持續(xù)性提供保障。家庭經(jīng)濟(jì)條件比較差、工資收入低或工作不穩(wěn)定的男性,難以締結(jié)婚姻。

案例3:Q村有一戶(hù)漁民,只有一個(gè)兒子,家庭條件一般,縣城沒(méi)有房,也沒(méi)有車(chē)。兒子在做油漆工,一個(gè)月工資為10 000元,一直找不到對(duì)象。

案例4:村里有一位畢業(yè)于寧波大學(xué)的男性,做建筑行業(yè)的預(yù)算工作。之前依靠工資收入買(mǎi)車(chē)、跟同學(xué)合股開(kāi)公司,經(jīng)常有媒婆為其介紹對(duì)象。父親生病后,他賣(mài)掉所有資產(chǎn)為父親治病,最終父親去世,不久其母親也因病去世。現(xiàn)在他承擔(dān)整個(gè)家庭的負(fù)擔(dān),支持弟妹上學(xué),到現(xiàn)在還沒(méi)有找到對(duì)象。

婚姻條件剛性化帶來(lái)的“婚姻擠壓”,使得工業(yè)化邊緣地帶農(nóng)村經(jīng)濟(jì)條件較差的男性更傾向與外來(lái)務(wù)工女性締結(jié)婚姻,或選擇當(dāng)上門(mén)女婿。同時(shí),因經(jīng)濟(jì)條件差而無(wú)法滿(mǎn)足女方在城市買(mǎi)房這一要求的部分農(nóng)村男性成為“光棍”,生活意義感較低,同時(shí)也在一定程度上對(duì)本地已婚家庭產(chǎn)生了負(fù)面影響,沖擊社會(huì)秩序。

(三)瓦解的鄉(xiāng)村社會(huì)結(jié)構(gòu)與較低的婚姻穩(wěn)定性

在工業(yè)化邊緣地帶,產(chǎn)業(yè)集聚于縣城,年輕人在縣城務(wù)工和生活,村莊趨于空心化,導(dǎo)致村莊社會(huì)結(jié)構(gòu)的瓦解,村莊“熟人社會(huì)”的生活邏輯發(fā)生改變,出現(xiàn)了輿論失靈、“面子”貶值、社會(huì)資本流散等問(wèn)題。(38)吳重慶:《從熟人社會(huì)到“無(wú)主體熟人社會(huì)”》,《讀書(shū)》2011年第1期。農(nóng)村婚姻理性化程度高,實(shí)現(xiàn)城市化生活是女性締結(jié)婚姻的主要目標(biāo),當(dāng)這個(gè)目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)或城市化生活處于相對(duì)較低水平時(shí),就會(huì)出現(xiàn)諸多婚姻危機(jī)。“無(wú)主體熟人社會(huì)”的鄉(xiāng)村,無(wú)力對(duì)婚姻產(chǎn)生約束,對(duì)年輕人的婚姻危機(jī)也無(wú)力及時(shí)進(jìn)行干預(yù),難以挽救婚姻和家庭。

事實(shí)上,經(jīng)濟(jì)條件在婚姻穩(wěn)定性中發(fā)揮著重要作用,過(guò)日子離不開(kāi)人、財(cái)產(chǎn)、禮三個(gè)基本因素,其中財(cái)產(chǎn)是基礎(chǔ),也是衡量生活質(zhì)量的客觀(guān)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)(39)吳飛:《論“過(guò)日子”》,《社會(huì)學(xué)研究》2007年第6期。。在工業(yè)化邊緣地帶,由于縣域工業(yè)化程度較低,家庭條件一般的男性在父母全力支持下于縣城買(mǎi)房并締結(jié)婚姻之后,往往會(huì)選擇外出務(wù)工,以獲得更高收入。女性一般留在縣城照顧小孩或從事服務(wù)類(lèi)行業(yè),順便體驗(yàn)城市生活。男性的收入不僅要維持家庭再生產(chǎn),還需要滿(mǎn)足女性城市化、浪漫化的消費(fèi)需求。男性異地不穩(wěn)定的就業(yè),使得家庭收入穩(wěn)定性差,難以持續(xù)承擔(dān)子女教育支出、日常開(kāi)支、女性浪漫化的生活需求等,從而引發(fā)夫妻矛盾。城市化背景下婚姻價(jià)值的嬗變、婦女在再婚市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位推高了婦女基于物質(zhì)因素提出離婚的比例。(40)李萍:《當(dāng)前我國(guó)農(nóng)村離婚率趨高的社會(huì)學(xué)分析》,《中國(guó)青年研究》2011年第5期。女性結(jié)婚是為了追求更好的生活(41)陳訊:《拋夫棄子:理解農(nóng)村年輕婦女追求美好生活的一個(gè)視角——基于黔南S鄉(xiāng)的調(diào)查與分析》,《貴州社會(huì)科學(xué)》2014年第9期。,在特殊的條件下離婚也成為個(gè)體通往幸福生活的重要階梯(42)葉文振、林擎國(guó):《當(dāng)代中國(guó)離婚態(tài)勢(shì)和原因分析》,《人口與經(jīng)濟(jì)》1998年第3期。。隨著鄉(xiāng)村社會(huì)的空心化和個(gè)體化,村莊社會(huì)輿論出現(xiàn)弱化,鄉(xiāng)村公共性的消解使青年婚姻失去了社會(huì)約束力、使離婚想法變?yōu)樾袆?dòng)得以可能,鄉(xiāng)村社會(huì)在婚姻維護(hù)和整合方面的自發(fā)機(jī)制失效,進(jìn)而導(dǎo)致青年離婚事件的普遍發(fā)生。(43)盧飛:《鄉(xiāng)村公共性消解對(duì)農(nóng)村青年離婚的影響》,《青年探索》2017年第3期。當(dāng)夫妻出現(xiàn)矛盾時(shí),雙方父母、鄰里、親戚無(wú)法及時(shí)介入,很容易造成婚姻破裂。在個(gè)體化村莊社會(huì),女性離婚也不會(huì)承受輿論壓力,在本地仍然可以找到條件更好的男性,因此女性在婚姻關(guān)系中主體性較強(qiáng)。

工業(yè)化邊緣地帶農(nóng)村婚姻的這種不穩(wěn)定性,在本地經(jīng)濟(jì)條件較差的男性與外來(lái)務(wù)工女性締結(jié)的婚姻中呈現(xiàn)得更加突出。外地女性對(duì)本地村莊社會(huì)的嵌入程度較低,受村莊社會(huì)輿論的約束性不強(qiáng),面對(duì)鮑曼強(qiáng)調(diào)的高流動(dòng)性的現(xiàn)代社會(huì)(44)齊格蒙特·鮑曼:《流動(dòng)的現(xiàn)代性》,徐朝友譯,江蘇人民出版社,2012年。,以及貝克提出的風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)(45)烏爾里希·貝克:《風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)》,何博聞譯,譯林出版社,2004年。,物質(zhì)條件成為她們重要的安全感來(lái)源。整體性性別失衡,使得女性離婚后仍然有較多機(jī)會(huì)與條件更好的男性實(shí)現(xiàn)婚姻締結(jié),婚姻的變動(dòng)成為部分女性追求物質(zhì)享受的捷徑。家庭條件較差的男性婚后需要進(jìn)城務(wù)工,長(zhǎng)期與妻子分離,與妻子的互動(dòng)大大減少,彼此之間的差異性增加,最后導(dǎo)致感情破裂和家庭危機(jī)。外地媳婦在相對(duì)陌生的村莊留守或繼續(xù)在周邊工廠(chǎng)務(wù)工,容易產(chǎn)生孤獨(dú)感和無(wú)意義感,加上對(duì)城市生活的向往和對(duì)男性能力的“失望”,容易出現(xiàn)棄夫“傍大款”現(xiàn)象(46)石人炳:《青年人口遷出對(duì)農(nóng)村婚姻的影響》,《人口學(xué)刊》2006年第1期。。例如,在Q村有30多名男性娶外地媳婦,最近10年有6名外地女性選擇離婚或跑掉。外地婚姻的脆弱性,為工業(yè)化邊緣地帶農(nóng)村經(jīng)濟(jì)條件相對(duì)較差的家庭的次生危機(jī)埋下隱患,使得他們淪為真正意義上的村莊邊緣人員。

案例5:在Q村有位男性,家里有三個(gè)兄弟,無(wú)力進(jìn)城買(mǎi)房。后來(lái)他在針織廠(chǎng)上班時(shí)認(rèn)識(shí)了一位安徽女性,結(jié)婚后育有一小孩。但女性覺(jué)得男方家庭條件較差,就扔下小孩跑了。此后,該男性遭受他人嘲笑,情緒低落。

婚姻的不穩(wěn)定性,導(dǎo)致工業(yè)化邊緣地帶家庭條件一般或相對(duì)較差的農(nóng)村已婚男性有較大的婚姻焦慮。在市場(chǎng)化背景下,他們因自身經(jīng)濟(jì)條件的不穩(wěn)定性和情感互動(dòng)的不暢通,導(dǎo)致婚姻危機(jī)出現(xiàn),村莊公共性的瓦解、鄰里關(guān)系的淡化無(wú)法挽救婚姻危機(jī),最后導(dǎo)致婚姻破裂。這些男性重新成為“光棍”,家庭再生產(chǎn)受阻,個(gè)人精神受到傷害。

在工業(yè)化邊緣地帶,鄉(xiāng)村工業(yè)化程度低,本地經(jīng)濟(jì)脫嵌于村莊社會(huì),未形成類(lèi)似于工業(yè)化核心地帶農(nóng)村的社會(huì)經(jīng)濟(jì)。年輕人需要異地就業(yè),異地城市化,婚姻成本較高,婚姻理性化程度高。這類(lèi)家庭圍繞城市化目標(biāo)形成多種婚姻模式,并出現(xiàn)較大規(guī)模的大齡未婚男性。本地經(jīng)濟(jì)未能實(shí)現(xiàn)對(duì)社會(huì)的整合,在瓦解的村莊社會(huì),年輕人婚姻穩(wěn)定性較差,離婚現(xiàn)象較為普遍。從整體上看,在工業(yè)化邊緣地帶農(nóng)村形成了婚姻締結(jié)和維持雙難的失衡性婚配秩序。

五、結(jié)論與討論

在長(zhǎng)期延續(xù)的生男偏好下,我國(guó)出現(xiàn)普遍化的性別失衡。隨著改革開(kāi)放出現(xiàn)的打工經(jīng)濟(jì),在一定程度上加速了人口的城鄉(xiāng)、區(qū)域流動(dòng),城市化成為農(nóng)村家庭的發(fā)展目標(biāo),同時(shí)也帶來(lái)農(nóng)村婚姻實(shí)踐的復(fù)雜化和多樣化。無(wú)論是人口學(xué)層面的“性別失衡說(shuō)”還是“婚姻要價(jià)說(shuō)”,都過(guò)于宏觀(guān),未能從微觀(guān)層面展示“光棍”現(xiàn)象的豐富性。而從家庭資源分配和個(gè)人自身原因來(lái)解釋“光棍”現(xiàn)象,則容易將“光棍”問(wèn)題歸結(jié)為個(gè)體性問(wèn)題,難以形成中觀(guān)層面具有一般性的解釋。本文對(duì)浙東地區(qū)兩個(gè)工業(yè)化差異較大的村莊的婚配情況進(jìn)行了考察,認(rèn)為經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)對(duì)當(dāng)?shù)氐幕橐銎ヅ渲刃蚓哂兄匾挠绊憽9I(yè)化差異成為分析區(qū)域婚配問(wèn)題的中層分析視角,能夠多維度、深層次地解釋東部沿海地區(qū)農(nóng)村的婚姻締結(jié)模式。

在東部沿海地區(qū),按照工業(yè)化程度不同可分為工業(yè)化核心地帶和工業(yè)化邊緣地帶。在工業(yè)化核心地帶,鄉(xiāng)村工業(yè)化程度較高,形成經(jīng)濟(jì)與社會(huì)高度互嵌的社會(huì)經(jīng)濟(jì),在產(chǎn)業(yè)的吸納和整合作用下,農(nóng)村男性和女性均在鎮(zhèn)域范圍內(nèi)就業(yè),外來(lái)務(wù)工者在經(jīng)濟(jì)條件、生活空間、文化認(rèn)同上被區(qū)隔,農(nóng)村形成本地婚姻。就地城鎮(zhèn)化使得家庭就地享受城市化生活,讓子女接受良好的教育,降低了婚姻締結(jié)成本。完整的村莊社會(huì)結(jié)構(gòu),使得本地婚姻具有高穩(wěn)定性,形成高度適配的婚姻資源配置秩序。在工業(yè)化邊緣地帶,經(jīng)濟(jì)脫嵌于鄉(xiāng)村社會(huì),異地工業(yè)化帶來(lái)的性別隔離,推動(dòng)本地婚姻市場(chǎng)化,形成本地婚姻、外嫁婚姻、外娶婚姻、招婿婚姻等多種婚姻締結(jié)形式。縣城城鎮(zhèn)化推動(dòng)婚姻成本上漲,推動(dòng)非本地婚姻締結(jié)。而瓦解的村莊社會(huì)結(jié)構(gòu)和“無(wú)主體的熟人社會(huì)”導(dǎo)致婚姻穩(wěn)定性較差。工業(yè)化邊緣地帶農(nóng)村婚姻資源出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性失衡,影響農(nóng)民家庭再生產(chǎn)秩序。

東部沿海地區(qū)的農(nóng)村之所以會(huì)形成不同的婚配秩序,其背后的因素是區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與鄉(xiāng)村社會(huì)結(jié)構(gòu)的差異。工業(yè)化差異為農(nóng)村婚配問(wèn)題的研究提供了新的視角,是研究經(jīng)濟(jì)活動(dòng)對(duì)村莊社會(huì)、婚姻生活秩序影響的新切口。國(guó)家在實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展的同時(shí),需要加強(qiáng)村域社會(huì)建設(shè),提升村民之間的利益關(guān)聯(lián)和情感關(guān)聯(lián),找回熟人社會(huì),實(shí)現(xiàn)婚姻資源配置公平化。