我與物

《物體系- 燈亮的時候》 蘇葵 攝

我高中階段開始接觸攝影,當時更多的是出于對相機的好奇,通過相機去表現當下的生活,一些微妙的狀態,等等。真正開始系統的運用攝影進行創作,是上大學之后。在一堂有關圖像的課程上,我上網搜集了大量的攝影圖像進行分析。隨著研究的深入,漸漸的,那些優秀的、前沿的作品帶給我很大沖擊,甚至可以說顛覆了我對攝影的過往印象。許多攝影藝術家進行著非常有趣的探索,讓我感受到了攝影的某種迷人之處以及表現形式上的巨大潛力。在那一瞬間我突然覺得,這就是我一直以來在找尋的適合自己的媒介,有一股強大的創作欲噴涌而出。創作就在這種驅動下展開了。

在我的創作過程中,我認為“物”其實就對我有蠻大的影響。我希望通過創作去探索、表現“物”,但在這個過程里,“物”本身其實也帶給了我很多驚喜和思考。起初,一切都像是在無聲中進行。觀察一把椅子、一處折皺、一個廢棄燈泡,就能給予我足夠的想象和靈感空間。當我看著這些物的時候,心里莫名涌現許多復雜情緒。很難用語言把它描述出來,這就類似于巴特所說的刺點。它們刺痛了我,讓我去思考。每一次注視都不是我單方面的打量,而成為了一種雙向互動,通過形象,通過一瞬間的相遇,通過靜默。而在這樣的靜默后,語言也會再次出現,我在持續觀察物的過程中,在試圖寫下自己的思考的時候,對物的理解也更加深入了。隨著探索的深入,我對物的表現也逐漸形成自己的兩條脈絡,一是將物從日常語境中抽離,通過解構與重構去呈現一種有趣的、幽默的、戲劇性的超現實景象,另一是通過圖像表達我對物的觀察和思考,探究它與人的互動關系、它的使用,等等。

《物體系》 蘇葵 攝

《物體系- 對峙》 蘇葵 攝

《物體系- 或許它碎了》 蘇葵 攝

我的《物體系》就來源于我對日常生活中許多細節的觀察,尤其是我對室內居住空間的思考。在我開關窗戶、抽屜,使用電器設備家具時,我不禁想,這些物如何構成了我們居住生活的基礎,它們是怎么和我們互動,和我們的日常經驗產生關聯的,我們又對這些物賦予了哪些意義。這好像是一個顯而易見的問題,但要回答起來卻復雜和豐富的多。因為在我看來,正是那些我們習以為常的東西,卻成為我們日常經驗重要的部分。

例如,停電的體驗,讓我意識到電的重要性。而我們日常生活空間都少不了插線板和插座,我對它也很感興趣,這又強化了我對電力和技術的關注。在我看來,一條電線就連接著一個電力的來源,而我們需要的設備眾多:手機、電腦、電視機、冰箱、空調……一條線代表一個系統,代表一項技術和網絡,我們生活中的許多東西都需要倚賴設備、設施,以及精密的技術來實現。它們共同構建起我們現代生活的基礎。我們在享受技術帶來的便利性的同時,也要承受它偶爾的脆弱。這很像將一個水杯置身于這個復雜的系統中間,所以我創造了這個物像,想突出安全與危險、牢固與脆弱的張力。

墻上那疊厚重的不真實的日歷,凸顯了日歷賦予我們的時間感和存在感。翻動日歷,撕掉一頁,這些日常的行為被賦予特殊的意義,它們讓我們能夠確信一天已經過去,時間在推移。日歷不斷地提示我們時間的流逝,與此同時,也反復地證實著我們的存在。因此,日歷與日期不僅記錄時間,更讓時間得以被人體驗和理解。

這便是《物體系》所要表達的對物與人關系的探討。這個系列沒有采取直接拍攝的方式,更多的是創造物像與超現實的場景。之所以運用這種陌生化的手法,也是基于我個人的思考——在日常生活中,當我們面對一扇門或一扇窗時,可能更多的是在工具性的語境下去使用它。當物和空間重組后,形成不同于往常經驗的非常態景象,更能喚起我們對這些物的重新認知。

《物體系》 蘇葵 攝

如果說《物體系》以黑白的形式關注現代居住空間中的物,那么《白日夢》則通過色彩和物件的結合將視角聚焦于日常生活中隨處可見的物件,以及平凡事物的潛在創造力。

物不是陪襯或是無關緊要的裝飾,而能夠成為主要表現對象。這便是《白日夢》創作的初衷。我希望讓物出場,以攝影的形式探討與表現物的更多可能性。這些小物件是生活中常見但又往往被我們所忽視的。我將對物的重構與色彩的隱喻融合在一起,以期在作為整體的圖像中,探討兩者之間的相互聯系。它們是鮮艷的、有趣的;在物的“立體”與背景的“平面”的強烈對比下,它們也是矛盾的、充滿張力的。

正是在一種似真非真的氛圍里,通過激起困惑感,甚至創造一種“非常態”,我希望打破攝影圖像看似連貫的表象,讓圖像“不和諧”,創造不能輕易被歸類的作品,從而通過《白日夢》這個系列提出一些有趣的思考:是什么決定了觀者對圖像進行心理分類?去判定一張圖像是否屬于攝影作品的標準,究竟是客觀中立的既定事實還是主觀的心理圖式的反應?并借此,提出一個看似簡單實則非常復雜且微妙的問題:“一幅圖像在什么語境下會被認為是攝影?”

《物體系》 蘇葵 攝

我對物的表現始終是和我對攝影這一媒介的思考有關。我認為攝影是一個非常多元與包容性的媒介,并且蘊藏著巨大的潛力。不同形式、風格、思想的作品,都能在攝影這個體系中找到自己的位置。我很喜歡去創造,讓自己見證新事物的“誕生”;也熱衷于對攝影作出自我思考與探索,希望自己能突破開拓更多的表現可能性。攝影本身就帶有現實的碎片,當我將那些現實碎片打碎、融合,形成自己的作品時,這種意義的建構會讓我獲得精神滿足。在現實與虛幻這兩者之間進行對話與碰撞是特別迷人之處,也是我作品所探討的重點。

另一方面,我希望我的作品每個人都能看到、感受到不一樣的東西,即使在不知道作者對它的理解和闡釋下,它依然是豐富、多元的。很多時候我反而會覺得,語言沒有辦法完全描述圖像,更不可能主導圖像,即使我自己來講述我的作品,可能我也只觸及到了它的含義的一小部分,還有很多冰山下的東西等待著不同的觀眾來挖掘,所以我的作品基于個體經驗,但圖像本身是開放的。我也希望我的作品中有一些“刺點”和空白處,等待并且邀請觀者的補充。當然,觀者的解讀又是基于不同經歷、知識結構、思維模式、環境等生發。在創作的時候我肯定有自己想表達的東西,并且經由這些想法,我最終創造出了圖像,這毋庸置疑。但是圖像一旦被創造出來,我就不再具有對圖像闡釋的壟斷性。我的解釋成為一種參考。

《物體系- 控制》 蘇葵 攝

在創作完成后,我也會進行一些嘗試,讓自己的作品以不同形態、方式存在。衍生品的合作便是其中之一。我一直認為,藝術與我們的生活緊密相關,哪怕是不了解藝術的人,其實也擁有自己的審美認知。因此,通過衍生品,我的作品以有趣的形式存在于各類生活物品中,被人們喜愛、收藏、使用,對我來說有著特別的意義。在這里,衍生品成為了一個承載著“物”的圖像的物。這也是很有趣的一點,通過一個其他的物來呈現某一物的圖像。在對一物進行日常使用時,卻會想起另一物。我希望它既能作為周邊,滿足某種審美的需要,也能形成新的觀看契機,由此去感受和探索不同載體之物與圖像之物之間的相互影響,思考物件上的圖像和圖像中的物件的關系。

于我而言,物,就像我“抽象”的朋友,它們有一個自在的世界。我通過攝影和它們對話,建立聯結。對物進行各種探索時,我的好奇心得到滿足。創作是一個動態的過程,它會延續,也會改變。如同河流,無論流向何方,以何種姿態,只有流動是此刻唯一的真實。

《白日夢- 擠壓之間》 蘇葵 攝

我對未來沒有很明確的計劃,因為我覺得一切都是流動的。就我的性格來說,如果要提前定好細節,精確的列出待辦事項,反而會有種束縛的感覺。所以我更多的是做到心里有數。如果過程中出現了變化,只要沒有造成很大影響,我也不太會去干預。當然,這不意味著完全沒有規劃。我通常會把重要的事情分成幾大板塊,然后在不同的狀態下做不同的事情,時常同時推進。例如,對我來說,創作和研究攝影就是我生活中的兩大塊,所以我會用更多精力做這些事。2023年9月,新系列的創作就開始了。我思考清楚自己要表達的是什么,通過什么方式去表達后,創作就在一種比較有彈性的狀態下展開。就像《物體系》,當我某一天覺得這個系列已經足夠,我想表達的都已表達,對當前系列的創作也就自然而然的走向結束了。

《白日夢- 群居》 蘇葵 攝

《白日夢- 熾熱》 蘇葵 攝

《白日夢 - 時態》 蘇葵 攝

《白日夢 - 兩場博弈》 蘇葵 攝

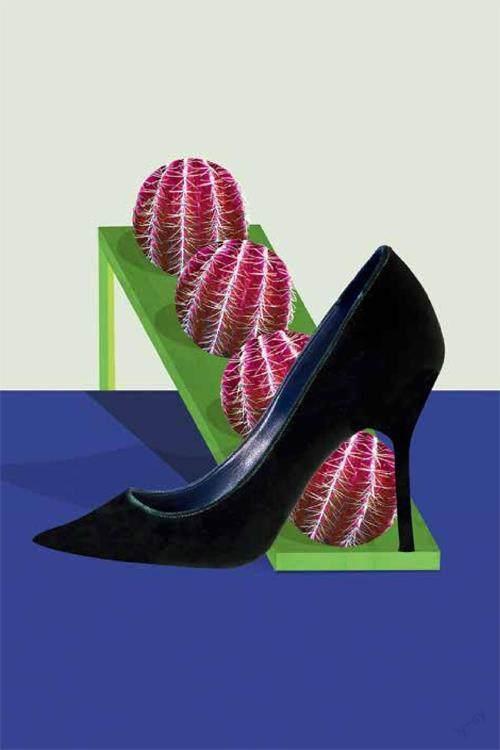

《白日夢 - 刺痛》 蘇葵 攝

對于攝影師而言,最重要的還是堅持創作。生活中不可避免的會有其他事情需要我們付出精力,我們也不是隨時都在創作的狀態、隨時都有時間創作。但無論如何,都要保持敏銳的感知和思考,給自己留出一段可以用來創作的時間,哪怕很短。如果創作可以成為一種生活方式,那就很好了。另一方面,在創作過程中也難免會遇到迷茫的時候。無論是對自己關注的題材、自己的創作方式還是最終形成的圖像本身。但我想,我們有時也要聽從自己內心的聲音,在反觀自我、和自我對話中不斷前進。我理解的創作,就是和自己有感觸的、想探究的事物在一起。

這也是我所理想的生活狀態。感知外界,獲得新的認識與思考契機,然而當內心過于被一些念頭、事物所占據之時,便及時整理、清空,讓內心恢復平靜。而每重復一次,內心都會得到一定程度的凈化。這就像走路。走一段路,歇一會兒再繼續。不緊不慢。看似不停重復的過程,在踐行中,便會發現每一步都與之前的那步有所不同了。