丟勒的幾何學

周施廷

摘要丟勒將幾何理論具象化為圖像知識,以此改造德意志傳統藝術,使其煥發出一種以精確性為特征的新藝術風格。作為德意志的科學和印刷中心,丟勒的家鄉紐倫堡匯集了一批優秀的學者和工匠。在數學家雷格蒙塔努斯的影響下,丟勒對幾何學產生興趣并認識到結構之于圖像的關鍵作用。在前往威尼斯學習之后,丟勒對幾何學進行了文字、裝置和圖像三個層面的處理,將數學變為一種可視化知識,從而解決了幾何理論難以理解和應用的實踐問題。丟勒的創造性改革不僅讓數學內化為德意志藝術設計的知識體系,同時也激發出德意志工匠的創作熱情,他們紛紛執筆著述,完成從工匠到作者的身份轉變,而丟勒本人的著作也在16世紀中期被廣泛譯介至法國、意大利和尼德蘭等地。

數學可以讓藝術作品獲得精妙細膩的美感,從而克服德意志傳統作品的刻板問題。對丟勒而言,這種以精微、精湛為主要特點的新藝術風格建立在數學的基礎之上。他通過對幾何原理進行具象化處理,將形象思維和抽象思維相結合,以想象力考察數學和藝術之間的微妙關系。在歐洲大陸上,數學和藝術的融合始于15世紀的意大利。亞平寧半島上蓬勃的貿易活動使得人們對藝術品的需求大增,這既提高了畫家的社會地位,也帶來行會-學徒制的衰退,畫家與人文主義者實現了特殊的聯合。據阿諾德·豪澤爾(Arnold Hauser) 的分析,這種現象與藝術家渴望得到人文主義者的友誼有關:他們希望向具有人文主義思想的上層階級證明自己通過繪畫贏得經濟地位的努力是正確的,以此擺脫“工匠”的身份印記;此外,畫家也想要得到人文主義者在科學方面的建議,因為“在創作暢銷的神話和歷史題材作品時需要他們的幫助”①。

在幾何原理內化為藝術結構之后,意大利文藝復興時期的作品迸發出前所未有的璀璨光芒,這種情況也引發了丟勒對德意志藝術發展的深切憂慮,因為相比同時代富有創新精神的意大利人,德意志工匠在行會的束縛下長期從事機械性勞動。丟勒從第二次威尼斯之旅返回家鄉紐倫堡后,便開始思考如何融合“自由七藝”(artes liberales)和“手工七藝”(artes mechanicae),并在1525年撰寫出著作《圓規直尺測量法》②,成功將幾何原理應用于藝術創作,為近代早期德意志繪畫方法的變革奠定了重要的科學基礎。近年來,歐美學界開始關注丟勒作品中的數學元素,但主要以整理圖像信息為主,比如埃伯哈德·施羅德(Eberhard Schr?der) 的《丟勒:藝術和幾何學》③一書梳理了丟勒運用幾何原理繪制的圖像;斯蒂芬·呂克金(Stephen Luecking) 和亞歷山大·馬爾(Alexander Marr) 聚焦于丟勒運用幾何原理繪制的天體圖的具體內容④。

本文認為,丟勒以視覺語言為橋梁搭建起科學理論與工藝實踐交融的平臺,從而改變了傳統藝術的創作理路:一方面,細微精湛的新藝術風格的誕生昭示著德意志藝術與科學融合的開始;另一方面,人們完成了從工匠到作者的身份轉變,拉開了藝術寫作的帷幕。丟勒在其著作中展示了運用幾何原理繪制圖像的測量方法,工匠們在其影響下出版了簡單實用的“藝術小手冊”(Kunstbüchlein) ⑤,使數學與藝術的融合變得更加多元和廣泛。丟勒的方法論和美學觀以印刷品為載體,從德意志傳播到法國、意大利和尼德蘭等地,不僅改變了各地工匠對知識的看法,也對工藝品的藝術性和科學性提出了更高要求。

一、紐倫堡的工匠傳統與科學研究

16世紀的科學革命為新測量體系的誕生奠定了基礎,科學和傳統的碰撞暴露出固有思維的缺點,同時也能推進新體系的建立。出身于紐倫堡工匠家庭的丟勒深知德意志傳統工藝技術的優勢,但也了解德意志藝術作品缺乏視覺表現力的劣勢。如何將理論法則和實踐技藝相結合,從科學的角度扭轉德意志藝術的落后局面,這成為丟勒早年思考的主要問題。相較于德意志人固守陳規的僵化狀態,意大利人文主義者在14世紀早期便注意到幾何學與透視法之間的關系。但丁在《饗宴》中說過:“幾何學是最潔白的,因為它沒有錯誤的污點,它本身也是最確定的,其侍女被稱為透視。”⑥喬托和洛倫澤蒂等文藝復興早期畫家已經能夠在畫作中巧妙營造出透視效果,但對美學理論和藝術技藝的討論要到15世紀才有了突破性進展,其中最為關鍵的人物是阿爾伯蒂,他把《論繪畫》第一卷視為數學作品,并在獻詞中表示“第一卷純粹是數學著作,展示了這門高貴而美麗的藝術如何源于大自然本身”⑦。阿爾伯蒂借助幾何學和修辭學充實了繪畫藝術的理性內涵,從而將理論和實踐更加緊密地結合在一起,同時也證明了數學方法在解決藝術問題時的特殊價值。

阿爾伯蒂的數學立場與當時畫家的社會身份困境密切相關,繪畫直到15世紀早期都被認為是機械性的活動,無法得到人們的普遍認可。為了提高畫家的地位,人文主義者開始在古典著作中尋找古代作家關于繪畫的觀點,譬如阿爾伯蒂提及的昆體良對光影的討論。瓦拉也在《拉丁語的優雅》中表示過對繪畫的支持:“與七藝關系最為密切的藝術是繪畫、雕刻和建筑,在過去很長一段時間里它們嚴重衰退,幾乎與知識一起消失不見了。在這個時代,它們被喚醒并重新煥發生機。”⑧然而,繪畫和雕塑仍然被排除在七藝之外。到了15世紀晚期,繪畫在理論著作中已經普遍被視為一項依賴于數學及其他知識的活動,并由此獲得了更為穩定的基礎,因為數學隸屬于七藝的范疇⑨。正如達·芬奇所言:“實踐必須建立在合理的理論基礎之上,而透視法則是指南和通道。沒有這些,就不可能做好任何繪畫工作。”⑩

在意大利畫家走上理性自由的創作道路的時候,德意志的工藝發展卻始終受囿于帝國的政治狀況。由于國內長期處于分裂狀態,德意志的手工業作坊大多建立在帝國城市。德意志的手工業組織在1100年左右開始在文獻中出現,行會則形成于13世紀中期。為了提高城市的競爭力,創造更有利的出口條件,紐倫堡在14世紀率先打破行會模式,禁止成立行會。在1348至1349年間,當地曾經爆發過一場工匠起義,德意志國王查理四世(Karl IV.) 在1349年6月13日頒令禁止紐倫堡“師傅”(Meister) 組織行會,市政府延續了這項規定,貿易的管理權也從此轉移到市政府手中,由市政委員會統一管理工匠。這一改革無疑有助于提升作品的質量,而紐倫堡工匠向來以技藝精湛和人數眾多聞名歐洲。在15至16世紀,紐倫堡市民的數量從3萬增長至4萬,其中工匠群體的人數幾乎占到一半。蓬勃的手工業市場吸引了來自歐洲各地的工匠和商人,僅意大利商家就多達18家。工匠按其性質又分為“宣誓工藝”(geschworene Handwerk) 和“自由藝術”(freie Künste) 兩類,這種分類主要是出于經濟利益考慮。“宣誓工藝”包括紐倫堡最具經濟價值的八種手工業,其貿易管理權掌握在市政府的五位委員手中,他們在從業者中挑選出八位師傅作為代表,讓他們負責控制產品的質量及價格、工匠的工資、貿易合約等細則;“自由藝術”則不在其列,原因是它們產生的經濟效益較低,從業者可以直接向市政府匯報,在教育、訓練和工作方面也擁有更高的自由度,畫工(Maler) 和雕版工(Bildhauer) 即屬于此類。據約翰·諾伊德費爾(JohannNeud?rffer) 在《工匠傳》中的記載,紐倫堡共有37種工匠,分工非常細致,其中繪制圖像的工匠可分為畫工、插畫工(Illuminist) 和彩繪玻璃畫工(Glasmaler);在人數方面,諾伊德費爾列出的畫工有7位、插畫工有4位、彩繪玻璃畫工有3位、雕版工有4位,而丟勒在畫工中排在第四位。

紐倫堡工匠的作品廣銷外地,其客戶群中還包括皇帝、國王、選帝侯和貴族,諾伊德費爾特別注明丟勒是為神圣羅馬帝國皇帝馬克西米利安一世(Maximilian I) 服務的畫家。沃爾夫岡·施密德(Wolfgang Schmid) 提到丟勒時期的紐倫堡有一個顯著特點,即來自歐洲各地的皇帝、國王和諸侯在游覽城市時會參觀工匠的作坊,親自委托他們創作各種類型的作品。自由蓬勃的商業氣氛使紐倫堡能吸引各地的優秀學者和工匠,他們在本地尋找富裕的贊助人,憑借出色的知識和技術獲得市政委員會的認可,以取得“市民身份”(Bürgerrecht),而市民身份在紐倫堡是購買房屋和建立作坊的必備條件。然而,工匠獲取知識的渠道相當有限,他們主要通過家庭教育來學習技術,制作時依據的是經驗而不是理論。工匠通常子承父業,大部分出身于手工業家庭,少數人在接受學徒制教育的同時進入正規的拉丁文法學校讀書。對15、16世紀的工匠而言,他們的知識水平與其未來發展密切相關。在意大利文藝復興的成果傳播到德意志之后,理論知識和古典語言都對工匠的文化程度提出了更高要求,加上德意志在15世紀下半葉迎來了社會和經濟層面的劇烈變化,城市化進程不斷加速,使得手工業擴張和人員流動都進入了一個全新的局面,著名學者雷格蒙塔努斯(Regiomontanus) 便在紐倫堡引發了一場科學革命。雷格蒙塔努斯是享譽歐洲的數學家和天文學家,曾為匈牙利國王馬加什一世(Matthias Corvinus) 服務。馬加什一世在布達(Buda) 建有一所藏書極為豐富的王家圖書館,收集了來自雅典和君士坦丁堡的科學文獻,據說書籍的數量多達五萬冊。雷格蒙塔努斯還在1454年跟隨貝薩里翁(Bessarion) 學習過希臘語,所以他能夠閱讀古希臘科學文獻。身為宮廷的天文學家,他需要為國王制造天文儀器,從其留下的手稿可知他制造過的觀測儀器有星盤、日晷和天體儀。匈牙利與波西米亞爆發戰爭后,雷格蒙塔努斯攜帶大量天文學和數學手稿,于1471年前往紐倫堡發展自己的科學事業。

在隨后的四年間,雷格蒙塔努斯為紐倫堡的科學研究打下了堅實的基礎。歐文·金格里奇(Owen Gingerich) 指出:“雷格蒙塔努斯在印刷術剛興起時,便敏銳地察覺到印刷書籍在科學革命中的潛在角色,他醞釀了一個包括制造儀器、觀測、翻譯和寫作在內的多面計劃。”雷格蒙塔努斯在紐倫堡建立了一個專門出版科學著作的印刷作坊,這也是世界上第一個科學印刷作坊。他在1471年7月4日寫給朋友的信件里表示,紐倫堡為他提供了與其他學者進行思想交流的機會,他打算在自己的印刷作坊里出版所有數學著作,這樣才能杜絕因抄寫不當造成的文本錯誤。此時紐倫堡的商行以生產和經營金屬制品及精密儀器為主,雷格蒙塔努斯所擁有的技術知識正好切合城市的經濟需要,譬如天文學知識可以用來指導日晷和天體儀等航海儀器的生產。同時,他也帶去了阿爾伯蒂《論繪畫》的抄本,阿爾伯蒂的直線透視法以及書中對阿基米德和歐幾里得的介紹一并傳播到了紐倫堡,丟勒即通過雷格蒙塔努斯接觸到了這部作品。

印刷革命不僅改變了人們的知識結構,也引發了書籍形式的變革。在紐倫堡,木刻版畫作為書籍插圖的歷史可以追溯至1493年。同年,哈特曼·舍德爾(HartmannSchedel) 的《紐倫堡編年史》在紐倫堡出版,印刷商安東·科貝格(Anton Koberger)委托畫家米歇爾·沃爾格穆特(Michael Wolgemut) 和威廉·普萊登伍爾夫(WilhelmPleydenwurff) 為該書繪制插圖,書中的地圖和關于人物、物品、事件等的圖片多達1809幅,在介紹國家、城市、皇帝、教宗和主教之余,還加入了天文學家、數學家和醫學家,比如阿拉托斯(Aratus)、托勒密、坎帕努斯(Campanus)、拉齊的著作和生平等內容,充分體現出作者對科學的關注程度。這本書也成為15世紀最暢銷的插圖書之一,圖文混排的形式和肖像畫的風格被同時代的畫家大量借鑒。此后,德意志的印刷書中開始出現整版的插圖,譬如丟勒在1498年的《啟示錄》一書中也嘗試過繪制整版的圖像。從早期的書籍插圖可以看到,它們大多是復制的或通用的刻板圖像,無法描述現實中的主題,線條和結構比較簡單,形象不夠生動,缺乏解剖和透視,丟勒早期的木刻版畫中也存在同樣的問題。

1504年,丟勒為天文學家馬沙阿拉·伊本·阿塔里(Mashāallāh Ibn Atharī) 的《論星球運動的科學》(De scientia motus or?bis) 一書繪制了22幅插圖,作品的第一頁是他為馬沙阿拉設計的單頁肖像木刻版畫(圖1):一位戴帽子的長須長者坐在畫面左側,左手扶天體儀,右手持圓規,球體表面以輔助線畫出基本輪廓,右上方有一個空白天體,代表馬沙阿拉的天文學家身份,這應該是丟勒第一次在書籍中繪制圓規和幾何圖像。可以看出,丟勒已經注意到圓規和球體的必然聯系,他繪制球體的技巧已相當成熟,但還不夠了解明暗交界線的虛實畫法,這說明他尚未完全把握結構、透視和空間的關系。實際上,丟勒的早期畫作中普遍存在這個問題。馬沙阿拉的形象與丟勒另一幅書籍插圖(圖2) 中的哲羅姆非常相似,丟勒試圖通過衣褶的處理和手臂的動作來加強人物的立體感,但中軸線、肩臀線和重心線都顯然缺乏合理的設計,導致手臂與手掌的關系無法成立,前臂和上臂的比例不正常,連帶著畫中的動物、植物和物件都存在比例失衡、縱深感及層次感匱乏的問題。以上情況表明此時的丟勒對人體結構不夠了解,也尚未掌握透視法的基本要領,這些問題在德意志畫家的作品中普遍存在,丟勒認為原因在于畫家缺乏幾何學教育和拉丁文知識,導致他們無法閱讀古典作品中有關藝術和藝術家的內容。克里斯托弗·S. 沃德(Christopher S. Wood)指出,16世紀德意志藝術家出版的作品里都提到了方法、技術和透視法的問題,但“即使是丟勒,在前往威尼斯之前也無法擺脫作坊的心態”。

二、從抽象到具象:丟勒的幾何學與測量法

德意志人對幾何學和測量法有著濃厚的興趣,原因是當時的人們普遍相信《智慧書》中所說的上帝是偉大的幾何學家:“他用測量、數字和重量創造了所有事物。”這種信念在15世紀伴隨新柏拉圖主義的復興而再次得到加強。此外,紐倫堡作為德意志最大的科學工具生產中心,幾何學也是工匠制造機械鐘和航海工具的必備知識。身為畫工,圓規是丟勒測量時使用的主要工具,版畫《憂郁I》中大天使的右手持有一把圓規,在《圓規直尺測量法》的第47頁上有一把巨大的四臂圓規。據邁克爾·J. 索特(Michael J. Sauter) 考察,丟勒的天使形象可以追溯到14世紀的《道德圣經》(Biblemoralisée) 一書,在該書的插圖中,上帝一只手托著宇宙,另一只手拿著圓規,因為《箴言》中記載著上帝用圓規創造了圓球體的宇宙:“他在海面上用圓規劃出淵面。因此,圓規在丟勒眼里既象征著科學的測量方法,也蘊含了神圣的創造法則,正如他在自己的筆記中所言:“我會把我的理解建立在測量、數字和重量之上。”丟勒在作品中對幾何學進行了具象化改造,賦予數學以文字、裝置和圖像這三種不同的認知形態。

在意大利文藝復興藝術的諸多特點中,最引起丟勒關注的是意大利藝術品的精確度及其所使用的工具和方法。從青年時代開始,丟勒便注重學習數學知識,兩次意大利之旅更是引發他在藝術創作上的重大轉折。他嘗試將古典原則融入北方繪畫,同時也投入木刻版畫的制作之中。帕梅拉·H. 史密斯(Pamela H. Smith) 認為,丟勒看到威尼斯畫家雅各布·德巴爾巴里(Jacopo deBarbari) 使用幾何學方法畫出的兩個男女裸體畫像后大受震撼,激發了他學習透視法和研究人體比例的想法。丟勒于1506年重返意大利學習透視法,同時也注意收集數學著作和相關信息。在1506年10月13日寫給朋友維利巴德·皮爾克海默(Willibald Pirckheimer) 的一封信里,丟勒表示自己“即將前往博洛尼亞去見一個人,那個人同意教給我透視法的秘密”。關于這位老師的身份,目前學界主要有兩種推測。第一種推測是希皮奧內·德爾·費羅(Scipione delFerro) 或盧卡·帕喬利(Luca Pacioli),他們都是意大利數學家。費羅在1496至1526年間擔任博洛尼亞大學數學教授,帕喬利則曾與達·芬奇合作完成了一部名為《神圣比例》(De divina proportione) 的著作,文字部分由帕喬利負責,插圖由達·芬奇繪制。莫里茨·陶辛(Moritz Thausing) 率先指出,丟勒的《圓規直尺測量法》與《神圣比例》非常相似。《神圣比例》于1498年完成、1509年出版,因此丟勒很可能于1506年在意大利逗留期間與這位經常在意大利四處教授數學的帕喬利接觸過,進而看過這部著作。

第二種推測是皮耶羅·德拉·弗朗切斯卡(Piero della Francesca)。潘諾夫斯基指出,丟勒曾經摹仿弗朗切斯卡的“箱子法”以鉆研幾何關系,同時他也創作了與弗朗切斯卡畫作非常相似的幾何練習圖。弗朗切斯卡的著作《繪畫透視法》(De ProspectivaPingendi) 在15至16世紀以抄本的形式流傳,而丟勒的《人體比例四書》中出現了大量與此書相似的內容,說明丟勒應持有該書的抄本。《神圣比例》和《繪畫透視法》都是在歐幾里得《幾何原本》的基礎上寫成的。《幾何原本》在文藝復興時期的再發現讓意大利畫家率先認識到幾何學之于繪畫的重要性,從而引發了創作觀念的轉變,正如保羅·勞倫斯·羅斯(Paul Lawrence Rose) 所言:“幾乎不可能把數學的文藝復興與普遍的文藝復興切割開來,數學和幾何的知識將會影響到每一個領域。”此后,視覺藝術不再是對現實的單純摹仿或個人想象,而是在復興古代知識的基礎上尋找新的藝術理論。丟勒在意大利游歷時不僅摹仿意大利畫家的繪畫風格和色彩筆觸,更把學習重點放在透視法和方法論上,希望從幾何學中習得適用于測量的數學知識。所以,丟勒的幾何學不是數學家的幾何學而是工匠的幾何學,他的畫作中出現了一種不同于意大利藝術的特殊風格,其構圖形式和藝術語言都帶有深刻的德意志烙印。

返回紐倫堡時,丟勒帶回了一本在威尼斯購得的1505年歐幾里得《幾何原理》拉丁語印刷本。他在書本的封面底部畫了自己的徽章,并寫下“于1507年用一個達克特(ducat) 在威尼斯購得此書。阿爾布萊希特·丟勒”。丟勒不斷豐富他的數學藏書,后來更是購入了雷格蒙塔努斯留下的部分書本。雷格蒙塔努斯逝世后,其藏書由學生伯恩哈德·瓦爾特(Bernhard Walther) 和紐倫堡市政府相繼持有。1523年,紐倫堡市政府為了籌措資金建立慈善機構,決定將部分書籍出售,檔案館的記錄顯示:“在13日,我們以10個古爾登(gulden) 將一些瓦爾特的書本賣給了阿爾布萊希特·丟勒,這個價格是由維利巴德·皮爾克海默估算的。”據杰弗里·奇普斯·史密斯(JeffreyChipps Smith) 推測,丟勒擁有兩本歐幾里得的著作,一本是上文提及的1505年印刷本《幾何原理》,另一本是從雷格蒙塔努斯藏書中獲得的《幾何原理》抄本,其他藏書包括阿爾伯蒂《論繪畫》抄本、弗朗切斯卡《繪畫透視法》抄本和維特魯威《建筑十書》。馬克斯·斯特克(Max Steck) 表示丟勒還擁有三本在紐倫堡出版的數學著作,分別是金匠漢斯·施穆特邁爾(Hans Schmuttermayer) 的《尖頂之書》(1490)、馬特烏斯·羅伊澤爾(Matth?us Roriczer) 的《德語幾何學》(1497) 和建筑師洛倫茨·拉切爾(Lorenz Lacher) 的《說明書》(1516),這三本書都與建筑學有關,包含一些幾何學內容。

在掌握了一定的數學知識之后,丟勒于1525年撰寫了他的第一部著作《圓規直尺測量法》。在前言中,丟勒把德意志青年畫家比作在無知中肆意生長的大樹,雖然富有天賦、饒有技藝,但是他們沒有接受過基礎的理論教育,完全憑借直覺和個人喜好進行創作,每當知識淵博的畫家和真正的藝術家看到這些毫無計劃的作品時,都會為他們的無知而失笑,所以丟勒把讀者范圍擴大到“畫家、金匠、雕刻匠、石匠和木匠,以及所有想要了解幾何學的人”。書名中的“圓規”(zirckel,現代德語是Zirkel) 和“直尺”(richtscheyt,現代德語是Richtscheit) 是紐倫堡工匠常用的工具。全書分為四卷:第一卷關于線條,介紹了線條的定義和組成;第二卷關于平面,討論了多邊形的構造、瓷磚圖案和勾股定理;第三卷關于應用數學,包括柱子和紀念碑的設計和建造、日晷和字母的幾何構造;第四卷關于柏拉圖和阿基米德多面體,最后提到了如何用圓規和直尺解決著名的提洛難題。從內容可知,丟勒結合古希臘的數學知識,撰寫了一部適合德意志工匠實際需要的作品。他在第一卷的標題里提到了歐幾里得:“這本書對已經熟知歐幾里得的幾何學的人來說沒有用處。因為這是一本只寫給年輕人看的書,那些從來沒有得到過正確指導的人。”尹相淑(Rangsook Yoon) 指出:“對于丟勒而言,幾何學或者說測量的藝術,已經是用來構建形狀的繪畫工具,更重要的是,它是一種理性的認知工具,揭示出自然的秩序。”為了幫助工匠理解抽象的數學概念,丟勒以一種具象化的方式來改造幾何學,讓他們能在直觀的意義上“看懂”數學。

長期以來,德語中嚴重缺乏專業的數學詞匯,大部分數學著作都以拉丁語寫成。丟勒在《圓規直尺測量法》的書名中使用“測量”(Messung) 一詞時,實際上他的意思是“幾何”(Geometria),后者在當時的德語中是一個相當陌生的詞匯,人們熟悉的詞語是“測量的藝術”(Messkunst) 或者“測量的知識”(Messkunde),他便以“測量”代替“幾何”,Geometria僅出現在第一卷的標題之中。在翻譯內容時,丟勒也注意到翻譯不僅是詞義的傳遞,也需要兼顧不同文化背景下的生活習俗,所以他會使用人們熟知的事物來進行具體解釋,譬如“拋物線”(brenlini) 結合了“燃燒”(brennen) 和“線條”(linie),“雙曲線”(gabellini) 則由“叉子”(gabel) 和“線條”組成。他也會使用工匠熟悉的工具或物品來取名,譬如“圓規線”(zirckel lini) 即“圓形”,“野豬的牙齒”(Eberz?hne) 表示圓弧所形成的角度。丟勒對藝術語言的影響是十分深遠的,威廉·S. 赫克歇爾(William S. Heckscher) 說:“丟勒不得不創造出各種短語,并發明一種擁有大量詞匯的技術性語言,以便用前路德時期的高地德語來表達拉丁語或意大利語中的觀點。”

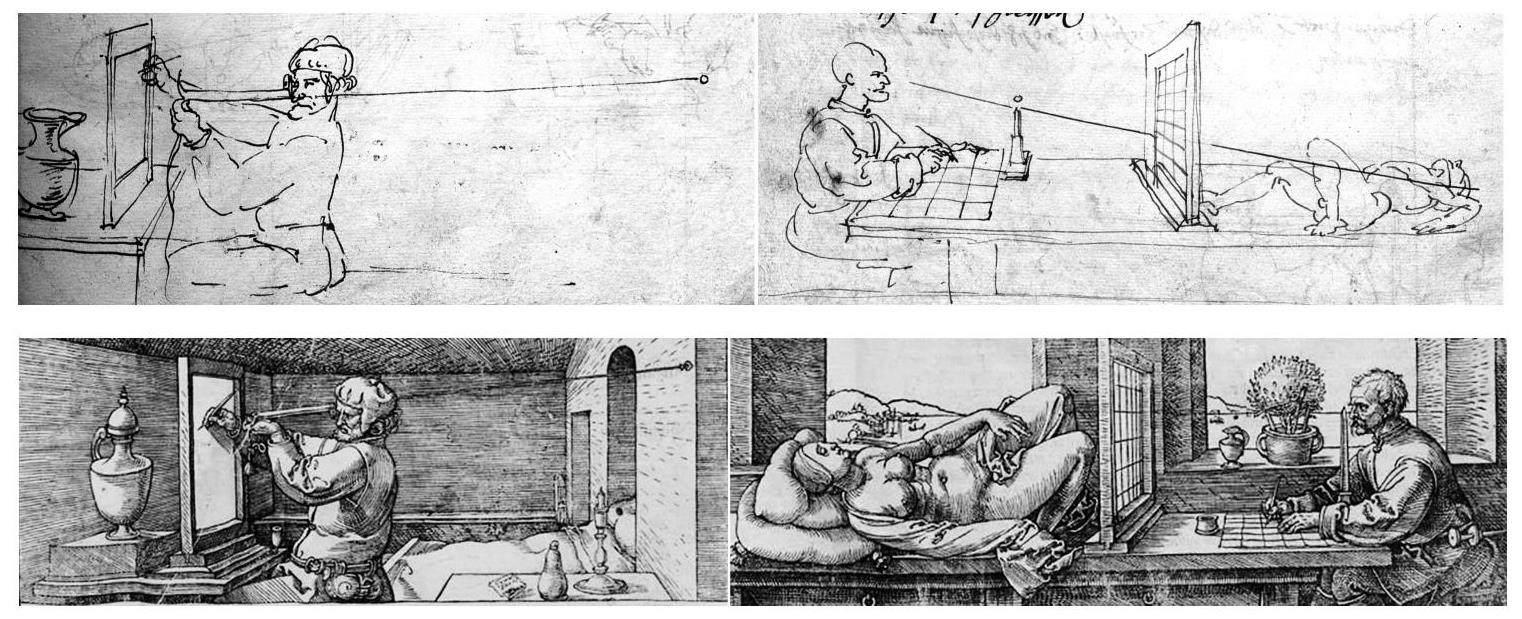

丟勒對數學的具象化處理還表現在透視法測量裝置的設計上,他在自己持有的1525年初版《圓規直尺測量法》中留下了設計新裝置的筆記。該書中有兩個測量裝置插圖,分別為“男子測量圖”和“魯特琴測量圖”,在后者的頁面空白處,丟勒加上了“花瓶測量圖”和“女子測量圖”這兩個設計草圖(圖3),二者與1538年修訂版《圓規直尺測量法》中的裝置十分相似(圖4)。以“女子觀測圖”(圖4右) 為例,丟勒的測量裝置主要由五個部分構成:模特、阿爾伯蒂方格窗、觀測器、觀察者和方格紙。模特躺在枕頭上,阿爾伯蒂方格窗上穿插表示X軸和Y軸的十字線,觀察者通過觀測器定位,然后在面前的方格紙上作畫。弗里德里希·A. 基特勒(Friedrich A. Kittler) 認為,丟勒的透視法裝置與布魯內萊斯基的“小孔透視法”(camera obscura) 不同,更接近阿爾伯蒂在《論繪畫》中提出的方格作畫法,即在畫家與對象之間放置一個繪有平面網格的玻璃板,將對象轉換成確切的數字點,標記在同樣繪有網格的畫布之上。需要指出的是,阿爾伯蒂在描繪方格作畫法的時候僅在文字里提到了這個方法,并沒有將它以圖像的方式表現出來,所以丟勒應該是第一位具象化方格作畫法的畫家。

與丟勒著作同時代的意大利透視法作品有帕喬利的《神圣比例》。帕喬利對透視法的看法主要有兩點:一是應該把透視法納入“四藝”(quadrivium) 之中,因為其研究的是比例問題,可以與幾何、算術和天文學并列;二是把透視法視為理性的愉悅來源,認為“如果音樂滿足的是自然感官之一的聽覺,那么透視法滿足的則是視覺,因為視覺是通向智慧的第一扇門,因此更加尊貴”。帕喬利還指出透視法不僅包含線性透視,也包含結構和顏色,因為“適當的距離和豐富的顏色會讓人感到十分愉快”。丟勒在《圓規直尺測量法》第四卷的最后也介紹了透視法,他沿用了文藝復興時期的藝術理念,即透視法基本等同于光學科學,是視覺、藝術和科學的結合,“我還會講到光和影,以及如何把它們聯系起來使用”。在給出數理化的測量方案之后,丟勒介紹了計算投影的更為簡便的方案。如果將丟勒和帕喬利進行比較的話,可以發現丟勒對帕喬利的作品非常熟悉,同時又傾向于在帕喬利的基礎上推進,直接回歸古典時代去解答藝術測量中的疑難問題。

提洛問題是古希臘幾何學的三大難題之一,也是使用圓規和直尺作圖時必然會面臨的數學問題,而丟勒在第四卷中介紹了該問題的起源,并給出了三個解決方案。他以切割立方體為引子,讓工匠對立方體形態形成初步印象,然后道出提洛問題的起源。雅典人在遭遇瘟疫時向阿波羅求助,后者給他們出了一個數學難題,如果他們能在保持祭壇形狀不變的情況下將祭壇的體積增加一倍,瘟疫便會消失。人們因無法解答該題而向柏拉圖請教,柏拉圖教導他們如何找到與兩條不等長的給定線段成比例的兩條直線,這樣便可以成倍數放大立方體。丟勒表示這個方法可以用于木桶、盒子、輪子、箱子、圖畫等任何想要放大的東西,同時他也宣稱從來沒有人用德語解釋過這個方法,而帕喬利在《神圣比例》中也沒有言及提洛問題。

不同于帕喬利對“神圣比例”(即“黃金比例”) 的追求,丟勒在他的著作中沒有提到“神圣比例”一詞,顯然他尋找的不是完美或神圣的比例。數學理論使他看到“美”是一個擁有多種形式的相對概念,數學方法讓他掌握了更多圖案樣式和繪畫技巧,他在人力所及范圍內以純粹的測量為基礎,尋求藝術作品的新的可能性。丟勒從文字、裝置和圖像三個層面展開對幾何學的具象化處理,將數學理論清晰、準確地呈現在德意志人面前,從而解決數學知識中難以理解的問題。他的作品也成為一種互動的繪畫教學工具,激發和提高了工匠的抽象思維能力,不僅讓他們能夠快速掌握幾何學的結構與應用,也使數學內化為德意志藝術設計的知識體系。此外,丟勒也拓寬了數學的應用范圍,隨后的藝術作品中開始大量出現多面體和幾何符號圖案,這些圖案成為一種創新精神和形式美感的代表,深受大眾喜愛。丟勒的美學觀不僅影響了德意志人,也在16世紀中期逐漸傳播至歐洲其他地區。

三、丟勒美學觀的接受和影響

潘諾夫斯基指出,丟勒的藝術理論建立在“知識”和“實踐”的基礎之上。對丟勒而言,畫家既要掌握自由七藝中的理論和科學知識,也要具備在作坊里操作的實踐能力。此外,他也是最早認識到自己身處重要歷史時刻的人,早在1523年的手稿中,丟勒便以“再生”(widererwaxsung)一詞來描述當時文藝開始復興的現象。他在1525年再次表示:“古代的書籍顯示出希臘人和羅馬人對藝術的尊崇和敬意,盡管它們后來失傳或被隱藏了一千年,直到最近兩百年,這些藝術才被意大利人重新發現。”

丟勒美學觀有兩個特點:一是正確的尺度,二是多樣的文化。對丟勒而言,“藝術的尺度”也是“道德的尺度”,他希望通過提出正確的尺度,在藝術和道德上樹立一個全新的標準,因為正確的測量會帶來好的形式,這不僅體現在繪畫上,也體現在所有事物上。在丟勒的筆記中有這樣一段話:“我聽說希臘七賢教導人們,測量存在于所有事物之中,無論是物質的還是道德的,它都是最好的。而且最高的神如此看重它,使用數字、重量和測量來創造所有被造物,毫無疑問,最接近測量的藝術和方法自然是最高貴和最可敬的。”同時,地理大發現讓丟勒意識到人類文化的多樣性。文化的多樣性讓畫家難以用一種比例、一種標準來概括所有人類,雖然丟勒在《人體比例四書》中沒有在面部輪廓圖像上標注國籍或種族等詞語,但他為不同類型的體態和面孔分別提供了測量方法,既有豐腴的、瘦削的,也有寬臉型、窄臉型,這體現出文藝復興時期面相學研究的特性:不僅通過各種測量方法找到理想化、理論化的符號和范式,更要透過表象辨別出人類最深層的自我本質。在《人體比例四書》第三卷中,丟勒寫道:“在人類種族中,我們會發現各種類型的人,根據膚色的不同,可以塑造出各種不同的形象。”丟勒的美學觀在德意志、法國、意大利和尼德蘭等地都得到廣泛繼承,正確的尺度和多樣的文化成為衡量藝術作品價值的兩個維度,譬如意大利人文主義者巴爾巴羅在寫于16世紀下半葉的《透視法的實踐》一書中沒有提到帕喬利的“神圣比例”,而是采納了丟勒的觀點:“他為不同外貌專門設計了其他的測量方法,我這樣說是為了避免人們以為這些方法是一成不變的。因此,我請學者們去閱讀他的著作。”

丟勒美學的多樣性不僅體現在文化上,在思想和方法上也有所創新,其解釋體系融入了豐富的心理學元素,形象化的數學語言能夠提高藝術概念的留存深度,難易程度不一的指導方案也能有效顧及不同人群的需要。一方面,從阿爾伯蒂到弗朗切斯卡,意大利人文主義者追求的是以正確的方法讓人的眼睛看到物體的實際模樣,這是幾何學對藝術的貢獻的一層含義。另一方面,幾何學也賦予了藝術更為多元的結構和形式,人們的觀察對象從物到人再到抽象概念,這不僅拓展了藝術的研究范疇,抽象結構本身也發展為一種新的藝術符號,讓不可感知和不可觸摸的事物擁有了現實的存在。如果將歐幾里得、帕喬利、丟勒書中的圖像進行對比的話,我們會發現《幾何原理》的內容是純粹解釋性的數學圖形,《神圣比例》在前者的基礎上加入了柏拉圖立方體、人臉側面像和字母設計插圖,讓著作更富有繪畫教學的實用意義,丟勒則讓幾何圖像在視覺力量和美學價值上實現了新的突破。譬如在圓規的幫助下,丟勒的阿基米德螺線擁有多種變體,數學邏輯使幾何圖像獲得了平衡且精確的細膩美感(圖5),從而成為藝術研究的重要對象。

在16世紀,丟勒參與制作或獨立完成的印刷書籍共19部,涉及數學、天文學、文學和宗教等多種題材,其中出版次數最多的是《圓規直尺測量法》,共10個版次。他的美學觀對德意志圖像藝術產生了深遠影響,從16世紀30年代開始便有工匠在他的指導下運用幾何原理撰寫工藝類作品,這類作品一般被稱為“藝術小手冊”。如果對這個時期的藝術書籍加以分析的話,我們會發現至少有10部作品明顯受到了丟勒的影響,其中8部為德意志作品:希羅尼穆斯·羅德勒《一本關于用圓規、直尺或尺子測量的藝術的精美實用的小冊子和指南》(1531)、艾哈德·舍納《模型比例和位置的指導》(1538)、奧古斯丁·希爾施福格爾《對幾何學的真正和全面的指導》(1543)、賽巴德·貝哈姆《藝術和訓練小冊子》(1552)、海因里希·勞滕扎克《關于正確使用圓規和直尺,以及透視法,人和馬匹比例的簡短而全面的指導》(1564)、洛倫茨·斯特爾《幾何學與透視法》(1567)、文策爾·雅姆尼策《正多面體透視圖》(1568)、漢斯·倫克爾《透視法》(1571),這些著作在書名、內容和圖像上都帶有丟勒作品的印記。

丟勒的科學用語同樣獲得廣泛應用,由于他使用“測量”來指代“幾何”,“測量”也在很長一段時間里成為德語著作中的一個常用詞語,尤其是描述借助工具進行測量這一步驟的時候,人們會像丟勒那樣把透視法稱為“測量的藝術”(Kunst des Messens)。丟勒的測量方法在德語作品中被反復提及,工匠試圖在他的基礎上加以改良,譬如羅德勒的書中便出現了類似的觀測裝置。

從16世紀30年代開始,丟勒的著作被陸續翻譯成拉丁語、法語和意大利語。《圓規直尺測量法》首先有的是拉丁語譯本,譯者約阿希姆·卡梅拉里烏斯(Joachim Camer?arius) 曾在維滕貝格大學跟隨宗教改革家菲利普·梅蘭希通(Philipp Melanchthon) 學習希臘語,后來前往紐倫堡新成立的阿吉迪恩文法學校(?gidien gymnasium) 擔任希臘語和拉丁語教師。他翻譯時重新把“幾何”放進了書名,將這部拉丁語譯本命名為“幾何學原理”(institutionum geometricarum),此書于1532年在巴黎出版。卡梅拉里烏斯的翻譯具有重要意義,拉丁語譯作的出現使丟勒的讀者群從德意志人擴展到各地的學者和數學家。在法語譯本方面,丟勒的《人體比例四書》于1557年在巴黎出版,他的透視法裝置也隨之傳播到了法國,薩洛蒙·得·高斯(Salomon de Caus) 在自己的著作中再現了丟勒的繩索測量法裝置。在意大利語譯本方面,柯西莫·巴爾托利(Cosimo Bartoli) 于1537年將卡梅拉里烏斯的拉丁語譯本翻譯成意大利語,但這份手稿沒有正式出版。一般認為在歐洲最具影響力的意大利語譯本是喬凡尼·保羅·加盧奇(Giovanni Paolo Gallucci) 1591年的譯本,這本書曾兩次在威尼斯出版,一直到巴洛克時期都持續發揮著重要影響。

在意大利,巴爾巴羅在傳播丟勒藝術觀的過程中起到了重要的推動作用。他在《透視法的實踐》中多次提到丟勒,譬如該書的第六章來自《圓規直尺測量法》,第八章來自《人體比例四書》。他在舉例陰影的投射時直接說明“我會用阿爾布萊希特·丟勒的例子結束這一部分”,使用的插圖也來自《圓規直尺測量法》第四卷。在《透視法的實踐》的全書插圖中,有五幅來自《圓規直尺測量法》,三幅來自《人體比例四書》。此外,巴爾巴羅也會指出丟勒的不足之處,他認為丟勒在測量人體時過于細致,建議采用一種滿足當前需要的中間方法,即按照人測量身體各部分的方法來計算。巴爾巴羅對丟勒作品的直接使用說明后者的著作在意大利地區已經具有深廣影響,《透視法的實踐》在威尼斯的兩次出版(1568年和1569年) 也擴大了丟勒美學觀的傳播范圍。進入17世紀后,丟勒的藝術觀在尼德蘭地區受到廣泛關注,尼德蘭在出版數量方面也成為僅次于德意志的丟勒作品出版地。從1603到1640年,在阿納姆和阿姆斯特丹出版的丟勒書籍數量多達19部,他的作品全部被介紹到尼德蘭,包括《圓規直尺測量法》《城鎮、城堡和地面內的防御工事》和《人體比例四書》。第一本在尼德蘭出版的丟勒著作是《圓規直尺測量法》(1603),次年便出版了《阿爾布萊希特·丟勒全集》,印刷商揚·揚森(Jan Jansen) 還為該書加上了一個新封面,注明“富有藝術才華的紐倫堡著名數學家、畫家阿爾布萊希特·丟勒的所有作品”。揚森對書稿進行了重新排版,全書多達569頁。從內容上來看,他選用的是丟勒作品的最新版本,譬如《圓規直尺測量法》的1538年修訂版。漢斯·弗雷德曼在其著作《透視法》的前言中也表示:“阿爾布萊希特·丟勒是這些人中最受尊敬的,在我看來,他對自然界的本質研究得最為透徹,并在他的作品中把它表現得最為淋漓盡致……沒有一個尼德蘭人能做到這一點。”

人們在繼承丟勒美學觀的同時也會對他的寫作提出異議,譬如羅德勒宣稱丟勒的書籍“過于理論性和難以理解,只有特別有學問的人才能夠使用它們”。近代早期的“藝術小手冊”不僅接受了丟勒的觀點,也在不同程度上對其加以改造,這主要反映在書籍尺寸和測量方法這兩個方面。在書籍尺寸上,丟勒《圓規直尺測量法》(1538) 的大小是31.9×21.5×4.6厘米,而舍納《模型比例和位置的指導》僅為17.7×13.7×1厘米,后者便于攜帶、價格便宜、易于存儲、無需輔助性解釋,可以直接為不同類型的藝術創作提供指導。在測量方法上,丟勒的人體比例圖包含大量比例符號和數字,舍納在自己的比例圖中不僅簡化了這些內容,也把結構線轉移到人體外部的空間來講解比例,可見前者注重的是測量的精確性,后者則更看重方法的實用性。“藝術小手冊”出現后廣受歡迎,舍納和貝哈姆的作品在16世紀都曾四次再版,數學和藝術的結合也因此變得更加緊密。幾何原理成為青年人提高繪畫技藝的必備知識,也反映出近代早期歐洲以“自學”為導向的技術文獻的興起。

結語

從布魯內萊斯基在圣母百花大教堂門旁舉起鏡子的那一刻起,數學規則便成為藝術的基礎,藝術也被視為知識和科學的一種形式。在《人體比例四書》第三卷的最后,作為16世紀德意志畫家代表人物的丟勒發出了他對美學的追問:“當我們問,如何才能創造出美麗的形象時,有人會說:跟隨大眾的口味。沒有真正的知識,誰能給我們一個可靠的標準?”在丟勒看來,真正的知識是難以獲取的,因為他認為一般的知識容易被削弱,真正的知識隱藏在自然之中,而數學是探索自然的最有效手段,也是終極真理的表述方式。因此,“如果通過幾何學來驗證我們的工作,并證明基本真理,那么全世界都會相信我們……能夠做到這一點的人,理應被視為是擁有上帝賜予的天賦的大師”。

經過丟勒對幾何學的具象化處理,數學成為一門適用于藝術創作的知識,而他本人也成為德意志融合藝術與科學的先行者。歐幾里得在14世紀中期的復興賦予了人們更多想象“空間”的能力,他們也繼而要求在書籍、藝術作品和其他物質文化作品中展現出“空間”的存在。幾何學作為一種媒介可以在個人空間和抽象空間之間搭建橋梁,把外部世界拆分為幾何步驟進而定格在平面之上。正如約瑟夫·馬謝克(JosephMasheck) 所言,阿爾伯蒂在提到方格作畫法時僅將其視為一個虛構的、詩意的想象,丟勒卻能夠把它化為現實,這或許就是他捕捉空間的獨特能力。

① Arnold Hauser,The Social History of Art, Vol. 2, New York and London: Routledge, 1990, pp. 54-55.

② Vgl. Albrecht Dürer,Underweysung der messung mit dem zirckel und richtscheyt, Nürnberg: Hieronymus Andreae,1525.

③ Vgl. Eberhard Schr?der,Dürer: Kunst und Geometrie, Basel: Springer, 1980.

④ Cf. Stephen Luecking,“Albrecht Dürers Celestial Geometry”,Math Horizons, Vol. 25, Issue 3 (2018): 5-7; Al?exander Marr,“Ingenuity in Nuremberg: Dürer and Stabiuss Instrument Prints”,The Art Bulletin, Vol. 100, Is?sue 3 (2018): 48-79.

⑤ “藝術小手冊”自16世紀上半葉開始在德意志出現,書中包含大量富有裝飾性的圖片,讀者可以摹仿圖中的樣式制造物品。Vgl. Julius von Schlosser,Die Kunstliteratur: Ein Handbuch zur Quellenkunde der neueren Kun?stgeschichte, Wien: A. Schroll, 1924, S. 243-245.

⑥ Dante Alighieri,Convivio, trans. William W. Jackson, Oxford: Clarendon Press, 1909, p. 111.

⑦ Leon Battista Alberti,On Painting, trans. Cecil Grayson, New York: Penguin Books, 2004, p. 35.

⑧ Lorenzo Valla,“The Glory of the Latin Language”, in James Bruce Ross and Mary Martin McLaughlin (eds.),The Portable Renaissance Reader, New York: Viking Press, 1953, p. 134.

⑨ Anthony Blunt,Artistic Theory in Italy, 1450-1600, Oxford: Oxford University Press, 1975, pp. 48-49.

⑩ Leonardo da Vinci,The Literary Works of Leonardo da Vinci, Vol. 1, ed. Jean Paul Richter, London: S. Low, Mar?ston, Searle & Rivington, 1883, p. 18.

Eberhard Isenmann,Die deutsche Stadt im Mittelalter 1150-1550: Stadtgestalt, Recht, Verfassung, Stadtregiment, Kirche,Gesellschaft, Wirtschaft, K?ln: B?hlau Verlag, 2014, S. 826-829.

Eugen Kusch,Nürnberg: Lebensbild einer Stadt, Nürnberg: Nürnberger Presse, 1951, S. 170.

Ernst Mummenhoff,“Freie Kunst und Handwerk in Nürnberg”, in Gesamtverein der Deutschen Geschichts ?und Altertumsvereine (Hrsg.),Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen Geschichts ? und Altertumsvereine,Darmstadt: A. Klingelh?ffer, 1906, S. 105-120.

Johann Neud?rffer,Eine kurtze Verzaignus der Werckleute undt Künstler, Merkel Hs 4° 533, S. 23r, 23v, 24r, S.28r-v.

Wolfgang Schmid,Dürer als Unternehmer: Kunst, Humanismus und ?konomie in Nürnberg um 1500, Trier: Porta Al?ba Verlag, 2003, S. 7.

Lothar Schmitt,“Education and Learning among Sixteenth?Century German Artists”,Studies in the History of Art,Vol. 60 (2001): 75.

Ernst Zinner,Regiomontanus: His Life and Work, trans. E. Brown, Amsterdam: North?Holland, 1990, pp. 82, 98,100.

See Owen Gingerich,“Copernicus and the Impact of Printing”,Vistas in Astronomy, Vol. 17 (1975): 202.

Wolfgang von Stromor,“Hec opera fient in oppido Nuremberga Germanie ductu Ioannis de Moneregio: Regio?montanus und Nürnberg 1471-1475”, in Günther Hamann (Hrsg.),Regiomontanus?Studien, Wien: Verlag der ?ster?reichischen Akademie der Wissenschaften, 1980, S. 268.

阿爾伯蒂《論繪畫》的印刷版直到1540年才在巴塞爾由紐倫堡數學家托馬斯·費納托爾(Thomas Vena?torius) 出版,后者是與丟勒共同閱讀雷格蒙塔努斯《論繪畫》抄本的成員之一。See Richard L. Kremer,“Text to Trophy: Shifting Representations of Regiomontanuss Library”, in James Raven (ed.),Lost Libraries:The Destruction of Great Book Collections since Antiquity, New York: Palgrave Macmillan, 2004, p. 81.

Hartmann Schedel,Liber chronicarum, Nürnberg: Anton Koberger, 1493, S. 70r, 113r, 189v, 193r.

Harry G. Aldis,“Book Illustrations”, in Paul A. Winckler (ed.),Reader in the History of Books and Printing, Engle?wood: Greenwood Publishing Group, 1983, p. 115, pp. 114-115.

丟勒在1505年之前為三部書籍繪制過插圖,分別是《啟示錄》(1498)、《瑞典的畢哲的啟示錄》(1502)和《論星球運動的科學》(1504),前兩部的圖像皆以敘事人物為主題,第三部應該是丟勒第一次繪制帶有科學性質的插圖。

Klaus Robering,“Engineering and Mathematical Logic. Another‘Zilsel Casefrom the History of Computing”,in Donata Romizi, Monika Wulz and Elisabeth Nemeth (eds.),Edgar Zilsel: Philosopher, Historian, Sociologist, Ber?lin: Springer, 2022, p. 307.

See Christopher S. Wood,Albrecht Altdorfer and the Origins of Landscape, London: Reaktion Books, 2014, p. 285.

“Book of Wisdom 11:21”,The Second Tome of the Holie Bible Faithfully Translated into English, out of the AuthenticalLatin, Doway: Laurence Kellam, 1610, p. 358.“Proverbs 8:27”,The Second Tome of the Holie Bible Faithfully Translated into English, out of the Authentical Latin, p.279.

Albrecht Dürer,Dürers schriftlicher Nachlass: Auf Grund der Originalhandschriften und theilweise neu entdeckter al?ter Abschriften, Halle: Max Niemeyer, 1893, S. 316, S. 41, S. 297, S. 285.

Pamela H. Smith,The Body of the Artisan: Art and Experience in the Scientific Revolution, Chicago: The University ofChicago Press, 2004, p. 69.

Andrew Morrall,“Dürer and Venice”, in Larry Silver and Jeffrey Chipps Smith (eds.),The Essential Dürer, Phil?adelphia: University of Pennsylvania Press, 2010, p. 114, p. 114.

Moritz Thausing,Dürer: Geschichte seines Lebens und seiner Kunst, Leipzig: E. A. Seemann, 1876, S. 503.

Erwin Panofsky,“Die Perspektive als‘symbolische Form”, in Hariolf Oberer und Egon Verhezen (Hrsg.),Aufs?tze zu Grundfragen der Kunstwissenschaft, Berlin: Verlag Volker Spiess, 1980, S. 123.

Vgl. Albrecht Dürer,Hierinn sind begriffen vier bücher von menschlicher proportion zu nutz allen denen so zu diser kunst li?eb tragen, Nürnberg: Hieronymus Andreae, 1528.

See Paul Lawrence Rose,The Italian Renaissance of Mathematics: Studies on Humanists and Mathematicians from Pe?trarch to Galileo, Geneva: Librairie Droz, 1975, p. 2.

Cf.Euclidis Megarensis philosophi acutissimi Mathematici elementorum libri XV ex traditione Theonis, Bartholomeo Zamber?to Veneto Interprete, Venetiis: Tacuini, 1505. Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Rara, 22.5 Geom 2, http://diglib.hab.de/drucke/22?5?geom?2f/start.htm?image=00003.

Rudolf Mett,Regiomontanus: Wegbereiter des neuen Weltbildes, Leipzig: B. G. Teubner, 1996, S. 136.

Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg,Albrecht Dürers Umwelt: Festschrift zum 500, Nürnberg: M. Edelmann,1971, S. 85.

Jeffrey Chipps Smith,“The 2010 Josephine Waters Bennett Lecture: Albrecht Dürer as Collector”,RenaissanceQuarterly, Vol. 64, No. 1 (2011): 13-15.

Max Steck,Dürers Gestaltlehre der Mathematik und der Bildenden Künste, Halle: Max Niemeyer, 1948, S. 124.

Albrecht Dürer,Underweysung der messung mit dem zirckel und richtscheyt, S. 8, S. 180-181, S. 199-200,S. 168, S. 159.

Michael Friedman,A History of Folding in Mathematics: Mathematizing the Margins, Berlin: Birkh?user, 2018, pp. 33, 38.

Vgl. Albrecht Dürer,Underweysung der messung mit dem zirckel und richtscheyt, S. 9, S. 8.

Rangsook Yoon,“DürersUnderweysung der Messung and the Geometric Construction of Alphabets”, in IngridAlexander?Skipnes (ed.),Visual Culture and Mathematics in the Early Modern Period, New York and London: Rout?ledge, 2017, p. 78.

有學者認為丟勒在寫作過程中可能向好友皮爾克海默請教過翻譯問題,因為他的教育程度不足以讓他獨立完成專業術語的轉化。皮爾克海默曾前往意大利學習,返回紐倫堡后不僅建立了德意志最大的私人圖書館,還把托勒密的《地理學》翻譯成德語。Vgl. Helmut Neuhaus,Nürnberg: Eine europ?ische Stadt in Mittel?alter und Neuzeit, Nürnberg: Selbstverlag des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg, 2000, S. 146.

See Andrea Bubenik,“The Shape of Things to Come: Dürers Polyhedron”, in Andrea Bubenik (ed.),The Persis?tence of Melancholia in Arts and Culture, New York and London: Routledge, 2019, p. 90.

諾姆·安德魯斯首次研究了丟勒本人持有的《圓規直尺測量法》1525年版,并將丟勒在該書上留下的筆記與1538年版進行了詳細的對比分析。Cf. Noam Andrews,“Albrecht Dürers personalUnderweysung der Mes?sung”,Word &Image, Vol. 32, Issue 4 (2016): 409-429.

Friedrich A. Kittler,“Perspective and the Book”, trans. Sara Ogger,Grey Room, No. 5 (2001): 45-47.

Reinhold Martin,“Points of Departure: Notes Toward a Reversible History of Architectural Visualization”, inSabine Ammon and Remei Capdevila?Werning (eds.),The Active Image: Architecture and Engineering in the Age ofModeling, Berlin: Springer, 2017, pp. 6-7.

Luca Pacioli,Divina proportione, die Lehre vom goldenen Schnitt, Wien: C. Graeser, 1896, S. 40, S. 40.

Erwin Panofsky,The Life and Art of Albrecht Dürer, Princeton: Princeton University Press, 1955, p. 242.

Berthold Hinz,Albrecht Dürer: Supplement zur‘Menschlichen Proportion.Die Dresdner Handschrift (1523), Berlin: DeGruyter, 2016, p. 136.

Albrecht Dürer,Hierinn sind begriffen vier bücher von menschlicher proportion zu nutz allen denen so zu diser kunst lieb tra?gen, S. 219.

Daniele Barbaro,Daniele BarbarosPerspective of 1568, trans. Kim Williams and Cosimo Monteleone, Cham:Birkh?user, 2021, p. 362, pp. 337, 357, p. 358.

數據來自“VD 16”數據庫,http://www.vd16.de。

Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts (VD 16), www.vd16.de.

Kirsti Anderson,The Geometry of an Art: The History of the Mathematical Theory of Perspective from Alberti to Monge,New York: Springer, 2007, p. 224.

Hieronymous Rodler,Eyn sch?n nützlich büchlin und underweisung der kunst des Messens, mit dem Zirckel, Richtscheidtoder Lineal, Simmern: Hieronymus Rodler, 1531, S. 55.

Matthias Asche,“Die Universit?t Marburg?Institutionen und Strukturen einer typischen frühneuzeitlichen Lande?suniversit?”, in Wolf?Friedrich Sch?ufele (Hrsg.),Reformation der Kirche?Reform der Bildung: Die Universit?t Marburgund der reformatorische Bildungsauftrag, Münster: Waxmann Verlag, 2020, S. 153.

Cf. Albrecht Dürer,Pictoribus, fabris erariis ac lignariis quatuor his suarum institutionum geometricarum libris, lineas, superfi?cies et solida corpora tractavit, trans. Joachim Camerarius, Paris: Chrestien Wechel, 1532.

Cf. Albrecht Dürer,Les quatre livres de la proportion, des parties et pourtraicts des corps humains, trans. Louis Meigret,Paris: Charles Périer, 1557.

Salomon de Caus,La Perspective, London: R. Barker, 1611, pp. 61, 105.

Judith Bryce,Cosimo Bartoli (1503-1572): The Career of a Florentine Polymath, Geneva: Librairie Droz, 1983, pp.177-178.

Cf. Albrecht Dürer,Della simmetria dei corpi humani, libri quattro, trans. Giovanni Paolo Gallucci, Venezia: Domeni?co Nicolini da Sabbio, 1591.

數據來自“通用短標題目錄”(Universal Short Title Catalogue) 數據庫,https://www.ustc.ac.uk/。

Cf. Jan Jansen,Opera Alberti Dureri. Das ist, Alle Bücher des weitberühmbten und Künstreichen Mathematici und MahlersAlbrechten Durers von Nürenberg, Arnhem: Jan Jansz, 1604.

See Hans Vredeman,Perspective, Leiden: Hendrik Hondius, 1605, p. 11.

Vgl. Hieronymous Rodler,Eyn sch?n nützlich büchlin vnd vnderweisung der kunst des Messens, mit dem Zirckel, Richts?cheidt oder Lineal, Simmern: Hieronymus Rodler, 1531, S. aiir.

Erhard Sch?n,Unterweisung der proportion und stellung der possen, Nürnberg: Christoph Zell, 1542, S. 26.

Jaya Remond,“Artful Instruction: Pictorializing and Printing Artistic Knowledge in Early Modern Germany”,Word &Image, Vol. 36, Issue 2 (2020): 101-104.

Vgl. Albrecht Dürer,Dürers schriftlicher Nachlass: Auf Grund der Originalhandschriften und theilweise neu entdeckter al?ter Abschriften, S. 222, S. 222.

Michael J. Sauter,The Spatial Reformation: Euclid Between Man, Cosmos, and God, Philadelphia: University of Penn?sylvania Press, 2019, p. 26.

Joseph Masheck,Modernities: Art?matters in the Present, University Park: Pennsylvania State University Press, 1993,p. 17.

作者單位中國人民大學歷史學院

責任編輯吳青青