數字經濟、結構轉型與共同富裕

摘 要: 逐步實現全體人民共同富裕是新時代中國共產黨人面臨的全新的執政考驗。近年來迅猛發展的數字經濟不僅直接推動了我國共同富裕進程,還通過促進經濟結構轉型升級釋放出了共同富裕賦能效應,但其“共同度效應”明顯弱于其“富裕度效應”。而較高的市場化水平和財政科技支持力度有助于數字經濟發揮縮小收入差距、促進共同富裕的作用。因此,在邁向實現共同富裕的新征程上,既要充分發揮數字經濟做大“蛋糕”的作用,又要更加重視其分好“蛋糕”的功能;加強數字經濟與實體經濟深度融合發展,推動經濟結構數字化轉型;建設全國統一大市場,推進城鄉融合發展,統籌區域協調發展,為數字經濟發揮共同富裕促進效應營造寬松和諧的市場環境,為全體人民搭建共富平臺;不斷加大對于數字科技企業的財政支持力度。

關鍵詞: 數字經濟;結構轉型;共同富裕

中國脫貧攻堅戰已取得了決定性勝利,八千多萬絕對貧困人口如期脫貧。然而,我國區域之間、城鄉之間、行業之間以及階層之間的貧富差距依然較大,踏上新征程的共產黨人面臨著更加嚴峻的執政考驗——帶領全國各族人民實現共同富裕。回顧新中國史和共產黨史可以看出,實現全國各族人民共同富裕是歷代共產黨人矢志不渝并為之接續奮斗的偉大目標與終極夢想。黨的十八大以來,黨中央把握發展階段新變化,把逐步實現全體人民共同富裕的目標擺在更加重要的位置。2021年7月在慶祝中國共產黨成立100周年大會上,習近平總書記再次明確提出了黨在新征程上的歷史任務:消除貧困、改善民生,實現共同富裕。

近年來,伴隨著互聯網、大數據和人工智能等新一代信息技術的迭代更新, 數字經濟發展突飛猛進,已然成為推動世界經濟增長新舊動能轉換、重塑世界經濟格局的重要力量。中國的數字經濟發展也日新月異,據中國信息通信研究院發布的《中國數字經濟發展白皮書》,2021年中國數字經濟規模已達45.5萬億元,2012—2021年期間平均增速為15.9%,占GDP的比重由20.9%提升至39.8%[1]。蓬勃發展的數字經濟正好與我國奮力推進高質量發展、實現共同富裕的關鍵時期相交匯,“數字經濟”與“共同富裕”成為當前經濟社會生活中的高頻詞。由此,我們不禁要問,作為繼農業經濟和工業經濟之后的全新經濟形態,數字經濟發展有利于實現我國的共同富裕目標嗎?若是,其背后的作用機理又是什么?

在歷經長達30余年的高速增長之后,近年來中國經濟增速明顯放緩,妨礙了我國共同富裕進程的順利推進。毋庸置疑,除了世紀疫情、地緣政治、局部沖突、百年變局以及為提升增長質量而主動減速等因素外,經濟結構自身失調也“難辭其咎”。所謂經濟結構,就是“在時間和空間里有確定位置的一個經濟整體的特性的那些比例和關系”[2],體現經濟體各個組成部分間的相互關系,涉及生產、分配、流通與消費等不同領域與不同環節,在宏觀經濟運行中的作用至關重要。假如經濟結構失調是近年來中國經濟增長乏力進而影響共同富裕的重要原因之一,那么,我們不禁要進一步追問:當前蓬勃發展的數字經濟有利于破解我國的經濟結構問題嗎?經濟結構轉型升級是否有利于實現共同富裕目標?經濟結構轉型升級在數字經濟促進共同富裕中又發揮了什么樣的作用?對于這些問題的考察與探索,有利于為數字經濟的共同富裕效應研究提供經驗證據,在實踐層面為我國實現共同富裕目標找尋具體路徑。

一、文獻回顧

近年來,隨著數字經濟蓬勃發展,“數字經濟”相關研究成果不斷涌現。與本文密切相關的文獻主要有三個方面:一是數字經濟概念內涵及其水平測度。最早提出“數字經濟”概念的學者Tapscott認為,數字經濟是一個廣泛運用信息通信技術(ICT)的經濟系統[3]。2016年G20杭州峰會指出,數字經濟是以數字化信息與知識作為關鍵生產要素,以現代信息網絡為重要載體,以信息通信技術的有效使用作為效率提升和經濟結構優化的重要推動力的一系列經濟活動。伴隨著數字經濟的迅速發展,學者們通過構建指標體系對數字經濟發展水平進行了實證測度。張騰等直接用數字普惠金融指數表征數字經濟水平[4];張錕澎等從城市信息基礎設施、城市服務、城市治理和產業融合等五個維度測度城市數字經濟發展指數[5];趙濤等從互聯網發展和數字普惠金融兩方面測度了2011—2016年中國222個城市的數字經濟綜合發展水平[6];許憲春等從數字化賦權基礎設施、數字化媒體、數字化交易和數字經濟交易產品四個維度測度并比較了世界主要經濟體的數字經濟水平[7]。

二是互聯網、數據要素、數字技術、數字普惠金融以及數字經濟的共同富裕效應。互聯網使用具有收入溢價效應,而且低收入群體能從互聯網使用中獲得更高的收益。數據要素是數字經濟時代生產要素的新形式,將對財富分配格局產生根本性變化[8]。數字基礎設施建設和數字技術通過降低交易成本、推動要素流動,顯著降低了家庭陷入多維貧困的概率[9]。改善就業環境、增加勞動報酬、提高就業能力、提升產業全要素生產率是數字經濟影響共同富裕的機制渠道 [10]。數字經濟通過促進區域產業分散化、城鄉協調以及建設全國統一大市場,提供共富平臺,縮小城鄉收入差距[11]。但也有學者研究認為,數字經濟的發展可能會因平臺壟斷和數字鴻溝顯著加深收入不平等程度[12]。

三是數字經濟與結構轉型和共同富裕的相互關系。互聯網發展正向促進了產業結構高度化和合理化[13]。數字經濟通過消費需求效應和激勵城市研發創新促進產業結構優化升級[14],通過提高資源配置與能源利用效率、影響要素結構和產業結構促進經濟結構轉型升級。數字技術與生產部門的集成整合將通過資源錯配改善、創新能力提升與融資約束緩解提升產業轉型速度、推動產業結構高度化和產業結構合理化[15]。數字金融能促進資源型地區產業結構高級化,但對產業結構合理化并未產生顯著影響。關于產業結構與收入分配和共同富裕的關系,有學者研究認為,產業結構調整影響了生產要素收入分配格局;合理的產業結構能夠直接縮小城鄉收入差距,也能夠通過就業結構間接縮小城鄉收入差距[16]。

綜上所述,現有文獻為本文研究提供了理論基礎與多維視角,但在數字經濟的共同富裕效應問題上分歧較大,且有兩方面不足:一是絕大多數文獻對“共同富裕”概念內涵的理解過于簡單化,直接將“共同富裕”等同為“收入差距”,從而在共同富裕水平測度指標選擇上失之偏頗。事實上,“共同富裕”的內涵和外延比“收入差距”更加豐富與寬泛。二是現有文獻分別以產業結構、非農就業、人力資本、要素流通以及金融信貸為中介變量考察數字經濟促進共同富裕的實現機制,但這些變量都只是經濟結構的某個具體側面,并不足以代表“經濟結構”。作為一種全新的經濟發展模式,數字技術及數字經濟已滲透到生產、消費、交換和流通等經濟活動的各個領域,深入影響和全方位型塑著經濟結構。數字經濟重塑經濟結構,經濟結構變化引起生產要素配置模式與效率變化,進而產生不同的生產要素報酬率,最終影響社會收入分配格局與分配結果。因此,從單側面進行研究,不能全面把握與準確評估數字經濟促進共同富裕的具體機制。基于此,本文將在重新厘定“共同富裕”內涵的基礎上,以“經濟結構”這一更為宏觀和綜合性的視角揭示我國數字經濟促進共同富裕的“結構之謎”,以期為當前中國政府穩增長調結構、建設數字中國以及實現共同富裕目標提供實證依據。

二、數字經濟促進共同富裕的理論機制

所謂“共同富裕”,是“所有人”或“一切社會成員”的富裕,是徹底消滅私有制與消解勞動異化后的人的復歸,是社會主義國家實現人的自由全面發展的必由之路[17]。“天道均平”“天下大同”等共同富裕思想在中國社會由來已久。以全心全意為人民服務為宗旨、以實現共產主義為終極目標的中國共產黨,從成立之日起就肩負著實現中華民族共同富裕的歷史使命[18]。“共同富裕”包含“共同”和“富裕”兩層含義,富裕是指在生產力高度發達條件下社會財富能充分滿足人們較高生活水平需要的經濟社會發展狀態,“共同”則具有同步、共享、公平以及差距微小等深刻意涵,“共同富裕”與“少數人富裕”和“貧富懸殊”等概念相對應,特指所有社會成員都平等享有富裕生活的經濟社會發展狀態。“富裕”是共同富裕的前提條件,主要表現為生產力水平高、經濟增長速度快、社會產品豐富并能滿足人們的生活需要。在生產力水平低下、經濟增長緩慢、社會財富匱乏的社會里,無從談起共同富裕;“共同富裕”是富裕的價值取向,是社會財富的分配結果與狀態,是所有社會成員共享發展機會與社會財富、貧富差距微小的經濟社會發展狀態。共同富裕既是共享的富裕又是富裕的共享,是經濟發展和成果共享的有機統一。要實現富裕,必須大力發展社會生產力、創造更多物質財富,即先要做大“蛋糕”;要實現共同富裕,則必須在做大“蛋糕”的基礎上通過完善頂層制度設計分好“蛋糕”,實現社會成員共享“蛋糕”。

(一)數字經濟促進共同富裕的直接效應

以互聯網、大數據、區塊鏈、云計算和人工智能為主要內容的數字技術是數字經濟發展的基礎與前提。作為一種賦能型的新生產要素和新生產力,數字技術本質上是互聯網、人工智能和大數據等技術驅動社會生產變革進而不斷提升全要素生產率的過程[19]。數字基礎設施建設能促進非農就業、推動企業技術創新,進而推動經濟增長。由大量高新技術產業組成的數字產業構成強大的經濟增長內生動力,催生新產品、新服務、新業態和新模式,提高企業生產效率、降低生產成本、減少信息不對稱和交易費用,創造新的就業崗位,優化生產、流通、消費和分配全過程。產業數字化通過促進傳統產業技術進步、推動生產流程靈活化與管理流程高效化、推動實現消費對象精準化,從而賦能傳統產業推動經濟增長[20]。數字技術和數字經濟提升全要素生產率、降低生產成本與交易費用以及賦能傳統產業技術改造,無疑都將有助于做大“蛋糕”。

數字技術有利于緩解教育資源不均、普及健康知識和提升醫療效率、賦能智慧養老產業,從而保障全體居民分享共同富裕“蛋糕”。數字化轉型通過生產率效應和就業創造效應提高了企業營業總收入和勞動收入份額,縮小了勞動收入和資本收入差距。數字經濟通過催生新業態,創造更多就業崗位,從而提高低收入群體收入;通過打破生產要素流通壁壘、推動要素優化配置,降低收入不平等程度;通過利用數字化治理完善社會保障制度,縮小貧富差距。數字經濟還可促進區域產業分散化、城鄉協調以及建設全國統一大市場,推動均衡性增長,從而分好共同富裕“蛋糕”[21]。由此,本文提出推論1。

H1:數字經濟既能推動經濟增長,又能縮小貧富差距,從而有利于推動實現共同富裕。

(二)數字經濟促進共同富裕的間接效應

共同富裕的前提是做大“蛋糕”,即提升經濟增長速度,創造出更多社會財富,而結構因素是長時期以來影響中國經濟增長速度的重要因素[22]。經濟結構有廣義與狹義之分,狹義上的經濟結構即產業結構,而廣義上的經濟結構至少還包含人口結構、投資消費結構、外貿結構、能源結構以及金融結構。作為全新的經濟發展模式,數字經濟已經滲透到人類經濟生活的各個領域,正在不斷改變和型塑著廣義上的經濟結構。經濟結構轉型引致生產要素配置結構發生變化,而生產要素配置結構變化又將影響社會收入分配格局。

隨著數字經濟與實體經濟不斷融合發展,數字經濟通過重塑需求端與供給端,開拓產業發展新空間,催生產業發展新領域,促進產業結構合理化;通過提升供給質量與效率、推動消費升級和培育出口優勢,引導資源從低生產效率部門流向技術效率更高的新業態部門[23],促進產業結構高級化。產業數字化強化了生產部門間的關聯,推動產業協調發展;數字產業化更是直接推動以勞動密集型、重工業為主的產業結構向技術含量高、環境友好型為主的產業結構轉移[24]。產業結構合理化與高級化伴隨著生產要素優化配置,生產要素優化配置意味著以生產要素貢獻度為標準的財富分配過程與分配結果的持續優化,從而縮小收入差距。

數字經濟已經滲透到經濟活動的各個領域。經濟活動由無數個人來執行和完成,因此,數字經濟須借助于個人方能對經濟活動產生影響。在特定的經濟活動場域中,無數單個人的生產生活行為相互交織、相互影響,型塑成經濟學與社會學意義上的“人口結構”“人口結構”是人口密度、人口產業結構、人口年齡結構、人口消費結構、人口城鄉結構、家庭規模、人口流動以及人口教育文化素質等各個子結構的總和。本文僅探討數字經濟對人口結構總體轉型的影響。。數字經濟主要通過提升人力資本(即人口文化素質與技能水平)影響人口結構。數字技術對經濟生活各個環節的滲透,使得社會個體能更加及時、迅速與便捷地獲取知識與技能;同時,人工交互與人工智能加強了深度學習、標簽學習以及非規則學習等組織形態,社會個體人力資本水平得以不斷提升,從而從整體上促進了人口結構向質量型與效益型轉變。人口結構向質量型和效益型轉變,有利于重塑財富分配機制,優化財富分配格局,推動勞動者在知識與技能的提升中獲得更多收入,從而縮小貧富差距[25]。

改革開放以來中國投資消費結構長期失衡,呈現出高投資低消費特征。長時期的消費不足制約居民生活水平的持續提升。數字經濟發展通過優化企業生產經營流程、整合地區間優勢生產要素資源、降低企業盈利波動性,減少信息不對稱、融資約束和代理成本,提升企業投資效率[26];另一方面,數字經濟依托數字技術促進生產與消費在時空上進一步分離,降低交易成本、創造全新消費模式,打造消費新場景,從而推進全社會消費需求增長和消費結構優化[27]。投資消費結構優化推動投資效率提升,從而能將更多的經濟資源配置到生活消費品生產領域,創造出更多更高質量的消費品,提升中低收入階層消費可及性;而且,隨著我國勞動力無限供給時代的終結,資本、勞動力以及其他要素的相對價格變化引致投資消費結構朝著有利于勞動力的方向變化,推動工資普遍上漲,從而提高主要靠工資維持生計的中低收入階層的經濟收入,縮小貧富差距。

數字經濟催生新產業、創造新產品、提供新服務,不斷優化外貿商品結構,推動進出口發展,拉動經濟增長。數字化的出口型企業技術復雜度不斷提高,有利于提高出口產品附加值,提升出口產品競爭力,增加出口創匯收入。數字技術邊際成本遞減及其便捷性、數字經濟的普惠性及其高覆蓋性,推動不同性質與規模的企業擁有更加平等的對外貿易機會,有利于中小企業通過進出口增加營業收入。數字技術和數字經濟有利于推動外貿出口市場結構多元化與分散化,拓展外貿市場從而促進經濟增長;有利于克服區位劣勢,改變外貿國內地域結構,使我國中西部等內陸地區獲得了更多對外貿易機會。依賴于互聯網與互聯網技術的數字貿易有利于降低出口貿易成本,提高貿易效率[28],拉動經濟增長。總而言之,通過促進對外貿易發展和優化外貿結構,數字經濟不僅有利于做大經濟“蛋糕”,而且有利于縮小區域間和市場主體間的收入差距。

數字技術催生了諸如儲能技術、智能電網、智慧交通以及分布式用能系統等能源行業的新技術與新產業,推動能源行業數字化管理、集約化開發和高效化利用水平,降低可再生能源的開發運營成本,提高潔凈燃料的消納水平,優化能源供給結構[29]。應用大數據、云計算和人工智能等數字技術實時監測和精準預測,促進能源優化配置,提高清潔能源使用比重,驅動能源結構低碳化轉型。數字經濟能顯著抑制能源消費量,改變能源生產結構、優化能源消費結構以及加速新能源開發[30]。生活用能可支付性、能源服務可獲得性、用能清潔性等用能差異是中國區域、城鄉和不同收入群體間貧富差距的重要表現,而用能差異的主要致因即為能源供給結構單一與供給價格偏高。快速發展的數字技術和數字經濟有利于豐富能源供給結構、提升用能可支付性和能源服務可獲得性、提高用能清潔性,縮小用能能力和用能水平差異,從而推動共同富裕。

數字經濟尤其是數字普惠金融,通過影響供給與需求兩側對金融市場和金融結構帶來了深刻變化。以移動互聯網、云計算、人工智能與大數據等新型數字技術為核心的數字經濟具有更強的地理穿透性與低成本優勢,可降低傳統金融對物理網點的高依賴性,增加金融服務覆蓋面,有助于發揮數字金融的普惠性優勢。數字普惠金融通過降低金融交易成本、緩解金融排斥以及促進技術創新推動經濟增長;通過提升金融服務的觸達性及其效率,降低融資門檻和發揮減貧效應;通過提升支付便利性和緩解流動性約束促進居民消費,通過改善農村居民創業行為、帶來創業機會均等化等方式提升農村低收入家庭收入,從而實現全社會的包容性增長[31]。數字普惠金融具有成本低、效益高和服務便捷等特征,有助于優化金融資產配置、改善中小企業融資環境,縮小收入差距。基于以上分析,本文提出推論2。

H2:數字經濟通過促進產業結構、人口結構、投資消費結構、外貿結構、能源結構以及金融結構轉型升級推動實現共同富裕。

(三)市場化水平和財政科技支持的調節效應

數字經濟以數字化的知識和信息作為關鍵生產要素,數據要素市場化是數字經濟發展的重要前提。市場化水平高低在較大程度上影響著數據要素市場化,較高的市場化水平會加速信息、數據等生產要素的多向流動;市場能夠為數字經濟驅動的知識共享和溢出起到“加持”效用[32]。數字經濟的零邊際成本性、規模收益遞增性及其正外部性等優勢的充分發揮有賴于較高的市場化水平,市場化水平較高地區的數字經濟發展水平也就相應地越高。另一方面,較高的市場化水平有利于提升全要素生產率、促進勞動力等要素優化配置,從而提高經濟增長效率、夯實共同富裕的物質基礎。當然,伴隨著市場化改革的深入推進,也有可能會出現市場調節與政府調控的失衡、市場配套機制不完善以及過度競爭等問題,反而抑制了生產要素的自由流動,進而拉大收入差距。由此,本文提出推論3a。

H3a:數字經濟的共同富裕效應受市場化水平的影響而呈現異質性,充分發揮有效市場的作用有利于提升數字經濟的共同富裕效應。

數字經濟科技含量高,需要較高水平的科技創新支撐。科技創新通過推動核心技術創新及應用、推進數字化平臺建設實現數字經濟創新與經濟增長。財政科技投入對數字經濟發展具有數字科技創新促進效應和數字基礎設施支撐效應,是一個國家數字科技創新的重要資金來源。科技創新有數字科技創新和非數字科技創新之分,而且非數字科技創新先于數字科技創新而存在和發展,在投入力度處于較低水平時,財政科技投入往往為非數字科技創新所“俘獲”,從而阻礙數字經濟的發展速度[33]并影響其發揮縮小貧富差距之功能。由此,本文提出推論3b。

H3b:數字經濟對實現共同富裕的促進作用受財政科技投入力度的影響而呈現異質性,較高的財政科技支持力度方能助推數字經濟發揮共同富裕效應。

三、數字經濟的共同富裕效應實證

前文理論分析結論表明,數字經濟既可直接促進我國共同富裕,又能借助于經濟結構轉型升級間接推動實現共同富裕。而且,市場化發展水平和財政科技支持在數字經濟推動實現共同富裕中也發揮著重要的調節作用。本部分將進一步實證分析數字經濟、經濟結構與共同富裕三者間的相互關系。

(一)計量模型設定、變量選擇與數據說明

1.計量模型設定

本部分基于中國2000—2021年30個省(區,市)(港澳臺和西藏除外,下同)面板數據,建立如下計量模型實證檢驗數字經濟的共同富裕效應。

(1)基準回歸模型。

icpit=α0+α1deiit+∑αjcontrol+εit+μi+ωt(1)

其中,下標i表示各省(區,市),t表示年份,icp為共同富裕指數,dei為數字經濟發展水平指數,control為一組控制變量,包括政府規模、經濟發展水平、城鎮化水平、創新能力、營商環境、物價波動以及就業狀況等;α0為常數項,εit為隨機干擾項,μi為個體效應,ωt為時間效應。

為進一步分析產業結構、人口結構、投資消費結構、對外開放度、能源結構以及金融結構6個子結構演進變化的共同富裕效應,構建如下模型:

icpit=α0+α1indit+α2popit+α3adit+α4ouit+α5esit

+α6fsit+∑ajcontrol+εit+μi+ωt(2)

其中,ind,pop,ad,ou,es,fs分別表示產業結構、人口結構、投資消費結構、對外開放度、能源結構和金融結構;α1,α2,α3,α4,α5,α6為模型回歸系數。

(2)中介效應模型。為進一步檢驗經濟結構轉型是否在數字經濟推動共同富裕中發揮了中介效應,本文構建如下中介效應模型。

iesit=β0+β1deiit+∑βjcontrol+εit+μi+ωt(3)

icpit=0+1deiit+2iesit+∑jcontrol+εit+μi+ωt(4)

式(1)、式(3)和式(4)中,iesit為通過合成法而得的經濟結構指數;α1表示數字經濟促進共同富裕的總效應;1表示數字經濟助推共同富裕的直接效應;β1表示數字經濟對經濟結構轉型升級的促進效應;2表示經濟結構轉型升級在數字經濟促進共同富裕中的中介效應。若系數β1和系數2均顯著,表明經濟結構轉型升級是數字經濟發揮共同富裕效應的重要推動因素。

(3)調節效應模型。本文將利用面板門檻回歸模型驗證前文H3a和H3b,以市場化水平和財政科技支持力度作為門檻變量,構建如下面板門檻模型:

icpit=ρ0+ρ1deiitIthritSymbolcB@γ+ρ2deiitIthritgt;γ+

∑ρjcontrol+εit+μi+ωi(5)

其中,thr表示門限變量,包括市場化水平(mar)和財政科技支持力度(stsi);I為指標函數,γ為具體的門限值,εit為殘差項,μi為個體效應,ωt為時間效應。

2.變量選擇與數據說明

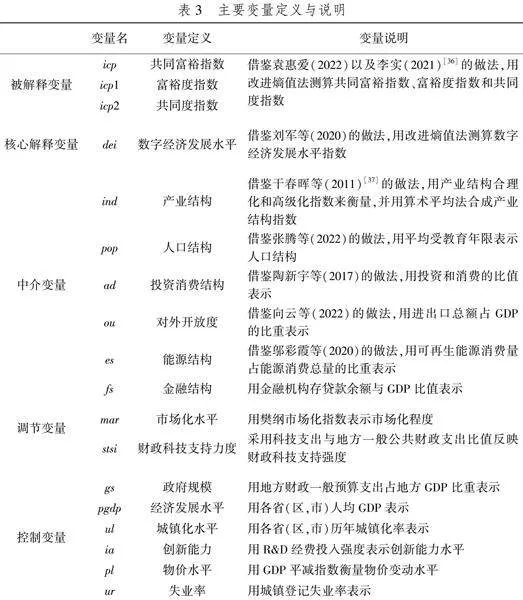

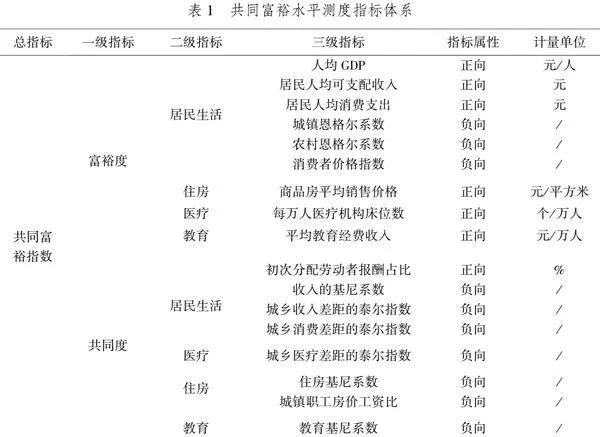

(1)被解釋變量:共同富裕水平指數受限于篇幅,本部分不再呈現共同富裕指數和數字經濟發展水平指數的測算過程及結果,備索。。目前學界關于共同富裕水平測度指標體系構建尚未達成一致意見,結合前文對于共同富裕內涵的理解,參考袁惠愛等的研究,從富裕度和共同度兩個維度、從居民生活、住房、醫療和教育四個方面構建測度指標體系 [34],并運用改進熵值法測算全國各省(區,市)的共同富裕水平指數(見表1)。

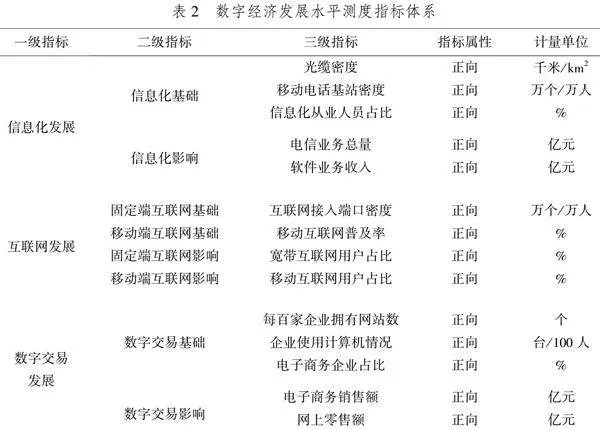

(2)核心解釋變量:數字經濟發展水平。目前關于數字經濟發展水平的測度指標體系的構建仍未統一。本文認為,作為一種全新經濟模式,數字經濟發展水平最直觀地體現在數字經濟發展基礎與發展影響兩個方面。借鑒劉軍等的做法,結合數據的可得性,本文采用如表2所示的從信息化發展、互聯網發展以及數字交易發展三個維度構建指標體系,并運用改進熵值法測度各省(區,市)數字經濟發展水平 [35]。

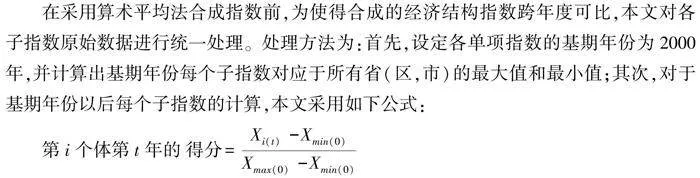

(3)中介變量:經濟結構指數表3中列出了經濟結構指數的各個子結構,在后文回歸分析中將使用合成的經濟結構指數。。本文的經濟結構指數是由產業結構、人口結構、投資消費結構、對外開放度、能源結構以及金融結構6個子結構指數通過合成而得。結構指數的合成方法較多,其中算術平均法、幾何平均法和主成分法較為常見。本文比較了主成分法、幾何平均法以及算術平均法等幾種指數合成方法,并鑒于以下幾方面原因:第一,本文首先考察了各子結構指數間的相關系數,發現其相關系數最大為0.27,其他相關系數的絕對值基本都在0.30以下;其次考察了方差膨脹因子(VIF),發現各子結構指數的膨脹因子最大為2.56,表明子結構指數間不存在多重共線性問題,不符合主成分分析法的降維條件;第二,由于本文采用面板數據,隨著時間推移與數據變化,子結構指數的權重將發生相應變化,導致合成的經濟結構指數跨年度不可比;第三,幾何平均法僅適用于具有等比或近似等比關系的數據,因此,主成分法和幾何平均法均不適用于本研究,本文將采用算術平均法將6個子指數合成為最終的經濟結構指數(見表3)。

在采用算術平均法合成指數前,為使得合成的經濟結構指數跨年度可比,本文對各子指數原始數據進行統一處理。處理方法為:首先,設定各單項指數的基期年份為2000年,并計算出基期年份每個子指數對應于所有省(區,市)的最大值和最小值;其次,對于基期年份以后每個子指數的計算,本文采用如下公式:

第i個體第t年的得分=Xi(t)-Xmin(0)Xmax(0)-Xmin(0)

其中,Xi(t)為某個指標第i個省(區,市)的原始數據,Xmax(0)為所有30個省(區,市)基年(2000年)某個指標相對應原始數據中的最大值;Xmin(0)是對應原始數據中的最小值。最后,采用算術平均法(單項指數的權重為1/6)將產業結構、人口結構、投資消費結構、對外開放度、能源結構以及金融結構6個子結構指數合成經濟結構綜合指數。

(4)調節變量。選取市場化水平和財政科技支持力度作為調節變量。財政科技支持力度用財政科技支出與地方財政一般支出的比值表示,市場化水平用樊綱市場化進程指數表示。

(5)控制變量。為全面考察數字經濟助推共同富裕的實際效應與作用機制,本文選擇了如下幾個控制變量:第一,政府規模,用財政支出占地方GDP比重表示;第二,經濟發展水平,用人均GDP指標來衡量;第三,城鎮化水平,用各地城鎮人口占該地區年末總人口比重表示;第四,創新能力,用各地Ramp;D經費投入強度來表示;第五,營商環境,用外商直接投資水平表示;第六,物價穩定水平,用以2000年為基期的歷年GDP平減指數表示;第七,就業水平,用城鎮登記失業率表示。第1和第2個控制變量中所使用的GDP均以2000年為基期做平減。

本文實證研究的原始數據主要來源于《中國統計年鑒》、30個省(區,市)的統計年鑒、《中國財政年鑒》、《中國金融年鑒》、《中國教育統計年鑒》、《中國固定資產投資統計年鑒》、《中國能源統計年鑒》、《中國科技統計年鑒》、《中國高技術統計年鑒》、《中國人口統計年鑒》、《中國房地產統計年鑒》、《中國信息年鑒》、《中國信息產業年鑒》、《中國第三產業統計年鑒》、中經網數據庫、前瞻數據庫等,個別缺失數據采用線性或者均值插值法補齊。

(二)實證結果分析

1.描述性統計

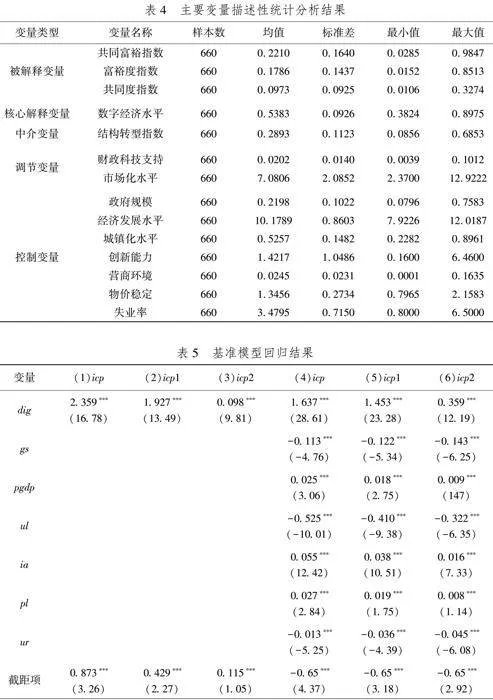

從表4可看出,共同富裕指數最小值和最大值分別為0.0285和0.9847,充分表明中國30個省(區,市)的共同富裕水平差距明顯;數字經濟發展水平最小值和最大值分別為03824和08975,也表明省(區,市)間數字經濟發展差距較大;結構轉型指數最小值和最大值分別為0.0856和0.6853,同樣表明省(區,市)間經濟結構轉型升級水平差距較為明顯。

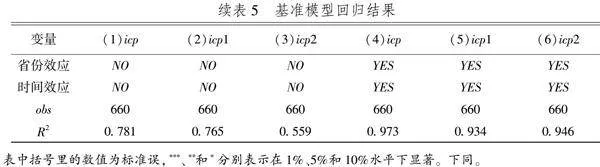

表5報告了數字經濟促進共同富裕的基準估計結果。列(1)~列(3)表示未加入控制變量的情況下,數字經濟發展對于共同富裕、富裕度和共同度的直接影響效應,回歸系數均為正值,且均在1%水平下顯著,表明考察期間數字經濟發展有力地推動了我國共同富裕進程;列(4)~列(6)為在加入系列控制變量以及時間與省(區,市)固定效應的回歸結果,R2較之前均有明顯提升,且回歸系數仍然顯著為正,表明考慮不同省級行政區、不同年份以及政府規模、經濟發展水平、城鎮化水平等差異的情況下,數字經濟仍然發揮出了顯著的共同富裕促進效應。從回歸系數來看,數字經濟對于共同富裕的總體效應大于其富裕度效應和共同度效應,而且共同度效應明顯小于富裕度效應,充分表明數字經濟在做大“蛋糕”方面作用較為突出,但在分好“蛋糕”方面仍有較大的提升空間。

表中括號里的數值為標準誤,***、**和*分別表示在1%、5%和10%水平下顯著。下同。

2.基準回歸結果

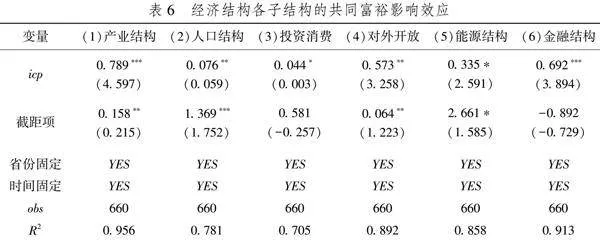

表6報告了經濟結構中各子結構對于共同富裕的促進效應。可看出,各子結構對于共同富裕均具有顯著的促進作用,其中,產業結構和金融結構對于共同富裕的促進作用大于其他4個子結構。這一回歸結果表明,一方面產業結構轉型升級明顯促進了我國共同富裕的進程,另一方面金融結構的優化也發揮出了較大的共同富裕效應,但相對而言,投資消費結構和能源結構在釋放共同富裕促進效應方面仍有較大的提升空間。

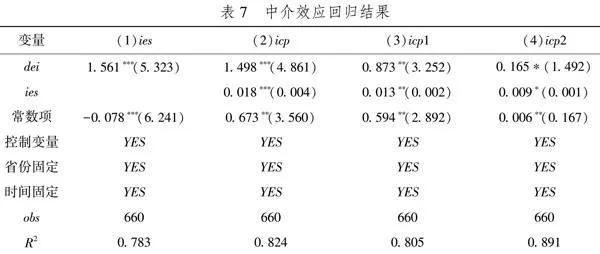

3.中介效應分析

表7報告了中介效應模型回歸結果。其中第(1)列檢驗了數字經濟對于經濟結構的影響,回歸系數為1.561,且在1%水平下顯著,表明數字經濟對于經濟結構轉型升級具有明顯的正向促進作用。第(2)列、第(3)列和第(4)列表明經濟結構對于共同富裕、富裕度以及共同度的影響系數均顯著為正,數字經濟對于三者具有明顯的促進作用,且回歸系數1.498、0.873、0.165依次小于基準模型(4)、基準模型(5)和基準模型(6)中的回歸系數1.637、1.453和0.359。這表明,數字經濟發展可通過促進經濟結構轉型升級提升共同富裕水平,驗證了前文H2。換言之,經濟結構轉型升級不僅自身能有力地推動實現共同富裕,而且亦能在數字經濟促進共同富裕中發揮助推器作用。進一步地分析發現,在其他因素既定的情況下,數字經濟發展水平每提升1%,將拉動共同富裕發展指數上升約1.50%,而富裕度和共同度指數分別提高0.87%和0.17%,說明數字經濟發展的做大“蛋糕”效應強于分好“蛋糕”效應;而且經濟結構轉型升級的做大“蛋糕”效應也明顯強于分好“蛋糕”效應。

4.門檻效應分析

數字經濟推動實現共同富裕,還將受到其他“外生變量”或促進或制約的影響。本文理論分析部分探討了市場化水平和財政科技支出在數字經濟促進共同富裕中也發揮著調節作用。為驗證此理論推論,本部分將采用面板門檻回歸模型進行檢驗。首先運用STATA軟件以及bootstrap方法的F統計值和P值確定市場化水平和財政科技支出的門檻數量和門檻值,進行門檻效應檢驗。檢驗結果見表8。從表8可看出,市場化水平對于數字經濟促進實現共同富裕存在明顯的雙重門檻效應,而財政科技支出則具有顯著的單一門檻效應。

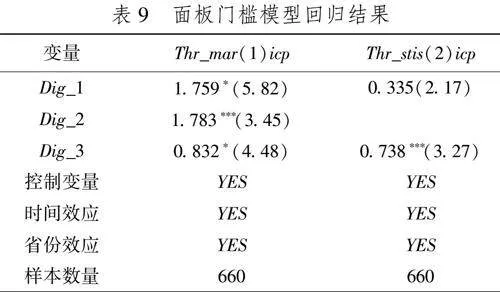

表9第(1)列表明,數字經濟對共同富裕具有顯著的正向促進作用,而且市場化水平在此促進作用中發揮了雙重門檻效應(即調節作用)。當市場化水平值小于5.320時,數字經濟的估計系數為1.759,且通過了10%的顯著性檢驗;當市場化水平值大于5.320且小于9.651時,數字經濟的回歸系數為1.783,而且在1%水平下顯著;當市場化水平值高于9.651時,數字經濟的估計系數為0.832,在5%水平下顯著。這一結果驗證了前文假設H3a,即在較低的市場化水平下,數字經濟對于共同富裕所發揮的促進作用較為有限;隨著市場化水平不斷提高,數字經濟的共同富裕效應也相應地不斷提升;但伴隨著市場化水平進一步提高,可能會出現市場調節與政府調控的失衡,或者市場競爭過度,妨礙數字經濟發揮共同富裕促進效應。這一結論充分表明,在數字經濟發展過程中,既要不斷提高市場化水平,又要協調好市場與政府的關系,防止市場過度競爭。

表9第(2)列表明,財政科技支出在數字經濟推動實現共同富裕中具有單一門檻效應。當財政科技支出水平小于0.035時,其在數字經濟推動實現共同富裕中發揮了正向推動作用,但作用不明顯。其原因可能在于,非數字科技創新先于數字科技創新產生,在財政科技支出水平較低時,大部分財政科技支出資金被用于非數字科技企業,從而影響了數字科技企業發展;數字科技創新是數字科技企業推動經濟快速發展的重要力量,較少的財政科技支出為非數字科技企業所“俘獲”,將不可避免地影響經濟發展速度,進而影響做大“蛋糕”。當財政科技支出水平超過0.035時,其在數字經濟促進共同富裕中的推動作用更加明顯。這表明,隨著財政科技支出水平不斷提升,用于數字科技創新的資金也不斷增加,數字科技企業發展迅速,助推經濟快速發展,進而助推共同富裕。

5.內生性與穩健性檢驗

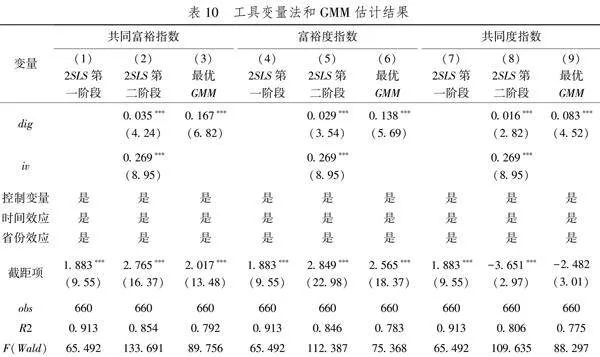

前文對于數字經濟的共同富裕促進效應分析中,可能存在兩方面的內生性問題:一是被解釋變量共同富裕與核心解釋變量數字經濟發展水平之間可能存在著反向因果關系,即共同富裕水平不斷提高反過來推動數字經濟發展;二是盡管本文選取了政府規模、城鎮化水平、經濟發展水平、創新能力以及營商環境等作為控制變量,但仍有可能存在遺漏變量。因此,為克服內生性問題,本文將借鑒Nunn amp; Nancy的做法,采用上一年數字經濟規模與各省(區,市)1984年郵局數量的交乘項作為數字經濟發展的工具變量,并運用廣義矩方法(GMM)進行補充分析 [38]。工具變量法和最優GMM估計結果見表10。從2SLS的第一階段來看,工具變量與數字經濟發展具有相關性,并在1%水平下顯著,而且F統計值為65.492,大于臨界值10。從表10可看出,無論是采用何種估計方法,模型估計結果都至少在10%水平下顯著,表明在考慮了內生性的條件下數字經濟發展都具有顯著的共同富裕促進效應。

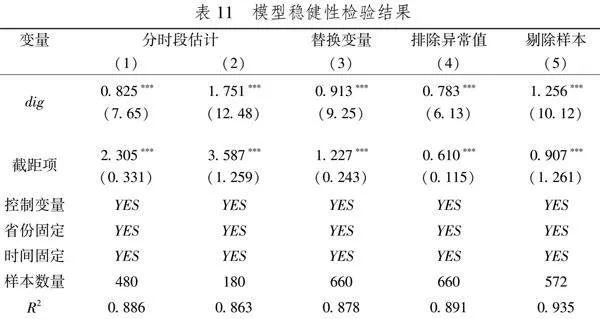

為進一步考察前文研究結論的可靠性,本文將采取以下幾種方式進行穩健性檢驗。第一,分時段進行估計。數字經濟具有典型的階段性特征,因此,本文借鑒毛豐付等的做法,將樣本劃分為2000—2015年和2016—2021年兩個階段分別進行估計。第二,替換核心解釋變量[39]。本文基礎回歸部分的核心解釋變量數字經濟指數是通過建構指標體系采用熵值法測算而得,盡管測度結果與其他學者的研究結論相差不大,為避免因衡量角度不同導致測量誤差等問題,借鑒張勛等的做法,本文將采用騰訊集團構建的中國“互聯網+”數字經濟指數作為數字經濟發展水平的代理變量進行回歸分析;第三,排除異常值。借鑒姚戰琪的做法,對所有變量進行縮尾1%處理后再進行回歸分析[40]。第四,刪除直轄市。作為直轄市,北京、天津、上海和重慶數字經濟水平可能會高于其他地區,因此,剔除4個直轄市后再考察數字經濟對于共同富裕的助推作用。表11回歸結果表明,與基準回歸結果相比,盡管系數有所變化,但影響方向與顯著性水平并未明顯改變,前文關于數字經濟對于共同富裕影響的回歸結果是穩健的。

6.區域異質性分析

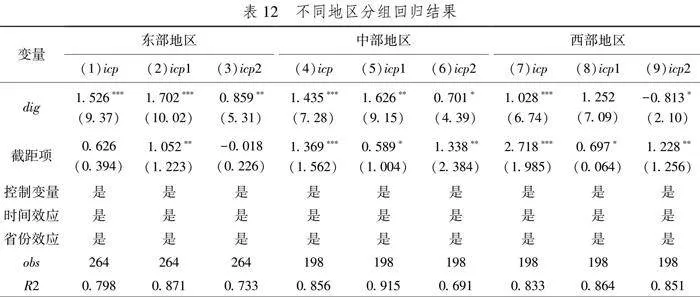

為考察數字經濟的共同富裕效應是否存在顯著的區域差異,本文將樣本細分為東部、中部和西部三個子樣本進行區域異質性檢驗。檢驗結果見表12所示。表12表明,整體上看,無論是在東部地區、中部地區,還是在西部地區,數字經濟都能有力地推動實現共同富裕,而且,三個區域內數字經濟的做大“蛋糕”效應均強于其分好“蛋糕”效應。相比較而言,東部地區數字經濟對于共同富裕的促進效應更為明顯,西部地區數字經濟的共同富裕效應略小于東部和中部地區,而且值得注意的是,西部地區數字經濟發展在分好“蛋糕”方面具有一定的抑制作用,因此,需警惕數字經濟發展的拉大收入差距負面效應。

四、結論與政策建議

基于2000—2021年的面板數據,測度了我國30個省(區,市)的數字經濟發展水平,并通過建立面板回歸模型、中介效應模型以及面板門檻模型,研究了數字經濟對于共同富裕的影響及其作用路徑。研究結果表明:第一,考察期內我國數字經濟發展水平不斷提高,且有力地推動了共同富裕進程。整體上看,數字經濟對所有地區共同富裕和富裕度水平提升均發揮了顯著的促進作用,但對于共同度水平提升的貢獻明顯小于對于共同度提升的貢獻,而且對于西部地區共同度提升產生了一定的抑制作用。第二,考察期內經濟結構轉型升級有力地助推了我國實現共同富裕目標,但產業結構和金融結構對于共同富裕的促進作用大于其他子結構,投資消費結構和能源結構在促進共同富裕方面仍有較大提升空間。第三,數字經濟發展不僅可直接推動實現我國共同富裕,而且還能通過經濟結構轉型升級來實現。數字經濟正在不斷重塑中國經濟結構,經濟結構轉型是數字經濟釋放共同富裕效應的重要媒介。第四,市場化水平和財政科技支出是數字經濟發揮共同富裕促進效應的調節變量。市場化水平越高,數字經濟就越能發揮其共同富裕促進效應,但過度的市場競爭又將抑制數字經濟的共同富裕效應;較高水平的財政科技支持也是數字經濟發揮共同富裕促進效應的重要影響因素。

基于上述研究結論,本文提出如下兩點政策建議:

第一,充分釋放數字經濟的共同富裕效應,不斷加強數字經濟與實體經濟深度融合發展,大力推動經濟結構數字化轉型升級。既要充分發揮數字經濟做大“蛋糕”的作用,又要更加重視其分好“蛋糕”的功能,加強頂層制度設計,提升數據資源市場化水平,警惕和防范“數字鴻溝”擴大收入差距,推動實現均衡性增長。高度重視數字技術在投資消費結構和能源結構轉型升級中的運用,充分發揮數字經濟在提振當前居民消費升級中的助推作用。不斷提升進出口業務數字化水平,優化外貿商品結構,推動進出口發展,拉動經濟增長。積極推動教育數字化轉型,不斷提高城鄉居民受教育水平。

第二,建設全國統一大市場,構建新發展格局,推進城鄉融合發展,統籌區域協調發展,為數字經濟發揮共同富裕促進效應營造寬松和諧的市場環境,提供共富平臺。同時,處理好市場調節與政府調控關系,充分發揮有為政府和有效市場兩只“手”的協同作用,既要不斷提高市場化水平又要防止過度競爭。不斷加大財政對于數字科技企業的支持力度,充分利用數字經濟的再分配功能,推動實現共同富裕目標。

參考文獻:[1]

中國信通院:2021年中國數字經濟規模達7.1萬億美元[EB/OL].(2022-12-08)[2023-09-18].https://www.cznews.gov.cn/newweb/news/caijing/2022-12-08/77073.html.

[2]皮亞杰. 結構主義[M]. 倪連生,王琳,譯. 商務印書館,1984:56.

[3]Tapscott,D." The Digital Economy:Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence[M]. McGraw-Hill,1996:46-48.

[4]張騰,蔣伏心.數字經濟發展能否促進我國經濟結構轉型升級?[J].經濟問題探索,2022,(5):1-16.

[5]張錕澎,劉雪晴.數字經濟、流動人口與城市居留意愿——基于全國流動人口動態監測數據的經驗研究[J].山西財經大學學報,2022,44(5):15-28.

[6]趙濤,張智,梁上坤.數字經濟、創業活躍度與高質量發展:來自中國城市的經驗證據[J].管理世界,2022,36(10):65-76.

[7]許憲春,張美慧.中國數字經濟規模測算研究——基于國際比較的視角[J].中國工業經濟,2020,(5):23-41.

[8]王寶珠,王朝科.數據生產要素的政治經濟學分析——兼論基于數據要素權利的共同富裕實現機制[J].南京大學學報(哲學·人文科學·社會科學),2022,59(5):21-36+165.

[9]李成明,李大銘,張澤宇昕.數字基礎設施、家庭多維減貧與共同富裕[J].河北經貿大學學報,2022,43(6):61-72.

[10]湯云凱,鄧漢慧.數字經濟對共同富裕的影響效果及作用機制檢驗[J].統計與決策,2023,39(18):11-15.

[11]陳胤默,王喆,張明,等.全球數字經濟發展能降低收入不平等嗎?[J].世界經濟研究,2022,(12):118-132+134.

[12]趙偉,彭玉婷.數字經濟發展是否會影響收入不平等?——基于空間面板模型的實證檢驗[J].經濟問題探索,2022,(12):35-51.

[13]左鵬飛,姜奇平,陳靜.互聯網發展、城鎮化與我國產業結構轉型升級[J].數量經濟技術經濟研究,2020,37(7):71-91.

[14]劉和東,紀然.數字經濟促進產業結構升級的機制與效應研究[J].科技進步與對策,2023,40(1):61-70.

[15]田秀娟,李睿.數字技術賦能實體經濟轉型發展——基于熊彼特內生增長理論的分析框架[J].管理世界,2022,38(5):56-71.

[16]蔣永穆,亢勇杰.數字經濟促進共同富裕:內在機理、風險研判與實踐要求[J].經濟縱橫,2022,(5):21-30+135.

[17]周澤紅,郭勁廷.數字經濟發展促進共同富裕的理路探析[J].上海經濟研究,2022,(6):5-16.

[18]唐任伍,孟娜,葉天希.共同富裕思想演進、現實價值與實現路徑[J].改革,2022,(1):16-27.

[19]劉俏.碳中和與中國經濟增長邏輯[J].中國經濟評論,2021,(Z1):18-23.

[20]白雪潔,宋培,李琳,等.兼顧效率與公平:中國數字經濟發展對經濟增長與收入不平等的影響研究[J].西安交通大學學報(社會科學版),2022,41(6):38-50.

[21]夏杰長,劉誠.數字經濟賦能共同富裕:作用路徑與政策設計[J].經濟與管理研究,2021,42(9):3-13.

[22]陶新宇,靳濤,楊伊婧.“東亞模式”的啟迪與中國經濟增長“結構之謎”的揭示[J].經濟研究,2017,52(11):43-58.

[23]柏培文,張云.數字經濟、人口紅利下降與中低技能勞動者權益[J].經濟研究,2021,56(5):91-108.

[24]李治國,車帥,王杰.數字經濟發展與產業結構轉型升級——基于中國275個城市的異質性檢驗[J].廣東財經大學學報,2021,36(5):27-40.

[25]張旭華,高廷愷.數字化、人力資本提升與收入不平等——來自亞太地區國家的經驗證據[J].亞太經濟,2022,(5):21-32.

[26]劉亦文,譚慧中,陳熙鈞,等.數字經濟發展對實體經濟投資效率提升的影響研究[J].中國軟科學,2022,(10):20-29.

[27]笪遠瑤,王珊珊,周京奎.數字經濟促進消費升級了嗎?[J].貴州財經大學學報,2022,(6):31-42.

[28]郭偉鋒,賀靜.數字貿易背景下我國農產品出口貿易發展研究[J].物流工程與管理,2019,41(10):132-133+170.

[29]佘群芝,吳柳.數字經濟發展的碳減排效應[J].經濟經緯,2022,39(5):14-24.

[30]謝云飛.數字經濟對區域碳排放強度的影響效應及作用機制[J].當代經濟管理,2022,44(2):68-78.

[31]張勛,萬廣華,張佳佳,等.數字經濟、普惠金融與包容性增長[J].經濟研究,2019,54(8):71-86.

[32]戴魁早,劉友金.市場化進程對創新效率的影響及行業差異——基于中國高技術產業的實證檢驗[J].財政研究,2013,39(5):4-16.

[33]張紅偉,熊操,陳小輝,等.財政科技投入對數字經濟發展的影響[J].財經科學,2022,(5):135-148.

[34]袁惠愛,趙麗紅,岳宏志.數字經濟、空間效應與共同富裕[J].山西財經大學學報,2022,44(11):1-14.

[35]劉軍,楊淵鋆,張三峰.中國數字經濟測度與驅動因素研究[J].上海經濟研究,2020,(6):81-96.

[36]李實.共同富裕的目標與實現路徑選擇[J].經濟研究,2021,56(11):4-13.

[37]干春暉,鄭若谷,余典范.中國產業結構變遷對經濟增長和波動的影響[J].經濟研究,2011,46(5):4-16+31.

[38]Nunn,Nancy Q.US Food aid and Civil Conflict[J]. American Economic Review, 2024,104(6): 1630-1666.

[39]毛豐付,張帆.中國地區數字經濟的演變:1994~2018[J].數量經濟技術經濟研究,2021,38(7):3-25.

[40]姚戰琪.數字經濟對我國制造業出口競爭力的影響及其門檻效應[J].改革,2022,(1):61-75.

Digital Economy, Structural Transformation and Common Prosperity:An Empirical Analysis Based on Panel

Data of 30 Provinces (Including Autonomous Region,Municipalities)

GOU Xingchao

Abstract: The gradual realization of common prosperity for all the people is a new test of governance for Chinese Communists in the new era. In recent years, the rapid development of digital economy not only directly promoted the process of common prosperity, but also released the enabling effect of common prosperity by promoting the transformation and upgrading of economic structure, but its “prosperity effect” is obviously weaker than its “wealth effect”. A higher level of marketization and financial support for science and technology will help the digital economy to play its role in narrowing the income gap and promoting common prosperity. Therefore, on the new journey towards common prosperity, we should not only give full play to the role of the digital economy in making the “pie” bigger, but also pay more attention to its role in dividing the “pie”; we will strengthen the deep integration of the digital economy and the real economy, and promote the digital transformation of the economic structure. We will build a unified national large market, promote integrated development between urban and rural areas, coordinate development among regions, create a relaxed and harmonious market environment for the digital economy to play its role in promoting common prosperity, and build a platform for common prosperity for all people. We will continue to increase financial support for digital technology enterprises.

Key words: digital economy; structural transformation; common prosperity

(責任編輯:葉光雄)

基金項目: 國家社會科學基金項目“財政金融政策協同支持鄉村振興的效應評估與長效機制研究”(22XTJ003);重慶市教育科學規劃重點課題“重慶市高等教育高質量發展:理論分析、水平測度與提升路徑研究”(2021-GX-030);重慶市社會科學規劃重點項目“成渝地區雙城經濟圈高質量發展:理論分析、測度評價與提升路徑”(2021NDZD07)。

作者簡介: 茍興朝,長江師范學院財經學院教授,經濟學博士,主要從事數字經濟、財政金融政策與鄉村振興研究,E-mail:gouxingchao2003@163.com。

引用格式: 茍興朝.數字經濟、結構轉型與共同富裕——基于30省(區,市)面板數據的經驗分析[J].西南交通大學學報(社會科學版),2024,(4):14-35.