“伙伴”而非“伙計”:社區基金會與基層政府關系考量及功能發揮

原 珂

一、研究背景與問題提出

從黨的十九大報告提出“打造共建共治共享的社會治理格局”,到黨的十九屆四中全會提出“完善共建共治共享的社會治理制度”和“構建基層社會治理新格局”,再到黨的二十大報告提出“健全共建共治共享的社會治理制度,提升社會治理效能”和“建設人人有責、人人盡責、人人享有的社會治理共同體”可知,現代社會治理關鍵在于將差異化的力量整合到一個有序的多元主體互動網絡中,搭建分權或授權的協同關系,繼而重塑地方性的公共治理秩序(1)劉學:《回到“基層”邏輯:新中國成立70年基層治理變遷的重新敘述》,《經濟社會體制比較》2019年第5期。。在我國,社會組織作為連接國家和社會的紐帶和橋梁,是實現社會治理乃至國家治理現代化的有生主體與重要增長極。對基層社會而言,構建多元、和諧、活力、有序的現代社區治理體系和治理能力,日漸成為新時代新征程中黨和政府工作的重要議題之一。而社區基金會,作為一種“舶來品”,近年來在我國深圳、上海、北京、廣州、成都、南京、杭州等地得到了較快發展,且愈發成為當前我國共建共治共享之基層社會治理新格局中的重要參與主體之一。據相關統計數據顯示,截至2023年3月底,我國共成立社區基金會289家,覆蓋16個省、市、自治區。從根本上來說,社區基金會作為一種新型的樞紐型社會組織,是我國推動國家治理現代化背景下基層社會治理領域的一項創新性探索,也是新時代中國城鄉社區治理體系和治理能力現代化提升的一大舉措和有效實踐,甚至有學者認為社區基金會還是“重塑中國社區的公共治理之道”(2)翁士洪:《社區基金會:理論邏輯與治理重塑》,《社會科學》2021年第8期。。然而,一個現實問題是,在當前我國城市社區“一核多元”的治理模式下,社區基金會作為一種多元創新主體(3)除了社區基金會之外,其他類似的創新主體還有社區社會企業、社區綜合體、社區基金及社區微基金等。,其也應在基層黨組織引領下,結合自身特性及優勢成長為基層政府及其相關組織可信任的合作伙伴,成為社區居委會的資源機制,成為企業、民眾等捐贈的有效工具。其中,如何處理好社區基金會與基層政府這對重要關系,既對其處理好與其他主體或組織的關系具有示范意義,也關涉社區基金會這一新型“樞紐型”社會組織發展的整體行業生態。當然,這也是本研究的切入點。

二、文獻回顧與研究進展

綜觀國外學界對社區基金會與政府、市場、社會三者治理關系的探究,主要集中在三大方面:一是社區基金會與基層政府的關系定位、互動方式及合作模式等;二是社區基金會與駐區企業特別是銀行金融系統的互助關系、慈善信托等;三是社區基金會參與社會治理、社區治理網絡構建及社會資本培育、社區治理模式創新、社區營造及社區變遷等。其中,社區基金會與基層政府互動及參與社會治理關系的探究相對較多,成果也較為豐碩。薩拉蒙(Lester M. Salamon)(4)[美]萊斯特·薩拉蒙:《公共服務中伙伴:現代福利國家中政府與非營利組織的關系》,田凱譯,北京:商務印書館有限公司,2008年。在對政府與社會組織關系的探討中曾提出“第三方治理”的概念。在此基礎上,托拜厄斯(Jenny Tobias)(5)Jenny Tobias., Developing a Better Understanding of Community Foundations in the UK’s Localisms,Policy &Politics,2013,43(3),pp.409-427.進一步認為,社區基金會能夠為聯接政策與影響政策提供重要機遇,充當資源鏈接者的角色,為其他不同組織表達政策性觀點提供良好的空間,可以參與政府之政策對話過程。但針對政府如何支持發展社區基金會,以使其能更好發揮“第三方治理”之功能,這則涉及社區基金會發展與政府培育或扶持方面的關系。鮑姆(Joel A. C. Baum)(6)Joel A. C. Baum. Organizational Ecology Studying Organization: Theory and Method. Ed. Stewart Clegg and Cynthia Hardy. Sage. London.1999.從組織生態學視角出發,認為政府規制被視為社區基金會籌辦和資源獲取的重要約束。特別是在社區基金會發展初期,政府通常會在資金、政策、場地、人員等方面給予較大支持,但對政府資金的過度依賴也有可能增加社區基金會日后獨立自主發展的潛在風險。(7)T. Jung, J. Harrow, S. D. Phillips. Developing a Better Understanding of Community Foundations in the UK’s Localisms.Policy &Politics,2013,41(3),pp.409-427.這就要求處理好政府與社區基金會二者間的關系定位。當然,這則是本研究的著力點所在。其實,自20世紀50年代以來,西方國家就紛紛開始投身社區建設,原本由政府提供的社會服務改由社區來提供,社會組織特別是社區社會組織發揮了重要作用。如政府再造理論的代表人物之一安東尼·吉登斯(Anthony Giddens)(8)[英]安東尼·吉登斯:《第三條道路:社會民主主義的復興》,鄭戈譯,北京:北京大學出版社、三聯書店,2000年。曾指出“社區建設這一主題是新型政府的根本所在”,主張政府應該賦予社區權利,滿足公眾需求;馬修·菲爾納(Matthew F. Filner)(9)Matthew F. Filner.On the Limits of Community Development: Participation, Power, and Growth in Urban America,1965-2000,Ph. D. diss., Indiana University, 2001.認為在社區復興的過程中應該充分引入第三方組織作為政府與民眾之間溝通的橋梁和媒介,最大程度調動社區居民參與積極性;瑪里克·沃特金斯(Malik R. Watkins)(10)Malik R. Watkins.Community and Faith-based Organization Influence on Volunteer Participation:Social Movement for Planning, Ph. D. diss., Ohio State University, 2001.通過實證研究發現,由社區社會組織承接社區服務項目是社區建設的重要途徑,可在最大程度上與項目組織者的意圖達成一致,也最能激發社區居民參與。由此可知,處理好社會組織特別是作為樞紐型社會組織的社區基金會與政府的關系,能夠促使其在鏈接政府資源、促進政府職能轉變、構建政社企伙伴關系及激發社會活力等方面發揮重要作用與功能。

近年來,伴隨著社區基金會在我國的發展壯大,國內學者也對其有了較多關注。既有研究成果主要集中在四大方面:一是關于社區基金會本土合法性獲得及其成立發展意義方面的探究;二是關于社區基金會角色定位、類型特征與作用功能方面的探究;三是關于社區基金會運作模式及現存問題與困境方面的探究;四是關于國外社區基金會發展經驗借鑒及本土化策略方面的探究。整體來看,雖有些研究在關于社區基金會的角色定位、作用功能及運作模式方面,對其與政府的關系有所涉及或探討,如崔開云、孫倩、原珂等(11)崔開云:《社區基金會的美國經驗及其對中國的啟示》,《江淮論壇》2015年第4期;孫倩:《美國的社區基金會介紹》,《社區》2003年第7期,第64頁;原珂、許亞敏、劉鳳:《英美社區基金會的發展及其啟示》,《社會主義研究》2016年第6期。通過對美國、英國等發達國家社區基金會發展經驗分析后,從政府和基金會雙方角度提出二者關系可能的借鑒方案,但針對社區基金會如何科學建構起與基層政府的關系,現有研究成果還相對較少,抑或寥寥無幾。既有的些許研究成果中,比較有代表性的觀點如下:徐家良(12)徐家良:《中國社區基金會關系建構與發展策略》,《社會科學輯刊》2017年第2期。從“差序格局”和“關系”的理論視角出發,探討了社區基金會可持續發展中應處理好的六大主要關系,即與政府、居民、社區其他社會組織、駐區單位、自身內外部關系以及國內外關系,以構建起良好的有機關系體系,但這六大關系更多的是對政府發起型社區基金會而言的;原珂(13)原珂:《社區基金會本土化過程中社區領導力的構建與型塑》,《理論探索》2022年第2期。從功能視角出發,在探究社區基金會在基層社區治理創新中應發揮“引領者”“催化者”“資源鏈接者”“參與者”“陪伴者”等社區領導力的多維角色中,重點分析了社區基金會與街道政府及其社區“兩委”(社區黨委和社區居委會)間的關系;畢薈蓉(14)畢薈蓉:《政府培育扶持對社區基金會組織發展的影響——基于49家社區基金會的實證分析》,《華東師范大學》2020年。則根據政府培育扶持社區基金會發展的不同指標體系,結合采用政策工具類別的不同,將政府培育扶持社區基金會的行為劃分為基礎型工具、分配型工具、市場化工具、引導型工具等。此外,也有學者認為應當重視社區基金會激活與重塑地方性的社會互動與支持網絡等(15)黃家亮、馬穎:《社區基金會的全球視野與中國路徑》,《社會建設》2020年第5期。,以重塑社區的公共治理之道。但整體而言,如何從學理層面厘清社區基金會與政府特別是基層政府間的關系及其作用功能發揮,仍未形成共識,還待進一步的探究。例如,在讓政府職能轉移有一個社會基層的承載體系中,社區基金會如何處理好二者關系并發揮積極作用功能等類似的問題,亟需深入研究。故本文重點在厘清二者關系及其脈絡傳承的基礎上,嘗試探究社區基金會作為一種兼具社區性、公益性和金融性的樞紐型社會組織在構建政社、政企伙伴關系,促進政府職能轉變及其承接機制,以及緩解基層社會矛盾和維護社會穩定等方面的作用功能。

三、“伙伴”而非“伙計”:基層政府可信任合作伙伴的考量

本質上,社區基金會與基層政府二者間關系屬于典型的政社關系范疇。但鑒于中國特色社會主義市場經濟的深化發展,本文將引入“國家—社會—市場”的視角來探討社區基金會與基層政府更為復雜的動態關系構建及其作用功能發揮。實踐證明,一個成熟的社會是政府、企業和社會組織三種力量實現基本均衡的社會。美國德魯克基金會(The Drucker Foundation)在《未來的社區》一書中也提出,健康社會有三個主要部門:公共部門、私營部門和社會部門,即有效的政府組織、商業組織和社區組織。社會部門及其組織的使命是改變我們的生活。而要做到這點就需要滿足個人、社區和社會的精神、思想和生理需要。該部門及其組織還應營造一種有意義的高效負責的公民環境。(16)[美]德魯克基金會:《未來的社區》,魏青江等譯,北京:中國人民大學出版社,2006年,第187-188頁。塞繆爾·亨廷頓(Samuel Huntington)更進一步指出,“一個社會的政治發達的重要標志之一就是其社會組織的質與量都達到一定程度,組織發展層次低下甚至缺乏是政治動蕩的社會的特征。社會組織發展良好是政治發展的重要標志”。這種意義上,基于“國家—社會—市場”關系分析,民主社會視角下的社區基金會理應是一個獨立法人團體,其與政府部門之間也應是平等的合作關系,而非具有上下級等之類屬性的依附性關系。換言之,社區基金會與政府部門之間應是平等自愿的“伙伴”關系,而非具有依附屬性的上下級關系甚至“伙計”關系。這一視角強調社區基金會作為一種社會組織的自主性和獨立性,其按照自身的章程、宗旨和相應的管理辦法來運行,不受政府的行政干預,但應接受法律和社會及輿論等的監督。

同時,在法團主義視角下,社區基金會是政府與其他社會力量、社會組織聯結和溝通的中間組織,具有樞紐型社會組織的地位和功能。尤其是作為樞紐型社會組織,法律賦予其整合社會資源和相對壟斷性的地位。相較于其他社區社會組織,社區基金會更處于核心的位置。例如,盡管在中央層面的政策文件中并沒有關于社區基金會定位的明確規定,但我們還是能夠從2017年6月中共中央國務院印發的《關于加強和完善城鄉社區治理的意見》和2017年12月民政部專門印發的《民政部關于大力培育和發展社區社會組織的意見》中隱約看到,國家對社區基金會的定位是有一些建議的:一是為城鄉社區治理募集資金,二是為其他社區社會組織提供資助。這表明社區基金會實際發揮的是樞紐型社會組織的作用與功能。這種意義上,在實際運作中,政府與社區基金會更多的是一種統合性關系,即社區基金會對政府在財政及資源上形成依賴,而政府則對社區基金會的成立與運作進行有效介入。在本研究中,更為強調的是,即使在這種“統合性”關系中,二者也應保持各自的自主性和獨立性,平等合作,而謹防形成具有依附性的“伙計”關系。這也進一步證明了社區基金會和基層政府間應形成良性的合作伙伴關系。換言之,政府應該將社會組織當成與自己并肩作戰的合作伙伴(而非下屬的“伙計”),承認包括獨具金融性的社區基金會等在內的社會組織在基層社會治理中特別是社區公共事務中所作的努力,合理轉變自身的職能,實現從公共服務的直接提供者向社區管理的協調者與監督者角色轉變。

在當前中國社會組織蓬勃發展與高質量推進的大背景下,政府與社區基金會的關系無疑是其與諸多社會組織關系中最重要的一對。更進一步說,是否能夠厘清二者間的關系直接關乎社區基金會這一新型“樞紐型”社會組織發展的整體行業生態。這就要求,一方面基層政府應擺正站位,明確與社區基金會的合作伙伴關系,而非將社區基金會作為街道“跑腿兒”的“伙計”,更不應將其作為社區“兩委”“跑腿兒”的“小伙計”。但實踐中,在現階段的社區基金會運作中,政府對于社區基金會發揮著非常重要的指引作用。這是因為政府仍然會影響著社會資源的調配與流通,特別是在既有社區基金會發展生態下政府發起型的社區基金會已經成為主流(17)據不完全統計可知,當前我國289家社區基金會中,政府發起型的社區基金會至少占七成以上,故政府發起型社區基金會無疑是我國社區基金會發展的絕對主體。,政府的態度決定著社區基金會發展的空間大小。為此,政府要扮演好在社區基金會中的特殊角色,主動通過階段性放權由直接管理轉向間接指導與監管,讓社區基金會發揮好鏈接政府與其他社會力量的橋梁,走向伙伴互助性合作。另一方面,社區基金會也應明確其職責使命,減少對政府過度依賴,進而展開二者間的高質量合作,走向內涵式可持續發展道路。為此,社區基金會也要“巧妙”處理好與政府的關系,既要避免政府全力控制,從而使其“被行政化”或者體制化,成為“紅頂”社區基金會;也要避免其與政府的徹底分離,過度地強調自主性管理、獨立性運作,從而走向政府的“對立面”,以致完全失去政府這一重要的資源支持供給者。(18)徐家良:《中國社區基金會關系建構與發展策略》,《社會科學輯刊》2017年第2期。

此外,還需注意的是,在構建政府與社會組織成為伙伴關系的過程中,應結合中國特色政治制度優勢,積極通過基層黨建的方式發揮黨和政府的宏觀引導作用,以保證社區基金會的正確發展方向。在此基礎上,作為掌握更多資源的政府部門,理應從以下兩方面促進其與社區基金會伙伴關系的深化與鞏固:一是政府應使用政策工具制定促進社區基金會發展的相關政策,為社區基金會參與基層治理創造良好的社會政策與制度環境。例如,2021年9月28日,上海市出臺的《上海市慈善條例》就明確規定“本市支持設立社區基金會,或者在依法設立的基金會下設社區專項基金”(19)主要募集慈善款物,組織開展或者資助開展社區公益慈善活動和項目,發展社區公益事業,參與社區治理。,并明確要求“鄉鎮人民政府、街道辦事處應當在場地、人員等方面為慈善超市、社區基金會提供支持”。二是進一步加大對包括社區基金會在內的相關社會組織的支持和培育力度,特別是要改善政府對社區公共服務的委托和購買機制,增加對包括社區基金會在內的社會組織等的財政支持及相關資源對接。目前全國各地都在嘗試建立社會組織孵化基地,但是大部分基地都只是提供一些常見的基本服務,比如場地提供、后勤保障等,在服務宣傳、能力提高等方面的服務與培訓比較少,但這往往是社會組織所需要的,如針對社區基金會行業特色所開展的相關業務培訓、人員能力提升等更為緊缺。為此,政府要大力發展和創新對于類似社區基金會、社區社會企業等創新型社會組織的針對性培育方式方法,在提供場地等基礎設施的同時,重點培養這些組織的資源挖掘與管理能力、科學決策能力以及快速應變的反應能力等,甚至可以針對兼具社會工作、社區服務和公益慈善等(20)我國社會組織發展策略中,提出優先發展社會工作類、社區服務類和公益慈善類社會組織。原珂:《城市社區治理理論與實踐》,北京:中國建筑工業出版社、中國城市出版社,2020年,第38-40頁。復合屬性的社區基金會采取“進站培育優先、進點孵化優先、備案指導優先”的措施,以在社會基金會成立與發展初期就能實現組織架構健全、法人治理結構完善以及地區布局科學等方面的前瞻性設計。

最后,值得注意的是,在上述“合作伙伴關系”建立與發展過程中,政府還應對社區基金會“耐心陪伴”。所謂“耐心陪伴”,主要是指政府部門對社區基金會的長期持續的支持。例如,在社區基金會成立初期,政府不應對其過度干預,如追求政績、年檢考核等,而應“耐心陪伴”,積極助其建立社區信任和營造社區慈善氛圍(21)很大程度上,建立社區信任和營造社區慈善氛圍是需要時間的。。根據饒錦興、王筱昀等對美國禮來基金會在印第安納扶持的社區基金會發展狀況之追蹤研究結果,政府至少應耐心陪伴每一個社區基金會發展15年,以避免通過“揠苗助長”使其成為曇花一現的“政績工程”。同時,對社區基金會而言,一方面,其在成立初期不能一味追求籌款數和項目數,最重要的是深入了解社區需求,培養社區信任,把每一件事做好做扎實。如在相關研究中發現,如果方法得當,2—3年則能看到成效。(22)原珂:《社區基金會本土化過程中社區領導力的構建與型塑》,《理論探索》2022年第2期。另一方面,在社區基金會發展過程中,社區基金會應對政府始終保持理解和信任,并積極與政府溝通,了解社區政策和發展規劃等,若條件允許,盡可能地邀請一些當地政府官員參與社區基金會所開展的項目或決策(如參與監事會、共建社區項目等)。

四、伙伴關系下社區基金會在基層政府治理中的功能發揮

由上文可知,“伙伴”而非“伙計”關系,是社區基金會與基層政府之間應建構起的一種理想關系。這種意義上,社區基金會作為基層政府可信任的合作伙伴,在基層社會治理新格局特別是基層政府治理中發揮著構建政社企伙伴關系以為創新社區治理機制探尋新徑、促進政府職能轉變及創新職能轉移承接機制、緩解基層社會矛盾和維護穩定以及優化第三次社會分配和助力共同富裕社會建設等方面作用功能。

(一)構建政社企伙伴關系,為創新社區治理機制探尋新徑

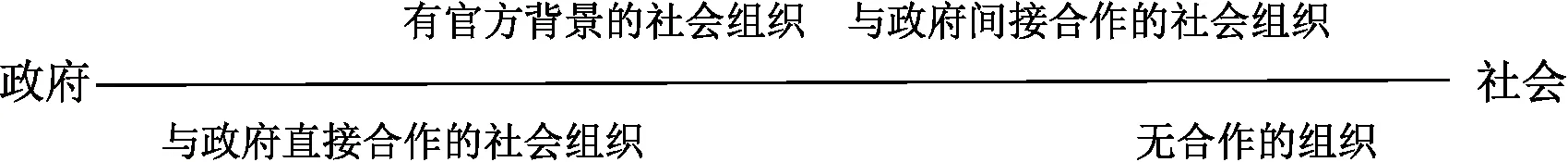

通常來說,在政社合作方面,特別是在服務提供上,一則相較于政府更擅長于“資源統籌”,社會組織在“專業技術”上更具有優勢,二則相較于政府善于鋪設帶有強制性、體量大、同質性強的基礎設施和基本服務,社會組織可基于社區需求憑借自身優勢提供更加靈活、細致、多樣化的個性服務,但實踐中兩者可以通過合理的制度設計實現優勢彌合與互補。放眼全球,各國政府在處理與社會組織的關系時,方式方法也較為多樣,在不同階段、不同地域、不同領域、不同組織之間具有不同樣態的政社合作關系,如有的對立、有的合作、有的本就一體(詳見圖1)。當前中國在社會治理領域所開展的政社合作方式主要有直接合作和間接合作兩種,前者指社會組織與相關政府機構直接接觸來商定服務方式,后者則主要指社會組織不通過與政府部門有關業務服務的直接往來,但其在政府制定的政策框架下獨立提供服務,并接受政府相關監管的合作方式。從政府與社會組織的關系來看,政社合作中的政府主要承擔政策引導、財政支持和監督管理等職責,而社會組織則在法規政策規范下依法提供服務、倡導政策完善。(23)謝瓊、谷玉瑩:《慈善事業健康發展需要構建新型政社關系》,https://mp.weixin.qq.com/s?src=11×tamp=1611025497&ver=2837&signature=ff5X7ehQQ96zMqSMoXh85izUw3fLgPT-GHj29TtNBGmCNkxb-3ocVPCJVbTWlZKh*NgYCd0hjwoTeoCnxXqZ94-Cc8DP3ojUpsHFqs*x-1-EB2zybW3COz4XViis3pS6&new=1.然而,實際工作中,目前我國社會組織領域的政社關系還是傳統的政府對社會組織的管制較多,可謂“‘嚴管’有余、‘厚愛’不足”,政社之間還未建立起良性互動機制,互動粘性不足,社會活力釋放不夠,資源與統籌協調機制還不健全等,在支持、引導和促進社會組織發展方面的作用還有待大幅提升。

圖1 政社關系樣態圖譜

根據前文所述,由社區基金會來做這件事情,則會將原來的政社關系轉變為社會組織間的橫向合作關系,從而將會減去很多不必要的麻煩。在此,以政府購買服務為例,一般情況下,通過政府購買社區基金會的公共服務,可以逐步理清政府與社會組織的職能。那么,以前政府也在購買社會組織服務,為什么政府購買社區基金會公共服務就那么重要呢?答案在于:社區基金會本身不提供直接服務,它把提供服務的事務轉交給專業的社會組織,進而通過在社會組織中擇優選擇,以充分激發社會組織活力。由此推知,社區基金會作為一種“界面”組織(24)原珂:《社區基金會界面特征與作用功能:一種 “邊界” 組織的闡釋》,《黨政研究》2023年第2期。,可以通過政府購買其服務實現與政府部門和其他社區社會組織二者間的“雙重直接合作”,進而創新了社區公共服務供給機制及社會組織參與治理模式,實現了提升公共服務供給效率,推動政府流程改革,理順政社關系等功效。

這種意義上,社區基金會預示著一種新的政社關系構建模式。從根本上來說,鑒于社區基金會在整個基層社會治理體系中的“樞紐型”定位,建構關系、培育社會資本理應是其天然使命。唐有財(25)唐有財、權淑娟:《中國城市社區基金會發展及運作研究》,上海:華東理工大學出版社,2020年,第44-45頁。就認為,社區基金會旨在通過建構網絡和關系來將資源、需求和問題聯系在一起,重建社區中人與人的關系,形成網絡合作治理。當前,我國社區基金會的發展規模雖小,但其在社區治理乃至基層治理中發揮著重要支點的作用,這種支點的作用比簡單的資金規模、服務人群等量化指標更有價值。它意味著社區在有需要的時候會去主動尋找這個支點,從而使問題解決變得更容易。結合上文可知,社區基金會既是居民日常生活中所需公共服務的供給者和參與者,也是政府有效管理社區的合作者,因此可以起到政府與居民之間的橋梁作用,且又因其受到居民與政府兩邊的制約和考核要求,故更應嚴格遵循相關法律法規及章程,以切實服務于民。與此同時,居民所參與的社區基金會還能夠通過跟政府和企業的合作,使得政府、企業、個人等多方能實現多元共治社區,進而推動社區治理在更深層次上的可持續發展。這種意義上,社區基金會通過承接部分政府職能和企業社會職責,從而也有助于構建起政社企伙伴關系。例如,上海凌云社區基金會就十分重視政府與社區基金會的合作伙伴關系,街道充分尊重社區基金會的自主性,基金會則努力實現其運作的社會化。具體來說,一是街道對社區基金會理事會充分授權,確保其是社區基金會的最高決策機構,基金會各部門權限和運作嚴格依基金會章程運行;二是確保社區基金會秘書處日常運營的相對獨立性。究其原因,這種合作伙伴關系的建立,一方面與街道主管領導的意識相關,另一方面也與街道對基金會理事會成員的信任有關。鑒于基金會理事會成員是由街道物色推薦產生的,他們都是政治和業務上可靠的人員,即便政府不介入干預,社區基金會的發展也不會偏離街道的總體發展規劃。(26)唐有財、權淑娟:《中國城市社區基金會發展及運作研究》,第160頁。

(二)促進政府職能轉變,創新職能轉移承接機制

20世紀70年代由于福利國家政府的大包大攬給政府帶來了巨大的財政危機。自此以后,各國逐漸由“國家中心主義”向“福利多元主義”轉向,探索將政府的一些職能部門交給社會或者企業去做。黨的十八大以來,黨和政府始終強調“社會治理重心下沉”,各地也在持續探索將社會能做的事情外包出去,或者和企業與社會組織等進行合作,以減輕政府負擔,提高公共服務的供給效率。很大程度上,社會組織作為第三方組織,是承接政府和企業分離出來的社會職能的一種社會化組織形態,它在政府、市場和社會之間能夠起到橋梁、協調和溝通的作用(27)這可以說是社區基金會的一大優勢,但也是其尷尬之處。,從而有助于進一步厘清政社關系(此處特指變革社會組織與政府部門之間的合作關系),優化政府職能以及創新政府職能轉移的承接機制等。實踐中,北京市思誠社區公益基金會、北京齊化社區公益基金會等在政府購買服務特別是在承接委托服務上就做出諸多此類的有益探索,并逐步實現了將政府委托社會組織服務項目作為基金會資金來源的重要組成部分,從而不僅有效緩解了自身在資金籌集方面的困難(28)調研中了解到,目前北京市思誠社區公益基金會申請到的政府委托項目已經由2016的3項上升到2018年的10項,進而提升到2021年的30余項。(對北京市思誠社區公益基金會負責人Z女士的訪談資料CF20210518),還使得社區基金會成為政府職能的有效補充,尤其是在社區組織培育、人才培訓、資源對接、項目研發等方面取得良好成效,也積累了豐富的實戰經驗。很大程度上,這些皆為改善政社關系、促進政府職能轉變、優化政府職能轉移承接機制及探尋基層社區治理新機制、新路徑等做出了有益嘗試。

其實,政府在傳統社會治理中大包大攬一切社會事務的管理方式已經很難適應我國現代化的發展模式,“小政府,大社會”的治理理念是適應當下社會多樣態發展的現實要求。其主張基層政府通過重心下移、權力下放、力量下沉,充分發揮基層自治力量,實現基層政府職能向服務型轉變。自2008年我國首家社區基金會——深圳桃源居社區基金會成立以來,社區基金會作為一種新型社區服務慈善組織在我國基層社會治理中扮演著重要角色。相較于當前絕大多數的政府主導型社區基金會,其不僅在經費上對政府財政高度依賴,而且基層政府也往往會直接干預基金會的項目運行和資金使用,這既有礙于基金會自主性與獨立性的有效發揮,也因行政色彩的濃厚而始終讓基層政府難以從具體的社會公共事務中真正退出,更無從談起其職能的轉換。某種程度上,企業主導型社區基金會在破解這一困境方面優勢凸顯。一方面,通過企業大額捐贈與定向支持,社區基金會在資金方面得以相對自主,且能夠憑這些資金開展一些具有“自我造血”的可持續發展能力培育與建設。這種意義上,企業主導型社區基金會可以大大減輕對政府的依賴程度,能夠相對自主地進行決策運行,避免出現社會組織從屬于政府的尷尬局面,以充分發揮社會組織的社會治理作用。另一方面,企業主導型社區基金會作為專業的公益樞紐平臺,通過整合社區資源、資助社區公共服務,在便民、扶貧、助老助殘等多個方面積極行動,承擔政府的相應職能,打造社區治理的重要平臺,從而真正實現政府從具體公共治理事務中“走出去”與基層自治力量“走進來”相結合,加快基層政府的職能轉變,創新政府職能轉移的承接機制。

(三)緩解基層社會矛盾和維護穩定以及助力共同富裕

全球新冠疫情的持續影響和“兩個百年”大變局下的中國正經歷著深刻的社會轉型和變革,難免會產生各種社會問題和矛盾沖突,且這些社會問題和矛盾沖突大都終將會集中在人們日常所生活的社區中“上演”。(29)原珂、李少抒、廖逸兒:《社區沖突生成的影響因素探究——基于中國特大城市北上廣深津的問卷調查》,《河南社會科學》2021年第4期。盡管多年來,政府在化解基層社會矛盾、維護基層社會秩序穩定上付出了巨大人力物力和財力,但成效并不顯著。(30)原珂:《公共沖突治理視域下中國社會治理制度建設的反思與前瞻》,《江海學刊》2021年第6期。事實證明,有效化解基層社會日益復雜的各種矛盾沖突,僅靠政府力量是不夠的,倘若處理不當,還會引發大規模的群體性事件(這不僅增加了維穩成本,而且還會導致社會不和諧)。對此,包括社區基金會在內的社會組織作為基層政府可信任的合作伙伴,更是新時代新征程中我國基層社會治理新格局建設的重要行動主體,在緩解基層社會矛盾、維護社會穩定等方面則發揮著政府無法替代的重要作用。一方面,按照國際慣例,作為社區公益性的支持型社會組織,社區基金會在為社區治理提供資金支持外,還能夠針對具體難題設立各種專項治理項目,并與其他社區自治組織、專業型社會組織合作,精準滿足社區居民的多元化、個性化需求,從而通過破舊立新的方式,有效創新社區發展模式,破解社區治理困境與基層治理難題,并在實踐中已逐步取得良好成效。如諸多研究皆證明,社區基金會作為一種兼具公益性和金融性的新型慈善組織,能夠有效整合容納各類社會資源,使許多社會問題在社區層面就以慈善、公益、自治、互助等方式解決,不僅有效緩解了各種社會矛盾、糾紛或沖突(31)李向前等:《聚智借力弘慈揚善——社區微基金的成都創新》,北京:中國社會出版社,2020年,第25頁。,而且還日漸變革著既有的傳統社區發展方式與治理模式。另一方面,社區基金會作為一種日益崛起的新型樞紐型社會組織,實踐中各種類型的社區基金會及其資助的各類社區組織、行業協會、社會團體等可以為相關專業組織或群體搭建起重要的公共參與平臺,使他們可以參與到權力監督、資源分配、政策制定等一系列與民眾利益息息相關的公共活動中來,有助于從源頭上消除矛盾糾紛。(32)陳成文、陳建平:《論社會組織參與市域社會治理的制度建設》,《湖湘論壇》2020年第1期。例如,社區基金會可以通過與其他社區服務組織共同建立需求平臺,整合社區內的需求,使社區組織更有針對性地為居民提供服務,并提升社區服務供給效率。與此同時,在上述服務功能與能力提升的過程中,社區基金會還于無形中構建了多元主體間的社會參與,且這種參與(即重復的合作性互動)能夠建立起社區信任并增加關系的價值(即形成社會資本),這則為進一步構建更為廣泛意義上的社會合作行為所需要的良好社會氛圍及生態環境奠定了基礎。

另外,社區基金會作為基層政府可信任的合作伙伴,其創新發展與成長壯大還能夠助力基層政府優化第三次分配的“最后一公里”,提速共同富裕的社會建設步伐。黨的十九屆五中全會提出“發揮第三次分配作用,發展慈善事業,改善收入和財富分配格局”,黨的二十大報告進一步提出“引導、支持有意愿有能力的企業、社會組織和個人積極參與公益慈善事業”,這對慈善事業提出了新要求和新希望。追根溯源,慈善事業源于貧富不均,其作用就是緩解這種不均所帶來的痛苦——包括個人的和社會的,但不是均貧富,這是一開始就要明確的。本質上,社會調和是慈善作用之實用目的:溫思羅普的理想社會是窮人不起來反對比他們生活優越的人,富人也不應漠視窮人。生活條件的不同應該使他們更加相互需要,關系更密切。即使貧富差距固然明顯,但全社會共同的命運更為重要。(33)資中筠:《財富的責任與資本主義演變:美國百年公益發展的啟示》,上海:上海三聯書店,2015年,第13-14頁。同時,諸多研究也證明,實踐中被經濟學家稱作“社會第三次分配”的慈善事業,在解決社會矛盾、減小貧富差距、解決社會問題、維護社會穩定等方面確實有著先天優勢,可以彌補政府功能的不足。(34)王杰秀等:《社區基金會發展的國際經驗與中國本土實踐》,北京:中國社會出版社,2018年,第75頁。這種意義上,作為慈善事業基底的社區基金會,是一種新型扎根社區的基層慈善組織,更是基層政府可信任的合作伙伴,在扶貧濟困、助殘幫幼、助醫助學以及參與社區治理或打造慈善社區等方面有著巨大的潛在發揮空間,理應在新時代新征程中與政府一道優化社會分配的“最后一公里”,助力共同富裕。與此同時,社區基金會與基層政府良好合作伙伴關系的構建,還可以進一步促使基層政府從“一元主導”向“多元共治”的轉變,真正構建起“共建共治共享”的社區治理共同體;建立社區信用關系,助力社區經濟的持續增長,特別是隨著中國社會轉型的不斷深化,傳統人際關系的紊亂使得個體需要找到新的方式聯系到相關機構來解決他們所關心的問題,同時無需懷疑這些機構作出的承諾,而社區基金會恰恰既可以處理好社區亟待解決的問題,也可以建立信用關系,這對中國社區經濟的持續增長是至關重要的;(35)基金會中心網:《美國社區基金會》,北京:社會科學文獻出版社,2013年,第5-6頁。等等。

綜上,社區基金會作為一種新型樞紐型社會組織,目前仍是基層政府社區治理“工具箱”中一個有待開發的工具(盡管其目前還未充分發揮吸納社會資源、創新治理體制、弘揚公益文化及發揮社區領導力等的功能潛力),但若能理順并處理好二者間的“伙伴”關系,社區基金會才能在新時代新征程中的基層社會治理新格局內成為基層政府可信任的重要合作伙伴,社區基金會的可持續發展才能夠有著堅定的前提保障。(36)在中國特色社會主義體制下,社會組織作為社會經濟發展的重要組成部分,任何社會組織都應首要處理好其與政府的關系,這亦是其可持續發展的前提所在。對基層政府而言,唯有如此,未來社區基金會才可能會體現出尼古拉斯·羅斯(Nikolas Rose)所說的“通過社區的治理”(37)羅斯認為,“通過社區的治理”來自這樣的一個過程,即有關社區性質的專業和技術知識的增長,已經與治理機構的行政和管理實踐相互關聯。Nikolas Rose.Powers of Freedom: Reframing Political Thought,Cambridge: Cambridge University Press, 1999, pp.175-176.之功效,即一種通過動員社區資源,以在由各種機構規定的總體性框架內實現自我治理的策略。