從時空表象到情感內蘊:電影聲音塑造的時空擴維與審美創造

周俞均

電影聲音作為電影藝術的重要組成部分,具有高度定位性的空間感、時間延續性和節奏感、多樣性和創造性等特質。在電影聲音創作中,設計師需要綜合考慮這些因素,創造出符合電影主題和風格的獨特聲音體驗。“由于電影任何的形式元素都是與一種表意的目的論聯系在一起的,關于電影媒介特性的研究,很自然地過渡為電影表意形式與表現手段的研究。”[1]隨著技術的不斷進步和創新,作為一種基礎電影元素的電影聲音,其設計和呈現方式也不斷地發展和完善,在從表象到內蘊的多個層次上為觀眾帶來更加豐富逼真、觸及心靈的視聽體驗。

一、電影聲音的空間拓維與場景塑造

隨著電影畫面技術的飛速發展,電影的空間維度在不斷地拓展,從實拍到三維技術特效合成、從3D立體電影到虛擬現實(VR),電影視覺的空間維度始終在不斷上升。然而,相對于畫面空間的拓展,聲音作為影院電影的重要組成部分,其空間維度卻難以像視覺的空間維度那樣實現徹底的迭代更新。從空間維度來看,電影聲音具有高度定位性和空間感。現代影院音響系統已經能夠提供高度逼真的環繞聲體驗,使得電影聲音的來源和位置可以精確地被定位和感知。例如,在一場戰爭電影中,通過精確的音響布局,觀眾可以清晰地感受到炸彈從左至右的爆炸聲,這種聲音空間感的精確傳遞能夠增強電影的真實感,引領觀眾進入電影情境。同時,聲音設計師還可以通過不同的聲音處理手法,如混響、回聲、延時等,創造出具有空間感的虛擬聲音環境。[2]聲音的空間維度拓展,將在未來成為讓電影與其他數碼媒介影像的重要區分因素;以更加層次豐富的聲音引領觀眾的聽覺觀影習慣、培養觀眾的觀影興趣,也是今后電影錄音與聲音制作的重點。

從現場聲音收錄的角度來說,錄音師應當在聲音的類型與反射的關系方面注意電影聲音的空間維度特質。不同場景空間直達聲與反射聲的配比不同。電影聲音的空間感設計取決于“場景”,而非“畫面”——聲音是沒有畫框的,盡管人的視覺只能看到前方接近180度的畫面(且實際視角的中心范圍僅僅有45~60度左右)[3],聽覺卻沉浸在全方位無死角的聲場中。不同環境比如室內和室外的環境音響的直達聲與反射聲配比是截然不同的。在封閉感較強的場景中,由于墻壁與其他物體的反射作用,直達聲與反射聲的比例相對平衡,空間感較為強烈;在開放性的場景中,由于沒有明顯的反射物體,直達聲的比例較高,空間感相對較弱。而從音效設計的角度來說,要考慮到鏡頭的運動變化給聲音帶來的影響。

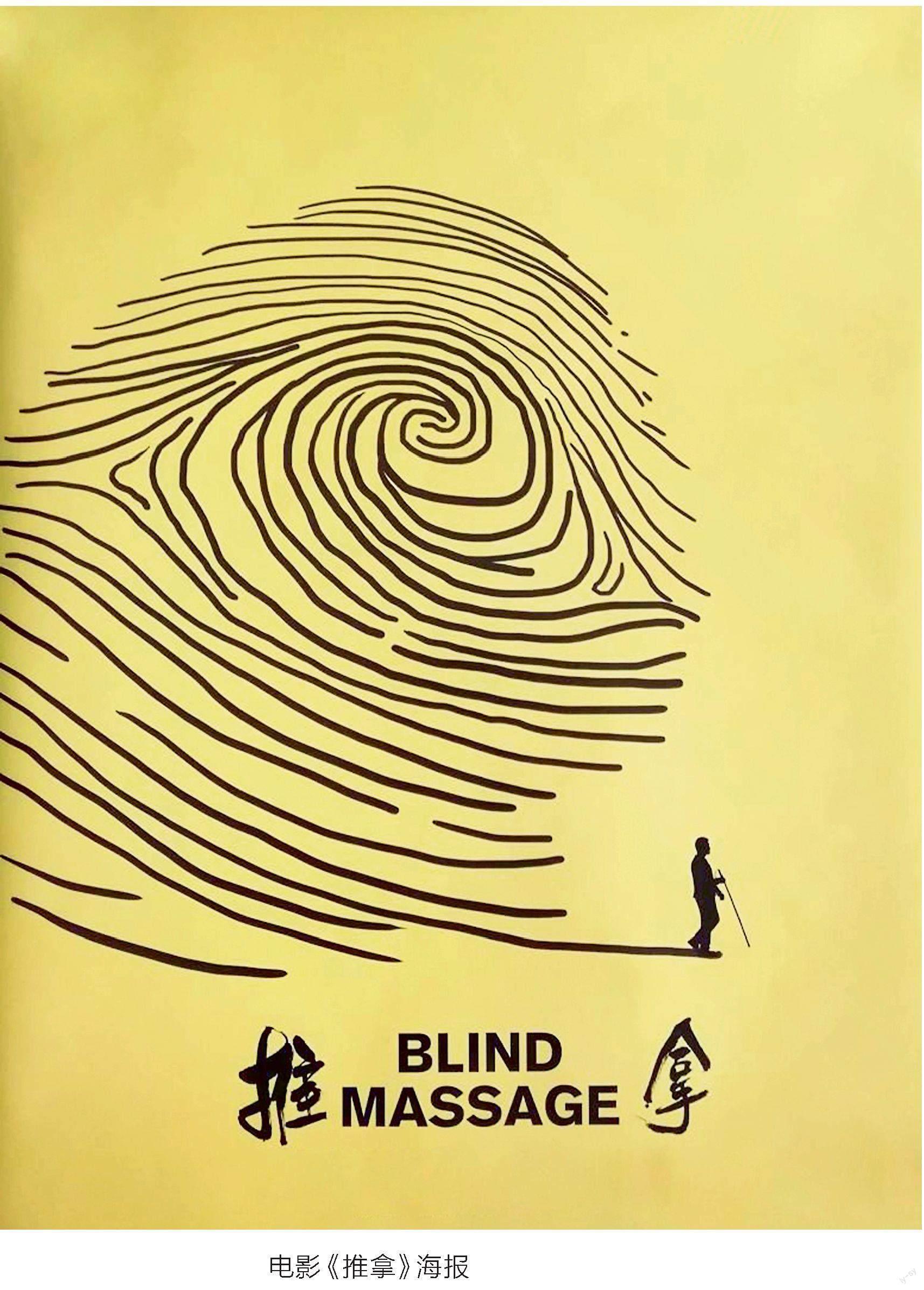

結合聲音收錄與音效設計的情況下,電影拍攝的實際實踐中有許多以聲音設計實現空間維度擴展的情況。例如在以盲人群體生活為講述對象的影片《推拿》(婁燁,2014)中,導演婁燁盡力通過復雜的視聽語言模擬出盲人群體所感知到的、明暗交替、并不清晰的世界。在視覺上,他通過讓畫面在正常的白天畫面、夜晚移軸鏡頭的正面補光畫面、夜晚的lensbaby移軸鏡頭的正面補光中來回切換模擬“盲視覺”效果;在聽覺上,他配合三種畫面不斷改變聲音呈現的方式。例如小馬的主觀視角,攝影機拍攝的是一個粗糙的、失焦的、濃烈的,類似膠片的畫面質感,它不僅是模仿小馬眼睛所見,也是他心理渴求的視覺外化。這兩種攝影風格,光明和黑暗,白天與夜晚,其實并沒有分水嶺,之于盲人都是一樣的,但之于觀眾,則具有強烈的代入感和醒目的辨別標志。

影片中的推拿院人物眾多,既有存在視力問題的盲人按摩師,也包括煮飯阿姨和兩位前臺小妹健全人,二者之間的運動速度差異產生不同的聲音空間與展現方式。盲人按摩院的工作者或多或少都存在一定視力問題,行動緩慢但感知力敏銳,這一群體里的爭斗是無聲的,導演就在角色距離鏡頭較遠時減弱聲音強度,增加混響,營造出廣闊的空間感;在被攝物體距離較近時,提高聲音強度、減少音量,削弱空間感,表現出盲人們盡管能接收的信息較少卻依然用心感受的主觀體驗,每一個人都必須很認真地用耳朵觀察,在心里揣度。相比之下,健全人的矛盾是訴諸言語、公開化的,導演會為他們設計一些相對快節奏的運動鏡頭;導演與錄音師、音效師則通過運動聲源的設計增強觀眾的沉浸感和體驗感,并通過改變聲源的位置、方向和速度等參數方式來模擬出物體在空間中的運動效果,表現盲人群體在健全人中的不適應。

在鏡頭與聲源固定的情況下,聲音的方向感會相對較弱。此時,聲音的設計可以更多地關注不同場景空間直達聲與反射聲的配比以及不同景別聲音強度與混響的變化。在《白日焰火》(刁亦男,2014)中,導演和錄音師以獨特的聲音處理賦予電影獨特的影像肌理與作者氣質。《白日焰火》以冷色調與低照明度的舞廳、公交車、短途火車、冰場等帶有時代變換氣質的公共空間進行獨特的東北地域歷史敘事,在聲音處理上則喜好在喧囂的場合加強主人公說話、呼吸等微小聲音的混響,例如將原本眾聲喧嘩的舞廳背景聲音拉遠、音量降低,讓原本的直達聲仿佛從遠處傳來、經過多重反射形成的間接聲音,營造出與主人公之間的距離感,充分展現出個體在古老的公共空間中時而顯露出來的、被壓抑已久的隱秘晦澀情感。通過調整聲源的位置、直達聲與反射聲的比例以及聲音的強度和混響效果,來營造出不同場景的空間感和氛圍感。例如在寂靜的空間中強調微妙、細小的環境音效,并將主人公情緒的釋放似暗流涌動般融入其中。在全片的高潮——緩緩升起又降下的摩天輪中,端坐的吳志貞優雅鎮靜,身上還有種被塵世碾壓后殘存的優雅;而張自力聽著吱吱嘎嘎的鋼鐵支架聲,波瀾不驚的表面下已經宛如銹蝕的鋼鐵般搖搖欲墜,內心波濤洶涌。這場戲明顯是對《第三個人》(程耳,2007)的致敬,錄音師張陽在聲音的處理上別具匠心,使它聽上去非常像鋼鐵怪獸。微妙的聲音設計一方面克制、隱忍,另一方面又不掩飾粗獷與賁張,在現實的粗毛邊處勾勒,渲染低調的細寫意。伴隨著吳志貞的面容在閃爍光照的映襯下乍明乍暗,升起又降落的摩天輪代表著輪回宿命的無法逃脫。在鏡頭與聲源運動時,鏡頭中的畫面空間在不斷地變化,此時,聲音的設計需要考慮隨著畫面空間的移動而產生的聲音空間的變化。《南方車站的聚會》(刁亦男,2019)中帶有跟蹤意味的行走戲,通過聲音角度和強弱的不斷變化,意味著窺視、對峙、躲閃以及身體位移帶來的情感沖動。例如在第一幕雨夜,留滿胡子、皮膚黝黑的周澤農在黑暗中逃脫追捕,四面八方不斷變化移動的聲音暗示追兵將近,四面埋伏的聲音意象極大地豐富了暗調畫面下的敘事空間。

在以上討論過的、較為常規的聲音壞境外,還有新媒體電影、虛擬現實等新情況,要結合具體語境加以討論。虛擬現實(VR)技術打破了傳統的觀影方式,觀眾可以自由地選擇視角進行觀看。在這種用戶需要來回轉動頭部或者有大幅度的身體運動的自由視角中,聲音的空間感設計尤為重要。需要通過精確的聲音定位和空間模擬技術,使得觀眾可以在不同的視角中感受到準確的聲場環境,確保聲音的質量和效果能夠達到最佳狀態。首先在聲音制作即模擬的“錄音”階段,VR設備的聲音算法要以用戶為一個球形區域的中心,在確定某一方向基準后安排聲音位置,通過水平轉動和垂直轉動這兩個參數釋放全方位的環繞聲,在控制視角在360度球形范圍的朝向的同時完成聲音和畫面的配合與變化。[4]而在音效解決方案上,不同廠商紛紛進行嘗試,目前主流的解決方案有通過跟蹤器上所發來的空間信息來處理聲音信息,通過耳機來再現精準的空間定位;借鑒光線追蹤渲染的思路,在虛擬現實場景中將音頻交互映射到3D場景中的物體上,通過回聲的變化以及帶來的空間感給出信息等。[5]

在中國錄音師詹新的《聲場:與電影聲音對話》專著中,他對新技術提出了看法:“就算用最時髦的專業機器,錄音還是要用一個話筒、一個拾音器把聲信號變成電信號,記錄在一個儲存器里,用耳機現場實時監聽。近百年都是這樣的原理。”在詹新看來,以扎實的錄音功底來以不變應萬變,是應對數字時代“最聰明、最智慧的一種變化”。[6]無論何時,電影聲音都是電影空間營造的重要組成部分,具有空間感、透視感和方向感等特質。在電影聲音創作中,設計師需要綜合考慮不同場景空間直達聲與反射聲的配比、不同景別聲音強度與混響的變化以及不同鏡頭角度對聲音方向的影響等因素,創造出符合電影主題和風格的獨特聲音體驗。同時,隨著技術的不斷進步和創新,電影聲音的設計和呈現方式也將不斷發展和完善,為觀眾帶來更加豐富和逼真的視聽體驗。

二、電影聲音的時間拓維與聲畫構成

從時間維度來看,電影聲音具有時間延續性和節奏感。聲音設計可以通過聲音的起始、持續和結束參數,以及聲音的節奏快慢、頻率高低和時間維度上的強弱變化等信息,創造出與畫面相匹配的聲音節奏和氛圍。例如,在一部懸疑電影中,通過緩慢而低沉的音效和音樂,可以營造出緊張的氣氛,使觀眾更加投入于電影的情節發展。同時,隨著電影劇情的節奏變化,聲音設計也需要做出相應的調整,以保持與畫面的同步和協調。電影聲音與畫面之間的時間差異、同一段聲音的重復之間的差異感等,都是電影聲音時間維度擴展的重要方式。但與電影聲音的空間維度擴展不同,電影聲音的時間更多以畫面內容為主。電影中與現實世界中的時間維度存在差異。電影的時間本身就是可壓縮、拉伸,并在畫面之間跳躍的,所以其聲音并不是由實際物體振動產生到自然衰減,而是根據敘事和畫面的需要進行提前進入或延后切出等效果。

以聲音剪輯技巧“捅音法”與“拖音法”為例。“捅音法”指的下一個鏡頭的聲音提前進入上一個鏡頭,或下一個場景的聲音先于圖像進入視頻的剪輯方式。“捅音法”經常用于描述夢境或閃回的轉場,例如《迷失的高速公路》(大衛·林奇,1987)中,男主人公弗雷德按“記憶”的方式來還原真相,卻進入重重迷霧之中;而記憶成為迷宮時“捅音法”被用于主人公對夢境的描繪——當弗雷德在傷害妻子之后在內心里拒絕這個事實,企圖通過幻想出另一角色“皮特”的方式為自己開脫,讓自己相信犯下大錯的是別人而非自己。“拖音法”則與其相反,是讓一個鏡頭中的聲音一直延續到下一個鏡頭,例如《生命之樹》(泰倫斯·馬力克,2011)中11歲男孩杰克生活在父親壓抑下的三口之家中,父親獨斷專權、母親無所作為。一個場景中杰克獨自不斷開關一扇老舊的木門,邊數數邊制造出吱吱的響聲,而這些聲音在當前杰克獨自一人的場景結束以后,仍然出現在下個父子共處的場景中。“拖音法”的剪輯方式讓鏡頭和場景的切換更加自然流暢,同時凸顯出杰克更加享受獨處時光,和父親在一起時會感受到壓力的潛在信息。這兩種剪輯方法由它們在剪輯序列中的圖像性呈現形式而得名。在常規的剪輯軟件中,視頻處于時間序列上方,而音頻處于時間序列下方,“捅音法”由于呈現J字形,因此被稱為“J-cut”;而“拖音法”呈現字母L型,也稱為“L-cut”。[7]大部分故事片中多少會遇到“捅音法”和“拖音法”,即使簡單的對話中也可能出現。

除去用于場景的流暢轉換,“捅音法”和“拖音法”也常常被運用在營造緊張感、造成場景縮短或延長的效果、優化影片節奏、擴展電影表達空間、制作富有感染力的開場或閉幕等中。技巧雖小,卻能通過聲音的“時間差”擴展影片的維度產生奇特的效果。[8]“捅音法”由于通過讓視覺場景變短營造出緊張感,例如《極道車神》(埃德加·賴特,2017)中男主人公與老人相互打手勢交流,背景傳來車鳴的聲音,但這個場景還在進行中,一老一少仿佛對外界發生的事情毫無感知,仍在寂靜中打著手勢;“拖音法”則能有效地進行轉場,因為“拖音法”能制造出場景被拉長的感覺,在下一個場景到來之前,提前將下一個場景中的聲音元素介入畫面中;但這也并非絕對,例如在《美國往事》(賽爾喬·萊昂內,1984)的開頭,尖銳而響亮的電話鈴鳴響聲,貫穿在一系列展現紐約街頭生活的鏡頭組合中但,在十幾個鏡頭過去后,觀眾依然找不到電話鈴聲的來源,會帶給人一種焦慮感,同時營造出謎團,為電話場景中即將出現的人物做好鋪墊。

除此以外,“捅音法”和“拖音法”還能為影片制作富有感染力的開場或閉幕。以“捅音法”開篇在畫面出現前就能深深地吸引觀眾,而如果以“拖音法”結尾能制造出一種即使片尾字幕已經出現,但電影還在繼續的感覺。例如在《老無所依》(伊桑·科恩/喬爾·科恩,2007)中,篤信正義必將戰勝邪惡的老治安官幾乎動用了他所有的經驗和智慧偵辦案件,犯罪者仍逃脫法網,治安官先于觀眾感到無力和絕望。看不到未來的老治安官回憶過去,夢見了父親和祖父。結尾處的治安官一邊緬懷父輩們的光榮歲月,一邊深感現實中老無所依的悲哀,整部影片以治安官無力的醒悟為結束。大部分觀眾都會對這一戛然而止的結尾感到倉促和無所適從——在歷經數次意外的刺激情節轉換后,竟然以一個老人絮叨自己關于父輩的夢而結束;但此時場景中的聲音還在繼續,為震撼而無望的反高潮結局標明注腳:正如老治安官祖輩們的榮耀本該在他的時代破案延續一樣,電影似乎也召喚著正義和英雄的降臨。

三、電影聲音的藝術拓維與情感創造

從上文對電影聲音的分析中可以看出,聲音對空間維度和時間維度的擴展最終要歸于藝術創作和情感的維度,就像《老無所依》的結尾“拖音法”的應用最終將“場景的延續”改寫為“悲哀的延續”一樣。[9]電影作為一種視聽藝術形式,其中的視聽要素必然與現實世界有著顯著差異,而其中最典型的差異在于電影中聲音的使用,聲音設計師可以通過特殊的聲音設計來表達情感和塑造氛圍,深入地展現人物內心世界。在錄音師詹新接受采訪時,記者曾問到錄音師是否要發揮自己的風格,而詹新的回答是堅持以導演為創作上的第一責任人,“錄音首先應該遵從導演的風格,在這個邊界內,發揮自己的才能”[10]。可見聲音設計還需要考慮與畫面的協同作用,通過與畫面的呼應、對比和沖突等手法,創造出更加豐富的視聽體驗。

在導演對影片整體的把握下,通過音樂、合成音效和聲場效果等手法,電影的聲音元素可以像畫面蒙太奇一樣創造出全新的聲音元素,以適應影片主題所需要的特殊情感內涵。在電影中,畫面的表現通常是最為重要的,但聲音的使用可以讓觀眾感受到更多的信息。當畫面中的人物沒有開口說話時,場景音樂的使用可以讓觀眾感受到更多的情感和氛圍,增強觀眾的情感體驗,并讓觀眾更好地理解和感受電影的情節。例如,《赤壁》(吳宇森,2008)中周瑜與諸葛亮切磋琴藝的“斗琴”片段中,琴曲首先以激昂慷慨之氣切入大戰一觸即發的主題,具有戈矛殺伐戰斗的意味,也營造出激越肅殺的氣氛;而后一段合奏又暗喻瑜亮二人之間惺惺相惜、互為知音的情緒,古琴音樂與運鏡技術的兩相配合,使得此時的人物情緒得以傳遞——可以說,此處的琴曲不僅扮演著兩位智者謀士之間互相引為“知音”、締結審美共同體的中介角色,同時也為片中兩人關系的可能走向提供開放的想象空間。[11]

在關于聲音的構境論解讀中,只要將同一段音樂聽上兩遍,觀眾就會發現在這兩次聆聽的過程中聽取這段音樂時的聽覺并不相同。由于每一次聆聽都在身體感受的意義上形成一種新的現象,因此即使聆聽相同的聲音也會在情感關系上發生某些變化,越豐富的音樂引起的情感變化現象越豐富,所以有音樂癖的人不斷地重復聆聽音樂,電影導演也會在影片中反復使用相同的聲音。法國哲學家斯蒂格勒認為,這是兩次聆聽之間的區別源自于持留的現象發生了異化,也即“遵選”發生了異化:“意識不會抓住所有一切。從一次聆聽到另一次聆聽,聽覺之所以不同,確切地說是因為第二次聆聽時的聽覺受到了第一次聆聽的影響。音樂沒有變,但是聽覺變了,因此意識也變了。在兩次聆聽之間,意識發生了變化,這是因為服務于意識的聽覺發生了變化;服務于意識的聽覺之所以發生了變化,是因為它已經經歷了第一次聆聽。”[12]根據一般準則,意識會受到出現在它面前現象的影響;但是面對時間客體之時,意識卻會以一種特殊的方式受到影響。電影與電影中的音樂一樣都是時間這一恒定對象的客體。這就要求人們去分析電影中聲音進行情感創造的特性——它使電影流得以構成以及電影流對情感與意識所產生的效應。例如電影《孔子》(胡玫,2010)中,孔子在與弟子們周游各國卻受到冷落時以琴曲表意抒懷,并且一彈便是幾天幾夜。這首展現“夫子道高,當世者難用”的琴曲在影片中反復出現,不僅表現了孔子的懷才不遇之意,也展現出孔子對這一境遇的不同態度。這兩處琴曲聲不僅可以打破畫面對整體場景的控制,還可以在可見的環境外營造出更加深刻的情感表達與審美意涵。

結語

電影聲音具有多樣性和創造性。電影聲音設計不僅是對現實聲音的記錄和復制,而且是通過藝術化的處理手法。與現實中線性發展的場景與時空定義不同,電影聲音只是連續時空中所截取的一個瞬間性的場面,與實際存在的過去和將來都毫無關系,時間的流逝并非影像所表現的內容或條件。因此,電影聲音不僅能讓觀眾在聽到聲音時立刻判斷出該物體的性質和特征,還可以擴展電影的維度,為沉默的人與靜默的物體賦予性格和情感,從而創造出一個新的藝術世界。

參考文獻:

[1]陳錫禾,徐紅,等.當代西方電影理論精選[M].北京:中國電影出版社,2012:248.

[2][8]王玨.電影聲音設計的概念及方法[ J ].當代電影,2010(03):110-115.

[3][7][美]湯姆林森·霍爾曼.電影電視聲音[M].姚國強,王旭鋒,等譯.北京:華夏出版社,2004:31.

[4]陳功.電影聲音“空間感”的設計規律與方法[ J ].電影藝術,2016(01):129-133.

[5]曾笑鳴.論電影聲音藝術創作的未來發展趨勢[ J ].北京電影學院學報,2004(01):71-78.

[6][10]詹新.聲場:與電影聲音對話[M].北京:中國電影出版社,2017:16,40.

[9]高慧超.如何通過擬音棚實現電影聲音的空間環境效果[ J ].現代電影技術,2009(02):31-37.

[11]韓璐.論武俠電影的聲音藝術創作[ J ].北京電影學院學報,2004(01):87-94+106.

[12][法]貝爾納·斯蒂格勒.技術與時間3電影的時間與存在之痛的問題[M].方爾平,譯.南京:譯林出版社,2012:512.