當AI超越了人,未來誰來回答

榮智慧

生成式人工智能時代已經真正到來。

自從OpenAI的聊天機器人ChatGPT上線,科技新聞沒有一天能離得開“人工智能”和“大模型”兩大話題。在美國,包含大多數科技公司的標普指數500,上漲了8個百分點,賣處理器的英偉達股價翻了一番。

在中國,上百個“大模型”問世。“百模大戰”令人遙想十年前的“百團大戰”—多個電子商務網絡平臺爭做“團購”業務,以線上補貼的方式刺激線下消費,燒錢力竭之后,網站也隨之消失在歷史的煙塵里,留下屈指可數的巨頭。

穿過周期性的煙塵和語言學家喬姆斯基“對戰”ChatGPT的失利,人工智能給經濟帶來什么,又能給文明帶來什么?

對經濟有影響,但不大

大多數人的期望宏偉而熱切。

高盛銀行的最新研究表明:“人工智能的廣泛采用,可能會在十年內推動全球年度GDP增長7%—總量增加超70萬億美元。”一份學術研究指出,采用該技術的企業,年增長率將提高三個百分點。Open Philanthropy的一項研究顯示,得益于人工智能,本世紀某個時候發生“爆炸性增長”(全球GDP年增長10%以上)的可能性超過30%。

一些經濟學家甚至半開玩笑地表示,無限增長也是可能的。

不過,金融市場的數據倒沒有那么高漲。過去的一年里,人工智能相關公司股價表現,低于全球平均水平,盡管最近幾個月有所上漲。也就是說,美國投資者并沒有覺得人工智能的漲幅能跑贏利率。美國長期利率并不高,過去70年,平均值為4.90%,目前為4.38%,歷史最高值是15.32%,那是1981年的事。

金融市場并不看好人工智能引發的增速,至少30到50年里都“沒什么指望”。

單一技術的進步,能否“顛覆性”地改變經濟發展軌道,珍妮紡紗機是個例子。一個普遍說法是,珍妮紡紗機開啟了18世紀的工業革命。實際上,大量使用煤炭、嚴格受法律保護的產權和蓬勃的科學精神,都是工業革命發生的重要因素。

1964年,經濟學家羅伯特·福格爾出版了著作《鐵路與美國的經濟增長:計量歷史學文集》。將近30年后,這項研究為他贏得了諾貝爾經濟學獎。研究挑戰了人們習以為常的看法:鐵路改變了美國的經濟發展歷程,將農業國轉變為工業國。

在學術成果方面,中國幾年前就已領先。2019年,中國AI方向論文的引用數超過美國。2021年,全球有26%的人工智能會議出版物來自中國,美國僅占17%。

福格爾認為,鐵路的影響非常小,放在歷史長河幾可忽略不計。它所取代的技術—內河運輸,本來也有機會做大做強。假如鐵路壓根沒有發明出來,美國在1890年1月1日達到的人均收入水平,在1890年3月31日也會達到。

人工智能技術,很難被準確預測。好在福格爾的鐵路研究提供了三個有效指標:壟斷、勞動力市場和生產力。

按高盛分析師的估計,最好的情況下,全球上班族中1億人都買一些智能“小玩意”,全球人工智能企業軟件的年度收入增加約430億美元。

430億美元流向哪里?看起來會流向OpenAI。壟斷產生的原因是,一個行業的固定成本很高,競爭對手又很難提供同樣的產品或服務。客戶除了洛克菲勒的石油別無選擇,更沒可能自己去挖。OpenAI有這個底子,其聊天機器人GPT4,訓練成本超過100億美元,還擁有大量的訓練模型數據和用戶反饋。

不過,一家公司超越整個行業的可能性很小。更常見的情況是少數大公司相互競爭,就像航空、百貨和搜索引擎一樣。沒有哪家人工智能產品是“獨一無二”的,因為它們使用的模型大同小異,計算能力也是通用的,代碼和提示技巧都可以免費在線獲取—業余愛好者制作“小而美”的模型,反而更有商業競爭力。

勞動力市場的發展也并不悲觀。

21世紀開始時,許多人擔心外包造成富裕國家工人的貧困。2013年,牛津大學兩篇被廣泛引用的論文指出,自動化會在隨后的十年消滅47%的美國工作崗位。最常見的說法是,即使沒有廣泛的失業,也會出現“空心化”,即高薪工作消失,沒有技術含量的、低薪的角色取而代之。

實際情況正相反。過去十年中,富裕國家的平均失業率減少了大約一半。勞動適齡人口的就業比例處于歷史最高水平。日本、新加坡和韓國等自動化和機器人技術使用率最高的國家,失業率最低。美國勞工統計局最近的一項研究發現,近年來,新技術威脅下“有風險”的工作,“沒有表現出任何明顯快速失業的總體趨勢”。

通過降低生產成本,新技術可以創造對商品和服務的更多需求,從而增加工作崗位。像“美甲師”的工作,2000年才被正式添加到人口普查的列表里。“太陽能光伏電工”五年前才加入。人工智能可能會創造今天難以想象的新職業。

勞動力市場的變化,也會對生產率造成影響,但影響的速度,也沒有人們認為的那么快。

美國的企業和家庭用電,19世紀末就開始了,而電力帶來的經濟繁榮,直到第一次世界大戰結束才出現。智能手機出現了十多年,幾十億人使用高速互聯網,超過1/10的美國員工都在購買了某種人工智能服務的公司上班,但是,全球的生產率增長依然相當疲軟。

技術競賽永遠激烈

人工智能對經濟的影響也許不那么明顯,但對國家安全的影響非常明顯。特工“007”詹姆斯·邦德之所以魅力卓絕,主要依靠層出不窮的新技術的加持—這是冷戰時期美蘇科技競爭的縮影。

今天,技術競賽依然激烈。

去年9月,美國國家安全顧問杰克·沙利文表示:“少數技術將在未來十年發揮巨大作用。”ChatGPT誕生后的半年內,中國科學技術部重新組建,將有關農業、生態、環境、衛生健康等職能分割給相應部門,保留“國家基礎研究和應用基礎研究、國家實驗室建設、國家科技重大專項、國家技術轉移體系建設、科技成果轉移轉化和產學研結合”等國家戰略職能。

在學術成果方面,中國幾年前就已領先。2019年,中國AI方向論文的引用數超過美國。2021年,全球有26%的人工智能出版物來自中國,美國僅占17%。按照人工智能出版物的數量計算,世界十大出版機構里,九家在中國。計算機視覺方面,全球前五大實驗室全部出自中國。

等到基礎模型或“大模型”出現,美國體現出了領先的能力。無論是GPT背后的初創公司OpenAI,還是Anthropic或Stability等小公司,抑或巨頭谷歌、Meta和微軟(擁有OpenAI部分股權),都有人工智能技術的獨家“秘笈”。

百度的“文心”(Ernie)大模型,目前代表了中國人工智能大模型的最高水平,但和ChatGPT同臺競技之后,人們不得不承認它有差距。中國其他兩大科技巨頭阿里巴巴和騰訊的人工智能水平尚不及此。

業界客觀判斷,中國的大模型落后于美國大概兩到三年。其原因有三:

單一國家—美國或中國在人工智能方面,都不太可能擁有不可逾越的領先地位。

一是數據不夠開放,更不夠多。中國的視覺信息數據較多,但文字數據較少,近十年的文字數據更被微博、微信這種封閉式的“圍墻花園”超級應用所隔閡,難以用搜索引擎索引。最著名的國家級大模型“悟道”也未能引起轟動,恐怕就在于有效、高質量的文字數據的缺乏,即使它的算法可能比GPT-4還復雜。

二是硬件因美國制裁而受限。去年,美國對人工智能方面的硬件實施了一波出口管制,其中包括云計算數據中心使用的微處理器,大模型就靠微處理器來學習;連中國自行建造此類芯片的設備工具也一并禁售。

英國智庫人工智能治理中心分析了中國26款大模型的芯片,發現超過一半的處理器都依賴美國公司英偉達。而美國的制裁還在不斷加碼,甚至消費級的RTX4090顯卡都不得出售給中國,一天后才澄清“有所誤傷”。

三是專有技術和人才的缺乏。美國的新技術,主要靠移民。國際大型人工智能會議上發論文的美國人,有2/3是外國出生的。2019年時,中國工程師占到其中近1/3。此后,新冠大流行和中美較為緊張的局勢,導致中國工程師難以拿到美國簽證。關鍵是,技術和知識很難在相對封閉的、缺少交流的地方產生“創新”。

中國政府正在試圖開放國有企業的數據,為大模型的開發者提供更多的資源集。拆除應用的“圍墻”也提上了日程,但事關利益的企業還沒有動手。

硬件方面,一些中國人工智能公司可以通過他國的云服務器來使用英偉達的處理器,或者干脆向英偉達“定制”不那么尖端的產品—比最新產品的運行速度慢10%~30%左右。當然,這肯定提高了成本。

大模型的“開源”模式,有助于解決硬件和人才的匱乏。模型工作原理可以任意下載,并根據用戶需求進行微調。普通人也可以免費下載使用。斯坦福大學的研究人員就采用了Meta的模型LLAMA的權重,以不到600美元的價格創建了一個模型,在執行某些任務的效果上,它不比ChatGPT的原始版本差多少。

這些事實證明,單一國家—美國或中國在人工智能方面,都不太可能擁有不可逾越的領先地位。數年后,每個國家的人工智能水平可能大同小異,盡管制裁之下中國付出了高昂的代價。

“開除每一位語言學家”

以ChatGPT為代表的人工智能的崛起,挑戰的是人類語言學問題,而不是模型到底能做多大的問題。

95歲的語言學家喬姆斯基,今年春天在《紐約時報》發文質疑,標題就是“ChatGPT的虛假承諾”,對人工智能的語言能力不買賬。文中,他舉了一個在所有著作中都提到的例句:John is too stubborn to talk to。喬姆斯基認為,人工智能會理解為“約翰太固執不愿意和人講話”,而不是指出其本意“約翰不可理喻”。

好事的網友立刻把例句扔給了ChatGPT,結果打了喬姆斯基的臉。

大型語言模型采用“神經網絡”技術,從網站、書籍和報紙上收集單詞語料庫,來做“完形填空”—預測給定句子或短語中的下一個單詞。大模型會根據開發人員給出的示例進行模仿,然后判斷自己的“答案”與正確答案的接近程度,依此進行調整。

重復以上過程,模型就形成了單詞如何相互關聯的“思維圖”。模型的訓練詞匯越多越好,“學”得越多,“用”得越好。兩年前,GPT-3訓練的單詞量還只有幾十億,去年DeepMind的Gopher模型已經用了近3000億參數。

有些語言學家認為,非人類產生“語言”的事實,給研究者提供了一個人類如何學習語言的角度。

ChatGPT令人意識到,語言要比聽覺和視覺更接近“人性”。人工智能在“聊天”而不是視覺識別、聽覺識別上出現能力“爆發”,恰恰也驗證了喬姆斯基的理論。

喬姆斯基不這么看。他是改變了語言學的人—在他之前,語言學是人文學科,在他之后,語言學是自然科學。他提出“思維即語言”,以此可以區分智人和其他物種。思想在先,交流在后,由于一次基因突變,十萬年前的“人類”掌握了遞歸枚舉的能力。認知科學家和進化心理學家都認同他的觀點。

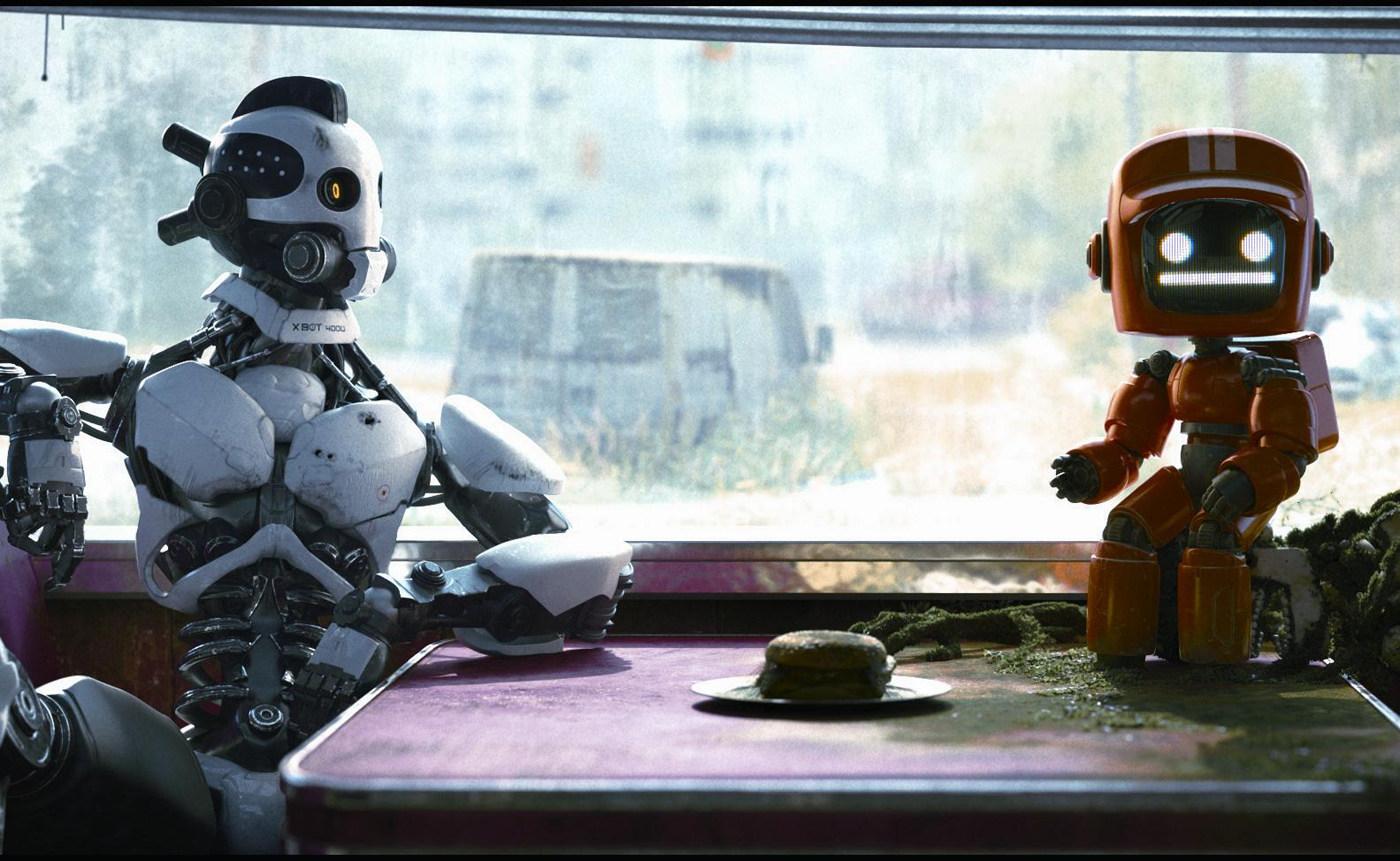

而大模型和ChatGPT證明,思維不等于語言。它們交流絲滑,卻沒有思想。而且它們處理“完形填空”的方式,完全是“暗箱操作”,那些對人類而言最重要的“中間任務”—單詞、句法和語義分析,根本無需認真對待。

人人都說,NLP(自然語言處理)不需要語言學了。NLP界甚至有這樣的笑話:每開除一位語言學家,NLP的系統性能就會上一個臺階。

其實,喬姆斯基并沒有那么“過時”。

ChatGPT的G(generate,生成),就來自喬姆斯基1957年提出的理論“轉換—生成文法”。其主要包括基礎和轉換兩個部分,基礎部分生成深層結構,深層結構通過轉換得到表層結構。語義部分屬于深層結構,它為深層結構做出語義解釋。

這套理論,研究的是人類語言的標準,也指導了機器語言的運行規則。

同時,在來源方面,喬姆斯基自稱“跳躍派”,認為語言是“突現”的:人類對使用語言有一種與生俱來的“理解”。他的妻子卡羅爾是麻省理工學院的生物語言學家,曾研究過兩歲前患腦膜炎的兒童,他們喪失了視覺和聽覺,但保有觸覺,通過觸覺補償語言能力,從而能思維。

這證明,語言是比其他感知模式更加基礎的官能。

同樣地,ChatGPT令人意識到,語言要比聽覺和視覺更接近“人性”。人工智能在“聊天”而不是視覺識別、聽覺識別上出現能力“爆發”,恰恰也驗證了喬姆斯基的理論。

也許,ChatGPT和大模型是弗洛伊德的“繼任者”。哥白尼宣布,人類不再是宇宙的中心。達爾文表示,人類只是動物的一種,沒有什么“上帝的恩賜”。弗洛伊德的貢獻是,每個人都意識到“自我”并不是自己的“主人”。

而大模型終將告訴人類,世界不需要什么“主人”。