低碳城市與創新型城市雙試點政策對綠色技術創新的協同影響

李煜華 張莉娜

【摘要】基于2005 ~ 2020年我國滬深A股制造業上市公司數據, 實證檢驗低碳城市和創新型城市雙試點政策對制造企業綠色技術創新的協同影響。研究發現: 與非雙試點城市相比, 雙試點城市顯著促進了制造企業綠色技術創新; 與低碳城市單試點政策和創新型城市單試點政策相比, 低碳城市和創新型城市雙試點政策能夠協同提升制造企業綠色技術創新水平, 而且先成為創新型城市試點再成為低碳城市試點能更有效地促進制造企業綠色技術創新; 雙試點政策通過提高地區財政支持、 推動企業數字化轉型促進制造企業綠色技術創新; 雙試點政策對綠色技術創新的促進作用在東部和中部地區企業、 非國有企業以及處于成長期和成熟期企業中更顯著。研究結論驗證了低碳城市建設和創新型城市建設可以協同促進制造企業綠色技術創新, 對于未來試點政策組合和引導制造企業綠色發展具有重要意義。

【關鍵詞】低碳城市;創新型城市;綠色技術創新;財政支持;數字化轉型

【中圖分類號】 F273.1? ? ?【文獻標識碼】A? ? ? 【文章編號】1004-0994(2023)21-0124-8

一、 引言

我國制造業的規模穩居世界第一, 但過去粗放式的發展模式不僅對環境造成了極大破壞, 而且致使大而不全、 全而不優等問題日益凸顯。“雙碳”目標的提出為我國的綠色低碳發展指明了方向, 黨的二十大報告明確指出“推動制造業高端化、 智能化、 綠色化發展”。然而, 在我國制造企業綠色轉型的過程中, 企業的綠色技術創新仍面臨嚴峻挑戰。一方面, 由于綠色技術創新具有高難度、 高風險、 高投入特質, 企業會面臨嚴重的信息不對稱與融資約束(王馨和王營,2021); 另一方面, 由于綠色技術的外部性、 市場的不確定性以及管理制度的不完善等原因, 企業會對現有技術路徑產生依賴, 從而降低企業綠色技術創新的積極性(周雪峰等,2022)。上述問題導致企業很難自發開展和維持綠色技術創新, 亟需政府進行相應的引導和激勵。

環境規制是政府干預制造企業的重要工具, 關于環境規制與企業綠色技術創新的關系, 主流的觀點有三種: 第一, 持“波特假說”觀點的學者認為, 適當的環境規制產生的正向“創新補償效應”會高于企業的“遵循成本”效應, 能夠“倒逼”企業進行綠色技術創新(Yang等,2020); 第二, 持“新古典經濟學理論”觀點的學者認為, 環境規制會增加企業的運營成本, 擠占企業資源, 不利于企業進行綠色技術創新(Chintrakarn,2008); 第三, 部分學者認為, 環境規制與企業綠色技術創新之間存在非線性關系, 如“U”型關系(王珍愚等,2021)。

低碳城市試點政策與創新型城市試點政策是對綠色發展和創新發展理念的最佳實踐。一些學者關注到兩種試點政策與綠色技術創新的內在聯系, 并分別展開了研究。在宏觀層面, 王星(2022)研究發現, 低碳城市試點政策能夠通過政府支持與公眾參與促進城市綠色技術創新; 李政和劉豐碩(2021)研究發現, 創新型城市通過政府引領效應、 人才集聚效應、 創新效應及結構效應有效提升了城市綠色創新水平。少數學者關注了低碳城市與創新型城市雙試點政策的城市碳減排效應(蘇濤永等,2022)。在微觀層面, 徐佳和崔靜波(2020)、 熊廣勤等(2020)研究發現, 低碳城市試點政策能夠顯著提高試點城市企業的綠色技術創新水平; 張志新等(2022)則發現, 低碳城市試點政策能夠提升企業綠色技術創新數量, 但對企業綠色技術創新質量會產生負面影響; 郭豐等(2021)研究發現, 創新型城市試點政策通過改善創新環境、 提高財政支持和緩解融資約束促進了企業創新數量和質量的提升。

綜上所述, 現有研究多探討低碳城市試點政策和創新型城市試點政策的實施在城市層面的綠色效能, 側重于探究單個試點政策對企業綠色技術創新的影響, 但較少研究多個試點政策對微觀企業綠色技術創新的作用效果以及不同試點政策之間的協同作用。低碳城市與創新型城市雙試點政策如何影響制造企業綠色技術創新?不同試點政策是否產生協同效應?厘清上述問題對于推動低碳城市和創新型城市建設、 激發制造企業綠色技術創新和實現低碳發展具有重要意義。鑒于此, 本文選擇典型的綠色技術創新制造企業為樣本, 構建多期雙重差分模型, 探究雙試點政策對制造企業綠色技術創新的協同影響效應及其作用機制, 以期為政府擴大試點范圍、 發揮不同試點政策間的協同效應、 推動制造企業綠色轉型升級提供決策支持。

本文可能的貢獻在于: 一是, 評估了試點政策對制造企業綠色技術創新的影響效應, 拓展并豐富了相關領域的研究成果; 二是, 從協同視角出發評估低碳城市和創新型城市雙試點政策的實施效果, 這不僅是對試點政策效果研究的合理性補充, 而且是響應中國式現代化發展的有益嘗試; 三是, 驗證了財政支持和企業數字化轉型在雙試點城市建設影響制造企業綠色技術創新過程中發揮的中介作用, 進一步揭示了雙試點政策對制造企業綠色技術創新的影響機理。

二、 理論分析

(一)雙試點政策的協同效應

低碳城市試點政策是我國為推動城市低碳發展、 積極應對氣候變化而提出的具有弱激勵、 弱約束特點的綜合性環境規制手段, 重點是關注工業、 建筑、 交通、 能源供應、 農林業、 廢棄物管理等領域的低碳發展(莊貴陽,2020), 從而實現控制城市溫室氣體排放的目標。在低碳城市試點政策推進過程中, 會針對性地激發企業綠色技術創新。首先, 低碳城市試點政策的實施會加速城市調整產業結構、 提升能源效率、 建立低碳產業體系等, 在這個過程中企業必然進行技術變革和轉型升級, 從而促進企業研發出更符合低碳發展的綠色技術, 實現“波特假說”(徐佳和崔靜波,2020); 其次, 入選低碳城市試點會提升地方政府治理的積極性, 政府為了提升環境績效, 會積極引導企業進行綠色生產與低碳發展, 進而促進企業綠色技術創新(張志新等,2022); 最后, 地方政府為了實現區域碳減排目標, 會對一些高污染、 高耗能的企業進行處罰甚至關停, 從而倒逼企業進行綠色技術創新, 減少污染資源的使用, 提高資源利用效率(王治等,2023)。

創新型城市建設本質上是為了提升城市創新水平, 促進城市綠色轉型, 最終實現城市可持續發展。McAfee(2016)研究發現, 在創新型政策的主導下, 城市的發展更加關注以綠色技術創新推動經濟增長和城市綠色發展。有學者證實了創新型城市試點政策能夠通過綠色技術創新、 產業結構升級等途徑促進城市綠色發展(王曉紅等,2022)。創新型城市試點政策能夠促進創新知識、 創新要素與創新資源的集聚, 加速城市各要素之間的流動(李洪濤和王麗麗,2020), 不僅能夠營造良好的城市創新環境, 推動城市綠色發展, 而且可為激發企業綠色技術創新行為提供有利的外部條件。一方面, 信號傳遞理論表明, 成為創新型城市試點之后, 能夠向外界傳遞良好的信號, 為城市吸引更多的創新人才、 技術與資金, 進而為企業綠色技術創新提供支撐(郭豐等,2021); 另一方面, 企業是城市創新型政策實施的重要主體, 地方政府會通過資源配置對其進行培育和激勵, 從而引導企業淘汰落后的生產方式, 開展綠色技術創新活動。

制造業是實現節能減排與創新發展的重點行業, 因而其會面臨更加嚴格的標準和政策要求。為降低節能減排成本、 獲得組織合法性, 制造企業需要通過綠色技術變革來提升競爭優勢和市場地位。相比于單試點城市, 雙試點城市對制造企業綠色技術創新的影響效應可能更大。對于低碳城市試點來說, 進一步成為創新型城市試點能夠獲取更多綠色技術創新所需的創新要素和資源。對于創新型城市試點來說, 進一步成為低碳城市試點能夠促使制造企業選擇更加綠色的創新方式, 而不是以犧牲環境為代價進行創新。因此, 低碳城市試點政策和創新型城市試點政策均能夠促進制造企業的綠色技術創新, 而且相比于單試點城市, 雙試點城市的影響效應可能更強。基于以上分析, 本文提出如下假設:

H1: 低碳城市與創新型城市雙試點政策能夠協同促進制造企業綠色技術創新。

(二)財政支持的中介效應

由于綠色技術創新具有研發難度大、 風險高、 收益周期長等特點, 開展綠色技術創新活動需要大量的資金投入, 但絕大多數企業往往無力承擔巨額費用, 從而導致綠色技術研發的中斷。有學者研究發現, 以政府為主導的財政撥款能夠正向刺激綠色技術創新(宋德勇等,2021)。低碳城市和創新型城市雙試點政策可以更好地強化地區科技財政支持。一方面, 低碳城市試點政策作為一種弱規制性政策, 政府會采取稅收減免、 政府補貼等措施, 對積極改進生產方式、 降低能耗與污染等踐行綠色發展理念的制造企業進行激勵, 并且一些低碳發展的專項資金與綠色信貸政策也會向這些企業傾斜, 進而緩解企業的融資約束, 更好地激勵企業進行綠色技術創新(張志新等,2022); 另一方面, 在創新型城市建設過程中, 面對提升城市創新水平的壓力, 政府會通過增大科技支出強度來鼓勵企業增加研發投入, 推動企業的綠色技術創新。此外, 政府通過打造科技產業園區、 產學研平臺、 重點實驗室等公共研發平臺, 為企業提供更多的綠色創新機會, 促進企業開展綠色技術創新活動(郭豐等,2021)。基于以上分析, 本文提出如下假設:

H2: 低碳城市與創新型城市雙試點政策能夠通過提高政府財政支持, 促進制造企業綠色技術創新。

(三)企業數字化轉型的中介效應

有學者研究發現, 低碳發展下的環境規制政策會造成勞動力和資本市場的扭曲, 進而損害企業績效(Tombe和Winter,2015)。而數字化轉型可以通過減少勞動力使用、 提高勞動效率、 降低運營成本來幫助企業有效應對資源分配不當所帶來的負面影響。Chen(2023)基于我國上市公司的非平衡面板數據, 研究發現低碳發展能夠推動企業數字化轉型, 進而產生補償性效應以緩解資本和勞動力的錯配。創新型城市建設的目的在于提升創新要素集聚水平, 營造良好的創新環境, 從而促進產業和企業的創新發展。在低碳城市和創新型城市雙試點政策下, 地方政府會大力支持企業共享創新資源, 開展產學研合作交流, 在此過程中, 依托互聯網獲取和傳播信息的方式會激勵企業積極利用數字技術進行數字化轉型。進一步地, 數字技術能夠降低信息不對稱、 優化創新技術資源、 加速企業知識與技術的內部交流和研發資源集成, 為企業實施控污減排等有利于可持續發展的措施提供更多的方法和經驗, 從而促進企業進行綠色技術創新(Mubarak等,2021;宋德勇等,2022)。基于以上分析, 本文提出如下假設:

H3: 低碳城市與創新型城市雙試點政策能夠通過推動企業數字化轉型, 促進制造企業綠色技術創新。

三、 研究設計

(一)樣本選擇

本文選取2005 ~ 2020年我國滬深A股制造業上市公司作為初始研究樣本, 為了提高數據的有效性與嚴謹性, 對以下樣本進行剔除: ST、 ?ST樣本; 暫停上市、 終止上市樣本; 數據嚴重缺失樣本。最終得到2017個樣本公司總計16300個觀測值的非平衡面板數據。其中, 制造企業綠色發明專利數據來自中國研究數據服務平臺(CNRDS)數據庫, 城市層面數據來自歷年的《中國城市統計年鑒》, 其余數據來自國泰安(CSMAR)數據庫。此外, 我國第二批低碳城市試點的啟動時間為2012年11月, 考慮到試點政策的滯后性, 借鑒王峰和葛星(2022)的做法, 本文將第二批低碳城市試點政策的起始時間確定為2013年。在樣本范圍內, 共計選取了75個低碳城市和72個創新型城市。

(二)變量說明

1. 被解釋變量: 制造企業綠色技術創新(GreenPatent)。由于研究角度、 研究內容以及研究目標等方面的差異, 學者們對企業綠色技術創新測度方法的選擇各不相同, 其中利用綠色專利數據衡量的方法較為普遍。因此, 本文采用已授權的綠色發明專利數量來衡量制造企業綠色技術創新, 而在穩健性檢驗中選擇已申請的綠色發明專利數量來衡量制造企業綠色技術創新。

2. 解釋變量: 是否同時為低碳城市試點和創新型城市試點(did)。其為多期雙重差分變量, 賦值規則為: 某個城市滿足既是低碳城市試點又是創新型城市試點的當年及以后年度賦值為1, 否則為0。同理, 在進一步檢驗低碳城市單試點和創新型城市單試點的政策效果時, 多期雙重差分變量的賦值規則為: 城市成為試點城市的當年及以后年度賦值為1, 否則為0。為了增強數據的可比性, 本文刪除了低碳城市試點名單中的低碳省份和區縣, 剔除了創新型城市試點名單中四個直轄市的城區和兩個縣級市。

3. 中介變量: 財政支持(lntech)和企業數字化轉型(lndigital)。參考相關文獻, 本文采用城市財政支出中的科學技術支出的自然對數作為財政支持的代理指標(郭豐等,2021); 采用數字化轉型相關詞匯在企業報告中出現的頻次總數加1的自然對數作為企業數字化轉型的代理指標(吳非等,2021)。

4. 控制變量。借鑒徐佳和崔靜波(2020)、 郭豐等(2021)的研究, 本文選擇以下變量作為控制變量: 企業規模(lnsize), 以企業總資產的自然對數來衡量; 企業年齡(lnage), 以當年年份減去企業成立年份的自然對數來衡量; 凈資產收益率(ROE), 以凈利潤與股東權益平均余額之比來衡量; 資產負債率(Lev), 以負債總額與資產總額的比值來衡量; 第一大股東持股比例(Shrcr1), 以第一大股東持股份額占總股本的比例來衡量; 研發費用(RD), 以研發投入或支出費用化的金額來衡量。為盡量減少遺漏變量帶來的影響, 考慮到城市層面相關特征可能對企業綠色技術創新產生影響, 本文進一步增加了城市層面的控制變量: 產業結構(Industry), 以城市層面第二產業占GDP的比重來衡量; 城市金融水平(Finance), 以年末金融機構各項貸款余額的自然對數來衡量。

(三)模型構建

截止到2020年, 我國先后推進了三批低碳城市試點和多批創新型城市試點, 這為本文的研究提供了良好的準自然實驗環境。由于城市試點政策在不同時期開展, 本文采用多期雙重差分模型進行檢驗。在控制其他因素不變的基礎上, 借鑒蘇濤永等(2022)有關雙試點政策的研究方法, 構建如下多期雙重差分模型:

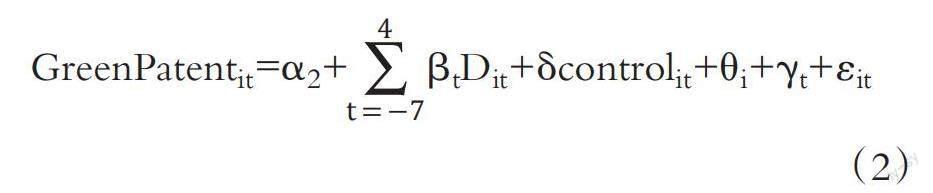

GreenPatentit=α1+β1didit+δcontrolit+θi+γt+εit (1)

其中: 下標i和t分別表示企業和年份; GreenPatent為被解釋變量, 表示某一上市公司的綠色技術創新水平; did是核心解釋變量, 即多期雙重差分變量; control表示影響制造企業綠色技術創新且隨i和t變動的控制變量; θi代表個體固定效應; γt代表時間固定效應; εit為誤差項; β1為雙重差分統計量, 反映了雙試點政策對制造企業綠色技術創新的影響效應。

四、 實證分析

(一)基準回歸分析

表1中列(1)控制了企業個體固定效應和時間固定效應, 但未加入控制變量; 列(2)控制了企業個體固定效應、 時間固定效應以及相關控制變量; 列(3)是在列(2)的基礎上對核心解釋變量和控制變量均滯后1期。表1中的回歸結果表明, 無論是did的回歸系數還是L.did(解釋變量滯后1期)的回歸系數, 均在1%的水平上顯著為正, 說明低碳城市和創新型城市雙試點政策能夠促進制造企業綠色技術創新。此外, 從回歸系數的大小來看, L.did的回歸系數大于did的回歸系數, 說明雙試點政策對制造企業綠色技術創新的正向影響效應逐年增強。

(二)平行趨勢假設檢驗

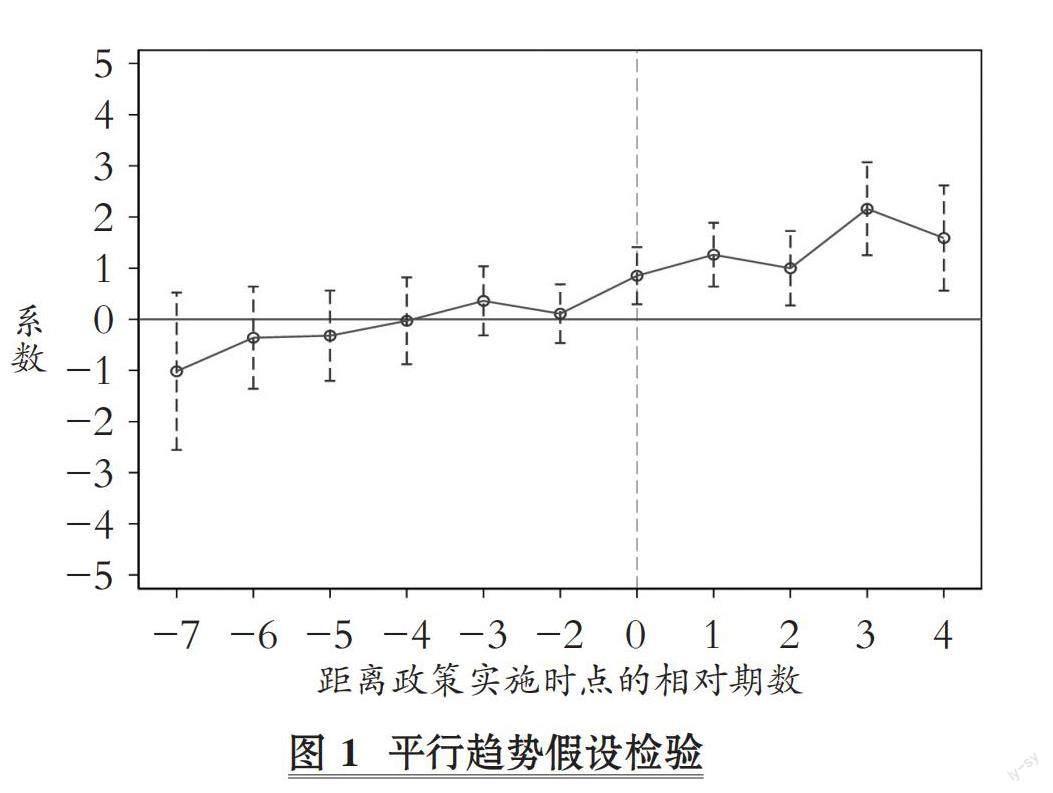

多期雙重差分模型的應用需要滿足一定的假設條件, 其中最重要的假設就是平行趨勢假設, 即在政策實施前處理組城市與控制組城市的變動趨勢是平行的。本文參考蘇濤永等(2022)的研究, 采用事件研究法進一步檢驗平行趨勢假設, 具體模型設定如下:

其中, Dit是一組虛擬變量, 表示雙試點政策實施之前、 實施當年以及實施之后年份的虛擬變量與對應政策虛擬變量的交乘項, βt為對應的系數, 反映了在雙試點政策實施的第t年, 雙試點城市和非雙試點城市中制造企業綠色技術創新水平的差異, 是該模型中需要重點關注的系數。其余變量符號的含義與模型(1)相同。

由于雙試點政策實施前7年以前和后4年以后的數據較少, 本文將雙試點政策實施前7年以前的數據匯總到政策實施前第7期, 將政策實施后4年以后的數據匯總到政策實施后第4期, 基于模型(2)進行回歸, 最終得到如圖1所示的平行趨勢假設檢驗結果。結果表明, 雙試點政策實施前7年的回歸系數均不顯著, 而雙試點政策實施當年及后4年的回歸系數均顯著, 說明處理組和控制組對制造企業綠色技術創新影響的變動趨勢滿足平行趨勢假設。

(三)穩健性檢驗

1. 安慰劑檢驗。本文雖然在回歸模型中加入了城市層面的控制變量, 但仍然可能存在其他隨時間發生變化的潛在因素對低碳城市和創新型城市雙試點政策實施效果的估計結果產生影響。為證明雙試點政策的實施效果并非偶然, 本文借鑒宋弘等(2019)所使用的間接性安慰劑檢驗方法, 對交互項(Dit)系數進行隨機抽取。隨機抽取500次后得到的結果顯示(限于篇幅, 圖略), 隨機生成的估計系數的核密度以及對應的P值呈正態分布且分布在0附近, 且P值大多數高于0.1, 而實際的回歸系數為0.109, 遠離該正態分布。這說明基準回歸通過了安慰劑檢驗, 也在一定程度上表明本文構建的模型并沒有遺漏重要變量, 回歸結果較為穩健。

2. 傾向得分匹配—雙重差分(PSM-DID)法。本文采用PSM-DID方法來緩解處理變量的內生性問題。借鑒白俊紅等(2022)的方法, 采用構造截面PSM的方式進行匹配, 將企業規模、 企業年齡、 凈資產收益率、 資產負債率、 第一大股東持股比例、 研發費用設為匹配變量, 運用近鄰匹配方法進行匹配。再利用匹配后的樣本進行模型回歸, 回歸結果(限于篇幅, 表略)與基準回歸結果不存在實質性差異, 說明基準回歸結果是穩健的。

3. 加入基準變量緩解樣本選擇的影響。多期雙重差分模型應用的最理想情況是試點城市和非試點城市的選擇是隨機的。但在實際情況中, 低碳城市試點與創新型城市試點的選擇往往不是隨機的, 試點城市的選擇與城市自身的經濟發展水平、 社會發展水平以及地理位置等密切相關, 隨著時間的演進, 城市自身因素之間的差異可能會對制造企業綠色技術創新產生不同的影響, 從而造成估計偏差。為緩解雙試點政策選擇非隨機性所帶來的估計偏差, 借鑒Edmonds等(2010)、 宋弘等(2019)的做法, 在模型(1)中加入城市是否為兩控區、 是否為省會、 是否為經濟特區、 是否屬于北方城市以及是否位于胡煥庸線東側等基準因素與時間線性趨勢的交互項之后進行回歸。回歸結果(限于篇幅, 表略)顯示, 無論是逐一加入還是全部加入城市基準因素與時間線性趨勢的交互項, did的回歸系數都在1%的水平上顯著為正, 表明考慮城市之間固有差異的影響之后, 基準回歸結果依然穩健。

4. 其他穩健性檢驗。一是采用替換被解釋變量的方式, 使用綠色發明專利的申請數量衡量制造企業綠色技術創新, 回歸結果(限于篇幅, 表略)顯示, did的回歸系數在10%的水平上顯著為正; 二是在控制個體固定效應和時間固定效應的基礎上, 進一步控制區域與年份的交互效應, 回歸結果(限于篇幅, 表略)顯示, did的回歸系數在5%的水平上顯著為正。以上結果均說明, 本文的研究結論具有較好的穩健性。

(四)雙試點政策協同效應檢驗

基準回歸結果表明, 低碳城市和創新型城市雙試點政策能夠正向激勵制造企業綠色技術創新, 本文借鑒Zhang和Fan(2023)的做法, 進一步討論雙試點政策的協同效應, 即雙試點政策對制造企業綠色技術創新的正向影響效應是否比單試點政策更強?

首先, 分析單一試點政策對制造企業綠色技術創新的影響效果。具體做法如下: 保留僅為低碳城市試點的樣本以及非低碳城市和創新型城市雙試點的樣本, 此時多期雙重差分變量did(低碳)的系數反映低碳城市單試點政策對制造企業綠色技術創新的凈影響效應; 保留僅為創新型城市試點的樣本以及非低碳城市和創新型城市雙試點的樣本, 此時多期雙重差分變量did(創新)的系數反映了創新型城市單試點政策對制造企業綠色技術創新的凈影響效應。表2中列(1)與列(4)、 列(2)與列(5)、 列(3)與列(6)分別為解釋變量未滯后、 滯后1期、 滯后2期的回歸結果。由列(1)~列(3)可知, 低碳城市試點政策的凈影響效應顯著為正, 且滯后1期和2期之后回歸結果仍然顯著, 回歸系數也呈上升趨勢, 說明低碳城市試點能夠促進制造企業綠色技術創新, 且該效應具有持續性并逐漸增強。但列(4)~列(6)中, did(創新)的回歸系數均未通過顯著性檢驗, 說明創新型城市試點政策在一定時間內并不能激發制造企業進行綠色技術創新。

其次, 檢驗雙試點政策對制造企業綠色技術創新的正向影響效應是否比單試點政策更強。具體做法如下: 剔除既不是低碳城市試點又不是創新型城市試點的樣本, 只保留雙試點樣本和單試點樣本, 此時多期雙重差分變量did(低碳×創新)的系數反映了單試點城市成為雙試點城市對制造企業綠色技術創新的凈影響效應。回歸結果如表3中列(1)所示, did(低碳×創新)的系數在5%的水平上顯著為正, 說明與單試點政策相比, 雙試點政策能夠協同促進制造企業綠色技術創新, 進一步驗證了假設1。

最后, 進一步檢驗先成為低碳城市試點再成為創新型城市試點和先成為創新型城市試點再成為低碳城市試點兩種方式哪種更有效。為此, 本文僅保留單試點樣本和雙試點樣本, 回歸結果如表3中列(2)與列(3)所示。在先成為低碳城市試點再成為創新型城市試點的情況下, 多期雙重差分變量did(先低碳后創新)的系數未通過顯著性檢驗; 而在先成為創新型城市試點再成為低碳城市試點的情況下, 多期雙重差分變量did(先創新后低碳)的系數在5%的水平上顯著為正, 說明先成為創新型城市試點再成為低碳城市試點能夠顯著促進制造企業綠色技術創新。

(五)機制檢驗

前文的理論分析表明, 低碳城市和創新型城市雙試點政策能夠通過提高政府財政支持和推動企業數字化轉型促進制造企業綠色技術創新, 本文參考白俊紅等(2022)的做法, 在模型(1)的基礎上構建如下模型進行中介效應檢驗:

Mit=α3+β3didit+δcontrolit+θi+γt+εit (3)

GreenPatentit=α4+β4didit+μMit+δcontrolit+θi+γt+εit (4)

其中, Mit為中介變量, 依次用財政支持(lntech)和企業數字化轉型(lndigital)進行替換, 其他變量的含義與模型(1)保持一致。如果系數β3和μ均顯著, 說明中介效應成立。此外, 如果β4也顯著且與β3×μ符號一致, 則說明M具有部分中介效應, 其對總效應的貢獻率為β3×μ/(β3×μ+β4)。

中介效應檢驗結果如表4所示。列(1)中did的系數在1%的水平上顯著為正, 表明財政支持能夠推動制造企業開展綠色技術創新活動; 列(2)中did和lntech的系數均在5%的水平上顯著為正, 說明財政支持對制造企業綠色技術創新產生了部分中介效應, 同時低碳城市和創新型城市雙試點政策對制造企業綠色技術創新的正向影響效應仍然存在, 并且結合相關系數可計算出這一中介效應占總效應的7.39%。同理可知, 企業數字化轉型對制造企業綠色技術創新也產生了部分中介效應, 并且這一中介效應對總效應的貢獻率為3.27%。上述結果表明, 財政支持和企業數字化轉型是低碳城市和創新型城市雙試點政策推動制造企業綠色技術創新的重要途徑, 假設2和假設3得到驗證。

(六)異質性分析

1. 區域異質性。我國區域發展不平衡的問題仍然存在, 企業所處的地理位置不同, 對雙試點政策的敏感性也會不同。因此, 本文將樣本分為東部地區、 中部地區和西部地區三個子樣本分別進行回歸。由表5可知, 低碳城市和創新型城市雙試點政策對東部、 中部地區制造企業綠色技術創新的影響效應顯著為正, 而對西部地區制造企業綠色技術創新的影響效應不顯著。產生上述結果的原因可能為: 相比西部地區, 東部和中部地區發展更快、 經濟發展水平更高、 創新環境更好, 因而在面對政策沖擊時, 政府能夠給予地區企業更多的政府支持和稟賦資源去響應政策的實施。

2. 企業產權性質異質性。企業產權性質不同會影響企業對研發行為的選擇, 因此本文將研究樣本分為國有企業和非國有企業兩個子樣本分別進行回歸。由表5可知, 低碳城市和創新型城市雙試點政策對非國有企業綠色技術創新產生了顯著的正向影響, 而對國有企業綠色技術創新的影響效應未通過顯著性檢驗。這可能是由于國有企業普遍受到較弱的環境規制, 存在較強的路徑依賴, 并且往往面臨著委托代理問題, 缺乏對創新項目的投資激勵(徐佳和崔靜波,2020; 熊廣勤等,2020)。

3. 企業年齡異質性。本文借鑒郭豐等(2021)的做法, 根據生命周期階段將企業劃分為不同時期的企業, 繼續探究低碳城市和創新型城市雙試點政策對不同生命周期制造企業綠色技術創新的影響效應。具體而言, 將企業年齡小于等于6年的劃分為初創期企業, 將企業年齡大于6年小于等于12年的劃分為成長期企業, 將企業年齡大于12年的劃分為成熟期企業。由表5可知, 低碳城市和創新型城市雙試點政策顯著促進了成長期和成熟期制造企業的綠色技術創新, 而對處于初創期的制造企業綠色技術創新的作用效果并不顯著。這可能是由于處于初創期的制造企業為了獲得更多市場份額, 通常將大部分資金用于擴大產能, 而不是投入高成本、 高風險的綠色技術創新項目中。

五、 研究結論與實踐啟示

(一)研究結論

本文基于雙試點政策協同視角, 利用多期雙重差分模型實證分析了低碳城市和創新型城市雙試點政策對制造企業綠色技術創新的影響及其作用機制。主要研究結論如下:

一是, 與非雙試點城市相比, 雙試點城市顯著促進了制造企業綠色技術創新, 且經過一系列穩健性檢驗后, 上述結論仍然成立。與低碳城市單試點和創新型城市單試點相比, 雙試點城市對制造企業綠色技術創新具有更強的正向影響效應, 說明低碳城市和創新型城市雙試點政策能夠發揮協同作用, 共同激發制造企業綠色技術創新。

二是, 進一步研究發現, 先成為創新型城市試點再成為低碳城市試點對制造企業綠色技術創新的促進作用更有效, 而先成為低碳城市試點再成為創新型城市試點對制造企業綠色技術創新的影響效應未通過顯著性檢驗。

三是, 機制檢驗表明, 財政支持和企業數字化轉型是低碳城市和創新型城市雙試點政策促進制造企業綠色技術創新的重要途徑。其中, 財政支持在解釋雙試點政策對制造企業綠色技術創新的激勵效應中所占比重為7.39%, 企業數字化轉型在解釋雙試點政策對制造企業綠色技術創新的激勵效應中所占比重為3.27%。

四是, 從企業所在區域來看, 低碳城市和創新型城市雙試點政策對東部和中部地區制造企業綠色技術創新的促進作用顯著高于西部地區制造企業; 從企業產權性質來看, 低碳城市和創新型城市雙試點政策對非國有制造企業綠色技術創新的促進作用顯著高于國有制造企業; 從企業年齡來看, 低碳城市和創新型城市雙試點政策對處于成長期和成熟期的制造企業綠色技術創新的促進作用顯著高于處于初創期的制造企業。

(二)實踐啟示

本文的研究結論對于進一步推進低碳城市建設、 創新型城市建設和制造企業綠色技術創新發展具有重要的啟示。

1. 關注不同試點政策之間的協同效應, 注重不同試點政策的搭配組合。對于低碳城市和創新型城市的建設, 政府要充分利用雙試點政策的協同效應, 對于已成為創新型城市試點的地區, 可以加強低碳城市試點的建設, 有效發揮低碳城市試點政策的激勵作用。

2. 充分發揮數字技術的創新驅動作用, 推動數字化與綠色化協同發展。本文研究發現, 雙試點政策通過推動企業數字化轉型進而促進制造企業綠色技術創新。因此, 城市在進行低碳創新發展的同時, 要加強生產生活方式與大數據、 云計算、 區塊鏈以及人工智能等數字技術的結合, 強化數字基礎設施建設, 為企業數字化轉型提供良好的數字資源和設施, 更好地發揮數字化發展與綠色發展的協同作用。此外, 地方政府要提高財政支出中科學技術支出的占比, 建立多元化、 多層次與多渠道的科技財政支出體系, 激勵制造企業綠色技術創新。

3. 關注區域異質性和企業異質性。本文研究發現, 雙試點政策對東部和中部地區制造企業、 非國有制造企業以及處于成長期和成熟期的制造企業的綠色技術創新的促進作用更大。因此, 西部地區在發展時要根據自身資源稟賦差異, 因地制宜地制定相關政策, 以更好地發揮雙試點政策對制造企業綠色技術創新的激勵作用。同時, 政府也要關注制造企業的差異, 對于不同類型、 處于不同發展階段的制造企業進行針對性的引導和激勵來推動綠色技術創新, 實現綠色低碳可持續發展。

【 主 要 參 考 文 獻 】

白俊紅,張藝璇,卞元超.創新驅動政策是否提升城市創業活躍度——來自國家創新型城市試點政策的經驗證據[ J].中國工業經濟,2022(6):61 ~ 78.

郭豐,楊上廣,柴澤陽.創新型城市建設實現了企業創新的“增量提質”嗎?——來自中國工業企業的微觀證據[ J].產業經濟研究,2021(3):128 ~ 142.

李洪濤,王麗麗.國家創新型城市試點政策對要素流動及溢出效應的影響研究[ J].經濟體制改革,2020(5):44 ~ 51.

李政,劉豐碩.創新型城市試點能否提升城市綠色創新水平[ J].社會科學研究,2021(4):91 ~ 99.

宋德勇,李超,李項佑.新型基礎設施建設是否促進了綠色技術創新的“量質齊升”——來自國家智慧城市試點的證據[ J].中國人口·資源與環境,2021(11):155 ~ 164.

宋德勇,朱文博,丁海.企業數字化能否促進綠色技術創新?——基于重污染行業上市公司的考察[ J].財經研究,2022(4):34 ~ 48.

宋弘,孫雅潔,陳登科.政府空氣污染治理效應評估——來自中國“低碳城市”建設的經驗研究[ J].管理世界,2019(6):95 ~ 108+195.

蘇濤永,郁雨竹,潘俊汐.低碳城市和創新型城市雙試點的碳減排效應——基于綠色創新與產業升級的協同視角[ J].科學學與科學技術管理,2022(1):21 ~ 37.

王鋒,葛星.低碳轉型沖擊就業嗎——來自低碳城市試點的經驗證據[ J].中國工業經濟,2022(5):81 ~ 99.

王曉紅,張少鵬,李宣廷.創新型城市建設對城市綠色發展的影響研究[ J].科研管理,2022(8):1 ~ 9.

王馨,王營.綠色信貸政策增進綠色創新研究[ J].管理世界,2021(6):173 ~ 188+11.

王星.低碳城市試點如何影響城市綠色技術創新?——基于政府干預和公眾參與的協同作用視角[ J].蘭州大學學報(社會科學版),2022(4):41 ~ 53.

王珍愚,曹瑜,林善浪.環境規制對企業綠色技術創新的影響特征與異質性——基于中國上市公司綠色專利數據[ J].科學學研究,2021(5):909 ~ 919+929.

王治,彭百川,郭晶晶等.低碳轉型能否提升企業環境-社會-治理表現?——基于“低碳城市試點”的準自然實驗[ J].財經理論與實踐,2023(1):139 ~ 145.

吳非,胡慧芷,林慧妍等.企業數字化轉型與資本市場表現——來自股票流動性的經驗證據[ J].管理世界,2021(7):130 ~ 144+10.

熊廣勤,石大千,李美娜.低碳城市試點對企業綠色技術創新的影響[ J].科研管理,2020(12):93 ~ 102.

徐佳,崔靜波.低碳城市和企業綠色技術創新[ J].中國工業經濟,2020(12):178 ~ 196.

張志新,孫振亞,路航.低碳城市試點實現企業綠色技術創新的“增量提質”了嗎?[ J].云南財經大學學報,2022(4):85 ~ 98.

周雪峰,韓露,肖翔.“雙碳”目標下數字經濟對企業持續綠色創新的影響——基于數字化轉型的中介視角[ J].證券市場導報,2022(11):2 ~ 12.

莊貴陽.中國低碳城市試點的政策設計邏輯[ J].中國人口·資源與環境,2020(3):19 ~ 28.

Chen W.. Can low-carbon development force enterprises to make digital transformation?[ J]. Business Strategy and the Environment,2023(4):1292 ~ 1307.

Chintrakarn P.. Environmental regulation and U.S. states' technical inefficiency[ J]. Economics Letters,2008(3):363 ~ 365.

Edmonds E. V., Pavcnik N., Topalova P.. Trade adjustment and human capital investments: Evidence from Indian Tariff Reform[ J]. American Economic Journal: Applied Economics,2010(4):42 ~ 75.

McAfee K.. Green economy and carbon markets for conservation and deve-lopment: A critical view[ J]. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics,2016(3):333 ~ 353.

Mubarak M. F., Tiwari S., Petraite M., et al.. How Industry 4.0 technologies and open innovation can improve green innovation performance?[ J]. Mana-gement of Environmental Quality,2021(5):1007 ~ 1022.

Tombe T., Winter J.. Environmental policy and misallocation: The productivity effect of intensity standards[ J]. Journal of Environmental Economics and Management,2015(72):137 ~ 163.

Yang G., Zha D., Wang X., et al.. Exploring the nonlinear association between environmental regulation and carbon intensity in China: The mediating effect of green technology[ J]. Ecological Indicators,2020(1):1 ~ 11.

Zhang X., Fan D.. Collaborative emission reduction research on dual-pilot policies of the low-carbon city and smart city from the perspective of multiple innovations[ J]. Urban Climate,2023(47):101364.

(責任編輯·校對: 喻晨? 陳晶)