以《刺殺騎士團長》為例探析事件結構隱喻

肖 涵 孫瑞雪

(牡丹江師范學院,黑龍江 牡丹江 157011)

引言

萊考夫等于1993 年發表的著作《當代隱喻理論》中進一步提出了“事件結構隱喻”這一概念。事件結構概念屬于哲學范疇,其包含了狀態、變化、事因、行動、過程、目的和方法等,這些哲學中的核心概念構成了人類的一般性知識。人們也正是以隱喻的方式來理解這些概念的,這類隱喻就被稱為事件結構隱喻。

自事件結構隱喻理論提出以來,不斷有學者運用該理論進行實踐分析,在應用分析方面,姜波在概念隱喻理論和概念整合理論基礎上,對小說文本《指環王》中戒指的物體類事件結構隱喻進行了逐層剖析。根據姜波對《指環王》的分析,發現事件結構隱喻并不局限在句子層面,也可以通過跨越篇章的形式得以體現。

一、事件結構隱喻理論

事件結構隱喻,即事件結構的各個方面,如狀態、變化、過程、行動、事因、目的和方法等都可以被隱喻為空間、力和運動。其主要包含以下映射:狀態是位置、變化是運動、事因是力、行動是自主運動、目的是終點、方法是路徑、困難是障礙。值得一提的是,事件結構隱喻不僅可以將空間當作源域,也可將事物當作源域,從而進行映射,萊考夫等人認為這是屬于事件結構隱喻的一體兩面性。物體版本的映射主要為:屬性即所有物、變化即擁有或失去持有物、事因即持有物的轉移、行動是自制的獲得或失去、目的即所希望得到的物體、達到目的即獲得了所希望得到的物體。

二、《刺殺騎士團長》的事件結構隱喻分析

村上春樹自出道以來,以其獨特的文風和書中豐富的隱喻象征引起了各路學者的廣泛關注。和小說標題一致的《刺殺騎士團長》這一幅畫則是開啟事件的關鍵標志,“那時的我固然無從得知,而那幅畫致使我周圍的狀況整個急轉直下”(《刺》)。后續的一系列故事都圍繞著這幅畫和其帶來的現象展開,可以說畫也是該書的題眼所在。

下面本文擬從這一事物出發,首先以事件結構隱喻的物體版本為研究模型,并找出小說中所具體對應的事件結構隱喻語料進行分析。

(一)變化即擁有或失去持有物

雨田具彥那幅《刺殺騎士團長》畫中畫的“騎士團長坐在我家……《刺殺騎士團長》中省略‘刺殺’的,就是這個我。倘若需要稱呼名字,稱作騎士團長并不礙事”(《刺》)。

本該作為畫中人物的“騎士團長”在“我”眼前出現,擁有了實體,使“我”極為震驚,可以說這一超自然現象徹底改變了“我”的世界觀。結合小說下文也可以看出“騎士團長”的“具現化”改變了整個故事的走向,是把故事從現實引向非現實的時間節點。

(二)事因即持有物的轉移

我和免色兩人從那奇妙的洞底把騎士團長——或采取騎士團長形體的理念——解放出來。而騎士團長現在住在這房子里,一如閣樓里的貓頭鷹。至于那意味著什么我不清楚,也不明了那將帶來怎樣的結果(《刺》)。

“騎士團長”這一理念是“我”將其解放出來,令其顯現與現實世界,這一過程導致了后續的一系列結果,同時也是后續事件的“因”。

(三)行動是自制的獲得或失去

在文中,“騎士團長”總是會在一個事件結束的關鍵節點出現,我總會向“騎士團長”拋出各種各樣的疑問,而“騎士團長”也會時不時出現給予“我”和真理惠一些關鍵性預言和建議。

(1)我遵照騎士團長的忠告(第一次報價要首先拒絕),在此一度剎住對方的步調(《刺》)。

(2)“我不是什么幻覺。”騎士團長重復道。“至于我是不是實有其人自是眾說紛紜,但反正不是幻覺。而且我是來這里幫助諸君的。難道諸君不是在尋求幫助嗎”(《刺》)?

“騎士團長”作為故事的推動器,在整個故事脈絡中,他擔起了引導劇情走向的關鍵作用,通過不斷給“我”建議來引導我的后續歷程,并且這一行動是基于“騎士團長”這一形象安排所伴生的。從某種意義上說,這種伴生所產生的行動可以看作是自制的獲得。

(四)目的即所希望得到的物體

“騎士團長”要求“我”在作畫者雨田具彥的面前重現其畫作上的刺殺一幕,借此來打開聯通現實世界和隱喻世界的大門,才能使得“我”重新尋回自我。“騎士團長”尋求的是借“我”之手來完成對畫的演繹,也在尋求自我毀滅,而“騎士團長”的毀滅正是打開隱喻世界的鑰匙。

(五)達到目的即獲得了所希望得到的物體

“我”和真理惠兩人把《刺殺騎士團長》包得牢牢實實。用原來的褐色牛皮紙仔細包好,扎上紙繩。外面又罩上白布,再從外面扎上繩子。扎得死死的,以免別人輕易打開(《刺》)。

在借“我”之手重現畫作場景之后,“騎士團長”再也沒有出現在我的面前,因為它已經獲得了所求的毀滅。而那一幅《刺殺騎士團長》也重新被“我”藏在閣樓之上,并在多年以后的火災當中銷聲匿跡,再一次達成了自我毀滅的目的。

綜上所述,《刺殺騎士團長》中的事件結構隱喻物體版本可以表達為(見表1)。

表1

既然分析出了關于“騎士團長”這一主線的物體版本事件結構隱喻,并且我們可以發現這一隱喻本質上是體現于篇章的,那么其具體在語篇層面上的認知作用是什么,這一問題還值得深入探究。

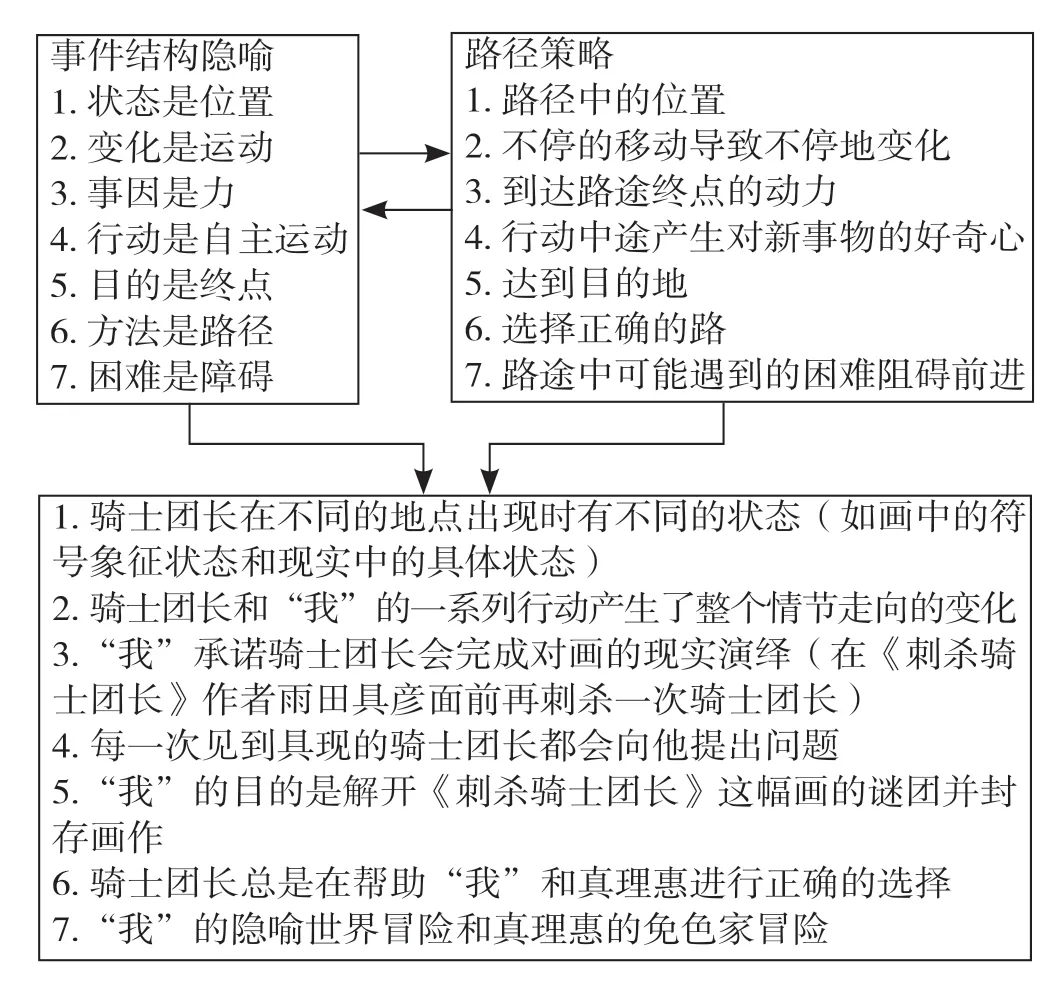

弗里德里希在《認知語言學導論》中提到了文本策略的象似性解釋。他們在這里提出了用路徑概念來理解文本的方法。其強調文本是有一條路徑的,作者是在引導讀者走路,并且這一行為是隱去的。如果我們把事件結構等視為一種路徑,實際上小說作者構思時在故事中設置的起承轉合本就符合這種路徑概念。認為事件結構和路徑結構是相同的,如果按照事件結構隱喻的位置版本去理解事件結構,那么事件結構和路徑結構都可以看作是由起點到終點,中間連線的兩點一線組合模式。那么該如何理解這一結構在文本中發揮的作用呢?弗里德里希提到:“路徑策略就是一個最明顯的例子。它十分常見并且扎根于我們的概念化中……要用路徑概念來理解文本,我們必須考慮,至少在可讀的而易用的文本中,讀者不是完全不受拘束并被迫在文本中‘找到自己的道路’,而是受到作者溫和的引導。”要理解路徑策略,我們可以先設想以下情景:在旅游景點來了一名游客,這時候又有一名本地人導游帶著這名游客參觀該旅游景點,或者把游客帶到下一個新地點去。在整個過程中,這名導游按照了某一條路線引導了游客進行移動,而且在這一移動過程中同時伴隨有邀請某人同行、在不同路線中做出選擇、對路途中的景觀作出介紹和解釋、提示游客路程即將進入高潮部分或是接近尾聲等環節。對比事件結構隱喻的位置版本,即狀態是位置——路徑中的位置、變化是運動——不停地移動導致不停地變化、事因是力——到達路途終點的動力、行動是自主運動——中途產生對新事物的好奇心、目的是終點——達到目的地、方法是路徑——選擇正確的路、困難是障礙——路途中可能遇到的困難阻礙前進。在嘗試一一對應之后我們可以看出,兩種概念的內涵有相當一部分重疊。這一結論可以說明的是:事件結構隱喻和路徑策略一樣,從概念的根源上說,二者都是人的直接身體經驗產生出來的,作為人心靈圖式的一種反映。這一反映從篇章的維度上來說也有體現。作者接著在下文中分析了一段旅游手冊文本并提出:“所有這些都是典型的旅游指南的作者在描寫游覽建筑、城鎮等的導游行程時將包括在他們作品中的東西,也是讀者希望在這些文本中找到的東西,因為他們自動地將他們的路徑和導游觀念從他們自己的認知體驗整體轉移到他們的文本理解上。”由此,讀者的這一行為便使文本路徑策略的認知基礎得以成立。而小說作者的文本構思也是基于相似道理,還是分析《刺殺騎士團長》,結合上文結論可以得出下圖1。

圖1

小說作者對某一事物的隱喻鋪陳可以在一步步引導讀者閱讀的同時,對全文的結構框架起到統括作用。北海道大學大學院文學研究教授中春三春將村上春樹稱為“物語主義”。并把村上春樹的小說可以看作是基于以“物語”為中軸構筑起來的文本。其中必定包含著關于“物語”的本質、必然性、因果關系。因為這些都是從屬于“物語”的、不可或缺的重要部分。而完整的事件隱喻結構或是路徑策略中也同樣具有事件發生的本質、推動力、因果關系等因素,這樣就會使得整個故事的邏輯框架得到讀者的心理認可。這也是村上春樹的“隱喻式寫作”的一大特色。

三、結語

通過以上分析,筆者認為事件結構隱喻在語篇乃至整部作品中都是可以得到體現的一種隱喻形式。可以預想作者村上春樹在構思之時詳細鋪陳了關于《刺殺騎士團長》這幅畫的始終,并在書中以他最慣用的隱喻手法向讀者表達出來。通過“騎士團長”這一具象在故事不同階段的不同狀態和動作來構建《刺殺騎士團長》所隱含的表達核心。由《刺殺騎士團長》這一幅畫引出的映射形成了完整的事件結構隱喻,不僅使得故事框架更加完整,其表現形式也更加貼合我們一般關于事件有始有終的認知模式。