百年不了情——我與伯父周恩來相處的日子(九)

周爾均

彭老總的悲劇

1974年深秋的一天,我去301醫院南樓看望正在住院的總后軍事交通部部長成學俞。他告訴我,彭德懷同志也住在301南樓,就在他對面的病房。聽醫生說,人已經快不行了。他還聽說,彭總請求臨終前見毛主席和親人一面,遭到專案組的拒絕。我問他能否借散步的機會,到對面病房門口看一眼老首長。他說很難辦到,彭老總病房的門一直關著,有專案組的警衛把門,弄不好會惹出麻煩。我不禁一聲長嘆,為這位功勛卓著、曾在國內外舞臺上叱咤風云的“彭大將軍”深感痛惜與哀傷。

這使我有一個不祥的預判:昔日西花廳里親人歡聚的溫馨情景,恐怕難以再現。這時我已聽說七伯的身體不大好,但不知道其實他已罹患膀胱癌,做過幾次大手術,而且病情還相當嚴重。

世事無常,命運對我還是有所眷顧。那天之后,我還有機會見到伯伯。從七伯、七媽在“文革”之初囑咐“暫時不要聯系”時算起,到我在北京醫院太平間沉痛地向伯伯遺體告別,我曾幸運地先后有五次見到七伯。他老人家還曾一再地破例,當著眾多領導人的面與我親切握手、致意。更為幸運的是,七伯特地向總后勤部領導了解我的情況,肯定我革命工作的經歷,指明我繼續前進的方向。這是伯伯一生中對我始終不渝的最后關愛。

首都西郊機場

1966年11月26日,北京西郊機場,毛主席第八次檢閱紅衛兵。我帶隊位于一列兩千紅衛兵隊伍的最前面,距離行進中第三輛檢閱車上站立的七伯只有十幾米遠。我清楚地看到,伯伯神情肅穆,面容消瘦。時間僅僅過去半年,他那始終洋溢著喜悅溫情的笑容、充滿情感魅力的豐采,幾近消失。可以想見,“文革”以來的這幾個月,給他帶來了多么沉重的壓力。

總后勤部禮堂

1967年3月30日,在總后勤部禮堂的舞臺入口處,我迎面見到了七伯。他身后是葉劍英、徐向前、聶榮臻、蕭華、楊成武,還有江青、“中央文革”成員和總后主要領導人。七伯微笑著回應我的敬禮和問候,當著一眾領導人,緊握我手并用力搖了搖,然后走上主席臺。我能夠感受到七伯手中傳遞給我的關懷、溫暖和力量。

那天在會上,七伯作了長篇講話。他強調指出,“文革”中對待干部應遵循黨的一貫政策,嚴格區分兩類不同性質的矛盾。這與林彪、江青等人當時大肆鼓吹的“打倒一切,全面內戰”的鼓噪和煽動不同,顯然是公然唱反調。

根據我當時記下的也是唯一的原始記錄,七伯是這樣講的:

我們要識別干部嘛,不僅要看干部的一個時期的工作,而且要看整個歷史。在這個階級斗爭中,我們要區別兩類矛盾嘛!究竟是敵我矛盾,還是人民內部矛盾;是資產階級當權派(當時黨中央的正式提法),還是執行了一個時期的錯誤路線,或者是其他的嚴重錯誤,要區別這個矛盾嘛。同時,要看我們干部的整個歷史,不要看一個時候的錯誤。

我注意到,七伯講這段話時,主席臺上的江青面露不悅之色。

人民大會堂

1968年5月8日,中央領導人在人民大會堂接見總后勤部學習毛主席著作積極分子代表,我又一次見到七伯。

那天,我同其他幾位同志,被安排坐在中央領導人座位前面右側的地上。毛主席和其他領導人從左邊走了過來,我和代表們起立鼓掌歡呼。毛主席走到離我兩三步時,按照事先排定的位置坐了下來,走在他后面的七伯隨即就座。這時,七伯看見了我,高興地點了點頭。但在與會者合影時,七伯卻是神態嚴肅,沒有笑容。

那天有一個值得注意的細節:七伯胸前佩戴有一枚“為人民服務”的窄條徽章,而其他領導人除毛主席外一律佩戴的是制式圓形的毛主席像章,體積要大得多,一眼看上去區別明顯。

那一段時間,正是全國各地制作、佩戴毛主席像章風氣最熱、泛濫最廣的時候。像章種類越來越多,尺寸也越來越大。據不完全統計,全國制作最多時,共制作了22億枚像章,最大的一枚重180公斤。出席這次會議的代表,有人全身軍服和軍帽上掛滿了各式各樣像章,走路都困難。

七伯在“文革”期間胸前始終佩戴“為人民服務”徽章,他是以這種特殊做法表明了自己反對這樣做的態度。在全國計劃會議上,七伯還提出:“宣傳毛澤東思想,要講究實效,現在有的干部積攢了一百多枚毛主席像章,這些像章是用鋁做原材料的,豈不是浪費國家資源。不學好毛澤東思想,身上掛的像章再多,也不能變成物質力量。”

對像章的泛濫,毛主席曾說過一句話:“還我飛機。”但在那個個人崇拜趨于狂熱的年代,很難剎住這股風:人人都戴像章,你不戴就成了異類,就會被視為對毛主席不忠。因此,沒人敢提出不同意見、采取不同做法。最終還是七伯以他特有的智慧和領導藝術,剎住了這股風。

物資部原部長袁寶華向我回顧了這段往事:“‘九大’之后,讓我參加計劃會議。總理就提出來,說:‘你這個物資部啊,給各個地方撥了五千噸鋁,做毛主席像章。毛主席不贊成,你把它收回來。’我怎么敢收回來呢!總理體諒我的困難,講話時點名說:袁某人到了沒有?我說:到了。他說:‘我讓你收回五千噸鋁,你為什么一直到現在遲遲不動呀?不收回,唯你是問。’我心里明白,這就是支持我啊!我立即起草了通知,讓各個省市一律收回。這五千噸鋁很起作用,要不飛機制造廠都停工了。”

京西賓館

1973年8月6日,在京西賓館召開的總后黨委擴大會議上,我第四次見到了七伯。這次總后黨委擴大會議的中心內容,就是宣布總后領導班子的改組。周總理和葉劍英、王洪文、李德生、江青、張春橋、姚文元等出席了會議。那天會上,只有總理一個人講話。我的座位在前排,正對著主席臺,七伯看到了我,頷首示意。看得出,他老人家的身體又明顯衰弱了許多。

他首先代表黨中央、毛主席宣布總后新領導班子的名單,重點介紹了新任部長、黨委書記張宗遜,對宗遜同志的歷史功績作了很高評價,對總后深入批林整風、加強團結作了重要指示。突然,七伯的話鋒一轉:“這次總后領導班子的配備,我感到有一個重要的缺憾!”他說:“本來,我希望總后新的領導班子中能有一位女同志、女副部長,因為總后有大量醫院、科研單位和工廠,有許多女醫生、女護士、女科研人員和女職工,領導班子中應該有女同志做代表,以便更好地關心她們的工作與生活,關心到每一個人,使她們更好地為人民服務。”

七伯接著強調:“這個意見我說了不止一次,可是始終提不出人選,只好算了。不過,我也有一個條件,在這屆領導班子中保留一個名額,什么時候物色到合適人選,什么時候補上。今后總后領導班子換屆也照此辦理。我等待著總后勤部有一個女副部長出現!”

七伯的語氣決斷,鏗鏘有力,充分表現了他對總后的女同志,不,是對全軍和全國所有女同志的關心與愛護!

全國人大常委會副委員長陳慕華曾向我談了她的切身體會:“總理一貫重視培養女干部。錢正英二十九歲當副部長。外交部龔澎同樣很受重用。我也是周總理關懷、培養的。”

話回到會議上,這時,一旁的江青卻陰陽怪氣地插話:“總理,我對你有個意見,你就是不讓鄧大姐出來工作嘛。”她這番話表面上聽來沒頭沒尾,不著邊際,照我看,一是借此顯示她的權威和存在,二是以批評七伯不讓七媽擔任重要領導工作為名,暗諷七伯對總后應有女性副部長的建議。其心機可謂陰鷙。但當時的七伯對她的插話沒有做任何表示,頭也不抬,就當作沒有聽見,繼續往下講。看得出,七伯對江青已厭倦至極。江青自感沒趣,只得打住。

七伯對七媽的任職確實要求嚴格。早在新中國成立之初,七伯就曾明確表示:“只要我當一天總理,鄧穎超就不能到政府任職。”1974年,毛主席親自提名鄧穎超擔任全國人大常委會副委員長,但七伯堅持己見,把七媽的名字勾掉了。對此,七媽始終表示理解和支持。這絕非做給人看的姿態,而是他倆高風亮節的又一表現。

七伯還說:“你們總后要注意,不要搞近水樓臺,你們搞近水樓臺可不得了!”他在那個時候,就再次強調了反腐倡廉的重要性。

遺憾的是,時間過去近半個世紀,總后勤部領導班子中仍沒有出現過一位女同志,反倒混進了谷俊山這樣的敗類。更想不到,郭伯雄、徐才厚竟是谷俊山的后臺。《尚書》云:“商罪貫盈,天命誅之。”善惡到頭終有報,多行不義必自斃。七伯的教誨和期望、古人的箴言,值得人人深思。

這也是我最后一次現場聆聽七伯的教誨。

首都體育館

1974年1月25日,在首都體育館,我第五次也是最后一次見到七伯。

這年1月24日,正逢農歷春節的大年初二,一大早就接到電話,通知我參加下午的“批林批孔大會”。由于我兼任總后黨委辦公室的工作,因此,這天部隊的大會及第二天中央和國家直屬機關的大會我都參加了。

這兩個大會是江青一手操辦、擅自召開的。在1月25日的大會上,聽到七伯說:“對不起,我遲到了。對于這個會,事先我一點也不知道。”我就明白了,這次會議并沒有經過主持中央工作的總理批準。顯然,這是江青一伙有計劃、有預謀的行動,矛頭肯定是指向總理。果然,他們在會上煽風點火,大放厥詞,鼓吹這次運動的重點是“批黨內的大儒”,含沙射影地指責七伯自批林整風以來的調整、恢復生產是“復辟倒退”“右傾回潮”,攻訐葉帥,甚至連八十二歲高齡的郭沫若也遭江青點名,被迫在萬目睽睽下站了起來。

參加這個大會的有一萬多人。我在臺下清楚地看見江青一伙飛揚跋扈的丑態,也看到面容瘦削的伯伯神色凜然,保持他一貫的尊嚴與鎮靜。但我所不知道的是,一個月前,已經七十六歲,患癌癥幾年、做過多次手術的七伯,竟在黨的中央政治局會議上經歷了一場嚴厲的“批判”。江青對七伯多次下重手,目的就是要置伯伯于死地,以圖實現大權獨攬做紅都女皇之夢。

這是我最后一次見到七伯,也是最為痛心的一次見面。這次大會,對七伯而言,同樣是他一生中心情沉重的又一個艱難時刻。

伯伯對我的鼓勵和期望

1971年10月1日,在黨中央決定對邱會作隔離審查的一周后,中央指定主持總后勤部工作的政治委員張池明、第一副部長張令彬找我談話,向我通報了林彪叛國投敵、機毀人亡的絕密信息,傳達了中央委派李先念、余秋里同志指導總后批林整風的決定,指定我擔任即將成立的總后批林整風辦公室秘書組長。他們同時向我傳達了恩來伯伯不久前來到總后視察工作時,專門向總后領導了解我的情況和所做的重要指示。池明、令彬同志接著說:“總理對你很關心,要求也很嚴格。總后批林整風的任務很重,除了我們兩人,你是總后第一個知道林彪摔死消息的,要嚴格保密。”多年后,七伯的衛士長張樹迎也向我說起這件往事。樹迎同志說:“總理那次同總后領導談起你時,我在場。在周家,你是總理唯一沒有在職務問題上提出不同意見的人。”回溯1946年9月,我第一次見到七伯、七媽時,七伯語重心長地教育我:自強自立,走好自己的人生之路。

七伯、七媽是這樣要求我們這些侄輩的,更是身體力行這樣去做的。他們用自己的一生為我等后人做出了最光輝的榜樣。他們離開這個世界的時候,留下遺言,就是把自己的身體化為沃土,撒遍山河大地,為人民做最后一次奉獻,也與他們摯愛的人民群眾永遠在一起。

悲愴吶喊

悲壯的時刻

1975年9月20日,七伯在305醫院進行了切除膀胱癌的第四次手術。術前,他帶著一包材料走進衛生間,反鎖房門一個多小時,仔細地閱看了他在中央會議上關于“伍豪事件”的錄音稿,然后用虛弱得顫抖的手,一筆一畫地簽上姓名,并注明“于進入手術室(前),1975.9.20”。

這時的恩來伯伯,遭受病魔和心靈創傷的雙重折磨,體重只剩下30.5公斤,但他的大腦仍然十分清醒。此刻,他做好在手術臺上下不來的準備,他在可能離開人世之前要把這件重要的事情做完。

當醫護人員把他推進手術室之前,出現了令全場所有的人意想不到、震撼心靈的一幕。七伯大聲喊道:“我是忠于黨,忠于人民的!我不是投降派!”

恩來伯伯一旦發聲,怎能不振聾發聵。在五四運動的街頭,在旅歐中國少年共產黨的集會,在南昌起義的城頭上,在西安事變的談判桌上,在與國民黨談判代表的激烈交鋒上,在萬隆會議的國際講壇……他充滿智慧與力量的發言,無不機敏睿智、精辟縝密、發至真情,既慷慨激昂,又從容鎮定,爭取了群眾,贏得了同情,征服了人心,戰勝了強敵。曾使得斯大林、尼赫魯、尼克松、基辛格、田中角榮、卡斯特羅、張學良等叱咤風云的歷史人物衷心折服。怎能想到,在他光輝生命即將熄滅之前,卻發出如此傷感和悲壯的呼聲。

1997年,為拍攝《百年恩來》電視藝術片,我曾與鄧小平叔叔的長子鄧樸方多次交談。我倆都認為,恩來伯伯在這次手術前當著在場的人所言,是他預判手術時可能不治留下的最后聲明。當時,七伯說的前一句話:“小平同志,你這一年多的工作證明,你比我強得多”,是表達對繼任者小平同志最后的支持。后一句話:“我是忠于黨,忠于人民的!我不是投降派!”是對江青一伙無恥誹謗的憤怒聲討和回擊。樸方含淚說:“這是總理最后的一搏,是他生命中最后一次的吶喊。”

樸方同志所言,我深有同感。我深切地感悟,七伯這顆偉大的心靈,為了國家和人民,可以入地獄、下火海,可以忍受無邊的屈辱和苦難,唯獨不能承受的,就是對他革命信仰的踐踏,因為,這是他為之奮斗了一生的比生命更加寶貴的事業和理想!

伍豪之殤

“文革”十年,恩來伯伯為了他深愛的國家和人民,鞠躬盡瘁,死而后已。然而,就在他生命的最后這段日子里,竟然有一把利劍高懸在頭上,令他飽受壓力和苦痛。這把“懸劍”,就是江青一伙利用紅衛兵的無知,人為制造的所謂“伍豪事件”。

我得知“伍豪事件”詳情,是在20世紀70年代中期擔任總后勤部黨委辦公室負責人(正式職務是總后司令部后勤工作研究處處長)期間。此時的總后勤部黨委書記、部長張宗遜,這位外觀威武高大的開國上將,為人剛正不阿、疾惡如仇。為了工作需要,宗遜同志有時把中央政治局、中央軍委的重要文件交我閱看、保管,其中就有“伍豪事件”的全部材料,包括恩來伯伯1967年5月19日深夜寫給毛主席的親筆信和多個附件:恩來伯伯有關此事親自撰寫的《大事記》;所謂的“伍豪啟事”;陳云、汪東興、鄧穎超的旁證發言;叛徒顧順章的“緊要啟事”、叛徒王世德的“緊急聲明”;等等。

宗遜同志說:“這個材料交你保存,你可以仔細看看。”他接著深深嘆了一口氣說:“看來總理又遇到麻煩了!總理對中國革命的貢獻多么大啊!我們這些過來人都清楚。江青就是放不過他!”每當談起“四人幫”迫害周總理,宗遜同志或搖頭嘆息,或怒不可遏,道出內心憤慨:“怎么能這樣對待總理!沒有總理,何來中國革命的勝利!哪有中國的今天!”

我從看到的“材料”中得知,“伍豪事件”的起因,是“文革”前期紅衛兵從舊報紙堆里找到一頁所謂“伍豪脫黨啟事”,把它作為“特大敵情”送到江青手里,江青如獲至寶,于1967年5月18日批送林彪、康生、周恩來,殺氣騰騰地說,“他們查到一個反共啟事,為首的是伍豪(周××),要求同我面談”。

面對江青一伙的發難,恩來伯伯絲毫沒有掉以輕心。正在通宵達旦處理內蒙古、四川武斗事件的他,在極度疲勞的情況下,調閱當年相關資料。從圖書館借來的報紙堆起來有兩人高。經過逐張翻閱,終于找到了這則《伍豪等脫離共黨啟事》和其后兩天(1932年2月22日)《申報》另一則啟事:“伍豪先生鑒:承于本月十八日送來廣告啟事一則,因福昌床公司否認擔保,手續不合,致未刊出。”伯伯判斷,這是當時地下黨用以間接否定前一則偽造啟事所采取的措施。事涉緊急,伯伯連夜寫信,把有關此事的經過說明、兩則“啟事”,以及《申報》1932年1月、2月合訂本兩冊,直接送報毛澤東和林彪、康生、江青。

稍加考量和查證,這則所謂的“伍豪啟事”明顯是敵人用拙劣手法炮制的:首先,上海各報刊登啟事的時間是1932年2月16日至21日,此時伯伯早已離開上海、身在蘇區指揮紅軍作戰了。其次,“啟事”稱“伍豪等二百四十三人”,但無一人具名,此后也無一人露面“脫黨”。再次,我黨當時就針對性地做過辟謠工作。特別是1932年2月下旬,毛澤東曾以中華蘇維埃共和國臨時中央政府主席的名義鄭重聲明:“伍豪啟事是國民黨黨徒的造謠誣蔑。”最后,1968年1月16日,毛澤東在北京大學一封再提“伍豪事件”的信上批示:“此事早已弄清,是國民黨造謠誣蔑。”

盡管如此,恩來伯伯深知江青一伙不會就此罷手,“還會利用這個偽造的啟事制造事端”。“叛徒”的罪名,是他們排除異己最簡便有效的手段;好不容易到手的這點所謂“線索”,怎能輕易放棄?果然,本來按照毛澤東和黨中央的決定,由恩來伯伯在中央會議上就此事件作一專題報告,將報告錄音、記錄稿和文獻資料,由伯伯簽字保存在中央檔案處,并下發各省、市黨委存檔。但事過三年,這一重要措施并未能落實。江青、張春橋等還居心叵測地指使上海檔案館“繼續收集伍豪的材料”。

1975年8月,毛澤東在評價《水滸傳》時說:“《水滸》這部書,好就好在投降。做反面教材,使人民都知道投降派。”江青一伙如獲至寶,借此掀起一場大批“現代投降派”的運動,不加掩飾地影射恩來伯伯就是“投降派”的總代表,《水滸》的要害是“架空晁蓋”。

9月20日,在七伯進行第四次大手術前,發生了本章開頭時出現的這一幕:“我是忠于黨,忠于人民的!我不是投降派!”這聲痛徹心扉的吶喊,竟然發自為黨為人民鞠躬盡瘁奮斗一生、在生命即將終結時的七伯!

1975年9月20日,歷史將永遠記住這一天,這一幕。

撥開歷史迷霧 還原歷史真相

對于偽造的“伍豪啟事”,黨中央已有定論,報刊、資料中也多有記述。根據我所了解的情況,再補充幾個重要的史實:

其一,“伍豪啟事”出籠前,七伯早已離開上海抵達蘇區。

時間是最有力的證明。“伍豪啟事”刊登于1932年2月16日至21日,而七伯已于1931年12月上旬離開上海前往蘇區,行前曾在上海北四川路永安里44號我家中暫住。有我父親恩霔證明。

其二,來自敵人方的證明。

1997年,我和在軍由于攝制《百年恩來》電視片的機遇,幸運地結識了當年炮制“伍豪事件”者、國民黨中統特務負責人張沖的女兒張雪梅和女婿邱清華。他倆都是抗戰初期參加革命的共產黨員。

我們見面時,張雪梅任《浙江日報》副總編輯,邱清華任浙江省政協副主席。他倆詳細地向我們介紹了張沖炮制“伍豪啟事”的前因后果:

1931年顧順章叛變時,張沖任中統調查科總干事。當年4月27日,他陪同中統頭子徐恩曾趕赴上海,連續三天三夜緝拿周恩來和中共首腦機關,懊惱之余,張沖提出,“可以試用周恩來的化名伍豪,冒充刊登脫黨啟事”,以此吸引共產黨人自首。他連夜親自起草了《伍豪等脫離共黨啟事》,派人送到上海幾家主要報館刊登。《時報》在1932年2月16、17日的號外版上首先刊登了這個“啟事”。2月18、19日,《新聞報》接著刊登。張沖指令國民黨新聞檢查處出面對《申報》施加壓力,最終,這個最大的報紙《申報》也刊登了。

為了炮制這個“啟事”,張沖花費了不少心思。但他不知道,周恩來早在兩個多月前就離開了上海。啟事登出后,哪知毫無反響,好久也沒有一人來機關秘密自首。他們策劃的陰謀徹底破產。

其三,李一氓等同志以“周少山”名義,在《申報》上刊登的否認“伍豪同志脫黨啟事”重要聲明。處在國民黨強力鎮壓的情況下,我臨時黨中央當時不得不高度分散活動。領導骨干中的潘漢年、李一氓等,通過著名教育家陶行知做進步人士、《申報》董事長史量才(后被戴笠暗殺)的工作,代請法國大律師巴和,在1932年3月4日的《申報》上,用醒目的大字標題刊登了《巴和律師代表周少山緊要啟事》。“周少山”是七伯常用的別名,黨內有些同志也知道“周少山”就是伍豪。這個啟事等于是伍豪的正式辟謠。啟事以巴和律師的名義代表當事人澄清事實,等同于公開辟了謠。所述內容直接針對所謂“脫黨啟事”,回擊十分有力。巴和是上海享有盛名的大律師,由他代言聲明,權威性強,而且他是法國人,國民黨政府也奈何他不得。

出人意料的是,炮制“伍豪事件”的始作俑者、曾用八萬大洋買周恩來人頭的國民黨特務頭子張沖,后來竟成為恩來伯伯的莫逆之交。

張沖是國民黨的青年才俊,深得蔣介石的賞識,三十二歲時成為國民黨最年輕的中央執委。在第二次國共談判期間又被任命為蔣方談判代表,再次成為恩來伯伯的對手。通過多次親身接觸與交往,他為伯伯的過人才智和人格魅力所折服,對共產黨人進而有所了解。盡管他堅持自身的政治立場,還是給了我們黨不少力所能及的幫助。

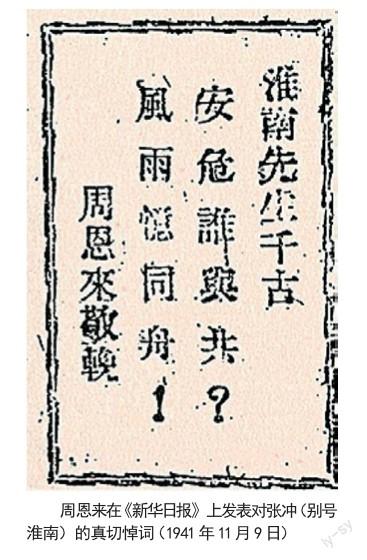

張沖三十八歲早逝。在張沖追悼會上,毛澤東、蔣介石都送了挽聯。七伯親自參加追悼會,他還為張沖寫下了“安危誰與共?風雨憶同舟!”的悼詞,“患難與共,風雨同舟”這八個字,至今仍是我們黨統戰工作的指針。

歷史是公平、公正的。陳毅元帥的詩何等的好:“大雪壓青松,青松挺且直。要知松高潔,待到雪化時。”真理的光輝不會被片時的云翳所遮掩,它將永遠照亮人間。

“伍豪同志”——周恩來的英名永存!

(編輯 季節)