我國衛生健康相關團體標準計量分析

侯學文 劉拓 馮嵐 李寧

團體標準是依法成立的社會團體為滿足市場和創新需要,協調相關市場主體共同制定的標準[1]。2018年1月1日,新修訂實施《中華人民共和國標準化法》明確了其法律地位,其第二條第二款規定:標準包括國家標準、行業標準、地方標準和團體標準、企業標準[2]。團體標準具有自愿性、市場性和靈活性特征,在解決保障標準有效供給、填補新興行業標準空白方面具有獨特的優勢[3]。團體標準中除了包含技術參數和管理要求之外,還有豐富的半結構化的數據,如發布時間、發布團體、起草單位等,然而既往涉及團體標準的研究多集中在對具體標準的解讀,對團體標準中包含著半結構化數據研究較少[4]。衛生健康團體標準是我國衛生健康標準體系的重要組成部分,在優化我國衛生健康領域標準供給、保障人民生命健康方面發揮著重要的作用,然而系統文獻檢索尚未發現針對衛生健康團體標準整體的量化分析。本文借鑒標準計量相關研究方法,針對我國衛生健康團體標準整體計量特征進行梳理和探索,以期厘清我國衛生健康團體標準的發展趨勢和優勢及不足,為完善我國衛生健康團體標準管理提供技術依據。

1 資料與方法

1.1 一般資料

在全國團體標準信息平臺(http://www.ttbz.org.cn/)中選擇按照國民經濟行業分類選擇Q84衛生類標準并導出所有的標準題錄,包括發布標準團體的名稱、所發布標準編號和標準名稱、標準當前狀態、發布日期、實施日期、起草人、起草單位、是否包含專利信息、標準文本是否公開等信息。檢索時間為2023年3月22日。納入標準:(1)發布日期早于2022年12月31日。(2)標準狀態為現行標準。

1.2 方法

采用描述性統計方法,利用頻次、占比和累計占比描述我國衛生健康團體標準的時間分布、空間分布、發布團體和起草單位構成的情況。

1.3 統計學方法

采用SPSS 26.0統計學軟件進行描述性統計分析。計量資料以n(%)進行表述;計量資料經正態性檢驗,服從正態分布的(±s)描述,不服從正態分布者采用[M(P25,P75)] 描述。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 時空和社會團體分布

本研究檢索命中2152條團體標準信息,經清理后共計納入2043條團體標準信息。從時間分布上看,我國衛生健康團體標準最早可以追溯到2014年,當年發布了11項衛生健康團體標準。從2014年1月—2022年12月總體呈倒U型曲線,檢索發現2014年1月之前沒有團體標準發布,2014年1月—2017年12月之間衛生健康團體標準發布較少,發布最多的一年也不超過40項標準,合計發布了70項,占我國衛生健康團體標準總數的3.43%;2018年開始迅速增長,當年即發布了350項衛生健康團體標準;2019年達到頂峰,發布了647項衛生健康團體標準,占我國衛生健康團體標準總數的31.67%;2021年和2022年發布的衛生健康團體標準在350項上下。

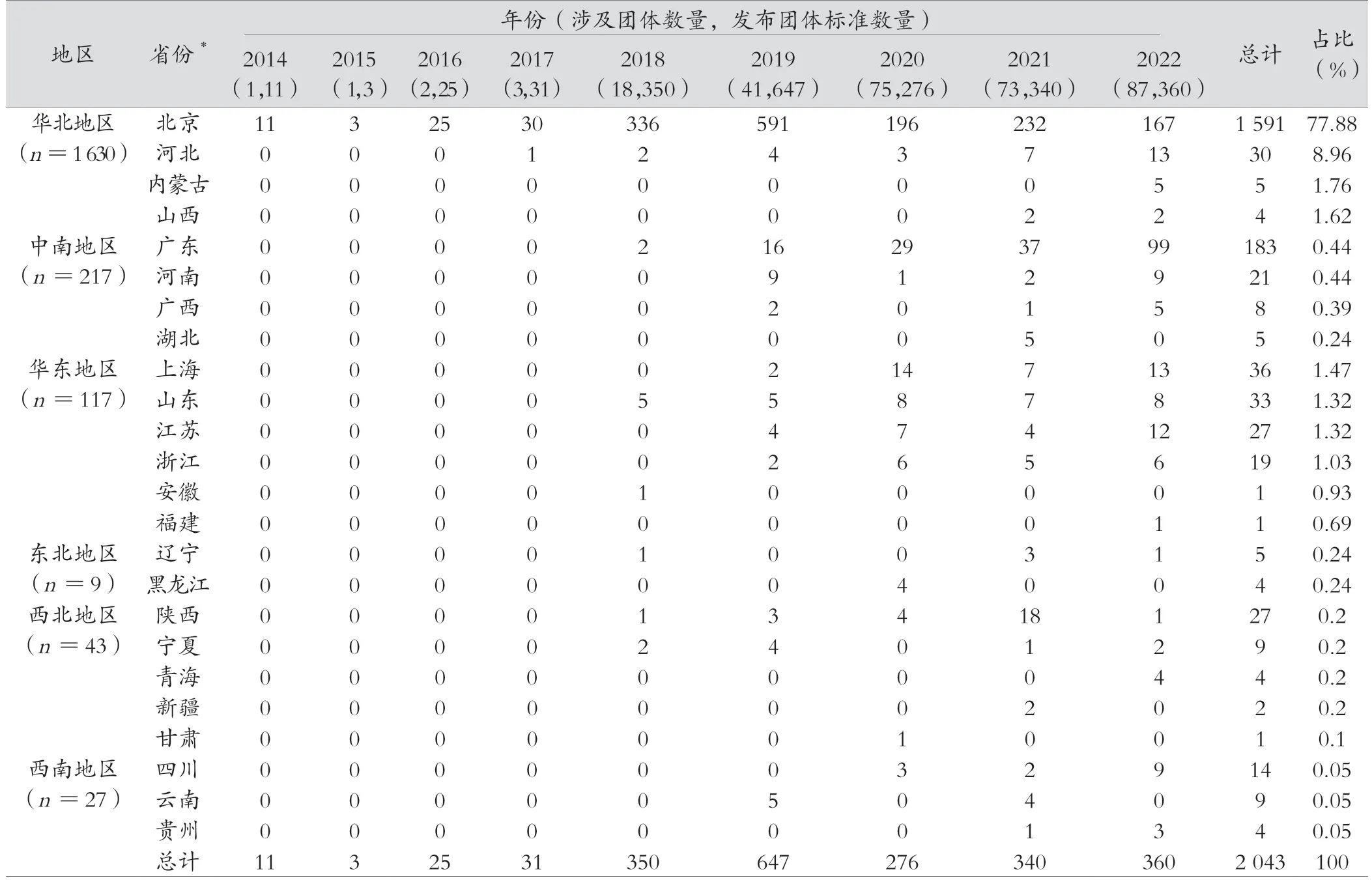

從地域分布上來看,發布團體標準的社會團體注冊地涉及全國24個省級行政單位,海南、湖南、吉林、江西、天津、西藏和重慶等7個省級行政單位未檢索到相關社會團體發布衛生健康團體標準。地區分布以華北地區最多,共發布了1630項衛生健康團體標準,占全國衛生健康團體標準總數的79.78%;其次為中南地區和華東地區,分別有217項和117項,分別占10.62%和5.73%;西北地區、西南地區和東北地區發布的衛生健康團體標準較少,共計發布了79項,占3.86%。省級行政單位方面,在全國各省級行政單位中以注冊地為北京的社會團體發布的團體標準最多,共1591項團體標準,占77.88%,其次為廣東和上海,分別有183項和36項,分別占8.96%和1.76%,另有寧夏等14個省級行政單位發布的團體標準不足10項。總體呈現不同地區和省級行政單位發布團體標準極不均衡的情況,經濟發達地區發布團體標準明顯多于經濟欠發達地區,見表1、圖1。

表1 我國衛生健康團體標準時空分布情況[項]

2043項衛生健康團體標準共計涉及187個社會團體,從時間分布上來看,2014年以來,每年發布衛生健康相關團體標準的社會團體數量呈逐年上升趨勢,特別是2018年以來增速加快,至2022年當年已經有87個社會團體發布了衛生健康相關團體標準。

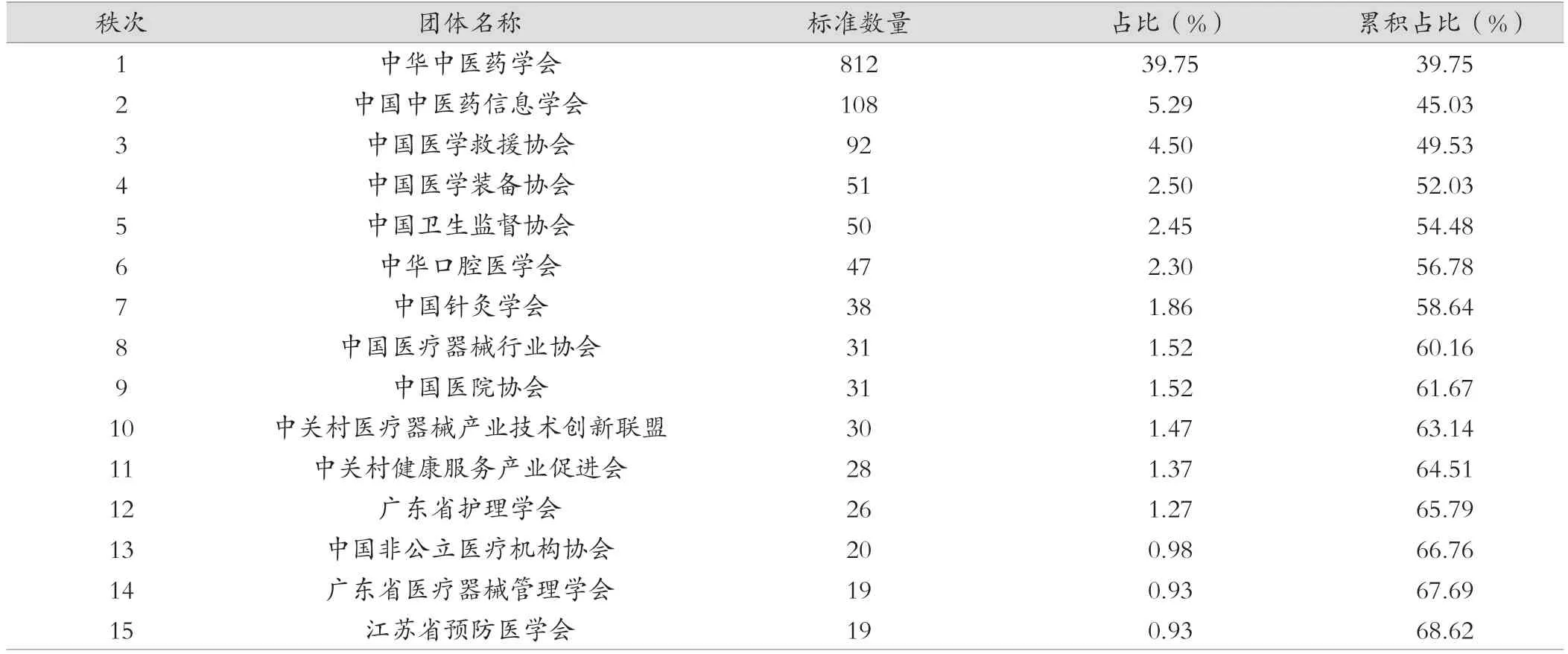

從具體的社會團體來看,187個社會團體中以中華中醫藥學會發布的衛生健康團體標準最多,共計812項,占39.75%;其次為中國中醫藥信息學會和中國醫學救援協會,分別發布了108項和92項衛生健康團體標準,分別占5.29%和4.5%;中華中醫藥學會、中國中醫藥信息學會和中國醫學救援協會3家發布的衛生健康團體標準合計約占總數的50%,另有71個團體僅發布了1項衛生健康團體標準。按照發布衛生健康團體標準數量從高到低排序,前15家社會團體發布的衛生健康團體標準占衛生健康團體標準總數的68.62%,其中有10家為全國性的協會/學會,剩余5家為經濟發達省份的地區性協會/學會。總體呈現不同社會團體發布團體標準數量極不均衡的情況,全國性協會/學會和經濟發達地區的協會/學會發布團體標準明顯多于經濟欠發達地區,見表2。

表2 我國衛生健康團體標準所涉及的團體分布情況(前15名*)

2.2 團體涉及專利信息及標準文本公開情況時間分布

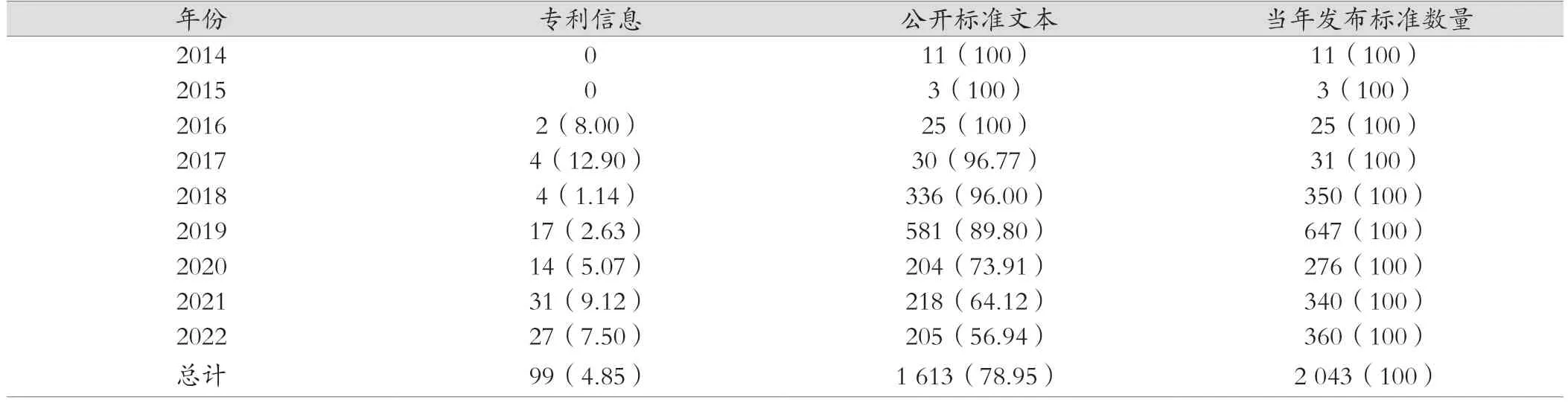

2043項衛生健康團體標準中有99項標準涉及專利信息,占全體衛生健康團體標準的4.85%,以2021年發布的涉及專利信息的衛生健康團體標準中數量最多,為31項,占當年新發衛生健康團體標準的9.12%;其次為2022年,共27項,占7.5%。2014年以來,涉及專利信息的衛生健康團體標準數量總體上呈上升趨勢。衛生健康團體標準中有1613項標準公開了標準文本,占全體衛生健康團體標準的78.95%。2018年之前發布的衛生健康團體標準中選擇公開標準文本的比例較高,占當年新發衛生健康團體標準的95%以上,2018年之后呈逐年下降的狀態,2022年新發的360項衛生健康團體標準中,僅有205項公開了標準文本,占當年新發標準的56.94%。

從是否公開標準文本和是否含有專利信息兩者關系來看,公開了標準文本的衛生健康團體標準共計1613項,其中42項含有專利信息,占2.6%;430項未公開標準文本的衛生健康團體標準,其中57項含有專利信息,占13.26%,兩者分布差異有統計學意義(χ2=83.5410,P<0.0001)。見表3。

表3 我國衛生健康團體標準涉及專利信息及標準文本公開情況[項(%)]

2.3 團體標準起草單位情況

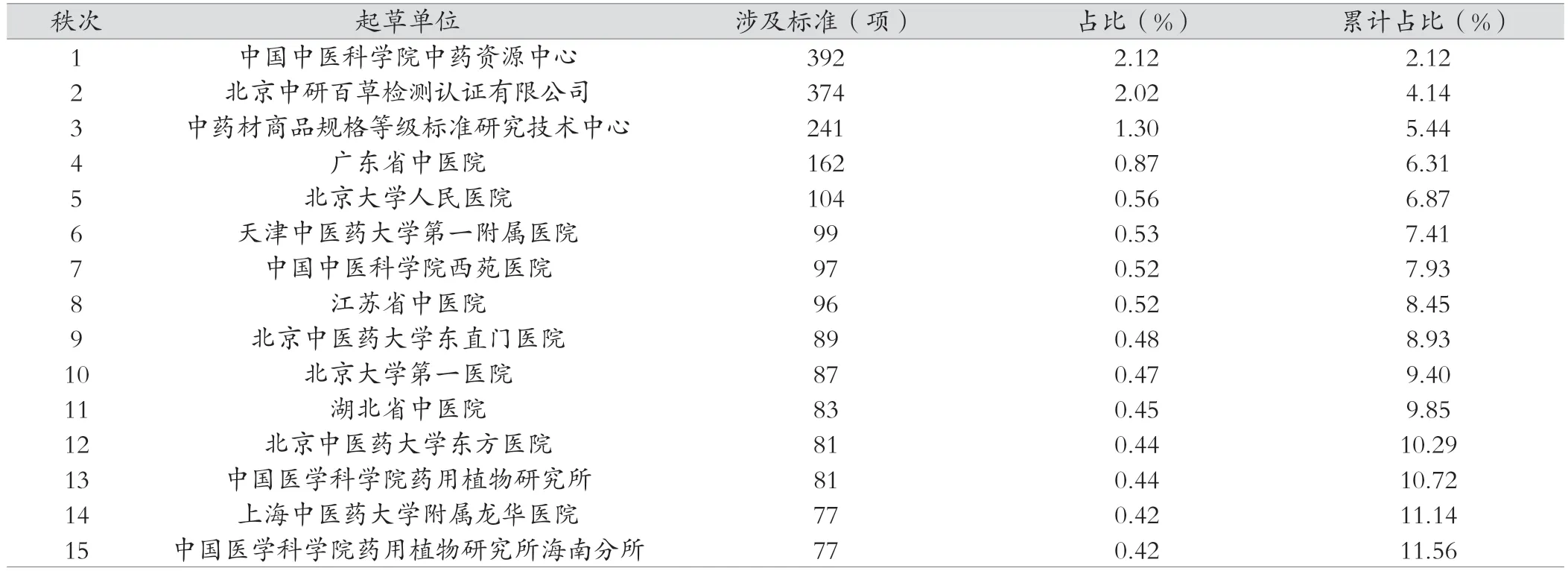

2043項衛生健康團體標準中共涉及5020家起草單位,起草單位出現頻次為18520次,平均每項衛生健康團體標準由9.07家起草單位。其中以中國中醫科學院中藥資源中心參與起草的衛生健康團體標準最多,共392項,占起草單位總頻次的2.12%,其次為北京中研百草檢測認證有限公司和中藥材商品規格等級標準研究技術中心,分別參與了374 項和241項,分別占2.02%和1.3%。按照發布參與起草衛生健康團體標準數量從高到低排序。排名前15的起草單位中有10家為醫院,另有2872家起草單位僅涉及1項衛生健康團體標準,占起草單位總頻次的15.51%,見表4。

表4 我國衛生健康團體標準的起草單位情況(前15名*)

從機構類別分布情況來看,我國衛生健康團體標準起草單位以醫院為主,參與標準頻次為9404次,占起草單位總頻次的50.78%;其次為公司和高校及科研院所,分別為3745次和2805次,分別占20.22%和15.15%,合計占起草單位總頻次的86.14%。

3 討論

3.1 我國衛生健康團體標準進入快速發展期,宜引導其科學健康發展

既往我國的標準化管理體系以政府為主導,其以政府發布權威標準的形式對社會經濟提供標準供給,其在保障標準的權威性和有效性的同時,不可避免地存在標準制(修)訂周期長、靈活性不足、對社會經濟生活中的新興事物響應速度慢等不足[5-6]。以2015年3月國務院發布《深化標準化工作改革方案》為標志,我國啟動了標準化改革,其重點之一便是優化標準供給機制[6]。團體標準作為國際上自愿性標準的主要形式之一,其具有制(修)訂周期短、響應速度快和推廣效率高的天然優勢[7],可以與我國政府主導標準供給體系相互補充,形成政府+市場主導的雙輪標準供給機制。特別是2018年新修訂實施《中華人民共和國標準化法》明確了團體標準的法律地位,將其作為國家標準體系的重要組成部分,極大促進了我國團體標準的發展[8-9]。衛生健康領域作為標準化改革的重點領域之一,本研究發現其團體標準的發布情況與我國標準化改革進度基本吻合,2014—2017年衛生健康團體標準發布較少,每年發布不超過40項標準,合計僅占我國衛生健康團體標準總數的3.43%;2018年開始迅速增長,2019年達到頂峰,2020年以來基本在年均發布300余項衛生健康團體標準。

團體標準既是我國標準化改革發展的新生事物,也是社會經濟發展的客觀需求[8]。我國衛生健康團體標準存在時間較短,在快速發展的同時,也應該看到其中存在的若干隱憂。衛生健康團體標準較高發展速度與衛生健康標準指導體系相對落后的矛盾,不同社會團體發布的團體標準之前內容交叉重復的矛盾等。建議盡快梳理我國衛生健康團體標準的發展圖景并開展相應的頂層設計,有效引導我國衛生健康團體標準體系完善與健康發展。

3.2 我國衛生健康團體標準總體呈現發展極不均衡,經濟欠發達地區參與程度有待加強

從地域分情況來看,我國衛生健康團體標準發布極為不均衡,7個省級行政單位未檢索到相關社會團體發布衛生健康團體標準,14個省級行政單位發布的團體標準不足10項,以北京、上海、廣州等為代表的發達地區發布的衛生健康團體標準遠多于經濟欠發達地區。從發布標準的社會團體來看,全國性學會/協會發布的衛生健康團體標準遠多于地方性學會/協會。從參與衛生健康團體標準的起草單位來看,我國衛生健康團體標準起草單位以醫院為主,其次為公司和高校及科研院所,公共衛生系統、社區醫療衛生機構參與程度較低。造成此種情況的主要原因有兩個,一方面是標準化知識普及程度偏低,部分機構的人員不了解團體標準、也不知道如何制(修)訂團體標準;另一方面是團體標準專業人才匱乏,無法幫助衛生健康從業人員總結日常性工作中既有的知識經驗,并經過一定的程序轉化為團體。團體標準不僅是學術問題、技術問題,更是社會管理問題[9]。建議盡早開展標準相關知識普及教育度,培養團體標準專業人才,提升我國衛生健康團體標準的發展質量。

3.3 我國衛生健康團體標準開放程度和可及性有待提升

團體標準本質上來說屬于一種具有非競爭性和排他性的市場導向行為,其通過社會自愿采用的實施方式,實現標準之間的良性競爭和團體標準的優勝劣汰[10-12]。然后,實現社會自愿采用團體標準的前提條件應該是團體標準具有較高的開放程度和可及性。截至2022年底,在已經發布的衛生健康團體標準中,僅有78.95%公布了標準文本,另有大約20%的標準未公布標準文本,其在一定程度上既阻礙了團體標準的落地實施和優勝劣汰,也不利于社會對衛生健康團體標準的監督。建議進一步鼓勵我國衛生健康團體標準公布標準文本,接受社會的監督和檢驗,促進不同團體標準之間的良性互動和發展。

綜上所述,我國衛生健康團體標準在時間分布、空間分布、發布團體和起草單位構成方面總體呈現極不均衡的情況,全國性協會/學會、經濟發達地區發布團體標準較多。