書來助我

韓松落

創作需要外部的幫助,有的時候,這幫助的力量來自山河草木。劉勰在《文心雕龍·物色》里說:“然屈平所以能洞監《風》《騷》之情者,抑亦江山之助乎。”張彥遠《歷代名畫記·董伯仁》里說:“動筆形似,畫外有情,足使先輩名流,動容變色。但地處平原,闕江山之助。”湯顯祖則在《牡丹亭》里說:“玉茗堂前朝復暮,紅燭迎人,俊得江山助。”

對于“江山之助”到底是什么,一向有爭議,甚至有人認為其只出現在貶謫的路上。而在我看來,“江山之助”除了自然景觀滋養和豐富了人的創作之外,還有一重意思是不同的自然環境,在不同的時機出現,意義是不一樣的。山河草木可能是甲之熊掌,可能是乙之砒霜。在春風得意時看來,和在流放之路上看到,感受是不一樣的,可能在前三十年都被忽視被無視,卻在后三十年和一個人的命運共振。也有可能,是一個人走出了江南的桃花源,跨越隴坂,抵達了龜茲或者樓蘭,皮膚變得粗糙了,呼吸變得粗豪了,飲食里加上了生蒜,從讀到寫,都有了全新面貌,全新境界。邊塞詩的作者里,特別多這樣的人,他們去往邊疆,起初是為了另辟蹊徑獲取功名,但當他們真正到達西部,和西部的風景、西部人的命運呼吸與共之后,他們從人到詩都產生了重大變化。江山一直都在,但要滌蕩靈魂,助力一個人的成長或者變化,需要時機,需要曠日持久的揉搓。

書也一樣。有些書一直都在,有些書早就讀過,但三十年前讀,和三十年后讀,完全兩樣,在生涯光滑無縫的時候讀,和生命出現裂縫的時候讀,藥效也完全兩樣。有些書就是這樣給我精準打擊的,比如保羅·奧斯特的《幻影書》。那年我生病、離職、離鄉,開始還興興轟轟的,覺得新生活就要開始了,可以大干一場,就在那個節骨眼上,《幻影書》被推到我眼前來,我在北京西客站附近的旅館里看完這部小說,從此以后看什么都換了眼光。

以小說的標準來看,《幻影書》不算最好的小說,保羅·奧斯特也不算最好的作家,他離電影業太近,或者說他一心要離電影業再近一點,所以他的小說里充滿了“適合改編”的東西,有時候他按捺住了自己,努力消滅小說里的“奇趣”,但那種奇趣像是被趕出家門的狗,認得門,要不了多久就找回來了。只不過重要的情結重復三遍之后,就會成為風格,套路一旦加上了自覺,就成了藝術,保羅·奧斯特小說里那些大大小小的巧合,以及主人公在巧合面前的故作驚訝,漸漸成了他作品的標記,成了一種看起來熟極而流,但卻陰慘、致郁、極具滲透力的風格。

構成《幻影書》的是一連串巧合和轉機。主人公戴維·齊默是大學教授,在接連遭遇變故后,看到了默片時代的諧星海克特·曼的電影,對海克特·默的電影及生平發生了強烈興趣,并寫論文發表,隨后有人找上門,自稱是海克特的使者,要帶他去某個莊園里見海克特。齊默也由此知道了海克特的經歷:默片時代的海克特一度成為頂級明星,但在默片時代將要結束時,他遭遇了強烈的重創——未婚妻殺死了他的情人。在悄悄處理尸首后,海克特在被發現的恐懼中選擇了自我放逐,他隱姓埋名、做苦工、戴上面具去做色情表演。最終他遇到了自己的伴侶,可巧她是個富家女,他們在沙漠中的莊園里隱居,開始拍攝電影,邀請知己觀看,觀后即焚。他給莊園起名為藍石,因為某個晚上,他把月光下的唾沫看作熠熠生輝的寶石。戴維·齊默終于看到了海克特在沙漠莊園里拍攝的電影,海克特的遺囑執行人,也終于在最后一次放映這部電影后,焚毀了膠片。一切破碎,一切成灰,一切重的,或者輕的,或者對你重要的,對別人無足輕重的,最終都遁入煙塵。

美國小說家保羅·奧斯特。

英國著名兒童文學作家羅爾達·德爾。

后來的十幾年時間,我陸續看到保羅·奧斯特的其他小說,空幻之感一次次加深。他的主人公總在美國歷史上的重大危機到來之前,率先遇到生存危機,在大蕭條即將到來前,在1968年世界改變之前,在不祥之兆已經零星發作的寂靜時刻,他們就被生命深處的某種訊息驅使著,開始有所行動了,或者自我放逐,把自己逼到絕境,或者隱姓埋名,以另一種形態開始近乎漂流的生活。有時候他們幸運一點,會遇到救星,遇到失散的親人,會在懸崖上的洞穴里發現食物,甚至遇到天降橫財,有時候,他們遇上更大的麻煩,被困在故事里,或者心靈謎局之中。

后來我配合著保羅·奧斯特的自傳讀下來,這些一次次重復的主題,都能找到來歷,他筆下人物那種焦心如焚的生涯,就是他的生涯,他們的困境,就是他的困境。我常常想到,他在接待過那些來自中國或者其他國家的譯者和研究者,和他們談自己的文學經驗之后,還要面對自己的困境,他們的愛慕、景仰、歌頌,對他毫無幫助,他的焦心如焚,瞬間就把我籠罩。

他和他的故事有什么用呢?他的小說是一種切實的人生知識,是向著一種信仰而去的匍匐肉身。他寫過的那些勞作、疾病、死亡、愛情,是知識的另一個名字,就像世俗生活,也有可能是信仰的另一種表述,如作家馬雁所言:“生活、真理、上帝,只是同一件事物的不同名字。”他把他和筆下的人物,放到絕境之中,不讓神跡出現,因為那個匍匐在地的身體,已經是神跡。這是最讓人絕望之處。一次再次之后,我徹底明白了《幻影書》卷首所引夏多布里昂的那段話:“人不只有一次生命。人會活很多次,周而復始,那便是人生之所以悲慘的原因。”

真正助人的書,都是在節骨眼上實施了精準打擊的書。沒能幫助到我,或者是因為沒有出現在節骨眼上,或者是力道不夠。或者,是我們不夠,是我們的生涯過于光滑,沒有裂縫,沒有跑冒滴漏。至于它趨向光明溫暖,還是陰郁迷離,是讓我更振奮,或者更低落,向來不在我考慮之內,我要的只是足夠豐富,以倍數疊加的人生體驗,是天眼大開,狂風呼嘯而至,是分身為億,破碎虛空。至于這樣做的危險程度——和它們帶來的感受和體驗,和那種一個人成為一萬個人的焦灼比起來,那點危險的代價幾乎可以忽略不計。

小時候幫到我的書,有一些是描寫出走的,比如《西游記》。那時候我家在新疆,住在農機公司家屬院,家屬院的北邊,是農機公司的露天倉庫,一小塊存放待售的農機,一大塊用來存放報廢的農機。倉庫非常大,其實就是一片被圈起的荒野,報廢的農機,就星星點點散布在荒野里,任由其生銹和被青草占據。

我經常帶幾本書去露天倉庫里讀,就坐在報廢的拖拉機車廂里,或者農用車的車斗里,一直讀到黃昏。黃昏的時候,經常還能聽到四周傳來各種聲音,父母叫孩子回家吃飯的,孩子打鬧的。有一天,也是黃昏,我清楚地聽到不遠的地方,有個小女孩稚嫩的聲音在喊:“阿那達”。

這聲音過后,周圍一片寂靜,什么聲音都沒有,也看不到人,不知道是什么人喊的。然后,我聽到一陣類似于堆積起的鐵器轟塌的聲音,不知是真實的還是我內心配合的。可能是當時那種黃昏,和空曠的空間,以及我正在讀的書,聯合起來形成了錄音功能,這兩個聲音就被錄進我心里。特殊的時間地點和氣氛聯動,那個聲音就成了我內心的神秘音爆,和我經常帶到露天倉庫去讀的《西游記》捆綁在一起。

后來,我在很多地方聽到類似的聲音,尤其是在九十年代,New Age(新世紀音樂)開始流行以后,經常在那里聽到一些世界各地原住民歌唱或者說話的聲音采樣,就類似于那一聲:“阿那達”。比如王菲的《寓言》、朱哲琴的《阿姐鼓》《拉薩謠》,還有張淺潛《倒淌河》的某個現場版,一直有個男聲在背后“噢噢”地喊。還有張學友的《道道道》,也隱隱約約有個男聲在呼喊。我到處找類似的聲音,聽到它們就會走神。仿佛在這種隱約的聲音里,走在一條愁慘的西行路上。

小時候幫到我的另一些書,則是關于巢穴的——對于孩子來說,出走的誘惑和巢穴的誘惑總是矛盾地滲透在一起。比如我小時候看過羅爾達·德爾的《魔法手指》,革利鴿一家幾口人平靜地生活在公寓里,偶然有些摩擦,后來因為父親頻繁打獵,觸怒了有魔法手指的小女孩,他們全家受到了懲罰,變作小人,他們只好住進鳥巢里,互相埋怨著、嘮叨著也互相取暖,在幽密的林子里看著夕陽落山,時不時飛回公寓的窗臺上去看看他們從前的家——那里已經住進了幾只鳥。這個故事當時是在雜志上連載的,我始終沒看到后半段,很長一段時間里我都不知道他們到底有沒有解除詛咒,重新變成人,搬回家去。但是我被這故事迷住了,一家人、鳥巢、樹林,被簡化的生活,這一切最容易吸引孩子,因為他們也剛從另一個巢穴里爬出來,還存著莫名的留戀。

少年時代幫到我的書,是有性張力的書。比如杜拉斯的《情人》,沈從文的《邊城》,我幾乎是為了某些段落而打開這些書,我被那些段落激得心旌動搖。比如勞倫斯的幾本小說,《查泰萊夫人的情人》的那段火焰與鐘聲,《虹》里一家人的幾代男女在月亮下面搬麥子,短篇小說《狐》里,女主人公和火紅狐貍的對視,《戀愛中的女人》里,兩個男主人公的摔跤。還有《索菲的抉擇》那個紅熱病一樣的下午,《午后的曳航》里港口氣笛聲里的夜晚。我有些慶幸,是在荷爾蒙正盛的年代讀到這些書。

后來有段時間,我熱烈地喜歡上自然文學,把亨利·梭羅、約翰·繆勒、約翰·巴勒斯的書一本本找來讀,就是因為那段時間,我結束了游蕩,回到家鄉小城,而我的小城,就有著自然文學里描述的那種景象,有森林、高山,大風吹過長空。我一個人住,我的屋子外面是一大片碧野,所以我最終把亨利·貝斯頓的《遙遠的房屋》長期留在枕邊,盡管它寫的都是九十多年前的事——1925年,37歲的享利·貝斯在科德角的海灘,買了50畝地,蓋了一個房子,這個房子雖小,卻有十個窗戶:“大間有七個。一對東窗面朝大海,一對西窗面朝濕地”,在陽光之下,這個房子“流光四射”。他本打算在那里偶爾住一兩周,但是沒想到,1926年秋天他一住進去,就不想搬走,最終在那里生活了一年,并記下了那里的風、海浪、天空、鳥類和夜晚。

還有我一讀再讀的,法國作家馬塞爾·帕尼奧爾的“童年回憶錄”(《父親的榮耀》《母親的城堡》《秘密時光》《愛戀時光》)。這四部書是一個整體,講述馬塞爾在普羅旺斯山區的童年時光,在那里,父親母親和他還有兩個弟弟,在鄉間游蕩、打獵,在燈下聊天,度過他們“一生中最美的日子”。我用來和它呼應的,是我在新疆的童年,我在新疆南部的農場出生、長大,跟著姥姥姥爺、爸爸媽媽、五個舅舅、一個小姨,在那里過了九年快活的日子。讀到這套書的時候,姥姥姥爺和媽媽已經去世,舅舅和小姨們都變老了,我由此也懂得了馬塞爾·帕尼奧爾為什么會在他六十歲的時候,在他已經成了電影界大亨的時候,寫些小時候的事,細節還那樣清晰。

不知道我將來還會遇到什么書,也許是舊書,也許是新書,也許是讀過的又再讀,但在某段不可預知的經歷配合下,它終將會深深嵌入我的生活。對這本書,這本還沒有出現的書,或者說,這段還沒有到來的時光,我既期待又恐懼。

(責編:常凱)

如今對你的閱讀造成最大障礙和干擾的是什么?

沒有讀寫交流的環境。不知道誰在讀,在讀什么,是不是能夠心意相通。

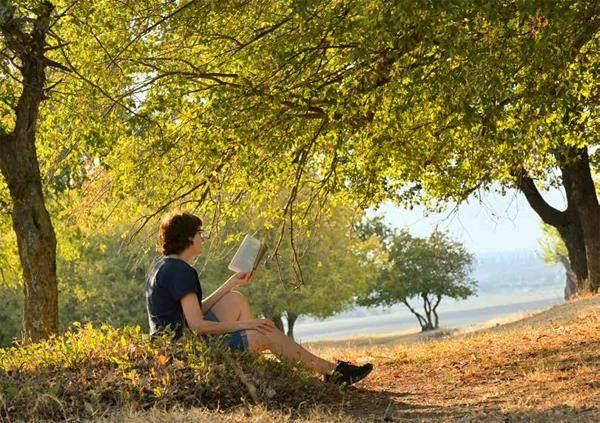

你的最佳閱讀場景是什么,為什么??

荒郊野外,高架引水渠,白楊樹林,有植物的小院。書和周圍的環境會有化學反應。

深度閱讀對你個人造成怎樣的影響和改觀?

心事浩渺連廣宇。

你認為電子閱讀設備可以帶來深度閱讀嗎?

完全沒問題。碎片閱讀,電子閱讀,從來都不是深度閱讀的障礙。

閱讀帶給你最大的憂慮是什么?

如何轉化,轉化成什么,轉化給誰。