城市文化中海派話劇的流變

尹詩

海派,業已成為一個長盛不衰且歷久彌新的地域文化招牌。海派話劇和海派建筑、海派服飾一道作為約定俗成的名詞,裹挾著舊時滬上的繁華,沿用至今。從廣義上講,海派話劇也可稱呼今日上海的話劇。而今天的你無論身處上海話劇中心還是上海大劇院,可曾會想到20世紀三四十年代海派話劇的繁華?這段時空鏤刻了話劇史上耀眼繁盛的記憶。海派話劇一百年前的珍貴面影,尚有蘭心大劇院、美琪大戲院可撫今追昔,仿佛在訴說著民國話劇那些塵封的往事和故人。還有塵封在圖書館故紙堆里的老照片和記錄文字,無不提醒著我們:海派話劇在舞臺上呈現的光怪陸離和金聲玉振迸發出了沁人心脾、撼動心弦的魔力!

文明戲、新劇、白話新劇、改良新劇、男女新劇等亂花漸欲迷人眼的名字實則折射出了話劇的榮辱興衰,文明戲從文明思想的代名詞到淪為媚俗沒落的境遇,清晰地凸顯出商業化的多面性。1914年,鄭正秋以家庭通俗戲掀起了甲寅中興,但好景不長。由于編演劇人才的缺乏、話劇市場的種種不成熟等原因,大致在1928年前后,話劇終難逃退出劇場的遭遇。但從劇場“淪落”到游樂場演出的文明戲從未停止改良,且始終沒有中斷演劇。而只有考察清楚了文明戲即早期話劇的歷史,海派話劇史才能不留缺憾。

筆者的海派話劇研究是在吳福輝老師的指導下,從海派話劇與文明戲的關系入手來進一步整理話劇史。自2010年攻讀博士伊始,開啟了師從吳福輝先生研究海派話劇的路子(如今,吳老師離世兩年多了,懷念十多年來的教誨之恩)。經過考察上海報刊的具體材料之后,可以確信文明戲在1928年并沒有完全衰落。如果說它一部分衰落了,那么另一部分卻又轉型了,后者就在于它的改良。《申報》上冠以“改良新劇”“男女新劇”“時尚愛美新劇”的劇目預告比比皆是。改良文明戲成功轉型海派話劇的標志是有劇本的文明戲產生,大致在1935年,《月兒彎彎》(徐卓呆著)等劇的產生,標志著海派話劇的誕生。文明戲是海派話劇的前身,還可以從20世紀三四十年代的劇評看出來,劇評動輒以文明戲做派來評說當時的話劇,其實恰反向證明了文明戲對話劇的深遠影響,據此亦可推斷海派話劇和文明戲一脈相承的歷史脈絡。而我在本篇所講的海派話劇大致以三四十年代的上海話劇為研究對象,海派話劇耀眼的繁盛時代便是在此時段。

到30年代中期,話劇經過兩次高潮已具備了相當的水準和基礎,尤其是導演的來源和素質有了新的面貌。當時的導演中,黃佐臨從英國留學歸來(擅長導演外國改編劇);費穆來自電影界;吳仞之是舞臺燈光專家;朱端鈞畢業于復旦,是洪深的大弟子;胡導熟悉舞臺與觀眾,在演劇和導演方面都能吸引觀眾。另外還有洪漠、吳琛等都各有其長。這批有著較高學識水平的導演的出現符合特定歷史時機的需求,為觀眾奉獻了具有藝術水準的作品。1編劇隊伍亦不遜色,吳天因改編《家》一舉成名,另外創作的《離恨天》《銀星夢》也都較受觀眾喜愛。顧仲彝南京大學畢業后,創作改編了《人之初》《三千金》《八仙外傳》等作品。在當時的演劇界,劇作家大都是多面手,創作兼評劇的不在少數。而演員基本上都接受過中高等教育,相當一部分都是經過招考成為職業話劇演員。導演、編劇、演員為話劇的上演提供了人才方面的保障。海派話劇的產生離不開觀眾市場的形成,從消費文化環境來看,隨著代表現代文化的大馬路悄然代替四馬路,電影、舞場等新興娛樂業趨于成熟,現代海派文化消費環境生成。新的一代即洋場男女觀眾層出現了,包括白領階層、寫字間職員、特別是上海日益增長的大學生群,他們經常出入公園、舞廳、電影院、劇場,形成了優裕的中產階級市民階層,和傳統的喜愛看“大團圓”一類故事的太太小姐們共同組成了海派話劇的觀眾群。有演出者、有觀看者,上海這個繁榮發達的商業都會已經為海派話劇的繁盛做好了準備。給人娛樂,有所寄托,人們靜候它的繽紛上演。

海派話劇的基本類型

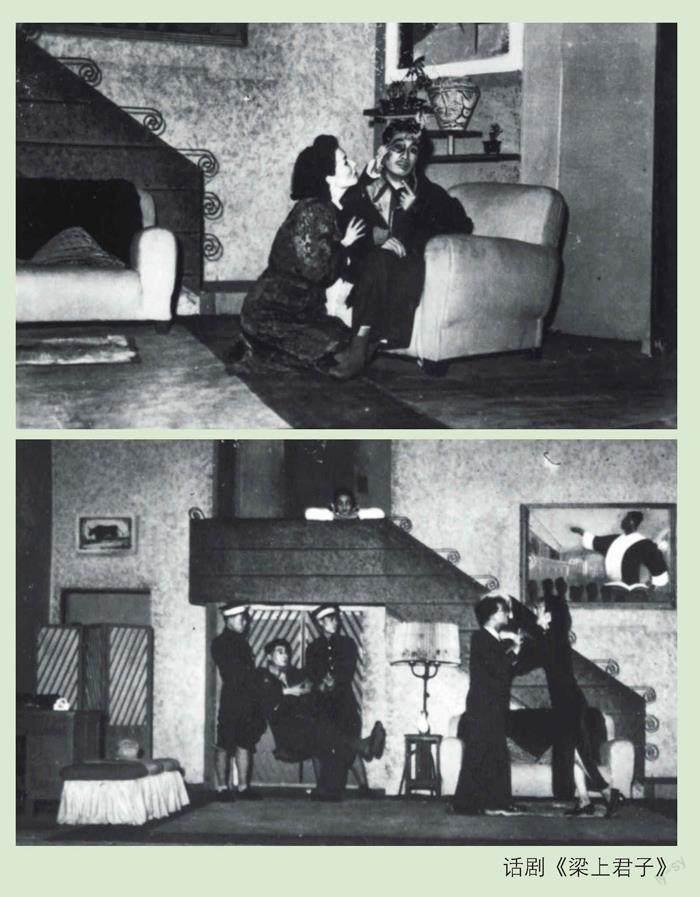

海派話劇在現實劇、歷史劇、改編劇各領域都有獨特的藝術成就。現實劇是都市各階層人物工作愛情生活的全景觀描繪。接受先進文明、時尚的生活方式和理念從來便是一個城市發展必經之路。海派都市劇以旅游、出國留學、蜜月旅行等一應俱全的現代生活方式展現出一幅幅多側面的現代社會畫卷。《闔第光臨》里有年輕男女談戀愛模仿《哈姆雷特》劇情的搞笑一幕;《男女之間》里,曹蕙如和好朋友吳思衡每周日約至公園談心,交流工作生活中遇到的難題和麻煩,公園作為城市社交空間的重要性日益彰顯。不難看出,推崇物質文明、多元生活方式的現代理念和價值立場已經滲透到了都市日常生活之中。在話劇的舞臺上,誰曾想現代通俗派的作品著實火了一把。且不說紅透劇壇的《秋海棠》,還有張恨水的《金粉世家》《滿江紅》,我們只需看那些被稱為類似“鴛鴦蝴蝶派”劇作的盛行,就可知此派擁有的“粉絲”數量之龐大了。這就是海派,它知道如何迎合不同層面的觀眾需求,在奉獻出《梁上君子》《荒島英雄》等外國改編作品以適合學生、職員欣賞趣味的同時,還擅長以才子佳人之類的題材賺足舊式觀眾的眼淚。新舊融合是它的本性,在舞臺上亦然,包括在演出中加唱傳統戲曲片段等。歷史劇的盛行正是海派話劇商業化最好的表征。歷史劇適應了市民喜愛品評歷史的心理,為追求營業利潤,場景不免過多,服飾布景壯觀;古典優雅的配樂使得觀眾沉浸在音樂的懷抱里。改編劇(翻譯改編外國作品的劇作)努力克服民族主體接受外來文化的差異,多采用適合觀眾欣賞習慣的方式,改編的范圍之廣,數量之多固然一方面體現了劇本荒,也是海派善于吸納學習外來事物的優長之處。外國名著、電影改編的劇目豐富了海派劇壇,帶來了令人耳目一新的異域風情,適應了上海觀眾追新逐異的欣賞需求。海派話劇首當其沖,一開始便開始扮演一個接受西風浸染滋潤的文化角色。改編劇具有和現代通俗派劇目相異的面目,但二者共同具有朝向市民(市民不是鐵板一塊,它是可分層來看待的)的一面。這樣,海派話劇在牢牢抓住通俗觀眾的同時,也將高雅一派的觀眾收歸,諸如愛看歐美電影的人自然會被吸引。各種形式的劇目的上演正體現了海派包容博大的質素。

海派話劇的藝術特征

表現都市意象、情緒歷來是海派文學的特長。但比起劉吶鷗、穆時英創作的令人生疏的現代派小說,話劇傳達的是更接地氣的城市人生味。它將新感覺作家筆下的舞廳、咖啡館中的“都市風景線”故事化、具象化,以日常生活的描摹凸顯了人生素樸的底子。深入到市民家庭內部的海派話劇分明嗅出了弄堂深處的市井氣息。《闔第光臨》一劇多次呈現了男主人公催要點心甚至全家人爭吃點心的場景,生動且有趣。我們還能從“拖車”向舞女索要錢物看出其勢利無情的面孔。無論是親戚之間明里暗里爭斗的小心思小算盤、各類租房客不盡相同的生活細節,還是戀愛男女的打情罵俏等,都是市民百姓最為熟悉甚至發生在自己身上的故事,自然會引發親切生動、哭笑不得以及悲喜交加的觀感,與劇情產生深深的共鳴。自近代上海開埠以來,中西文化的沖撞一直激蕩不斷,都市“‘惡之花產生于本土與外來異質文化摻雜在一起的文化場上,接受與迎合、屈辱與歡悅、燦爛與糜爛同時發生在同體的文化模式中”。2這種上海都市的特性從《秦淮月》《秋海棠》《金絲雀》等“伶人戲”的風行即可覺察。此類劇作延續了晚清狹邪小說的傳統,主人公從妓女延及到了歌舞明星、舞女、京戲名角兒身上,演繹“旖旎的戀愛故事,歌女的飄零身世,父子的吃醋,同宗的相戕,戲中戲的倒彩”,3是都市燦爛與糜爛的呈現。與上海獨特的都市氛圍相契合的繁華味和凡夫俗子柴米油鹽的日常性共同交織成了濃厚的都市人生味。

海派具有最樂于轉運先進文化的現代氣質,但又與舊文學有脫不掉的聯系。舞臺上演出的是一個個悲歡離合的世態人情故事,再加上傳統戲曲的吸納進來,著實吸引了一部分習慣看舊戲的觀眾。《秋海棠》開首的“蘇三起解”、《梁山伯與祝英臺》《八仙外傳》等是俚俗百姓津津樂道的民間故事,這說明了“通俗性到了現代,常常要由民間文學與舊文學這樣兩方面來輸送營養”。4海派話劇的民間性正體現了海派的亦新亦舊。海派話劇和傳統戲曲、通俗小說的關聯是其牢牢扎根民間大地的本性。早期話劇有改編的彈詞戲《三笑》《雙珠鳳》《珍珠塔》,也有據包天笑的《空谷蘭》《一縷麻》改編的同名劇作,包括一直以來話劇舞臺上的加唱戲曲,都可以看出民間性是其根底。正如張愛玲所言:“中國人向來喜歡引經據典。美麗的,精辟的斷句,兩千年的老笑話,混在日常談吐里自由使用著,這些看不見的纖維,組成了我們活生生的過去。”5話劇自傳入中國便與戲曲結緣,但從話劇市場的角度來看,海派話劇和傳統戲曲的結合難道不是適應觀眾欣賞習慣的改良式策略嗎?另外,深受海派京劇影響的導演、演員亦將戲曲的唱念做打運用到話劇中。胡導在《陳圓圓》中出演算命先生時,運用了“老鼠胡須、彎腰駝背”6等京劇丑角的手法。名劇《秋海棠》更是離不開京戲的功勞。話劇導演費穆跟周信芳、梅蘭芳都是很好的朋友,石揮為演好名伶“秋海棠”拜訪了黃桂秋、梅蘭芳、程硯秋等演員。7而話劇和京劇的相通可見費穆導演的話劇《楊貴妃》之于梅蘭芳的《貴妃醉酒》;另外,話劇有《香妃》《八仙外傳》《林沖》,而京劇亦有《香妃恨》《張果老》《林沖》。海派話劇的民間性還折射出了市民樸素的愛國情懷,那些寄托傳統藝術的劇作不啻于殖民地子民的心靈安慰劑,以隱曲手法表達了對異族統治的憤懣,是對侵略者獨特的抗爭方式,和當時大后方和解放區的話劇一道,演繹出了抗戰時期中國話劇的愛國情懷。

一百多年前,在霓虹閃耀的十里洋場,無論是民間傳統戲曲申曲、彈詞、京戲還是新異的外來娛樂話劇、電影、歌舞表演等,都要在這擁擠的大舞臺上占一方天地,而無一例外都要在商業原則的遴選下生生息息。可是,海派話劇的商業化也成了長期以來被異議的主要面向。時過境遷,今天再來看,我們沒有理由不承認商業化是話劇發展的正途,培育話劇市場乃是促進話劇發展的必經之路。今天人們司空見慣的明星制、流行風、潮流化,都在海派話劇身上出現過。而名人流言就是都市里最有聲有色的風景。大眾媒介以影星的影藝活動為線索,明星的飲食起居成為媒體聚焦的熱點,孫景路、上官云珠、沈敏、石揮、陸露明等明星成為公眾追捧的對象。話劇通俗商業化的另一重要表征是潮流化和流行性。像1942年上半年戀愛劇《香箋淚》《茶花女》《水仙花》《紅樓夢》《花花世界》走紅滬上;隨著年底《秋海棠》的轟動演出,現代通俗派之類戲爭相出爐;1943年古裝戲流行一時:7月《武則天》開啟風氣;8月《楊貴妃》《清宮怨》緊隨其后;《香妃》《釵頭鳳》《浮生六記》《李香君》等持續上演到歲尾;《潘金蓮》又引起一波民間劇的興起,《梁山伯與祝英臺》緊隨其后。然而到了1944年的劇壇,鬧劇又成了一條主要的線絡。8潮流化是對劇壇風向、演劇動態的折射,它以勢不可擋的娛樂功能引領時尚,且不乏平民化的風格和精神撫慰的功效,迅速聚攏龐大的受眾。毋庸諱言,商業化的負面效果絕不應忽視,劇評中關及“噱頭戲”的議論也都指向了對海派商業化的警惕和擔憂。而海派話劇史上的數次沒落幾乎都是由低俗、媚俗而沉淪,商業化的兩面性在其身上得到了最真實也是最無情的驗證。然而商業性卻又是最能激發娛樂業生命活力的因子,這是可以從今日話劇舞臺的情形看出來的。

海派話劇的啟示

那么,海派話劇能給我們怎樣的啟示?

海派首當其沖地擔當了轉運新的外來文化的角色。反顧海派文化發展的軌跡,最可注意的是其兼容并蓄的胸懷,在遭逢異質文化時,常常能夠吸收其精華,融入自己的文化體系。話劇得以克服傳入初期的“水土不服”而在中國大地生存下來,歸功于不斷的改良,改良使得其在不同的文化之間尋求調適的可能性,從而做到兼容并蓄,有了不斷更新的機會。無論是初期與通俗小說和傳統戲曲的聯姻,還是后來電影興起后,大量電影改編劇的出現,都體現了話劇向傳統和創新雙面出擊的能耐—改良。像在改編外來劇時,便十分注意題材的擇取,黃宗英主演的《甜姐兒》等一類“流線型喜劇”成為首選,因喜劇較悲劇能夠減少審美距離帶給觀眾的陌生感。還有顧仲彝改編《簡愛》時,將劇名改為《水仙花》,故事中的地名和人名也都中國化,這些“本土化改編”的方式使得外國劇作逐漸收獲了更多的觀眾。改良還包括不同藝術形式之間的互動交流。話劇和電影、京戲、越劇等藝術之間的改編比比皆是,周信芳曾演過朱端鈞導演的《雷雨》里的一場戲。9藝術的開放交流異常活躍,固然是商業利益驅使,較為成熟市場化的演出環境更是基本保證。話劇在40年代興盛時期,夏佩珍、宣景琳、王雪朋、白虹、顧夢鶴都上話劇舞臺(雖然有的是過氣的明星,由影界跨行到話劇界)。1941年,天風劇團在推出姚克編劇的《清宮怨》時,邀電影明星舒適參演,增加票房不少。費穆創造性地把電影手法引入話劇舞臺藝術,使場面調度更具視覺沖擊力,如《浮生六記》最后一場蕓娘臨終的一句話是:“春天不遠了”,說完后,病榻后面的綠幔掀起,露出窗外暮春三月的景象。10這種畫面切入的手法顯然來自電影。海派話劇在不斷地改良中汲取各種藝術的精華,在上海話劇的舞臺上始終立于重要一席,在與左翼話劇共存的時代,左翼注重社會意義,人物形象的典型化塑造等藝術特性都給海派話劇不小的啟示。海派話劇還曾演出左翼劇作夏衍的《龍鳳花燭》(改編自《一年間》)。劇商們深諳人們的觀劇心理,不同流派風格的劇目自然能調適觀眾多樣的欣賞口味。悲劇和喜劇、古裝戲和現代劇、鬧劇和抒情劇、改編劇和國產劇等各種名目的劇目“次第上演”。變換風格保持演劇的“新鮮感”,適應觀眾不同欣賞心理的需求,這是趨新求變的市民品性使然。

如今,隨著越來越多的現代化大都市的興起,屬于現代社會的市民階層已然形成或正在形成。“五四”以降,中國現代文學的基調是鄉村,鄉村的世界體現了作家內心的感時憂國的精神;而城市文學卻不能算作主流。11海派話劇正提示我們正視城市文學、市民文學的現代意義,市民性作為海派文化的基調底色,激蕩了海派文化的異樣多姿。只有探尋到了海派文學市民性的底子,或許才能更好地理解《長恨歌》《繁花》,理解從張愛玲到王安憶到金宇澄,他們是海派精神滋養下的產兒。我們曾提出“城市讓生活更美好”,或說以全球地方化的視野來審視現代城市,還有現在的中國式現代化建設,但無論以何種理念和方式形塑城市文化和城市品格,人們在此中所生產的感覺和思想,必將與歷史記憶和想象一道匯入城市敘事的長河之中,并且經由對話匡救彼此的缺失,相激相蕩、重獲活力。

1.張余.四十年代上海話劇導演群[J].上海戲劇,1989(6).

2.陳思和.論海派文學的傳統[J].杭州師范大學學報(人文社會科學版), 2002(1).

3.周信.秦淮月[J].話劇界,1943(1).

4.吳福輝.都市漩流中的海派小說[M].上海:復旦大學出版社,2009:180.

5.張愛玲.洋人看京戲及其他[J].流言.廣州:花城出版社,1997:5-6.

6.邵迎建.當我們年輕時:抗戰時期上海話劇人訪談錄[J].北京:北京大學出版社,2013:8.

7.邵迎建.當我們年輕時:抗戰時期上海話劇人訪談錄[M].北京:北京大學出版社,2013年:12.

8.參見:《申報》1942—1944年的部分話劇廣告。

9.邵迎建.當我們年輕時:抗戰時期上海話劇人訪談錄[M].北京:北京大學出版社,2013年:87.

10.王希堯.浮生六記觀感[J].太平,1943(2)第12期.

11.李歐梵.中國現代小說的先驅者—施蟄存、穆時英、劉吶鷗[M].現代性的追求.北京:人民文學出版社,2010:107.