政府監管對高送轉公司業績的影響研究

梁長來 望西雅

【摘 要】 為探究政府監管是否對市場高送轉行為有所抑制,是否有效推動高送轉信號傳遞機制良性循環,文章利用雙重差分模型,以2018年11月滬深交易所同時發布的高送轉新規為外部沖擊時間點,研究政府監管對高送轉公司業績的影響。結果發現,外部監管顯著提升了高送轉公司的業績水平,但隨著沖擊時間延長,監管效應逐漸減弱;進行分樣本回歸發現,工業和公共事業類上市公司實施高送轉股利政策時對政府監管都很敏感。文章從外部監管角度量化分析高送轉行為的政府監管效果,為下一步突出監管重點、規范市場運作提供理論依據。

【關鍵詞】 股利政策; 高送轉; 信號傳遞機制; 政府監管; 上市公司業績

【中圖分類號】 F832.5? 【文獻標識碼】 A? 【文章編號】 1004-5937(2023)13-0099-07

一、引言

黨的二十大強調以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。公平與效率的證券市場作為現代金融體系的重要組成部分,為全面建成社會主義現代化強國貢獻了金融力量。我國證券市場經過幾十年的發展,市場規模日益擴大,成熟度和效率不斷提高。隨著證券市場的不斷發展,上市公司股利分配政策與企業效益聯系日益緊密,當前我國A股上市公司普遍處于成長期,上市公司在選擇股利政策時更傾向于股票股利。股票股利政策一方面可以減輕企業自身資金支出壓力,另一方面向外界傳遞公司經營狀態良好的“利好信號”,因此進行高送轉的股票在短期內往往會受到資本市場的強烈追捧[1]。投資者對高送轉股票的特殊偏好導致很多公司在進行高送轉時動機已不再單純。劉運等[2]根據上市公司高送轉行為與公司高管減持規模顯著正相關關系、公司業績與高管減持規模顯著負相關關系,認為上市公司大股東通過高送轉行為吸引投資者,進而借機高位減持。高送轉深受大股東和管理層青睞,逐漸成為配合上市公司進行市場炒作和大股東減持套利的常用手段。根據2015年A股上市公司分配預案顯示,每10股送轉超過10股的上市公司有305家,超過20股的有44家,更有廣東某智能裝備集團股份有限公司推出每10股送轉30股的超高送轉預案。四川某生物科技股份有限公司上市三年,轉增75.3億股的“變臉大法”,被稱為“導演A股最瘋狂高送轉”和“圈錢運動”。

高送轉浪潮下的內幕交易、利益聯動也引起監管部門的關注。為抑制高送轉亂象,保護中小投資者權益,2018年11月滬深交易所分別出臺《上海證券交易所上市公司高送轉信息披露指引》和《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第1號——高比例送轉股份》,明確規定了上市公司進行高送轉需滿足相關業績指標和股東減持等要求。在持續高壓監管下,上市公司高送轉行為有所收斂,10轉20、10轉30的“送轉大戲”逐漸消失,實施高送轉的公司數量也在逐步減少。根據國泰安數據庫統計,2019—2021年,A股上市公司披露的股利分配預案中,每10股送轉超過5股及以上的公司分別有135家、129家和139家。從市場送轉比例來看,政府對高送轉亂象的監管已經取得顯著成效。但這種監管是否對上市公司業績也會產生顯著的正向影響?是否能促使信號傳遞機制發揮應有的作用?政府監管是否還有改進空間?目前學術界較少有學者對這些問題進行研究。本文基于市場監管角度深入研究外部監管對高送轉公司的業績提升作用。在實現第二個百年奮斗目標的新征程中,構建公平、有序、高效的證券市場至關重要,政府監管效果的研究對進一步優化高送轉行為監管體系和找準下一階段監管重點,打造新時代高質量金融市場具有重要的理論價值和現實意義。

本文以2016—2021年A股上市公司為研究樣本,采用雙重差分政策評估模型,將2018年外部監管強化作為沖擊時間進行實證研究。研究發現,外部監管沖擊對實施高送轉股利政策的上市公司業績產生了顯著的正向影響;但監管效應隨著沖擊時間漸遠而逐漸減弱,2021年政策監管效應不再顯著;另外,本文證明高送轉行為的政府監管不存在行業異質性,根據有效分組樣本的回歸結果顯著為正,可推測政府監管提升了各行各業高送轉行為與其業績的匹配度。

本文研究貢獻包含以下兩點:第一,現有研究主要探究上市公司高送轉的動因,鮮有學者從政府監管角度量化分析外部監管效果,本文著力探究上市公司高送轉新規發布對高送轉行為的監管效果。第二,基于行業異質性,本文從全行業和分行業兩個維度考察政策監管效果,驗證了目前政府監管的作用范圍,為下一步突出政府監管重點提供理論依據。

二、文獻綜述

融資、投資和股利分配政策并稱為公司理財的“三駕馬車”,股利分配政策不僅關系著廣大投資者利益,還影響管理層經營決策,也間接干擾上市公司股價穩定[3]。股利分配一般有兩種形式,即現金股利和非現金股利,有學者認為相對于非現金股利,現金股利政策能給股東帶來更直接的利益[4],并向利益相關者發出積極的財務信號。本文研究的高送轉行為屬于非現金股利政策,是在不改變公司內部結構的情況下,降低股票價格的方式。

高送轉作為證券市場時代發展的產物,也曾經歷過“異軍突起”的繁榮。學者對高送轉的研究從送轉結果與動因開始,重點圍繞信號傳遞、流動性和迎合理論三大金融理論進行論證與探究。Lintner[5]率先證實上市公司實施股票股利具有一定信號傳遞作用。國內學者將這一觀點嵌套在我國A股上市公司數據中分析,得出相似結論。但隨著證券市場的不斷發展,信號傳遞理論被越來越多的學者質疑,錢智通等[1]對信號傳遞持懷疑態度。流動性理論則認為若上市公司股票價格過高,單個投資者因資金約束導致其購買力受限,進而降低股票流動性,這時如果上市公司實施轉送股的股利分配政策,使單只股票價格下降,那么投資者對低價股的高漲熱情就會促使股票流動性增強,降低公司資本股權成本[6]。Fong et al.[7]檢驗了股票流動性對送轉股的影響,轉增比例越高,股票流動性越高。迎合理論最早主要從迎合外部投資者的角度展開研究,而當前迎合理論已經有相當廣泛的研究。黃文鋒等[8]以創業板上市公司為樣本,提出A股上市公司為了迎合中小投資者,制定股利政策時傾向于送轉股。蔡海靜等[9]則認為上市公司高送轉主要是為了迎合大股東,幫助其進行高位減持。姜英兵[10]和封小霞[11]分別對海潤光伏和瑞和股份的高送轉股利政策進行研究,證實高送轉是公司管理層減持套現、實現自身利益的工具。

高送轉股票市場流動性大大增強以及上市公司實施高送轉的市場迎合心理已經成為學術界共識,上市公司積極尋找高送轉機會借以增加大股東減持套現所獲得的超額收益。近年來,高送轉行為與高管減持的內在聯動機制逐漸成為學術界研究熱點,不少學者試圖通過實證研究為送轉行為與減持套現之間的利益關系提供更為準確的理論依據。楊孝安等[12]通過構建動態面板模型檢驗大股東減持與盈余持續性之間的內在聯系,認為高送轉逐漸成為大股東掩飾其減持對盈余持續性影響的工具。劉運等[2]認為高送轉股利政策的推出往往伴隨更大的高管減持規模。

從以上分析可以看出,目前學術界關于高送轉的研究主要為兩個方向。首先,基于流動性、信號傳遞、股利迎合等方面探究上市公司熱衷于高送轉的動因;其次,探究上市公司高送轉行為與企業微觀層面的雙向耦合機制,比如高管減持、股價等。學術界的諸多分析,無不提醒中小投資者認清高送轉本質,小心高送轉陷阱。2017年4月,中國上市公司協會對“10轉30”的金融亂象進行嚴厲警告。2018年11月,滬深交易所發布文件規范上市公司高送轉行為。但現有研究多使用強化監管前上市公司數據,論證高送轉行為的市場效應及動因,缺乏對外部沖擊的市場反應及政府監管的有效性分析。戚擁軍等[13]基于投資者非理性角度,證明了政府監管對解禁限售股的高價套現行為監管有效,但從學術發展與政策監管反饋角度來看,結論較為單一。因此本文選用2016—2021年上市公司數據,利用雙重差分模型對2018年政府監管的有效性進行實證檢驗,并深入探究行業異質性下,政府監管效果差別,對本來已經凸顯監管效果的政策如何全方位、持續性地深化高送轉行為市場監管有重要作用。

三、理論分析與研究假設

Spence[14]基于勞動力市場模型首次提出信號傳遞機制,用于分析工人和雇主之間的信息傳遞過程,工人和雇主之間的信息不對稱是產生道德風險和逆向選擇的主要原因,因此雙方總是試圖通過某種信號向對方傳遞自己的“真實”信息。在資本市場,將高送轉股利分配政策看作是上市公司發出的一種積極信號,若信號傳遞有成本,那么上市公司傳遞信號的成本與其真實業績成反比,這樣在時間上就對投資者形成了一個信息反饋,Spence[14]認為如果信息匱乏者從條件概率信念出發,并且在一個循環之后所得的數據沒有證明條件概率信念是不成立的,那么這個體系就是穩定的,這種信念稱為“自確認”。穩定的信號傳遞循環機制是構建公開、公平、公正證券市場的基礎,存在兩個重要前提:首先,具有信息優勢的一方必須誠實,傳遞的信息必須真實;其次,政府監管有效且市場規范。

目前我國資本市場上,投資者普遍認為高送轉是上市公司“高積累”“高業績”“高成長”的代表[15]。由于管理者與大股東之間的委托代理關系以及管理者和中小投資者信息不對稱,管理者為迎合大股東,將帶有欺騙性的高送轉信息傳遞給投資者,讓投資者誤以為上市公司經營狀況良好,從而過度追捧高送轉上市公司股票,大股東借機高位減持,獲取超額收益。

2018年11月出臺的上市公司高送轉新規規定了上市公司高送轉的業績、利潤、信息披露、股東減持等相關要求,將規范上市公司高送轉行為,增加上市公司業績和送轉比例匹配度,宏觀上有助于引導上市公司合理安排投資者回報方式,培育健康的價值投資文化,從而使投資者規避炒作風險。監管層重點打壓的對象之一就是那些推出缺乏業績支撐的高送轉預案,試圖利用信號傳遞機制誘導投資者的上市公司。送轉行為與業績掛鉤的規定,迫使上市公司向投資者傳遞公司經營的“真實”信息,間接提高了管理層對市場的“誠實度”,有利于信號傳遞機制發揮良性循環作用。基于此,本文提出假設1。

H1:政府監管要求上市公司高送轉行為與業績匹配,對高送轉公司業績產生正向影響。

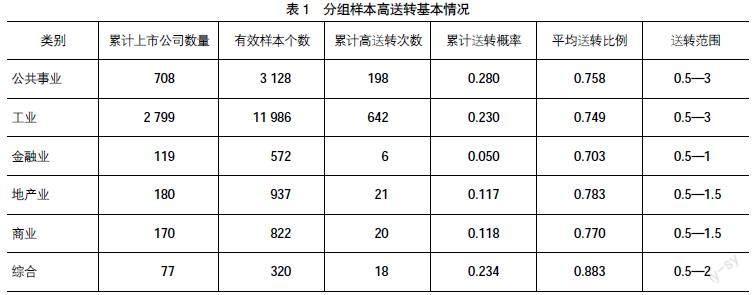

根據深圳證券交易所對上市公司的劃分要求,將上市公司劃分為金融業、公共事業、地產業、綜合、工業、商業6個類型。公共事業類行業一般處于政府自然壟斷之中,包含供水、交通、電力等提供公共基礎服務的上市公司,高送轉概率達到28%,“領先”其他行業。一般來講,公共事業類上市公司股票業績不會出現大起大落的情況,是基金經理看中的中長期金融資產;工業類上市公司占據69.1%,累計上市2 799家公司,是證券市場6個門類中數量最為龐大的類型;金融類上市公司是一個特殊的板塊,該板塊上市公司的股本總量較大并且大盤股數量較多,其股價的波動對整個證券市場甚至整個資本市場的影響是極其深遠的,主要包含銀行、證券、保險等行業,高送轉概率僅為5%,為6個行業最低;地產類上市公司最顯著的特點便是高負債、高杠桿,在去杠桿的政策下,地產行業首當其沖;商業類上市公司集結商場和百貨行業;根據證監會要求,如果某企業在收入或利潤均不能按照標準劃定屬于哪種類型,可作為綜合類。6類上市公司高送轉情況具體如表1所示。

在H1中,所考察的是外部監管對實施高送轉上市公司業績的平均影響,并沒有考慮到行業差異所帶來的政策感化效果差異,如按深圳證券交易所對上市公司的分類標準,公共事業類上市公司高送轉概率達到28%,為6個行業之首,似乎更偏愛高送轉。通常來說,所在行業處于優勢發展期、收益相對穩定且處于行業龍頭地位的上市公司為進一步鞏固股價,改善融資環境,傾向于采用穩定的股利政策,當面對迫切的商業擴張需求時,高送轉是極佳的選擇;與此同時,某些行業發展進入瓶頸期,無論是在供求關系、消費趨勢還是國家政策導向都面臨層層挑戰,所處行業動蕩的企業,尤其是實力較弱的中小企業則傾向于采取不分紅或象征性分紅方式,以囤積資金應對風險。外部監管是否對每個行業高送轉行為都有效?監管力度是否滲透到各行各業?這需要進一步進行驗證。因此,本文從行業異質性角度出發,對全樣本分組回歸,提出了假設2。

H2:政府監管對高送轉公司的業績影響存在行業異質性。

四、研究設計

(一)樣本選取與數據來源

本文將2018年作為自然沖擊實驗時間點,考慮到政策的延續性以及數據可得性,樣本區間選為2016—2021年,以沖擊時間為界,僅向前推兩年,向后推三年,以規避其他政策變動對高送轉公司業績的影響。本文對是否進行高送轉的認定采用學術界研究的普遍標準,即每10股轉送5股及以上,送轉比例不小于0.5。上市公司數據從國泰安數據庫和Wind數據庫獲取,同時為確保數據完整性,剔除ST類上市公司和數據缺失的樣本數據,得到4 053個上市公司樣本,有效實驗樣本17 765個。全樣本回歸中,首次進行樣本描述性統計分析時發現ROA、Cash、LEV數據方差較大,因此為確保結果準確性,對以上變量分別進行1%的截尾處理,剔除異常值,共選取16 533個實證樣本。在分組回歸中,因行業間異質因素已剔除,因此不再進行截尾處理。

(二)變量選取

1.被解釋變量:上市公司業績(ROA)。凈資產收益率(ROA)=公司利潤總額/凈資產,反映公司運用自有資產的效率,ROA越高,代表投資帶來的收益越高。基于信號傳遞理論,上市公司實施高送轉股利政策給投資者帶來最直觀的感受就是經營狀況良好,激發中小投資者投資的積極性,因此本文選取凈資產收益率作為衡量上市公司業績的指標。

2.解釋變量:政府監管(ZF)。本文將2018年規定為政策沖擊時間,2018年及以后實施高送轉的公司ZF取值為1,否則為0。

3.分組變量:行業(HY)。參考深圳證券交易所對上市公司的分類標準。

4.控制變量:借鑒學術界對上市公司業績的研究,本文選用大股東持股(DGD)、高送轉比例(GSZP)、營業收入現金凈含量(Cash)、公司規模(Size)、資產負債率(Lev)作為上市公司業績的控制變量[16-17]。選用居民消費價格指數(CPI)衡量全國宏觀經濟狀況[18]。此外,還控制個體(ID)和年度(Year)固定效應。

具體變量定義如表2所示。

(三)計量模型的構建

由于對高送轉的監管是漸進式的,伴隨著中小投資者、上市公司對高送轉股利政策的越發偏愛,以及10轉20、10轉30超高比例高送轉方案的發布,政府對高送轉關注度增加。2018年出臺的上市公司高送轉新規明確實施高送轉股利政策的門檻,規定最近一個報告期凈利潤為負、凈利潤同比下降50%以上;送轉股后每股收益低于0.2元的上市公司,不得披露該報告期內的高送轉方案。雙重差分模型(DID)是政策評價中被廣泛應用的方法,本文探究政府監管對高送轉公司業績的影響,也沿用學術界慣用的DID政策評價模型,以2018年上市公司高送轉新規的出臺作為準自然實驗,研究政策的頒布對高送轉公司業績提升效應。將2018—2021年間實施過高送轉股利政策的上市公司確定為處理組,其余上市公司確定為對照組,構建以下模型進行估計:

yi,t=α0+α1ZFi,t×Treat+γXi,t+θi+λt+εi,t (1)

模型1為考慮了年份和上市公司個體固定效應的DID模型。t為樣本時間;i代表樣本內上市公司;yi,t代表i公司在t期的業績水平;ZFi,t表示處理效應時期虛擬變量。上市公司高送轉新規是在2018年11月提出,基于政府對市場高送轉亂象的持續監管,因此本文將2018年作為政策開始影響的年份;Treati為處理組虛擬變量,表示上市公司是否位于實驗組,本文將2018—2021年間實施過高送轉股利政策的上市公司賦值為1,否則為0。ZFi,t×Treat則為雙差分的交互項,用于估計上市公司高送轉新規的微觀影響;Xi,t代表其他控制變量;θi和λt用于控制年度固定效應和上市公司個體效應;εi,t為隨機誤差項。如果α1顯著且為正,說明政府監管有利于上市公司高送轉行為的業績匹配,H1成立。

五、實證結果與分析

(一)全樣本回歸描述性統計分析

由表3可知,對全樣本進行1%的截尾后,2016—2021年間A股上市公司實施高送轉股利政策累計960輪次,高送轉比例最大達到每10股轉送30股;A股上市公司之間業績相差較大,白馬股凈資產收益率達31%,部分上市公司虧損嚴重;DGD代表的是上市公司前十大股東持股比例,股權集中是A股上市公司典型特征,前十大股東持股均值為43%,一般來說前十大股東對公司有絕對控制權;營業收入現金凈含量指標一定程度上代表高管管理公司的能力,Cash最大值為0.980,最小值-1.121,表明上市公司管理能力參差不齊;Size是以上市公司注冊資本衡量的公司規模;資產負債率也稱為舉債經營率,是衡量公司利用債權人提供的資金進行經營活動的能力,平均41.3%的資產負債率表明目前上市公司舉債率保持在合理水平;另外,可從居民消費物價指數考察樣本期通貨膨脹緊縮或膨脹的程度。整體而言,2016—2021年間,我國經濟平穩運行。

(二)回歸結果分析

表4為上市公司實施高送轉股利政策時,政府監管對其業績影響的回歸結果。第2列為全行業樣本回歸結果,DID系數在10%的水平上顯著為正,系數為0.009,即政府監管后,實施高送轉股利政策的上市公司業績相對較好,政府監管推動了上市公司高送轉行為的業績匹配度。以上結果支持H1。

進一步進行分組檢驗。因房產類、金融類、商業類和綜合類上市公司分組后樣本數量較少,不具備實證基礎,因此只對公共事業類和工業類上市公司樣本進行分組回歸。第3列為工業類樣本回歸結果,DID系數同樣在5%水平上顯著為正,第4列是公共事業類上市公司回歸結果,系數在1%水平上顯著,且系數為正。由此推測上市公司高送轉行為的政府監管效果不存在行業異質性,對工業企業、公共事業類企業以及其他類企業有良好監管效果。以上結論否定H2。

(三)穩健性檢驗

1.平行趨勢檢驗

樣本數據滿足平行趨勢檢驗是雙重差分模型的基礎前提,目的在于考察處理組和對照組是否在外部沖擊前有相似的變化趨勢以及外部沖擊后是否影響顯著,只有處理組和控制組在政策前足夠相似才能夠保證DID估計的是政策因果效應。

本文利用事件研究法做平行趨勢檢驗,結果如圖1所示。政策實施前兩期回歸系數不顯著,政策實施當年及后兩年回歸系數顯著為正,說明外部沖擊使得原來發展趨勢相同的兩組群體開始發生差異性變化,外部沖擊后,實施高送轉股利政策的上市公司業績明顯更好;政府監管后的第三期回歸系數不顯著,推測原因是政府監管嚴格期已過,監管效應減弱。以上結果表明,處理組在政府監管前后的業績變化是由外部監管造成的,而不是時間效應。

2.傾向得分匹配(PSM)

采用1對1有放回匹配,Logit回歸后得到PSM實證結果如表5所示,參加者平均處理效應估計值為0.021,t值顯著大于1.96的臨界值。如表6所示,16 533個樣本中,控制組有15 244個樣本在共同取值范圍內,處理組樣本全部在共同取值范圍內,滿足匹配假定,故PSM結果顯著。以上穩健性檢驗都與DID結果相符。

六、結論與建議

(一)結論

學術界較多圍繞高送轉動因、大股東減持、中小投資者業績迷霧等話題進行研究,而本文以2016—2021年上市公司為樣本,基于雙重差分模型進行準自然實驗分析,通過研究政府監管前后高送轉公司業績變化,從公司微觀層面探究政府監管有效性。整體而言,政府的嚴格監管使一批沒有達到送轉門檻,而希望通過實施高送轉股利政策向投資者傳遞虛假信息的公司望而卻步,促進了上市公司送轉行為與業績質量的匹配度;進一步研究發現,分組后有實證條件的工業企業和公共事業類上市公司樣本對政府監管敏感度相同,由此推測政府監管效果不存在行業異質性。此外,對全行業的監管效果在2021年不再顯著,說明上市公司高送轉新規出臺初期,有效遏制了上市公司無有利業績支撐的高送轉行為,但隨著管控高峰回落,政策效應已不再明顯。

(二)建議

政府部門對上市公司高送轉監管已經取得階段性成果,但監管的全方位、可持續性仍有待加強。證券交易過程中的信息不對稱嚴重侵害了中小投資者的權益,因此為提升外部監管效率,幫助監管部門認清下一步監管的方向和重點,本文提出以下建議。

1.積極構建可持續的長期監管體制

目前市場處于高送轉“平靜期”,不管從數量還是送轉比例看市場高送轉行為都被有效管控,但還是有不少上市公司在積極尋求送轉機會。因此監管部門要強化政策持續效果,努力構建全方位、可持續的監管制度。在送轉“平靜期”加強上市公司思想教育,適時適度進行行業制度規范課程,從源頭把控高送轉行為;加強懲罰措施,對惡意炒作、內幕交易等不法行為進行嚴格處罰,加大違法成本,并記入企業信用檔案,把維護市場公平與公正貫徹到底。

2.積極構建以季度風險評估為主的短期監管機制

作為一種股利分配政策,高送轉行為應落實到工具本質,而不應該試圖以扭曲的信號傳遞機制追求非法利益。當市場過于追捧高送轉時,上市公司也可能被蒙蔽雙眼,在自身業績并沒有與高送轉匹配時過于追逐高送轉帶來的短期效應。雖然政府監管對高送轉上市公司業績已經有顯著提升,但從系數來看,效果有待加強。為此,本文認為政府應積極構建以季度風險評估為主的短期監管機制,落實第三方審計制度,向社會公布包含社會輿情、公司業績的綜合性評估報告,并將綜合性評估報告作為度量上市公司送轉可行性的依據之一。

3.制定范圍外送轉股審核制度

即使要推出高送轉,上市公司也必須量力而行,根據自身業績狀況制定股利分配政策,而不是為了“博人眼球”,推出脫離業績增長的高送轉,因此本文建議實施送轉股審核制。上市公司發布送轉股預案之前,應向證監會申請,證監會根據上市公司財務及經營狀況制定個性化送轉比例和現金分紅比例,如果上市公司想超范圍送轉股應再次向證監會申請,并報送相關業績支撐材料。范圍外送轉股審核制度作為政府規范高送轉行為,保護中小投資者利益的外圍防線發揮著重要作用。

4.加強投資者教育,規避非理性風險

要加強對中小投資者的宣傳教育,幫助中小投資者厘清高送轉的本質。高送轉股票雖然股本增加了,但實際上并不影響公司所有者權益總額,高送轉給投資者帶來的只是虛假的繁榮。要倡導廣大中小投資者樹立正確的投資觀,更多關注公司經營成果、行業發展前景和目前金融環境,仔細甄別高送轉動因,不能看到高比例送轉股就以為是利好消息,盲目跟風。

【參考文獻】

[1] 錢智通,孔劉柳.我國A股上市公司高送轉行為的市場表現及其具體成因研究[J].南方經濟,2016(12):26-42.

[2] 劉運,葉德磊.高送轉、公司業績與高管減持規模[J].財經論叢,2019(9):62-72.

[3] 程平,王健俊.高送轉股利政策真的是套現“工具”嗎?——來自A股市場的經驗證據[J].科學決策,2017(7):1-25.

[4] 石璋銘,李銘陽.利益相關者視角下的企業社會責任與股利政策[J].財經問題研究,2020(11):81-88.

[5] LINTNER J.Distribution of incomes of corporations among dividends,retained eamings and taxes[J].American Economic Review,1956,46(2):97-113.

[6] 羅進輝,向元高,金思靜.中國資本市場低價股的溢價之謎[J].金融研究,2017(1):191-206.

[7] FONG K Y,HOLDEN C W,TRZCINKA C.Effects in corporate dividend policy:the intemational evidence[J].Joumal of Banking and Finance,2017,33:1700-1705.

[8] 黃文鋒,洪雪珍.創業板上市公司高送轉動機研究[J].財會通訊,2018(18):91-95,128-129.

[9] 蔡海靜,汪祥耀,譚超.高送轉、財務業績與大股東減持規模[J].會計研究,2017(12):45-51,96.

[10] 姜英兵.高送轉與大股東減持:以海潤光伏為例[J].會計之友,2017(6):2-7.

[11] 封小霞.上市公司高送轉是高額回報還是利益輸送?[J].財會通訊,2018(17):74-78.

[12] 楊孝安,寧少一,陳寶東.大股東減持、高送轉與盈余持續性[J].會計之友,2022(8):63-71.

[13] 戚擁軍,周夢雨.限售股解禁與公司股份送轉行為:基于交易所監管前后的比較[J].科學決策,2020(9):48-67.

[14] SPENCE M.Job market signaling[M].Uncertainty in economics.Academic Press,1978:281-306.

[15] 史金艷,韓雨杉,郭思岑.“高送轉”的債券市場反應——基于信號傳遞理論的實證[J].東北大學學報(社會科學版),2019,21(1):20-27.

[16] 甄紅線,王璽,史永東.公司業績聚集現象研究——基于中國A股上市公司股權激勵計劃的斷點回歸分析[J].管理世界,2021,37(6):159-172,10.

[17] 陳日清,王彤彤,史永東.大股東權力對我國上市公司業績的影響研究[J].系統工程理論與實踐,2020,40(10):2505-2518.

[18] 易瑾超,李威龍,徐國銓.“營改增”改革、財政壓力與環保類上市公司業績[J].北京理工大學學報(社會科學版),2021,23(3):10.