中國農村勞動力人口變動趨勢研究

胡雪萍 史倩倩 向華麗

摘 要:在鄉村振興戰略背景下,重新審視農村勞動力人口數量、人口結構在2021—2050年間的變化趨勢,有利于從宏觀上把握中國經濟發展的農村勞動力人口資源,準確推進鄉村振興戰略部署。

以“七普”和歷年人口相關數據為基礎,以歷年分孩次生育率和聯合國總結的發展中國家生育模式經驗來設置生育水平參數,以分不同時段的城鎮化率變化模型設置農村人口遷出率參數,以分遷移原因的遷移數據模擬農村人口的遷移模式,采用經典的基于隊列的人口預測方法,對農村勞動力人口規模、年齡結構和性別結構進行了預測。預測結果表明:農村勞動力規模持續下降,2035年、2050年分別降至2.04億、1.20億,仍存在農村勞動力剩余;勞動力年齡結構分布失調,將面臨間斷性的年齡結構斷層;勞動力性別結構嚴重失衡,到2035年將有1910萬被動不婚人群,且隨著時間推移不能得到有效緩解;勞動力撫養負擔持續增加,但2022—2028年仍是應對農村人口老齡化的戰略機遇期。由此,在鄉村振興戰略實施過程中,不僅要處理好總體上農村剩余勞動力流向城鎮與局部上農村勞動力人口年齡斷層的矛盾,暢通勞動力人口雙向流動的渠道,也要關注農村男性受到婚姻擠壓所可能引發的社會難題,以及要把握2022—2028年這個戰略機遇期,為解決農村勞動力人口撫養負擔過重構建制度基礎。

關鍵詞:農村勞動力人口;人口預測;遷移模式;年齡結構;性別結構

中圖分類號:C921 ??文獻標識碼:A ??文章編號:1000-4149(2023)02-0027-18

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2023.00.023

收稿日期:2022-08-12;修訂日期:2023-01-18

基金項目:國家社會科學基金重大項目“胡煥庸線穩定性與中國人口均衡發展戰略研究”(18ZDA132)。

作者簡介:胡雪萍,中南財經政法大學經濟學院教授,博士生導師;史倩倩,中南財經政法大學經濟學院博士研究生;向華麗,中南財經政法大學公共管理學院副教授。

一、引言

鄉村振興戰略為中國農村2018—2050年的發展目標和發展路徑提供了戰略方向。國家鄉村振興局的成立和

《中華人民共和國鄉村振興促進法》的頒布實施,標志著鄉村振興戰略全面鋪開。鄉村振興需要關注農村勞動力人口的變化趨勢[1],因為勞動力是宏觀經濟發展的基本投入資源之一,長期來看也是技術進步的基礎之一。審視農村勞動力人口資源的存量及變化趨勢,有利于總體把握農村進一步的發展方向和改革重點,有利于準確地認識農村勞動力人口性別結構、年齡結構的變化程度,以及由此帶來的社會經濟問題,因此有必要對鄉村振興戰略不同階段的農村勞動力人口變動趨勢進行研究,以作為鄉村振興戰略實施的基本數據參考。

已有關于農村勞動力人口的研究主要集中于三個方面:一是研究農村到底存在多少剩余勞動力需要轉移[2-6],該類文獻主要是在中國經濟工業化、城鎮化發展模式

下展開的,側重于農村總量上需要多少勞動力、剩余多少勞動力,而對農村人口結構的分析較少。二是研究城鎮化發展或老齡化對農村人口結構的影響[7-8],指出相對于城鎮人口,農村人口面臨更為劇烈的總量變動和結構變動。三是生育政策調整對農村人口結構的影響,如羅雅楠等根據2010年人口普查數據預測了“全面二孩”政策后分城鄉的人口態勢[9],馬芒、吳石英分析了生育政策對農村人口結構的影響等[10]。

以城鎮化為主導的研究模式,雖然涉及農村人口結構,但因其在設置基本參數時主要以城鎮為主,因而對農村的參數設置缺乏針對性,普遍采用的總和生育率水平較高,且出現高低不同方案中的生育率水平沒有差別的現象。而對遷移模式的選擇主要是兩種,分別是以

羅杰斯

(Rogers)遷移率模型測算的遷移模式和特定時期內鄉城人口變動數據計算的遷移模式。此外,相關預測文獻側重于人口總量上的研究,農村勞動力人口的變動只是其中的一部分,且側重于對年齡結構的分析,對農村勞動力人口的性別結構分析少有涉及。

區別于上述研究,本文基于“七普”數據,從鄉村振興的視角研究農村勞動力人口

在2021—2050年間的變動趨勢。

在參數設置中有針對性地分析了農村總和生育率水平、生育模式的變動,通過區分長期、中期和短期的城鎮化“S”曲線設置遷移率水平,并使用農村分遷移原因的遷移數據模擬農村人口的遷移模式,將農村勞動力人口的預測結果從總量規模、年齡結構和性別結構進行全面分析,為鄉村振興提供人口數據參考。

二、研究方法與數據

1. 預測方法

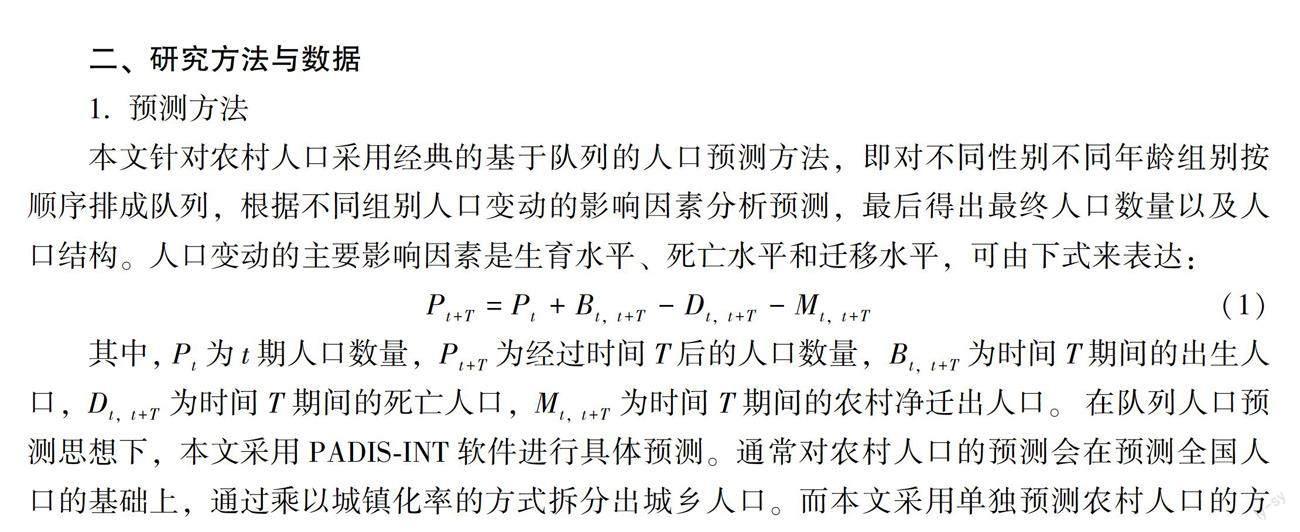

本文針對農村人口采用經典的基于隊列的人口預測方法,即對不同性別不同年齡組別按順序排成隊列,根據不同組別人口變動的影響因素分析預測,最后得出最終人口數量以及人口結構。人口變動的主要影響因素是生育水平、死亡水平和遷移水平,可由下式來

表達:

Pt+T=Pt+Bt,t+T-Dt,t+T-Mt,t+T

(1)

其中,Pt為t期人口數量,Pt+T為經過時間T后的人口數量,Bt,t+T為時間T期間的出生人口,

Dt,t+T

為時間T期間的死亡人口,Mt,t+T為時間T期間的農村凈遷出人口。在隊列人口預測思想下,本文采用PADIS-INT軟件進行具體預測。通常對農村人口的預測會

在預測全國人口的基礎上,通過乘以城鎮化率的方式拆分出城鄉人口。而本文采用單獨預測農村人口的方式,

這可能會造成兩種方式預測結果不一致的問題。但是,目前中國城鄉人口在年齡別上的分布不同,城鎮的育齡婦女比重要高于農村,所以即使所有參數設置相同,通過全國人口預測的方法會系統性地高估農村人口的出生數量,并逐漸累積。本文以農村人口的現實年齡別分布為基期,避免了農村人口高估的結果,使得對農村人口的預測更有針對性。

2. 參數設置方法

本文基于不同的生育率和遷移率情景設置不同方案,在每種方案下依次對生育水平、死亡水平和遷移水平進行參數設置。影響生育水平的因素很多,經濟、社會、家庭、制度以及文化因素都可能對生育水平產生影響[11]。對生育水平的預測有多種方法,如經典的分孩次預測、隨機模型預測[12]、Lee-Carter模型預測 [13-14] 等。文獻和相關數據表明基于模型的生育率預測方法對所估計參數較為敏感,我國在2013年、2016年陸續調整生育政策,這對參數估計會產生較大誤差。使用分孩次的預測方法可以更直觀地對生育水平的變化趨勢作出符合人口轉變規律的預測。因此,本文依據中國農村歷年的分孩次生育率和“七普”數據呈現的生育模式,并參考聯合國對中國人口的預測參數進行生育水平的設定。

中國的人口發展已經從由出生和死亡為主導轉向了以人口遷移為主導[15],人口遷移已經成為城鎮和農村人口變動的關鍵因素,因此遷移水平的設定是農村人口預測中最為重要的參數。

其一,遷移率是由中國城鎮化進程決定的,本文參考聯合國關于世界各國城鎮化發展的“S”曲線設定中國城鎮化發展的模型,創新性地從長期、中期和短期三個時間段推斷 “S”曲線的參數。

假定“S”曲線形式為

Ut=K/(1+λe-ct),其中K為較成熟的城鎮化率水平,設定為80%,那么城鎮化率Ut由參數

λ、e

和時間t決定。由于歷史時段選擇的不同,估計的參數結果將會產生差異,依據城鎮化率逼近成熟水平的速度不同,本文分別以1981—2021年、2000—2021年和2010—2021年的城鎮化率經驗數據,即分別從長期、中期和短期來估計參數,設定2022—2050年的城鎮化率數據,從而推算出農村人口的遷移率水平。

其二,遷移模式表面上反映的是不同年齡別的遷移偏好水平,本質上反映的是基于不同遷移原因的社會經濟狀況變動。本文從遷移原因的角度,借鑒楊云彥基于不同遷移原因對年齡別遷移模式分解與合成的研究[16-17],來模擬農村人口的遷移模式。該研究方法所蘊含的思想是在特定的年齡下必然要面對規律性的遷移,比如在不同遷移原因的年齡別遷移率中,工作就業在整個勞動年齡段的遷移率較高,學習培訓在高中和大學階段遷移率較高,而婚姻遷移則在婚育年齡遷移率較高。可以通過不同函數分別擬合不同原因下的年齡別遷移率,然后根據不同遷移原因的遷移占比進行年齡別遷移率的合成,從而得出農村人口的遷移模式。具體設置方法如下。

首先,對原始遷移數據進行分解。計算年齡別遷移率為:

mij=Mij/Pi(2)

其中,i表示不同年齡別,j表示不同遷移原因,mij表示年齡i遷移原因j的遷移率,Mij表示年齡i遷移原因j的遷移人數,

Pi表示年齡i的總人數。

考慮到不同年齡別遷移率與不同遷移原因的遷移率均隨著遷移強度發生變化,需對

其進行標準化處理,使其標準化后的遷移率之和為1。標準化的具體方法為:將遷移原因j的不同年齡別遷移率加總得到總和遷移率TMRj,該變量類似于總和生育率的含義,表示平均每個人一生中會發生遷移的概率;由總和遷移率TMRj作為基準,可得到不同遷移原因的標準化年齡別遷移率hij以及遷移占比

θj。即:

TMRj=∑jmij(3)

hij=mijTMRj且∑ihij=1(4)

θj=TMRj∑iTMRj且∑iθj=1(5)

由此,將遷移模式分解為不同遷移原因j的年齡別遷移率hij,并由不同原因的遷移占比θj作為遷移合成的權重基礎。

其次,對分解成不同遷移原因的遷移模式分別進行曲線擬合,并得到相應擬合值h′ij。

最后,由式

hi=∑ih′ijθj合成遷移模式。

對不同遷移原因的年齡別遷移率進行分解合成的研究方法,較羅杰斯年齡—遷移率模型和利用鄉城轉移

研究遷移模式的方法還有一些分析上的優點:

一方面,通過對不同遷移原因的識別,可以對中國人口遷移模式的形成有更深層次的認識,如占比最高的工作就業遷移,揭示的是中國經濟高速發展的態勢變化,學習培訓遷移揭示的是中國高等教育的大范圍推進等;另一方面,基于對經濟社會發展

趨勢的認識,可以通過調整遷移占比更科學地對人口遷移進行預測。

3. 數據說明

漏報率是對普查基礎數據進行修正的重要原因。但是“七普”數據的漏報率低至0.05%,這次普查的數據質量已達到世界一流水平[18]。本文主要以“七普”原始數據為基礎數據進行預測,在具體的參數設置中部分數據亦來源于《中國人口和就業統計年鑒》、世界銀行人口估計與預測數據、聯合國WPP數據等。另外本文的勞動力人口均指15—64歲年齡別人口,農村勞動力人口主要指農村居住人口中的勞動力人口。

三、參數設定

1. 生育水平

(1)總和生育率。

圖1繪制了2001—2020年農村分孩次以及總和生育率變化趨勢,并據此估算了2021—2050年總和生育率的變動。從圖中可看到,農村總和生育率在2015年之前的變動主要由一孩生育率主導,而2015年之后的生育率回彈則是由二孩生育率上升主導。2017—2019年期間二孩生育率甚至超越了一孩生育率水平,但二孩生育意愿的持續釋放時間有限,2020年“七普”數據顯示,二孩生育率已低于一孩生育率水平。實施“全面二孩”政策意義重大,但對生育行為的影響小于預期[19]。總體來看,中國面臨著低生育率的風險,且生育率持續下降的因素仍在強化[20-21]。在此背景下本文根據分孩次的經驗數據設置低方案的總和生育率水平。

具體來看,自2001年以來,農村一孩生育率由最高的1.10下降至2020年的0.66,下降了0.44,且在2016—2020年間基本維持在0.69左右。因此本文以每五年移動平均法計算的一孩生育率作為中方案的一孩生育率水平。二孩生育率在生育政策調整后雖大幅上升但又迅速回落,二孩生育率由2015年的0.53上升至2017年的高點(0.85),隨后持續下降至2020年的0.63;三孩及以上的生育水平雖有所上升,但上升幅度較小。鑒于該時期二孩、三孩生育率的上升是生育政策的作用,

且已有研究顯示農村在2010年后一孩與二孩生育間隔通常為6年左右[22],故假定這種二孩政策的促進作用可持續時間為6年,即2016—2021年,因此將二孩、三孩及以上的生育率水平設置為:2021年為2016—2020年的平均值,2022—2050年設定為2010—2015年的平均值。加總分孩次的生育率水平即為中方案的總和生育率,結果顯示總和生育率基本維持在1.36。

此外,為便于對比,參考

聯合國

《世界人口展望2019》有關

中國人口預測的總和生育率水平設置本文的高方案,對中方案數據下浮10%作為低方案。

(2)生育模式。

生育模式是指“總體平均意義下單位時間內(通常指一年),每個育齡婦女平均活產嬰兒數真體在每個年齡上生育分布的形式” [23],一般用15—49歲育齡婦女的標準化年齡別生育率來衡量。借鑒宋健、唐詩萌關于生育模式的定義[24],

用fx(t)表示由統計數據計算的t時期實際的婦女年齡別生育率,那么t時期婦女的生育模式則是標準化的年齡別生育率,即

Hx(t)=fx(t)TFR(t),

∑xHx(t)=1。

根據歷年農村生育狀況數據繪制了主要年份的生育模式,見圖2。可看到從2005年到2015年,生育模式呈現出峰值降低且右移的趨勢,平均生育年齡也從25.73歲上升至27.11歲,農村生育行為的年齡集中度下降。農村生育模式峰值降低不僅受經濟發展影響,也受到城鎮化遷移的影響。越多的年輕人遷移到城鎮,

越會導致fx(t)

下降,而正值生育高峰的x年齡婦女遷移更多,相應的fx(t)也下降越多,從而在生育模式中的Hx(t)也趨于下降,這導致了圖2中波峰下降的趨勢。宋健、唐詩萌對1995—2015年農村生育模式的研究中也發現,晚育(30—39歲)占比顯著上升[24]。在生育政策刺激下,2016—2019年數據出現波動,這可理解為“全面二孩”政策下二孩生育的“補償效應”[25],但是晚育占比增加和生育年齡推遲,是生育模式隨著經濟發展水平變化的結果,是長期存在的趨勢。鑒于以上分析,本文設定2021—2035年的生育模式與2020年相一致,2036—2050年的生育模式參考聯合國

《世界人口展望2019》相關數據。

(3)出生性別比。

中國總體的出生性別比自2008年以后持續下降,而農村出生性別比自2012年后總體處于下降趨勢,生育政策的調整使得出生性別比自2016年出現反彈,但之后繼續呈現下降趨勢【 根據每年的人口變動情況抽樣調查數據,2012至2020年的出生性別比依次為120.88、119.64、116.75、113.90、115.57、115.25、114.06、114.06、111.53。】。出生性別比

受到農村男孩偏好思想的影響,不會立刻回到最佳水平。

《世界人口展望2019》預測中國出生性別比在2030—2035年下降至107,因此本文假定出生性別比呈線性下降趨勢,到2035年下降至107,2036—2050年維持在107的水平。

2. 死亡水平

死亡水平主要通過死亡模式和平均預期壽命來刻畫,不同死亡模式的設置對人口預測的年齡結構不同,寇爾—德曼死亡模式預測結果中人口分布更為均勻[26],

并且通過對比PADIS-INT軟件中多種模式與農村人口的分年齡死亡率,也表明該模式優于聯合國一般模式及其他模式,能夠較好地模擬中國農村的死亡水平,因此農村的死亡模式選取“寇爾—德曼西區”模式。

對于平均預期壽命,根據“七普”數據,運用寇爾死亡概率法分性別編制生命表,計算出農村0歲人口的平均預期壽命為男性76.55歲、女性82.17歲。根據聯合國關于平均預期壽命達到70歲以后每10年增長不超過2歲的經驗數據,假定平均預期壽命每10年增長1.5歲,采用線性內插法計算每年的平均預期壽命,得到結果見表1。

3. 遷移水平

(1)遷移率。

根據選取歷史數據的時間長度不同,分別估計得到1981—2021年、2000—2021年和2010—2021年的“S”曲線模型結果:

U1981=0.8/(1+3.465e-0.061t)(6)

U2000=0.8/(1+1.243e-0.0738t)(7)

U2010=0.8/(1+0.625e-0.082t)(8)

比較上述結果可知,選取的時間長度越短,逼近成熟城鎮化水平的速度越快。據此,將依據2010—2021年、2000—2021年和1981—2021年所估計的城鎮化率分別設定為低、中、高方案的遷移率,結果見表2。在低、中方案中,城鎮化率在2030年均達到了70%以上,這與

《國家人口發展規劃(2016—2030年)》

對中國城鎮化率在2030年達到70%以上的預期相一致。2022年的城鎮化率在不同方案中相差較大,這是由于2020年和2021年城鎮化率水平的大幅上升導致2022年出現了人口回流,但考慮到受2020年開始的新冠疫情的影響,這種從城鎮向鄉村的人口回流可能是存在的,因此仍以模型預測的結果為準。

(2)遷移模式。圖3

根據“七普”數據繪制了農村不同遷移原因的年齡別遷移率,從中可以看出,工作就業、拆遷/搬家、學習培訓、隨同離開/投親靠友和婚姻嫁娶依次為主要遷移原因,并且在年齡別中表現出了明顯差異。圖4(a)是對圖3各遷移率進行標準化計算后的遷移模式,作為對比,圖4(b)是對“六普”數據進行標準化計算后的遷移模式。

對比圖3和圖4(a)發現,圖4(a)中學習培訓、拆遷/搬家、隨同離開/投親靠友、婚姻嫁娶四類遷移原因的遷移模式與圖3相似。

其他遷移原因的遷移模式則與圖3不同:工作就業的遷移模式顯示,21—45歲之間雖然遷移率較高,但因遷移強度較大,遷移率水平低于

圖3;照料孫子女和養老/康養的遷移模式在50歲之后有明顯增長;為子女就學的遷移模式在40歲左右出現明顯波峰。對比圖4(a)和4(b)發現,雖然個別遷移原因有不同,但工作就業、學習培訓、婚姻嫁娶、隨同離開/投親靠友、拆遷/搬家等主要遷移原因的標準遷移模式是相對穩定的,因此可以假定總體遷移模式

始終維持不變,再據此對不同原因的遷移模式進行擬合。

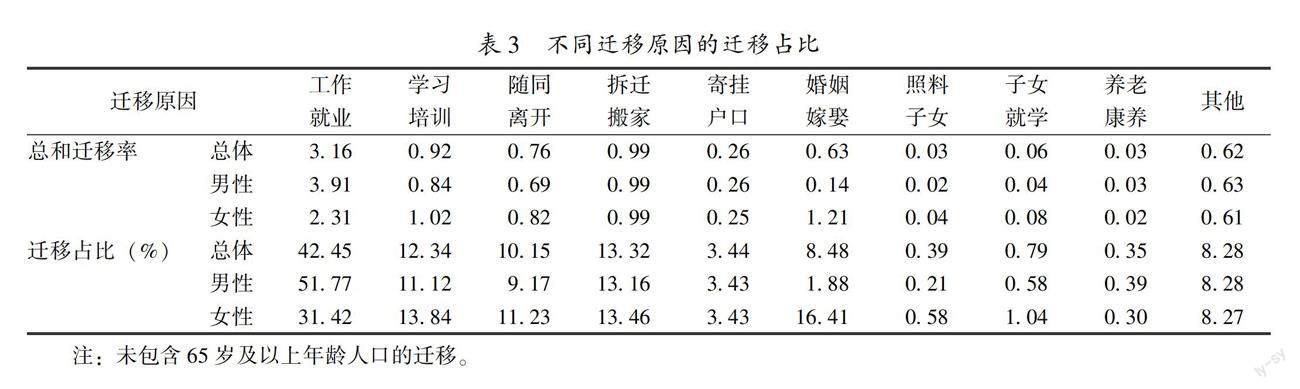

根據“七普”數據計算0—64歲的總和遷移率為7.4,也就是說在64歲之前平均每個人的遷移達到7.4次,其中工作就業遷移為3.16次,明顯高于其他遷移原因的遷移水平。以此為基準,得到表3不同遷移原因的遷移占比,其中工作就業遷移原因占比最大,遷移強度最強,然后依次是拆遷/搬家、學習培訓、隨同離開/投親靠友和婚姻嫁娶。可見,農村勞動力人口的遷移模式主要由拆遷/搬家、隨同離開/投親靠友、學習培訓、婚姻嫁娶四類遷移原因和工作就業這一高遷移強度的遷移原因主導。

在對遷移模式分解與合成的過程中,本文與楊云彥方法[17]不同之處有二,一是區分了不同性別的遷移模式,因為不同性別的遷移模式存在差異(見圖5)。“七普”數據顯示,從農村人口遷移的絕對數量來看,每個年齡別男性均比女性多。但從遷移率來看,0—15歲階段遷移率的性別差異不明顯,男女遷移率均在17—21歲達到高峰,但女性遷移率明顯大于男性;之后

男性遷移率在45歲之前均維持較高水平,沒有出現明顯下降,然而女性遷移率在27歲之后處

于下降趨勢,

且在16—33歲期間遷移率明顯大于男性,34歲之后小于男性。因此,遷移模式會因性別不同在16歲以后出現差異。從遷移原因占比來看,男女兩性在工作就業和婚姻嫁娶兩個方面的遷移占比也存在很大差距,因此有必要進行分性別的研究。

二是考慮了其他遷移原因。其他遷移原因的遷移占比已達到8.28%,高于寄掛戶口、為子女就學、照料孫子女和養老/康養原因的遷移占比。

段成榮等的研究表明,以“改善住房”為代表的宜居型遷移愈發重要,2015年其占比接近“婚姻嫁娶”,遠超“為子女就學”、“寄掛戶口”等原因的占比[27],

這意味著追求宜居環境的遷移不容忽視,

但“七普”數據并未將宜居型的遷移原因單獨列出,

因此,本文將“其他”視作追求宜居環境遷移原因進行函數擬合并參與遷移率合成。此外,由于65歲及以上老年人口的年齡別遷移數據缺失,且該部分人口遷移占比較低,本文研究對象又主要是農村勞動力人口,因此對65歲及以上老年人的年齡別遷移率按均值處理。最終合成的遷移模式如圖6所示。

四、結果分析

1. 農村勞動力人口到2035、2050年分別下降至2.04億、1.20億(中方案),平均降幅為35%、60%。

首先,從總體來看,2035年高、中、低方案下農村總人口分別為3.96億、3.57億和3.42億,2050年分別為2.95億、2.58億和2.45億,相較于2020年,三種方案下農村總人口到2035和2050年平均下降28%、47%。雖然2022年由于遷移率設置的原因,

數據存在小幅反彈,但農村總人口持續下降的趨勢是不變的,并且三種方案的預測結果均顯示農村人口自然增長率在“十四五”開局之年已進入負增長時代。總人口預測結果與聯合國、世界銀行的結果對比,前者中、低方案均低于聯合國和世界銀行,但聯合國和世界銀行在2020年的基期數據設置上是高于中國實際數據的,若下調基期數據,總人口數量將會降低,可見本文的預測結果更符合中國農村的實際情況,見圖7。

其次,勞動力人口數量下降,且下降幅度較大。高、中、低方案中勞動力人口在2035年分別達到2.25億、2.04億和1.96億,2050年分別達到1.40億、1.20億和1.13億,相較于2020年,三種方案下農村勞動力人口到2035和2050年平均下降35%、60%,即到2035年、2050年農村勞動力人口分別為“七普”數據的65%、40%。這表明農村勞動力人口的下降幅度要大于總人口的下降幅度,農村人口結構中勞動力人口變化更為劇烈。

再次,勞動力人口占比總體處于下降趨勢,但在2022—2027年處于穩定期。三種方案下勞動力人口占比在2022—2027年均在63%左右,2028年后則處于下降趨勢,2035年、2050年勞動力人口占比分別為57%、47%,降幅分別達到9%、25%。

2. 農村勞動力面臨年齡別的非持續供給,出現年齡結構斷層

圖8分別展示了三種方案在鄉村振興“三步走”關鍵節點2035年、2050年的農村勞動力人口年齡金字塔圖。從勞動力年齡結構來看,2035年金字塔呈現出兩頭寬中間窄的形態,2050年呈現出寬窄相間的形態。2035年的三種方案

均呈現出30—44歲年齡別勞動力數量較少,60—64歲年齡別勞動力數量最多;2050年在35—44歲和60—64歲年齡別的勞動力數量較多,而15—34歲和45—59歲年齡別勞動力數量均較少。但無論是2035年還是2050年,農村勞動力人口年齡金字塔表現出的均是勞動力供給在年齡別的非持續性,也就是說勞動力面臨在某個年齡別上的供給不足。

圖8 農村勞動力人口年齡金字塔

數據還顯示,農村勞動力將出現年齡結構的斷層。圖8顯示,在2035年30—39歲年齡組勞動力數量明顯少于其他年齡組,該年齡組在2050年對應隊列為45—54歲,為勞動力數量最少的年齡組,尤其是45—49歲的勞動力在低方案中只有308萬人,女性只有41萬人。即使在中方案下,單歲年齡別數據顯示2040年37歲女性勞動力數量已為0,到2050年46、47和48歲的女性數量均為0,出現了年齡斷層。

3. 農村勞動力人口性別比失衡嚴重,到2035年將會有1910萬被動單身男性

“七普”數據顯示總人口性別比為105.07,各省份中

人口性別比最高的為廣東省(113.08),但是在農村地區,勞動力人口性別比失衡更為嚴重。依據人口年齡金字塔圖,從性別角度看,無論男性勞動力還是女性勞動力,人口數量下降都比較嚴重,但女性更為嚴重。以中方案為例,計算相應年齡間隔的男女勞動力人口性別比,見圖9。圖9中所示的性別比只是60—64歲年齡組的個別年份低于100,其余年齡組各個年份的性別比均大于100。圖中各年份曲線最高點對應的是2020年15—19歲年齡組隨著時間推移的性別比,可看到2020年15—19歲年齡組的性別比在2035、2050年分別達到224、576,同時20—24歲、25—29歲年齡組的性別比也隨著時間推移有大幅上升。

本文還從15—64歲的全勞動力人口和15—49歲的婚育勞動力人口總量分別考察了性別比和性別差異數量,見圖10。

其中,柱狀圖表示性別差異數量,折線圖表示性別比。圖中數據顯示,農村全勞動力的性別比均大于110,且持續上升,15—49歲婚育年齡組的性別比要高于全勞動力性別比,均在115以上,這意味著在適婚年齡期間,農村男性面臨更嚴重的“婚姻擠壓”[28]。從性別差異數量來看,2020年男性多于女性數量,已達到1670萬,到2035年為1910萬,也就是說將會有1910萬的被動單身男性。農村勞動力總量在減少,但農村單身男性數量至2040年持續上升,至2050年也并沒有明顯下降,說明農村勞動力人口性別比失衡問題不會隨著城鎮化推進得到緩解,這個問題的解決需要國家對人口基本政策和生育文化的全局引導。

4. 2022—2028年是應對農村老齡化問題的戰略機遇期

人口撫養比代表著勞動力需要承擔的家庭撫養責任,人口撫養比越高,勞動力參與就業的可選擇空間就越小,因此有必要分析農村人口撫養比。圖11繪制了高、中、低三種方案下農村人口撫養比的變動趨勢,可以看到少兒撫養比持續下降,在2035年之后略有上升;老年撫養比則一直處于上升階段,尤其是2027年之后上升速度加快。“七普”數據顯示,農村65歲及以上人口占比為17.72%,

已經進入了中度老齡化階段,本文的不同方案均預測在“十四五”末期農村65歲及以上人口占比將達到20%,農村老齡化程度將比城市更加嚴重。但是從總撫養比來看,2028年之前基本維持在60%以下,到2035年接近80%,2040年接近100%,總體來看2022—2028年之間農村勞動力的撫養負擔處于穩定期,因此這一時期是農村應對老齡化問題的戰略機遇期,應充分利用這一時期提前部署,以應對更為嚴峻的老齡化挑戰。

五、進一步討論與政策含義

本文立足鄉村振興視角,通過更為現實地分析農村人口的生育、死亡和遷移水平,對農村勞動力人口進行了預測。結果表明在鄉村振興戰略實施期間,中國農村勞動力人口的規模持續下降,核心年齡層勞動力下降明顯甚至出現年齡結構斷層;

勞動力性別比失衡加重,預測到2035年勞動力中或有1910萬被動單身男性存在;

人口撫養比持續上升,2022—2028年是農村應對老齡化問題的重要機遇期。這些結論對于2035年實現農業農村現代化,2050年實現農業強、農村美、農民富的鄉村振興戰略目標有重要的參考意義。

首先,農村勞動力人口規模持續下降,但根據謝玲紅估算的2018年農業生產需要約1.18億農村勞動力來看[29],農村勞動力在鄉村振興戰略實施期間仍存在大量剩余。即使在低方案中,農村勞動力在2048年下降到1.19億,在中、高方案下均高于農業生產的勞動力需求,即存在勞動力剩余。如何解決好剩余勞動力就業問題,是鄉村振興面臨的難題,必須依靠產業振興帶動勞動力就業,構建三產融合的、多業態的產業生態,誘導勞動密集型的產業轉移。一是要以農業生產為核心,拓展農業供應鏈的

前后向關聯產業,如農機服務咨詢、產量監測、機器人服務等,識別農業生產中勞動力欠缺的技能短板,通過技能培訓和政策扶持擴大就業;二是要拓寬與農業、農村自然資源相關的產業服務內容,比如鄉村旅游、民宿、休閑觀光、文旅融合等,在鄉村振興大背景下,融合發展建設農村美好的生產、生活和生態空間,從而提供廣闊的服務就業。

其次,持續穩定的高素質中青年勞動力供給,是鄉村振興的主力軍,但是農村勞動力

在年齡結構上的非持續供給甚至斷層,將對農業農村發展帶來波動。對中國勞動力的邊際生產率研究發現,15—29歲年齡組

的邊際生產率處于快速上升階段,30—44歲年齡組

的邊際生產率最高,然而45—64歲年齡組

的勞動生產率最低[30]。2035年農村勞動力年齡結構上的供給不足集中在30—39歲年齡組,

對應于2020年15—24歲年齡組,這一年齡組正是

給農業農村現代化帶來高效生產力的群體,因此需要主動適當地引導該年齡層的高素質勞動力向農村流動。引導高素質勞動力流向農村,需要建立完善的返鄉創業就業政策,加大財政、金融對農業農村發展的支持比例,構建城鄉一體的公共服務體系,搭建好交通、物流和網絡等基礎設施平臺,優化勞動力在城鄉就業選擇中農村的備選空間。

再次,性別比失衡造成的婚姻擠壓問題屬于“被動不婚”,不僅對勞動力人口的生命質量有影響,也給農村社會的生產和穩定

帶來隱患。在中國農村地區,普遍認為還是“應該結婚”,在這種傳統婚姻觀念下的不婚人群將會面臨自身和社會的壓力,壓力的長期積累必然會對社會生產和穩定產生影響。婚姻擠壓問題的解決,根本在于合理的出生性別比,然而這需要較長時間才能實現。當下能做的,一是

針對不同遷移原因進行

政策調整,如通過發展農村新興產業、改善農村就業環境,以促進女性因工作就業、婚姻嫁娶原因的遷移回流,

這會在一定程度上減緩被動不婚數量;二是提倡男女平等的思想,政策傾斜賦予女性在工作、家庭中的平等地位,倡導生男生女都一樣的生育觀念并輔以政策支持,促進出生性別比的合理化。

最后,農村勞動力人口的撫養負擔尤其是老年撫養比

持續增加,應抓住2022—2028年這個戰略機遇期,構建農村養老的制度基礎和模式架構,為應對重度老齡社會的到來打下基礎。與此同時,還需要創新經濟模式解決農村勞動力撫養負擔重、收入低與消費大的矛盾,比如可以構建基于鄉村地域環境資源的康養產業,使具有消費能力的城市老年群體為農村勞動力帶來就業和收入,同時農村勞動力也能兼顧撫養責任。

總而言之,本文的結論為鄉村振興戰略的實施提供了農村勞動力變動趨勢的數據基礎,揭示了目前和未來農村勞動力面臨的就業和年齡結構問題,以及勞動者的社會需求和未來發展問題,這些問題的解決不僅需要經濟政策的扶持,還需要社會、文化等多方面的思想轉變和傳統轉變。

參考文獻:

[1]李進偉,冀云. 鄉村振興需關注農村勞動力人口變化趨勢[N]. 中國人口報,2018-06-20(3).

[2]鐘甫寧,何軍.中國農村勞動力轉移的壓力究竟有多大——一個未來城鄉人口適當比例的模型及分析框架[J].農業經濟問題,2004(5):25-29,79.

[3]鐘鈺,藍海濤.中國農村勞動力的變動及剩余狀況分析[J].中國人口科學,2009(6):41-48,111.

[4]關幗瑛.我國農村剩余勞動力人口轉移現狀分析[J].人口與經濟,2010(S1):25-26.

[5]何建新.我國農村剩余勞動力轉移的現狀及轉移路徑分析[J].中國人口·資源與環境,2013(S2):234-236.

[6]章磷,王春霞.人口、機械化與農村剩余勞動力流量研究——以大慶市為例[J].農業技術經濟,2013(7):27-33.

[7]孟向京,姜凱迪.城鎮化和鄉城轉移對未來中國城鄉人口年齡結構的影響[J].人口研究,2018(2):39-53.

[8]郭遠智,周揚,韓越.中國農村人口老齡化的時空演化及鄉村振興對策[J].地理研究,2019(3):667-683.

[9]羅雅楠,程云飛,鄭曉瑛.“全面二孩”政策后我國人口態勢趨勢變動[J].人口與發展,2016(5):2-14.

[10]馬芒,吳石英.生育政策調整對農村人口結構的影響[J].西北農林科技大學學報(社會科學版),2017(1):89-96.

[11]張孝棟,張雅璐,賈國平,湯夢君,陳功,張蕾.中國低生育率研究進展:一個文獻綜述[J].人口與發展,2021(6):9-21.

[12]姜全保.中國生育水平預測與生育政策展望[J].公共管理學報,2010(4):67-75,125-126.

[13]BOJUAN B Z. A modified Lee-Carter model for analysing short-base-period data[J]. Population Studies, 2012, 66(1): 39-52.

[14]包自寧. 基于改進的Lee-Carter模型的中國生育率變化趨勢分析[D].天津:天津財經大學,2011:1-30.

[15]段成榮,呂利丹,王涵,謝東虹.從鄉土中國到遷徙中國:再論中國人口遷移轉變[J].人口研究,2020(1):19-25.

[16]楊云彥.中國人口遷移年齡模式及其應用[J].人口學刊,1992(4):7-11.

[17]楊云彥.人口遷移年齡模式的分解與合成[J].人口研究,1992(4):15-22.

[18]翟振武,劉雯莉.七普數據質量與中國人口新“變化”[J].人口研究,2021(3):46-56.

[19]穆光宗.“全面二孩”政策實施效果如何[J].人民論壇,2018(14):46-47.

[20]王廣州,周玉嬌,張楠.低生育陷阱:中國當前的低生育風險及未來人口形勢判斷[J].青年探索,2018(5):15-27.

[21]翟振武.科學研判人口形勢 積極應對人口挑戰[J].人口與社會,2019(1):13-17.

[22]張翠玲. 我國生育間隔政策變動對我國生育水平及生育模式的影響[D].長春:吉林大學,2019:1-134.

[23]宋廷猷,李程.當代中國婦女生育模式[J].人口研究,1991(3):17-22.

[24]宋健,唐詩萌.1995年以來中國婦女生育模式的特點及變化[J].中國人口科學,2017(4):15-27,126.

[25]顧寶昌,侯佳偉,吳楠.中國總和生育率為何如此低?——推延和補償的博弈[J].人口與經濟,2020(1):49-62.

[26]向華麗,吳云程.不同死亡模式的設置對老年人口預測結果的影響[J].統計與決策,2018(3):87-89.

[27]段成榮,謝東虹,呂利丹. 中國人口的遷移轉變[J]. 人口研究,2019(12):12-20.

[28]楊雪燕,羅丞,馬克斯·費爾德曼.婚姻擠壓對農村男性生命質量的影響[J].人口學刊,2017(1):28-37.

[29]謝玲紅.“十四五”時期農村勞動力就業:形勢展望、結構預測和對策思路[J].農業經濟問題,2021(3):28-39.

[30]汪偉,劉玉飛,徐炎.勞動人口年齡結構與中國勞動生產率的動態演化[J].學術月刊,2019(8):48-64.

A Study on the Change of Chinese Rural Labor Force Population

HU? Xueping1, SHI? Qianqian1, XIANG? Huali2

(1.School of Economics, Zhongnan University of Economics and Laws, Wuhan

430073, China;2.School of Public Management, Zhongnan University of

Economics and Laws, Wuhan 430073,China)

Abstract: In the context of rural revitalization strategy, re-examining the changing trend of the rural labor force population and the population structure from 2021 to 2050 is conducive to grasping the rural labor force population resources of

Chinas economic development from a macro perspective and promoting the strategic deployment of rural revitalization accurately. Based on the “Seventh Census”data and the relevant population data of the past years, this paper sets the fertility level parameters based on the fertility rate by childbirth rate and the fertility model experience of developing countries summarized by the United Nations. The rural population migration rate parameter were set with the change model of urbanization rate? in different periods, which can simulate the migration pattern of the rural population with the migration data by migration cause, and then using the classic cohort-based population forecasting method to predict the size, age structure and gender structure of the rural labor force. The forecast results show that: the scale of the rural labor force population continues to decline to 204 million in 2035 and 120 million in 2050 respectively, and there is still a surplus of rural labor.

The age structure of labor force is unbalanced, which will face intermittent age faults.

The gender structure of labor force is seriously unbalanced, with 19.1 million passively unmarried people by 2035, which ?cannot be effectively alleviated over time. The dependency burden of labor force continues to increase, but there is still a strategic opportunity period to deal with rural aging from 2022 to 2028. Therefore, in the process of implementing the rural revitalization strategy, it is not only necessary to deal with the contradiction between the overall flow of surplus rural labor to cities and the age gap of rural labor force population in part, smoothing the channels for the two-way flow of the labor force, but also pay attention to the social problems that may be caused by the marriage squeeze of rural men, and seize the strategic opportunity period from 2022 to 2028 with aim to build an institutional foundation to solve the excessive dependency burden of rural labor force.

Keywords:rural labor force population;population projections;migration mode;age structure;gender structure

[責任編輯 武 玉]