環境信用評價對地方產業升級的影響及作用機制研究

魏聶平 蘇偉洲 郭四代

【摘要】產業升級是推動地方政府優化經濟結構,進而實現經濟高質量發展和環境保護的重要手段。本文嘗試對環境信用評價政策的實施能否推動城市的產業升級這一問題進行回答。研究結果表明:環境信用評價政策的實施會抑制城市的產業升級,同時,不同的評價政策對產業結構的影響呈現區域異質性;環境信用評價政策的實施會促進地方金融機構年末存款增加,從而抑制當地的產業升級。

【關鍵詞】產業升級;環境信用;環境規制;漸進DID

【中圖分類號】F427? ? 【文獻標識碼】A? ? 【文章編號】1672-4860(2023)01-0051-09

自1978年開始,我國的經濟增速在很長一段時間內保持在較高的水平,但在此過程中,高污染、高耗能以及高排放的發展方式持續了很長一段時間。自然資源被超量開采、工業污染排放量急劇上升、由此導致的全球氣候變暖、極端天氣等一系列惡劣的環境事件不僅反過來制約了經濟社會的進一步發展,也嚴重阻礙和損害了人們正常的生產生活和身體健康。自黨的十八大以來,為了緩解環境壓力,實現經濟的高質量發展,黨和國家在生態文明建設、經濟發展等方面實施了一系列政策。

自黨的十八大提出“大力推進生態文明建設”后,各級政府部門陸續出臺政策加以落實。2013年,環境保護部聯合中國人民銀行等四部委聯合印發了《企業環境信用評價辦法(試行)》,將污染物排放總量大、環境風險高和生態環境影響大的企業納入環境信用評價范圍。同時,針對不同環境信用等級的企業,在政策支持、信貸服務等方面的激勵內容各有差異。環保誠信企業享有一系列政策優惠,而環保不良企業在各個方面都將受到約束。環境信用評價政策通過運用激勵和懲罰兩種方式遏制企業在生產過程中的高污染行為,從而提升環境質量,可以看出,該政策屬于環境規制方式之一。

但值得注意的是,目前關于環境規制對城市產業升級的影響的相關研究中較少有學者關注環境信用評價這一政策的潛在影響,因此本文在已有研究的基礎上,通過構建雙重差分模型(DID)考察地方政府環保部門實行《企業環境信用評價辦法》這一政策對產業升級的影響。與已有的研究相比,本文可能貢獻在于:(1)將各城市實施環境信用評價政策時間上的差異納入了研究范圍,更加精確地估計了政策對產業升級的影響;(2)為了克服內生性問題,本文采用漸進DID的方法構建計量模型,此外,通過選取工具變量進一步檢驗了環境信用評價政策對地方產業升級的影響;(3)進一步分析了環境信用評價政策對產業升級影響的地區異質性,同時分析了其作用機制。

一、理論分析

作為環境污染治理的重要手段,環境規制對產業升級的影響是諸多學者重點關注的領域。在已有的研究中,學者們主要通過以下幾個方面來分析環境規制對產業升級的影響。

1. 環境規制對產業升級的直接影響。肖興志和李少林發現環境規制對產業升級產生了積極的促進作用且這種作用主要通過需求、技術創新、國際貿易傳導機制等三種途徑產生影響[1]。韓晶等也發現了環境規制對區域的產業升級有明顯的促進作用,不過這種促進作用會因環境規制類型、產業發展階段以及區域地理位置的不同而出現差異[2]。趙君麗和王芳芳通過分析1991-2013年我國紡織業子行業的面板數據后發現,正式環境規制和非正式環境規制均會對紡織行業的產業升級產生明顯的促進作用[3]。此外,李強以河長制政策為準自然實驗,發現這一政策的實施明顯促進了長江經濟帶城市的產業轉型升級[4]。但是,袁嘉琪和卜偉卻得到了與之相反的結論,他們通過分析京津冀的城市群數據后發現,環境規制對城市的產業升級呈現出明顯的抑制作用[5]。而高明和陳巧輝通過劃分不同類型的環境規制后發現,命令型和激勵型環境規制對產業升級的影響分別呈“倒N型”“N型”趨勢變化且呈現出明顯的區域異質性[6]。

2. 環境規制對產業升級影響的作用機制。李虹和鄒慶發現區域的資源稟賦在環境規制作用于城市產業升級的過程中呈現出明顯的門檻效應[7]。李強和丁春林發現環境規制對城市產業升級的抑制作用有明顯的空間溢出效應[8]。余泳澤等以地方政府工作報告中設定的環保目標為準自然實驗,發現環境規制會通過影響城市的產業政策和財政支出結構進而作用于城市的產業升級[9]。李優樹等發現在環境規制影響產業升級的過程中,數字普惠金融發揮了正向的調節作用和門檻作用[10]。可見,城市的資源稟賦、地理位置、產業政策、財政支出、金融發展狀況等因素均會在環境規制影響產業升級的過程中發揮一定作用。

此外,學界也從其他角度分析了環境規制對產業升級影響的作用機制。有學者驗證了“波特假說”,認為恰當的環境規制會激發企業創新,減少污染、降低成本,在此過程中,成功實現創新的企業留在行業內,失敗的企業退出,進而改變行業內的企業構成,促進行業產業升級[11-13]。也有學者認為環境規制會增加企業成本,加重企業負擔,制約企業創新,阻礙產業升級[14-15]。

3. 從消費和生產的角度分析環境規制對產業升級的影響。從消費的角度出發,環境規制影響消費者的需求偏好,從而影響產業結構。具體而言,環境規制提升了消費者對綠色產品的消費需求,改變消費結構,進而引導企業調整生產計劃,改變生產規模,從而影響產業升級[1]。從生產的角度出發,環境規制改變企業成本,最終影響產業結構。一方面,技術水平和消費偏好屬于慢變量,在短時間內不會發生改變,在這種情況下,規制只會導致企業成本上升,進一步阻礙創新,最終導致企業無法獲取所謂的“創新補償”;另一方面,為了降低企業成本,在面臨較強環境規制時,企業會選擇將產業轉移到其他環境規制較弱的地區,從而改變產業結構,影響產業升級[16]。

綜上所述,在環境規制對產業升級會產生何種影響這一問題的研究上所得的結論暫不一致,在作用機制上城市的自身特征以及其他方面的因素均會在這一過程中產生作用,并且環境規制也會通過改變企業生產活動進而影響產業升級。在市場經濟運行過程中,企業的生產活動具有負外部性,如果缺乏有效治理,將會造成環境進一步惡化。政府作為經濟增長和轉型過程中的公共服務提供者、經濟發展的重要參與者和倡導者[17],是承擔企業生產活動負外部性治理責任的最重要主體。企業環境信用評價政策的實施雖然能將企業的生產經營活動產生的外部性問題內部化,但這一環境規制政策會對城市的產業升級產生何種作用尚需進一步分析,本文在后續的內容中將構建計量模型進行研究。

二、研究設計

(一)模型構建

在環境信用評價的具體落實政策中,有的城市實施了該政策,而有的城市未實施該政策,因此,本文將實施了政策的城市作為處理組,而未實施政策的城市作為控制組,構建雙重差分模型(DID)進行分析。考慮到各城市落實政策的年份不同,在模型構建的過程中,應進一步考慮這種時間上的差異,所以本文參照Beck等[18]的方法,構建如下漸進DID模型,從而將因政策實施時間不同而產生的差異納入研究范圍:

在模型(1)中,W_it表示城市i在第t年的產業升級情況,β_0為常數項,D_it表示實施環境信用評價辦法的虛擬變量,若城市i在第t年實施了環境信用評價辦法,取值為1,否則,取值為0,β_1是該虛擬變量的系數。X_it是由多個控制變量所組成的控制變量矩陣,在經典文獻的基礎上,選取了城市人均創新指數、GDP的對數值、人均GDP、財政分權度等作為控制變量,γ為控制變量矩陣的估計系數向量;d_i,u_t分別表示城市固定效應和時間固定效應,ε_it為隨機干擾項。

(二)變量設定

1. 被解釋變量

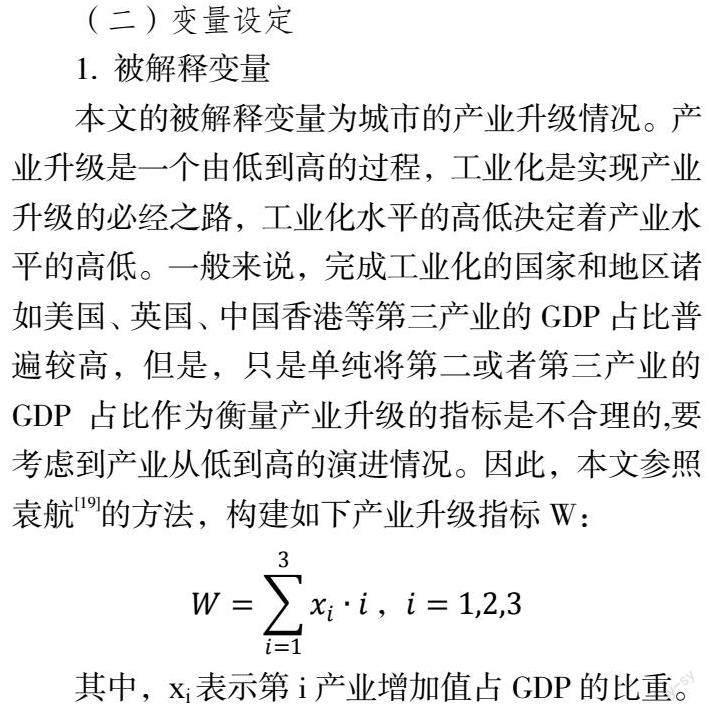

本文的被解釋變量為城市的產業升級情況。產業升級是一個由低到高的過程,工業化是實現產業升級的必經之路,工業化水平的高低決定著產業水平的高低。一般來說,完成工業化的國家和地區諸如美國、英國、中國香港等第三產業的GDP占比普遍較高,但是,只是單純將第二或者第三產業的GDP占比作為衡量產業升級的指標是不合理的,要考慮到產業從低到高的演進情況。因此,本文參照袁航[19]的方法,構建如下產業升級指標W:

其中,xi表示第i產業增加值占GDP的比重。

2. 核心解釋變量

為了分析環境信用評價政策對城市產業升級的影響,核心解釋變量的設定需要能捕捉環境信用評價政策的特征。考慮到我國環境信用評價政策在各城市的實施時間不同,本文將核心解釋變量定義為城市是否實行了環境信用評價政策,對應的變量符號為D_it,若在第t年城市i有企業參加了環境信用評價,則表示該城市當年實施了環境信用評價政策,那么D_it對應的取值為1,否則為0。

3. 控制變量

在經典文獻的基礎上,本文選取了各城市的GDP對數值、人均GDP等作為研究的控制變量,變量符號的含義以及主要變量的描述性統計見表1。

(三)數據來源及處理

本文涉及到城市層面的產業升級和該城市某一年是否實施企業環境信用評價辦法兩個核心變量。其中,城市某一年產業升級指標用該城市當年一二三產業增加值的GDP占比情況構建,相關的數據可從《中國城市統計年鑒》獲取;城市是否實施《企業環境評價辦法》的相關信息可從“環境信用·中國”網站上查詢。選取的控制變量中,城市申請專利數的相關數據從中國研究數據服務平臺(CNRDS)獲取,其他控制變量的相關數據來源于國泰安數據庫(CSMAR)。

為了調整數據的可比性,本文以2008年為基期,對各城市的GDP以及人均GDP進行了調整。外商直接投資金額按照當年公布的實際匯率進行計算。采用線性插值技術補全了數據缺失兩年及以下城市的數據,刪除了數據連續缺失三年及以上的城市,同時,由于四個直轄市在行政級別上與一般城市有較大區別,故從樣本中剔除。最終得到了215個地級市共2 795個觀測值作為樣本。

三、實證結果

(一)描述性統計

本文所涉及的城市產業升級情況(W)、經濟發展水平(FDI)等變量的描述性統計結果見表2。從表2可以看出,城市產業升級情況(W)的最大值為2.748 6,最小值為1.820 9,而該變量的均值為2.266 6,這表明各城市的產業發展情況存在較大差距。此外,城市的經濟發展水平(GDP)的情況與城市產業升級(W)的情況相似,最大值為18.930 9,最小值為13.826 9,而該變量的均值為16.228 4,同樣表明不同城市間的經濟發展水平存在較大差異。

(二)基準回歸

表3匯報了環境信用評價政策對城市產業升級影響的檢驗結果,其中第(1)列是單變量的檢驗結果,核心解釋變量D的估計系數為負,這表明環境信用評價政策的實施抑制了城市產業升級水平,但由于這只是單變量檢驗的結果,存在嚴重的遺漏變量問題,因而通過該檢驗得出的結果存在較大的估計偏誤。為獲得環境信用評價對城市產業升級影響的無偏估計,在表3第(2)(3)(4)列依次控制了時間固定效應、城市固定效應以及控制變量,用以消除外部政策變動、城市層面不隨時間變化的特征以及其他與環境信用評價相關的遺漏變量對估計結果造成的影響。從表3第(2)(3)(4)列結果可以看出,核心解釋變量D的估計系數顯著為負,這表明在模型中進一步控制的時間固定效應、城市固定效應中存在對核心解釋變量影響較大的因素是其遺漏變量。此外,表3第(4)列中核心解釋變量的估計系數顯著為負,這表明環境信用評價的實施抑制了城市的產業升級。

按照前文分析,環境規制政策可能會增加企業成本,加重企業負擔,制約企業創新,進而阻礙產業升級。環境信用評價政策作為環境規制類型的一種,對產業升級的影響也大致遵循上述過程。在已有研究中,也表明環境規制政策導致了企業生產成本的上升,進一步造成了生產率的下降[20-21]。此外,按照Xie和Teo的觀點,環境規制政策給企業帶來了額外的負擔,不可避免擠出了企業的研發資本以及阻止了企業的創新活動,這也就是所謂的環境規制的“成本加成”效應[22]。回到環境信用評價政策本身,其中規定,環保部門同金融機構共同發力,建立對環境失信行為的懲罰機制,嚴格金融機構對環境失信企業的貸款條件,在信用等級提升前,不予新增貸款,甚至停止放貸。可見該規制政策加強了企業的融資約束,進一步阻礙了企業的創新[23],最終不利于企業的產業升級。

(三)穩健性檢驗

1. 平行趨勢檢驗

雙重差分模型(DID)估計結果有效的前提是處理組和對照組在實施政策之前具有平行趨勢,如果兩組在政策實施之前不具有平行趨勢,則采用該模型所估計的結果不可靠。因此,本文參照Beck等[18]的方法,構建以下模型用于檢驗平行趨勢:

W_it=β_0+β_1 D_it^(-5)+β_2 D_it^(-4)+…+β_10 D_it^5+d_i+u_t+ε_it(2)

在模型(2)中,D_it^(-5)表示環境信用評價辦法實施前5年的虛擬變量,D_it^5表示環境信用評價辦法實施后5年的虛擬變量,其他變量的含義依此類推。接下來,用D_it^(-5)—D_it^5對W_it進行回歸,分別得到β_1—β_10變化情況如圖1所示。對于W_it而言,β_1—β_5均未顯著異于零,這說明在實施環境信用評價之前,所有城市均不存在顯著差異,而在實施環境信用評價之后,系數開始顯著異于零,這意味著城市之間因為實施該政策而出現了顯著差異。因此,模型通過了平行趨勢檢驗,表明采用雙重差分方法可行。

2. 安慰劑檢驗

為了進一步分析環境信用評價政策對城市產業升級的因果效應,本文通過構建虛擬政策進行安慰劑檢驗,具體操作如下:保留政策實施前所有年份的樣本,之后在該樣本中隨機抽取100個年份的數據構造一個虛擬政策實施的虛擬變量,在此基礎上,采用模型(1)進行重新估計,若虛擬政策年份的估計系數并未顯著異于0,則表明安慰劑檢驗通過,也說明了環境信用評價政策對城市產業升級的抑制作用具有穩健性。為了消除識別估計的偶然性,本文將這個實驗重復了1 000次,每次實驗獲得的估計系數的分布情況匯報在圖2中,從中可以看出,虛擬政策實施年份的估計系數近似服從均值為0的正態分布。因此,在隨機抽取的“虛擬政策年份”中,并未發現環境信用評價會影響產業升級,安慰劑檢驗通過。

3. 更換模型估計方法

為了檢驗模型的穩健性,本文采用了極大似然估計(MLE)的方法對模型進行了重新估計,估計結果呈現在表4第(1)列,從中可以看出,采用極大似然估計的最終估計結果與OLS估計的最終結果一致,環境信用評價政策對產業升級的抑制作用在1%的顯著性水平下顯著。

4. 更換產業升級測度指標

考慮到采用前文所屬方法衡量城市的產業升級情況可能存在測度誤差,這會給估計結果帶來偏誤,為了進一步檢驗基準回歸所得結果的穩健性,本文參照付凌暉[24]的方法構建產業升級指標,并將其符號設定為Y,之后采用模型(1)進行估計。估計結果報告在表4的第(2)列,從中可以看出,環境信用評價政策對產業結構升級仍然具有抑制作用且在1%的顯著性水平下顯著,這與基準回歸所得結論一致。

5. 工具變量

盡管采用漸進DID的方法所估計的結果排除了部分因為遺漏變量所造成的內生性問題,然而,該方法卻無法排除環境信用評價政策和地方產業升級之間互為因果所造成的內生性問題,即可能存在地方政府為了推動地方產業結構變化而實施環境信用評價政策這一現象。所以,需要對是否實施環境信用評價政策這一虛擬變量尋找合適的工具變量。

參照余泳澤等[9]的方法,本文選取各城市所在省級行政單位所轄的地級市數量作為工具變量,原因如下:對于各城市的產業結構變動情況而言,地級市的數量基本上是一個固定值,不會對當地的經濟情況產生影響,滿足工具變量的外生性要求。對于是否實施環境信用評價政策而言,地級市數量越多,則地方官員的晉升競爭就越激烈。已有的實證研究表明,改善城市環境質量和能源利用效率會提高市長晉升的概率[25],因此,所在城市地級市數量越多,當地官員越有可能實施環境信用評價政策以提高城市環境質量和能源利用效率,選擇地級市數量作為工具變量,滿足了相關假設。

表4第(3)列報告了采用工具變量之后的估計結果,工具變量的Kleibergen-Paap rk LM統計量為21.822且在1%的顯著性水平下顯著,說明不存在工具變量識別不足的問題。同時,工具變量的Cragg-Donald Wald F統計量為15.927,大于15%的臨界值8.96,表明不存在弱工具變量的問題。此外,核心解釋變量D的估計系數的符號與基準回歸的符號一致且在5%的顯著性水平下顯著,這進一步說明了基準回歸所得的估計結果具有穩健性。

四、進一步討論

(一)異質性分析

考慮到不同區域間城市的發展水平存在差異,這種差異可能會在環境信用評價作用于產業升級的過程中產生影響,造成區域異質性,為了檢驗這種異質性是否存在,本文根據城市所處區域的不同,將其劃分為東中西三個區域的子樣本,并采用模型(1)分別對每個子樣本進行估計,估計結果匯報在表5中。其中,第(1)列表示東部地區城市的估計結果,第(2)列和第(3)列分別是中部和西部地區城市的估計結果。從表5結果可以看出,環境信用評價政策對東部地區的產業升級具有促進作用且在10%的顯著性水平下顯著;相較于東部地區,環境信用評價政策對中部地區的產業升級的作用呈現顯著的抑制現象;對于西部地區而言,環境信用評價政策對產業升級具有抑制作用,但估計結果不顯著。可見,環境信用評價對城市產業升級的影響有明顯的區域異質性。

出現區域異質性的原因在于東部地區的經濟發展情況較好,在技術創新的“引進-消化-吸收-再創新”的演進階段上較為靠后,區域的創新和技術吸收能力較強,當出現環境規制政策時,企業可實現快速自主的創新,進而推動該區域的產業升級。與之相反,中西部地區的區域創新和技術吸收能力較差,環境規制超過了企業所承受范圍,企業的創新動力下降,不利于城市產業升級。因而出現了核心解釋變量D的估計系數在東部地區為正,但在中西部地區為負的現象。此外,按照環境庫茲涅茨曲線理論的假設,區域的環境質量與經濟發展情況呈現出U型關系。與西部地區相比,中部地區的經濟發展狀況較好,在U型曲線上比西部地區更靠右,因而環境規制政策在中部地區會更加有效,這也就導致了核心解釋變量D的估計系數雖然在中西部地區均為負,但卻出現了中部地區顯著而西部地區不顯著的現象。

(二)機制檢驗

前文的實證結果表明了環境信用評價政策會抑制地方產業結構升級,為了更好地理解環境信用評價的政策效應,本文進一步檢驗其潛在影響機制。借鑒溫忠麟等[26]的研究,構建如下中介效應模型:

在上述模型中,〖Deposit〗_it表示城市i在第t年末金融機構的存款余額,選擇該變量作為中介變量的原因在于:《企業環境信用評價辦法》中規定,企業的環境信用評價等級越低,在金融信貸等方面受到的約束越嚴格。對于環境信用評價等級較高的企業而言,盡管有較好的融資條件,但一般情況下,企業的金融業務不會出現大幅度波動。但對于環境信用評價等級較低的企業而言,由于融資約束加緊導致了企業應對外部風險的能力減弱,企業為了應對外部風險會減少投資和消費。在國民經濟核算體系中,投資和消費減少意味著儲蓄增加,這就會導致城市年末的金融機構存款增加。此外,投資和消費作為推動產業升級的重要因素,如果受到抑制,將不利于城市的產業升級。因此,我們采用城市年末的金融機構存款作為中介變量,從而對環境信用評價政策對城市產業升級的影響機制進行分析。

采用上述模型進行估計的結果匯報(表6)第(1)列是模型(3)的估計結果,第(2)(3)列是模型(4)和(5)的估計結果。可以看出,環境信用評價政策的實施顯著促進了城市年末金融機構存款余額的增加,進而抑制了城市的產業升級。

結語

我國正處于經濟從高速發展向高質量發展轉換的關鍵時期,優化經濟結構,轉化發展動能是實現綠色發展的重要舉措。環境規制政策作為保證經濟發展質量的重要手段,是優化經濟結構的關鍵保障。環境規制政策對產業結構變動的作用一直是學界研究的熱點。本文利用2008-2018年215個地級市的面板數據,以2013年后陸續實施環境信用評價政策的城市作為處理組,其它城市作為控制組構建漸進雙重差分模型來評估環境信用評價政策對城市產業升級的影響,得到以下幾點結論:

第一,環境信用評價政策的實施抑制了城市的產業升級,在進行平行趨勢檢驗、安慰劑檢驗、更換估計方法、更換被解釋變量的測度方式、選取工具變量等五種方式進行穩健性檢驗后,這一結論依舊穩健;第二,環境信用評價政策的實施對東部地區城市的產業升級呈現出顯著的正向促進作用,但對中部和西部地區城市的產業升級具有抑制作用;第三,環境信用評價政策的實施會促進城市年末金融機構存款余額的增加,進而抑制城市產業升級。

在我國經濟由高速增長階段向高質量發展階段轉變的過程中,推動城市實現產業升級是重要的切入點。具體到政策上,首先要不斷完善政策落實的保障機制,將政策目標與城市高質量發展相結合,保證政策的落實效果;其次,地方政府應當根據自身情況設置合適的產業政策,不應該盲目地追求產業的高級化,而是要根據當地經濟發展、資源稟賦等實際情況,制定和實施符合本地的產業結構發展計劃和環境規制政策,這樣才能提升整體資源利用效率,實現經濟的高質量發展;最后,政府還應出臺合理政策,保障企業投資擴產的積極性。

參考文獻

[1] 肖興志, 李少林. 環境規制對產業升級路徑的動態影響研究[J]. 經濟理論與經濟管理, 2013(6): 102-112.

[2] 韓晶, 陳超凡, 馮科. 環境規制促進產業升級了嗎?——基于產業技術復雜度的視角[J]. 北京師范大學學報(社會科學版), 2014 (1): 148-160.

[3] 趙君麗, 王芳芳. 環境規制對中國紡織產業升級的影響研究[J]. 生態經濟, 2017, 33(6): 78-84.

[4] 李強. 河長制視域下環境規制的產業升級效應研究——來自長江經濟帶的例證[J]. 財政研究, 2018, (10): 79-91.

[5] 袁嘉琪, 卜偉. 環境規制對北京市產業升級的影響[J]. 城市問題, 2017 (7): 74-84.

[6] 高明, 陳巧輝. 不同類型環境規制對產業升級的影響[J]. 工業技術經濟, 2019, 38(1): 91-99.

[7] 李虹, 鄒慶. 環境規制、資源稟賦與城市產業轉型研究——基于資源型城市與非資源型城市的對比分析[J]. 經濟研究, 2018, 53(11): 182-198.

[8] 李強, 丁春林. 環境規制、空間溢出與產業升級——來自長江經濟帶的例證[J]. 重慶大學學報(社會科學版), 2019, 25(1): 17-28.

[9] 余泳澤, 孫鵬博, 宣燁. 地方政府環境目標約束是否影響了產業轉型升級?[J]. 經濟研究, 2020, 55(8): 57-72.

[10] 李優樹, 李福平, 李欣. 環境規制、數字普惠金融與城市產業升級——基于空間溢出效應與調節效應的分析[J]. 經濟問題探索, 2022(1): 50-66.

[11] PORTER M. Americas green strategy[J]. Business and the Environment: a Reader, 1996, 33: 1072.

[12] AMBEC S,BARLA P. A theoretical foundation of the Porter hypothesis[J]. Economics Letters, 2002, 75(3): 355-360.

[13] QIU L D, ZHOU M,WEI X. Regulation, innovation, and firm selection: The porter hypothesis under monopolistic competition[J]. Journal of Environmental Economics and Management, 2018, 92: 638-658.

[14] CROPPER M L,OATES W E. Environmental economics: a survey[J]. Journal of Economic Literature, 1992, 30(2): 675-740.

[15] GANS J S. Innovation and climate change policy[J]. American Economic Journal: Economic Policy, 2012, 4(4): 125-45.

[16] 毛建輝, 管超. 環境規制抑制產業結構升級嗎?——基于政府行為的非線性門檻模型分析[J]. 財貿研究, 2020, 31(3): 29-42.

[17] 馬宏. 社會資本與中小企業融資約束[J]. 經濟問題, 2010(12): 68-72.

[18] BECK T, LEVINE R, LEVKOV A. Big bad banks? The winners and losers from bank deregulation in the United States[J]. The Journal of Finance, 2010, 65(5): 1637-1667.

[19] 袁航, 朱承亮. 國家高新區推動了中國產業結構轉型升級嗎[J]. 中國工業經濟, 2018(8): 60-77.

[20] GRAY W B. The cost of regulation: OSHA, EPA and the productivity slowdown[J]. The American Economic Review, 1987, 77(5): 998-1006.

[21] GOLLOP F M, ROBERTS M J. Environmental regulations and productivity growth: The case of fossil-fueled electric power generation[J]. Journal of Political Economy, 1983, 91(4): 654-674.

[22] XIE R H, TEO T S. Green technology innovation, environmental externality, and the cleaner upgrading of industrial structure in China—Considering the moderating effect of environmental regulation[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2022, 184: 122020.

[23] 馬晶梅, 趙雨薇, 肖艷紅, 等. 制度迎合視域下融資約束與企業創新決策[J]. 中國科技論壇, 2022(3): 101-108, 155.

[24] 付凌暉. 我國產業結構高級化與經濟增長關系的實證研究[J]. 統計研究, 2010, 27(8): 79-81.

[25] 孫偉增, 羅黨論, 鄭思齊, 等. 環保考核、地方官員晉升與環境治理——基于2004—2009年中國86個重點城市的經驗證據[J]. 清華大學學報(哲學社會科學版), 2014, 29(4): 49-62, 171.

[26] 溫忠麟, 張雷, 侯杰泰, 等. 中介效應檢驗程序及其應用[J]. 心理學報, 2004(5): 614-620.

Abstract: Industrial upgrading is an important means of driving local governments to optimize their economic structure and thereby achieve high-quality development and environmental protection. This paper attempts to answer the question of whether the implementation of environmental credit assessment policies can promote industrial upgrading in cities. The results of the study show that the implementation of environmental credit evaluation policies inhibits industrial upgrading in cities, while the impact of different evaluation policies on industrial structure shows regional heterogeneity. The results of the mechanism analysis suggest that the implementation of environmental credit rating policies can promote an increase in year-end deposits at local financial institutions, thereby discouraging local industrial upgrading.

Keywords: industrial upgrading, environmental credit, environmental regulation, progressive DID