手機低頭行為對大學生人際適應性的影響及機制

彭紅雷,丁寧寧

溫州醫科大學 浙江 溫州 325035,1.公共衛生與管理學院;2.精神醫學學院

在我國大學生使用手機上網已經相當普遍[1]。隨著手機使用的增加,大學生的手機低頭行為成為備受關注的現象。手機低頭行為也稱手機冷落行為,是指個體在社交場合因低頭玩手機而冷落他人的一種無禮行為[2-3]。手機低頭行為不僅會危害身心健康、影響正常學業,還會對人際適應性造成困擾[4-5]。社交焦慮可能是手機低頭行為與人際適應性之間的重要中介變量。社交焦慮是指個體在與他人的人際交往過程中,由于自己在社會行為與社會角色上無法達到預期的目標時而產生的緊張焦慮[6]。研究表明,高社交焦慮者甚至可能會造成抑郁、強迫、回避型人格障礙等心理疾病[7],并對人際關系帶來負面影響[8]。此外,人際交往效能感可能對社交焦慮的中介路徑起到調節作用。在社交的過程中,個體對自己的行為能否達到某個交往目標的主觀判斷,即人際交往效能感起到了重要作用[9-10]。本研究旨在探討大學生手機低頭行為對人際適應性的影響以及社交焦慮的中介作用和人際交往效能感的調節作用。

1 對象和方法

1.1 對象 采取方便取樣對溫州醫科大學在校大學生進行調查。征得受試者的知情同意后,以班級為單位在教室進行集體施測,參與者獨立作答,填寫問卷約需15 min,問卷填完當場回收。參與者均為自愿,沒有相應的報酬。共發放問卷1 096份,剔除無效問卷(作答不完整:量表有1個及以上空白有4人;作答不認真:量表有1個及以上選項相同有7人)后得到的有效問卷1 085份,有效回收率為99.11%。被試平均年齡(21.01±1.43)歲,男288人(占26.54%),女797人(占73.46%);大一年級250人(占23.04%),大二年級168人(占15.48%),大三年級468人(占43.13%),大四年級199人(占18.34%);獨生子女445人(占41.01%),非獨生子女640人(占58.99%);城鎮429人(占39.54%),農村656人(占60.46%)。

1.2 方法

1.2.1 大學生手機低頭行為量表:采用CHOTPITAYASUNONDH等[11]編制,張璐等[12]翻譯并修訂的中文版大學生低頭行為量表測量大學生的手機低頭行為。該量表共15個項目,采用Likert 7點計分方式,1表示“從不”,7表示“總是”,量表得分越高表示手機低頭行為越嚴重。本研究中該量表的內部一致性信度Cronbach's α系數為0.87。

1.2.2 社交焦慮量表:采用朱海東[13]修訂的中文簡要版社交焦慮量表測量大學生的社交焦慮。該量表共13個項目,包括“害怕否定評價”“陌生情境下的社會回避及苦惱”和“一般情境下的社會回避及苦惱”三個維度。采用Likert 5 點計分方式,1 表示“完全不符合”,5表示“非常符合”,量表得分越高表明個體社交焦慮越嚴重。本研究中該量表的內部一致性信度Cronbach's α系數為0.93。

1.2.3 青少年人際交往自我效能感量表:采用劉遜[14]編制的青少年人際交往自我效能感量表(AISCE)測量大學生的人際交往效能感。該量表共36個項目,共分為交往能力效能感、交往策略效能感與交往自我效能感3個維度。采用Likert 5 點計分方式,1表示“從不”,5表示“總是”,量表得分越高表明個體人際交往效能感越好。本研究中該量表的內部一致性信度Cronbach's α系數為0.88。

1.2.4 大學生人際適應性量表:采用盧謝峰[15]編制的大學生社會適應性量表中的人際適應性量表(CSIAI)測量大學生的人際適應性。該量表共11個項目,采用Likert 5點計分方式,1表示“非常不符合”,5表示“非常符合”,量表得分越高表明個體人際適應性越強。本研究中,該量表的內部一致性信度Cronbach's α系數為0.87。

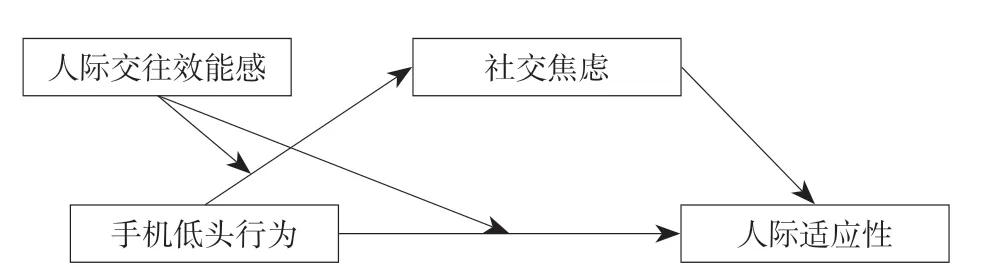

1.3 統計學處理方法 采用SPSS26.0軟件進行數據分析。用Pearson相關分析變量間相關性。用PROCESS宏程序(Model 4)和(Model 8)分別對假設模型的中介效應和調節效應進行檢驗。用Harman單因素檢驗法[16]對共同方法偏差進行檢驗,調節效應檢驗使用簡單斜率檢驗方法。假設模型見圖1。P<0.05為差異有統計學意義。

圖1 研究假設模型圖

2 結果

2.1 共同方法偏差檢驗 對可能存在的共同方法偏差進行程序控制(如匿名填寫、部分反向計分等),未旋轉情況下共提取出16個主成分,第一個主成分解釋了總方差變異的21.90%,遠低于40%的臨界值,因此可以認為本研究不存在明顯的共同方法偏差問題。

2.2 變量之間的相關關系 手機低頭行為、人際適應性、社交焦慮和人際交往效能感兩兩之間均呈顯著相關,有統計學意義(P<0.001)。手機低頭行為與人際適應性呈顯著負相關(r=-0.44,P<0.001),與人際交往效能感呈顯著負相關(r=-0.31,P<0.001),與社交焦慮呈顯著正相關(r=0.43,P<0.001);人際交往效能感與人際適應性呈顯著正相關(r=0.56,P<0.001),與社交焦慮呈顯著負相關(r=-0.44,P<0.001);社交焦慮與人際適應性呈顯著負相關(r=-0.56,P<0.001)。

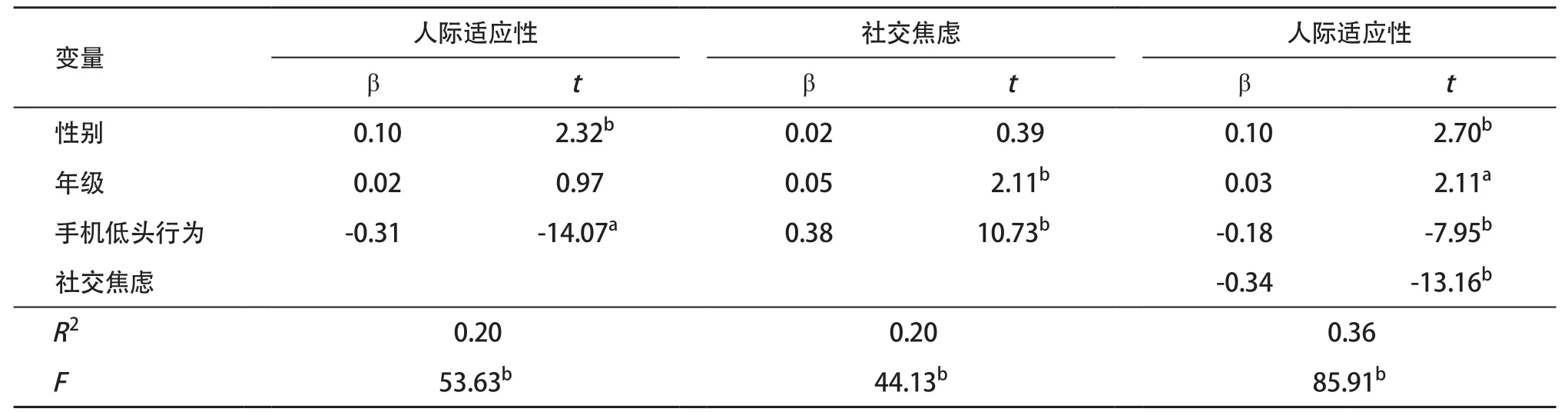

2.3 中介效應檢驗 在控制性別、年級情況下,手機低頭行為對人際適應性的直接作用顯著(β=-0.31,t=-14.07,P<0.001),且當放入社交焦慮這一中介變量后,手機低頭行為對人際適應性的負向作用仍然顯著(β=-0.18,t=-7.95,P<0.001)。手機低頭行為對社交焦慮的正向結果顯著(β=0.38,t=10.73,P<0.001),社交焦慮對人際適應性的負向結果顯著(β=-0.34,t=-13.16,P<0.001)。見表1。手機低頭行為對人際適應性影響的直接效應及中介效應的Bootstrap 95%CI的范圍均不包含0,表明手機低頭行為不僅能夠直接預測人際適應性;還能夠通過社交焦慮的中介作用預測人際適應性,中介效應(-0.13)和直接效應(-0.18)分別占總效應(-0.31)的41.66%和58.34%。進一步說明社交焦慮在手機低頭行為與人際適應性之間的部分中介作用顯著。見表2。

表1 社交焦慮的中介作用

表2 手機低頭行為對人際適應性的中介效應、直接效應及總效應

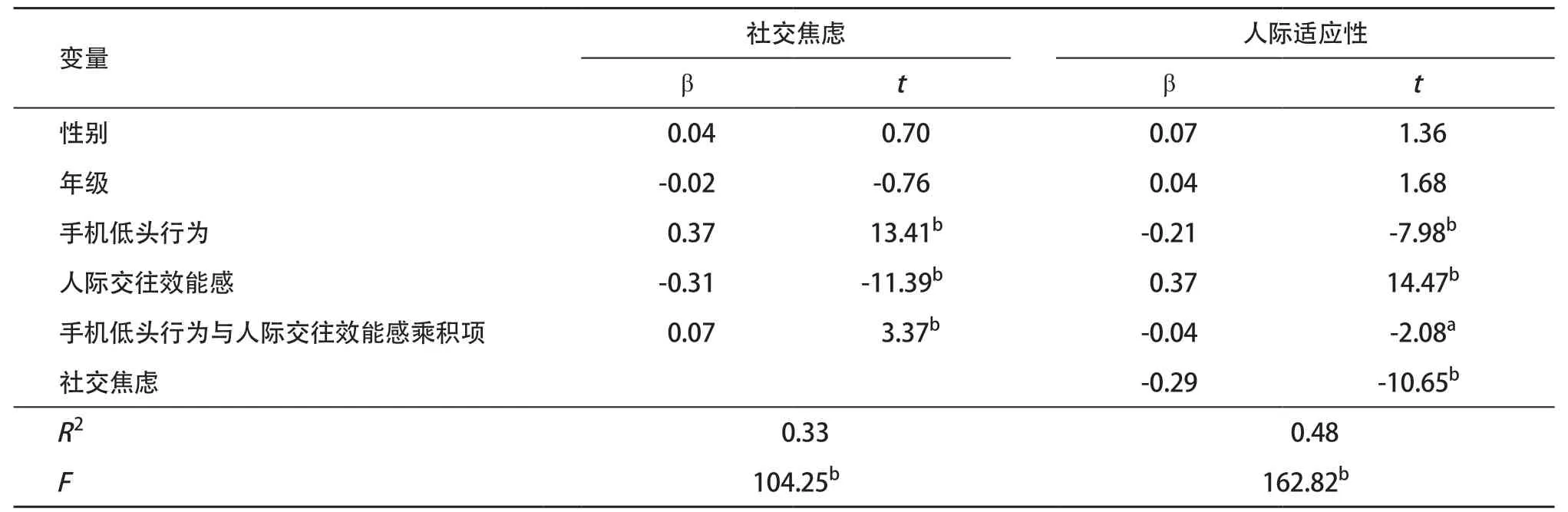

2.4 調節效應檢驗 在控制性別、年級的情況下,將人際交往效能感放入模型后,手機低頭行為與人際交往效能感的乘積項對社交焦慮和人際適應性的預測結果均顯著(社交焦慮:β=0.07,t=3.37,P<0.001;人際適應性:β=-0.04,t=-2.80,P<0.05)。人際交往效能感能夠調節手機低頭行為與人際適應性、手機低頭行為與社交焦慮間的關系,見表3。

表3 有調節的中介模型檢驗

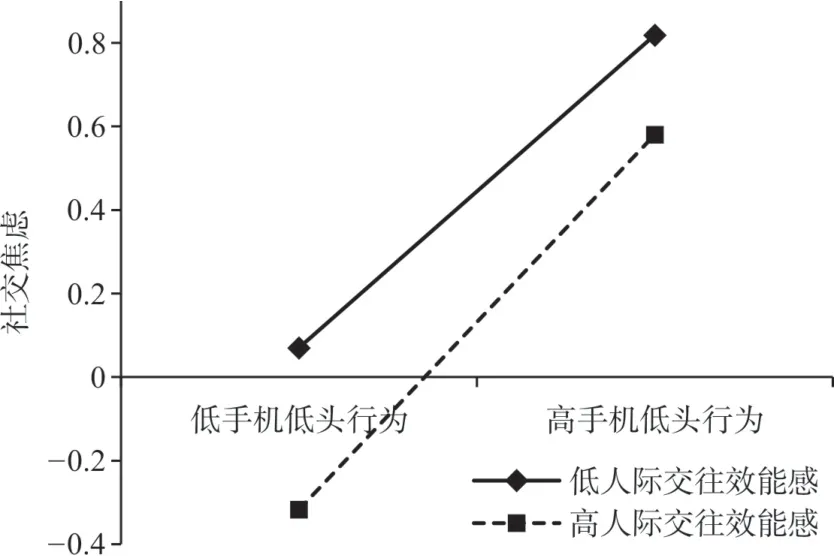

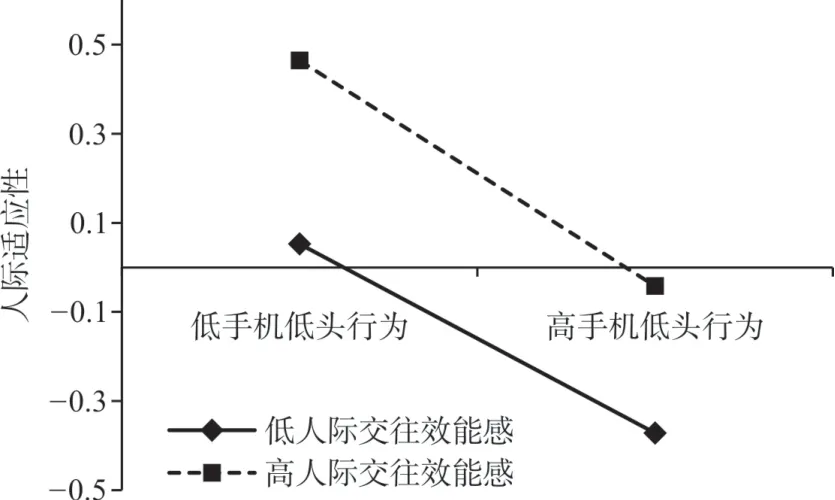

根據均值上下一個標準差將人際交往效能感(調節變量)分為高低兩組,考察在不同人際交往效能感水平上手機低頭行為對社交焦慮以及人際適應性的影響(即簡單斜率檢驗)。對于人際交往效能感較高和較低的大學生,手機低頭行為對社會焦慮的正向預測作用均顯著(simple slope=0.45,t=11.60,P<0.001;simple slope=0.30,t=9.32,P<0.001);高人際交往效能感個體的手機低頭行為對社交焦慮的正向預測作用相對更弱,見圖2。對于人際交往效能感較高和較低的大學生,手機低頭行為對人際適應性的負向預測作用均顯著(simpleslope=-0.25,t=-6.99,P<0.001;simple slope=-0.17,t=-5.81,P<0.001);低人際交往效能感個體的手機低頭行為對人際適應性的負向預測作用更為明顯,見圖3。

圖2 人際交往效能感在手機低頭行為和社交焦慮之間關系中的調節作用

圖3 人際交往效能感在手機低頭行為和人際適應性之間關系中的調節作用

3 討論

本研究以社交焦慮為中介變量、人際交往效能感為調節變量,構建了一個有調節的中介模型,該模型不僅回答了手機低頭行為“如何影響”大學生人際適應性的問題,而且對手機低頭行為在“什么條件”下對人際適應性的影響更顯著的問題做出了回應。研究結果表明,社交焦慮是手機低頭行為降低大學生人際適應性的重要內在因素,而且這一過程會受到人際交往效能感的調節。

3.1 手機低頭行為與人際適應性的關系 本研究發現大學生的手機低頭行為與人際適應性呈顯著負相關。這與以往手機成癮與人際適應性呈顯著負相關的研究結果間接一致[17]。手機低頭行為與手機成癮具有密切的關系[18-19]。所謂手機成癮,是指因手機使用不當而產生的心理與生理上的不適癥狀[20],測量評定更多基于病理學指標。手機低頭行為作為個體外在的一種行為表現更易被關注和發現,具有更強的現實意義。手機低頭行為水平高的個體其人際適應性更低。在人際交往中頻繁低頭的手機行為更容易降低大學生對外界的視覺、聽覺等注意,更難顧及人際交往過程中環境和他人的變化及互動,也從而更難滿足現實生活中自身交往需求和交往技巧能力的提升。手機低頭行為是大學生人際適應性的風險因素。以往調查也發現,當準大學生在脫離熟悉的人際環境,面對新環境時,對專業的滿意度較低、性格內向、與父母關系不融洽、與同學相處較差以及手機網絡成癮等因素使得他們的人際適應性較低[21]。許多大學生花費大量的時間在手機上,借助網絡社交軟件、網絡游戲進行虛擬交往,以此來擴大自身的社交空間,滿足自身的社交需求,或借助手機游戲、視頻等軟件逃避現實問題,消磨時間[17],更加增加了手機低頭行為。因此,對手機低頭行為進行直接干預,引導大學生學會感受現實人際交往中的良好回報,將有助于提升大學生的人際適應性。

3.2 社交焦慮的中介作用 中介效應分析表明,社交焦慮在大學生手機低頭行為與人際適應性間起部分中介作用,這說明手機低頭行為能通過社交焦慮間接影響人際適應性。在人際交往中,手機低頭行為水平高的個體更有可能體驗到社交焦慮,進而降低人際適應性。手機低頭行為水平高的個體通常更愿意采用非面對面方式進行社交,長期沉溺于虛擬世界,使得個體忽視現實社會交往,弱化其社會化水平[22],從而產生一種害怕與他人面對面交流,害怕受到別人負面評價的消極情緒,引發一定的社交焦慮[23]。社交焦慮水平較高者,在進行人際交往的過程中往往會選擇逃避或回避等方式,導致較差的人際適應性。因此,通過教育培訓和心理干預掌握一定的社交技能,可緩解手機低頭行為對人際適應性產生的不良影響。

3.3 人際交往效能感的調節作用 本研究表明,人際交往效能感不僅能夠在手機低頭行為與人際適應性的直接關系中起調節作用,而且能夠對“手機低頭行為-社交焦慮-人際適應性”這一中介鏈條起調節作用。從調節效應的位置來看,人際交往效能感調節了中介過程的前半路徑和直接路徑[24]。具體而言,與高人際交往效能感個體相比,低人際交往效能感個體的手機低頭行為對社會焦慮的正向預測作用更為明顯,而手機低頭行為對人際適應性的負向預測作用更加明顯。該結果表明,人際交往效能感能在手機低頭行為影響個體人際適應性的中介作用中起到保護性。高人際交往效能感的個體具有更高的情緒調節能力,在處理人際困擾時比較自信,且有較高的自我概念,在人際交往時也會表現的積極自信,從而能夠建立親密的人際關系[25]。因此,通過同步提升人際交往效能感能夠緩解手機低頭行為對大學生人際適應性的不良影響。

本研究提出的有調節的中介模型不僅揭示了手機低頭行為對人際適應性的內在機制,而且揭示了該機制的個體差異。研究結果對深化手機低頭行為與人際適應性的關系具有一定的理論意義,并對提高大學生的人際適應性具有一定的啟示和現實意義:①手機低頭行為具有很好的觀察性和預警性,重視手機低頭行為的干預,可以更早更好避免大學生消極的社會適應問題;②對手機低頭行為的大學生同步開展社交焦慮方面的心理輔導,從而緩解社交焦慮可能帶來的不利影響,更有效提升大學生的社會適應性;③重視大學生的人際交往效能感的調節作用,從大學生的人際交往效能感著手教育培訓和提升,以增強其保護作用,更有助于增強大學生人際交往的信心,提升大學生的社會適應性。