重新發現附近:慣常環境下的城市微旅行體驗研究

薛嵐 張靜儒 韓佳妍

[摘? ? 要]旅游活動往往發生于非慣常環境,是對日常生活世界的暫時性逃離。在大部分旅游定義中,非慣常環境或者異地性都是不可或缺的元素。文章通過對新興旅游活動——城市微旅行的探索性研究重新審視了這一傳統觀點。文章以上海城市微旅行活動的本地參與者為研究對象,通過參與式觀察和深度訪談等數據收集方法重點剖析了慣常環境中旅游體驗的實現方式以及游客參與其中的過程與意義。研究發現,城市微旅行的興起,消解了旅游活動與慣常環境的對立關系。有別于非慣常環境中的旅游體驗,城市微旅行將旅游活動嵌入慣常環境之中,參與其中的游客通過審視日常生活世界重建與周邊環境的聯結,重塑日常生活中的自我意識與身份認同。

[關鍵詞]慣常環境;城市微旅行;旅游體驗;日常生活

[中圖分類號]F59

[文獻標識碼]A

[文章編號]1002-5006(2023)05-0127-10

DOI: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2023.05.012

引言

體驗被許多學者認為是旅游活動的內核[1-2]。從現象學的意義上講,體驗強調主體的在場性,是主體“與世界、身體和他人建立聯系”的生命歷程[3]。這種聯系具有雙向性,是主體向環境主動嘗試和環境向主體施予作用的互動結果[4]。在此基礎上,謝彥君將旅游體驗定義為處于旅游世界中的游客在與其當下情境深度融合時所獲得的一種身心一體的暢爽感受[5]。這一定義中最值得注意的一點是,旅游體驗發生在獨立于日常生活世界的旅游世界里。謝彥君認為,雖然旅游作為一個看似具有開放性的人類行為,實際上是被構筑在一個相對封閉的世界中[6]。這個世界雖然可以看作是我們生活世界的延伸,但它在主體意義上有其明確的邊界,有著不同于日常生活世界的結構和規則。旅游者在這個與日常生活迥異的世界里思考、行動、感受,并生成意義。除了學術層面上的定義,技術層面上官方對旅游行為的統計也將“異地性”或“非慣常環境”作為區分旅游與其他休閑活動的核心特征之一,如世界旅游組織在對旅游進行操作性定義時強調,旅游活動是游客“到其慣常環境以外的其他目的地逗留不超過一年”的行為[7]。

然而隨著社會流動性的不斷增加,以及旅游新業態的不斷涌現,基于日常環境的休閑活動呈現出多樣化、場景化、沉浸化的趨勢,人們的日常生活與旅游活動之間的邊界也越來越模糊[8]。尤其是在新冠疫情的背景下,疫情防控的常態化約束著中長途旅游的發展,基于慣常環境的休閑旅游活動因其本地化形式賦予的便捷和安全,受到了越來越多的關注。其中,城市微旅行的興起即是這一趨勢的典型表現。城市微旅行最早在歐洲倫敦、巴黎、柏林等城市興起,被稱為都市行走之旅(urban walking tour)或城市行走(city walk),指在較短時間內(多為半天)以步行的方式游覽城市街區的活動,且參與者以本地居民為主[9]。此種旅游活動在2015年前后進入國內市場,首先在上海出現,于近幾年擴散到北京、廣州、南京等城市,成為城市文化深度旅游的代表[10]。本研究即以上海城市微旅行活動的本地參與者為研究對象,探究旅游體驗如何在慣常環境中成為可能,以及游客參與其中的體驗和收獲的意義。

1 文獻綜述

1.1 (非)慣常環境

自世界旅游組織將慣常環境這一概念引入旅游定義,國內外學界對于如何界定慣常環境一直有所爭議。在世界旅游組織的定義里,慣常環境對應的是個體常規生活的地理邊界[7]。在實踐中,人們通常以距離或行政區劃作為標準來劃定“慣常”與“非慣常”環境的邊界。但這一操作因其武斷性而遭到許多學者的批評與質疑[11]。如Smith指出,距離尺度的閾值劃定直接決定了部分類型的活動是否被納入或排除出旅游的外延,進而影響我們對旅游影響的評估[12]。在這個意義上,由誰決定以及如何決定“什么是旅游”便似乎成為了一種權力游戲。

因此,一些學者嘗試引入空間因素以外的其他因素來界定慣常環境。如Govers等借用地理學中的兩個重要概念——地方與空間的辯證關系,指出一個被認為慣常的環境,其要點不僅僅在于空間本身,更在于個體對該空間的意義建構,包括個體在其中的實踐、感受與想象[11]。從日常生活實踐的角度,張凌云將慣常環境劃分為3個部分:個體的日常工作(學習)環境、日常居住環境和日常人際交往環境[13]。陳海波則進一步提出了慣常足跡環境和慣常非足跡環境的概念[14]。前者是指個體日常生活主要的涉足或視線范圍,是慣常環境的核心;而后者對于個體來說是僅具備一定認知但尚未涉足的環境。因此,慣常環境的界定離不開主體性的介入。

隨著社會的變遷,慣常環境與非慣常環境之間的邊界也在不斷變化。在傳統社會中,個體的日常生活實踐往往被限制在特定空間范圍內,空間距離是人們建立熟悉感最重要的約束條件[15]。然而,在現代社會中,隨著社會(物理的和信息的)流動性的增加,個體慣常環境的范圍得到了極大擴展。一方面,第二居所、旅居等新興移動形式的出現,代表著個體慣常體驗的空間性延伸[16]。另一方面,網絡信息技術的高度發展,使遠方的世界以大眾媒體為中介侵入到個體日常感的建構過程,代表著個體慣常體驗的認知性延伸[17]。但這也帶來了如Giddens所說的“現實倒置”,即我們對世界和環境的熟悉感更多地不是建立在現實本身而是在媒體對其的表征之上,這最終導致現代個體的日常體驗與現實環境之間的聯系被慢慢消解[17]。此外,社會人類學家項飆也提出了“附近的消失”這一概念1,指出現代社會的快節奏生活以及建構于網絡的虛擬世界,使越來越多城市居民對周邊生活環境抱有陌生感。人們越來越關注自我和大世界,卻越來越對附近和城市的變化缺少關心。因此,慣常環境與非慣常環境之間的傳統二元對立關系開始受到挑戰2。

1.2 旅游體驗與(非)慣常環境

在大部分的旅游定義中,非慣常環境或者異地性都是不可或缺的元素[14]。相較慣常環境,非慣常環境更易帶給人新異性和非功利性的體驗[14]。而旅游本身就是體驗差異、追求愉悅的活動,是一種脫離日常性的特殊體驗。它讓旅游者逃離日常生活的束縛,踐行反轉的儀式(ritual of reversal)[18],眾多旅游體驗理論如Graburn的“神圣的旅程”(the scared journey),Turner的“閾限”(liminality),以及Jafari的“跳板隱喻”(the metaphor of the springboard),都是對這一特征的強調[18-20]。

但是,慣常環境是否就一定不能帶來非日常性體驗呢?在這一點上,人類學獨特的方法論提供了有益的啟示。傳統人類學雖然肇始于對異文化的研究,但當代人類學已將越來越多的精力轉向對本文化的批判理解。為克服因過度熟悉而造成的對本文化的麻木和遲鈍,陌生化(defamiliarization)成為了人類學的基本批評策略[21]。所謂陌生化,從字面意義上講,就是指把熟悉的事物變得陌生。黑格爾曾提出過“自動化-陌生化”這一二元對立概念,認為人們往往忽略那些我們假定已經熟悉的事物,但實際對它并不真的了解,因此“對于一個表象的分析……不外是揚棄它的熟悉的形式”[22]。陌生化可以看作是一種文化自反性的手段。陌生化的目的,即通過對常識進行分解和重估,以實現對我們的慣常思考和觀察方式進行刺激。

旅游者與人類學者的相似性,在很多研究中都被反復提及[23-24]。Urry和Larsen在《游客凝視》一書里就將人類學凝視看作游客凝視的變體之一[25]。持有人類學凝視的游客能夠通過觀光的方式,在意義和符號的歷史陣列中對自身進行定位,重構自身與環境之間的關聯。Urry和Larsen還指出,在后現代社會,游客凝視不再與日常生活相分離,它成為了后者的一部分[25]。游客凝視正在通過將家鄉地理的異域化(exoticized)消解著家與遠方的邊界[8]。本文所聚焦的城市微旅行,就是一種發生于慣常環境中的具有人類學意味的典型的游客凝視行為。

1.3 城市微旅行

城市微旅行是近年來在國內一二線城市興起的一種新興旅游業態,其對應的是英文語境中的“城市行走”。城市微旅行這一本土化名稱因迎合了“微時代”的文化潮流,而被國內大多數旅游從業者所接受和使用。“微時代”在中國的文化學起點往往被認為是“微博”的誕生,其所強調的“微”被認為是后現代社會的一種特征性文化要素,體現于個體碎片化的日常體驗和審美取向[26]。城市微旅行中的“微”也被認為是其區別于傳統旅游形式的核心特征。在時間特征上,城市微旅行充分適應了城市居民碎片化的生活作息,游覽時間遠低于傳統旅游類型(通常不超過半天);在空間特征上,城市微旅行往往以城市的某一空間片段(如小尺度的城市街區)為游覽對象,通過主題化解說重構城市形象,具有去景區化的傾向;在產品價格上,城市微旅行定價通常低于傳統旅游產品(多數路線不足百元),具有“微消費”的特征;在游客行為上,城市微旅行游客的參與決策往往具有即興性和無計劃性,參與動機以休閑、體驗與社交為主[27-29]。總體來說,城市微旅行是個體利用碎片化的“微時間”,在城市的“微空間”中進行即興“微消費”的一種具有后現代性特征的旅游方式。

當前,國外已有部分學者開始關注這一領域,并展開了實證研究[30-34]。這些研究認為,城市微旅行能幫助城市發展歷史感、地方感,凝聚城市認同,而游客在城市微旅行過程中也能發揮能動性,主動感知、體驗與思考,并重構其所在城市空間的意義。如Borer強調從感官角度研究城市生活的重要性,他認為個人或群體會調動視、聽、嗅、味、觸五覺和一切相關知覺,去感受及認知城市[31]。而有向導的城市微旅行應該被看作一種社會干預方式,它可以重新建構參與者對文化遺產的理解,啟發他們對日常城市生活中具歷史和紀念意義的景觀的思考[32];它可以使人們和地方聯結更緊密,培養更強的歸屬感[33];它也有助于增添城市的活力和真實性,并消除人們對城市的普遍誤解[9]。其中,城市微旅行的導游們扮演著“城市煉金師”(urban alchemists)的角色,他們通過神話、口述歷史等具有啟發性的故事,幫助參與者轉變對城市的陳舊印象,成為更好的城市居住者[34]。

總體來說,城市微旅行是一種適應現代都市生活的新型旅游方式,而學界對城市微旅行的研究尚處起步階段,特別是國內學者主要仍聚焦在其形式與內涵的討論上[27-29],缺少對城市微旅行的本土實證研究,也忽視了城市微旅行對傳統旅游形式的超越所帶來的理論價值。因此,本研究將以上海的城市微旅行活動為研究對象,從旅游體驗的視角出發,以慣常環境為理論切入點,探究旅游體驗是如何在慣常環境中成為可能,而游客又是如何在其中發掘體驗的過程和意義的。

2 數據收集與分析

上海是國內城市微旅行的興起之地,亦是發展最快、最為成熟的城市。在行業發展和產品經營上,上海有稻草人旅行、游俠客、上海城市考古、心城市、上海徒步光影等眾多提供城市微旅行產品的企業。在政策和配套服務設施上,上海市文化與旅游局自2018年陸續推出多條城市微旅行路線,開展“建筑可閱讀”活動,推進歷史建筑對外開放,鼓勵市民和游客漫步城市,深度體驗城市文化。鑒于上海城市微旅行行業的領先地位,本研究以上海為案例地開展調研。

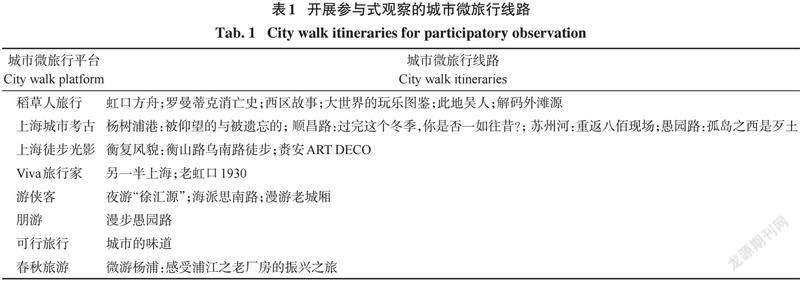

2020年10月—2021年7月期間,研究者采取參與式觀察、深度訪談和非正式訪談等多元數據收集方法對上海市多個企業的城市微旅行活動進行了深度調研。其中,通過參與式觀察共對市場上20條城市微旅行線路進行了跟蹤考察,涉及8個城市微旅行企業,主題涵蓋建筑(如大世界的玩樂圖鑒)、街區(如愚園路、順昌路、思南路)、主題文化(如城市的味道、羅曼蒂克消亡史)、歷史事件(如虹口方舟、重返八佰現場)等,如表1所示。研究者直接報名參與城市微旅行活動,以游客身份行走線路、聆聽講解,與解說員和其他游客非正式交流,并在參與完成后記錄行程中值得關注的細節,共形成約2萬字的觀察筆記。

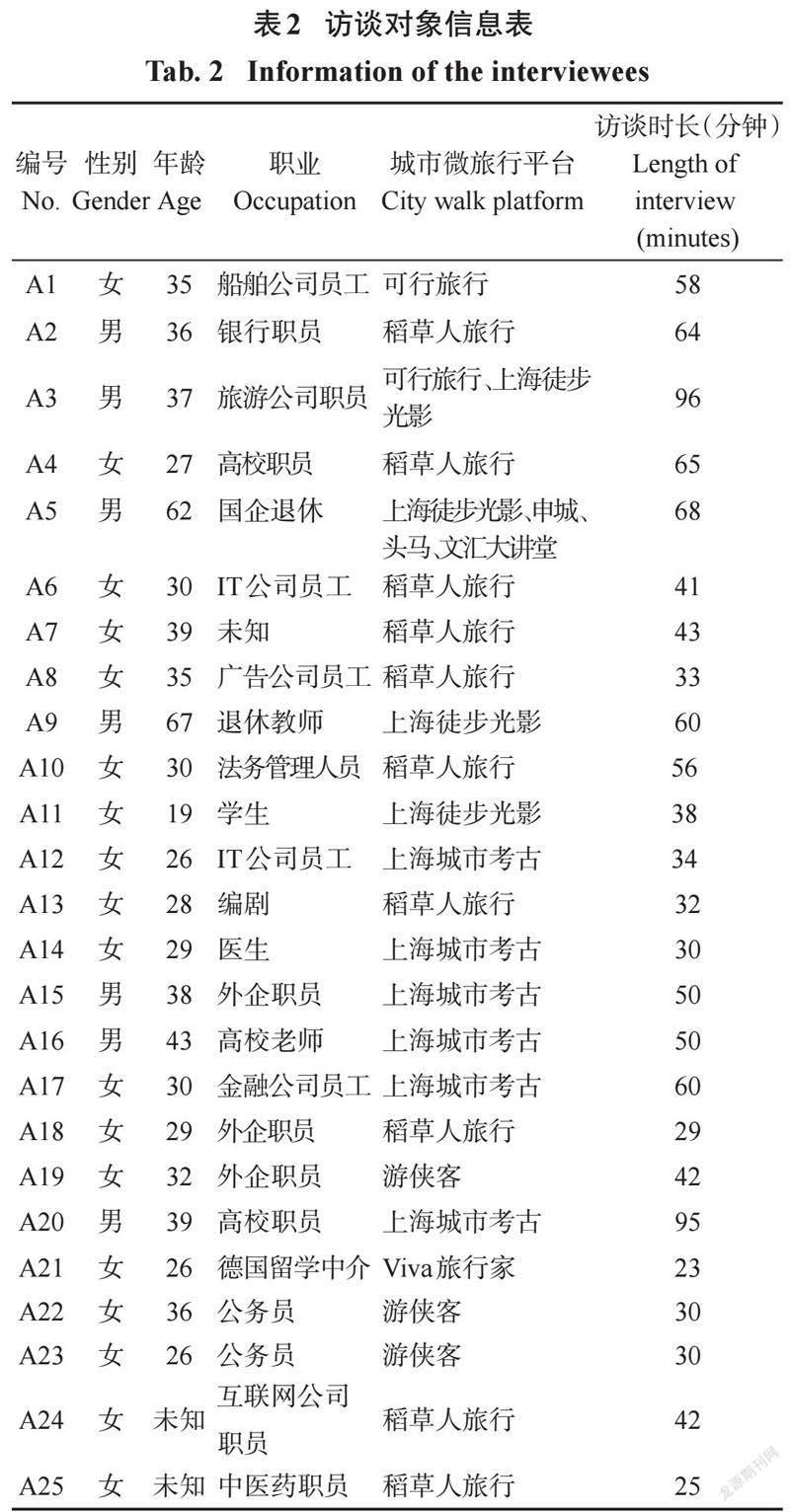

此外,研究者通過立意抽樣和滾雪球抽樣的方式對25名參與城市微旅行活動的本地居民進行了深度訪談,涵蓋不同企業、職業和年齡段的游客,訪談時長從20至100分鐘不等。訪談對象皆為上海本地居民或在上海生活10年以上的外來移民,其中,本地居民21人,居住10年以上的外來移民4人。訪談對象的性別、年齡、職業、參與微旅行活動的平臺以及訪談時長如表2所示。訪談問題分為3個模塊:首先是訪談對象的個人情況,涉及工作、興趣愛好、在上海的生活經歷、對上海的認知等;其次是訪談對象參與城市微旅行活動的體驗,涉及參與動機、旅游線路、解說體驗、與日常生活的區別、與異地旅游活動的區別、印象深刻的體驗等;最后是訪談對象參與城市微旅行活動的前后變化,包括個人生活狀態、生活觀、價值觀,以及對上海城市的看法/感情等。經得受訪者同意,訪談者對訪談全程進行錄音,并在訪談結束后轉化成文字稿,共獲取訪談文字稿約18萬字。此外,研究者還對10位城市微旅行線路解說員進行了正式訪談,訪談文本作為補充資料,用于進一步了解城市微旅行游客的群體特征以及游客的參與動機與體驗。

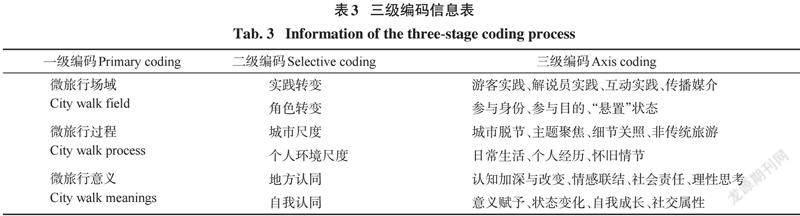

本研究采用質性研究中經典的迭代分析范式(iterative analysis)[35],將數據分析貫穿整個研究過程。在數據收集階段,通過參與式觀察和正式/非正式訪談,研究者得以持續觀察和總結城市微旅行活動的特征,使數據收集與反思批判之間實現協商互動,并形成詳細的田野筆記;數據收集完成后,研究者進一步對所有訪談文字稿、田野筆記以及觀察筆記進行整理與多級編碼(表3),最終歸納出城市微旅行特征的3個維度,分別為場域、過程和意義,并將其與非慣常環境下的旅游體驗進行比對。以下研究發現將對3個維度進行詳細討論,慣常環境與非慣常環境的旅游體驗對比將在研究結論部分展開。

3 研究發現

3.1 城市微旅行場域:嵌入日常生活的旅游世界

對于現代城市居民,日常生活是常規的,瑣碎的——相較于傳統社會具體而意味豐富的每日生活(daily life),現代社會的日常生活(everyday life)是機器般、單調乏味的 [36]。身處其中的居民往往因為習慣而忽視日常生活所展開的環境與細節,將其視為一種背景和必然,正如一位受訪者所言:“你平時就不大會去在意的這樣一個場景……(平時通過一個街道)其實不大會關注周圍發生了什么樣的事。”(A11)傳統旅游活動為了打破日常生活的單調節奏和熟悉感,采取在空間上遠離日常世界的方式賦予參與者獨特、新奇的體驗。而城市微旅行活動則通過一系列儀式化的旅游實踐,使日常世界成為游客凝視的對象,實現人類學意義上的“陌生化”,從而構建出一個嵌入日常世界中的旅游場域。

具體來看,微旅行活動通過劃定出獨立且整體的時間片段,以城市漫步、駐足、凝視、聆聽、提問、思考等非慣常實踐方式,區別于工作、學習、通勤、社交等日常生活實踐,使旅游活動在慣常環境中得以發生。根據對多條線路的觀察和參與者訪談,研究者發現城市微旅行是一個極具儀式化的旅游活動,通過行前破冰、行中問答、行后感悟分享等環節調動游客的主體性和參與感;通過講解手冊、舊照片、舊物件、老音樂等符號化手段營造跨越時空的共同在場。這些實踐形成一種分隔儀式,使參與者從原本正常、穩定的生活世界和社會結構中分離出來,進入一個暫時的、反結構的閾限狀態。以上實踐的發生離不開解說員在線路安排和解說內容方面的精心設計與全程引導,正如一位受訪者所言:“領隊給我的感覺是我們兩個是同處在舞臺上的人,然后我們在共同完成著旅行這樣一個舞臺。”(A8)因此,與異地旅游所強調的環境改變不同,城市微旅行更強調解說員引導下的實踐改變。

借助于日常生活向旅游活動的實踐轉變,城市微旅行游客完成了角色轉變,從一名日常生活的參與者轉變為觀察者,改變其對日常環境習以為常的態度,如一位訪談對象提到:“其實我以前就住在附近或者工作(在附近),我從來沒有想到原來這個地方會有這么多故事,今天通過你的解說,突然就知道了很多不同的東西。”(A22)伴隨著參與者的角色轉變,城市環境從生活背景轉變為觀察對象,城市行走也從達到目的的過程轉變為目的本身,如多名受訪者提到:“因為我們平時走在路上都會有一定的目的性,就是這個街道并不是本身的目的而只是一個過程,只是要穿過去從而到達你的終點……但是當我們把這個街道本身作為一個目的的時候,我們就能去仔細地剖析它。”(A13)借助這種與日常生活分離的觀察者角色,城市微旅行參與者暫時擺脫了社會結構賦予他的身份象征和社會聯結,成為“存在于非正常時間中的非正常人”[37],從而進入一種身份上模棱兩可(betwixt and between)的“懸置”狀態[18]。如一名訪談對象提到:“我是更傾向于把(微旅行)理解為某種社會實踐,就是我是作為某種社會實踐的參與者……一個知識的接收者,以及吸收者,然后把他們在腦子里進行一個綜合和思考。不像是城市居民,但也不是很像一個純粹的旅游者。”(A8)

3.2 城市微旅行過程:重構日常環境的多重關聯

在現代社會大規模城市更新和快速生活節奏的包裹之下,久居其中的城市居民一定程度上經歷著與周邊環境的失聯和脫節。一方面,快速的城市變遷使許多屬于這個城市的歷史印跡被不斷拋下,造成本地居民對所居城市的懷疑和不適。他們目睹或親身經歷了老居民區的拆除,與之相關的生活方式、回憶甚至是城市的獨特氣息失去根基,如有訪談對象提到:“老城廂都拆完了,這是整個上海她原來的底蘊。”(A15)另一方面,作為改革開放的橋頭兵,上海在過去40年里承接了大量涌入的外來移民,帶來的人口結構變化讓本地居民有一種格格不入的感覺:“日常生活中接觸到的人更多的都是一些上海以外的人,他們在上海求學之后留在了上海工作,而上海的本地人就是感覺在逐漸地被稀釋掉。”(A6)

城市微旅行活動為參與者提供了一個重新認識所在城市和日常環境的契機,使參與者在解說員的帶領下發掘城市的角落和細節,聆聽它們的過往與現在,重構與周邊環境的關聯(environmental connectedness),具體體現在城市尺度和個人環境尺度兩個層面。從城市尺度來看,城市微旅行使參與者在移步換景間加深了對上海這座城市的理解:“感覺對上海的歷史更加了解,建筑和街區的故事,還有上海一直以來貫徹的海納百川的理念。”(A11)與異地旅游活動聚焦于著名的景點和吸引物不同,城市微旅行往往刻意避開著名景點,如上海城市考古的線路“順昌路:過完這個冬季,你是否一如往昔?”帶領游客探索即將拆遷的順昌路居民區。“外灘背面:其實還有另一個外灘”刻意避開了外灘沿江的區域,選擇外灘背面的市民生活空間等。正是對這些尋常巷陌而非熱門區域的探索,讓參與者對城市的了解不再浮于表面,而是更加系統和深刻。與異地旅游相比,受訪者認為微旅行更加“有特色”“有深度”“沒有太強的功利性”并能“學到很多東西”(A6、A13);驚訝于“一棟非常不起眼的小樓,背后有那么多的故事。”(A21)此外,解說員采用的主題化線路、故事講解、空間聚焦、細節關照等解說策略進一步促進人與環境聯結的建立,如有受訪者談到:“它不會像平時也是只是路過那樣,然后就沒有什么直接性的聯系,但是現在我和這些地方不管是建筑也好,還是這邊的生活的居民也好,其實是被一個個故事聯系在一起了,然后我會和這邊有一些聯結。”(A14)

個人環境尺度方面,城市微旅行活動能夠幫助參與者實現與個人成長經歷和生活環境的聯結,尤其是去到自己生活過的區域,會產生很強的代入感。借助解說員的系統講解,城市微旅行活動對個人本已麻木的日常環境進行分解和內容填充,達到重新認識環境的目的:“因為我之前小的時候走這條路,就覺得這條路挺漂亮的……(解說員)會跟你講這邊都有什么故事,感覺我還真有一種重新認識這塊地方的感覺。”(A17)即便不是自己以往的居住環境,相同類型的生活方式也會讓參與者勾起滿滿的回憶:“經過一些社區看到很多老一輩的人,還是延續著以前那種鄰里的熱情、互幫互助,很懷念這種氛圍(從前的生活氛圍)。”(A6)行走過程中,解說員也會引導游客關注偶遇的日常生活符號,如傳統美食(阿姨奶茶、力波啤酒、正廣和汽水)、老物件(老虎灶、棕繃、旗袍)、街道景物(小店、水井、門窗、石碑、地界)等,激起他們強烈的記憶共鳴和懷舊情緒。Tuan認為,懷舊是戀地情結的核心要素之一[38],城市微旅行將個人與過往生活緊密聯系起來,在持續向前的城市變遷中為個人提供了歇腳和回溯的時空,牢固了其在城市生活的根基。因此,與非慣常環境的旅游體驗強調對未知世界的探索不同,城市微旅行體驗強調對日常生活環境的“再熟悉化”,既包含對當下生活環境的再熟悉,也包含對過往生活環境的再聯結。

3.3 城市微旅行意義:重構現實狀態的身份認同

傳統旅游研究認為,旅游活動發生于非慣常時空,通過與日常世界拉開距離,重新賦予日常生活意義[11]。而發生于慣常環境的城市微旅行,雖然具有時間和空間上的局限性,憑借其深度的文化體驗及與日常環境的多重關聯,仍然帶給游客多重意義,重塑其在日常生活中的身份意識,即包括與所在城市的地方認同,也包括自我意識喚醒后的自我認同。此外,與日常生活的不可分割性,也體現在城市微旅行所提供的社交、學習、靈感啟發等機會,為參與者帶來更加多元化的價值體驗。

關于地方認同,人文主義地理學家認為地方是被人的意義與情感所建構的產物,日常生活中個體與地方之間的情感聯結被認為是人們“在世”(being in the world)的方式[38-39],與異地旅游對日常生活的逃避不同,城市微旅行使參與者重新審視日常環境,通過了解以致認同,正如一名受訪者分享其參與活動后的感受:“和城市的距離更近了,更了解這座城市了,更屬于這座城市了。”(A7)對于土生土長的上海人來說,城市微旅行是一次情感加深的過程:“不僅僅是一個我家所在的地方,還是一個我祖祖輩輩生活的這樣的一個地方。”(A6)而對于定居多年的新上海人來說,也轉變了一些偏見和看法,更加認可上海:“不是我想象的那種冷漠的、疏離的、無情的那種水泥森林,也有它溫情的一面。” (A13)對于城市的身份認同還展現在行動上,如有受訪者表示,城市微旅行讓他們更愿意在日常生活中展現作為上海人本地的特征,如常說上海話。

此外,城市微旅行在認知上激活了參與者作為生活于地方中的行動者的主體性和能動性。通過將旅行設置在城市變遷的議題下,解說員傳達出對城市發展的擔憂和責任,無形中感染了游客:“(解說員)給我的感覺很有社會責任感……可以感覺到一個比較濃厚的那樣的一種憂患意識,他是真的在為上海的這座城市的一些街道的消失去而感到擔心。”(A12)通過對普通居民小區,包括待拆遷小區的走訪和考察,參與者近距離接觸到被現代城市發展裹挾中的普通居民生活,開始認真思考城市發展與保護的平衡,而這種思考因為城市微旅行的系統性解說變得更具理性,如一位訪談對象發問:“要有一種比較良性的看待城市發展的方式,如果它是不好的現象,它為什么會造成這樣不好的現象?有沒有改善的方法,或者說它的將來會不會變得更好?大家不能一直停留在批判或對現狀的抱怨,這其實也是無濟于事的。”(A12)

自我認同方面,城市微旅行強化了參與者的主體意識,使個體積極調用自反性(reflexivity)以重新獲得對生活的支配感,從而改變其活動結束后的行為意識。現代性和城市化所帶來的高強度工作節奏使個體的生活高度程式化,從而長期處于“未反思的遷就”(unreflective accommodation)狀態,擠占了自我意識的空間[40]。而城市微旅行通過對日常生活的觀察和思考,使參與者認識到自己才是社會生活的主體,而非被結構化的客體。這種自我意識體現在對生活節奏和內容的把控上,如刻意放慢生活的腳步:“通過這次旅行我覺得生活節奏可以稍微放慢一點,不會急著趕各種各樣的事情。給自己充足的時間。”(A11)如對生活環境細節的留意和關注:“從不同的角度去留意一下建筑”“(解說員)說完(陰井蓋)以后,我看了一個星期的陰井蓋。” (A17)一些受訪者體會到普通居民生活中“日常性”的價值,開始思考人生的意義,將目光投向過好當下生活:“人生總是會有一些缺憾的事情,但是經過微旅行,看得比較多了,就覺得自己和這個社會相比,好多了,就是應該要知足,不應該再有更多的失望,應該隨遇而安……”(A19)

此外,對一些受訪者而言,城市微旅行的過程和目的并不局限于休閑和放松的范疇,而是與工作、學習,社交緊密相連,嵌入個體的生活情景之中,促進自我成長與進步。如一位大學思政課老師通過參與城市微旅行豐富課堂案例,積攢實地考察線路;一名城市微旅行愛好者通過參與活動積攢照片素材,用于未來的書籍出版;一名編輯將城市微旅行作為觀察生活、激發創作靈感的重要渠道。“只有你親身實地去體驗場景,然后你才會把自己想象成是在那里長期活動的人物,這樣的話你跟你筆下的人物就會有一種共情,所以你就可以有能力去塑造出他們的生活環境,或者說他們比較全面的人物性格。”(A13)更為普遍的是,城市微旅行為參與者提供了一個優質的社交平臺:“交到幾個好朋友,大家經常約city walk,都是這方面的愛好者,活動散了再約出來吃個飯喝個酒。”(A6)總之,城市微旅行是一個關懷城市和關懷自我的過程,是一個與現實生活緊密相連的過程。

4 結論與討論

旅游往往被認為是暫時離開慣常環境的活動,即游客“從熟悉的地方,到遙遠的地方,再回到熟悉的地方”的過程[41]。本研究通過對城市微旅行的研究重新審視了這一傳統觀點,并指出城市微旅行的興起,消解了旅游活動與慣常環境的對立關系。城市微旅行所提供的旅游產品往往是以城市的某一空間片段為對象。對本地居民來說,這一空間片段是其本身的生活或通勤空間(即慣常足跡環境),抑或是其較少(或尚未)涉足但與其日常生活相似、具備一定心理熟悉感的空間(即慣常非足跡環境)。因此,在城市微旅行中,旅游體驗的實現并未脫離熟悉的日常生活世界,而是嵌入其中。與傳統的城市休閑散步不同,城市微旅行參與者在解說員的引導下,借助一系列有別于日常生活的旅游實踐(如漫步、駐足、凝視、聆聽、提問、思考等),踐行人類學意義上的“陌生化”,實現從日常生活參與者到旅游者的身份轉變,使旅游活動在慣常環境中得以實現。

與傳統的異地旅游體驗相比,城市微旅行中的旅游體驗呈現出諸多特點和差異。簡單來說,非慣常環境中的旅游活動表現在游客通過遠離瑣碎的日常生活,尋找遠方的中心(center out there)并覓求生命的意義和存在的本真[41-42];而城市微旅行則將旅游世界嵌入慣常環境之中,參與其中的游客通過審視日常重建與周邊環境的聯結,重塑日常生活中的自我意識和身份認同(圖1)。因此,如果說非慣常環境下的旅游體驗是理想的、批判的、徹底的和出世的,慣常環境下的城市微旅行體驗則是現實的、折中的、溫和的和入世的。如果說傳統的異地旅游是對現代生活的拒斥,城市微旅行則代表著對生活狀態的積極應對,賦予參與者重新獲得在所在城市生活下去的信心和確定性。

因此,本研究認為城市微旅行的核心意義即在于使個體重新發現慣常環境的價值,重構其與慣常環境的關聯。慣常環境既是空間意義上的概念,也是心理意義上的概念。一方面,快速的城市變遷使得客觀的城市環境不斷被更新,身處其中的本地居民逐漸失去了與慣常環境的聯結。另一方面,慣常的心理體驗往往意味著未反思的遷就,即高度程式化的生活方式帶來的對自我意識空間的擠占、對日常生活和周圍環境的麻木[40]。而現代性和城市化引起的現代社會加速使這種心態變得更加突出。此外,網絡信息技術和大眾媒體的發展所帶來的現實倒置和附近的消失,把遠方世界變得熟悉的同時,也在不斷消解著我們與周圍環境的關聯。現代都市中的個體熱衷于追求“詩和遠方”,而慣常環境和日常生活的價值則逐漸被忽視。本研究所關注的城市微旅行既是應對這一問題的反結構實踐。在城市微旅行的場域中,游客在解說員的引導下將慣常環境從生活背景轉變為觀察對象,通過對日常生活進行人類學意義上的凝視,挖掘日常環境的細節與背后的故事,從而實現對慣常環境的“重新發現”,進而抵抗附近的消失。雖然面對現代社會的諸多問題,旅游終歸是保守而非革命性的[43],但它的存在體現出參與者的主體性和能動性。本研究發現,城市微旅行帶給游客的意義不僅是旅游世界中的暫時滿足,而是延續到日常生活世界,重塑其行為意識和生活態度。

誠然,城市微旅行對其參與者的積極意義是顯而易見的,但其存在也并非無可辯駁。例如,城市微旅行將漫步都市的活動包裝成為商品進行售賣(游客需要付費參加),體現出其亦難逃資本主義籠罩下現代商品交換的命運。此外,城市微旅行在多大程度上打擾了被觀察和被凝視的城市居民,還有待進一步觀察。雖然與陌生人共處是城市生活有別于鄉村生活的基本特征[44],但城市居民對生活私密性的重視和難以從微旅行獲取任何經濟利益的現實,也增加了其對微旅行活動的敏感性和排斥性。再次,參與城市微旅行的游客也并非完全是精神層面上的追求,他們也兼具世俗化的愛好和目的,如健身、放松、娛樂等。因此,本研究對其旅游體驗的刻畫具有一定的片面性,未來研究應考慮從其他方面探索城市微旅行作為旅游體驗的特征與意義。

本研究還希望指出“慣常環境”這一概念在理論和實踐上的復雜性。一方面,關于慣常環境與非慣常環境的劃分不僅與空間尺度有關,還與主體性的介入有關。而在不同的語境中,主體對于環境的熟悉感具有一定的動態性和相對性。如在城市微旅行中,游客往往是在城市尺度上重構其環境關聯與地方認同,所以在這一語境下,其慣常環境的尺度是城市本身。但在其他語境下,這一尺度則可能發生變化。另一方面,既然城市微旅行使得旅游活動在慣常環境得以實現,那么應該如何區分旅游世界與日常生活世界呢?答案也許并不在于非慣常環境,而在于“非慣常體驗”。這也是未來關于旅游體驗“非慣常性”探討可以繼續深入的話題。

參考文獻(References)

[1] 謝彥君. 旅游的本質及其認識方法——從學科自覺的角度看[J]. 旅游學刊, 2010, 25(1): 26-31. [XIE Yanjun. On the essence of tourism and its way of cognition— Viewing from the perspective of the discipline itself[J]. Tourism Tribune, 2010, 25(1): 26-31.]

[2] 樊友猛, 謝彥君. “體驗”的內涵與旅游體驗屬性新探[J]. 旅游學刊, 2017, 32(11): 16-25. [FAN Youmeng, XIE yanjun. An exploration of experience connotations and tourist experience characteristics[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(11): 16-25.]

[3] 莫里斯·梅洛-龐蒂. 知覺現象學[M]. 姜宇輝, 譯. 北京: 商務印書館, 2001: 134. [MERLEAU-PONTY M. Phenomenology of Perception[M]. JIANG Yuhui, trans. Beijing: The Commercial Press, 2001: 134.]

[4] 羅伯特·B·塔利斯. 杜威[M]. 彭國華, 譯. 北京: 中華書局, 2014: 68-73. [TALLIS R B. On Dewey[M]. PENG Guohua, trans. Beijing: Zhonghua Book Company, 2014: 68-73.]

[5] 謝彥君. 基礎旅游學(第三版)[M]. 北京: 中國旅游出版社, 2011: 242. [XIE Yanjun. Tourism Studies (the 3rd Edition)[M]. Beijing: China Tourism & Travel Press, 2011: 242.]

[6] 謝彥君, 謝中田. 現象世界的旅游體驗:旅游世界與生活世界[J]. 旅游學刊, 2006, 21(4): 13-18. [XIE Yanjun, XIE Zhongtian. Tourist experience in the tourist world: A study in the perspective of phenomenology[J]. Tourism Tribune, 2006, 21(4): 13-18.]

[7] UNWTO. Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework 2008 [Z]. Luxembourg, Madrid, New York, Paris: Eurostat, OECD, United Nations World Tourism Organisation and United Nations Statistics Division, 2010: 1; 10.

[8] LARSEN J. De-exoticizing tourist travel: Everyday life and sociality on the move[J]. Leisure Studies, 2008, 27(1): 21-34.

[9] HOLTON W. Walking tours for teaching urban history in Boston and other cities[J]. OAH Magazine of History, 1990, 5(2), 14-19.

[10] 沈莉. 對發展城市微旅行的思考[N]. 中國旅游報, 2020: 003. [SHEN Li. Reflections on the development of urban micro-tourism[N]. China Travel Gazette, 2020: 003.]

[11] GOVERS R, VAN HECKE E, CABUS P. Delineating tourism: Defining the usual environment[J]. Annals of Tourism Research, 2008, 35(4): 1053-1073.

[12] SMITH S. How far is far enough? Operationalizing the concept of “usual environment” in tourism definitions[J]. Tourism Analysis, 1999, (4):137-143.

[13] 張凌云. 旅游學研究的新框架:對非慣常環境下消費者行為和現象的研究[J]. 旅游學刊, 2008, 23(10): 12-16. [ZHANG Lingyun. A study on consumers behavior and phenomenon under unusual environment[J]. Tourism Tribune, 2008, 23(10): 12-16.]

[14] 陳海波. 非慣常環境及其體驗: 旅游核心概念的再探討[J]. 旅游學刊, 2017, 32(2): 22-31. [CHEN Haibo. Unusual environment and the experience thereof: Further discussion on core concepts of tourism[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(2): 22-31.]

[15] USHER R. Putting space back on the map: Globalisation, place and identity[J]. Educational Philosophy and Theory, 2002, 34(1): 41-55.

[16] 王金蓮, 蘇勤, 吳驍驍, 等. 旅游地理學視角下第二居所旅居研究[J]. 人文地理, 2019, 34(1): 90-98. [WANG Jinlian, SU Qin, WU Xiaoxiao, et al. Research on second home sojourn: A review from tourism geography perspective[J]. Human Geography, 2019, 34(1): 90-98.]

[17] GIDDENS A. Modernity and Self-identity[M]. Cambridge: Polity Press, 1991: 27.

[18] GRABURN N H H. Tourism: The sacred journey[M]//SMITH V. Hosts and Guests (the 2nd Edition). Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1989: 21-52.

[19] TURNER V. The Ritual Process: Structure and Anti-structure[M]. London: Routledge & Kegan Paul, 1969: 94-95.

[20] JAFARI J. Tourism models: The sociocultural aspects[J]. Tourism Management, 1987, 8(2): 151-159.

[21] MARCUS G E, FISCHER M M J. Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Moment in the Human Sciences[M]. Chicago: University of Chicago Press. 1999: 137.

[22] 黑格爾. 精神現象學(上卷)[M]. 賀麟, 王玖興, 譯. 北京: 商務印書館, 2017: 20. [HEGEL G W F. The Phenomenology of Mind(Vol. 1)[M]. HE Lin, WANG Jiuxing, trans. Beijing: The Commercial Press, 2017: 20.]

[23] GALANI-MOUTAFI V. The self and the other: Traveler, ethnographer, tourist[J]. Annals of tourism Research, 2000, 27(1): 203-224.

[24] CRICK M. The anthropologist as tourist: An identity in question[M]//LANFANT M F, ALLCOCK J B, BRUNER E M. International Tourism: Identity and Change. London: Sage, 1995: 205-223.

[25] URRY J, LARSEN J. The Tourist Gaze 3.0[M]. London: Sage, 2011: 20.

[26] 王德勝. “微時代”的美學[J]. 社會科學輯刊, 2014(5): 162-167. [WANG Desheng. The aesthetic in “Micro Era”[J]. Social Science Journal, 2014(5): 162-167.]

[27] 王乃舉. 微旅游維度架構探討[J]. 旅游學刊, 2016, 31(12): 115-125. [WANG Naiju. Constructing a multi-dimensional framework of micro-tourism[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(12): 115-125.]

[28] 陳嬌. 微旅游理論與實踐研究[D]. 成都: 西南民族大學, 2016. [CHEN Jiao. Research on the Theoretical and Practical of Micro-tourism[D].Chengdu: Southwest Minzu University, 2016.]

[29] 傅遠柏. 寧波微旅游市場需求分析及其發展對策研究[J]. 寧波大學學報(人文科學版), 2015, 28(3): 91-95. [FU Yuanbo. Demand analysis of and strategies for micro-tourism of Ningbo[J]. Journal of Ningbo University (Liberal Arts Edition), 2015, 28(3): 91-95.]

[30] MARKWELL K, STEVENSON D, ROWE D. Footsteps and memories: Interpreting an Australian urban landscape through thematic walking tours[J]. International Journal of Heritage Studies, 2004, 10(5): 457-473.

[31] BORER M I. Being in the city: The sociology of urban experiences[J]. Sociology Compass, 2013, 7(11): 965-983.

[32] WANG C, KAO Y. Re-assembling the memorial landscape: The politics of walking tours in Taipei[J]. International Journal of Heritage Studies, 2017, 23(10): 1002-1016.

[33] BARLETT P F. The Emory University campus walking tour: Awakening a sense of place[J]. International Journal of Sustainability in Higher Education, 2002, 3(2): 75-76.

[34] WYNN J R. City tour guides: Urban alchemists at work[J]. City & Community, 2010, 9(2): 145-164.

[35] MILES M B, HUBERMAN A M. Qualitative Data Analysis: An Expanded Source Book[M]. Thousand Oaks: Sage. 1994: 12.

[36] 吳飛. “空間實踐”與詩意的抵抗——解讀米歇爾·德塞圖的日常生活實踐理論[J].社會學研究, 2009, 24(2): 177-199; 245-246. [WU Fei. “Social practice” and poetic resistance: On Michel de Certeaus theory of the practice of everyday life[J]. Sociological Studies, 2009, 24(2): 177-199; 245-246.]

[37] 埃德蒙·利奇. 文化與交流[M]. 郭凡, 鄒和, 譯. 上海: 上海人民出版社, 2000: 80. [LEACH E. Culture and Communication[M]. GUO Fan, ZOU He, trans. Shanghai: Shanghai Peoples Publishing House, 2000: 80.]

[38] TUAN Y F. Topophlia: Study of Environmental Perception, Attitudes and Values [M]. New York: Columbia University Press, 1990: 99.

[39] RELPH E. Place and Placelessness[M]. London: Pion London, 1976: 1-6.

[40] COHEN S, TAYLOR L. Escape Attempts: The Theory and Practice of Resistance in Everyday Life[M]. New York: Routledge, 2003: 47.

[41] TURNER V. The center out there: Pilgrims goal[J]. History of Religions, 1973, 12: 191-230.

[42] GRABURN N. Secular ritual: A general theory of tourism[M]//SMITH V, BRENT M. Hosts and Guests Revisited: Tourism Issues of the 21st Century. New York: Cognizant Communication Corporation, 2001: 42-50.

[43] VAN DEN ABBEELE G. Sightseers: The tourist as theorist[J]. Diacritics, 1980, 10: 2-14.

[44] JACOBS J. The Death and Life of Great American Cities[M]. New York: Vintage, 1961: 29-30.

[基金項目]本研究受上海市社科規劃課題“都市文化深度旅游教育功能的效果測評及提升策略研究”(2020EGL016)資助。[This study was supported by a grant from Social Science Planning Project of Shanghai (to XUE Lan) (No. 2020EGL016).]

[作者簡介]薛嵐(1986—),女,河南洛陽人,副教授,研究方向為旅游目的地管理、旅游地理,E-mail: lanxue@fudan.edu.cn; 張靜儒(1990—),男,四川自貢人,青年副研究員,研究方向為背包旅行、生活方式移民、無障礙旅游,E-mail: jingru_zhang@fudan.edu.cn,通訊作者;韓佳妍(2000—),女,上海人,本科生。

Abstract: Tourism is often considered as a temporary escape from the everyday environment. Many classic theories including Graburns “the scared journey”, Turners “liminality”, and Jafaris “metaphor of the springboard” stressed on the separation of the tourist world from the everyday world. UNWTO defined tourism as activities that are undertaken in the unusual environment, and “unusual environment” is an integral element in most definitions of tourism. However, in modern society, the boundary between the usual and unusual environment becomes increasingly blurred due to the rise of human mobility in both space and time, and the emergence of the cyber world. People who live in the cities become detached from their usual environment, resulting in the “disappearance of the neighborhood”. Meanwhile, city walk activities become popular in Chinas big cities like Shanghai, Guangzhou, Nanjing, etc. The activity is usually a half-day local walking tour that is led by a knowledgeable local guide, with participants mostly local residents. The emergence of the city walk activity challenges the traditional view that tourism should happen in an unusual environment. In this study, we will attempt to understand how such a form of tourism happens and what people experience and can get from participating in it. Taking city walk activities in Shanghai as the case, this study analyzes the mechanism of tourism experience in the usual environment and the processes of meaning-making of tourists in these tours. The data collection included participant observations in 20 city walk tours and 25 in-depth interviews with city walk participants. We also did 10 in-depth interviews with tour guides. With three-stage coding, we identified three themes as related to the city walk experience: The field, the process, and the meanings. The study finds that through a variety of ritual practices organized by tour guides, city walk activity enables the tourist world embedded in the everyday world. During the walking process, tourists apply the strategy “defamiliarization-refamiliarization” to re-examine the world of everyday life and relink their relationship with the surrounding environment. The city walk experiences help participants reconstruct their identities in everyday life, including place identity with the city and self-identity with self-awareness. Overall, the study finds that the city walk experience can help urban residents rediscover and reconnect to their surrounding environment which they have overlooked in the fast-paced urban environment. The study contributes to the literature by challenging the traditional view of the separation of the tourist world from the everyday world. The study also responds to the usual and unusual environment debate in the tourism field, and suggests that “usual/unusual experience” may provide an alternative explanation of the dichotomy.

Keywords: usual environment; city walk; tourism experience; everyday life

[責任編輯:劉? 魯;責任校對:鄭? 果]