浙江平湖電影文化“在地性” 初探

林浩天 李亦中

平湖市為浙江省嘉興市轄縣級市,地處杭嘉湖平原,與上海市金山區接壤。從地域上看,平湖市所處的杭嘉湖地區作為地理概念,歷來與上海有著千絲萬縷的聯系,形成一個經濟與文化層面共同體。在行政區劃上,盡管平湖市隸屬浙江省,但由于其地理位置的原因,本地語言、文化及社會經濟發展都與上海有著深入的互動。就電影而言,“摩登上海” 早在20世紀初就已經對平湖地區產生重要影響。由于地緣上親近,使得平湖在復刻“摩登上海” 以及發掘地域性資源之間摸索前行。

在社會變遷中, 平湖電影業在場所和受眾兩方面呈現出獨特的“在地性”。早在民國年間,平湖的電影放映活動與影迷群落,已體現出平湖電影文化與 “摩登上海”的關聯。此后,平湖籍電影人程步高加盟明星影片公司,成為中國電影史上一位重量級人物。坐落于平湖南河頭,名列江南六大廳堂之一的莫氏莊園,曾蒙上海電影制片廠及全國各大制片廠青睞,在國產電影長廊中留下了自己的印跡。進入21世紀,伴隨全國電影院線制改革,平湖在引入上海商業院線的同時,由于地理區位及縣城受眾的特異性,凸現出某種 “縣城困境”,值得探究。

一、從 “小上海” 到莫氏莊園:平湖電影文化建構

平湖電影文化建構過程中,由于地域、語言、社會風俗等方面與上海相近,使得兩地之間形成相似的身份認同,因而在時間維度上,平湖電影文化常被定位于和上海相比的 “前階段”。美國社會學家帕森斯(Talcott Parsons)認為,在社會的現代化進程中,文化的變遷可以被描述為一個“價值泛化” 的過程,以一種更具有代表性的模式來概括。1在這個意義上,“摩登上海”無疑成為平湖各方面發展的模板。

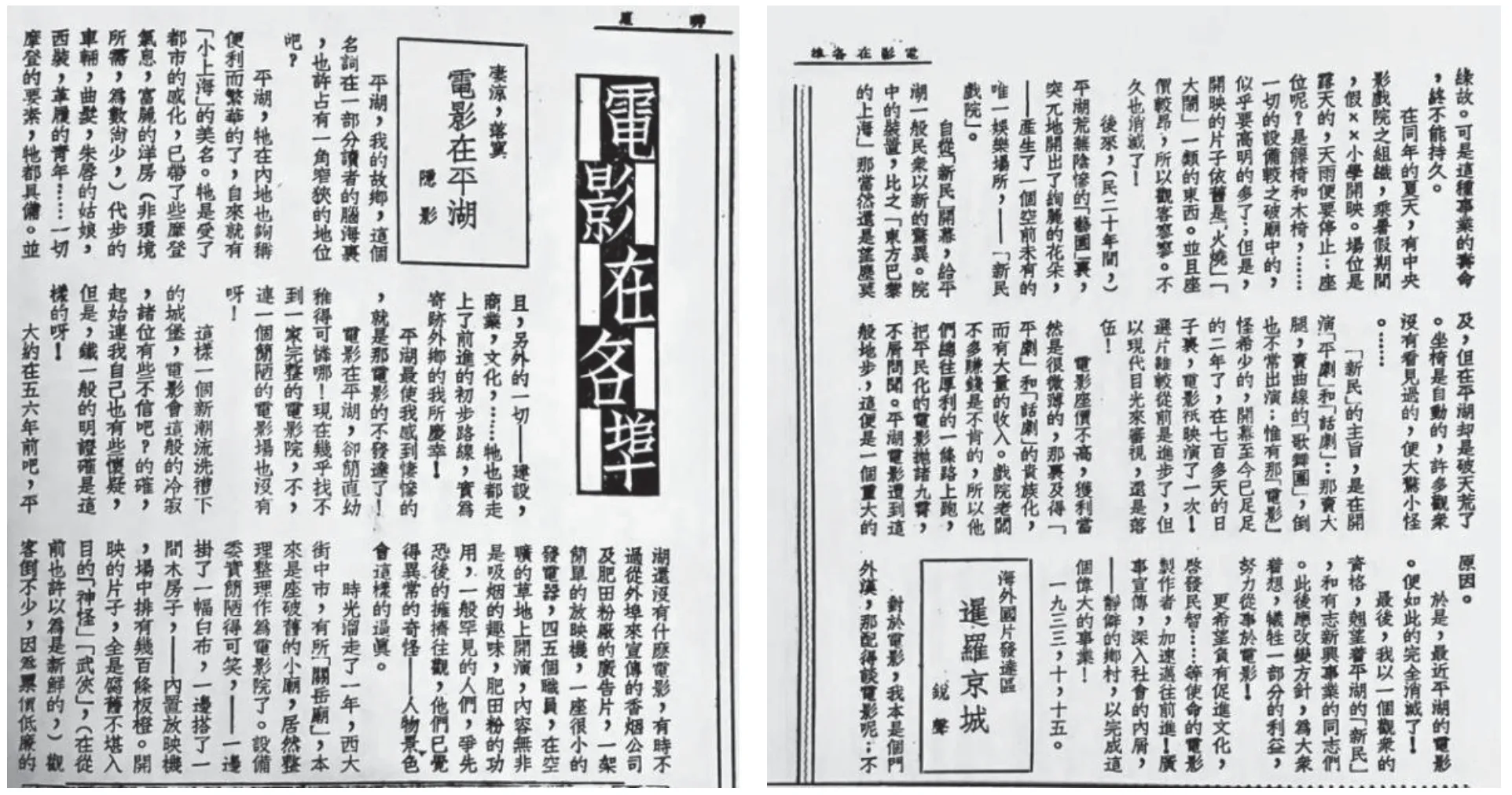

民國時期重要影刊《 明星月報》曾在1933年發表《電影在平湖》一文,作者是一位平湖影迷,現已成為不可多得的歷史文獻。根據此文記述,20世紀30年代在平湖已出現 “富麗的洋房,代步的車輛,曲發朱唇的姑娘和西裝革履的青年”,被冠以 “小上海” 美名。然而,電影在平湖的發展與其經濟條件并不匹配。當時平湖的電影放映僅限于 “關岳廟”(今平湖市關帝廟一帶),在木屋中用白布搭出簡陋的銀幕。直到1931年 “新民戲院” 開幕,才有了設施較完備的戲院,但演出活動仍以戲劇為主,極少放映電影。平湖的滯后促使影迷呼吁:希望新民戲院犧牲一部分利益,照顧更加平民化的電影。“東方巴黎的上海” 成為平湖影迷的一種烏托邦式的期望,“希望有促進文化,啟發民智等使命的電影制作者” 推動電影業前進。2

由于平湖當地觀眾的推動,促使早期電影業場所變革。這家新民戲院比之上海雖然 “望塵莫及”,但已通過影院設備革新和放映片目引進,改善平湖電影基礎設施。從這一時期開始,平湖電影業發展不僅以 “前上海” 式亦步亦趨跟隨,也在探索中逐漸生發在地性電影元素。

圖1.1933年11月1日出版《明星月報》刊文《電影在平湖》

1928年起始,一位平湖籍電影人程步高在明星影片公司嶄露頭角,接連創作了《上海之戰》《狂流》《春蠶》等多部重要作品。程步高于20世紀20年代初進上海震旦大學求學,此后曾短暫返鄉,在平湖一所小學任教,不久后再度前往上海,決定在電影界發展。3他在業界扎根之后,流轉上海、香港等地。程步高的回憶錄《影壇憶舊》為中國早期電影業發展提供豐富的一手資料,但卻鮮少提及青少年時期在家鄉平湖的經歷。然而,就程步高的電影代表作來看,早年在平湖生活的背景影響隱約可見。程步高 “搬場汽車” 式的紀實風格,必定基于真實的生活經驗。他回憶《春蠶》拍攝經過,提到為展現帝國主義侵略之下,農村經濟破產的真實情況,明星公司 “特從蘇州請了專家三位,專司養蠶之責”,并且騰出明星公司蒲石路的一個小攝影棚, 專門用于《 春蠶》劇組搭景,“攝制工作安排,全按養蠶程序”。此外,還有一個小橋流水的鄉村背景,也是在明星公司空地上搭建的。4平湖境內地勢低平,河網密布,屬于典型的江南沖積平原。“從田間來” 的程步高,不僅從小熟習養蠶方法,更是在《春蠶》開拍前,偕編劇蔡叔聲至杭州農村實地考察,以加深對江南農村場景的描繪。5正是家鄉平湖的生活環境,給予了程步高在銀幕上描繪現實的底氣,在潛移默化中觸發了程步高影片中的 “在地感”。

要使泛化的地理空間升華為具體的 “在地感”,電影實景必不可少。20世紀80年代,平湖一處歷史民居開始在銀幕上頻頻亮相,使“平湖影像” 擁有了特定的場所代表。1981年,位于平湖市南河頭的“莫氏莊園” 首次接待電影劇組,此后三十多年間,先后有百余個電影攝制組在此取景。莫氏莊園是江南六大廳堂之一,原為清代莫放梅祖孫三代的住宅,因其精美的建筑設計,富有層次的明暗光影以及原汁原味的晚清物件,被香港著名演員萬梓良譽為 “天然攝影棚”。在1981年至2004年期間,莫氏莊園同上海電影制片廠以及全國各大電影制片廠有過上百次合作。

無論從場所還是受眾來看,這個階段的平湖電影文化均呈現出一種地方性特質。1992年,上海電影制片廠出品,由黃蜀芹導演,鞏俐、爾冬升等主演的影片《畫魂》在莫氏莊園拍攝。鞏俐總結為 “三次驚奇”,盛贊平湖群眾對于電影拍攝的尊重,“不像在上海、法國那樣,一旦認出便被圍觀,使拍片受阻”。6群眾對電影拍攝的獵奇與尊重并置,營造了這一時期平湖電影業良好的氛圍。但遺憾的是,自21世紀以來,尤其2010年后,現代電影工業體制使得傳統制片在拍攝成本、調度空間、文保審批等方面形成了劣勢7,莫氏莊園與電影界的聯系逐漸弱化,2013年以來莫氏莊園未再接待過電影攝制組。作為“天然攝影棚” 的莫氏莊園,其構建的生活空間小于影視拍攝所需的調度空間,并不利于電影拍攝場面調度展開,且由于國家文物保護單位的性質,室內空間不可被隨意調整,以保護晚清富商生活居住空間的特色。因而,作為平湖電影文化“在地性” 重要的景觀資源,莫氏莊園出鏡存在一定的偶然性,也受到現代化影視城快速發展的影響,于是以莫氏莊園為代表的 “平湖特質”,構成平湖電影文化未來持續發展的重要因子。

以區域間橫向對比及歷史沿革的縱向發展來考察,平湖電影文化的興衰,展現出縣級城市電影文化的一種特征。在平湖電影文化歷史建構中,歷經對 “摩登上海” 的模仿與追逐,衍變到利用地域性電影景觀資源的轉變。“鄰滬” 屬性展現給平湖的選擇,并非全然一種現代化進程的標準模版,而是在海派文化與本土進程之間,給予平湖一種選擇與融匯的可能。不妨橫向對照,嘉善是平湖的近鄰,同屬嘉興市轄下,與上海市松江區接壤。作為著名影人孫道臨的故鄉,嘉善早已于2007年建成 “孫道臨電影藝術館”,并且舉辦 “孫道臨杯” 微電影大賽等一系列活動,努力打造嘉善本土電影文化品牌。平湖要進一步提煉 “價值泛化” 背景下平湖電影文化 “在地性”,必須將歷史與現代相聯結,統籌電影市場發展的兩端——影院與受眾。

二、變遷的 “場所”:當代平湖影院發展的“縣城困境”

21世紀初期,平湖市的商業影院在全國院線制改革的浪潮中應運而生。商業影院作為觀影行為發生的場所,集中體現了平湖電影文化的發展。然而,平湖商業院線的發展并不盡如人意,盡管有零星的本土文化元素呈現,但在商業院線統一模式中,平湖電影業的發展似乎又陷入“價值泛化” 陷阱。

從觀影場所布局來看,平湖市的院線最早可追溯到2010年開業的銀河電影城,位于平湖市大潤發超市商業區,隸屬嘉興銀河影業投資有限公司。在此之前,當地只有位于市中心人民西路的、于2003年開業的民營影院新世紀電影城,擁有3塊銀幕,約300個座位,設施比較老舊,直到2010年才升級為數字放映設備。2017年之前,平湖城區僅有這兩家影院。此后三年間,平湖市星光國際影城、星軼STARX影城、SFC上影國際影城相繼開業。隨著新世紀電影城2021年2月停業,這四家影院圍繞平湖市中心的東湖景區,形成了四足鼎立的態勢。

圖2. 莫氏莊園局部景觀

疫情爆發前,平湖無論從商業院線迅速布局,還是從政策轉向來看,電影文化曾被作為一個重點發展方向。2018年6月,在召開的平湖市文化產業洽談會上,出臺了《平湖(國際)影視生態圈產業發展規劃》,目標是用三年時間建成國家級拍攝基地、影視產業園區及影視產業公共服務平臺,計劃在人才、技術、政策、金融各方面推動電影文化發展。8然而,以2020年1月為分界線,新冠疫情對平湖電影文化發展造成了巨大影響。對比全國同期的相關數據,平湖市在一定程度上反映出縣級城市電影發展遭遇的“縣城困境”。

2020年1月22日,國內疫情爆發以后,全國影院根據統一防控部署暫停營業。平湖市影院布局的關鍵時間線恰好處于前疫情時代,從2017年底到2019年底這兩年內,平湖城區的影院數量迅速從2家擴展到5家,銀幕數量從10塊增長了35塊,巨幕廳、杜比音效廳等前沿放映技術,也是在這一時期通過新影院開業被引入。然而,2020年初的疫情迅速扼制了平湖影院發展勢頭,一個典型案例是位于平湖市北部商圈恒隆·嘉薈城的SFC上影國際影城。該影城開業于2019年12月1日,僅僅運營至2020年短暫的新年檔期,便在疫情陰影籠罩下不得不按下暫停鍵。平湖影院疫情下的經營模式,幾乎成為常態化。

2015年,中國縣級影院的數量急劇增加,一度達到全國影院總數的1/3。10然而,硬件設施的提升并不能解決以平湖為代表的縣城影院根本性的發展矛盾。在前疫情時代,縣城影院的數量已顯示飽和趨勢,在經營模式、營銷手段等方面亦缺少本土化考量。在這種情況下,平湖市影院的生存完全是被動式的,因而在疫情時代陷入一種“縣城困境”。根據平湖市文化局相關負責人與各大影院經理的敘述,這種困境被體現在觀影場所內外,并持續性地影響商業影院的發展。

首先,作為觀影場所的影院,其經營狀況必然與周圍空間的互動有著密切聯系。對于平湖等縣級城市而言,由于商圈分布并不密集,居民的集散往往呈現出明顯的分區,因而影院所在商場本身的經營狀況,成為一個占主導地位的重要變量,在很大程度上制約影院的發展。而以上海為代表的一線大城市,由于商業和文化設施高密度分布,單一商場的經營狀況對影院的經營較難產生顯著影響。以平湖SFC上影國際影城所在的恒隆·嘉薈城為例,商場共三層,受疫情沖擊,所有餐飲店悉數撤出,大部分商場設施也已停止經營,商鋪面臨重新招商卻無人入駐的窘境。在疫情防控層面,由于縣級城市商圈數量少,城市人流集散分區更加明顯,對商圈的疫情防控也更為嚴苛,致使在平湖,商場經營狀況對影院的影響更為直接。

后疫情時代, 在外部環境變化中,以平湖為代表的縣城在很大程度上均面臨觀影場所的衰退。在平湖市院線布局中,引進 “摩登上海” 院線的舉措固然使影院硬件得到顯著提升,但同時也造成了場地資源尤其是銀幕資源的冗余。由于影院的人力及場租成本相較一線城市并不占優勢,在入不敷出的狀態下削減開支勢所難免。仍以平湖SFC上影國際影城為例,人力層面,影院目前僅留用放映員、檢票員、清潔工等少數員工,在宣傳營銷層面幾乎無人運作。然而,影院人力成本的開支依舊居高不下,從疫情前每月7-8萬元減少到5萬元左右,減幅僅30%。場租成本方面,影院方與商場談判尋求減免,成本從疫情前每年270萬元降低到160-180萬元。

這樣的艱難生存, 從另一個側面表現為影院經營本土化內容缺失。以SFC上影國際影城的做法來看,只能通過退租占影院總面積1/4的休閑娛樂區來降低場租支出。當初平湖市影院的休閑娛樂區設施就完全復制院線統一的布置,線下實體空間原本就缺少本土化吸引力。而開展線上內容營銷,其又因人力資源的缺失,更難在疫情時代助力影院轉型升級。從全國范圍來看,疫情爆發后,萬達等大型院線紛紛啟動線上營銷模式,利用線上外賣、送貨上門、直播售賣等方式,減少受疫情防控影響停售的影院賣品所造成的損失。11縣城影院在這波轉型中明顯暴露出短板,原先影院運營依賴區位優勢,依靠人們觀影的固有習慣獲取穩定的票房收入,缺乏營銷層面的作為。有些影院墻面嵌入的海報長期不作更換,線上營銷大多根據網上相關影片資料整合發布,若干特色活動也僅限于飲食套餐、票價減免,針對本地居民的營銷力度不大。據平湖SFC上影國際影城反映,每月僅場租費就超過20萬元,但2021年影城全年票房僅收285.79萬元。作為對比,在疫情前,該影院的經理人在上海負責的另一家影院每月場租費用為28萬元。因而,平湖影院的人力與場租費并未體現縣城應有的成本優勢,反而在受眾層面因地緣因素、疫情影響和營銷缺失,不得不面對一個體量相對更小的市場。

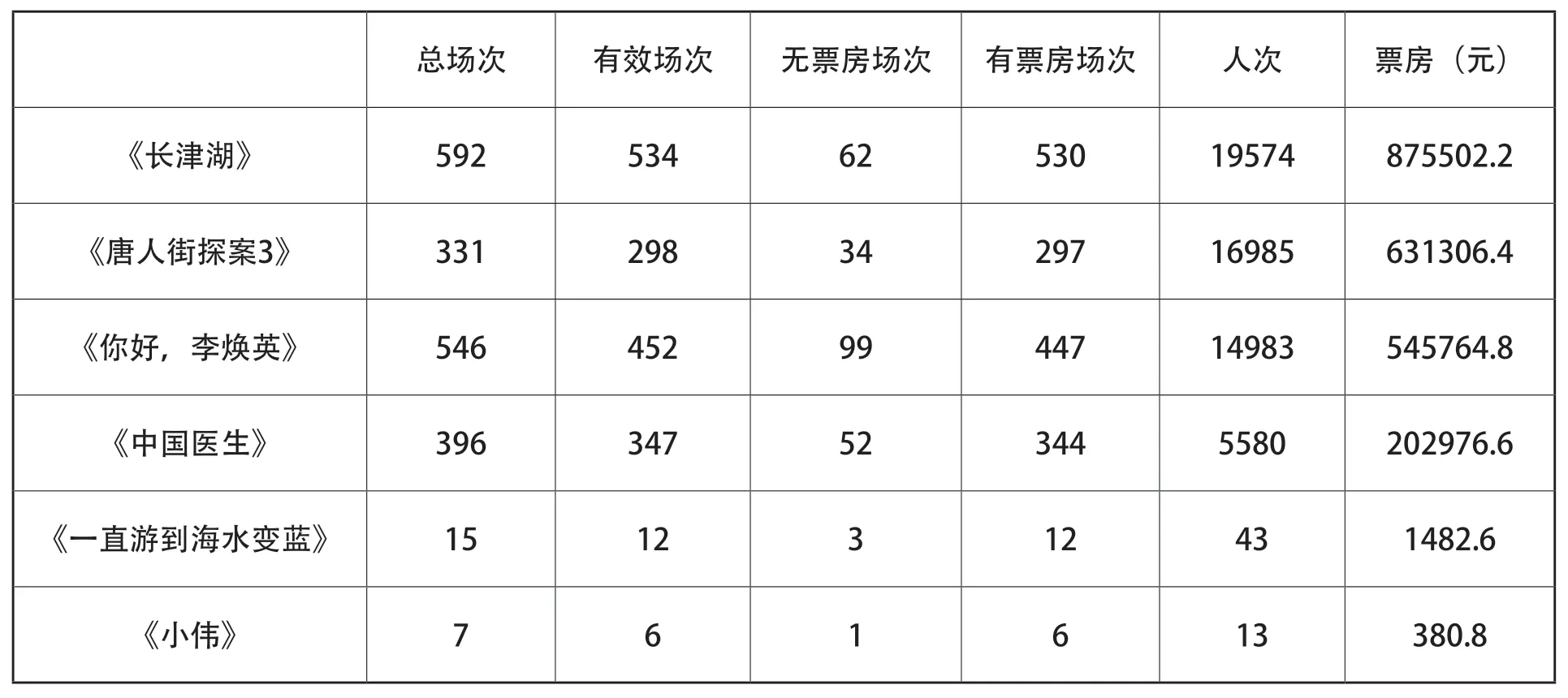

表1.平湖市2018-2021年院線影院數據9

圖3.電影《畫魂》劇照

在羅伯特·C·艾倫關于后影院觀影時代的研究中,影院作為觀影實踐發生的場所,被視為 “去看演出” 的美好愿景的目的地。在流媒體不斷侵蝕傳統影業的生存空間的當下,影院觀影相較于一種 “日常性” 的消遣,更強調作為一種具有儀式感的 “事件”,以最大限度地凸顯其社交屬性。12正是在這個意義上,疫情與流媒體的雙重沖擊對影院的儀式感與社交性產生了負面效應,使平湖市電影文化發展陷入 “縣城困境”。“我為什么要去影院看電影?” 這一表達體現出觀影行為兩大要素,其一是影院蘊含的包含自身以及周圍環境的場所特性;其二則直接指向主語 “我”。也因此,對本土受眾的探究顯得非常重要。

三、“縣城青年”:平湖電影市場受眾

《 電影在平湖》 一文描述民國時期平湖觀影現象,認為民眾的觀影行為與設施、票價和選片密切相關。在中央影戲院組織的一場放映中,“場位是露天的,天雨便要停止。座位呢?是藤椅和木椅。”設備較之過往在關岳廟中的放映,“似乎要高明的多”。然而,“開映的片子依舊是‘火燒’‘大鬧’一類的東西。并且座價較昂,所以觀客寥寥。”13可見設施、票價、選片三個要素構成放映場所對受眾的核心吸引力。歷時性考察平湖的觀影場所,必須將目光轉向電影場所中的受眾。對平湖電影市場受眾的研究,有助于進一步探索 “鄰滬縣城” 這一地域特征所塑造的影視文化,形成平湖電影文化 “在地性”兩大側面。

在受眾研究層面,目前常以略具貶義感的 “小鎮青年” 指代三線以下城市受眾,強調其 “較低” 的觀賞品味和審美習慣在電影市場上形成另類受眾場域。14并且,對 “小鎮青年” 的考察,在很大程度上偏向電影中人物形象的關注,探討電影創作者通過縣域空間中的青年形象所展現的地緣性文化思考。15可以說,作為受眾的 “小鎮青年” 不僅沒有得到足夠充分的關注,還被強加片面的臉譜化特征。如布爾迪厄在其社會文化研究中所述,文化受眾在面向文化產品的生產場所時,會 “階級性” 地主動去尋找 “適合每個人的東西”。每種階級和社會群體根據自身需求,進入不同的文化領域,而從中得到自身所需求的不同利益。16在平湖市電影場所與受眾的互動中,“縣城” 與 “鄰滬”兩大屬性,使 “縣城青年” 這一社會群體呈現出獨特的觀影行為。本文以 “縣城青年” 取代 “小鎮青年”,不僅意在避免后者所指暗含的貶義色彩,也強調受大城市影響,縣域空間中青年觀影群體積極的文化取向及本土化受眾圖譜。從而,為進一步探討 “縣城青年” 群體特征,首先要關注平湖獨特的地理區位。

表2.2021年平湖市影院有關數據統計

圖4.平湖星光國際影城9號廳布局(圖片來源:淘票票App)

2021年,平湖市影院票房前兩名為平湖星軼STARX影城、平湖星光國際影城,這兩家影院分別位于平湖市吾悅廣場和八佰伴商業廣場,均坐落于近年來新建成的核心干道東方路快速路一側,周邊居民區多,公共交通出行便利。此外,位居平湖市影院票房第三位的平湖銀河電影城也收獲了區位因素的紅利,盡管其開業于2010年,相關放映設施與影院環境較為陳舊,但依然擁有較大的市場吸引力。平湖銀河電影城坐落于老城區中心大潤發超市商區,作為平湖較早的大型商超,大潤發超市為影院提供了良好的集聚效應。對比SFC上影國際影城所處的恒隆·嘉匯城,該商場位于平湖市西北方工業園區,相對其它三家影院遠離市中心。因而恒隆·嘉匯城并非平湖市民休閑購物第一選擇,其客戶群在很大程度上被限制在工業園區的員工。并且,基于時間和經濟方面的考慮,工業園區的員工基本上不偏好在工作日前往商場進行休閑娛樂活動。

從觀影人口來看, 區位因素對影院經營的影響源于區位產生的受眾分布。目前在平湖市,縣城居民出行方式以及按年齡、階層的分布特點,很大程度上決定了觀影人群的行為特性,由此產生 “縣城青年” 這一觀影群體。考察當地人出行方式,因平湖市并未開通地鐵,公共交通相較一、二線城市并不發達,汽車、電瓶車和自行車是市民主要出行方式。與高校林立的一、二線城市相比,平湖市內學生群體以高中及以下學歷的學生為主,青年觀影群體主要包括已經步入職場的青年,以及寒暑假返鄉的大學生兩類人。平湖當地宣傳部門與文化組織已成立了數個觀影團體,定期或不定期開展觀影活動。“縣城青年” 觀影群體的數量不容小覷,也有著不可忽視的觀影需求。從群體特性上看,他們既有一定的消費水平,又具備欣賞小眾電影和藝術電影的審美需求。這樣的需求在一、二線城市能夠被各類影展、藝術影院,以及部分有空余場次的商業影院所滿足,但在縣級城市較為單一的放映資源下,這類影片大都無法進入商業影院。

表3.平湖星光國際影城2021年部分影片票房數據

從這個意義上講, 平湖市影院為 “縣城青年” 的觀影需求提供了切實可行的路徑,也從一個側面展現了 “縣城青年” 受眾對影院票房的積極影響。一個重要的案例來自平湖星光國際影城,在傳統營銷賣點如巨幕廳、杜比廳之外,還特別設置 “9號廳迷你影院”。9號廳共14座,分為6個單人座及4個雙人座。不同于常規大型影廳(如圖3),9號廳的獨到設計使得影院在影片排片、預算調控、活動營銷等方面都具備了更多的可能。

從影院成本和排片規劃來看,當地影院一場常規的激光放映成本在200元左右。2021年,平湖市星光國際影城共計放映16443場影片,共計169129人次觀看,票房收入625.56萬元。其中,有票房場次共12060場,無票房場次達4383場,無票房影片有19部。超過25%的無票房場次率是影院經營不可忽視的無產出投入。其中不乏熱門影片在檔期后期出現無票房場次的情況。如《你好!李煥英》546場放映中有99場無票房,空場率接近20%;《長津湖》《唐人街探案3》《中國醫生》等熱門影片,也有10%以上的空場率。在這種情況下,迷你影廳的設立有助于影院及時調整排片,減少無票房場次的成本。預期受眾較少的小眾電影,或是放映后期票房收入出現下滑的影片,經影院評估后,往往移到放映成本更低的9號廳,并根據實際售票情況再度調整后續排片。在一、二線大城市中,盡管這兩類電影的受眾面并不廣,但一、二線城市人口基數仍可在一定程度上保證其觀眾的絕對數量。對比之下,在縣級城市,小眾影片的觀影人數和熱門影片的后期放映調整一直都是影院經營的兩大難題。平湖星光影城將這兩類電影安排在9號廳,既減少了影院可能的無效放映,同時反向增加了這兩類影片在影院的排片率,為這兩類影片的受眾提供了觀影空間,以此樹立影院自身品牌在 “縣城青年” 群體中的口碑。

開設迷你影院的正面影響,可以從小眾影片和熱門影片的數據對比中進一步得到印證。全國票房數據顯示,獲當年最高票房的《長津湖》超過57億元。而一些重點推廣的小眾影片,如賈樟柯導演的紀錄片《一直游到海水變藍》票房約695萬元,以及獲FIRST青年影展評委會大獎的《小偉》票房約145萬元。17熱門影片《長津湖》全國票房,是后兩部小眾影片的831倍和3982倍,而平湖星光國際影城的數據顯示,這兩個數字分別是590倍和2219倍。由此可見,通過迷你影廳吸引高比例的小眾影片受眾,是發掘 “縣城青年” 觀影潛力的突破性舉措,真正做到了 “為觀眾找影片,為影片找觀眾”,其“雙贏” 意義不可低估。

著眼觀影受眾,以平湖市為代表的縣級城市再次證實,電影產業發展不能單純將 “摩登上海” 視為一種可以被完全復制的模板。布爾迪厄認為,在 “階級性” 的文化趣味背后,是一個由經濟和文化領域交叉形成的社會領域。18“縣城青年” 作為縣級城市的受眾類型,從地理因素和社會文化等多個角度,呈現電影產業發展結合 “在地性”的重要性,也為以平湖市為代表的縣城研究提供了一個樣本。作為文化的電影與作為商業行為的電影院線共同進行文化生產時,既要關注社會領域中的受眾群體,也應關注這一群體所處的區域特征。

結語

平湖市電影業在與“ 摩登上海” 的橫向比較中,凸顯了普遍性與特異性。“鄰滬” 與 “縣城” 這兩個地緣性特征,既為平湖電影業發展設立很多挑戰,也在兩方面互動中提供了諸多可能。

中國電影業正處于從電影大國向電影強國發展的進程中。在理想狀態下, 健全全國電影市場體系,既需要北上廣深這樣的電影“票倉”,更需要大江南北星羅棋布的三四線城市構成的電影 “票艙”,共同發力,做大做實。平湖市電影業的實踐,為眾多縣級城市提供了一種參照。面對后疫情時代的一系列嚴峻挑戰,電影從業者需要對 “在地性” 投入更多思考與作為,在中國電影產業鏈上展現地方能量。