“竹林七賢”圖像演變過程中其象征意義的模式化傾向

李 慧(西安美術學院,陜西 西安 710065)

一、以“竹林七賢與榮啟期”磚畫為例探討該圖像通過文本所建立的符號體系

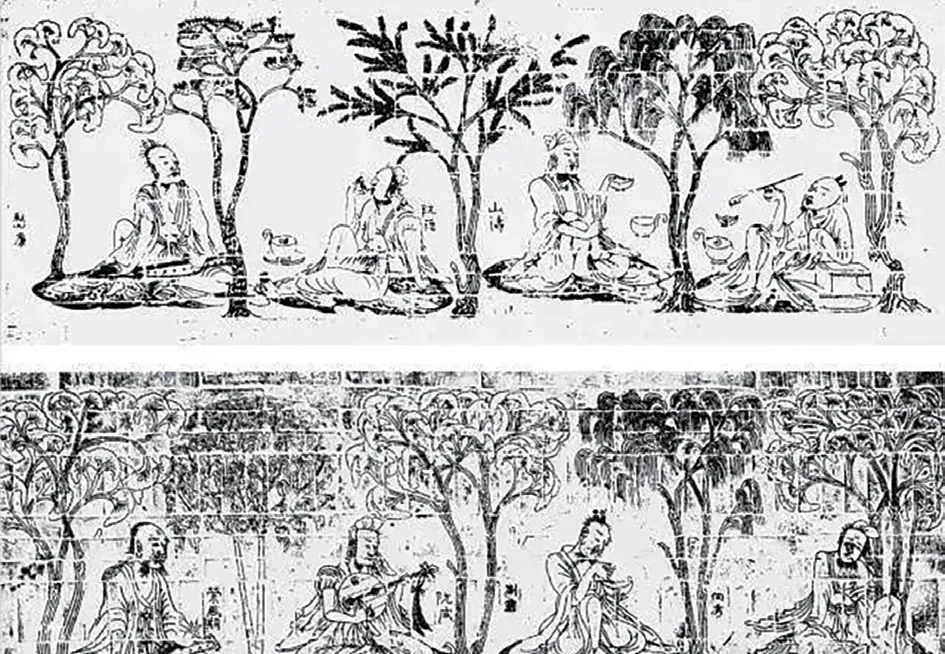

1959年出土于南京西善橋南朝墓的《竹林七賢與榮啟期》(圖1)磚刻壁畫是諸多“竹林七賢”磚畫中相對規模最大,也是保存最完善和精細的一件作品。該圖像(圖2)中,畫面以線條為主,人物表現力求生動。其中共有八個人物形象,注明為嵇康、阮籍、山濤、王戎、向秀、劉伶、阮咸、榮啟期。每一個名字所對應的人物都形態各異,人物的個體形象接近文學作品或其他文本對人物的描述,如嵇康盤膝撫琴、神態怡然的形象符合《晉書·嵇康傳》①中記載的“(嵇康)常修養性服食之事,彈琴詠詩,自足于懷”。對阮籍的口作長嘯之態符合《晉書·阮籍傳》中所描述的“嗜酒能嘯”。山濤的執杯欲飲符合《晉書·輿服志》中的“飲酒至八斗方醉”。王戎手執如意符合庾信《樂府·對酒歌》中的“山簡竹籬倒,王戎如意舞”。向秀的閉目沉思之態符合《晉書·向秀傳》中的“雅好老莊之學,莊周著內外數十篇……秀乃為之隱解,發明奇趣,振起玄風,讀之者超然心悟,莫不自足時也”。劉伶的品酒之態符合《晉書·劉伶傳》中的“止則操卮執觚,動則契盍提壺”。阮咸手抱琵琶符合《晉書·阮咸傳》中的“咸通韻律,善彈琵琶”。榮啟期手抱琵琶的動態在《高士傳·卷上·榮啟期》中的描述為“鹿裘帶索,鼓琴而歌”。此外,在人物間隙間,還繪有十株植物,分別是五株銀杏樹、兩株垂柳、一株槐樹、一株松樹和一株闊葉竹,以平鋪的構圖方式與人物并列。

圖1 《竹林七賢與榮啟期》磚畫,一組高78 厘米,長242.5 厘米,二組高78 厘米,長241.5 厘米

圖2 《竹林七賢與榮啟期》模印磚畫

陳寅恪先生在《魏晉南北朝史講演錄》②的第三篇清談誤國中認為:“竹林七賢是先有“七賢”而后有“竹林”,七賢出自《論語》中“作者七人”③(《憲問》)之數。但根據記載,呂安、阮渾、袁準、郭遐周、郭遐叔兄弟、阮侃等也常與山濤等人相聚一起,但最終歷史的真實性妥協于文本的藝術性,產生了這個被廣為流傳的數字。陳寅恪還認為“竹林”之辭,源于西晉末年,佛教僧徒比附內典、外書的格義風氣盛行,乃托天竺“竹林精舍”之名,加于七賢之上,成“竹林七賢”。西晉末年,人們喜好引用佛教經典來比賦,由此可見,“七賢”的相聚與印度“竹林精舍”的講經在一定程度上是有可能被加以比擬的,其經由藝術加工,頗有標榜之義。此外,“七賢”相聚之所以以竹林為背景鋪墊,抑或是因為“竹”所象征的堅韌、孤傲以及給人以自然、遠離塵俗的意蘊,它是在一個在文化積累中形成的文化符號,比擬賢者的高雅、清遠和不畏世俗。

二、“竹林七賢”圖像在文本信息的基礎上所產生的獨立性

《竹林七賢與榮啟期》畫像磚的主題架構是建立在相關文本和現實的邏輯關系之上的,但卻在此基礎上取其所需,呈現出非紀實和理想化的特點。因為從客觀現實來看,“七賢”未必是“七賢”,所謂的“賢者”或許也只是借以曠達和歸隱的外表來掩蓋在出仕與入仕中感到矛盾和焦慮的一個悲觀群體。不論是文本還是圖像,“竹林七賢”的創作者們都有選擇性地刻意呈現出這一群體的高尚清潔和這一故事的唯美性質,以帶有“偏見”的視角實現作者個人的表達意圖,并以此引發普遍的情感共鳴。此外,榮啟期的出現在學者們看來主要是基于平衡構圖的考慮,這意味著該創作出于構圖的因素,對不同的空間與時間進行了疊合,使創作在某種程度上獲得了獨立性和自由性,從這一點來看,它是超現實主義的。這種穿梭時空的表現方式,使畫面進一步脫離文本,呈現出虛幻性,在一定程度上契合了南朝墓室玄學、升仙等主題,增強其象征意味,同時也體現出構圖、形式等因素超越了現實和文本,對圖像美感的追求超越了對主題客觀的追求。與此同時,觀者也會注意到“竹林”的缺失,在這一圖像中,并沒有出現嚴格意義上的“竹林”,而是十株樹木的簡化形象,其中只有一株闊葉竹與竹相關。

但在表達文本的象征目的層面上,《竹林七賢與榮啟期》磚畫卻表現出直截了當的方式。這主要體現在兩個方面:(1)對主題進行直接的取舍——摘除了賢者們人生經歷的完整性和復雜性以及消極的一面,從“特定的角度”對他們的哲學理想和人生態度表現出贊譽;(2)跨越時空的主觀表現——榮啟期的出現。榮啟期作為春秋時期的高士,與南朝賢士共同出現在同一畫面。創作者有意將他與其他“七賢”的共通性歸到一起,甚至不考慮時空合理與否,以非現實主義的途徑直接傳達創作意圖。

將這些方面綜合起來可以得知,作為最早的“竹林七賢”主題創作,《竹林七賢與榮啟期》畫像磚在表達象征意味的同時保留了與文本之間的差異性,其符號化、模式化程度相較于之后歷代的“竹林七賢”圖像都是較輕的。

三、相較于《竹林七賢與榮啟期》磚畫圖像,后世的“竹林七賢”圖像演變

晚唐畫家孫位所繪的《高逸圖》(圖3),經考證亦是對“竹林七賢”主題的描繪,雖然是殘卷,但通過對畫面僅存的“四賢”人物相貌、動作姿態及器具等方面的觀察,可以確定其所繪人物分別符合人們對山濤、王戎、劉伶、阮籍四位人物的固有印象。該作品與《竹林七賢與榮啟期》磚畫頗有共通之處。從構圖上看,同樣采用了并列式的構圖方式安排人物和植物在畫面的位置;從人物特征看,四位賢者的動作姿勢、服裝頭飾以及用以表現個性喜好的器具不僅對應“竹林七賢”文本的描述,同樣也與《竹林七賢與榮啟期》磚畫圖像有著顯而易見的聯系。從環境氛圍來看,用于分割或連接畫面的山石植物,包括芭蕉、銀杏、松槐等同樣是并列式構圖,且并未給觀者一個明確的“竹林”氛圍。只是在該卷畫面中央的湖石背后,出現了幾株類似于“墨竹”的植物。從藝術表現來看,該畫用筆細勁流暢,十分注重對人物眼神的刻畫,頗有東晉顧愷之“傳神寫照”的藝術特色。樹木的畫法各不相同,大體技法為細線勾勒輪廓,然后皴擦出樹枝結構,再用色罩染。從畫面的意蘊來看,《高逸圖》充分表現了“不事王侯,高尚其事”的魏晉士族名流風度,人物形象給人崇高肅穆、自由豁達的感受。相對于《竹林七賢與榮啟期》磚畫圖像,《高逸圖》的主要差異在于技法、色彩、表現方式等方面,許多方面都保留了與前者的共性。由于畫卷的不完整性,觀者未能見到完整的“七賢”,但在象征意味和對人物特征的表現方面,該畫卷已具備了固有印象的模式感,模式化傾向相對于《竹林七賢與榮啟期》磚畫圖像已有所增強。

圖3 唐 孫位《高逸圖卷》縱45.2 cm 橫168.7 cm 絹本 上海博物館藏

明代李士達的《竹林七賢圖》采用了細筆小青綠法,賦色艷麗,與上文前二者“竹林七賢”相比,除了技法和畫面表現方面,不同之處主要有四點:(1)“八賢”回歸到“七賢”(與《竹林七賢與榮啟期》比較)。這在數量上符合已約定俗成的文本信息;(2)“竹林”的回歸。畫面中對“竹林”的大篇幅描繪,是相較于《竹林七賢與榮啟期》以及《高逸圖》的主要變化而作出的設計,目的是使圖像對應故事的基本框架;(3)頗有“相聚”意味的畫面氛圍。較之《竹林七賢與榮啟期》和《高逸圖》的并列式構圖,這幅畫的構圖更具有空間錯落感,使得七賢“相聚”的氛圍感更加明確;(4)人物的個性化削弱。在這幅作品的遠景構圖中,“七賢”與環境、與其他人物(侍童)共處一個空間,雖然觀者在該圖像中得以窺見人物的“袒胸赤足”“撫琴飲酒”等具有代表性的動作特點,但這種個性特點的優先權顯然已讓位于郁郁蔥蔥的竹林和氣勢磅礴的自然山水,其高遠素雅、豁達灑脫的氣息遍布整個畫面,進一步從深層強化了主題的象征意圖。這四點不同促使“竹林七賢”的文化符號得到更加明確的體現,且在當時或后期大量的“竹林七賢”圖像中皆有所體現,例如清代禹之鼎、沈宗騫、任伯年、冷枚等人的“竹林七賢”主題作品。雖然受時代特征或畫家個人因素等影響,“七賢”的個性化特征發生了變化,人物形態與服裝以及繪畫的表現方式也在不斷發生變化,但基本的兩個符號——“竹林”和“七賢”,以及這一故事主題的高遠意蘊始終保留并不斷強化。后期張大千的《竹林七賢》與傅抱石的《竹林七賢》(圖4)更是將該主題的畫面結構直接簡化為僅剩“竹林”與“七賢”這兩種元素,并以寫意的方式表現揮灑悠揚的畫面氣息,以達到最大限度的刪減和最強意圖的突出,傳達出“竹林七賢”瀟灑自如的品質和該故事的唯美主義性質,使其符號化和模式化呈現出直截了當、平鋪直敘的意味。

圖4 傅抱石《竹林七賢圖》故宮博物院藏

四、結語

在“竹林七賢”圖像的演變過程中,客觀世界、文本信息以及已有的圖像都在潛移默化地形成某種約定俗成的象征意義的模式,創作者在創作過程中出于象征意圖而進行刪減與突出,使固有的文化符號不斷增強。歷代“竹林七賢”圖像所發生的變化主要在于特定時代的文化特征、服裝、繪畫風格或表現形式,不變的卻是這種在時間沉淀中日漸被極端簡化、具有明確指向性的文化符號,將圖像向文本的社會意義不斷靠攏,最終使主題的象征意味不斷強化而逐步走向模式化、符號化。

注釋

①晉書:中國《二十四史》之一,唐代房玄齡等人合著,該書以“載記”形式,記述了十六國政權的狀況。原有敘例、目錄各一卷,帝紀十卷,志二十卷,列傳七十卷,載記三十卷,共一百三十二卷。

②陳寅恪:《陳寅恪魏晉南北朝史講演錄》,貴州人民出版社,2007 年。

③《論語》中關于“七賢”有這樣一段:子曰:“賢者辟世,其次辟地,其次辟色,其次辟言。”子曰:“作者七人矣!”由此引出“賢者七人”的說法。