《漢書·地理志》水道注記的史源考察

楊智宇

(復旦大學歷史地理研究中心,上海 200433)

班固編纂的《漢書·地理志》(以下簡稱“《漢志》”)是中國第一部正史地理志,對后世各類地理志書的編纂具有開創性意義。《漢志》文本主要包括三部分: 卷首錄《尚書·禹貢》和《周禮·職方氏》兩篇前代文獻,簡要追溯前代地理沿革及地理觀念;主體部分記述西漢末年的郡縣二級政區狀況;卷末則以漢成帝時劉向所言“地分”和朱贛所條“風俗”作為附錄。(1)譚其驤: 《漢書地理志(選釋)》,侯仁之主編: 《中國古代地理名著選讀》第1輯,學苑出版社2005年版,第57頁。主體部分所記郡縣二級政區名目之下,班固標有詳略不一的注記信息,這些注記內容包括政區沿革、戶口數目、山川澤藪、鄉邑聚落、關隘、工官、物產等,其中關于水道的內容十分豐富。《漢志》所載1 681個政區名目中(2)包括郡級政區名目103個、縣級政區名目1 578個。,共有281個名目下注有水道信息,出現了340個水道名稱,涉及324條具體水道以及131條無名“小水”。譚其驤曾總結稱“《志》敘水道,除少數不著首尾或首尾不全外,通例都在發源地所在的縣下注出出某山,或某谷,或某地,或某方位,或首受某水,流向某方位,至某縣入某水,或某陂、澤、津、渠,或海;大水并加敘過郡幾,行若干里”,很好地概括了《漢志》水道注記的基本內容和行文特點,并指出《漢志》水道注記“是我國現存古籍中《水經注》以前的關于水道的最詳實的記載”(3)譚其驤: 《漢書地理志(選釋)》,侯仁之主編: 《中國古代地理名著選讀》第1輯,第62頁。。

《漢志》卷首卷末部分的文獻來源在文本中已明確交代,主體部分所記政區的史料依據,歷代學者也已進行了充分討論(4)清人錢大昕最早提出“班《志》郡國之名以元始二年戶口籍為斷,其侯國之名則以成帝元延之末為斷”的論斷(〔清〕 錢大昕: 《廿二史考異》卷九,上海古籍出版社2004年版,第182頁)。周振鶴意識到《漢志》所列縣目是以元延綏和之際的版籍為據(周振鶴: 《西漢政區地理》,人民出版社1987年版,第22—24頁)。馬孟龍進一步提出《漢志》所載政區是由漢平帝元始二年(2)各郡國戶口簿、漢成帝元延三年(前10)各郡國行政版籍以及漢成帝綏和二年(前7)全國《集簿》三種斷代不同的資料拼湊而成(馬孟龍: 《西漢侯國地理》,上海古籍出版社2013年版,第79—107頁)。,但注記內容的資料來源目前學界尚缺乏系統認識(5)目前對《漢志》注記的研究,只有關于州制的討論明確涉及《漢志》注記信息的時代問題。《漢志》在部分郡國名目下注記有其所隸屬的刺史部(州)。關于班固注記州制的時代,學界曾提出過不同的意見。顧頡剛、譚其驤兩位認為《漢志》注記中提及的州制是東漢時期的制度(顧頡剛: 《兩漢州制考》,《顧頡剛古史論文集》第5卷,《顧頡剛全集》第5冊,中華書局2010年版,第167—230頁;譚其驤: 《討論兩漢州制致顧頡剛先生書》《〈兩漢州制考〉跋》,《長水集》上冊,人民出版社1987年版,第22—47頁),辛德勇則認為《漢志》注記中的州制是漢平帝元始年間的面貌(辛德勇: 《兩漢州制新考》,《文史》2007年第1期)。。有鑒于此,本文選擇《漢志》注記中的水道信息作為研究對象,結合傳世文獻與新發現的出土資料,追溯《漢志》水道注記的資料來源,以期對《漢志》的文本形成及相關問題研究提供新的思考。

《漢志》水道注記主要涉及三方面內容: 水道源流,水道流經郡國的數目和里程,以及對《尚書·禹貢》《周禮·職方氏》兩部典籍所載水道的比定。以《漢志》弘農郡上雒縣下所注“《禹貢》雒水出冢領山,東北至鞏入河,過郡二,行千七十里,豫州川”(6)《漢書》卷二八《地理志》,中華書局1962年版,第1549頁。為例,其中的“雒水出冢領山,東北至鞏入河”是關于水道源流的記述,“過郡二,行千七十里”是水道流經郡國的數目和里程,“雒水”前冠以《禹貢》是表明作者認為這條水道即《禹貢》所載“導洛自熊耳”的洛水,而“豫州川”意指其認為此即《職方氏》所載豫州“其川熒、雒”中的雒水。《漢志》對《尚書·禹貢》《周禮·職方氏》中水道及相關地名的比定,王國維、侯仁之等前輩學者已考證其主要參考自漢代各經學學派的意見(7)參見〔清〕 成蓉鏡: 《禹貢班義述》,《續修四庫全書》經部第55冊,上海古籍出版社2002年版,第387—426頁;王國維: 《〈漢書〉所謂古文說》,《觀堂集林》,中華書局1959年版,第312—314頁;侯仁之: 《〈漢書·地理志〉中所釋之〈職方〉山川澤寖》,《禹貢半月刊》1934年第1卷第5期。。本文將重點考察《漢志》水道源流、過郡數及里程的資料來源。

一、 水道源流的資料來源

《漢志》記錄的三百余條水道中,除少數只有水道名稱外,絕大多數或詳或略記錄了水道的源流狀況。秦漢時期,存在一類專門記述水道源流的文獻,后世稱之為《水經》。《隋書·經籍志》著錄有“郭璞注”和“酈善長注”兩種《水經》。(8)《隋書》卷三三《經籍志》,中華書局1973年版,第982、984頁。郭璞注《水經》早已亡佚,《山海經·海內東經》篇末附有一段記述水道情況的文字,涉及26條水道源流,清代學者畢沅認為這便是郭璞注《水經》的一部分(9)〔清〕 畢沅: 《山海經新校正》卷一三,清光緒三年浙江書局刻本,第14a頁。,周振鶴考訂其成書年代在秦末,將之稱為“秦代《水經》”(10)周振鶴: 《被忽視了的秦代〈水經〉——略論〈山海經·海內東經·附篇〉的寫作年代》,《自然科學史研究》1986年第1期。。酈善長注《水經》即后世廣為流傳的酈道元《水經注》的經文部分,其文本雖有部分散佚,但大多保存至今,涉及130余條水道的源流狀況。(11)《隋書·經籍志》著錄的酈善長注《水經》共計40卷,然該書于北宋初年亡佚5卷,今所見40卷本《水經注》是宋人將剩余35卷重排為40卷的結果,并非《隋書·經籍志》所載原貌。今所見《水經注》中共保存有《水經》125篇,其中《日南郡水》一篇概述江水以南至日南郡的20條水道,《禹貢山水澤地所在》一篇是古文經學家對《禹貢》地名的釋地,此二篇附于最末,其余123篇均以一水之源流為一篇。《唐六典》記載“桑欽《水經》所引天下之水百三十七”,學界一般認為《唐六典》所述即酈道元注《水經》的全貌。以上兩種《水經》雖有差異,但所述內容不外乎水道名稱、發源、流向、歸宿等,與《漢志》水道注記極為類似。周振鶴意識到漢代應有一部按水道主從關系編排的《水經》,錄有完善豐富的全國性水文地理信息,而班固只是將這些信息拆解按政區重新排列(12)周振鶴: 《中國古代撰寫水經的傳統》,《歷史地理》第8輯,上海人民出版社1990年版,第85—86頁。,明確點出了《漢志》水道注記的資料來源。不過,關于這部“漢代《水經》”的年代斷限尚需進一步考察。

探求《漢志》水道注記的年代斷限需從兩方面著手,考察《漢志》所載水道流路和所涉政區變化的標志年代。首先是《漢志》所載水道的流路變化。雖然《漢志》三百余水道中絕大多數的流路變遷無法斷限,但仍有部分節點可以明確,最具指標性的便是“河水”(今黃河)。黃河下游河道的歷史變遷是歷史地理研究的經典問題,其中一次重大改道正在兩漢之際。《漢書·王莽傳》載:“(始建國三年)河決魏郡,泛清河以東數郡。先是,莽恐河決為元城冢墓害。及決東去,元城不憂水,故遂不堤塞。”(13)《漢書》卷九九《王莽傳》,第4127頁。由于王莽對此次河水決溢態度放任,河水離開故道,泛濫于河濟之間,直到漢明帝永平十二年(69)夏“發卒數十萬,遣(王)景與王吳修渠筑堤,自滎陽東至千乘海口千余里”(14)《后漢書》卷七六《循吏列傳》,中華書局1965年版,第2465頁。,河水這才基本固定,形成了之后近六百年相對穩定的河道(15)鄒逸麟: 《黃河下游河道變遷及其影響概述》,《復旦學報(社會科學版)》1980年第S1期。。學界一般將王莽河決前的河道稱作“西漢大河”,將王景治河后形成的稱作“東漢大河”。“東漢大河”的流路在《水經注》等文獻中有詳細記錄,入海口在漢代千乘郡境內(今山東利津縣附近)。而“西漢大河”廢棄后,故道受清河等水道變遷影響(16)參見譚其驤: 《海河水系的形成與發展》,《歷史地理》第4輯,上海人民出版社1986年版,第1—15頁。,下游河道變動較大,《水經注》只明確記錄了長壽津(今河南濮陽縣西)至東光縣(今河北東光縣找王鎮(17)國家文物局主編: 《中國文物地圖集·河北分冊》下冊,文物出版社2013年版,第635頁。)一段“大河故瀆”,其入海口當在東光東北的渤海沿岸。

《漢志》金城郡河關縣下注記載“河水行塞外,東北入塞內,至章武入海,過郡十六,行九千四百里”(18)《漢書》卷二八《地理志》,第1611頁。。河水既在章武縣而非千乘縣境內入海,則與“東漢大河”不同,而與《水經注》所載“大河故瀆”流路基本相合。可以判定,《漢志》所載河水當為“西漢大河”,年代下限在王莽始建國三年(11)。考慮到永平十二年前“東漢大河”或未完全形成穩定河道,此時期的《水經》資料亦有可能沿襲河水“至章武入海”的文本,因此《漢志》所載河水流路的文本年代下限至多可延至漢明帝永平十二年。

除河水外,《漢志》中對滱河(今唐河)、淶水(今拒馬河)、桃水(今北拒馬河)、盧水(今府河)、博水(今清水河)的記載也可反映較清晰的時代特征。代郡靈丘縣下注記“滱河東至文安入大河”,代郡廣昌縣下注記“淶水東南至容城入河”,涿郡涿縣下注記“桃水首受淶水,分東至安次入河”,中山國望都縣下注記“博水東至高陽入河”,中山國北平縣下注記“又有盧水,亦至高陽入河”(19)《漢書》卷二八《地理志》,第1577、1622、1632頁。。這五條水道均流入河水,入河位置分別在文安(今文安縣大柳河鎮富各莊村北(20)國家文物局主編: 《中國文物地圖集·河北分冊》中冊,第467頁。)、容城(今容城縣賈光鄉城子村(21)《太平寰宇記》載“(容城)廢縣城在(雄)州西北五十里”(〔宋〕 樂史: 《太平寰宇記》卷六七,中華書局2007年版,第1365頁),宋代雄州治所在今雄縣縣城,其“西北五十里”大致位于今容城縣城以北。《嘉慶重修一統志》載“容城故城在今容城縣西北……舊《志》有古城,在今縣北十五里城子村,周回七里,即故縣也”(《嘉慶重修一統志》卷一四《保定府三》,中華書局1986年版,第617頁)。)、安次(今廊坊市安次區北史家務鎮古縣村(22)國家文物局主編: 《中國文物地圖集·河北分冊》中冊,第458頁。)、高陽(今高陽縣龐口鎮舊城村(23)舊城村為明代以前的高陽縣治所,其地有戰國至漢代遺址,參見國家文物局主編: 《中國文物地圖集·河北分冊(下冊)》,第614頁。)諸縣境內。但《漢志》載河水在章武縣(今黃驊市羊三木回族鄉劉皮莊村南(24)該城址舊稱伏漪城(或郛堤城),參天津市文化局考古發掘隊: 《渤海灣西岸古文化遺址調查》,《考古》1965年第2期;國家文物局主編: 《中國文物地圖集·河北分冊》下冊,第653頁。)境入海,那就無法流經其西北的文安等縣,則關于滱、淶諸水入河的記載不符合西漢時期的情況。20世紀70年代,譚其驤通過對《山經》大河的考訂,指出自今蠡縣以下的《漢志》滱河河道應為《山經》大河故道,《漢志》沿襲《山經》舊稱,將此段河道仍稱為“河”,故而《漢志》有滱、博、盧、淶、桃諸水入河的記載(25)譚其驤: 《〈山經〉河水下游及其支流考》,《中華文史論叢》第7輯,上海古籍出版社1978年版,第188頁;譚其驤: 《西漢以前的黃河下游河道》,《歷史地理》創刊號,上海人民出版社1981年版,第61頁。。換言之,《漢志》滱、博、盧、淶、桃諸水入河的記載反映的是漢代以前的水道情況。

接著考察《漢志》水道注記所涉政區的年代。《漢志》通常在水道源頭所屬縣目下注記水道源流,并述及水道流經及尾閭所屬政區。通過對比可以發現,《漢志》水道注記中提及的這些政區情況與《漢志》所載漢成帝元延時的行政區劃多有不合之處,茲舉數例略論如下。

(1) 《漢志》弘農郡盧氏縣下注記育水“南至順陽入沔”。《漢志》政區無“順陽”,南陽郡博山下注“侯國,哀帝置,故順陽”,應劭注“漢明帝改曰順陽”。《續漢書·郡國志》南陽郡有順陽,注“侯國,故博山”(26)《續漢書·郡國志》,《后漢書》,中華書局1965年版,第3476—2477頁。。由此可知,西漢有順陽縣,西漢末改博山縣,漢明帝時復改順陽縣。《漢志》載育水“南至順陽入沔”用的并非《漢志》中的政區名“博山”,而是其舊名(或漢明帝所復之名)“順陽”。因此,《漢志》對育水的記述應是參考了《漢志》前或漢明帝后的政區。

(2) 《漢志》瑯邪郡朱虛縣下注記汶水“東至安丘入維”。《水經》載汶水“又北過淳于縣西,又東北入于濰”,與《漢志》之說有異。安丘、淳于二縣均為《漢志》北海郡屬縣,從地理方位看,安丘位于淳于上游,若參照《漢志》政區,則汶水入濰當在淳于而非安丘。今按,《續漢志》載“淳于,永元九年復”(27)《續漢書·郡國志》,《后漢書》,第3473頁。,可知淳于縣曾在東漢初年省并,直到漢和帝永元九年(97)才復置。相關研究認為,淳于在光武帝時曾是鄧禹的食邑之一(28)《后漢書》卷一六《鄧禹傳》載:“(建武)十三年,天下平定,諸功臣皆增戶邑,定封禹為高密侯,食高密、昌安、夷安、淳于四縣。”(第605頁),而史籍中不見鄧禹被削封的記載,因此淳于縣省并當在漢明帝永平元年(58)鄧禹去世之后(29)趙海龍: 《〈東漢政區地理〉縣級政區補考》,《南都學壇》2016年第2期。。可以推斷,《漢志》對汶水的記述應是參考了漢明帝以后的政區。

(3) 《漢志》六安國六縣下注記“如溪水首受沘”。根據《漢志》體例,如溪水自沘水分出當在六縣境內。然《說文》載“泄水受九江博安洵波”,《水經》載“泄水出博安縣”,均以泄水(如溪水之別名)分流在博安縣境,與《漢志》記載有異。博安即《漢志》九江郡之博鄉,從地理方位看,博鄉(博安)位于如溪水分流處與六縣之間,若參照《漢志》政區,則“如溪水首受沘”當在博鄉而非六縣。今按,博鄉(博安)不見于《續漢志》,恐在東漢初年即已省并。(30)李曉杰: 《東漢政區地理》,山東教育出版社1999年版,第222頁。《漢志》系如溪水于六縣下當是就博鄉縣省并后的情況而言。因此《漢志》對于如溪水的記述應是參考了東漢初期的政區。

通過上文討論可知,《漢志》水道注記中既有西漢末年的信息,也有漢代以前及東漢時期的內容,似乎沒有作為時代斷限的標準年。以《隋書·經籍志》著錄的酈善長注《水經》40卷為例,這部《水經》作者未詳,舊說多以為出自西漢末年古文經學家桑欽之手。關于其成書年代,學界聚訟已久,原因正在于其所載地名時代混亂,既有漢代設置而后世廢除的政區,又有漢代未設而曹魏始置的政區。現有研究表明,酈道元所注《水經》最終寫定在曹魏時,但其文本是以西漢末年至新莽時期的水道政區資料為主體,附益、更易東漢至曹魏時的地理信息而成。(31)黃學超: 《〈水經〉成書考說》,《歷史地理》第37輯,復旦大學出版社2018年版,第175—197頁。周振鶴指出,“桑欽《水經》在寫定以后的四百年間不斷經過后人的增刪改訂,才最終成為酈注《水經》的形式,這種根據各個不同時期的地理現實所作的改寫工作,實際上就是一種再創作,因而蔚為一系列水經類型的十分常見的普通著作,以致連酈道元也不提及其所注《水經》為何人所撰”(32)周振鶴: 《中國古代撰寫水經的傳統》,《歷史地理》第8輯,第85頁。。這一觀點很好地概括了秦漢時期《水經》撰著的傳統。《漢志》水道注記依據此類《水經》編訂,因而也呈現出年代斷限不一的特點。值得注意的是,《漢志》所載水道資料出現了不少東漢初期(特別是漢明帝時期)的政區信息,恰與班固編撰《漢書》的時代相合。(33)班固編撰《漢書》大約始自漢明帝永平元年,終于漢章帝建初七年,參見〔清〕 陳漢章: 《馬班作史年歲考》,《綴學堂初稿》卷二,清光緒十九年刻本,第22a—24a頁。綜合來看,《漢志》水道注記的主要資料來源應是漢明帝時期的《水經》,只是受《水經》編撰特點的影響,這份資料中保留了許多未及改易的前代信息。

二、 過郡數及里程的資料來源

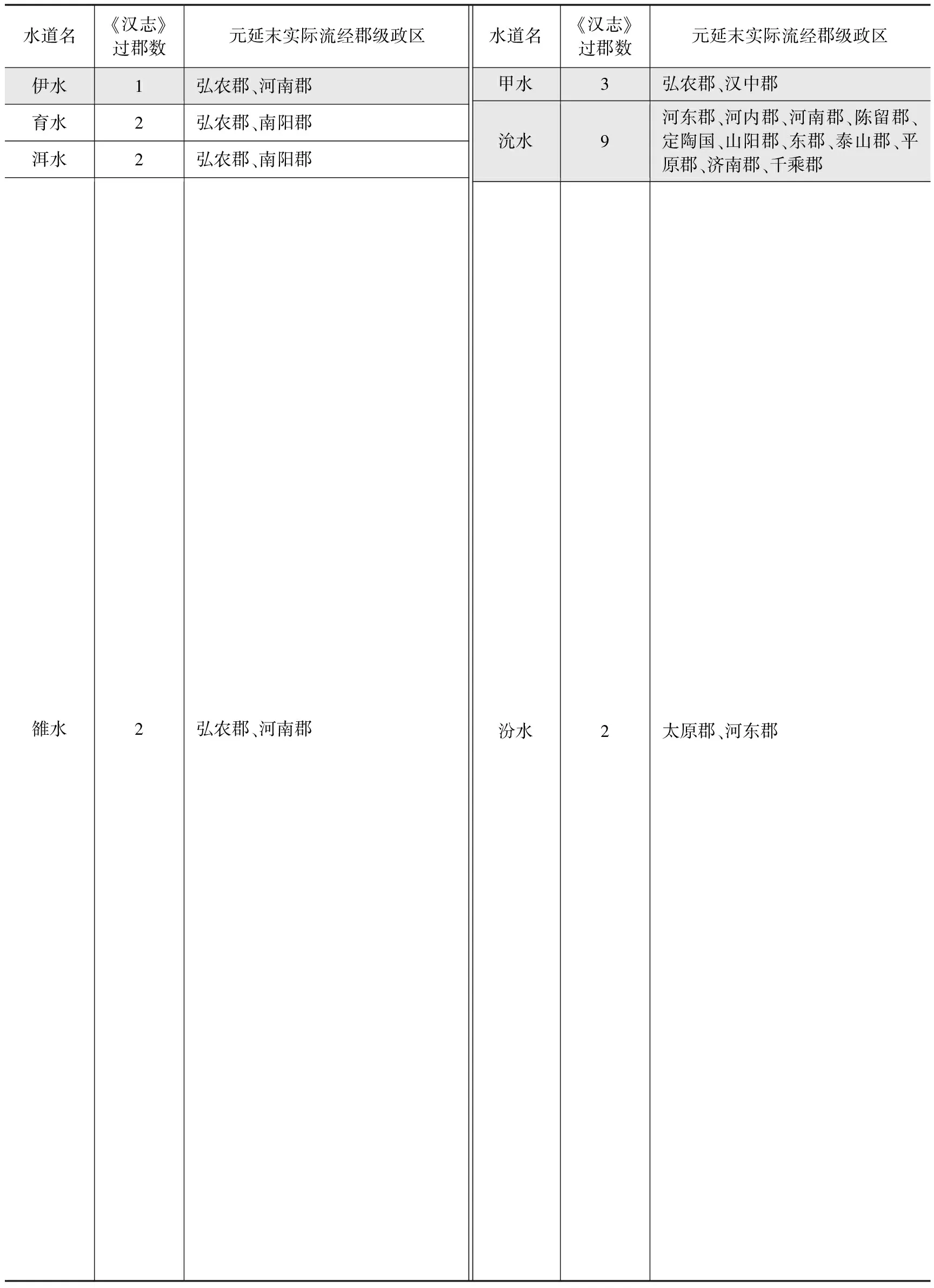

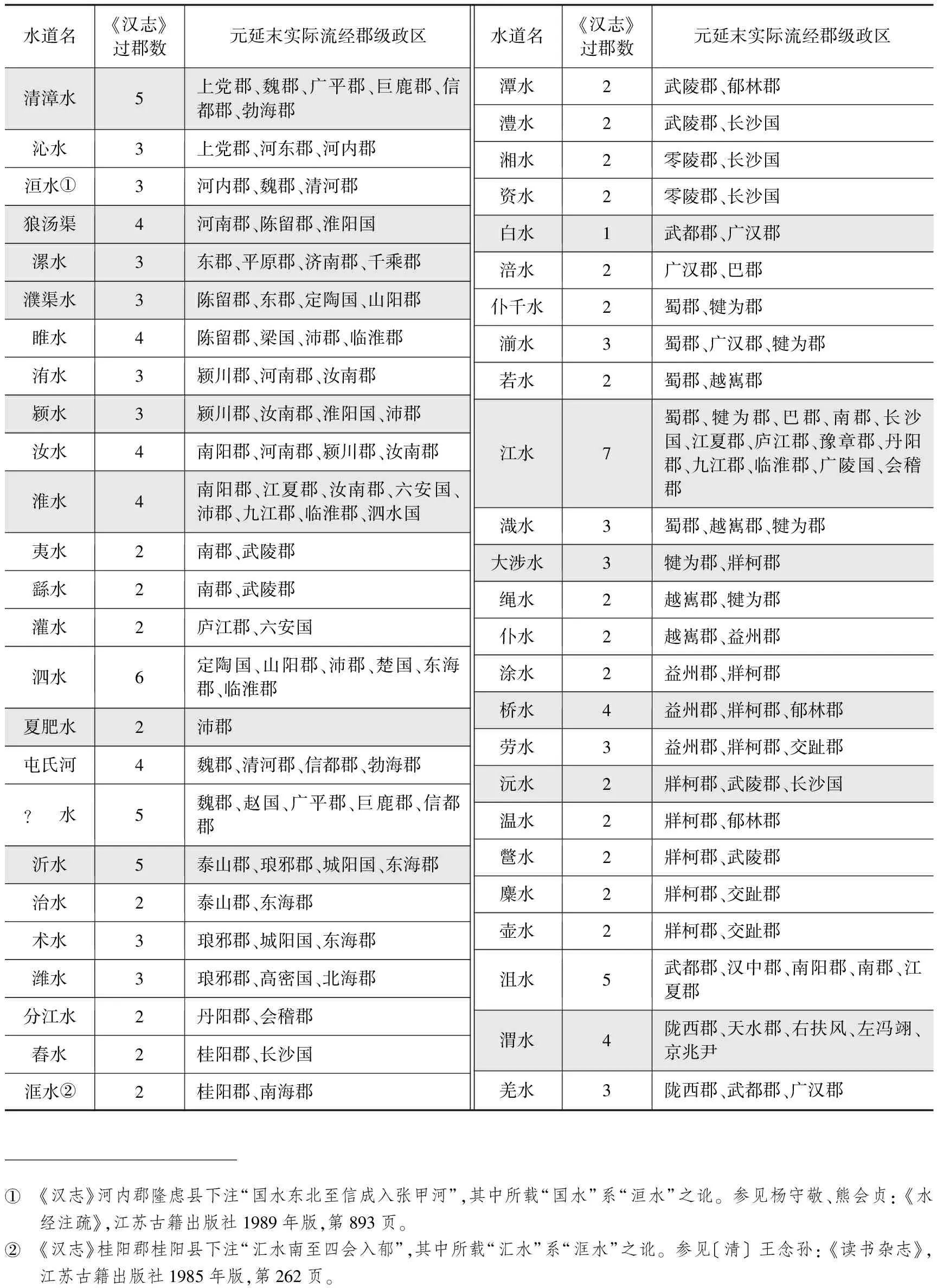

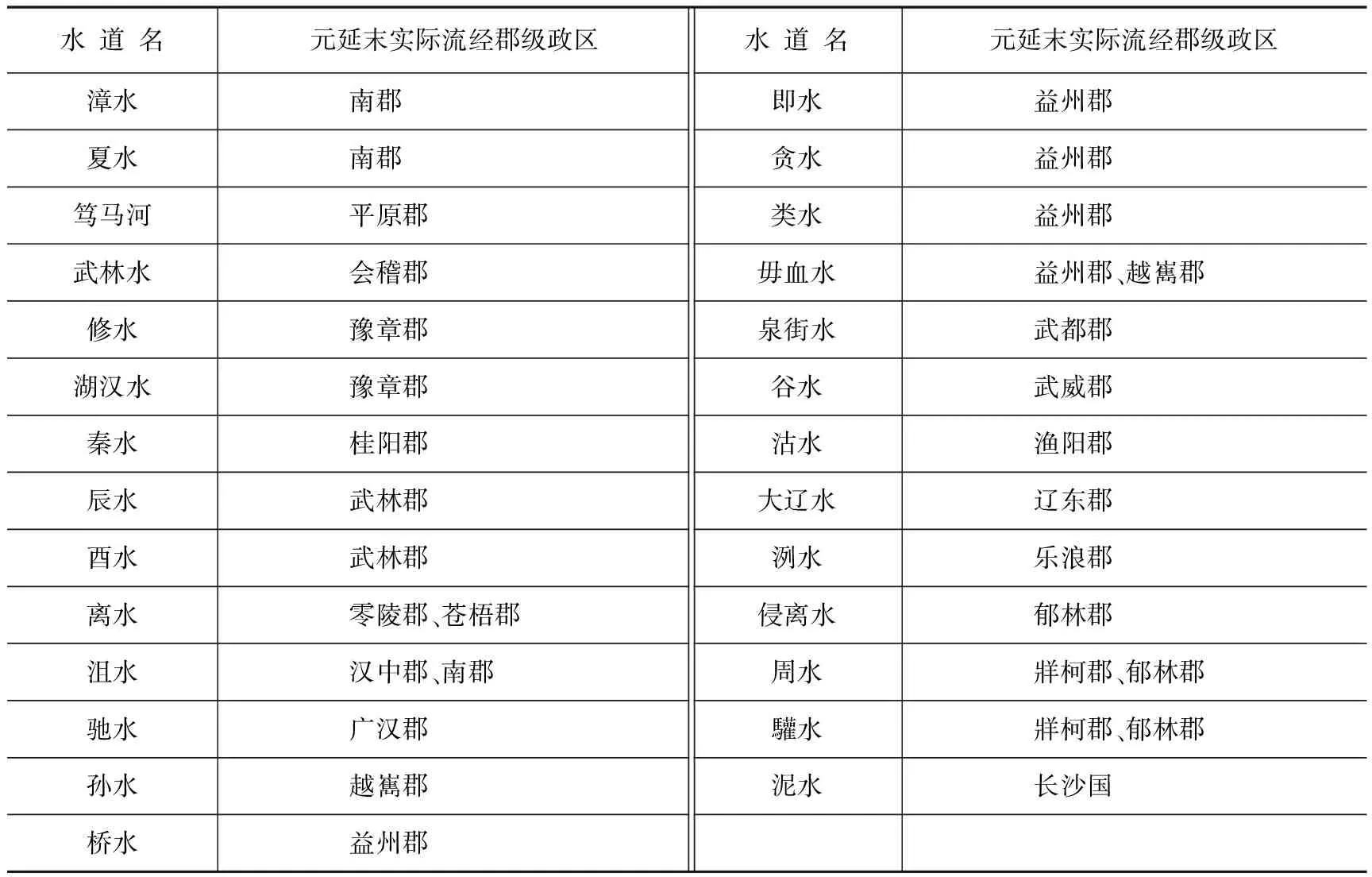

在目前的《漢志》文本中,一共記錄了100條水道的里程,其中73條水道除里程外還有各自流經的郡國數(表1),其余27條則只有里程數(表2)。此類水道過郡數和里程記載在時代相近的其他以水道為記述對象的文獻中均未出現,其來源與漢代的上計資料有關。

首先是水道里程的問題。秦漢時期文獻中的里程記錄幾乎都和道路里程相關,時人稱“道里”。例如《漢書·西域傳》詳細記錄了西域諸國與長安、陽關、西域都護治所及鄰國之間的里程,《茂陵書》中記錄有各郡國治所到長安的里程(34)《茂陵書》疑為新莽末年赤眉軍發掘西漢帝陵時從漢武帝茂陵中得到的簡牘文書,西晉以后亡佚(辛德勇: 《談歷史上首次出土的簡牘文獻——〈茂陵書〉》,《文史哲》2012年第4期)。漢魏時期學者在注釋《漢書》時多有引用,今所見佚文中有不少涉及郡國治所到長安的里程,如《漢書》卷六《武帝紀》顏師古注引臣瓚曰“《茂陵書》珠崖郡治瞫都,去長安七千三百一十四里,儋耳去長安七千三百六十八里,領縣五”(第188—189頁)。,這些里程數字均為“道里”。20世紀以來大量出土的秦漢簡牘資料中也有不少道路里程記錄,如居延甲渠候官遺址及敦煌懸泉遺址中出土的《傳置道里簿》(35)參見何雙全: 《漢代西北驛道與傳置——甲渠候官、懸泉漢簡〈傳置道里簿〉考述》,《中國歷史博物館館刊》1998年第1期;郝樹聲: 《敦煌懸泉里程簡地理考述》,《敦煌研究》2000年第3期。、里耶秦簡中的三枚里程簡牘(36)參見湖南省文物考古研究所、湘西土家族苗族自治州文物處、龍山縣文物管理所: 《湖南龍山里耶戰國—秦代古城一號井發掘簡報》,《文物》2003年第1期;湖南省文物考古研究所、湘西土家族苗族自治州文物處: 《湘西里耶秦代簡牘選釋》,《中國歷史文物》2003年第1期;湖南省文物考古研究所編著: 《里耶發掘報告》,岳麓書社2006年版,第196—201頁。、北京大學藏秦代水陸里程簡冊(37)參見辛德勇: 《北京大學藏秦水陸里程簡冊的性質和擬名問題》,《簡帛》第8輯,上海古籍出版社2013年版,第17—27頁;辛德勇: 《北京大學藏秦水陸里程簡冊初步研究》,《出土文獻》第4輯,中西書局2013年版,第177—279頁。,均為秦漢時期道路里程資料的實證。

在司馬彪編撰的《續漢書·郡國志》和沈約編撰的《宋書·州郡志》這兩部正史地理志中都出現了“道里”的系統記錄。《續漢書·郡國志》在絕大多數郡國名目下都注記了其治所與都城雒陽間的方位及道路里程。(38)例如京兆尹下注記有“雒陽西九百五十里”,潁川郡下注記有“雒陽東南五百里”(《續漢書·郡國志》,《后漢書》,第3403、3421頁)。《宋書·州郡志》在各州下記錄該州治所與都城建康間,在各郡下記錄該郡治所到州治及都城的道路里程,還特別標明水路里程和陸路里程的區別。(39)例如揚州吳郡“去京都水六百七十,陸五百二十”,徐州下邳郡“去州水二百,陸一百八十,去京都水一千一百六十,陸八百”(《宋書》卷三五《州郡志》,中華書局1974年版,第1031、1048頁)。可見兩部地理志的編纂者都握有系統的道里資料。2004年在湖南郴州蘇仙橋的一口古井中發現了一批西晉簡牘,其中兩枚分別記錄了桂陽郡所轄二縣的治所、方位、城邑規模、吏員等情況,特別記載了便縣“去郡一百廿里,北去江州一千四百八十里,去京城三千五百一十里”,晉寧縣“去郡一百卅里,去江州一千七百卅里,去京城三千七百里”(40)湖南省文物考古研究所、郴州市文物處: 《湖南郴州蘇仙橋遺址發掘簡報》,湖南省文物考古研究所編: 《湖南考古輯刊》第8集,岳麓書社2009年版,第98—99頁。。已有學者指出這兩枚簡牘是西晉桂陽郡郡府保存的“上計階簿”存檔副本,《續漢書·郡國志》和《宋書·州郡志》所載道里資料來源很可能便是此類上計文書。(41)孔祥軍: 《西晉上計簿書復原與相關歷史研究——以湖南郴州蘇仙橋出土晉簡為中心》,董劭偉主編: 《中華歷史與傳統文化研究論叢》第1輯,中國社會科學出版社2015年版,第139—177頁。

關于全國道路里程的系統資料早在秦漢時期就已經存在,上文提及漢武帝時期的《茂陵書》中便有不少關于郡國治所到都城的道里信息,此類資料也應來自當時各郡國的上計文書。《續漢書·百官志》劉昭注引胡廣曰“秋冬歲盡,各計縣戶口墾田,錢谷入出,盜賊多少,上其集簿”(42)《續漢書·百官志》,《后漢書》,第3623頁。,概括了當時上計文書的主要內容。但上計文書所涉事項絕不止胡廣列舉的這些,嚴耕望通過對文獻中相關線索的梳理,指出“是則宗室狀況、斷獄情形、兵戎戍卒、山林澤谷之饒、關梁貿易之利,以及地理變遷,無不入簿”,并總結稱“蓋凡地方一切情形無不入計簿者”(43)嚴耕望: 《秦漢地方行政制度: 中國地方行政制度史甲部》,北京聯合出版公司2020年版,第260頁。。數十年來出土的地下材料也豐富著學界對上計內容的認知。(44)參見[日] 紙屋正和著,朱海濱譯: 《漢代郡縣制的展開》,復旦大學出版社2016年版,第280—282頁。可惜,目前發現的漢代上計簡牘雖然數量不少,但幾乎都出自墓葬,只是抄錄的部分文書副本(45)例如江蘇東海縣尹灣漢墓出土的《集簿》等文書、安徽天長紀莊漢墓出土的《戶口簿》、湖南沅陵虎溪山漢墓出土的《計簿》、朝鮮平壤貞柏洞漢墓出土的《樂浪郡初元四年縣別戶口集簿》等。,并非一地完整的上計資料。因此,除戶口墾田等主要內容外,出土的各類上計簡牘所涉事項不盡相同。目前出土簡牘提供的線索顯示,漢代的上計資料中包含水道里程的信息。1999年,湖南沅陵虎溪山一號漢墓出土了一批簡牘資料,其中有一篇記載西漢初年沅陵侯國行政建制、吏員、戶口、田畝、賦稅、兵甲戰船等情況的文書,整理者將其命名為《計簿》(46)2003年最早公布的發掘簡報中將這篇文書命名為《黃簿》(湖南省文物考古研究所、懷化市文物處、沅陵縣博物館: 《沅陵虎溪山一號漢墓發掘簡報》,《文物》2003年第1期),2020年沅陵虎溪山一號漢墓正式考古報告出版,公布所出漢簡的全部內容,將這篇原本命名為《黃簿》的文書定名為《計簿》(湖南省文物考古研究所編著: 《沅陵虎溪山一號漢墓(上)》,文物出版社2020年版,第116—117頁)。,是墓主沅陵侯吳陽去世當年(前162)或前一年沅陵侯國上計文書的副本(47)楊先云: 《虎溪山漢簡〈計簿〉所載沅陵侯國》,簡帛網[2021-03-01],http://www.bsm.org.cn/?hanjian/8349.html。。其中有兩枚竹簡的內容值得注意。簡11記載“廷到長安道武關二千六百九十六里其四百卅二里沅水”,是自沅陵侯國經由武關抵達長安的里程;簡12記載“廷到長安道函浴三千二百一十九里其四百卅二里沅水”(48)湖南省文物考古研究所編著: 《沅陵虎溪山一號漢墓(上)》,第118頁。,是自沅陵侯國經由函谷關抵達長安的里程。這兩條記載明確提到其中有“四百卅二里”沅水水路,這是漢代上計資料涉及水道里程的明證。班固以蘭臺令史的身份編纂《漢書》,有條件接觸到當時各郡國的上計資料(49)《漢書·百官公卿表》載:“(御史中丞)在殿中蘭臺,掌圖籍秘書。”《續漢書·百官志》載:“蘭臺令史,六百石。本注曰: 掌奏及印工文書。”漢代上計文書主要由丞相府和御史府負責(侯旭東: 《丞相、皇帝與郡國計吏: 兩漢上計制度變遷探微》,《中國史研究》2014年第4期),蘭臺作為御史屬官的辦公地和國家文書的保存地,藏有各郡國的上計資料。,《漢志》記錄的水道里程信息很可能便來源于此。

再是水道過郡數問題。《漢志》水道注記中有73條水道流經郡國的數目,但未將水道流經的郡國名目逐一列出。后世學者試將這些過郡數一一實指,發現數目與水道實際流經的郡國數多有不合。以《漢志》所載漢成帝元延末的政區為參照,《漢志》所載水道過郡數與水道實際流經郡國數目對照如表1所示。

表1 《漢志》水道過郡數與元延末政區對照

續表

續表

通過表1對比可見,《漢志》載有過郡數目的73條水道中,至少有23條水道的過郡數目不能與《漢志》載漢成帝元延三年的行政區劃相匹配。清代以來不少學者留意到這一矛盾。(50)相關研究參見〔清〕 汪遠孫: 《漢書地理志校本》,《二十五史補編》第1冊,中華書局1956年版,第425—457頁;〔清〕 錢坫撰,徐松集釋: 《新斠注地里志集釋》,《二十五史補編》第1冊,第1023—1183頁;〔清〕 洪頤煊: 《漢志水道疏證》,《二十五史補編》第1冊,第1293—1318頁;王社教: 《〈漢志〉淮水究竟經過哪幾郡》,《中國歷史地理論叢》1989年第4輯;周亞: 《〈漢書·地理志〉沁水“過郡三”考辨》,《陜西師范大學學報(哲學社會科學版)》2004年第4期;郝鵬展: 《〈漢書·地理志〉河流過郡數考辨四則》,《中國歷史地理論叢》2006年第1期。已有研究或剪裁郡目以合《漢志》之數,或將過郡數矛盾歸因于文字訛誤。但面對《漢志》過郡數目有近三分之一存在疑問的情況,這些觀點似乎都無法給出完備解釋。通過對《漢志》水道過郡數目史源進行探討,可以為這一問題的研究提供一種新的思路。

值得注意的是,《漢志》水道注記中“過郡幾”與“行若干里”均為配套出現,《漢志》既載73條水道過郡數,也同時載有相應水道里程,未有一例只記過郡數而不記里程的情況。還有27條記載了里程而未提及過郡數目的水道,它們絕大多數在一郡之內(表2)。清人陳澧指出“凡水在一郡內者,不言過郡”(51)〔清〕 陳澧: 《漢書地理志水道圖說》,《二十五史補編》第1冊,第1339頁。,王先謙亦言“《志》敘水道,無過郡一者,本郡則不可言過也”(52)〔清〕 王先謙: 《漢書補注》,上海古籍出版社2008年版,第2216頁。,目前《漢志》文本中僅見兩處“過郡一”(弘農郡盧氏縣下注記伊水、廣漢郡甸氐道下注記白水)實際都是“過郡二”之訛。因此,表2所列27條只涉及一郡的水道,《漢志》注記無“過郡”表述,對應郡國數目其實是“一”。可見,《漢志》記錄水道里程時實際都記錄或反映了該水道流經郡國的數目。過郡數與里程的相關性表明二者史源可能高度關聯。

表2 《漢志》記錄里程而未涉及過郡數的水道與元延末政區對照

漢代的上計制度分兩級,據《續漢書·百官志》記載,漢代縣一級政區向其所屬郡國上計,而郡國則向朝廷上計(53)《續漢書·百官志》載:“每郡置太守一人,二千石,丞一人。郡當邊戍者,丞為長史。王國之相亦如之。每屬國置都尉一人,比二千石,丞一人。本注曰: 凡郡國皆掌治民……歲盡遣吏上計。”又載:“每縣、邑、道,大者置令一人,千石;其次置長,四百石;小者置長,三百石;侯國之相,秩次亦如之。本注曰: 皆掌治民……秋冬集課,上計于所屬郡國。”(第3621—3623頁),中央獲得的上計資料以郡國為單位。對于流經多個郡國的水道,需要將其散見于各郡國上計資料中的里程相加,才能得到里程總數。因此,可以這樣假設: 班固編纂《漢志》時將同一水道分河段散見于不同郡國上計資料中的里程相加得到里程總數記入,而所謂“過郡幾”便等于該水道見載郡國上計資料的份數。

基于這一推斷重新審視《漢志》水道過郡數目存在的疑問。除少量文字訛誤外,其余問題也可以得到相對合理的解釋。

第一,《漢志》所載水道過郡數是以東漢初年各郡國上計資料為據,故而與漢成帝元延時期政區情形不相合。茲以甲水、夏肥水二水為例。(1) 《漢志》弘農郡上雒縣下注記甲水“過郡三”。據《漢志》,甲水發源于弘農郡上雒縣,至漢中郡钖縣流注沔水。按《漢志》政區,甲水只過弘農、漢中二郡,不過《續漢志》載弘農郡上雒縣于光武帝建武十五年(39)改隸京兆尹,弘農郡之析縣亦或在同年改屬南陽郡(54)李曉杰: 《東漢政區地理》,第19頁。,又據《水經注》,《續漢志》南陽郡析縣所轄豐鄉城又在甲水支流豐鄉川水側(55)《水經·沔水注》載:“(甲水)南合豐鄉川水,水出弘農豐鄉東山,西南流徑豐鄉故城南。京相璠曰: 南鄉淅縣有故豐鄉,《春秋》所謂豐淅也。于《地理志》屬弘農。今屬南鄉。”按: 《續漢志》南陽郡析縣下注云“有豐鄉城”,即《水經注》所述豐鄉故城。。因此,建武十五年后甲水當流經京兆尹、南陽郡、漢中郡三個郡級行政單位,《漢志》甲水“過郡三”當為建武十五年后的情況。(2) 《漢志》沛郡城父縣下注記夏肥水“過郡二”。若以《漢志》政區,城父、下蔡二縣均為沛郡屬縣,夏肥水當在沛郡境內(56)城父、下蔡二縣位于沛郡西境,與汝南郡相鄰,《中國歷史地圖集》將汝南郡與沛郡之間的郡界畫過夏肥水東岸,以合《漢志》夏肥水“過郡二”之數,然并無確證。,但光武帝建武二十年(44)以沛郡為沛國,城父縣別屬汝南郡、下蔡縣別屬九江郡(57)李曉杰: 《東漢政區地理》,第35頁。,故夏肥水過汝南、九江二郡,正與《漢志》所載“過郡二”之數相合。

第二,以虎溪山漢簡《計簿》的情況看,上計資料中的水道里程指水路交通的道路里程,而非水道的完整流程。《漢志》記載的水道里程也普遍小于水道的實際流程,以古今河道變動相對不大的幾條水道為例。《漢志》汾水“行千三百四十里”(約557千米),今汾河全長694千米;沁水“行九百七十里”(約403千米),今沁河全長485千米;夷水“行五百四十里”(約225千米),對應今清江全長423千米;沮水“行七百里”(約291千米),對應今沮漳河全長341千米;馳水“行五百五十里”(約229千米),對應今梓潼江全長321千米。可見《漢志》里程均與實際流程存在較大差距。(58)相關今水道里程數據參考《中國河湖大典·長江卷》,中國水利水電出版社2010年版;《中國河湖大典·黃河卷》,中國水利水電出版社2014年版。所以,如果一條水道在某郡國內未作為交通要道,該郡國上計資料中就不會出現這條水道的里程,這就造成《漢志》中部分水道過郡數少于實際所涉郡國數的情況。例如河水“過郡十六”、江水“過郡七”、淮水“過郡四”等,無論以《漢志》西漢末年政區計,還是參照東漢初年政區計,這些水道實際經過的郡國數都遠多于《漢志》記載的數目。這表明相關水道有部分河段并非交通干道,相應郡國上計資料中未記錄其里程。

三、 水道注記中竄入的后代注文

漢末以降,服虔、應劭等學者始為《漢書》作注,《隋書·經籍志》著錄有應劭撰《漢書集解音義》24卷、服虔撰《漢書音訓》1卷、韋昭撰《漢書音義》7卷等。(59)《隋書》卷三三《經籍志》,第953頁。這些注解《漢書》的作品原本單行,西晉時晉灼撰《漢書集注》,將諸家《漢書》注釋收入合為一部。晉人臣瓚又總集諸家音義為24卷。至東晉時,蔡謨將臣瓚之書散入《漢書》中,唐人顏師古在此基礎上集23家注釋為《漢書》作注,流傳至今。由于《漢書·地理志》文本包括正文和注記兩部分,后世刊行時又多用大小字予以區別,因此在后世傳抄過程中,班固在《漢志》政區名目下所留注記容易與后代注解《漢書》的注文混淆。(60)例如,《漢志》京兆尹南陵下注記“霸水亦出藍田谷,北入渭”之后原有“師古曰茲水秦穆公更名以章霸功視子孫”17字,被視作顏師古注文,但這段文字實際應是班固自己的注記,《水經·渭水注》抄變《漢志》此段文字作“古曰滋水矣秦穆公霸世更名滋水為霸水以顯霸功”可以為證。錢大昕指出“此皆班氏本文,謂霸水本名茲水,秦穆公始更名耳,非師古注也,‘師’字后人妄加”(〔清〕 錢大昕: 《廿二史考異》卷七,上海古籍出版社2004年版,第132頁)。目前所見《漢志》水道注記中有少部分文字實際是后代注文,而非班固原注。

例如,《漢志》弘農郡丹水縣下注記“水出上雒冢領山,東至析入鈞”(61)《漢書》卷二八《地理志》,第1549頁。與其他水道注記相比存在兩個問題: 第一,未注明水道名稱;第二,《漢志》通常在水道源頭所屬政區名目下注記水道相關信息,此條系于丹水縣下,但內容卻明確該水道源頭在上雒縣而非丹水縣。對此清人提過兩種解釋: 段玉裁認為“水”前脫一“丹”字(62)〔清〕 段玉裁: 《經韻樓集》,上海古籍出版社2008年版,第96—97頁。;王先謙則言“‘丹水出冢領山’應在‘上雒’下,班系此者,所以著縣氏也,凡班書以水氏縣,即系本縣下者,不復出水名”(63)〔清〕 王先謙: 《漢書補注》,上海古籍出版社2008年版,第2220頁。。不過,王先謙的解釋實際上不成立,《漢志》以水氏縣的水道甚多,如廣漢郡白水縣因白水得名,然《漢志》亦將白水系于其上源所在的甸氐道而非白水縣下。今按,《漢書·司馬相如傳》“丹水更其南”下顏師古注云:“應劭曰: 丹水出上洛冢領山,東南至析縣入鈞水。”(64)《漢書》卷五七《司馬相如傳》,第2549頁。據此判斷,《漢志》這條注記實際為應劭注文竄入,是應劭對“丹水”這一縣名的解釋,而并非班固所作。

將《漢志》中政區名稱與水道關聯是應劭注解《漢志》地名的常見手段。例如,《漢志》上黨郡沾縣下顏師古注“應劭曰: 沾水出壺關”,東郡東武陽縣下顏師古注“應劭曰: 武水之陽也”,潁川郡潁陽縣下顏師古注“應劭曰: 潁水出陽城”,南陽郡育陽縣下顏師古注“應劭曰: 育水出弘農盧氏,南入于沔”等。(65)《漢書》卷二八《地理志》,第1553、1558、1560、1564頁。類似例子在《漢志》中有近百處,而班固自己所作注記中卻很少涉及對政區名稱的解釋,目前所見《漢志》水道注記中具有解釋地名性質的少數幾條,均有可能是應劭注文竄入的結果。

《漢志》上黨郡涅氏縣下注記:“涅水也。”(66)《漢書》卷二八《地理志》,第1553頁。“涅氏縣”僅見于《漢志》,其他文獻中只有“涅縣”而無“涅氏縣”。參照《水經·濁漳水注》“(涅水)東徑涅縣故城南,縣氏涅水也”的記載,王先謙指出《漢志》“涅氏”的“氏”字與后面的注記“涅水也”連讀,是對涅縣縣名的解釋(67)〔清〕 王先謙: 《漢書補注》,第2248頁。,即此條內容應是“氏涅水也”四字。類似文例在應劭注文中可以找到。《漢志》遼東郡沓氏縣下有應劭注“氏水也”,中國國家圖書館藏宋慶元元年建安劉元起刻本《漢書》作“沓水也”(68)《漢書》卷二八《地理志》,北京圖書館出版社2003年版,第10b頁。,結合文意及相關版本信息來看,這條應劭注文的原貌應是“氏沓水也”,與“氏涅水也”的行文方式完全一致。因此,上黨郡涅縣下所注“氏涅水也”亦或應劭注文竄入,是應劭對“涅”這一縣名的解釋。

《漢志》廬江郡下注記:“廬江出陵陽東南,北入江。”(69)《漢書》卷二八《地理志》,第1568頁。此“陵陽”為丹陽郡屬縣,這條廬江并不在《漢志》所載西漢末年廬江郡轄域之內。不過,包括陵陽縣在內的《漢志》丹陽郡西部地域在西漢初年屬廬江郡管轄,廬江郡也正因這條廬江(今青弋江)而得名(70)周振鶴: 《西漢政區地理》,第50頁。,《漢志》廬江郡下的這條注記實際是對廬江郡得名原因的解釋。在應劭注文中也有這類關于郡國名稱的解釋,如《漢志》江夏郡下應劭注“沔水自江別至南郡華容為夏水,過郡入江,故曰江夏”,九江郡下“江自廬江尋陽分為九”,牂柯郡下“臨牂牁江也”等(71)《漢書》卷二八《地理志》,第1568、1569、1602頁。。因而廬江郡下這條注記也可能為應劭注文竄入,是應劭對“廬江郡”得名的解釋。

四、 結 語

譚其驤稱《漢書·地理志》為“正史地理志中最早的一部,并且也是最好的一部”,其一大特色便是在各郡縣名目下注記了極為豐富的地理信息,但長期以來學界天然將這些注記認為是西漢地理情況的記錄,少有對這些注記的史料來源進行深究。本文通過追溯《漢志》注記中水道信息的史源,發現《漢志》水道注記的內容主要源于漢明帝時期的《水經》及各郡國的上計資料。班固將漢明帝時期《水經》資料中記載的水道源流分別附記于各政區名目下,又從當時各郡國上計資料中統計出部分水道的過郡數和里程,將其附在相應水道源流之后。又受漢代經學盛行的影響,班固對《尚書·禹貢》《周禮·職方氏》兩篇涉及地理信息的儒家典籍極為推崇,在編纂《漢志》的過程中參考各經學學派觀點,將這兩篇文獻中涉及的包括水道在內的各類地名在注記中一一落實,形成《漢志》水道注記的文本。自漢末以來,對《漢書》的注釋日漸增多,文獻傳抄過程中,一些后代注解《漢志》的文字與班固自己所附注記發生了混淆,因而現在看到的《漢志》水道注記中有少部分實際是后代注文竄入的結果,而非班固注記原貌。

通過對《漢志》水道注記的史源考察可以了解到,其水道信息反映的內容并非全為西漢時期的河流情況。《漢志》中所載水道流路雖然主要反映的是西漢末年的水文面貌,但也包含了部分漢代以前的河流信息,而《漢志》水道注記中涉及的政區信息則以東漢初年政區情形作為參考。《漢志》所載政區和注記的地理信息資料來源不同,因而在利用《漢志》注記的地理信息進行研究時,需要充分考慮這些地理信息的史源及年代。