霧霾啟動防護行為的邊界條件:未來自我連續性的作用*

陶 睿 鄭 蕊

(1.上海交通大學安泰經濟與管理學院,上海 200030;2.上海交通大學心理與行為科學研究院,上海 200030;3.中國科學院心理研究所,北京 100101;4.中國科學院大學心理學系,北京 100049)

1 引 言

空氣污染嚴重損害身心健康(Wei et al.,2020;Xu et al.,2020;Zhou et al.,2021)。盡管空氣污染已成為公眾的關注焦點,但它似乎并未引起足夠的防護行為。調查發現84.8%的南京市民從未在家中使用空氣凈化器(Ban,et al.,2017)。另一項針對北京居民的調查顯示,半數受訪者從不佩戴口罩且僅有24%的家庭使用了空氣凈化器(王亮et al.,2016)。為尋找促進防護行為的辦法,探究霧霾啟動防護行為的心理機制及相關邊界條件極為重要。

以往研究在探討霧霾對防護行為的影響機制時強調社會認知因素的作用(Chen& Liu,2021;Mehiriz & Gosselin,2021;Yang&Wu,2020),但這類模型已被指出存在過度“認知化”的問題,忽略了情緒的作用(Loewenstein et al.,2001)。事實上,人們往往利用情緒理解和應對風險(Loewenstein et al.,2001;Slovic et al.,2007)。刺激引發的情緒常常作為第一反應自動產生并影響信息的處理和判斷(Zajonc,1980)。

焦慮是一種典型的由霧霾引起的負性情緒(Lu et al.,2018;Vert et al.,2017)。通過回顧文獻,我們認為焦慮可促進防護行為。從健康決策的角度,防護行為可看作未來的損失(如更差的健康狀況)和現在的損失(如一時的麻煩和不適)間的選擇(Chapman,2005)。例如,佩戴口罩即選擇損失現在的利益以避免未來的損失。研究發現焦慮的特征之一是對未來的負面思考增多(MacLeod&Byrne,1996)。高焦慮特質者傾向于高估未來負性事件的發生可能(MacLeod et al.,1997)。這種放大未來損失的傾向將使個體在未來的大損失和現在的小損失間選擇后者從而采取防護措施。因此我們提出:

假設1:焦慮中介霧霾知覺與防護行為的關系。

焦慮通過增大對未來損失的估計促進防護行為,但該作用存在邊界條件。這是因為未來損失的實際承受者并非此刻決策的現在的我,而是未來的我。“未來自我即他人”(future self as another)理論認為人們傾向于將未來自我表征為他人(Hershfield et al.,2009;Hershfield&Bartels,2018)。若將未來自我看作陌生人,基于自利原則,人們將更看重現在自我的損失,因此很難做出防護行為;相反,與未來自我更強的心理連接將使未來的損失更為醒目,因此個體更樂意犧牲現在以減輕未來的損失。研究者將個體與未來自我的心理連接定義為未來自我連續性(future self-continuity)。證據表明未來自我連續性與多種健康行為相關Rutchick et al.,2018)。因此我們提出:

假設2:未來自我連續性調節焦慮與防護行為的關系。霧霾知覺對防護行為的促進作用僅對擁有較高未來自我連續性的個體成立。

進一步回顧本土自我心理學,我們發現未來自我連續性的概念存在跨文化的局限性。在西方個人主義的價值體系中,個體以自身實體為界限區別于他人;然而在中國傳統理念中,社會中的個體并非完全獨立而是借由人倫關系組合成一個緊密且有層次的網絡,這使得中國人的自我呈現出界限的伸縮性(楊國樞& 陸洛,2009)。中國人的自我并不以自身肉身為界,它不僅包含了自己還包含了重要他人,最突出的例子是許多人將孩子看作自己的延伸(楊中芳,2009)。神經影像學證據表明,國人有關自己和母親的概念激活了相同的腦區,而西方人僅在表達自己時激活了該腦區(Zhu et al.,2007)。換言之,西方所定義的未來自我連續性中的“我”為中國文化中的“小我”,而中國人未來自我連續性中的“我”則可能是包含了重要他人的“大我”。子孫作為未來“大我”的重要組成部分,其與自身的心理連接會影響個體的防護行為。研究發現,母親的角色會引發對未來的思考,使孕婦在跨期決策中表現出長期偏好(李愛梅et al.,2015)。《戰國策》觸龍說趙太后一篇中也有“父母之愛子,則為其計深遠”的說法。由于未來的損失不僅牽涉到未來的我,還與未來的子孫息息相關。與未來“大我”(含自己和子孫)心理連接更緊密的個體將更看重未來的損失,因此更傾向于采取防護以減輕未來損失對未來“大我”的不良影響。因此我們提出:

假設3:未來“大我”連續性調節焦慮與防護行為的關系。霧霾知覺對防護行為的促進作用僅對擁有較高未來“大我”連續性的個體成立。

2 方 法

2.1 研究流程

考慮到霧霾知覺與焦慮之間可能存在雙向關系,即霧霾知覺可引發焦慮,同時焦慮由于使個體對威脅信息更為警覺亦可能增強霧霾知覺(Yiend & Mathews,2001;Yoon & Zinbarg,2008),本研究采用兩階段問卷(間隔一周),用霧霾知覺T1 和焦慮T2 預測防護行為T2。分階段取樣相對于橫斷調查有助于在中介模型中厘清變量間的先后關系(Maxwell&Cole,2007)。

2.2 被試

研究共招募了303 名被試,其中262人完成了兩階段問卷,因此最終樣本262人,完成率86%。被試均為在北京工作的職員,其中男生114 人,女生148 人,平均年齡29.17 歲(SD=5.63)。婚姻狀況:100 人單身,58 人未婚但有固定伴侶,102 人已婚,2人離異或喪偶。生育情況:62 人有子女,其余200 人無子女。被試最終獲得50 元報酬。

2.3 研究工具

霧霾知覺參考前人量表(Fehr et al.,2017)用三個條目七點評分測量過去一周的霧霾知覺,樣例條目為“您認為過去一周的空氣污染程度為”(1=無污染,7=污染非常重)。階段一量表的Cronbach α 系數0.83,階段二為0.90。

焦慮根據相關文獻(Brooks&Schweitzer,2011;Gray,1991;Lu et al.,2018)取懊惱、焦慮、擔憂和緊張四種負性情緒(五點評分) 的均值。階段一的Cronbach α 系數0.84,階段二為0.88。

防護行為僅在階段二問卷中測量。根據前人(Ban et al.,2017;Wang et al.,2016;Wakefield et al.,2001)列舉的防護行為編制量表,共六個條目、五點評分。根據表述的不同分為兩個維度,樣例條目如“在過去的一周,我使用了口罩”“在過去的一周,我減少了外出休閑娛樂活動”。量表的Cronbach α 系數為0.73。

未來自我連續性僅在階段二問卷中測量。未來“小我”連續性取兩個條目、七點評分分別測量對未來自己喜愛程度和關心程度(Rutchick et al.,2018),量表的Cronbach α 系數為0.74;未來“大我”連續性測量對未來自己和子孫后代的喜愛和關心程度,共四個條目、七點評分、兩維度。量表的Cronbach α 系數為0.79。

2.4 數據分析

使用Mplus 8 做驗證性因素分析驗證結構效度,隨后在SPSS 20 中使用PROCESS(Hayes,2017)進行路徑分析并使用Bootstrap 法(重復抽樣5000 次)考察有調節的中介作用。

3 結 果

3.1 預分析

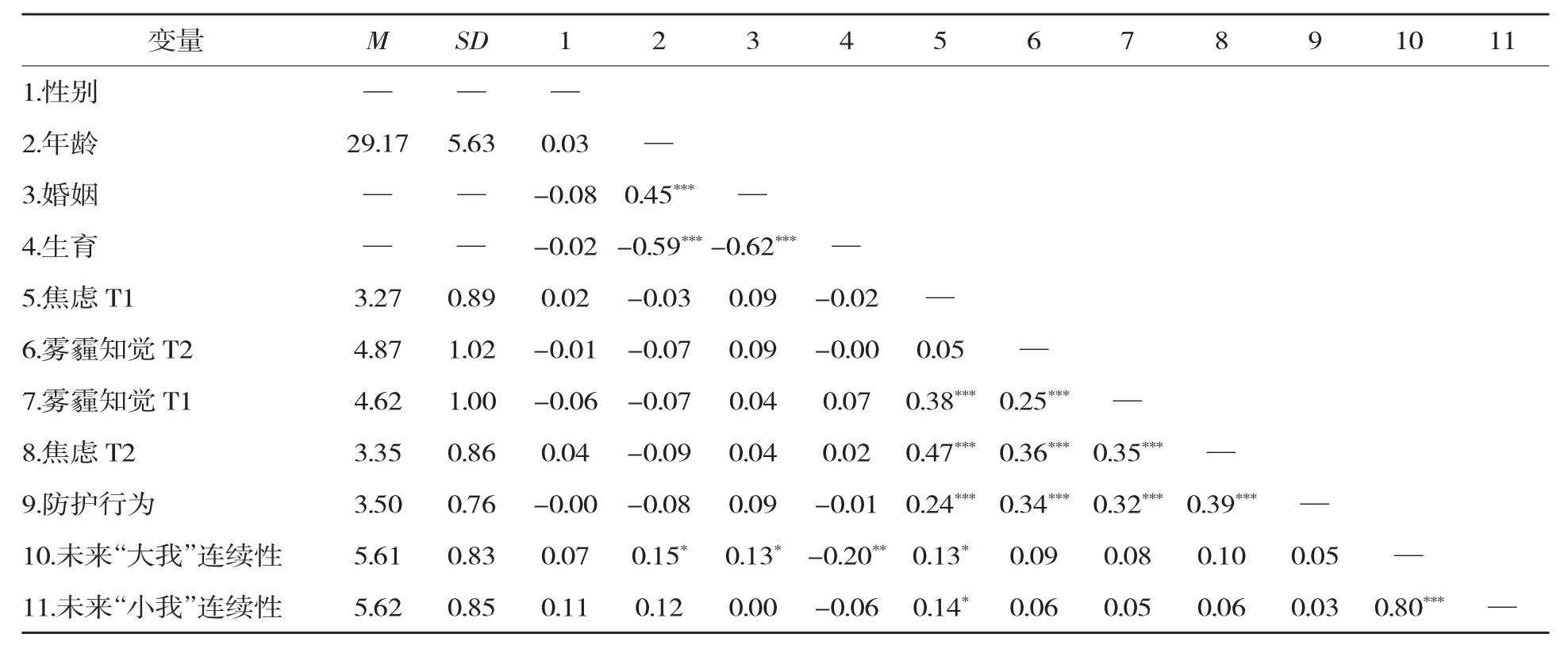

描述統計結果見表1。采用Harman 單因子檢驗法檢測共同方法偏差,抽取特征值大于1 的因子6 個,第一個因子解釋的變異量為27.87%,小于40%的臨界值,表明數據不存在明顯的共同方法偏差。對含未來“小我”連續性的四因子模型進行驗證性因素分析①由于未來“小我”連續性測量為兩條目,為便模型識別,我們對參數估計進行了限制。具體代碼見附錄三。,結果顯示模型擬合良好:χ2/df=1.72,CFI=0.96,TLI=0.95,RMSEA=0.05,SRMR=0.05。含未來“大我”連續性的四因子模型亦擬合良好:χ2/df=1.68,CFI=0.96,TLI=0.95,RMSEA=0.05,SRMR=0.05,可以進行后續分析。

表1 描述性統計結果(N=262)

3.2 中介和調節效應檢驗

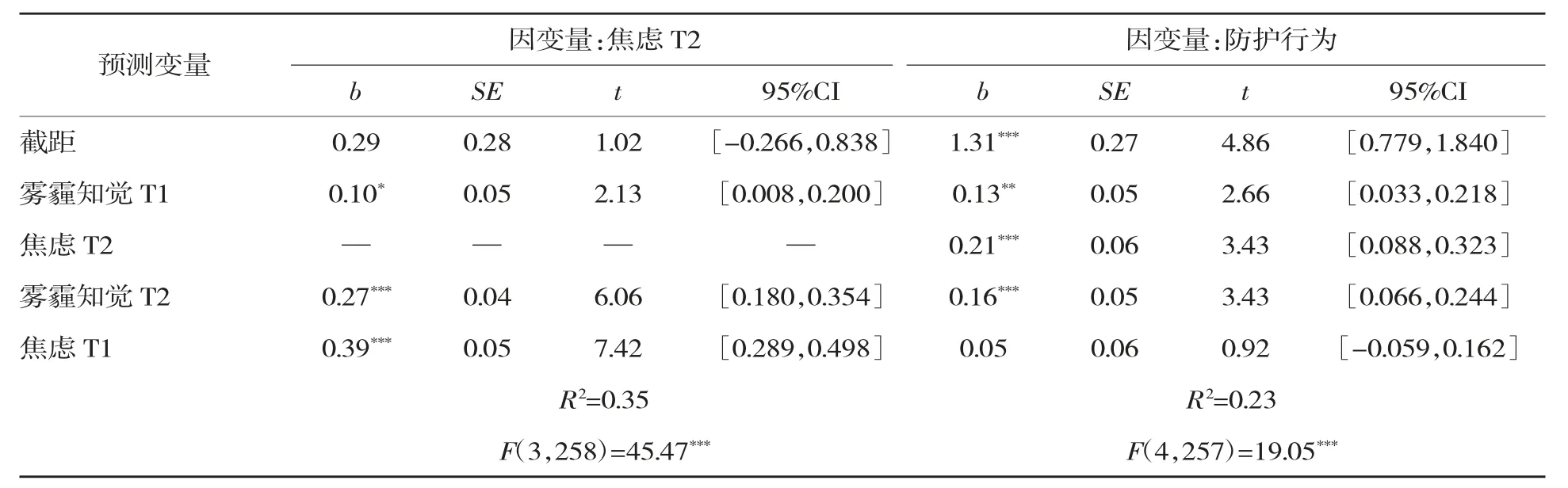

首先采用模型4 檢驗焦慮的中介作用(表2)。在控制霧霾知覺T2 和焦慮T1 后,霧霾知覺T1 與防護行為(b=0.13,t=2.66,p=0.01)和焦慮T2 正相關(b=0.10,t=2.13,p=0.03),同時焦慮T2 與防護行為正相關(b=0.21,t=3.43,p=0.00)。焦慮作為中介的95%bootstrap 置信區間為[0.003,0.052],間接效應值為0.02,焦慮的中介作用成立。刪除控制變量后各效應不變。假設1 被驗證。

表2 焦慮的中介作用

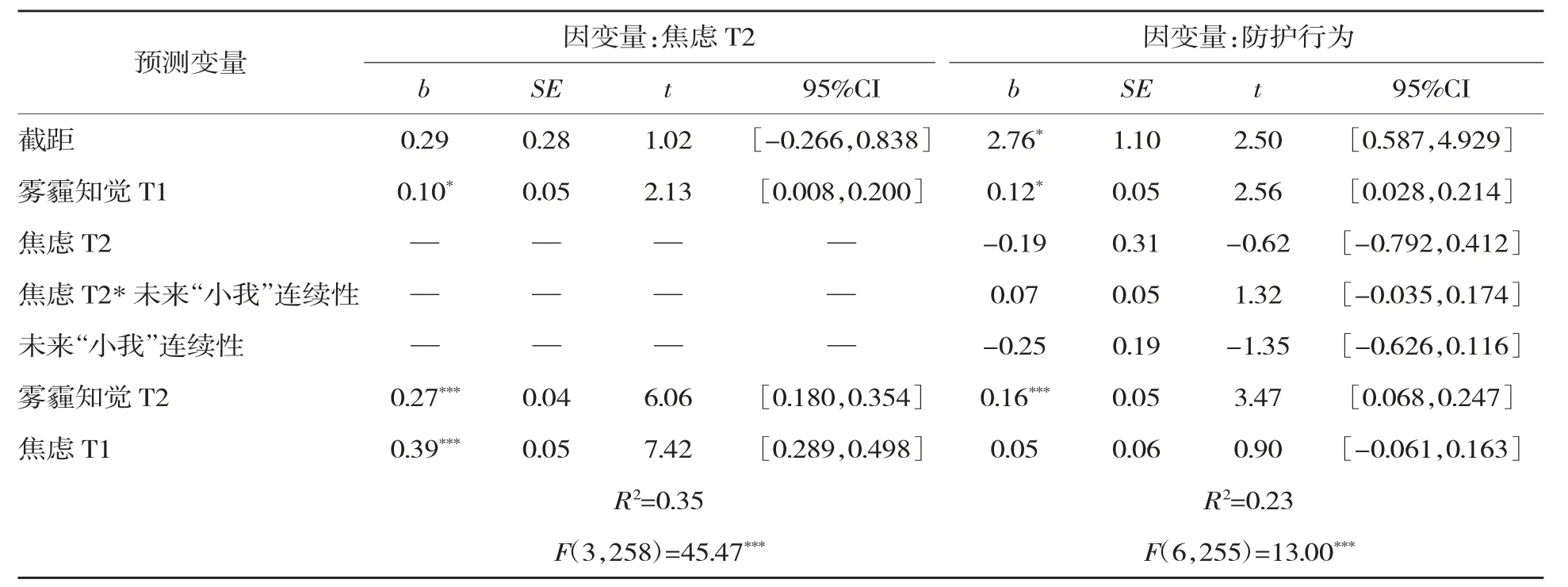

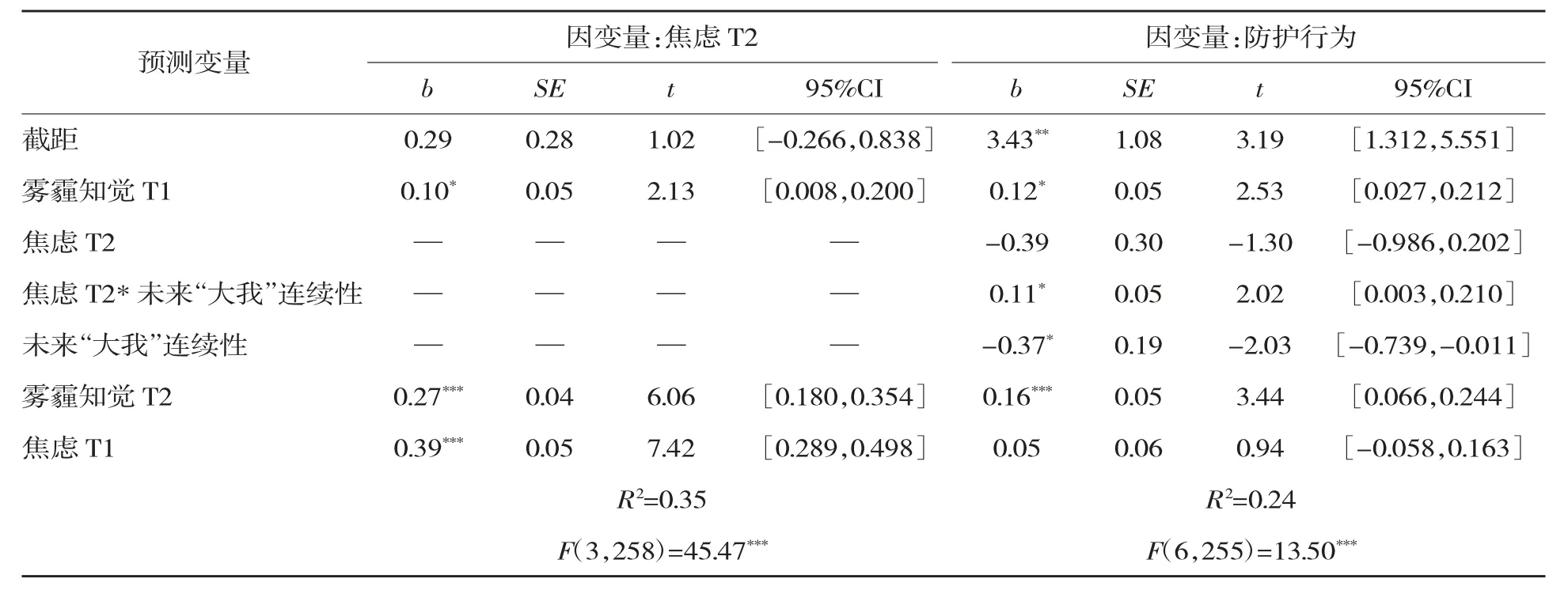

接著采用模型14 檢驗未來“小我”連續性的調節作用(表3)。在控制霧霾知覺T2 和焦慮T1 后,未來“小我”連續性與焦慮T2 的交互項不顯著(b=0.07,t=1.32,p=0.19),假設2 未被驗證。繼續檢驗未來“大我”連續性的調節作用發現(表4),在控制霧霾知覺T2 和焦慮T1 后,未來“大我”連續性與焦慮T2 的交互項顯著(b=0.11,t=2.02,p=0.04),假設3 被驗證。具體而言,霧 霾 知 覺T1 與 焦 慮T2(b=0.10,t=2.13,p=0.03)和防護行為均成正相關(b=0.12,t=2.53,p=0.01),但此時焦慮T2 與防護行為無顯著相關(b=-0.39,t=-1.30,p=0.19)。對未來“大我”連續性取高(mean+1*SD)、中(mean)、低(mean-1*SD)值并檢驗不同水平下的中介效應。結果發現:未來“大我”連續性低水平時,霧霾知覺通過焦慮影響防護行為的中介作用不顯著,95%BootstrapCI[-0.002,0.043],BootSE=0.01。未來“大我”連續性中等水平時,霧霾知覺通過焦慮影響防護行為的中介作用顯著,95%BootstrapCI[0.003,0.053],BootSE=0.01,間接效應值為0.02。未來“大我”連續性高水平時,霧霾知覺通過焦慮影響防護行為的中 介 作 用 顯 著,95%BootstrapCI[0.004,0.070],BootSE=0.02,間接效應值為0.03。調節效應在刪除控制變量后仍然存在。綜上,有調節的中介模型成立。

表3 未來“小我”連續性的調節作用

表4 未來“大我”連續性的調節作用

4 討 論

情緒在個體應對環境威脅時扮演著重要角色。研究發現焦慮可作為中介啟動霧霾防護行為,但該作用僅在個體對未來“大我”有較高關愛時存在。不符合預期的是,未來“小我”連續性的調節作用未被驗證。一方面,未來“小我”連續性的調節作用有待檢驗;另一方面,“小我”與“大我”在調節防護行為上的差異可能揭示了未來子孫在“大我”中的獨特作用。事實上,“未來自我即他人”會影響跨期決策的假定構筑于利己主義原則之上,而現實中人的行為并非總是遵循自利原則。當未來自我被知覺為有情感連接的親密他人時,個體亦有可能為了未來自我選擇犧牲現在自我的利益,因為讓他人承受自己行為所帶來的惡果有時會更加困難(Hershfield&Bartels,2018)。西方“個人定向”的社會結構鼓勵追求私己利益,而中國“社會定向”的社會結構推崇“大我”觀念,著重個體對集體的責任與義務(楊中芳,2009)。出于對他人的關愛而保護自我,這看似反常的結果實則是自我內涵擴張的表現。類似地,近年來亦有研究探討了親社會性對個體健康行為的促進作用。Grant 和Hofmann(2011)發現引導醫生為病人考慮相比單純為自己的健康考慮更有利于促進醫生的洗手行為。最新的一項關于在新冠疫情期間促進防護行為的研究發現,同時強調防護行為對公眾和自身的益處相比于單獨強調某一方的獲益更有利于增強人們的防護意圖(Jordan et al.,2021)。因此我們推斷自利型決策可能存在“利他屬性”,即強調決策結果對重要他人的影響可促進個體做出更符合自身長遠利益的選擇,尤其是在強調“克己奉公”的東方文化中。

本研究的貢獻有:首先,研究驗證了情緒通路在風險應對中的中介作用,未來可繼續探索焦慮在霧霾天氣中的產生機制,例如焦慮到底更多地來自于生理反饋還是對于未來損失的知覺判斷。其次,結合中國文化背景提出了未來“大我”連續性。正如自我概念存在跨文化差異,我們不宜一味將西方語境下的概念奉為圭臬,而應探索相同概念在不同文化背景下的適用性。未來宜繼續探究未來“大我”連續性的內涵和測量方法,厘清其與傳統未來自我連續性在概念和作用上的異同。最后,研究結果暗示啟發人們考慮關系緊密的重要他人可能更有利于驅動健康行為,這為未來設計健康行為干預策略提供了思路。

本研究的局限性有:首先,在測量上由于所有變量均為自我報告得到,研究結果可能受到社會贊許性和共同方法偏差的影響,未來研究宜結合客觀指標測量。其次,研究僅取了中國的工作樣本。未來可開展跨文化比較研究進一步確定未來“大我”連續性的獨特文化內涵。最后,兩階段問卷盡管有利于中介推定,但由于缺少實驗操縱仍難以確定因果,未來應結合實驗法排除其他原因變量的影響。

5 結 論

霧霾知覺通過引發焦慮促進防護行為,且該間接效應受到未來“大我”連續性的調節,即更加關愛未來自己及子孫的個體,在感到霧霾所致的焦慮后會做出更多的防護行為。