管理層預測能力與企業金融化

翟小芳 宋云玲

(1.東北財經大學會計學院,遼寧 大連 116021;2.內蒙古大學經濟管理學院,內蒙古 呼和浩特 010020)

一、引言

2022年黨的二十大報告強調“要堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上,建設現代化產業體系”,明確了實體經濟在推動經濟高質量發展中的重要地位。然而,近年來大量實體企業脫離主業涉足金融資產投資活動,擠出了創新(王紅建等,2017)[34]和實業投資(張成思和張步曇,2016)[43],降低了投資效率(Tori and Onaran,2018)[17]和主業業績(杜勇等,2017)[26],阻礙了經濟高質量發展。為引導實體企業“脫虛返實”,有必要探討金融化的影響因素和驅動機制。

金融化本質上是一種投資選擇,而企業的投資主要由管理層決定。預測能力作為管理層認知能力的重要組成部分,勢必會對企業金融資產配置產生影響,但鮮有研究對兩者的關系進行探討,這為本文提供了良好的研究契機。

本文以A股公司2008—2020年數據為樣本,以管理層業績預告的歷史準確度衡量管理層預測能力,分析其對企業金融化水平的影響。研究結果表明,管理層預測能力與企業金融化水平顯著負相關。在經濟意義上,與管理層預測能力較低樣本相比,管理層預測能力較高樣本的金融化水平相較樣本均值下降約12.9%,表現出“脫虛返實”效應。機制分析表明,管理層預測能力主要通過影響企業金融資產投資的套利動機和蓄水池動機來抑制企業金融化水平。橫截面分析顯示,管理層預測能力對企業金融化水平的抑制作用在外部投資者短視壓力較大、不確定程度較高以及融資難度較大的樣本中更顯著。

本文可能的研究貢獻體現在如下四個方面:第一,豐富了金融化影響因素的研究。本文選擇從管理層預測能力角度入手,對其與企業金融資產配置水平的關系進行考察,豐富了金融化相關領域的研究。當然,也有研究直接分析管理層能力與企業金融化的關系(Tang,2021)[16],但在變量度量和研究內容上與本文存在明顯差異,影響路徑和研究結論也不一致。管理層能力是領導能力、溝通能力、預測能力以及資源整合能力等的綜合體現,本文聚焦預測能力,有助于打開管理層能力影響企業金融資產配置決策的“黑箱”。

第二,從動態視角豐富了有關管理層個人特質的研究。管理層個人特質影響企業行為的基本邏輯是高階梯隊理論(Hambrick and Mason,1984)[7]。但高階梯隊理論強調的是一個較為廣泛的靜態結果,而管理者行為和經歷對其認知與價值觀的影響則是一個動態的“烙印”過程。本文通過管理層業績預告行為度量預測能力,從烙印理論的動態視角豐富了管理層個人特質的形成和經濟后果相關研究。

第三,豐富了有關管理層業績預告經濟后果外溢性的研究。現有研究多聚焦業績預告歷史準確度對后續信息披露質量的影響(Williams,1996)[20],少量研究探討了信息披露范疇之外的溢出效應(Goodman et al.,2014)[6]。本文從金融資產配置視角進一步拓展了有關業績預告溢出效應的研究,也為強制性業績預告的必要性提供了數據支持。

第四,為監管部門引導和監督企業“脫虛返實”,實現經濟高質量發展提供了借鑒。監管部門可以根據管理層業績預告質量對企業進行分類指導和監督,相對精準地抑制非金融企業金融化趨勢,有的放矢地引導金融回歸實體經濟。這對防范系統性金融風險、實現經濟高質量發展具有重要的現實意義(彭俞超等,2018)[31]。

二、文獻綜述與研究假說

影響非金融企業金融化的因素很多,且多個動機可以不同程度地同時存在。不過,主流文獻認為,非金融企業金融化的動機主要分為套利動機和蓄水池動機。套利動機假說認為,由于實體投資收益率低于金融投資,所以當實體經營業績惡化和利潤率下降時,或者為了追求房地產等金融產業的高投資收益率和超額利潤而誘發管理層短視時,會產生企業轉而投資金融資產的“投資替代”效應(Bodnar and Marston,1998;Demir,2009)[1][4]。蓄水池動機假說則認為,實業投資的長周期性以及經營的不確定性使企業面臨較高的現金流短缺風險,金融資產由于具有流動性強、易于變現以及調整成本低的優勢而成為企業的“蓄水池儲備”。因此,企業會出于應對資金短缺、緩解投資波動和融資約束、降低財務困境和違約風險等動機而進行金融資產配置(Smith and Stulz,1985;Opler et al.,1999)[15][12]。

金融化本質上是一種投資選擇,而企業的投資主要由管理層決定。按照Hambrick and Mason(1984)[7]、Marquis and Tilcsik(2013)[11]提出的高階梯隊理論以及烙印理論,管理者的生理特征和個人經歷會通過影響他們的認知能力和價值觀促使他們做出高度個性化的投資決策。比如,Serfling(2014)[14]研究發現,相對于年長的管理者,年輕的管理者出于職業生涯的考慮,會更加偏好R&D等對企業長期發展有利的投資項目,短視投資決策較少;王清和周澤將(2015)[35]則指出,相對于男性高管,女性高管的投資決策較為保守,研發投入較少;金融化相關研究也表明,管理層的人口學特征(俞鴻琳,2022)[40]、背景經歷(杜勇等,2019;于連超等,2019)[25][41]以及過度自信(張軍等,2021)[44]等個人特質都會通過影響管理層的認知能力和價值觀念而影響企業金融化水平。預測能力作為重要的認知能力之一,勢必會影響企業金融資產配置決策。已有文獻對衡量管理層預測能力已經進行了嘗試,然而,甚少有研究探討管理層預測能力對企業金融化的影響。

從更廣義視角而言,管理層預測能力是管理層能力的重要組成部分,尤其是在涉及企業投資決策時。Goodman et al.(2014)[6]認為,“與投資相關的預測能力包括兩部分:(1)收集與內部運營(比如成本報告、利潤以及人員)和外部環境(比如競爭、行業趨勢以及產品需求等)相關的高質量信息的能力;(2)處理和整合這些信息以形成準確預測的能力”。根據管理層預測能力以及更大范圍的管理層能力相關文獻,管理層預測能力對金融化水平的影響可能是雙向的。

一方面,較高的管理層預測能力可能對應較低的金融化水平。首先,預測能力較高的管理層進行金融資產配置的套利動機較弱。預測能力較強的管理層對項目未來前景、現金流以及風險的預測更加準確,能篩選和辨識出好的投資項目,提高投資效率和質量,在并購和資本支出方面有更好的表現(Goodman et al.,2014;趙慧等,2018)[6][42]。即管理層預測能力較強時,企業可以通過實體投資或高質量并購獲取更加穩定的長期收益,維持較好的實業業績,降低企業因追求金融資產較高收益率而產生的套利動機。

其次,較高的管理層預測能力可以抑制公司進行金融資產配置的蓄水池動機。一方面,預測能力較強的管理層對宏觀形勢變化、行業發展趨勢和公司發展機會有更深的認知和把握(Goodman et al.,2014)[6],能夠更好應對環境變化,適時調整投資戰略;能夠更有效地應對有關未來收益的信息不確定性(Ferracuti and Stubben,2019)[5],預防性儲蓄的需求較少,因而能夠降低為應對不確定性而投資金融資產的蓄水池動機。另一方面,較高的預測能力對公司信息環境的改善也意味著外部投資者面臨較低的信息處理成本與信息不確定性,能夠降低其感知到的企業風險(Johnson and Scicchitano,2010)[8],提高公司的信用評級(Kimberly et al.,2017)[10],拓寬公司融資渠道,降低公司融資成本,幫助企業獲取更低成本的資金資源,緩解企業面臨的融資約束(Roychowdhury et al.,2019)[13],進而降低企業基于蓄水池動機的金融資產配置需求。

基于以上分析,本文提出如下假說:

H1a:在控制影響企業金融資產配置的宏微觀因素后,較高的管理層預測能力對應較低的企業金融化水平。

另一方面,較高的管理層預測能力也可能對應較高的金融化水平。首先,能力較高的管理層傾向于更高的風險承擔水平和更強的風險投資偏好(Yung and Chen,2018;姚立杰和周穎,2018)[21][37],而金融資產恰好具有顯著的高風險、高收益特征。因此,能力較高的管理者可能會出于追求自我職業理想實現等動機而從事機會主義的金融資產配置。比如,Cheng and Cheung(2021)[2]發現能力較高的管理層具有較強的尋租動機,會進行較多的衍生工具投資,從而提高公司風險,降低公司價值。其次,能力較高的管理層可能因較強的蓄水池動機而進行較多的金融資產配置。比如,K h o o a n d Cheung(2021)[9]發現能力較高的管理層所在公司會有更多的短期債務;雖然其動機不同,但短期債務可能導致的流動性風險無疑增加了對金融資產配置的預防性需求(鄧路等,2020)[23]。而且,預測能力較高的管理層有可能獲取較高的金融資產收益,也具備通過金融資產配置進行風險預防的能力。基于以上分析,本文提出如下假說:

H1b:在控制影響企業金融資產配置的宏微觀因素后,較高的管理層預測能力對應較高的企業金融化水平。

三、研究設計

(一)樣本選擇與數據來源

本文以2008—2020年A股上市公司為研究樣本,剔除金融和房地產行業樣本,ST、ST*類公司樣本以及主要變量缺失的樣本,最終得到13286個公司-年度觀測值。為防止極端數據的影響,對所有連續變量進行了上下1%的縮尾處理。業績預告數據來源于Wind數據庫并經手工整理,其他數據來源于CCER數據庫和CSMAR數據庫。

(二)模型設定及變量定義

為考察管理層預測能力對金融化水平的影響,建立如下模型:

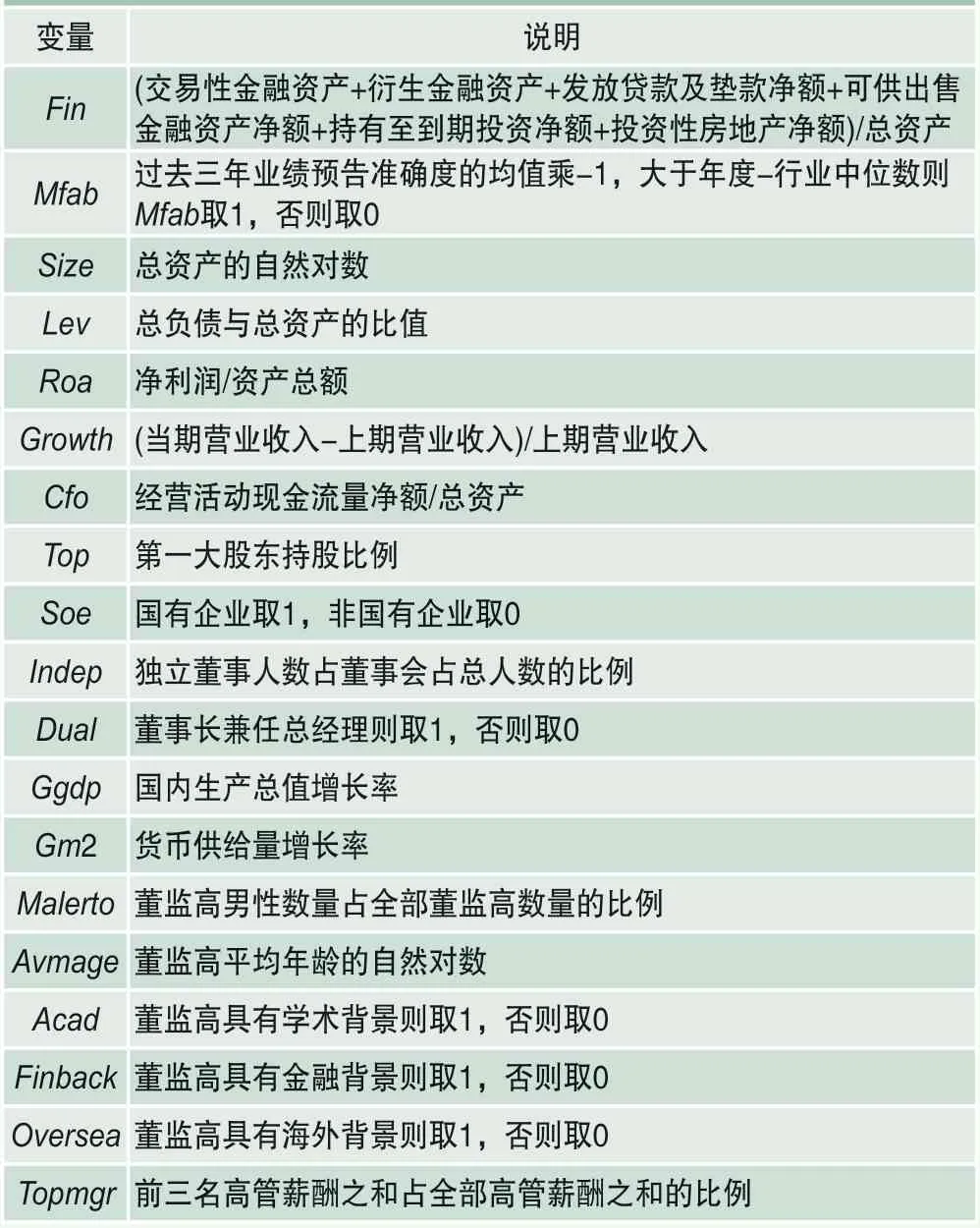

其中,Fin為金融化水平,等于(交易性金融資產+衍生金融資產+發放貸款及墊款凈額+可供出售金融資產凈額+持有至到期投資凈額+投資性房地產凈額)/總資產。Mfab為管理層預測能力。Trueman(1986)[18]的理論分析表明,管理層會通過業績預告傳遞其具有較高預測能力的信號。Goodman et al.(2014)[6]、趙慧等(2018)[42]的研究也都證實,管理層業績預告準確度和企業投資均需要依賴管理層預測能力,根據業績預告歷史準確度衡量的管理層預測能力能夠很好地解釋不同公司的投資效率和質量差異。因此,業績預告歷史準確度能夠較好地度量管理層預測能力。本文借鑒趙慧等(2018)[42]的研究構建管理層預測能力指標。具體而言,業績預告準確度以管理層業績預告中估計的凈利潤與實際凈利潤的差值除以年初總資產的絕對值表示,并取過去三年業績預告準確度的平均值作為管理層預測能力的度量指標。為了便于理解,對該值乘以-1表示管理層預測能力,該值越大,管理層預測能力越強。進一步,將該值與年度-行業中位數比較,設置管理層預測能力的虛擬變量,大于行業中位數則表明管理層預測能力比較強,Mfab取1,否則Mfab取0。Ctrls為一組控制變量,具體定義見表1。如果假說H1a成立,則β1的估計系數預期為負;如果假說H1b成立,則β1的估計系數預期為正。

為了緩解可能存在的內生性問題,對所有解釋變量均進行了滯后一期的處理;為了控制潛在的異方差和序列相關性問題,本文對回歸系數的標準誤都使用異方差調整并在公司層面上進行聚類(cluster)處理,模型同時控制了年度和行業固定效應。

表1 變量定義

(三)樣本分布

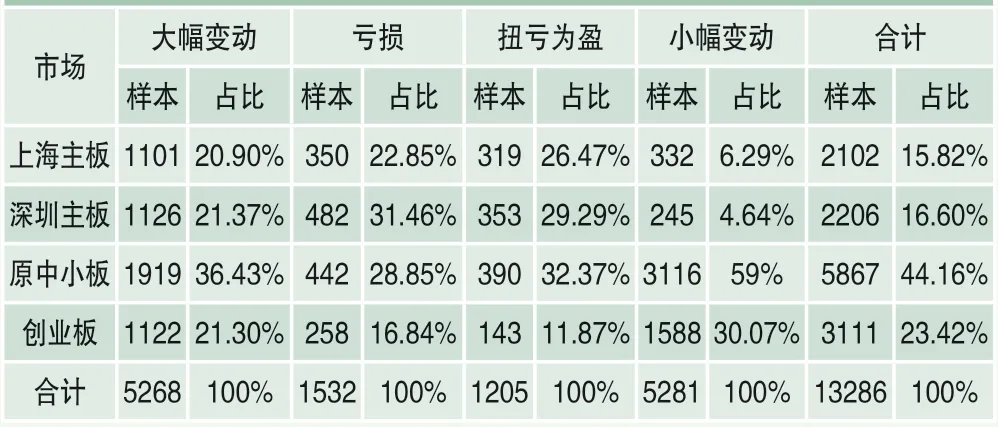

表2按市場報告了樣本的業績預告類型。可以看到,由于2007年和2011年起原中小板與創業板分別執行全面強制披露業績預告制度,業績小幅變動(即略增或略減)但披露業績預告的公司主要集中在原中小板和創業板,主板小幅變動公司所披露的業績預告僅占該類預告的10.93%,占全樣本的4.34%,說明A股市場小幅變動公司自愿披露業績預告的比例較低。1從市場分布看,原中小板和創業板公司占比達67.57%;從業績預告類型看,大幅變動占比達39.65%。

表2 市場的樣本分布與業績類型

表3 變量的描述性統計結果

四、實證結果與分析

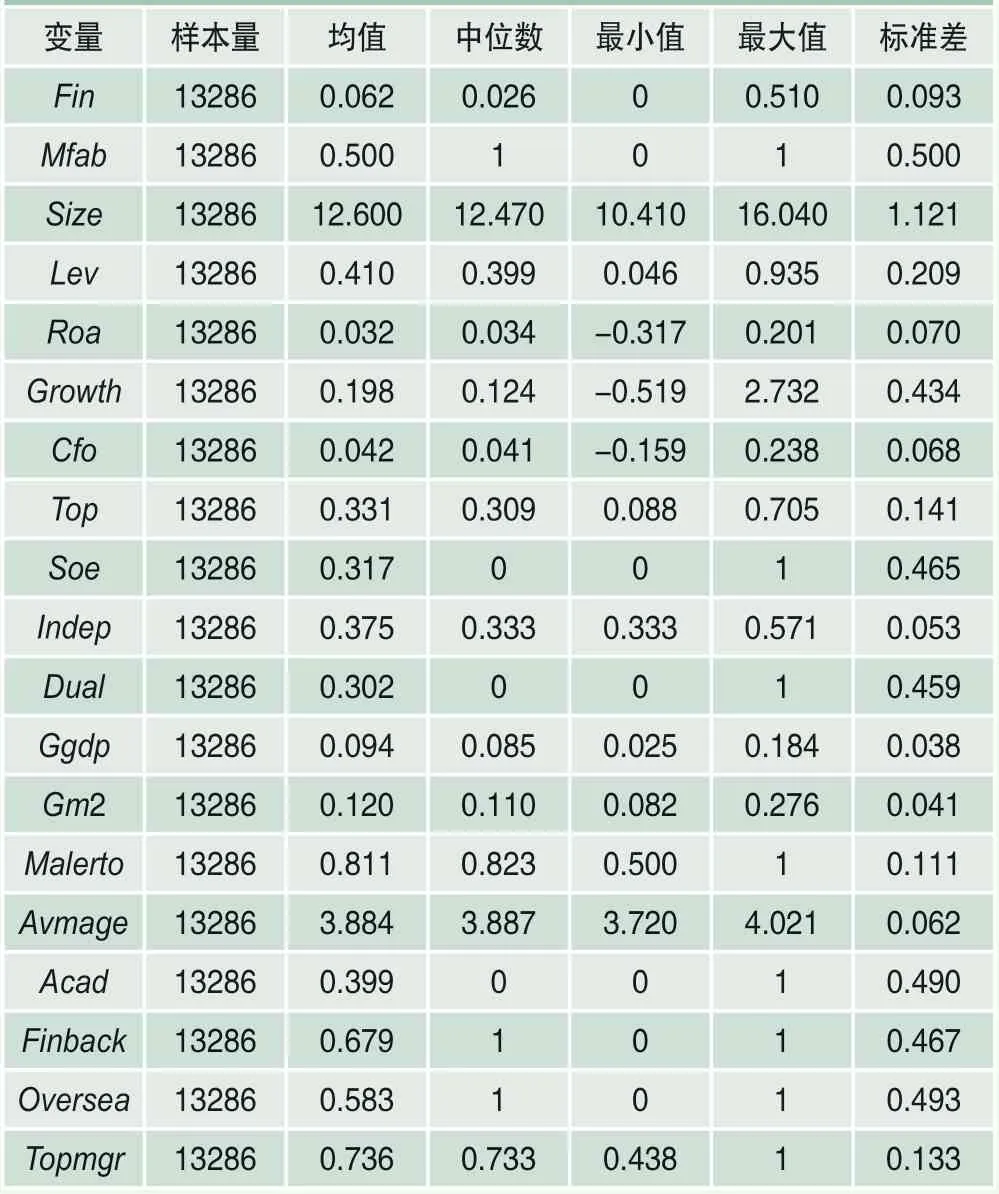

(一)描述性統計

本文主要變量的描述性統計結果如表3所示。樣本企業金融資產配置水平(Fin)的均值為6.2%,中位數為2.6%,與已有研究基本一致。Acad的均值為0.399,Finback均值為0.679,Oversea均值為0.583,表明有39.9%的樣本聘用了具有學術背景的管理者,67.9%的樣本聘用了具有金融背景的管理者,58.3%的樣本聘用了具有海外背景的管理者。

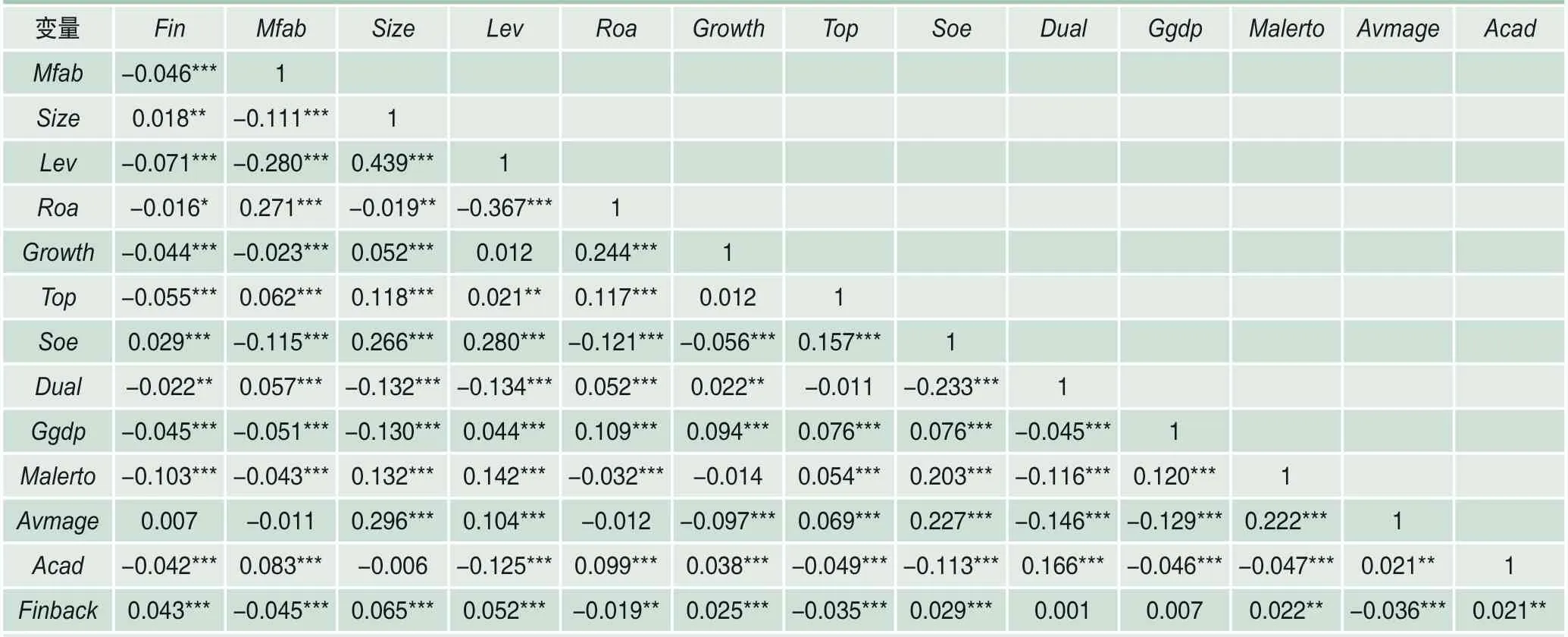

(二)相關系數分析

主要變量的相關系數如表4所示。Mfab與Fin的相關系數為-0.046,在1%水平下顯著。這說明,較高的管理層預測能力對應較低的企業金融化水平,假說H1a得到初步證實。所有變量的相關系數都低于0.5,未報告的結果表明,各變量的VIF均不超過10,說明模型不存在嚴重的多重共線性問題。

(三) 實證分析

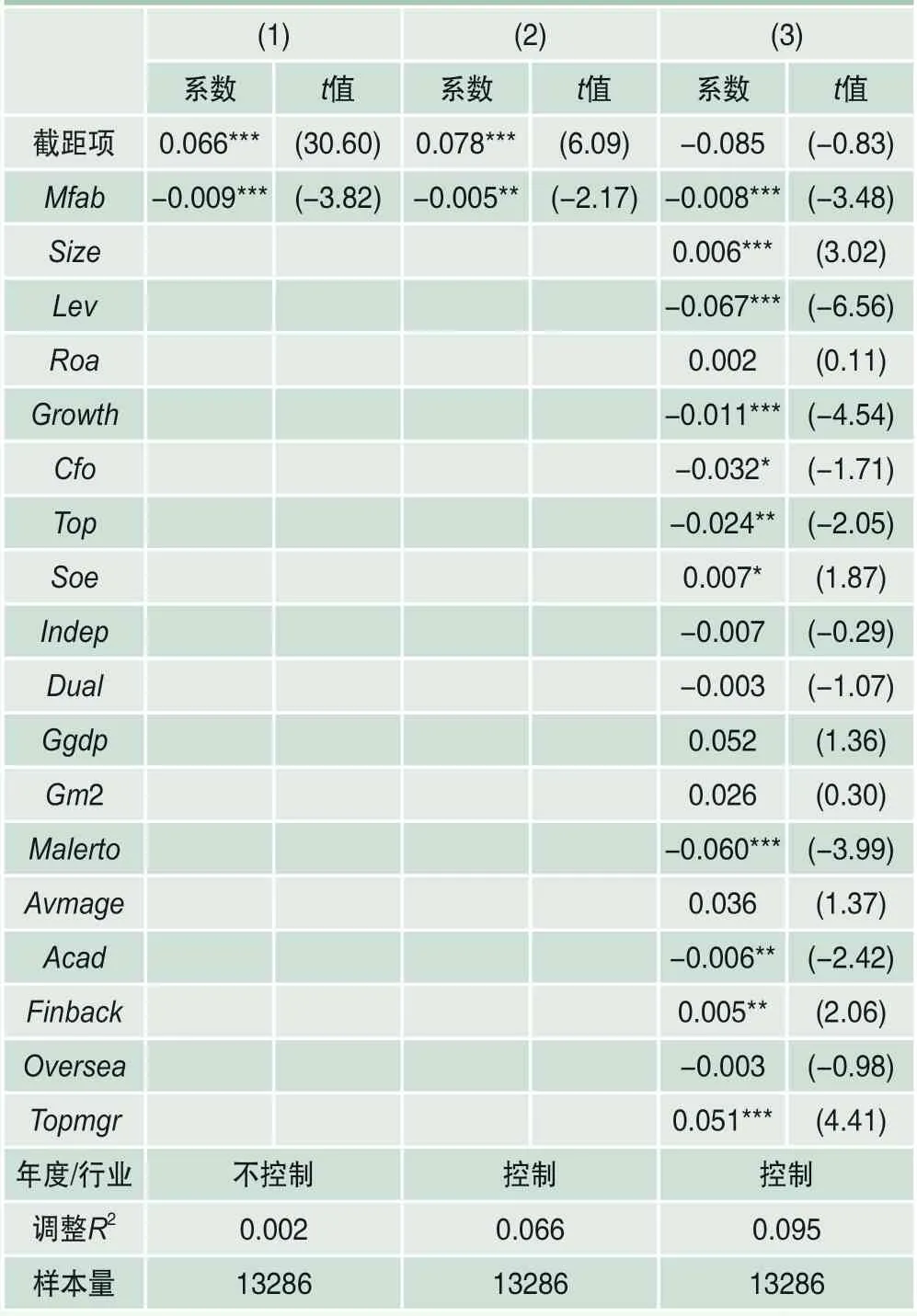

表5報告了初步回歸結果。列(1)中,Mfab的估計系數為-0.009,在1%水平下顯著,說明管理層預測能力越強,企業金融資產配置水平越低。列(2)中,進一步控制了年度和行業固定效應,Mfab的估計系數為-0.005,在5%水平下顯著為負;列(3)中,在控制了一系列影響企業金融資產配置的宏微觀因素后,Mfab的估計系數為-0.008,在1%水平下顯著。這些結果表明,相對于管理層預測能力較低樣本,管理層預測能力較高樣本的金融化水平較樣本均值下降約12.9%(-0.008/0.062),具有較高的經濟顯著性。總的來說,管理層預測能力越強,金融資產配置水平越低,假說H1a得到證實,拒絕假說H1b。

表4 主要變量的相關系數

表5 初步回歸結果

(四) 穩健性檢驗

1.增加控制變量

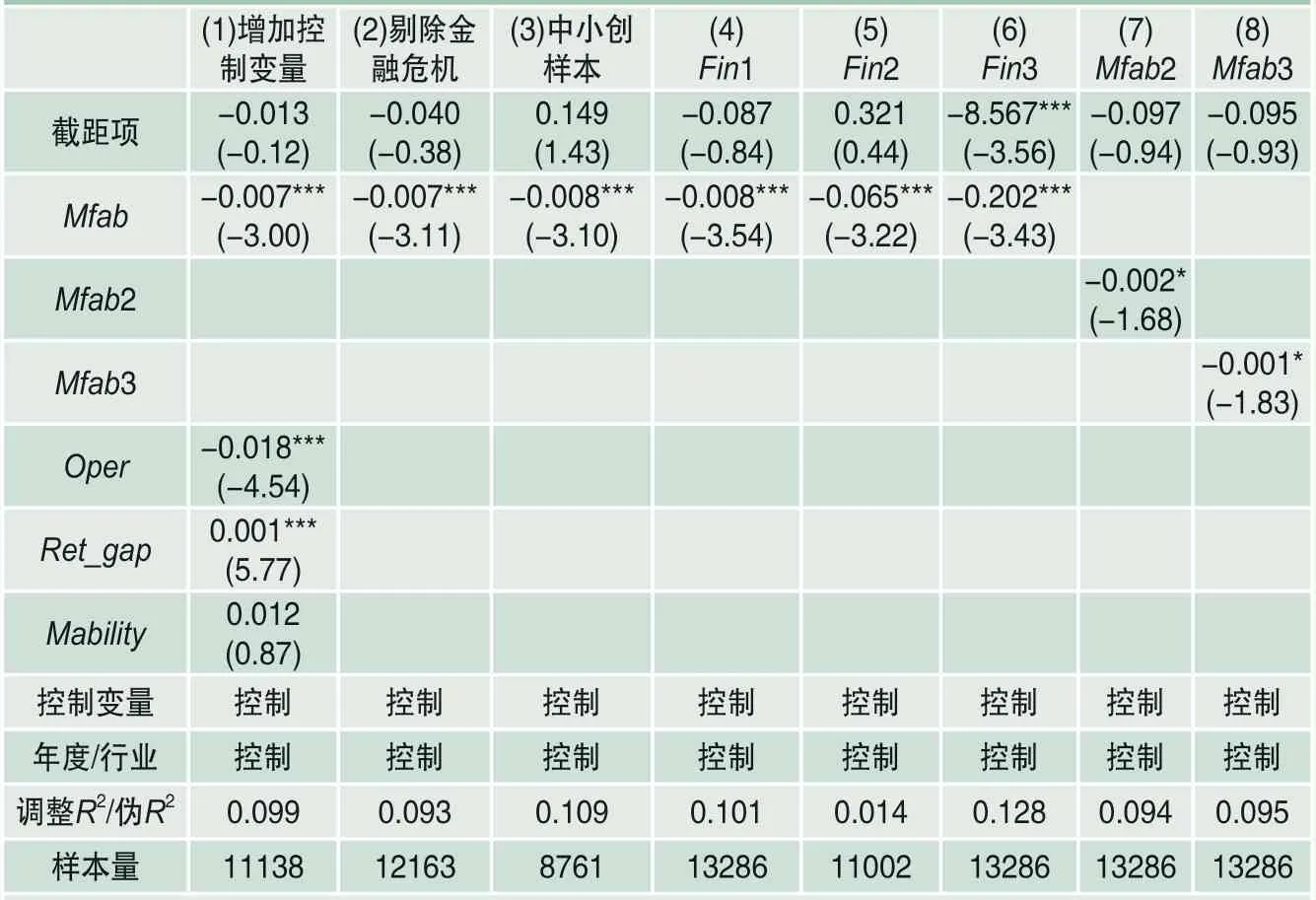

企業的金融資產配置決策受到經營收益率的影響,而金融資產與經營資產的相對收益也是導致金融化的原因(宋軍和陸旸,2015)[33]。因此,本文進一步增加了企業經營資產收益率Oper以及金融資產收益率與經營資產收益率的比值Ret_gap。其中經營資產收益率=(營業收入-營業成本-營業稅金及附加-期間費用-資產減值損失)/(運營資本+固定資產+無形資產等長期資產的凈值)×100%;金融資產收益率=(投資收益+公允價值變動損益+其他綜合收益)/金融資產×100%。此外,管理層能力是影響企業投資行為的重要因素,因此也可能影響企業金融資配置行為。為此,本文進一步控制了管理層能力指標Mability,借鑒Demerjian et al.(2012)[3]的研究,運用數據包絡分析測算企業生產效率,然后選取企業層面可能影響生產效率的因素進行截斷回歸,用得到的殘差測度管理層能力。2檢驗結果如表6列(1)所示,在控制以上變量之后,研究結果依然穩健。

2.排除其他事件的影響

一是剔除部分樣本。2008年開始的全球金融危機對我國實體企業的經營發展造成了極大的沖擊,也必然會影響企業的金融資產配置決策。為了排除以上事件對本文結論的干擾,考慮到金融危機影響的持續性,本文剔除2008—2010年的樣本重新進行回歸,結果如表6列(2)所示,可以看到,本文結論依然成立。

表6 增加變量以及改變樣本

二是改變樣本。主板公司實行明線監管的業績預告政策,可能存在為規避業績預告而進行盈余管理的現象,這使得主板公司是否披露業績預告的可操縱性可能不同于實施全面業績預告的原中小板和創業板公司。為了檢驗這種可能性對結果的影響,本文在回歸中只包括了原中小板2010年及之后的樣本以及創業板2013年及之后的樣本。上述檢驗的結果如表6列(3)所示,可以看到,本文結論依然成立。

3.替換變量

一是改變金融化的度量方式。首先,現有關于狹義金融資產的研究并未將長期股權投資包含在內,長期股權投資中對金融類企業的股權屬于企業持有的金融資產,借鑒葉永衛和李增福(2021)[39]的研究,本文將長期股權投資考慮在內,定義為Fin1,重復模型(1)的回歸,結果報告在表6列(4)。其次,借鑒張成思和張步曇(2016)[43]的研究,用廣義金融渠道獲利占營業利潤的比例作為金融化程度的衡量指標Fin2,重復模型(1)的回歸,結果報告在表6列(5)。最后,參考杜勇和鄧旭(2020)[24]的研究,設置當期是否存在金融資產的虛擬變量Fin3,進行Logit回歸,結果報告在表6列(6)。可以看到,改變因變量的度量方式并不影響本文的主要結論。

二是改變管理層預測能力的度量方式。首先,借鑒趙慧等(2018)[42]的研究,采用過去三年業績預告歷史準確度的均值乘-1構建的連續性變量作為管理層預測能力度量指標Mfab2;其次,進一步將管理層預測能力變量從小到大排序分為10組,從1到10依次進行賦值,構建Rank變量Mfab3與企業金融化水平進行回歸。結果如表6列(7)(8)所示,可以看到Mfab2、Mfab3都在10%水平下顯著,回歸結果依然穩健。

4.內生性問題

本文采用如下方法檢驗潛在的內生性問題是否顯著影響研究結論。

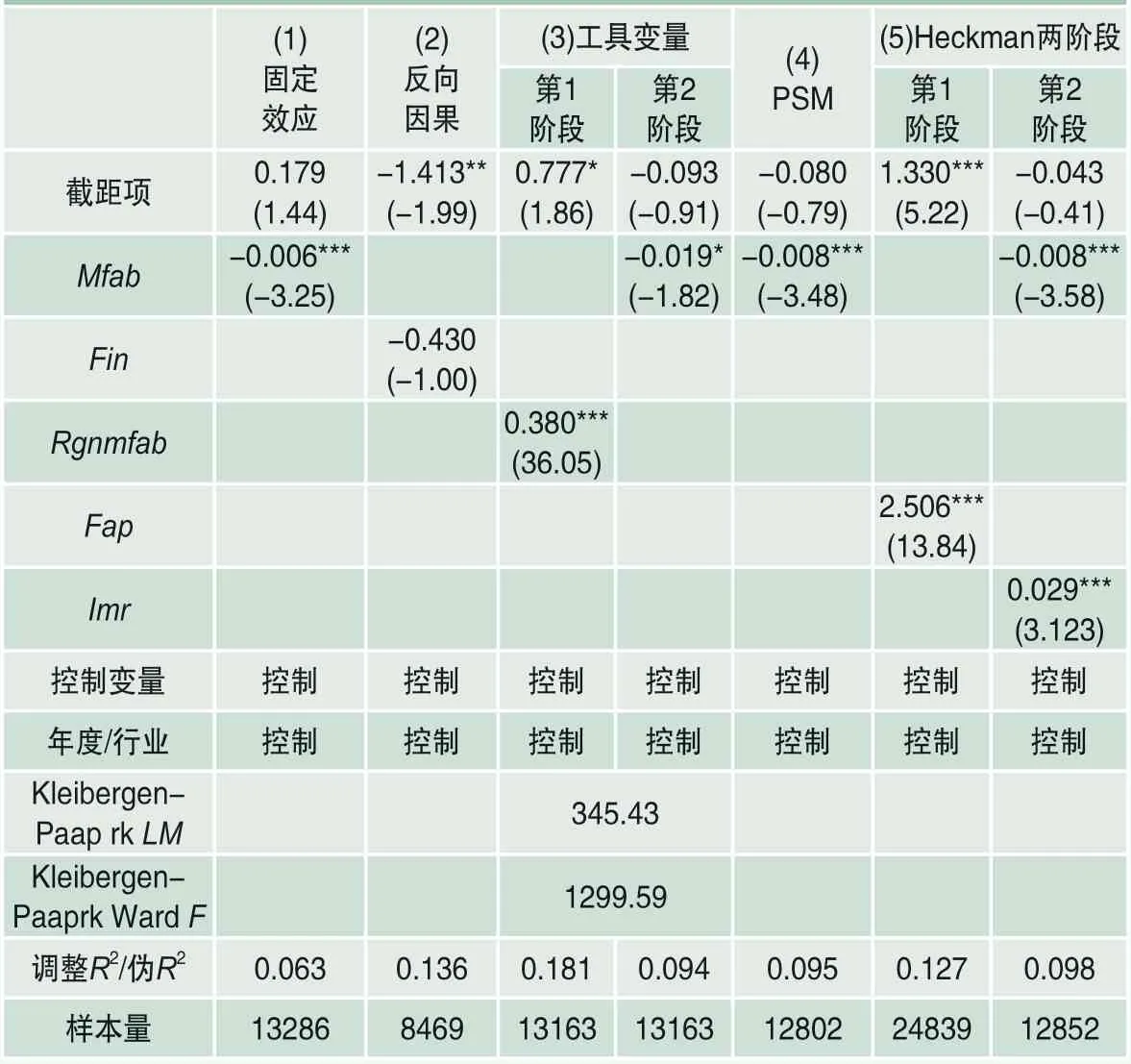

第一,采用公司固定效應模型檢驗公司層面不隨時間變化的遺漏變量導致的內生性問題。結果如表7列(1)所示,Mfab的估計系數為-0.006,在1%水平下顯著,與主回歸結果保持一致。

第二,為了排除管理層預測能力與企業金融資產配置之間可能存在的反向因果關系,以未來一期的管理層預測能力為因變量,以當期的企業金融化水平為自變量進行回歸。結果如表7列(2)所示,Fin的估計系數不顯著,可以排除反向因果關系對本文結論的干擾。

第三,采用同年度同省份其他公司管理層預測能力的均值與年度樣本中位數比較構造的虛擬變量作為工具變量。結果如表7列(3)所示,第一階段回歸結果中Rgnmfab與Mfab顯著正相關;Kleibergen-Paap rkLM統計量值為分別345.43(p值為0.00),拒絕了不可識別的原假設;F值為1299.59,遠大于10的臨界值水平,表明工具變量較好滿足了相關性要求,不存在弱工具變量威脅。第二階段回歸中,管理層預測能力與企業金融資產配置的負相關關系依然存在,即使用工具變量控制內生性問題后本文的基本結論未受到顯著影響。

第四,考慮到管理層預測能力較高和較低樣本之間可能存在系統性差異,本文采用傾向得分匹配法進行檢驗。具體而言,以管理層預測能力是否高于樣本中位數為標準將樣本分為處理組和控制組,以同年度同地區其他公司管理層預測能力的均值構造的虛擬變量(Rgnmfab)、公司規模(Size)、資產負債率(Lev)、盈利能力(Roa)、第一大股東持股比例(Top)、業績預告披露及時性(Horizon)、賬面市值比(Mb)、機構者持股比例(Ins)、分析師跟蹤(Afn)、第一類代理成本(Agc1)、第二類代理成本(Agc2)作為匹配標準,通過有放回的傾向得分匹配(PSM)選擇配對樣本,采用核匹配將處理組和控制組樣本進行配對。為了檢驗匹配的有效性,本文對匹配結果進行了平衡性檢驗,結果顯示匹配后變量的標準化偏差都小于10%,變量的t檢驗結果也都表明處理組和控制組不存在系統差異,匹配結果較好地平衡了數據。PSM樣本回歸結果如表7列(4)所示,與主回歸保持一致。

表7 內生性問題檢驗

第五,鑒于我國形成了兼具強制披露與自愿披露的業績預告信息披露環境,企業不進行業績預告將導致管理層預測能力無法被觀測和度量,給本文研究造成了一定的選擇偏差問題,本文采用Heckman兩階段法進行處理。具體而言,以是否披露業績預告(Disclose)作為被解釋變量進行Probit回歸。采用當年所屬行業績預告披露概率(Fap)作為排除性約束變量,Fap=特定行業內披露業績預告的企業數量/該行業內企業總量,并進一步控制了公司規模(Size)、資產負債率(Lev)、盈利能力(Roa)、經營活動現金流量(Cfo)、市帳比(Mb)、盈余波動(Std_net)、第一大股東持股比例(Top)、機構者持股比例(Ins)、分析師跟蹤(Afn)、第一類代理成本(Agc1)、第二類代理成本(Agc2)、產權性質(Soe)、管理層持股比例(Mshare)、是否虧損(Loss)等變量進行Heckman第一階段回歸,然后將第一階段計算出的逆米爾斯比率(Imr)加入第二階段中重新進行回歸。回歸結果如表7列(5)所示,Imr的估計系數為0.029,在1%水平下顯著為正,說明本文可能存在自選擇問題。控制Imr之后Mfab的估計系數為-0.008,在1%水平下顯著為負,說明潛在的自選擇問題不會嚴重影響本文的主要結論。

五、進一步分析

(一)路徑分析

本部分探討管理層預測能力影響企業金融化水平的可能路徑。基于上述理論分析,本文借鑒溫忠麟和葉寶娟(2014)[36]的研究,從套利動機和蓄水池動機兩個維度進行路徑分析。具體采用如下模型:

其中,Pathv表示中介變量。表5的基本回歸結果表明,管理層預測能力能夠顯著降低企業金融資產配置水平,即α1的估計系數顯著為負。如果β1和λ2的估計系數顯著異于0,則說明Pathv在管理層預測能力和企業金融資產配置的關系中發揮了中介作用。在此前提下,如果λ1的估計系數不再顯著,說明Pathv為完全中介;如果λ1的估計系數仍然顯著為正,說明Pathv為部分中介。如果β1和λ2的估計系數只有一個顯著,則需要借助SobelZ值進一步判斷是否存在中介效應。

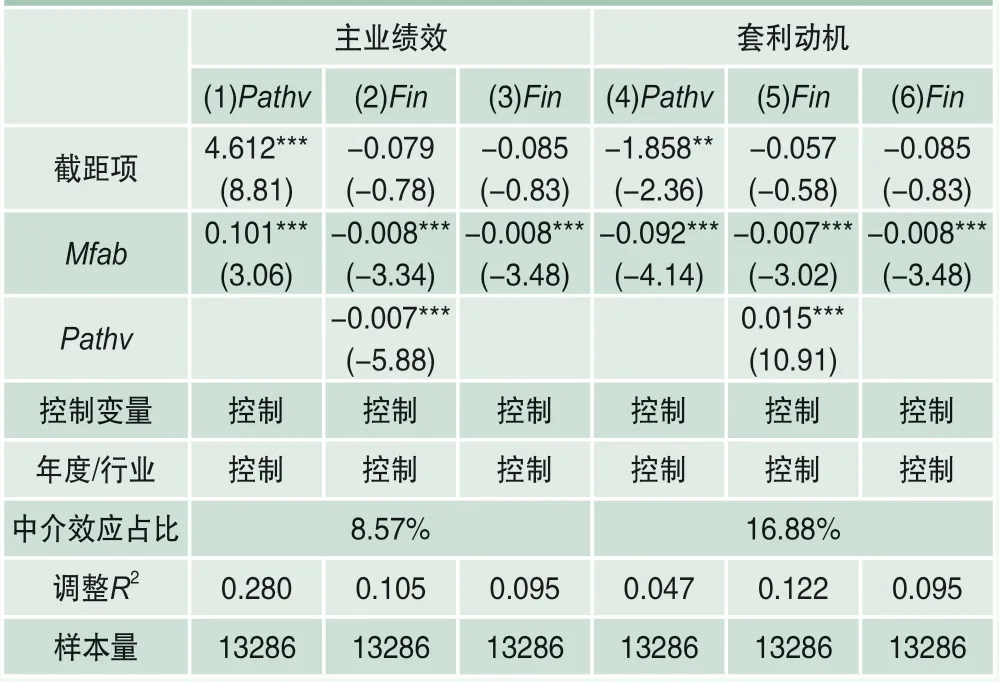

1.基于套利動機的路徑分析

上文指出,較高的管理層預測能力可能對應較高的實體投資收益,因而減少對金融資產配置的投資替代需求。為此,本文借鑒李元和王擎(2020)[28]、王紅建等(2017)[34]的研究,分別用主營業務績效和套利動機進行路徑檢驗。其中,企業主營業務績效=(企業營業收入-金融投資收益)/企業總負債,金融投資收益=投資收益+公允價值變動損益+凈匯兌收益-對聯營和合營企業投資的收益;套利動機=(利息收入+公允價值變動收益+投資收益)/凈利潤。

檢驗結果如表8所示。列(1)中,Mfab的估計系數為0.101,在1%水平下顯著為正,表明較高的管理層預測能力可產生較高的主營業務績效。列(2)中Mfab的估計系數為-0.008,在1%水平下顯著為負;主營業務績效(Pathv)的估計系數為-0.007,在1%水平下顯著為負。這說明主營業務績效在管理層預測能力與企業金融化水平中發揮了部分中介作用,中介效應占比為8.57%。類似地,列(4)中,Mfab的估計系數為-0.092,在1%水平下顯著為負,表明較高的管理層預測能力有助于降低套利動機。列(5)中Mfab的估計系數為-0.007,在1%水平下顯著為負;套利動機(Pathv)的估計系數為0.015,在1%水平下顯著為正。這說明套利動機在管理層預測能力與企業金融化水平的關系中發揮了部分中介作用,中介效應占比為16.88%。綜上,假說H1a中管理層預測能力通過套利動機降低金融化水平的路徑成立。

表8 基于套利動機的路徑檢驗

2.基于蓄水池動機的路徑分析

根據假說H1a,較高的管理層預測能力能夠改善企業信息環境,拓寬企業的融資渠道,緩解融資約束,降低融資成本,從而降低金融資產配置的蓄水池動機。為此,本部分檢驗融資約束和融資成本是否在管理層預測能力與金融化水平的關系中發揮中介效應。

借鑒Whited and Wu(2006)[19]的研究,用WW指數衡量融資約束程度,具體計算如下:

其中,Cfo表示經營現金流與總資產的比值;Divd表示是否發放現金股利,Lev為杠桿率,Size為公司總資產的自然對數,Growth_ind表示公司行業營業收入增長率,Growth表示營業收入增長率。WW越大,表示企業融資約束程度越嚴重。借鑒姚立杰等(2018)[38]的研究,采用債務融資成本衡量企業的融資成本,債務融資成本=當期利息支出/平均借款總額-上期的利息支出/平均借款總額。

表9 基于蓄水池動機的路徑檢驗

表9報告了檢驗結果。列(1)中,Mfab的估計系數為-0.008,在1%水平下顯著為負,表明較高的管理層預測能力能夠顯著降低企業的融資約束程度。列(2)中,Mfab的估計系數為-0.007,在1%水平下顯著為負;融資約束(Pathv)的估計系數為0.114,在1%水平下顯著為正。因此,融資約束在管理層預測能力與企業金融化水平的關系中發揮了部分中介作用,中介效應占比為12.5%。類似地,列(4)中,Mfab的估計系數為-0.003,在5%水平下顯著為負,表明較高的管理層預測能力能夠顯著降低企業的融資成本。列(5)中,Mfab的估計系數為-0.006,在5%水平下顯著為負;融資成本(Pathv)的估計系數為0.139,在1%水平下顯著為正。因此,融資成本在管理層預測能力與企業金融化水平的關系中發揮了部分中介作用,中介效應占比為7.4%。綜合上述結果,管理層預測能力通過減少蓄水池動機進而影響金融化水平的路徑成立。

(二)異質性分析

1.基于套利動機的異質性分析

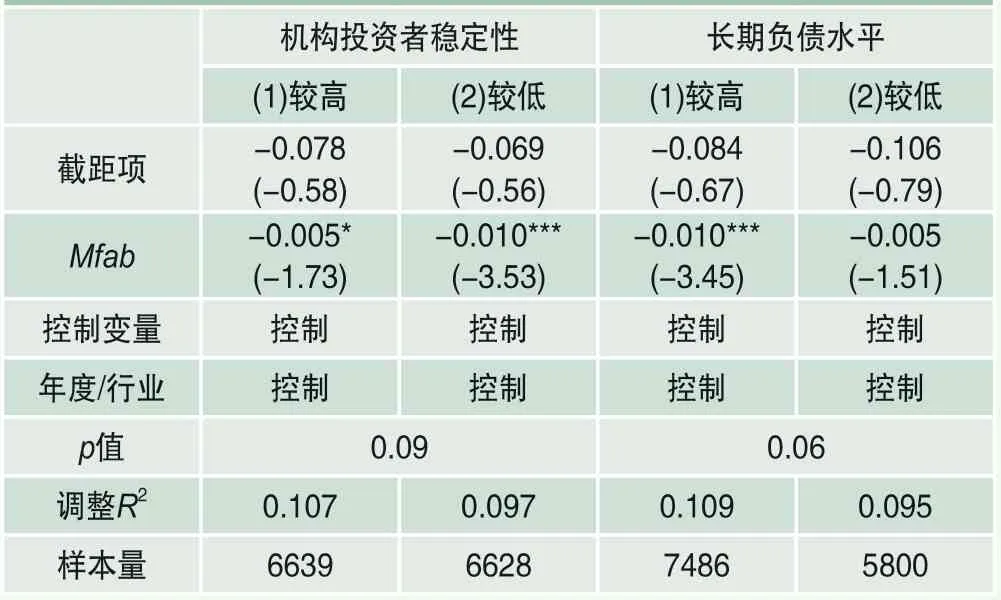

當企業面臨的外部投資者短視壓力較大時,迫于股價下跌的壓力以及投資者的低容忍度,管理層會做出短視性投資決策,即可能因較高的套利動機進行金融資產配置。如果管理層預測能力能夠降低套利動機,則可以預期,管理層預測能力對企業金融資產配置水平的抑制作用主要發生在外部投資者短視壓力較大的樣本中。借鑒李爭光等(2015)[29]和鐘宇翔等(2017)[45]的研究,本文分別采用機構投資者異質性以及長期負債水平來度量企業面臨的機構投資者和債權人的短視壓力。具體而言,采用機構投資者持股與該公司的機構投資者前三年持股比例的標準差的比值衡量機構投資者的穩定性;采用經總負債調整的長期負債水平作為管理層短視程度的間接度量,并以年度樣本中位數為界劃分高低兩組進行檢驗。結果如表10所示,管理層預測能力與企業金融化水平的負相關關系主要發生在機構投資者穩定性較低和長期負債水平較高的樣本中,組間系數差異檢驗p值分別為0.09和0.06,通過了顯著性檢驗。這表明,管理層預測能力對企業金融化的影響在外部投資者短視壓力較大的樣本中更加突出。

表10 基于套利動機的異質性分析

2.基于蓄水池動機的異質性分析

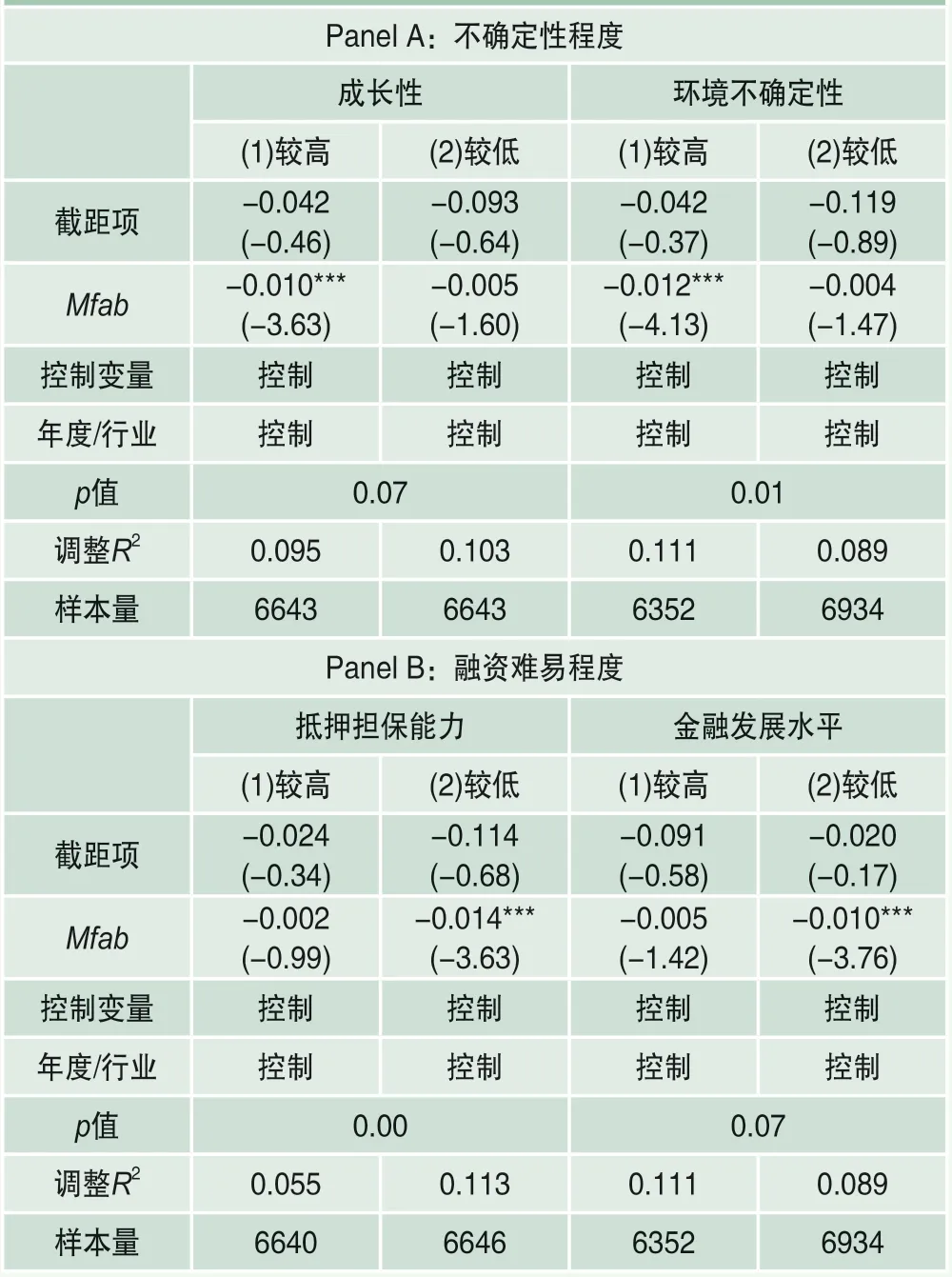

現有研究發現,不確定性的增加會通過蓄水池動機提高非金融企業的金融化水平。3當企業面臨的不確定性程度較高時,管理層預測未來前景、風險以及現金流的難度增加,管理層預測能力對企業投資決策的影響會更加顯著。因此,管理層預測能力對金融化水平的影響可能主要發生在不確定性較高的樣本中。本文采用企業成長性(總資產增長率)和所在地過去三年GDP變動的標準差衡量企業內外部不確定性(李倩和焦豪,2021;趙慧等,2018)[27][42],并根據年度樣本中位數劃分為高低兩組,結果如表11中Panel A所示。管理層預測能力與企業金融化水平的負相關關系在成長性較高、環境不確定性較高的樣本中更加顯著,組間系數差異通過了顯著性檢驗。這說明,管理層預測能力對金融化水平的影響主要發生在不確定性程度較高的樣本中。

表11 基于蓄水池動機的異質性分析

當企業為預防流動性不足而配置金融資產時,融資難易程度勢必會對企業金融資產配置決策產生影響(鄧路等,2020)[23]。管理層預測能力較高的企業通過改善企業信息環境可以有效緩解企業融資約束、降低融資成本。因此,管理層預測能力對金融化水平的抑制作用可能主要發生在融資較難的樣本中。為對上述假說進行檢驗,本文借鑒錢雪松等(2019)[32]、陳耿等(2015)[22]的研究,選取抵押擔保能力和地區金融發展水平對企業內外部融資難易程度進行度量。具體而言,抵押擔保能力為固定資產、存貨和應收賬款占企業總資產的比例,地區金融發展水平則用樊綱、王小魯編著的《中國市場化指數》中的金融發展指數來衡量,并以年度樣本中位數為界將樣本劃分為高低兩組進行檢驗,結果如表11中Panel B所示。在抵押擔保能力較低和金融發展水平較低的樣本中,Mfab的估計系數分別為-0.014和-0.010,且都在1%水平下顯著;而抵押擔保能力強和金融發展水平高的樣本中,Mfab的估計系數都不顯著;組間系數具有顯著性差異。這說明,管理層預測能力對金融化水平的影響主要發生在融資難度較大的樣本中。

綜合Panel A和Panel B的結果,管理層預測能力可以緩解金融資產配置的蓄水池動機。

六、結論與啟示

隨著企業金融化水平的不斷攀升,特別是過度金融化的出現,探索影響企業金融資產配置行為的因素,尋求“脫虛返實”的路徑成為了學術界和實務界關注的重點議題。本文利用2008—2020年中國A股非金融類上市公司數據,考察管理層預測能力對企業金融化的影響。結果發現:與管理層預測能力較低樣本相比,管理層預測能力較高樣本的金融資產配置水平相較樣本均值下降約12.9%,表現出較顯著的“脫虛返實”效應。路徑分析顯示,管理層預測能力通過緩解金融資產配置的套利動機和蓄水池動機降低了企業的金融化水平。橫截面差異分析顯示,管理層預測能力對金融化水平的抑制作用在企業面臨的外部投資者短視壓力較大、內外部環境不確定性較高以及融資難度較大的樣本中更顯著。

本文結論對于引導企業“脫虛向實”、助推經濟高質量發展具有一定的政策借鑒意義。第一,重視管理層預測能力在引導企業“脫虛返實”中的重要作用。管理層預測能力是影響企業金融資產配置決策的重要因素,也是抑制非金融企業過度金融化的重要抓手。企業在管理層選聘、晉升和績效評估中應當注重對預測能力的評估和考核,賦予預測能力強的管理者更多的投資決策權,從而更好地優化企業投資效率,改善實體經濟經營績效。第二,對普通投資者而言,通過可驗證的業績預告數據判斷管理層預測能力,有利于更好地進行投資決策。因此,監管部門應該加強對業績預告的監管,不斷完善業績預告制度,以更好地通過業績預告傳遞有關管理層預測能力的信號。 ■

注釋

1. 主板公司中大幅變動、虧損和扭虧為盈(即達到明線監管標準)公司需要披露業績預告,小幅變動公司不需要披露業績預告。理論上,主板小幅變動公司披露的業績預告是自愿預告,這其中還包括一部分錯誤預警樣本,即管理層在披露業績預告時認為達到了強制披露的明線監管標準,但實際業績并未達到明線監管標準。從這個意義上講,錯誤預警樣本應屬于強制披露,而不是自愿披露。

2. 第一步,運用數據包絡分析(DEA)測算企業的生產效率θ。將營業收入(Sales)作為產出變量,將固定資產凈額(Ppe)、凈研發支出(R&d)、商譽(Gdwill)、無形資產(Intan)、營業成本(Cogs)、銷售費用和管理費用(Sg&a)作為投入變量,建立如下模型進行DEA分析:

第二步,估計管理層能力。選取企業規模(Size)、上市年限(Age)、自由現金流(Fcf)、市場份額(Mktshare)、多元化經營(Hhi)和是否具有海外子公司(Fc)等公司層面可能影響企業生產效率的6個指標按照如下模型進行截斷回歸,得到的殘差即為管理層能力(Mability):

3. 彭俞超等(2018)[31]發現,中國企業金融化的動機主要是套利而不是預防性儲蓄,所以,經濟政策不確定性的上升會抑制企業金融化水平。但更多的研究發現,在不確定性較高的情境下,企業基于蓄水池動機而進行金融資產配置的可能性更高,如聶輝華等(2020)[30]。