圖畫守則與灰色寓言

閆超華

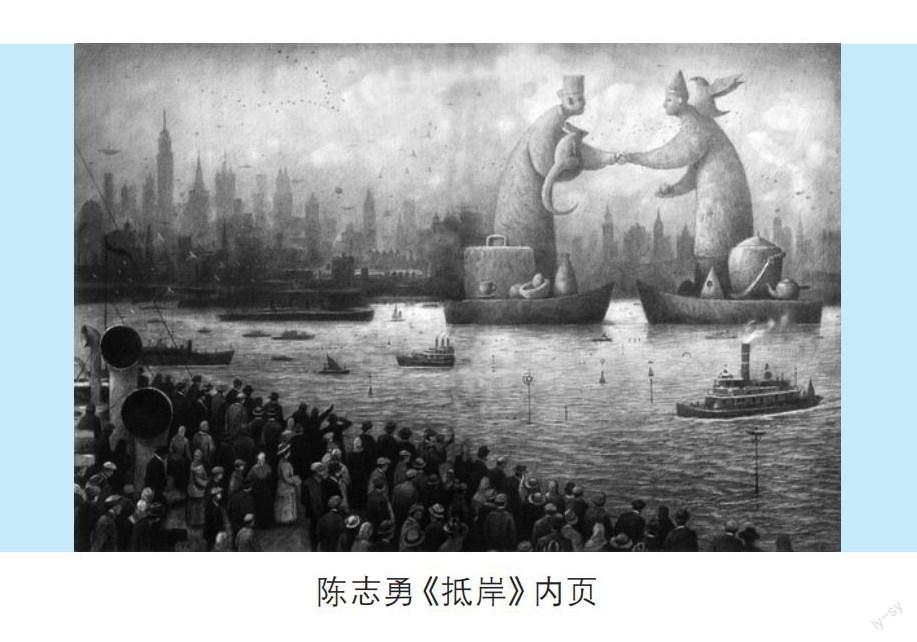

如何通過圖畫書讓讀者從藝術的此岸抵達彼岸?要理解這一過程,我們需要一條孤舟行進在線性河流之上,遠處翻起色彩的波浪,其中隱藏著圖畫的神秘守則與寓言,并以隱喻和象征的方式提醒我們:圖“像”本身就是“現象”,也是構形的“萬象”。翻開陳志勇的《抵岸》,我無法忘記一個天空被切割成六十個分鏡頭的場景,這暗示著“我”在船上漂泊了兩個月,一個陌生的領域在等待著“我”和讀者,亦如“抵岸”時那兩個握手的巨大雕塑釋放的神秘氣息。場景的再現因為被施了魔法而緊緊抓住圖像世界的尾巴。“抵岸”,既是外部現象,又是內部的顯形,它讓人類的移民(或遷徙)擁有了時代的幻象,明亮與灰暗漸次融合,一些后現代主義的元素在此投下光影。可以說,陳志勇讓圖畫從圖畫中解放了出來,或許只有愛才能真正理解它們。

事實上,這一切和陳志勇的身份有關,陳志勇原名肖恩·坦(Shaun Tan),他本來沒有中文名,“陳志勇”據說是他的書引入中國臺灣時,出版社給他起的名字。他的父親是中國人,出生在馬來西亞,母親是愛爾蘭裔的澳大利亞人,妻子則是定居澳大利亞的芬蘭人……可以說陳志勇的家庭本身就是一部移民史。

凝視《抵岸》的封面,一張發黃的照片映入眼簾:一個男人提著行李箱望著那個奇異的小怪物,人與事充滿著夢幻的游離色彩。有趣的是,在《抵岸》第一章正文的首頁,九宮格的鏡頭閃動著紙鳥、時鐘、衣帽、鍋勺、兒童畫、茶壺等生活物品,和最后一章首頁的圖景有著隱秘的契合,仿佛這是一次穿越時空的循環,所有的情境如此相似,而主體的形態已經發生了改變。如果你看過陳志勇的照片,你會發現,畫面里男人的原型就是他自己,女人是他妻子。這種真實與虛幻的交叉消除了圖畫守則的界限,即讓自身也滲透到圖畫中來。作為一種策略,陳志勇的每本圖畫書幾乎都有他自己的影子,這也是其情感演進的重要方式。下面我們不妨看看《抵岸》的鏡像:一個男人收拾完行李,戴上禮帽,在火車站與妻女告別。一條條巨大的龍尾盤踞在城市上空,人物命運的不確定性散發了出來,戰爭、經濟、種族等問題凸現出來,這時虛構讓現實變得更加具體。主人公見證了移民的生存困境,也收獲了珍貴的友誼,最后一家人團聚在一起。在時代的齒輪中,個人的存在如此虛幻卻又如此真實,這本身呈示的就是人在陌生之境的榮枯,用柏拉圖在《斐德若篇》中的話來說:“其實,繪畫所分娩出的東西具有生靈的樣子。”

需要提及的是,作為無字書,《抵岸》只是用圖畫遮蔽了文字而已,正如日本作家松居直所說,無字書“只不過沒有印上文字而已,實際上仍然存在著支撐圖畫表現的語言”(《我的圖畫書論》,季穎譯,湖南少年兒童出版社1997年)。作者消除了故事的聲音,讓讀者用想象去發聲。《抵岸》借用了雷蒙·布力格的圖畫書《雪人》的結構,這完全是一種圖像小說的表現手法—用圖畫陳述語言,捕獲語言“沉默”的狀態。對讀者而言,將沉默化為聲音更具超驗的力量,圖畫張著嘴巴打碎“舌頭的管轄”(希尼語),我們的想象足以嵌入圖畫“失語”的深淵。在這里,被貼上“外來者”標簽的弱勢境遇直指生存的現實問題,比如不公、壓迫、孤獨……“在出現世界圖像的地方,實現著一種關于存在者整體的本質性決斷。存在者的存在是在存在者之被表象狀態中被尋求和發現的。”(《海德格爾存在哲學》,孫周興等譯,九州出版社2009年)《抵岸》中的“世界圖像”是異鄉人的行進史,那些場景甚至試圖驅散圖畫的顏料,重構在場,與整個現實世界對立起來。因為陳志勇深知,移民如同候鳥遷徙,心靈終究會回到最初的棲居地。

誠然,每個人物的身份都負載著某種未知,我們無法權衡圖畫中的斷裂與冒險。陳志勇還原了記憶的“失物之地”,作為自身的丟棄物,一個人在觸及他者的同時也脫離引力的回旋。也許我們要像戴維一樣,唯有找到那本神奇的《失物之書》(愛爾蘭作家約翰·康納利作品)才能抵達彼岸,重獲新生。

有時,穿梭到陳志勇的圖畫之境,我們會發現,《失物招領》中那個“丟失之物”宛如“哈爾的移動城堡”(宮崎駿動畫電影中的事物),它的造型完全像是一個“外來生物”,一個怪異的“邊緣者”(據說陳志勇十幾歲就開始為科幻小說和恐怖故事繪制插圖)。在未知的大地上,圖畫的荒誕就是世界的荒誕,在無盡的旋渦中我們都成了被遺棄的符號。我想,這也是為何我們總能在陳志勇的圖畫中窺探到其童年影子的原因:“我真的只對那個男孩感同身受,他的原型是少年時代的我—有點孤僻,更多的時候是在家里收集物品,而不是和朋友交往。”(邱苑婷《陳志勇:為那些離開故鄉的人》,《南方人物周刊》2020年8月17日)那些迷失之物同時也在推動著我們童年的進程,童話般的寓言逐步立形。你永遠無法知道哪些東西會突然闖進你的世界,然后又慢慢莫名消失。在圖畫的最后,作者這樣說道:“你知道就是那些看起來古怪、哀傷、仿佛走丟了的東西。但我們現在看見這種東西的次數越來越少了。也許周圍再也沒有那些走丟的東西了。或者可能是我不再注意它們了……”這一切似乎都預演著童年的消逝與終結,也就是說這種幻想的游戲正在一點點消隱。陳志勇的圖畫帶給我們“反烏托邦”式的啟示,其中滲透著童年的憂郁氣息。用美國作家尼爾·波茲曼的話來說:“兒童和成人的價值風格正在融合為一體,最顯著的癥狀表現在兒童的游戲方面,也就是說,兒童游戲正在消逝。”(《童年的消逝》,吳燕莛譯,廣西師范大學出版社2004年)《失物招領》本身也是游戲的一種—從現實衍生的奇夢空間:“那些在潛意識下冒出的想法和夢境就像安靜的耳語,你要想辦法傾聽并認真對待它們。”(《陳志勇:為那些離開故鄉的人》)從某種意義上來說,《失物招領》像是《抵岸》的延續,即對無名者身份的重塑。這部作品后來被拍成了動畫,二○一○年獲得奧斯卡最佳短片。至此,陳志勇在戰栗、孤寂和漂泊中獲得了溫暖的光源。或如意大利作家吉奧喬·阿甘本在《幼年與歷史》中所說:“寓言只有通過廢除作為其核心的神秘經驗,將其轉化為魔法,才能夠擺脫入門的儀式。”(尹星譯,河南大學出版社2016年)陳志勇在無限可能之中抵達了圖畫的邊緣,他甚至來到圖畫的反面—一種經驗圖式的鏡中宇宙。

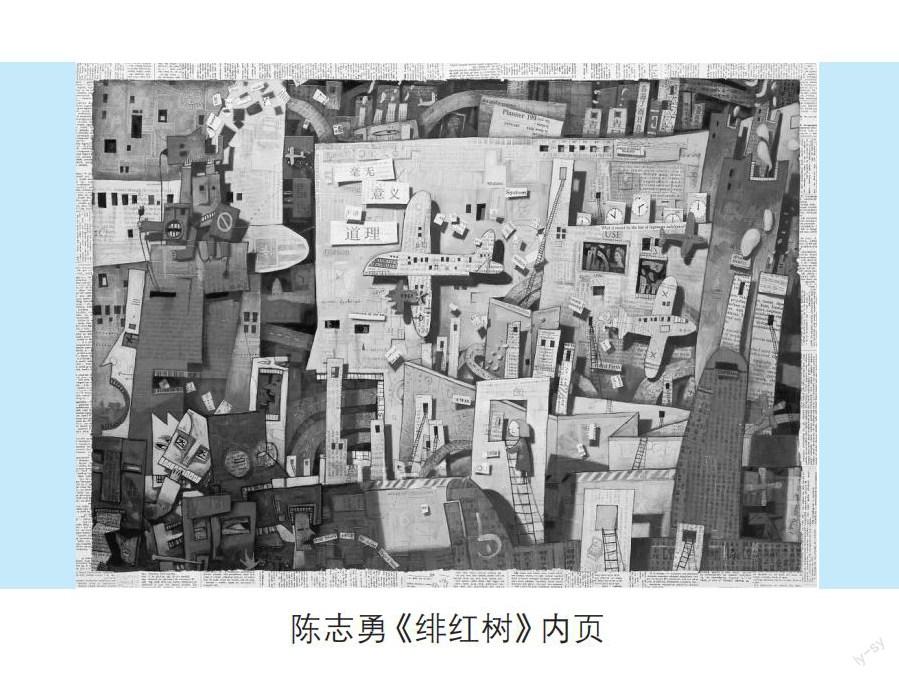

因此,在處理圖畫的儀式上,陳志勇讓一切在破碎中得到拯救。讓我們再次回視《失物招領》,那些在一張陳舊的紙上拼貼著各種練習題、線路圖及公式的圖景,一下子將圖畫的空間秩序引入歧義,后現代主義的表象通往交叉之徑無限延伸下去。對此,陳志勇如是說:“(我)每天都掙扎著在許多斑駁的文、圖碎片中捕撈靈感,發現其中一些碎片可以組成真實、精確、有力的作品,而其他一些則只能組合出虛假、含混、破損之物。”(程諾《后現代兒童圖畫書研究》,少年兒童出版社2020年)這讓我想起英國作家埃米莉·格雷維特的圖畫書《小老鼠的恐怖的大書》,其中圍繞在黑熊和白熊身邊的報紙、便簽、剪影、廣告等,讀者開始在荒誕、無序的迷宮中行進,那些圖畫不再是流動的線條整體,而是凝滯混亂的素材堆積。于是,每個圖畫都成了另一個他者,通過解構直逼圖畫固有的語境系統,從而掀起一場內心的風暴。

我們進入陳志勇的圖畫空間是緩慢的,這是一個持續性的期待過程,我們不斷“缺席”,又不斷與圖畫共存。我們的目光一直聚焦圖畫潛在的守則,透視燒穿了其中的秘密,讓表象脫離出來,進而深入到經驗之中,探究無窮的意趣。

在陳志勇的圖畫中,你必須學會如何去尋找,因為文字和圖片隱藏的部分包裹在模糊的場所里,我們必須進入《觀像器》(陳志勇繪本)中的魔法圓盤才能看清圖畫的宇宙。無論是全景視圖、遠鏡頭,還是特寫鏡頭,人與物一旦開始漫游,那些圖畫就會像電影一樣靈動,圖片傳達的特殊情緒在細節中彰顯出來,人物的表情、衣著、行為都在暗示其心理的變化。我們對陳志勇圖畫的直覺是升華的,生活的寓言在多重語義的編織下不過是一個尚未蛻變的“蟬蛻”,其翅膀的背后映射的是對人類行為的嘲諷。同樣的手法在《別的國家都沒有》中也有所體現,那些分鏡頭同步演繹著不同文化背景下葉子小人艾瑞克的種種行為,圖片的序列隨著時間的變化而產生偏移。看吧,陳志勇不斷顛覆文本的合理性,他繪制的那些圖像符號只是故事進階的途徑,在灰暗中折射人性殘存的一點余溫。但正是這種溫情,讓圖畫觸動我們身心的景觀。

這里,需要強調的是陳志勇對灰色調的偏愛,他將繪畫引至邊界,靜觀情感的褶皺。誠如《緋紅樹》籠罩在憂郁的迷霧中,一個女孩深陷絕望的夢魘之中,通過切換“觀像器”,將黯淡、緋紅的色調調和在一起:“有時候一天開始,什么都沒有指望。事情是越來越糟,陰影啊,將人籠罩,誰也不明白為什么。”這種情緒冰山一樣壓迫著我們,自我身份認同的無力感蔓延至生活的各個角落。也許邁克爾·羅森的《傷心書》會告訴我們心理荒漠的空無:“有時候,傷心來勢洶洶,漫天蓋地,到處都是,包圍著我。”(昆汀·布萊克圖,林良譯,北京聯合出版公司2020年)昆汀·布萊克將人物勾勒得異常晦暗模糊,仿佛色彩隨時會從人物的身上脫落下來。這讓我想起陳志勇在訪談中這樣描繪他對“緋紅樹”的看法:“是的,我曾有過多次抑郁的經歷,雖然很少達到很嚴重的程度。我覺得這些低落的情緒往往會伴隨著創作過程產生,就像靈感來臨時的復調,不管你是不是藝術家都會有這種感覺。”(《陳志勇:為那些離開故鄉的人》)那些散落在房間的樹葉爪子般似乎要抓住什么,似乎什么也沒有抓住。當小女孩淹沒在令人窒息的枯葉中時(這與《夏日守則》中成群的烏鴉對視覺的遮蔽如出一轍),她的頭發、衣服的色澤也過渡成枯葉的顏色,直到這棵緋紅的樹在房間里誕生,希望的根系才真正撕裂圖畫的禁錮(對此,我們開始明白莫里斯·桑達克的圖畫書《野獸國》中的情境,那從房間突然生長的原始叢林正是生命力的一種表現),房間的色彩瞬間變得明亮,讀者的內心因此得到撫慰。據說,《緋紅樹》對治療抑郁癥有很好的效果。陳志勇擅長在虛構中凝視自由,“緋紅樹”作為一種象征,完全敞開它色彩的懷抱,童年的蹤跡舒展開來。可以這么說,陳志勇的圖畫就是一部灰色童話,所幸那些被施了咒語的場景最終都會被光亮照耀,直射希望。

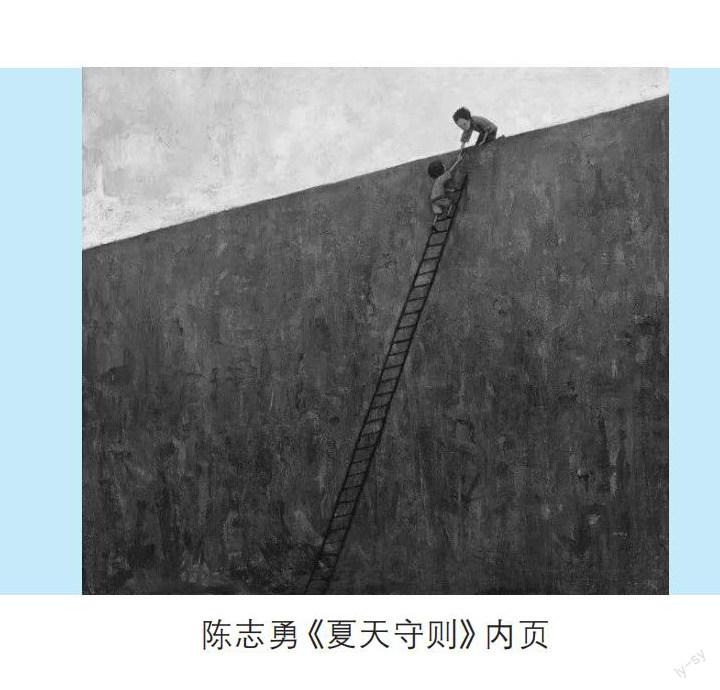

同樣的策略在《夏天守則》中也有所體現,故事這樣開始上演了:“去年夏天,我學到了這一切:永遠不要把一只紅襪子留在晾衣繩上,永遠不要吃派對上的最后一顆橄欖,永遠不要讓你的罐子掉下去……”(常立譯,連環畫出版社2018年)這時,文字引領圖畫飛升,圖文的交互提醒我們:“永遠不要把一只紅襪子留在晾衣繩上。”這仿佛是哥哥對弟弟的忠告,其潛臺詞是“這樣會引來巨大的紅兔子”。紅襪子與紅兔子之間的關聯是異化的結果,隨物賦形。然而這一事實并未消除,接著,從圖畫的縫隙中傳來:“永遠不要吃派對上的最后一顆橄欖,這樣會引來巨鷹。”某種自發的荒謬襲來,難道那圓形的橄欖就是鷹眼本身?隨著“永遠不要……”的展開,一種絕對的命令式的語氣也在不斷強化。無數個守則如同無數個不平等條約,哥哥與弟弟身份的不對等一覽無余。在圖畫的最后,哥哥乘著紅色飛機向著遠方飛去,而弟弟拿著書包在后面追著。從一個層面到另一個層面,假設哥哥是此刻的化身,而弟弟是作者曾經的童年,這種關系就會變得微妙起來。奇趣的是,一只烏鴉像是“見證者”,從始至終都出現在畫面的角落(如同《緋紅樹》中閃現的樹葉),然而,當文中出現“永遠不要追問為什么”時,烏鴉開始增多,對應的畫面是,弟弟騎在哥哥身上揮舞著拳頭,人物的關系緊張到了冰點。“永遠不要在戰斗中失敗”,哥哥用繩子牽著戰俘般的弟弟,有一只烏鴉用喙銜著王冠給了“勝利者”,弟弟被鎖進了火爐般的獨屋中,煙囪冒著“硝煙”。這種“戰爭”隨著遮天蔽日的烏鴉飛向那個房子而出現了轉機。哥哥意識到要改變這一切,他帶上斷線鉗,剪斷了鐵鎖……灰暗的烏鴉消失……

通過不斷深入圖畫的內部,陳志勇打破了原有的藝術范式,讓圖畫在駁雜的浪潮中漂浮起來。假如我們成為《夏天守則》中的人物,那個可怖的巨大的紅色兔子之眼就會直視我們,宛如孤島上的燈塔。而那兩個躲在角落里的孩子,就是我們童年本身,與他們對視的烏鴉,使整個氛圍陷入灰色的凝滯地帶。這種圖畫的美學張力,掌控了故事的所有波動:“這就是夏天的守則。”整個畫面的色調一下子變得明媚溫馨。色彩的更迭牽引著故事的走向—原本哥哥與巨貓吃零食的畫面切換成哥哥與弟弟在場的情景,意味著兄弟之間的關系走向了緩和。

陳志勇擅長通過色彩的變化演進故事的發展,這是其一貫的圖畫伎倆。比如在《內城故事》中,當人和狗彼此陌生時,整個畫面是黑色的。《夏天守則》也是如此,翻開首頁是黑灰色的天空和城墻,整個故事似乎彌漫在灰燼之中。同樣,在開始之初,《蟬》也是被一件黑灰的外衣包裹,露出黑色的爪子,脫離人類的生活后它才顯現通體的醒目紅色。而在《別的國家都沒有》中,葉子小人艾瑞克剛到來時展示的生活細節都是灰色的,當他突然離去,留下的事物卻都綻放出鮮艷的花蕾。簡言之,陳志勇深愛灰色調(尤其在《抵岸》中他將這種色調發揮到極致),并在這種色調中注入自己的情感力量。或許這與其潛藏的童年心理有很大關系,移民身份、文化差異、生活狀態等因素導致他在不斷的猶疑中重新審視自己的命運。這也是為什么陳志勇喜歡在圖畫書中涉獵歷史問題的原因,例如《兔子》講述的是澳大利亞的殖民問題,《蟬》說著蹩腳的英語似乎也指涉移民的境遇,《抵岸》闡釋的移民問題讓歷史重回圖文的紋理,那一幕幕“紙上電影”詮釋著“外來者”的失落與孤獨。為什么偏愛這一主題?陳志勇在《南方人物周刊》的專訪中這樣說道:“我常常覺得自己是個局外人、迷失者,尤其在青少年時期,不過后來又意識到每個人都是如此。”抑或德國繪本作家尤塔·鮑爾的《神奇的色彩女王》會給我們一些“灰色”的指引:“瑪琳達灰沉沉的,城堡灰沉沉的,山灰沉沉的,天空也灰沉沉的。‘走開’瑪琳達說,她又罵又吼,還尖叫。可是灰色根本不聽她的命令,它不肯走。就這樣過了好久好久。瑪琳達不再像女王了,她不再溫柔,不再奔放,也不再溫暖,她只有悲傷。”(劉海穎譯,河北教育出版社2012年)一個人的圖畫史其實就是心靈史,陳志勇的圖畫奇旅與“靈性”共振,經由讀者傳至色彩的星空。

下面,我們不妨進入陳志勇的另一部圖畫著作《內城故事》,把圖畫的邊界拉向遠方。這時,所有的動物都像灰色的河流一樣溢出讀者的眼睛。在這部作品中,陳志勇意在揭示“在故事中所有的東西都是平等的”(曹芳譯,二十一世紀出版社2020年),仿佛我們生活在圖畫之間,等待其中的事物復活。對此,陳志勇甚至用大篇幅的文字敘述自己要呈現的內容,比如在描繪的“月亮魚”的篇目中,他完整地呈現了月亮魚從出現到消失的過程,當我們循著文字的線索走向圖畫深處時,我們發現圖畫變得簡單而圣潔:月亮魚化作了一個孩子的面孔,那些散落的魚卵光粒一樣璀璨。盡管如此,我們還是能深切地感受到作者的筆觸所激起的痛苦的光輝,而那些敘述的長文不過是作者借助圖畫審視人類冷酷的生存秩序罷了。陳志勇曾說:“除了要讓人產生共鳴外,文字和插畫也不能相互競爭,因為它們是完全不同的東西,所以我傾向于在大量的文字內容中,增加較少的視覺效果。”陳志勇從表象出發,經過顏層的不斷貫透,最終抵達另一個世界,即圖畫的彼岸。

真實的生活寓言如同“一天下午,董事會的成員都變成了青蛙”(《內城故事》)一樣荒誕,這種“卡夫卡式”的變形記是對荒誕生活的嘲弄。當《蟬》褪去人類的外衣袒露自身時,翅膀—飛升的神秘之物,從暗綠變成血紅,從灰燼中重生。這種對世界模擬關系的預設,其實恰恰是生活本身—我們都在工作的奴役下掩藏真實的欲望。陳志勇喜歡描繪小人物的生活形態,通過編織圖畫內部的結構,建造一座可以讓童年自由出入的圖畫城堡。作者創造了一種對圖畫新的認知,仿佛他在完成某種儀式,讓圖畫介入到生活的領域。換言之,陳志勇的圖畫還原了歷史的部分場景,向著知性的方向前行。其間,圖畫與記憶、存在與本真、構圖與形式、意義與寓言將會重新被發現,并引領我們在灰暗中瞥見光束。

一言以蔽之,在圖畫到來的時候,陳志勇擁有自己獨特的守則。不同于安東尼·布朗,陳志勇在圖畫中呈現的超現實主義的色彩更加深沉、混沌、憂郁。隨著圖畫慢慢蛻變,我們甚至很難界定陳志勇的圖畫書類型。我記得尼采有句話,大致意思是說:“凝視深淵過久,深淵將回以凝視。”閱讀陳志勇圖畫也是如此,當我們觀看陳志勇的圖畫,它們也在回視我們,圖畫的碎片會拼貼一個個讀者,那里面游離著無數個佩里·諾德曼所說的“隱藏的成人”。兒童—成人仿佛是河流的兩岸,而圖畫書是其中最直觀、純真的光影,浮動在我們的身心中,一點一點在讓讀者的眼瞼結晶。

此時,也許我們觸碰到了陳志勇圖畫中的心靈維度,那些可見或不可見之物被吸納于多維度的語義變體中,并且點燃圖畫之火,讓讀者只能在灰燼中看見褪色的時間、空間和裂隙。也就是說,在圖畫書中,作者的在場勢必會導致讀者的缺席。陳志勇刻意讓圖畫處于一種出神、游離,然后抵岸的狀態。面對陳志勇的圖畫,我們僅能勾勒其輪廓,感受圖文不斷交互行進最終完成移情的實質。惚兮恍兮,陳志勇沉浸于自我的隱匿與失衡之境,他的圖畫給了我們這樣的疑問:我們如何與圖畫相處?我們是讀者還是觀者?如何與作者心靈相通?我們是否真的了解圖畫的性格、稟賦和光束?

這讓我想起里爾克的一段闡述:“因為創造者必須自己是一個完整的世界,在自身和自身所聯結的自然里得到一切。”(《給青年詩人的信》,馮至譯,上海譯文出版社2011年)陳志勇擁有自己完整的圖畫譜系與守則,其對灰色寓言的迷戀正是我們的生生之境:“這意味著什么?到底意味著什么?”(《內城故事》)而在《夏天守則》的封底,鑲嵌著作者的最后一句話:“永遠不要破壞這些規則!特別是當你不理解時。”一旦讀者真正走向陳志勇圖畫的叢林,他們可以通過自由的想象彌補其中隱含的意義。

論述到這里,無數個紅色的翅膀從我的內心升騰而出。“是時候了,說再見。噠卡!噠卡!噠卡!”(陳志勇《蟬》,常立譯,上海人民出版社2019年)那些掙脫現實軀殼的“蟬”的羽翼,從陳志勇的圖畫中飛離,然后消失在我們的視野之中。

二○二二年十一月十四日保山初稿

十二月六日修改